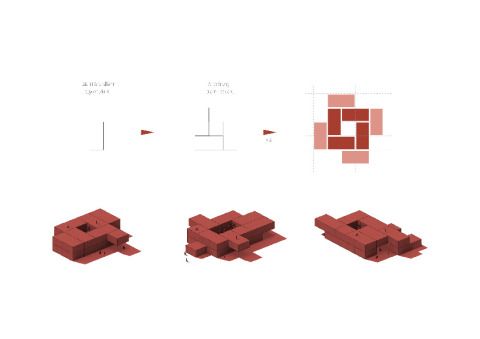

Die Aufgabenstellung bestand darin, einen flexibel skalierbaren Ausstellungspavillon zu einem Gesundheitsthema zu entwerfen – transportabel, modular und atmosphärisch, mit der Möglichkeit zur Erweiterung oder Reduktion je nach Standort und Bedarf.

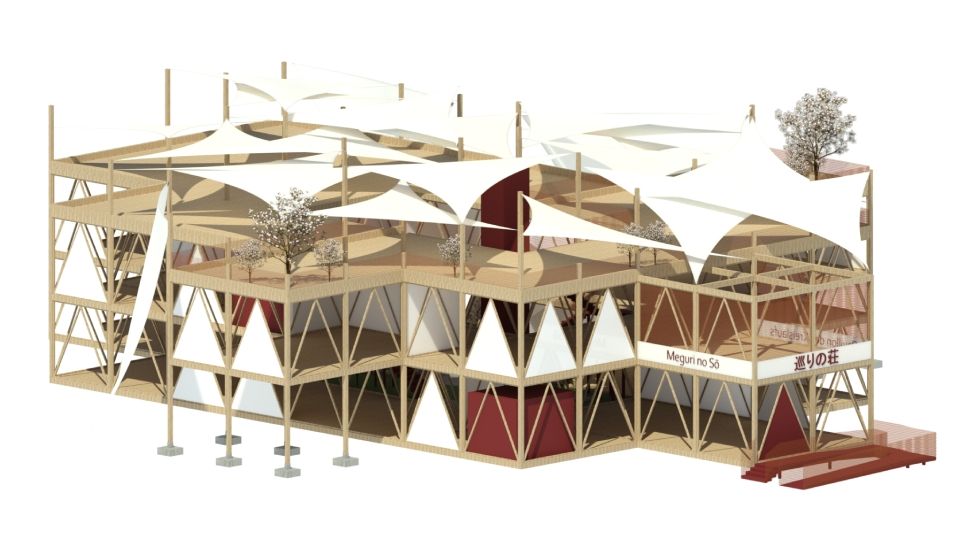

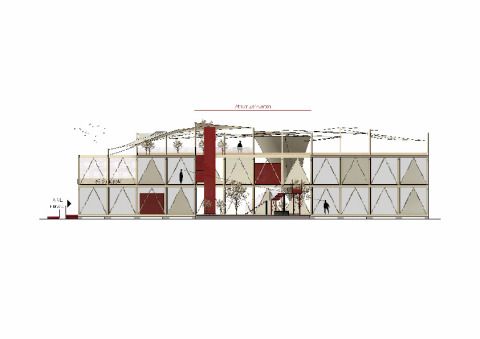

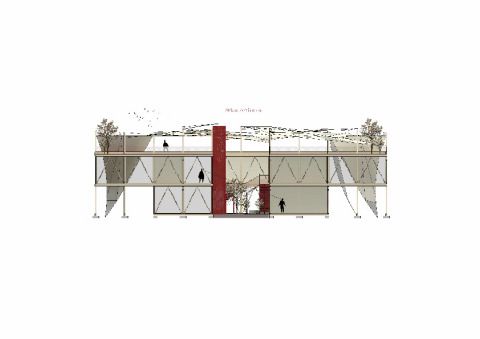

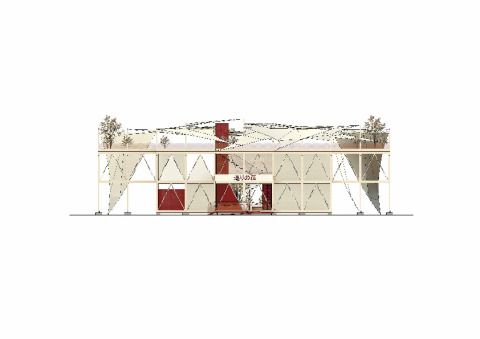

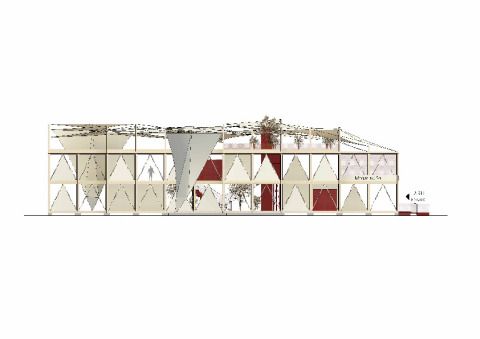

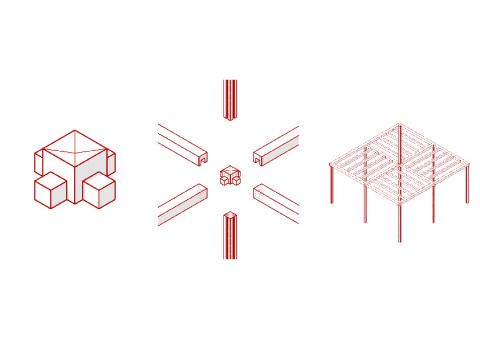

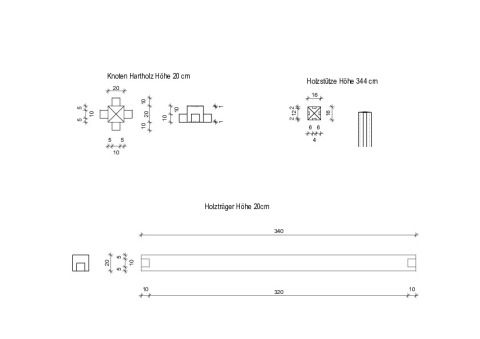

Der mobile Ausstellungspavillon zur japanischen Naturheilkunde vereint traditionelle Baukunst mit moderner Modularität, ökologischer Verantwortung und räumlicher Inszenierung. Die Konstruktion basiert auf einer "Boxengröße" von einer 8-fach vergrößerten Tatami-Matte (1,80 x 0,90 m) und besteht aus unbehandeltem Zedernholz (japanisches Konstruktionsholz), das mittels klassischer Holzverbindungen ohne Metall zusammengesetzt wird. Das finale Achsrater beträgt lediglich 3,60 x 3,60 m, welches geringe Holzquerschnitte ermöglicht. So wird das Pavillon eine demontierbare, temporär nutzbare Struktur, die flexibel an wechselnde Standorte angepasst werden kann.

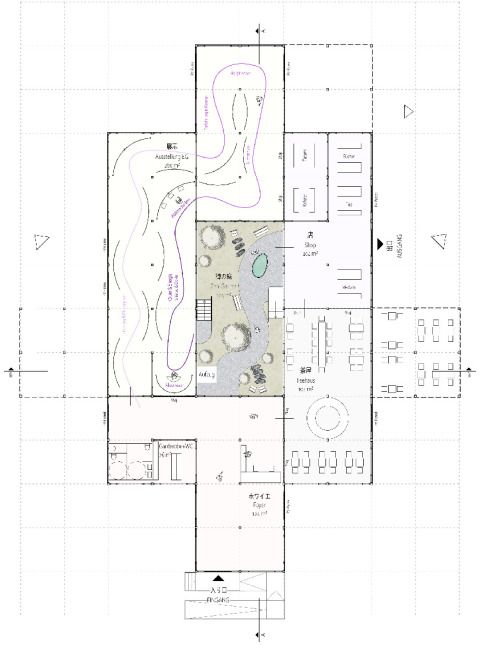

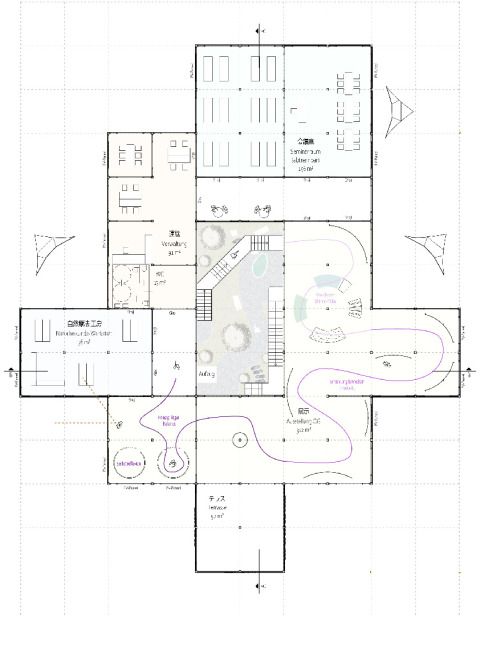

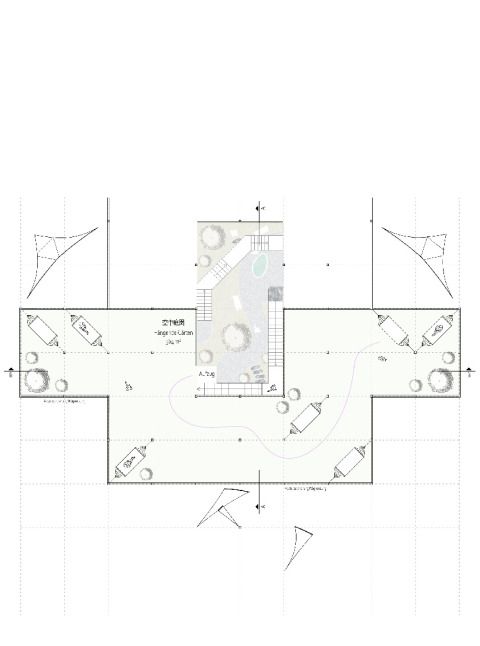

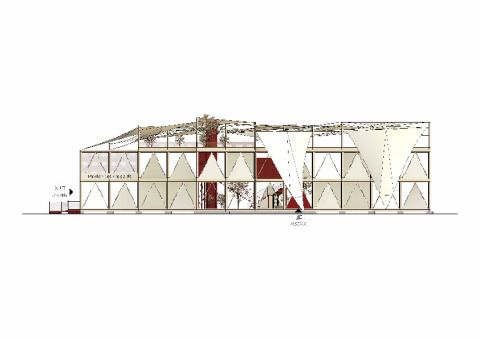

Die Raumorganisation folgt einem Rundgang: Besucher*innen beginnen im Erdgeschoss, durchqueren die Ausstellung und steigen dann über das zentrale Atrium in das Obergeschoss auf, wo der Rundgang fortgesetzt wird. Im Atrium befindet sich ein Zen-Garten – das ruhige Herz des Pavillons –, über den vertikale und horizontale Sichtbeziehungen zwischen den Ausstellungsebenen ermöglicht werden. Vom Obergeschoss aus führt der Weg entweder weiter nach oben zu den hängenden Gärten auf das Dach oder nach unten über den Zen-Garten in den Shop und anschließend in das Teehaus.

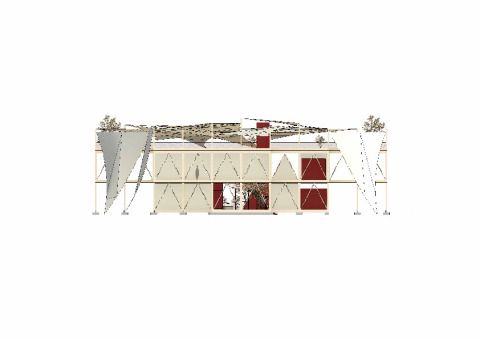

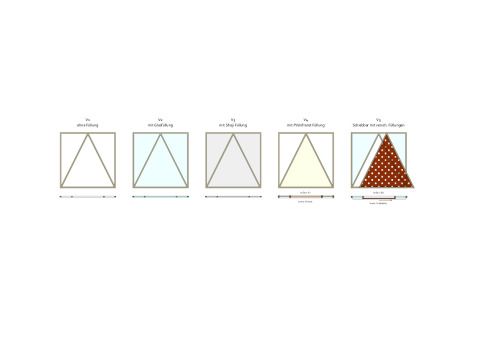

Raumtrennungen aus Shoji-Papier schaffen durchlässige Zonen und fördern eine ruhige Atmosphäre. Über das Dachgeschoss spannen sich leichte, dreieckige Textilmembrane, die Schatten auf der begehbaren Zone auf dem Dach spenden.

Gestalterisch orientiert sich das Projekt an den Prinzipien der japanischen Naturheilkunde – Einfachheit, Natürlichkeit und Achtsamkeit. Rote Elemente aus Lochblech setzen einen markanten Kontrast zur reduzierten Holzstruktur und kennzeichnen gezielt funktionale Bereiche wie Erschließungsachsen.

So entsteht ein Bauwerk, das nicht nur als räumlicher Rahmen für Inhalte dient, sondern diese durch seine eigene architektonische Sprache vertieft und erfahrbar macht.

Der mobile Ausstellungspavillon zur japanischen Naturheilkunde vereint traditionelle Baukunst mit moderner Modularität, ökologischer Verantwortung und räumlicher Inszenierung. Die Konstruktion basiert auf einer "Boxengröße" von einer 8-fach vergrößerten Tatami-Matte (1,80 x 0,90 m) und besteht aus unbehandeltem Zedernholz (japanisches Konstruktionsholz), das mittels klassischer Holzverbindungen ohne Metall zusammengesetzt wird. Das finale Achsrater beträgt lediglich 3,60 x 3,60 m, welches geringe Holzquerschnitte ermöglicht. So wird das Pavillon eine demontierbare, temporär nutzbare Struktur, die flexibel an wechselnde Standorte angepasst werden kann.

Die Raumorganisation folgt einem Rundgang: Besucher*innen beginnen im Erdgeschoss, durchqueren die Ausstellung und steigen dann über das zentrale Atrium in das Obergeschoss auf, wo der Rundgang fortgesetzt wird. Im Atrium befindet sich ein Zen-Garten – das ruhige Herz des Pavillons –, über den vertikale und horizontale Sichtbeziehungen zwischen den Ausstellungsebenen ermöglicht werden. Vom Obergeschoss aus führt der Weg entweder weiter nach oben zu den hängenden Gärten auf das Dach oder nach unten über den Zen-Garten in den Shop und anschließend in das Teehaus.

Raumtrennungen aus Shoji-Papier schaffen durchlässige Zonen und fördern eine ruhige Atmosphäre. Über das Dachgeschoss spannen sich leichte, dreieckige Textilmembrane, die Schatten auf der begehbaren Zone auf dem Dach spenden.

Gestalterisch orientiert sich das Projekt an den Prinzipien der japanischen Naturheilkunde – Einfachheit, Natürlichkeit und Achtsamkeit. Rote Elemente aus Lochblech setzen einen markanten Kontrast zur reduzierten Holzstruktur und kennzeichnen gezielt funktionale Bereiche wie Erschließungsachsen.

So entsteht ein Bauwerk, das nicht nur als räumlicher Rahmen für Inhalte dient, sondern diese durch seine eigene architektonische Sprache vertieft und erfahrbar macht.