Im Rahmen des Kurses „Ästhetik der Technik“ beschäftigen wir uns mit den Potenzialen von Lowtech-Systemen – nicht als bloßem technischen Zusatz, sondern als Ausgangspunkt einer architektonischen Haltung. Durch die Auseinandersetzung mit traditionellen Bauweisen und ökologischen Prinzipien haben wir verschiedene Referenzprojekte analysiert. Diese Beispiele dienten uns als Inspiration für die Verbindung von Raum, Material und Technik und bilden die konzeptionelle Grundlage unseres Entwurfs.

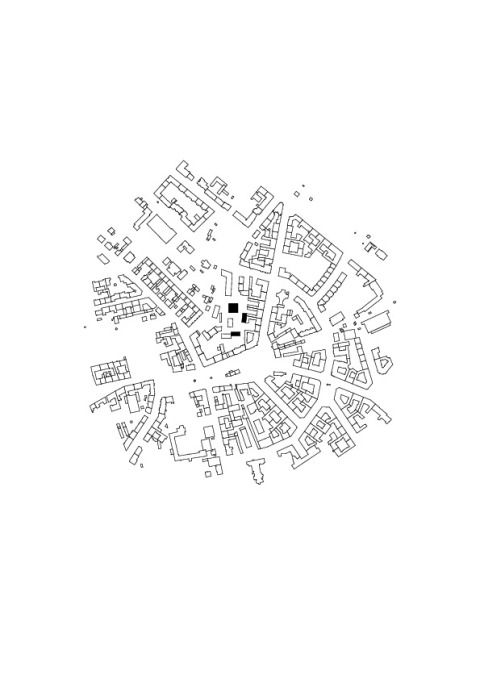

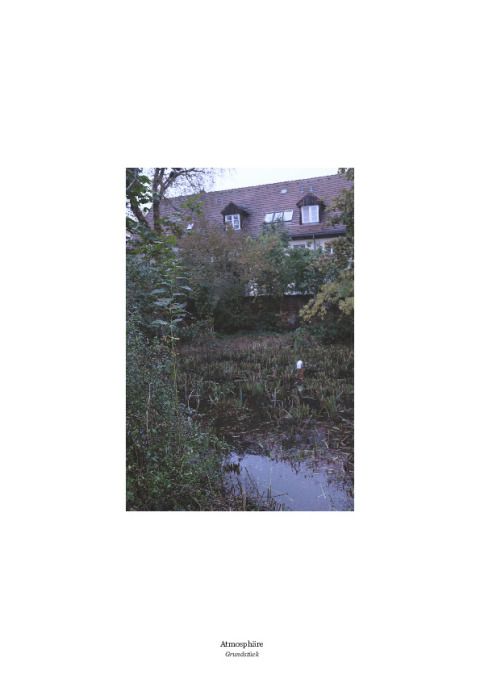

Wir befinden uns in einem Hinterhof im heutigen Berlin Neukölln, früher das Böhmische Dorf in Berlin-Rixdorf. Die städtebaulichen Strukturen, die einst das Dorf definierten, sind auch heute noch deutlich erkennbar und prägend für das jetzige Quartier, das im Laufe der Jahre durch Blockbebauungen verdichtet wurde. Diese Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Strukturen prägt das Erscheinungsbild und der große Unterschied in den Maßstäben der Gebäude ist uns auf dem Grundstück besonders aufgefallen. Auf der einen Seite die rückseitigen Brandwände der Blockbebauungen, die sich von den Innenhöfen abwenden und wenig einladend wirken, auf der anderen Seite die historischen Bauernhäuser in ihrer Kleinteiligkeit und dazwischen ein weitläufiger Hinterhof mit großem Grünbereich, der von den Bewohnern als Rückzugsort genutzt und liebevoll gepflegt wird.

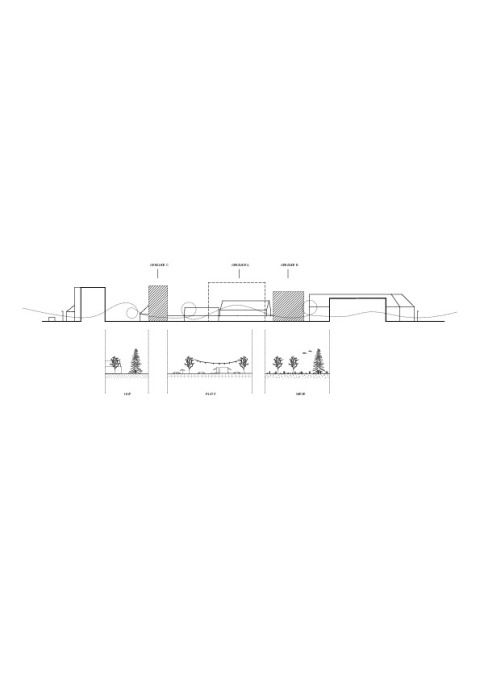

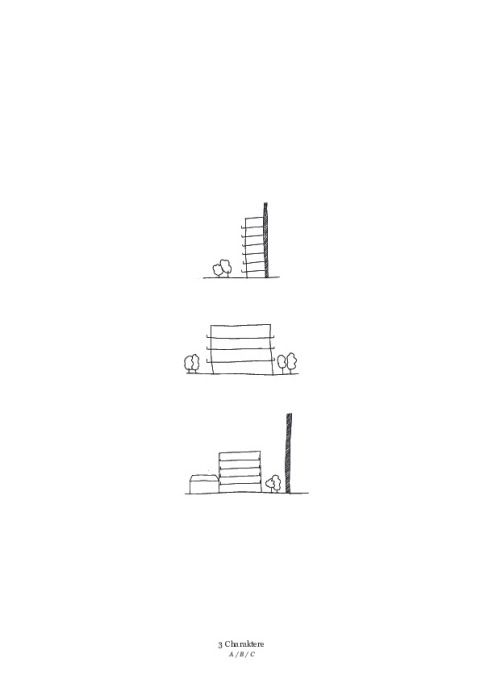

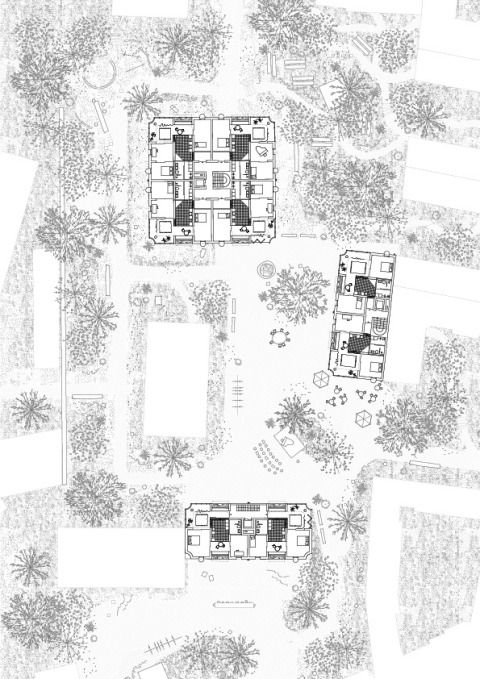

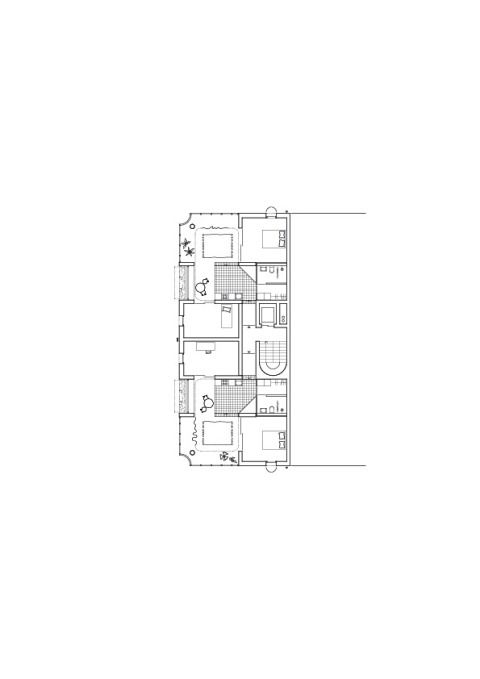

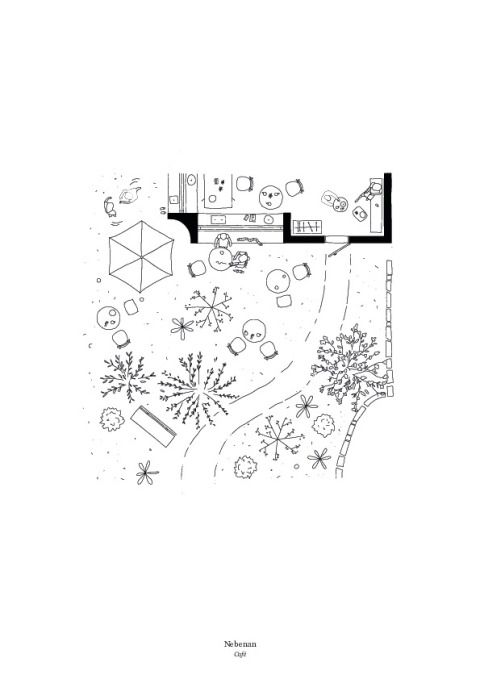

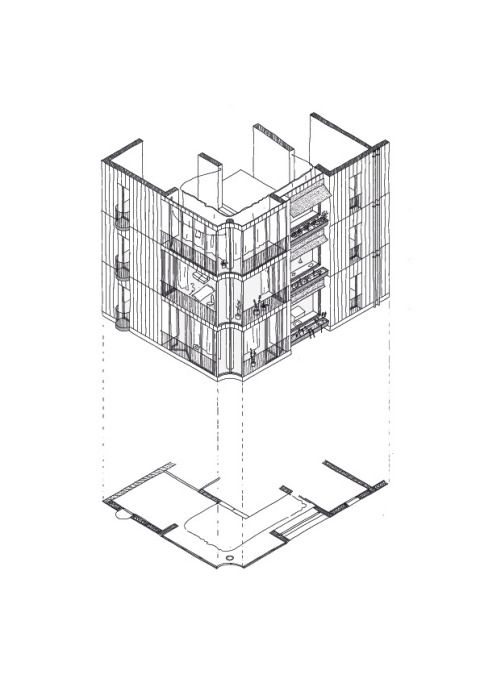

Mit unserem Entwurf sehen wir uns in einer vermittelnden Rolle bezüglich des Bestands, der Natur und den Brandwänden. Unser Ziel ist es, die bereits bestehende Gliederung der Räume auf dem Grundstück genauer zu definieren und zu stärken, dabei aber auch Raum für neue Entwicklungen zu schaffen und die Nachbarschaft in das Geschehen einzubeziehen. Wir platzieren ein Ensemble von drei Gebäuden auf dem Grundstück: Das Gebäude A lehnt sich an die Brandwand an und öffnet sich zum Platz, um eine Verbindung zwischen der Blockbebauung und dem Platz herzustellen und der Brandwand ein Gesicht zu geben. Das Gebäude B steht frei auf der großen bereits bestehenden Wiese, öffnet sich zu allen Seiten und vermittelt zwischen Natur und Bestandsbebauung. Das Gebäude C wird an den Bestand gesetzt und ist als Erweiterung des alten Bauernhauses zu verstehen, es zieht sich hin zur hohen Blockbebauung und vermittelt durch seine Höhe zwischen beiden. Städtebaulich wird die Achse zwischen dem Richardplatz und der Böhmischen Straße durchbrochen, um die Durchwegung zu entschleunigen und die Freiräume zu stärken: Im Norden wird der Kulturgarten mit Wiese und Teich erhalten, mittig entsteht ein Platz, an dem alle drei Baukörper anschließen und im Süden wird der Werkhof gefasst.

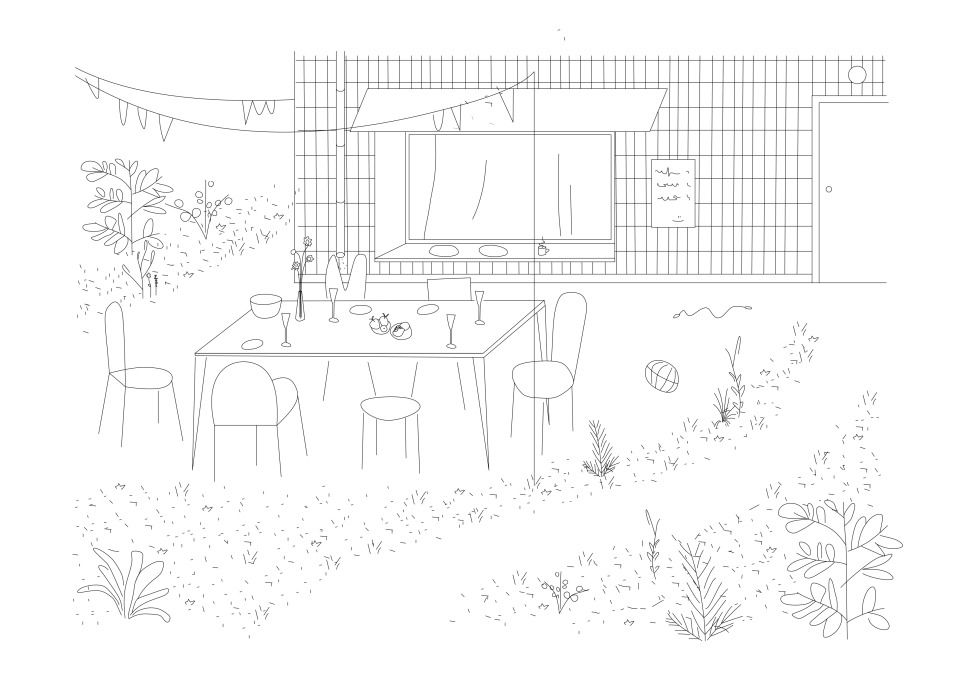

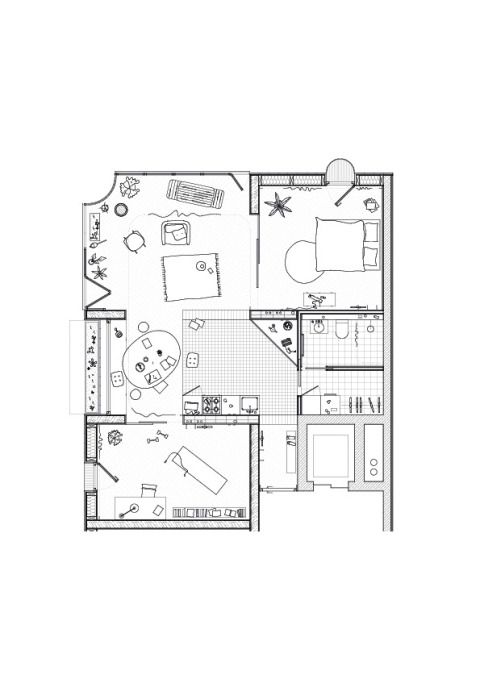

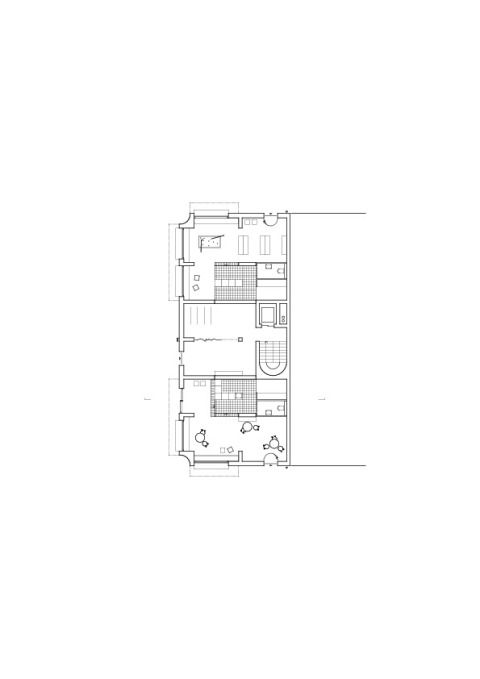

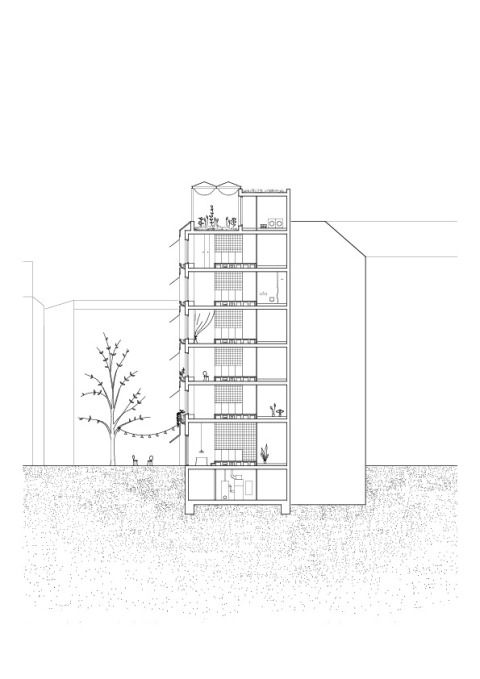

Wir haben uns der Rolle des Vermittelns angenommen und auf dieser Grundlage unsere Wohnidee entwickelt. Wie treffen Innen- und Außenraum aufeinander, wo gibt es Schwellen und wie können diese aussehen? - Im Grundriss haben wir die Ecken der Gebäude als diesen Schwellenbereich definiert: Ein Raum, der sich durch Falttüren und einen Vorhang vom Außenbereich abschließen lässt, um Privatsphäre zu generieren, der aber auch geöffnet werden kann, sodass der Wohnraum zu einer großen Loggia wird und man sich gefühlt in der Natur befindet.

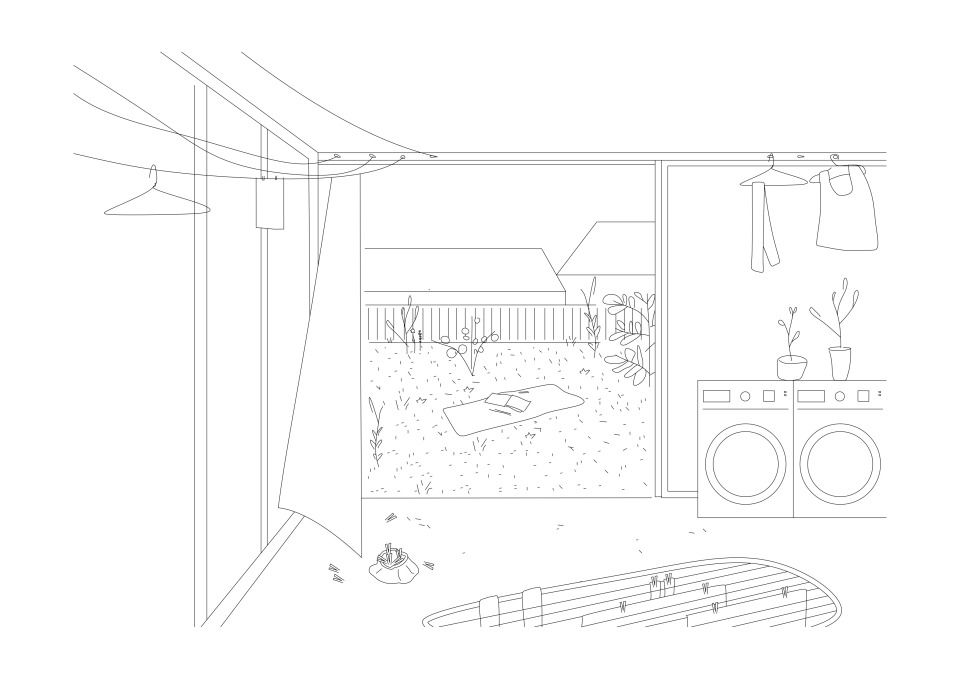

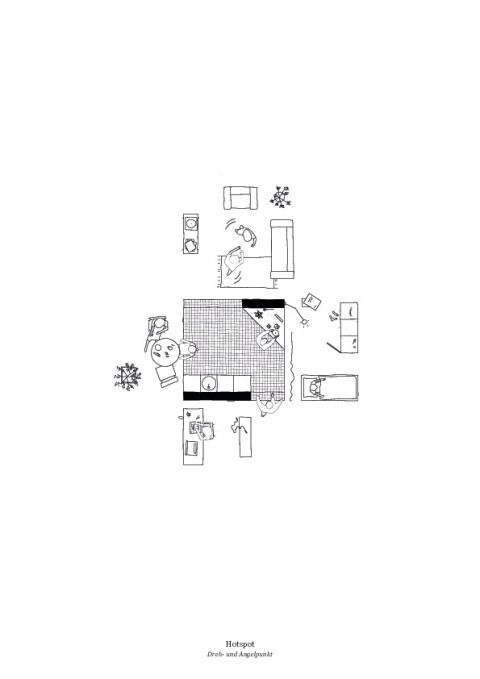

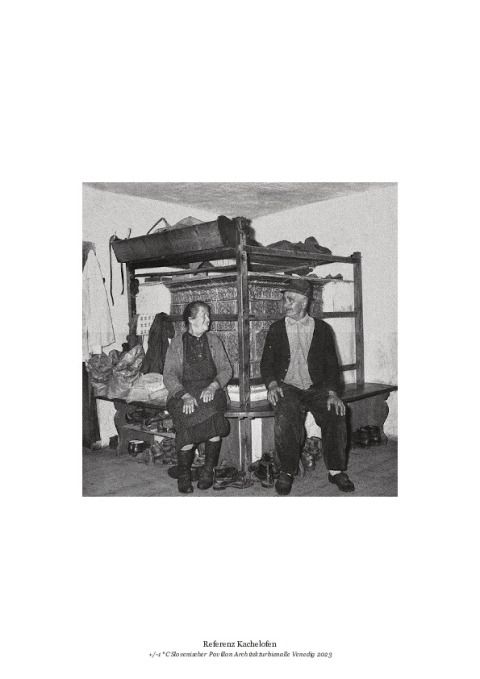

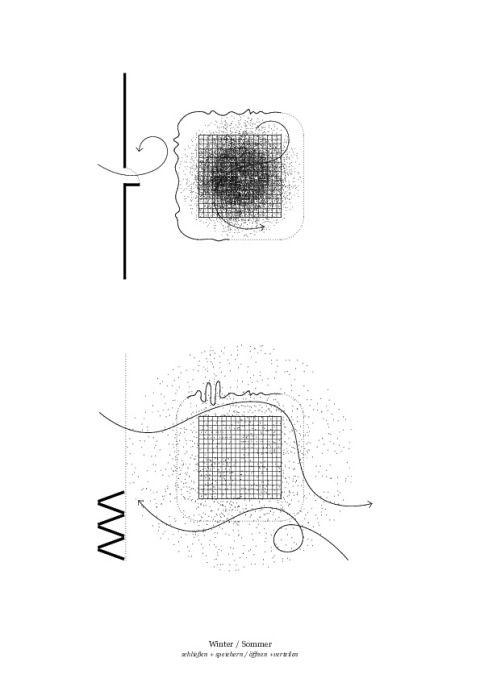

Zudem haben wir uns gefragt, ob es auch innerhalb einer Wohnung einen Ort gibt, der eine zentrale vermittelnde Position einnimmt. Kann ein Raum Verantwortung übernehmen? - Für die Organisation der Grundrisse kann Räumen entsprechend ihrer Funktion Verantwortung zugeschrieben werden. Durch die Positionierung eines zentralen Elements und bestimmter Raumabfolge, werden diese Verantwortungen sowohl auf sozialer als auch auf technischer Ebene in Verbindung gesetzt und es entstehen bewusste Raumgefüge und Abhängigkeiten in der Struktur. Wir verstehen die Küche als einen besonderen Ort in der Wohnung, als verbindendes Element und Versorger für alle anderen Räume. Sie ist in unserem Entwurf eine Art Hotspot, ein durch Bauteilaktivierung wärmender Körper, der angelehnt an die Vorstellung eines historischen Kachelofens alle umliegenden Räume beheizt. Die Küche als Dreh- und Angelpunkt im alltäglichen Leben übernimmt so neben ihrer sozialen Funktion als Ort des Aufeinandertreffens auch auf technischer Ebene eine zentrale Rolle.

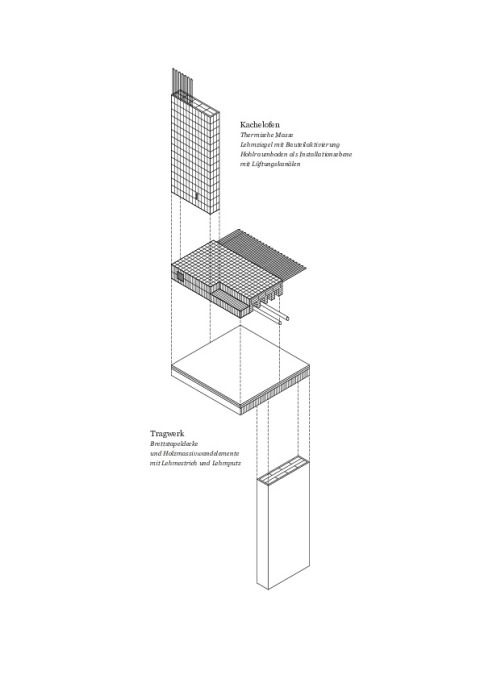

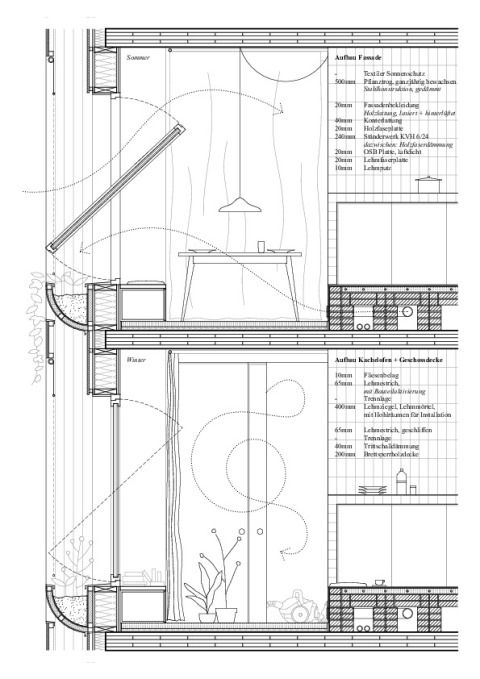

In Grundriss und Schnitt ist deutlich erkennbar, dass die Küche in der Mitte jeder Wohnung angeordnet ist und alle anderen Räume von hier aus erschlossen werden. Um wie ein Kachelofen zu funktionieren, wird der Raum der Küche aus Lehmziegeln hergestellt und mittels Fußboden- und Wandheizung thermisch aktiviert. Durch eine Erhöhung des Bodens, setzt sich die Küche wie ein Körper in die Wohnung, in den Hohlräumen der Aufständerung ist Platz für Installationen und zusätzlich kann hier Luft zirkulieren. Zwei Wandscheiben rahmen den warmen Ort und ein thermischer Vorhang kann je nach Jahreszeit zusätzlich den zu beheizenden Raum einfassen.

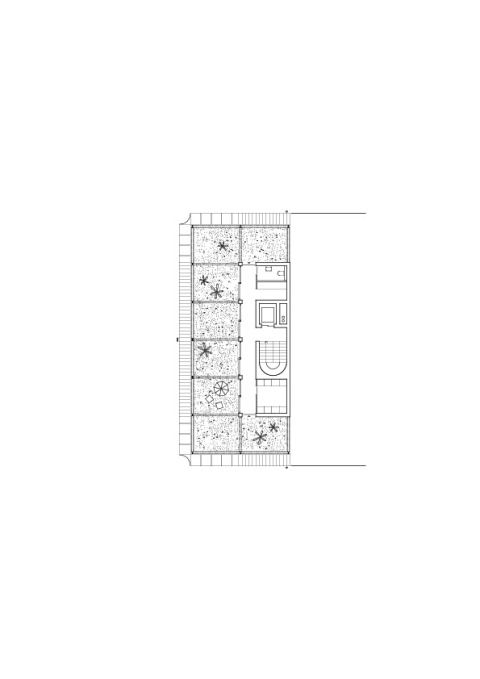

Der Kachelofen wird nicht auf traditionelle Weise mit Feuer geheizt, sondern mittels Wärmepumpe betrieben, welche im Untergeschoss Platz findet und durch Photovoltaik auf dem Dach mit Energie versorgt wird. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist in Form einer Pergola ausgebildet, der Dachgarten wird dadurch geschützt und kann von den Bewohnern ganzjährig als Außenfläche genutzt werden.

In der Fassade wird der Charakter des Grundstücks aufgegriffen, alle drei Gebäude sind mit einer vertikalen, grün lasierten Holzlattung verkleidet und im Sockelgeschoss mit Kacheln belegt. Durch fein ausgebildete Details aus Metall in Geländern, Regenrinnen und im Sonnenschutz wirkt das Erscheinungsbild wie ein Gartenhaus und fügt sich in den Kontext. Unser Entwurf versteht sich nicht nur als Beitrag zur städtebaulichen Nachverdichtung eines historischen Ortes, sondern als Versuch, Architektur aus der Logik einfacher, ökologischer Systeme heraus zu entwickeln.

Wir befinden uns in einem Hinterhof im heutigen Berlin Neukölln, früher das Böhmische Dorf in Berlin-Rixdorf. Die städtebaulichen Strukturen, die einst das Dorf definierten, sind auch heute noch deutlich erkennbar und prägend für das jetzige Quartier, das im Laufe der Jahre durch Blockbebauungen verdichtet wurde. Diese Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Strukturen prägt das Erscheinungsbild und der große Unterschied in den Maßstäben der Gebäude ist uns auf dem Grundstück besonders aufgefallen. Auf der einen Seite die rückseitigen Brandwände der Blockbebauungen, die sich von den Innenhöfen abwenden und wenig einladend wirken, auf der anderen Seite die historischen Bauernhäuser in ihrer Kleinteiligkeit und dazwischen ein weitläufiger Hinterhof mit großem Grünbereich, der von den Bewohnern als Rückzugsort genutzt und liebevoll gepflegt wird.

Mit unserem Entwurf sehen wir uns in einer vermittelnden Rolle bezüglich des Bestands, der Natur und den Brandwänden. Unser Ziel ist es, die bereits bestehende Gliederung der Räume auf dem Grundstück genauer zu definieren und zu stärken, dabei aber auch Raum für neue Entwicklungen zu schaffen und die Nachbarschaft in das Geschehen einzubeziehen. Wir platzieren ein Ensemble von drei Gebäuden auf dem Grundstück: Das Gebäude A lehnt sich an die Brandwand an und öffnet sich zum Platz, um eine Verbindung zwischen der Blockbebauung und dem Platz herzustellen und der Brandwand ein Gesicht zu geben. Das Gebäude B steht frei auf der großen bereits bestehenden Wiese, öffnet sich zu allen Seiten und vermittelt zwischen Natur und Bestandsbebauung. Das Gebäude C wird an den Bestand gesetzt und ist als Erweiterung des alten Bauernhauses zu verstehen, es zieht sich hin zur hohen Blockbebauung und vermittelt durch seine Höhe zwischen beiden. Städtebaulich wird die Achse zwischen dem Richardplatz und der Böhmischen Straße durchbrochen, um die Durchwegung zu entschleunigen und die Freiräume zu stärken: Im Norden wird der Kulturgarten mit Wiese und Teich erhalten, mittig entsteht ein Platz, an dem alle drei Baukörper anschließen und im Süden wird der Werkhof gefasst.

Wir haben uns der Rolle des Vermittelns angenommen und auf dieser Grundlage unsere Wohnidee entwickelt. Wie treffen Innen- und Außenraum aufeinander, wo gibt es Schwellen und wie können diese aussehen? - Im Grundriss haben wir die Ecken der Gebäude als diesen Schwellenbereich definiert: Ein Raum, der sich durch Falttüren und einen Vorhang vom Außenbereich abschließen lässt, um Privatsphäre zu generieren, der aber auch geöffnet werden kann, sodass der Wohnraum zu einer großen Loggia wird und man sich gefühlt in der Natur befindet.

Zudem haben wir uns gefragt, ob es auch innerhalb einer Wohnung einen Ort gibt, der eine zentrale vermittelnde Position einnimmt. Kann ein Raum Verantwortung übernehmen? - Für die Organisation der Grundrisse kann Räumen entsprechend ihrer Funktion Verantwortung zugeschrieben werden. Durch die Positionierung eines zentralen Elements und bestimmter Raumabfolge, werden diese Verantwortungen sowohl auf sozialer als auch auf technischer Ebene in Verbindung gesetzt und es entstehen bewusste Raumgefüge und Abhängigkeiten in der Struktur. Wir verstehen die Küche als einen besonderen Ort in der Wohnung, als verbindendes Element und Versorger für alle anderen Räume. Sie ist in unserem Entwurf eine Art Hotspot, ein durch Bauteilaktivierung wärmender Körper, der angelehnt an die Vorstellung eines historischen Kachelofens alle umliegenden Räume beheizt. Die Küche als Dreh- und Angelpunkt im alltäglichen Leben übernimmt so neben ihrer sozialen Funktion als Ort des Aufeinandertreffens auch auf technischer Ebene eine zentrale Rolle.

In Grundriss und Schnitt ist deutlich erkennbar, dass die Küche in der Mitte jeder Wohnung angeordnet ist und alle anderen Räume von hier aus erschlossen werden. Um wie ein Kachelofen zu funktionieren, wird der Raum der Küche aus Lehmziegeln hergestellt und mittels Fußboden- und Wandheizung thermisch aktiviert. Durch eine Erhöhung des Bodens, setzt sich die Küche wie ein Körper in die Wohnung, in den Hohlräumen der Aufständerung ist Platz für Installationen und zusätzlich kann hier Luft zirkulieren. Zwei Wandscheiben rahmen den warmen Ort und ein thermischer Vorhang kann je nach Jahreszeit zusätzlich den zu beheizenden Raum einfassen.

Der Kachelofen wird nicht auf traditionelle Weise mit Feuer geheizt, sondern mittels Wärmepumpe betrieben, welche im Untergeschoss Platz findet und durch Photovoltaik auf dem Dach mit Energie versorgt wird. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist in Form einer Pergola ausgebildet, der Dachgarten wird dadurch geschützt und kann von den Bewohnern ganzjährig als Außenfläche genutzt werden.

In der Fassade wird der Charakter des Grundstücks aufgegriffen, alle drei Gebäude sind mit einer vertikalen, grün lasierten Holzlattung verkleidet und im Sockelgeschoss mit Kacheln belegt. Durch fein ausgebildete Details aus Metall in Geländern, Regenrinnen und im Sonnenschutz wirkt das Erscheinungsbild wie ein Gartenhaus und fügt sich in den Kontext. Unser Entwurf versteht sich nicht nur als Beitrag zur städtebaulichen Nachverdichtung eines historischen Ortes, sondern als Versuch, Architektur aus der Logik einfacher, ökologischer Systeme heraus zu entwickeln.