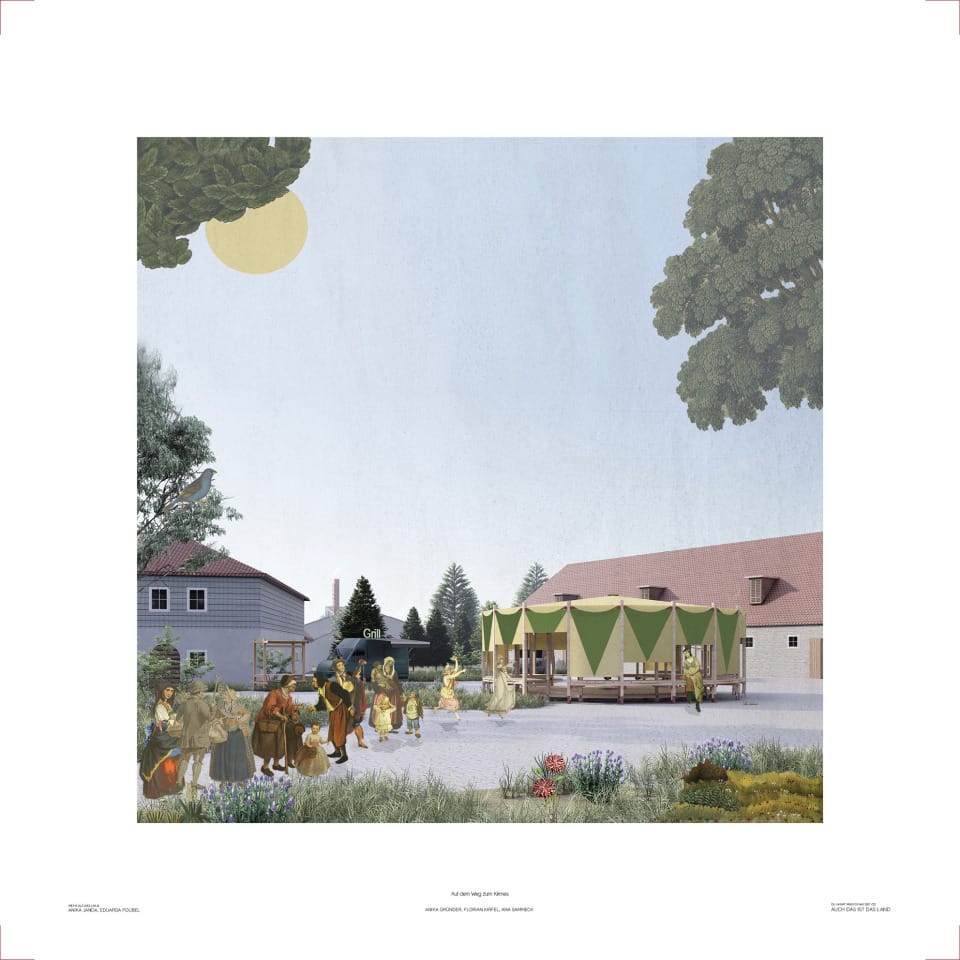

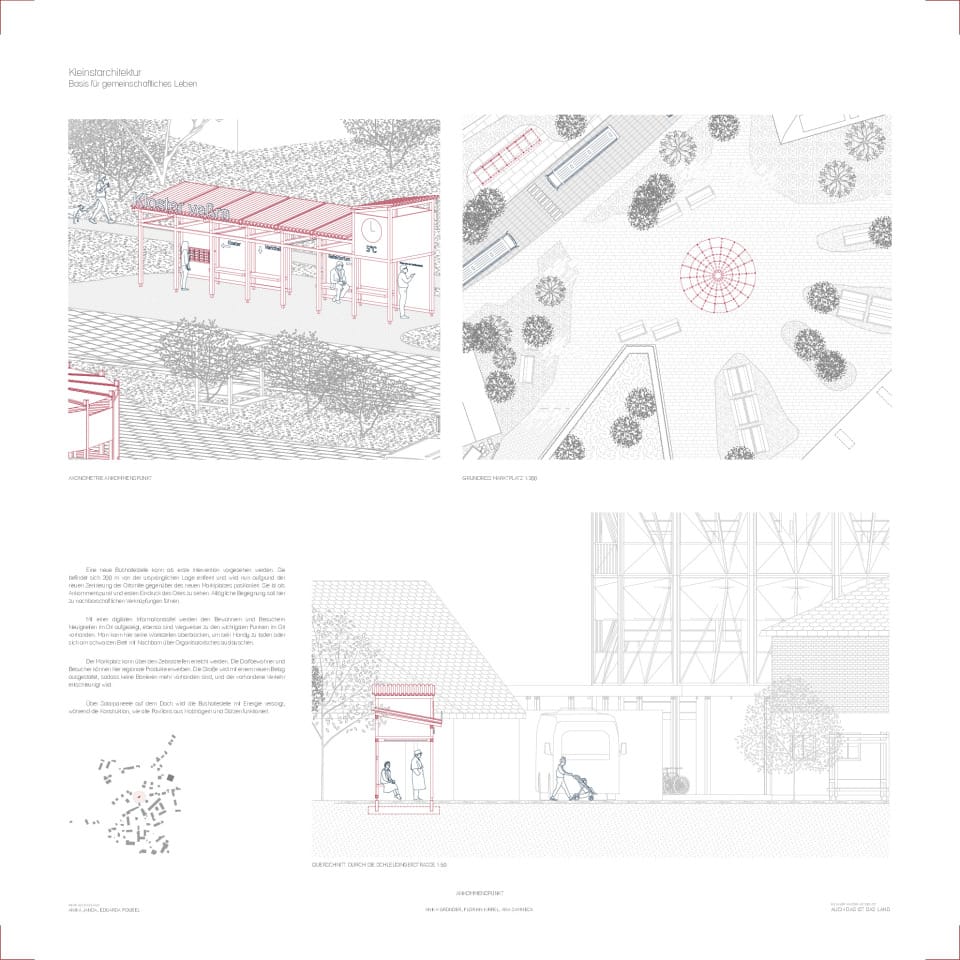

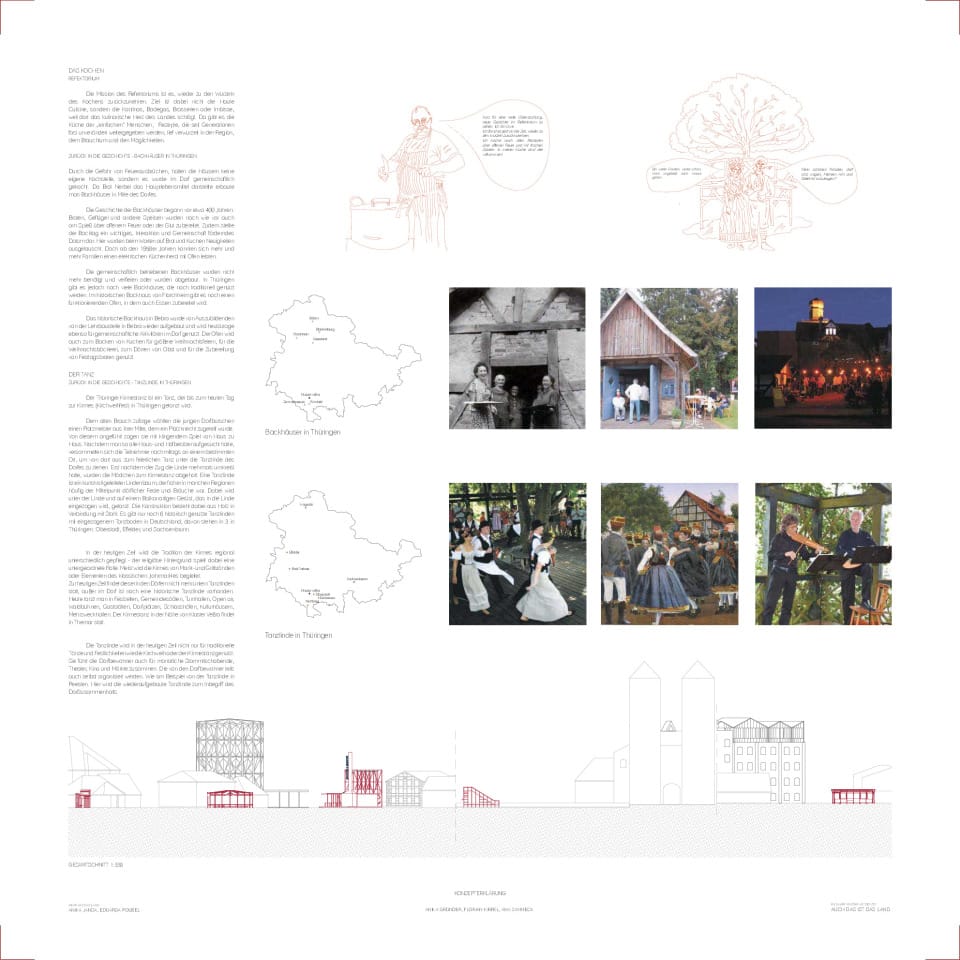

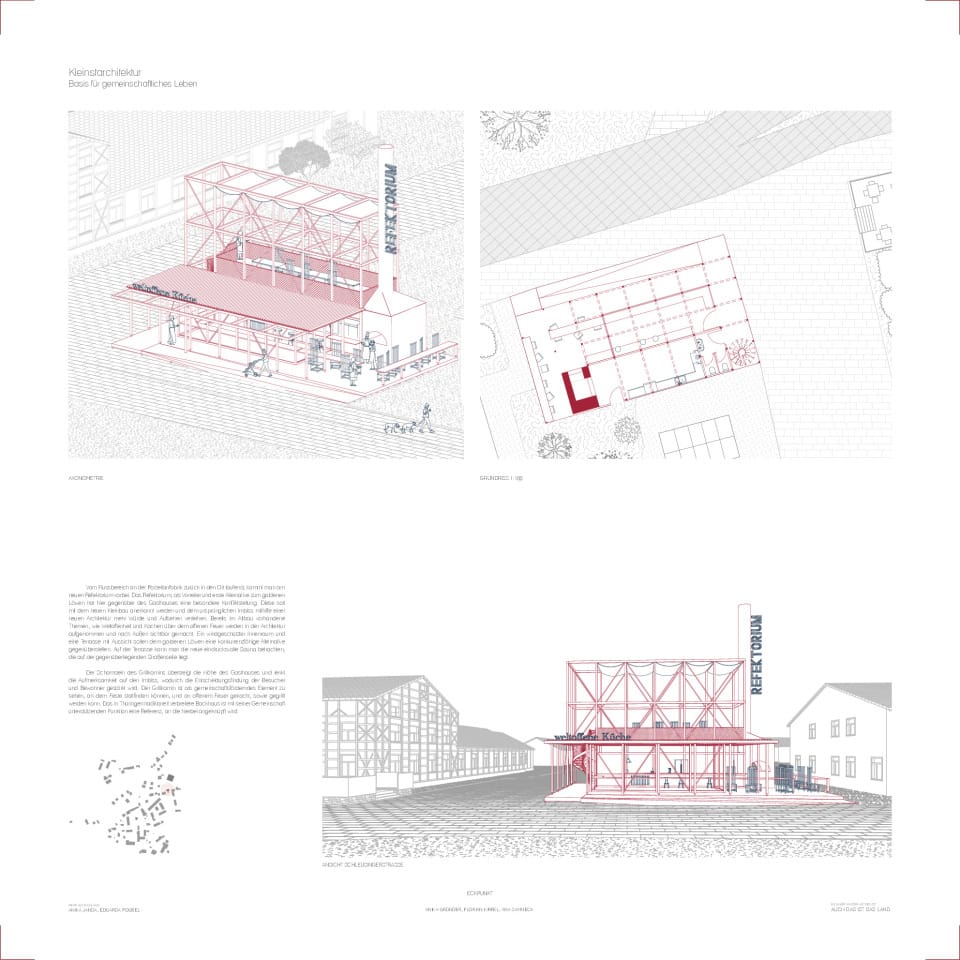

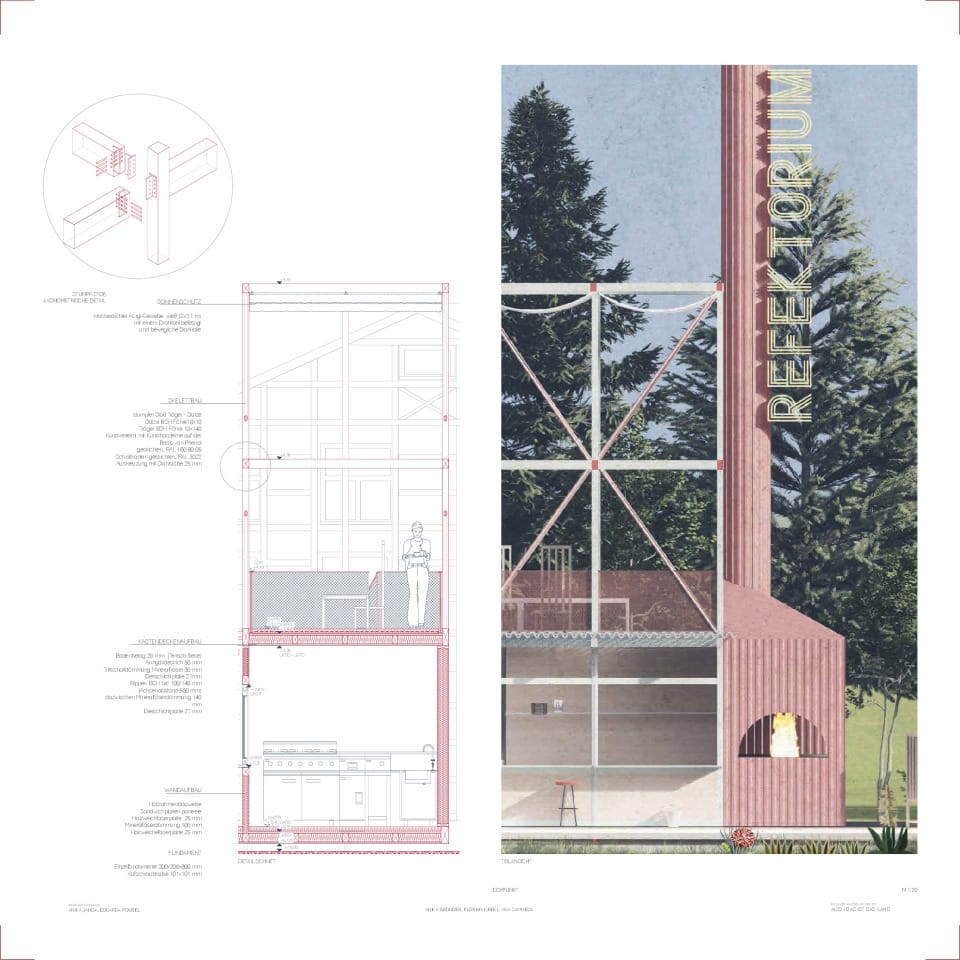

Während auf der Raumentwicklungsebene rurale Siedlungsstrukturen, demografische Veränderungen, innovative Mobilitätskonzepte bereits intensiv erforscht werden, gewinnt auch der ländliche Raum als Aufgabenfeld an Bedeutung. Er ist auf gesellschaftlicher und räumlicher Ebene heterogen und kontrovers. Insbesondere im ostdeutschen ländlichen Raum ist das Vertrauen in die Politik und die demokratische Repräsentanz schwach. Das öffnet Freiräume für populistische und extreme Tendenzen. Erst allmählich entwickelt sich ein Bewusstsein für die Folgen solcher demokratiegefährdenden Entwicklungen. Kloster Veßra ist eine Gemeinde mit knapp 300 Einwohnern im südthüringischen Landkreis Hildburghausen. Ortsnamen und -bild prägend ist das Kloster Veßra, ein im 12. Jh. gegründetes Prämonstratenserkloster. Seit den 1990er Jahren wird die ehemalige Klosteranlage als Freilichtmuseum für Regionalgeschichte und Volkskunde genutzt. Der Ort wurde in den Medien aber auch bekannt durch Tommy Frenck, der in der Nachbarstadt Themar Mitorganisator von Deutschlands größten Rechtsrockkonzerten ist und in Kloster Veßra das Gasthaus „Goldener Löwe“ betreibt. Direkt gegenüber des Gasthauses stellt sich ein Kiosk politisch dagegen - hier ist jeder willkommen. Das Refektorium möchte Weltoffenheit und Toleranz vermitteln. Ziel des Essens ist dabei nicht die Haute Cuisine, sondern die Kantinas, Bodegas, Brasserien oder Imbisse, weil hier das kulinarische Herz des Landes schlägt. Hier gibt es die Küche der „einfachen“ Menschen, Rezepte, die seit Generationen fast unverändert weitergegeben werden, tief verwurzelt in der Region, dem Brauchtum und den Möglichkeiten.

Das Projekt soll an diesem Ort Entwicklungsstragegien entwickeln, um bestehenden Grenze sowohl politisch, gesellschaftlich und räumlich aufzulösen. Es ist hierbei eine Gesellschafts- und Raumvision für Kloster Veßra entstanden. Zunächst wurde eine gemeinsame Zukunftsvison für Kloster Veßra entwickelt, danach wurden spezifische Architekturen erarbeitet. Hauptfragen, die hierbei eine Rolle spielten, wurden in den Entwurfsprozess mit einarbeitet: Welche Aufgabe muss an diesem kontroversen Ort die Architektur übernehmen? Wie können kreative und dynamische Raumprozesse die Demokratieentwicklung in ländlichen Räumen fördern? Und was kann Architektur leisten… und was auch nicht?

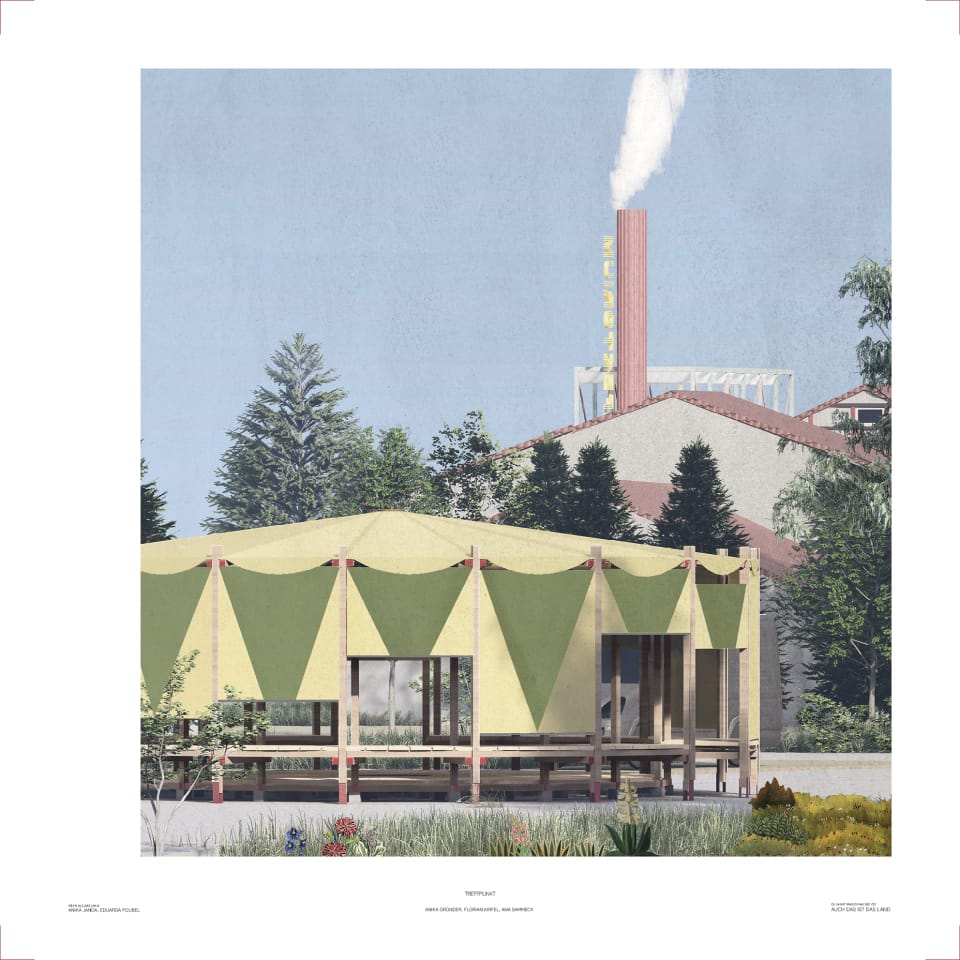

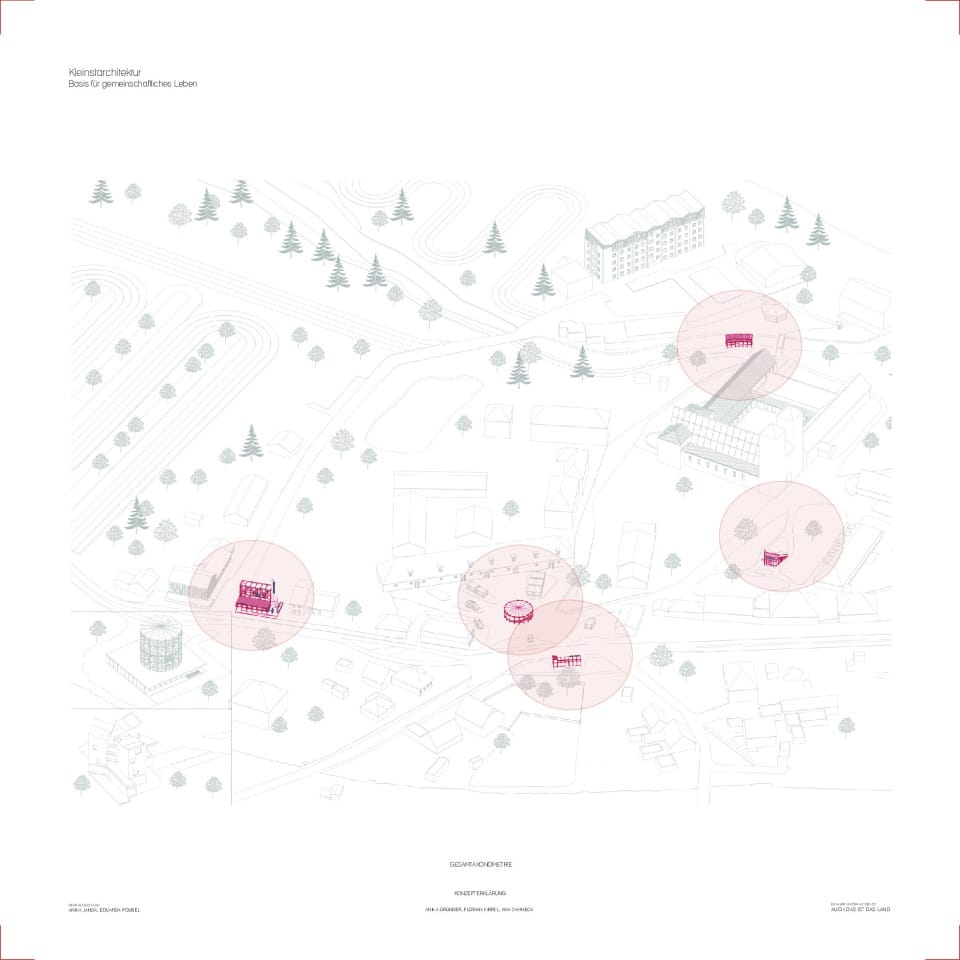

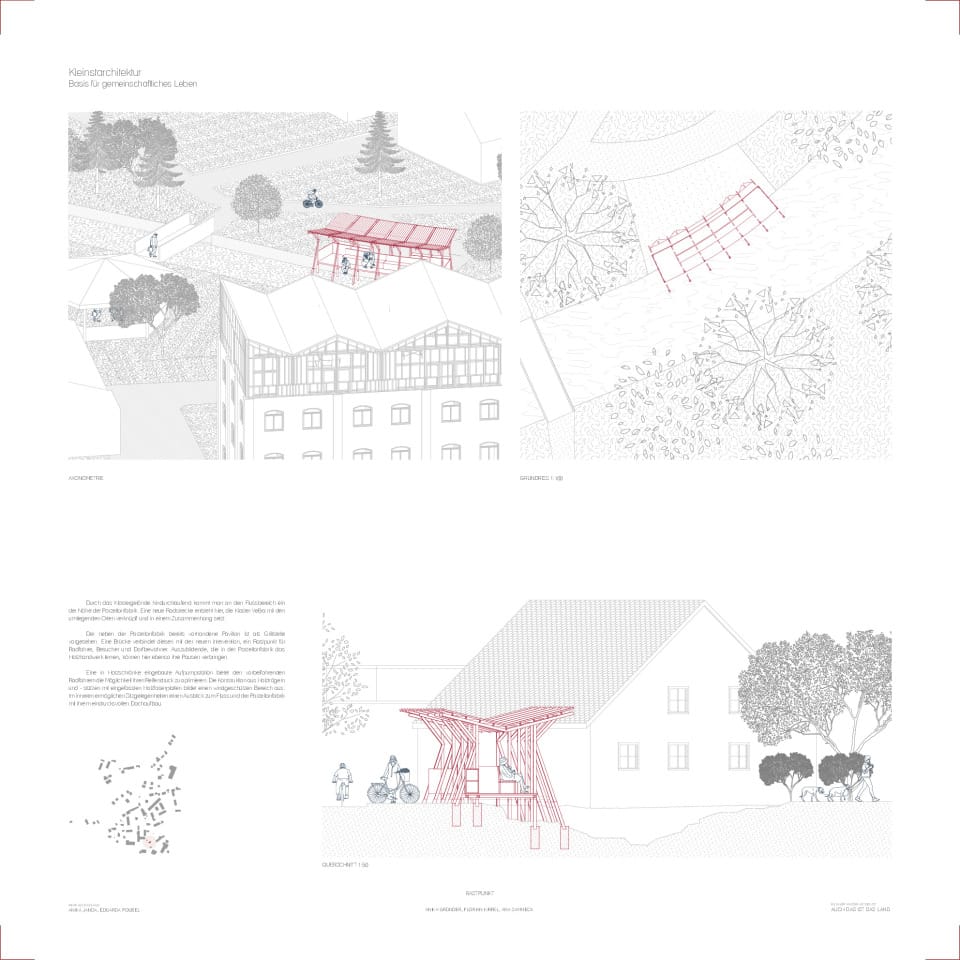

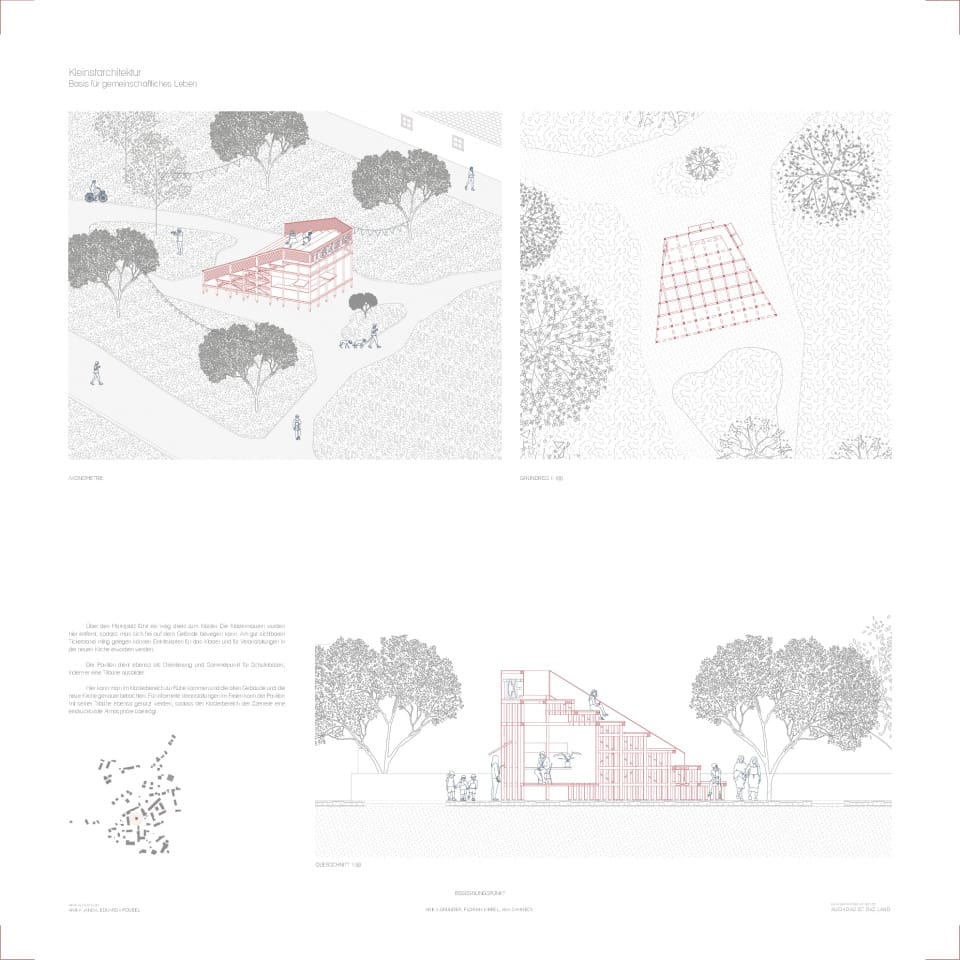

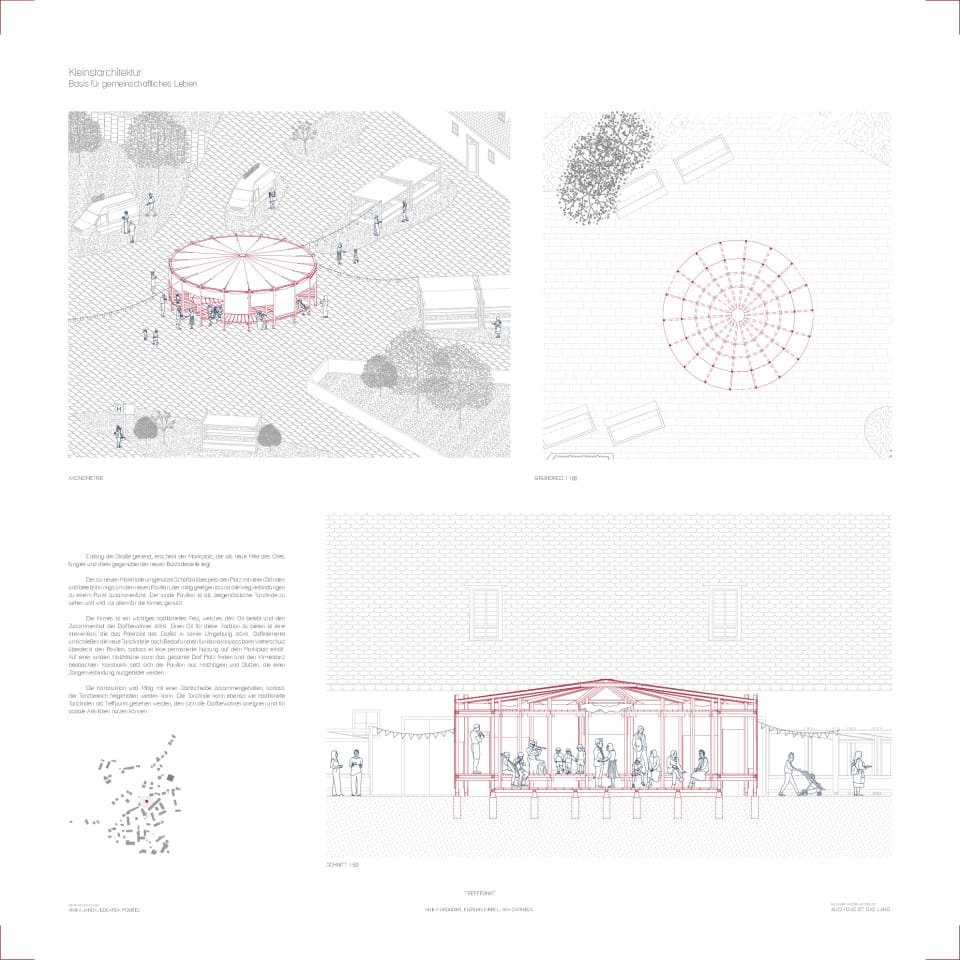

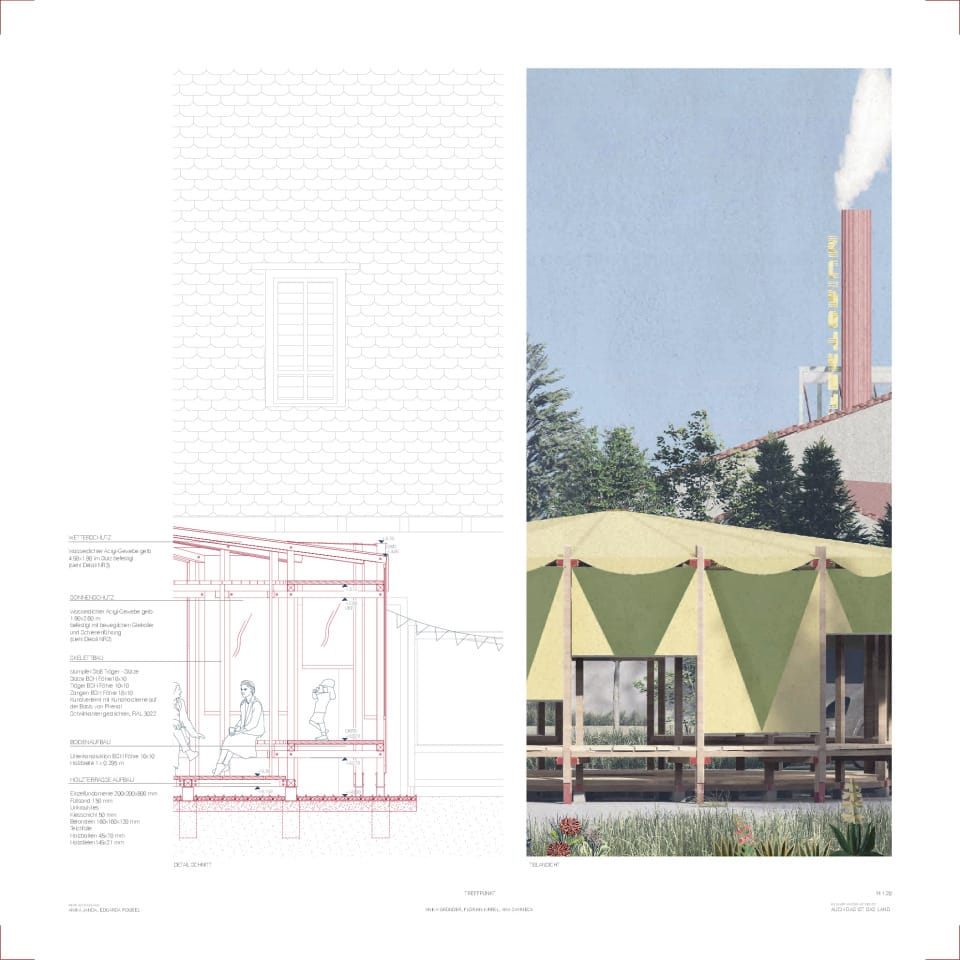

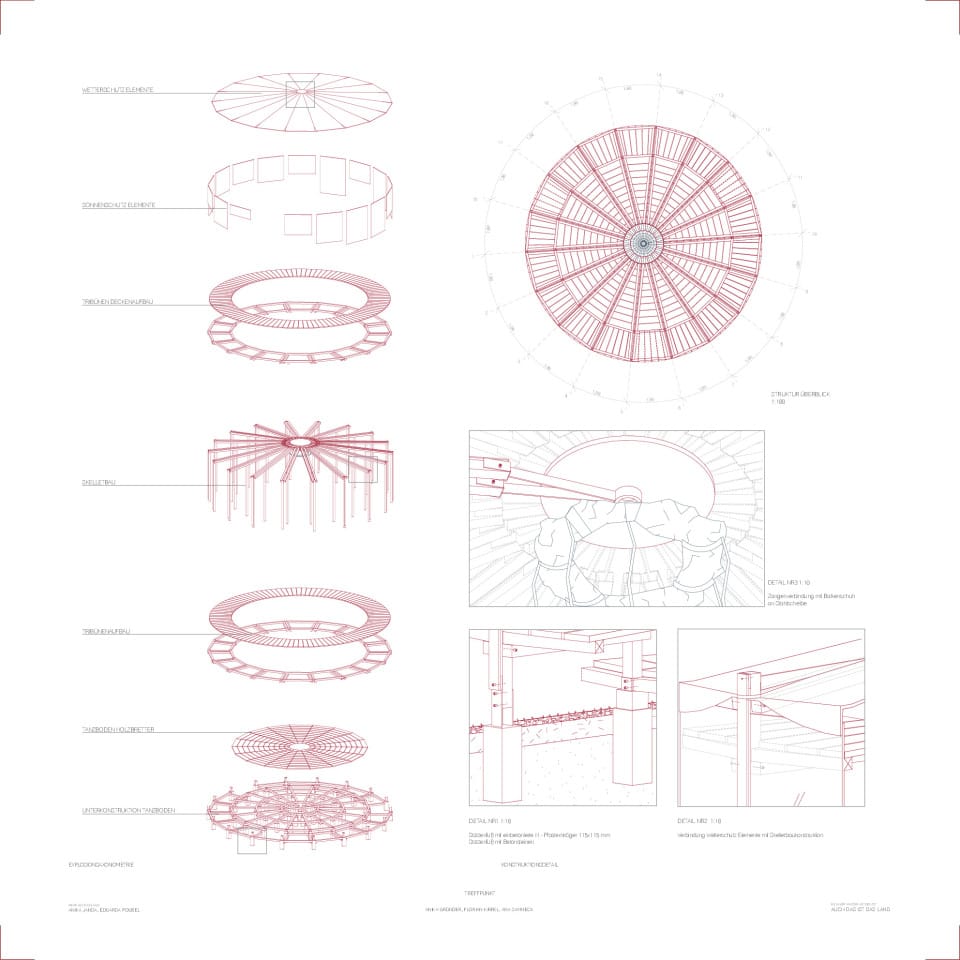

Das Projekt fokussiert sich hierbei auf das schon vor Ort verankerte Thema der Kleinbauten.

Es gibt verschiedenste Arten an Kleinbauten im Ort verteilt, die ebenso aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Kleinstarchitekturen aus den Bereichen Infrastruktur, Versorgung und Gemeinschaft sind hierbei vorhanden, wobei auffällt, dass vor allem gemeinschaftliche Funktionen eine geringe Präsenz zeigen und oft in einem schlechten Zustand sind.

Wenn man die Geschichte der Kleinstarchitekturen schaut, erkennt man, dass diese zu Beginn stark als gemeinschaftlicher Treffpunkt des ländlichen Lebens und Klosterbereichs vertreten waren. Im Laufe der Industrialiserung sind Kleinbauten im Zuge der Entwicklung von Infrastruktur von Bedeutung geworden und der gemeinschaftliche Aspekt ist in den Hintergrund geraten. Schließlich wurden Kleinstbauten immer weiter zu privaten Nutzungen im Sinne von Gartenhäusern und zum Haupthaus zugeschalteteten Speicherflächen ausgebaut.

Somit war damals die Kleinstarchitektur einer wichtiger Teil des Dorfes und hatte die alltäglichen Begegnungen der Dorfbewohnern geprägt. Zur heutigen Zeit kann man sich demnach fragen, sind Kleinstarchitekturen nicht eine Basis für gemeinschaftliches Leben? Wie kann eine zeitgenössische Mikroarchitektur eine positive Auswirkung auf das soziale Leben haben?

Das Projekt soll an diesem Ort Entwicklungsstragegien entwickeln, um bestehenden Grenze sowohl politisch, gesellschaftlich und räumlich aufzulösen. Es ist hierbei eine Gesellschafts- und Raumvision für Kloster Veßra entstanden. Zunächst wurde eine gemeinsame Zukunftsvison für Kloster Veßra entwickelt, danach wurden spezifische Architekturen erarbeitet. Hauptfragen, die hierbei eine Rolle spielten, wurden in den Entwurfsprozess mit einarbeitet: Welche Aufgabe muss an diesem kontroversen Ort die Architektur übernehmen? Wie können kreative und dynamische Raumprozesse die Demokratieentwicklung in ländlichen Räumen fördern? Und was kann Architektur leisten… und was auch nicht?

Das Projekt fokussiert sich hierbei auf das schon vor Ort verankerte Thema der Kleinbauten.

Es gibt verschiedenste Arten an Kleinbauten im Ort verteilt, die ebenso aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Kleinstarchitekturen aus den Bereichen Infrastruktur, Versorgung und Gemeinschaft sind hierbei vorhanden, wobei auffällt, dass vor allem gemeinschaftliche Funktionen eine geringe Präsenz zeigen und oft in einem schlechten Zustand sind.

Wenn man die Geschichte der Kleinstarchitekturen schaut, erkennt man, dass diese zu Beginn stark als gemeinschaftlicher Treffpunkt des ländlichen Lebens und Klosterbereichs vertreten waren. Im Laufe der Industrialiserung sind Kleinbauten im Zuge der Entwicklung von Infrastruktur von Bedeutung geworden und der gemeinschaftliche Aspekt ist in den Hintergrund geraten. Schließlich wurden Kleinstbauten immer weiter zu privaten Nutzungen im Sinne von Gartenhäusern und zum Haupthaus zugeschalteteten Speicherflächen ausgebaut.

Somit war damals die Kleinstarchitektur einer wichtiger Teil des Dorfes und hatte die alltäglichen Begegnungen der Dorfbewohnern geprägt. Zur heutigen Zeit kann man sich demnach fragen, sind Kleinstarchitekturen nicht eine Basis für gemeinschaftliches Leben? Wie kann eine zeitgenössische Mikroarchitektur eine positive Auswirkung auf das soziale Leben haben?