Das Thema der Instandhaltung hat in der Architektur in der letzten Zeit an Bedeutung gewonnen. Im Zusammenhang mit der schnell voranschreitenden Diskussion über die Beziehung der Architektur zur Klimakrise stellt die Instandhaltung einen der selten untersuchten Aspekte des architektonischen Mainstreams dar. Besonders die Lebensdauer von Baumaterialien, die Tektonik der Konstruktion im Laufe der Zeit und die Verbindung mit Praktiken der Instandhaltung stehen dabei im Fokus. Üblicherweise werden solche Fragen an andere am Bauprozess beteiligte Bereiche delegiert. Nur wenige Architekten haben sich mit dem Nachleben ihrer Projekte befasst, stattdessen endet das Architekturprojekt meist dort, wo ein neues, fertiggestelltes Gebäude beginnt.

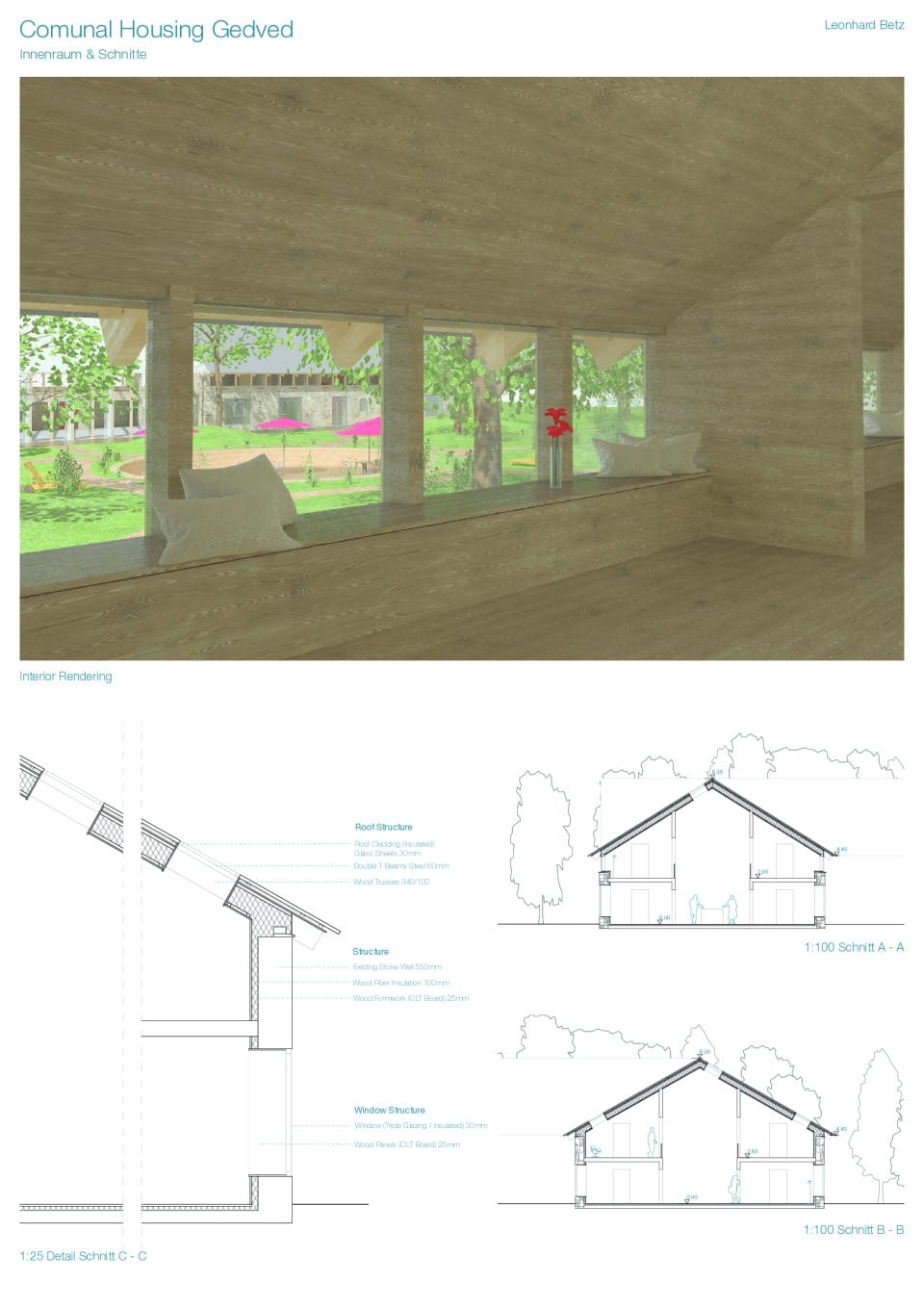

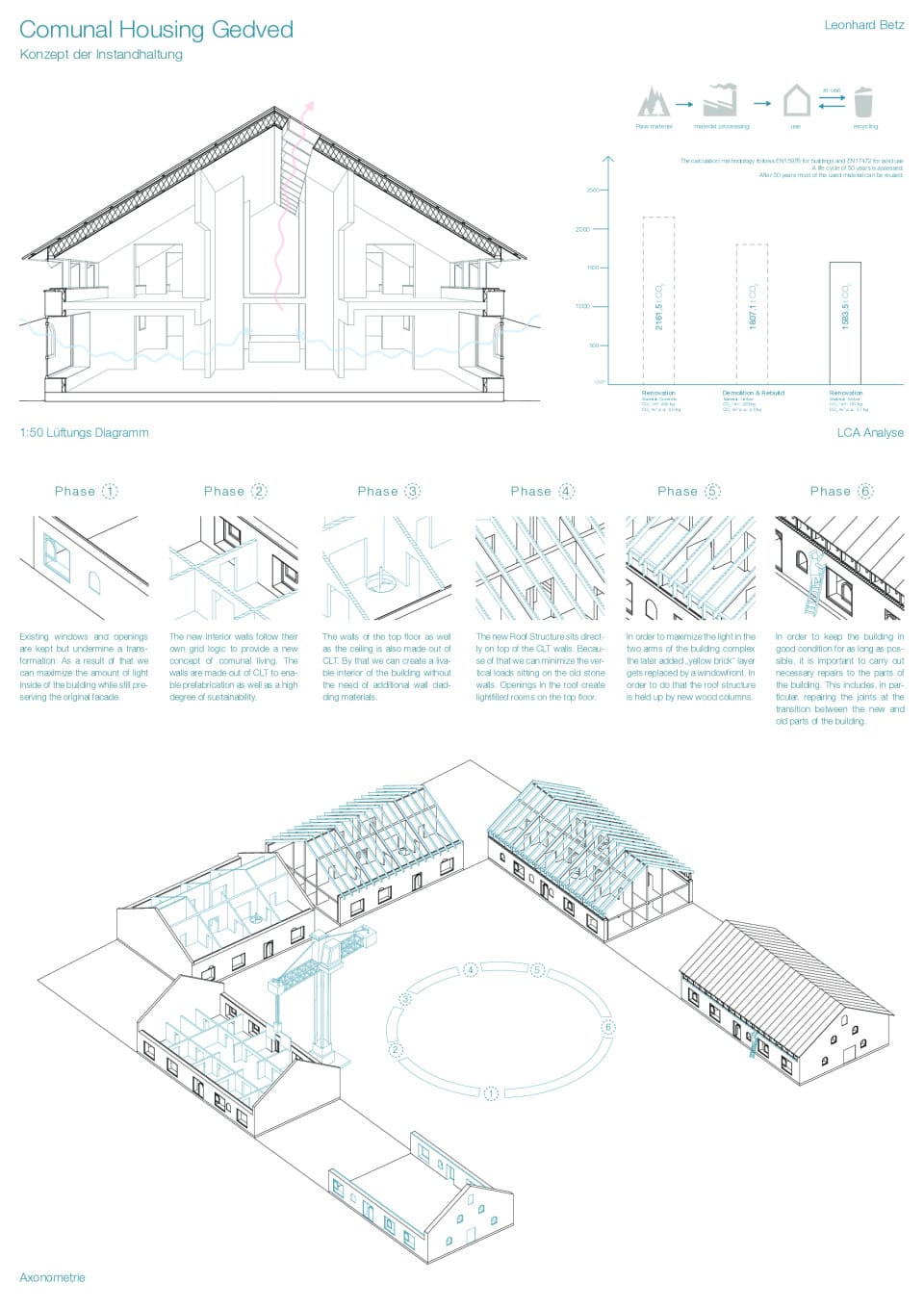

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, Instandhaltung als eine breitere Praxis der Arbeit mit robusten und einfachen Konstruktionen in der Architektur zu verstehen. Um dies zu untersuchen, wird in dem Projekt eine adaptive Umnutzung eines alten Bestandsgebäudes zu Kollektivwohnungen vorgeschlagen. Dabei werden nicht nur Lösungsansätze für das Bauen im Bestand untersucht, sondern auch die Suche nach neuen Lebensformen im Kontext des Zusammenlebens erweitert.

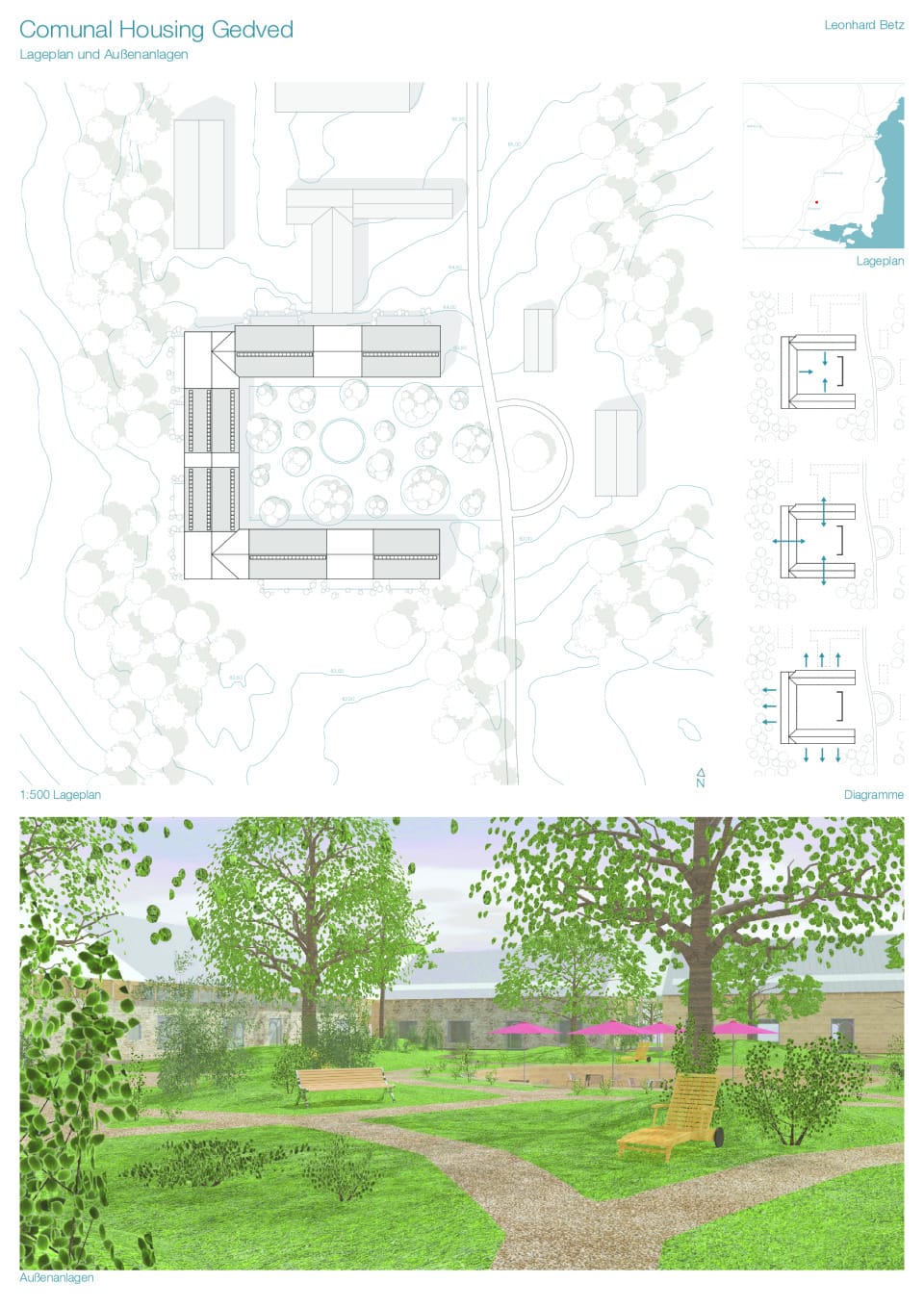

Das Projekt vereint dabei Ansätze zur Instandhaltung und Renovierung eines bestehenden Gebäudes im ländlichen Raum Dänemarks. Die Landschaft ermöglicht dabei bestimmte Qualitäten, die keine städtische Umgebung bieten kann. Gleichzeitig bedeutet das Leben auf dem Lande aber auch Abgeschiedenheit vom Verkehr, vom sozialen Leben und sogar von den lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln.

Betrachtet man die Wirtschaftsgeografie Dänemarks, so ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Während einige Teile des ländlichen Raums als landwirtschaftliche Standorte, Vororte oder anderweitig florieren, stehen andere Städte, Höfe und Gebäude leer. Dieser Zustand bietet die Möglichkeit, sowohl die künftigen Nutzungsszenarien als auch das architektonische Potenzial solcher Orte zu überdenken. Könnte die Wiederbesiedlung einiger der verlassenen Gebäude auf dem Lande neue Modelle der Gemeinschaft bieten - sowohl für das Wohnen als auch für die Erhaltung dieser Orte?

Vor diesem Hintergrund wird die Beziehung zwischen Wohnen, Arbeit und Freizeit im ländlichen Raum untersucht. Welche Formen von Kollektivität kann die Architektur hervorbringen? Wie kann die Architektur verschiedene Arten des Zusammenlebens in einer ländlichen Umgebung artikulieren? Und welche kollektiven Formen des Bauens und der Instandhaltung können durch den Entwurf zum Ausdruck gebracht werden?

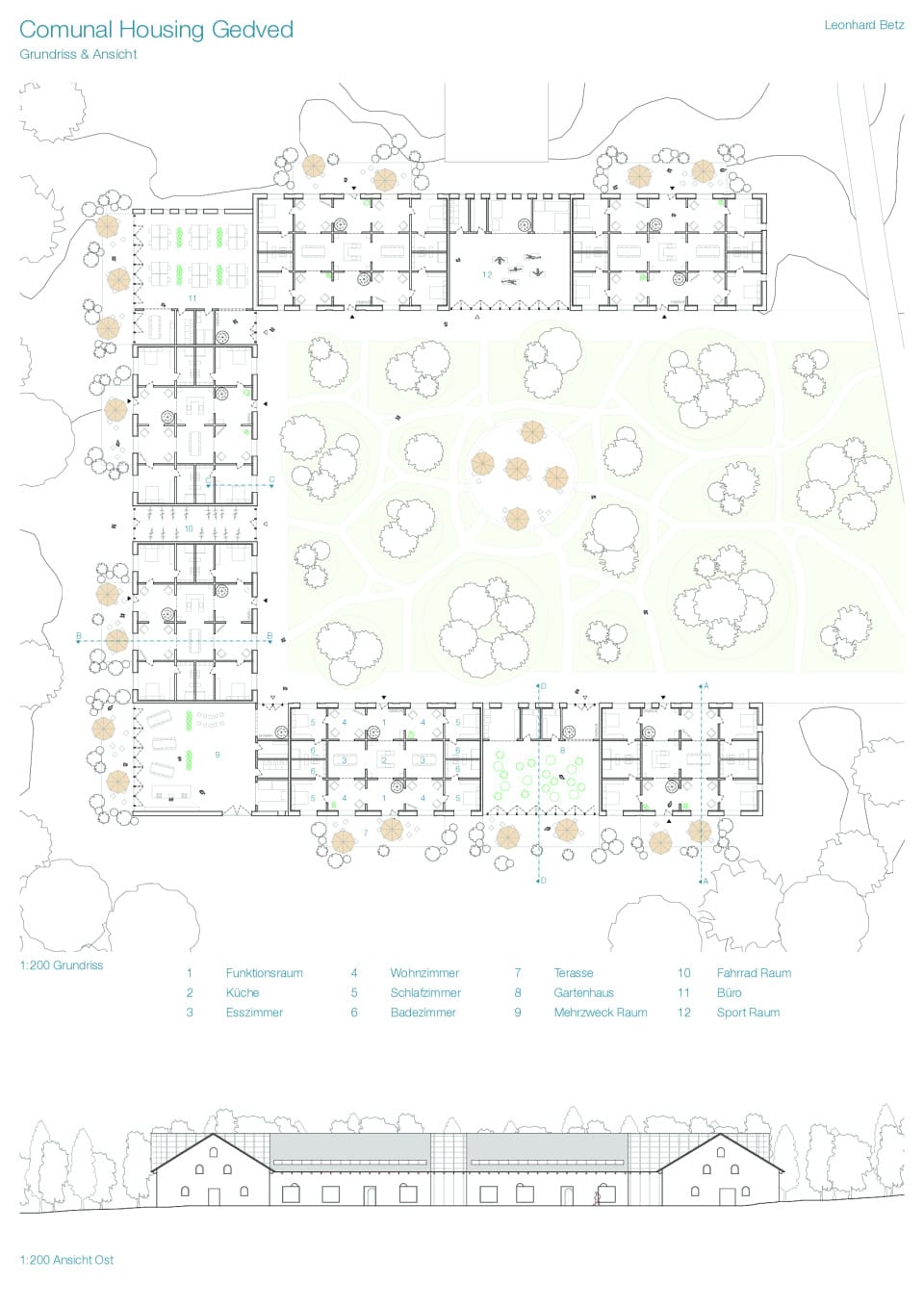

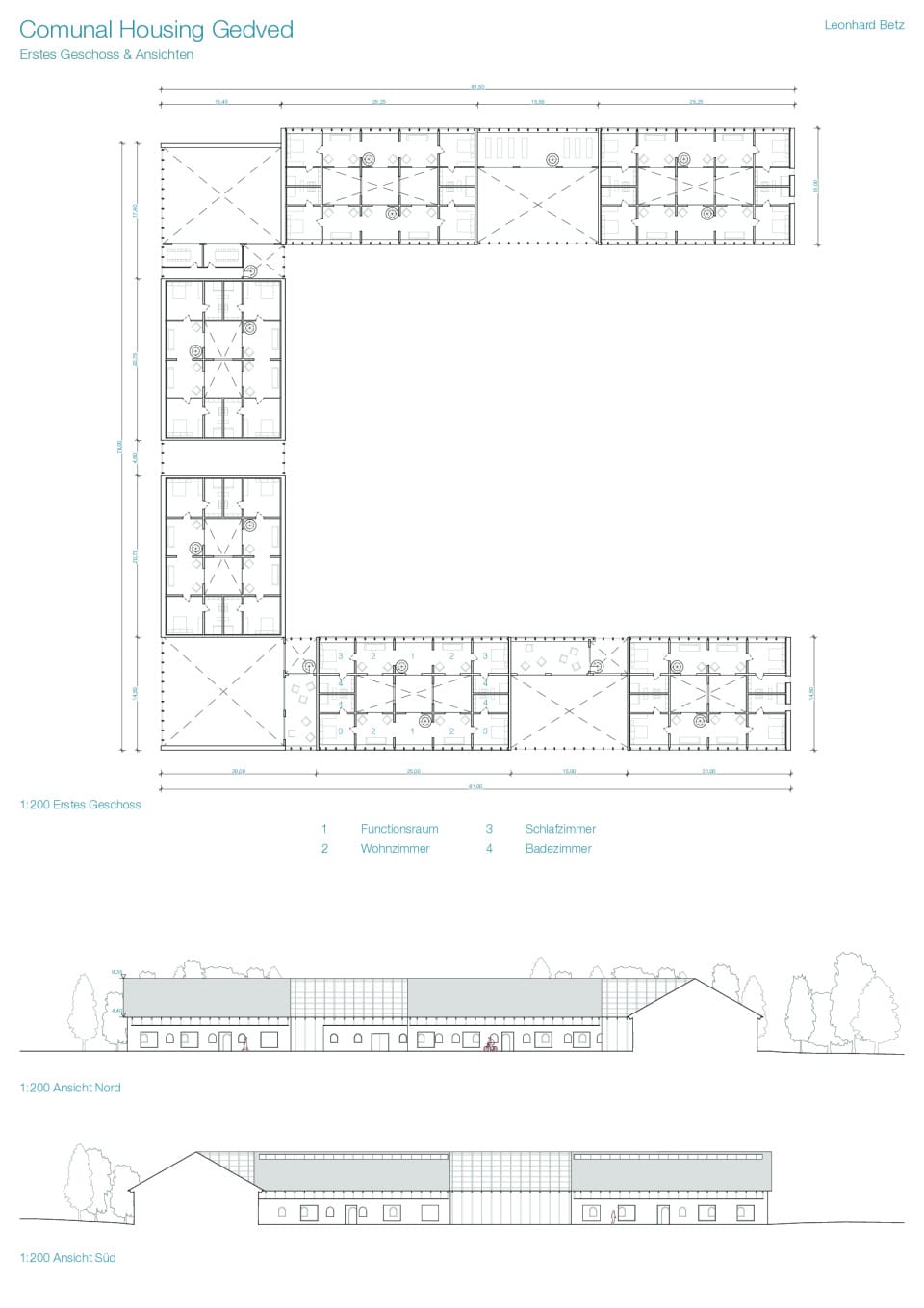

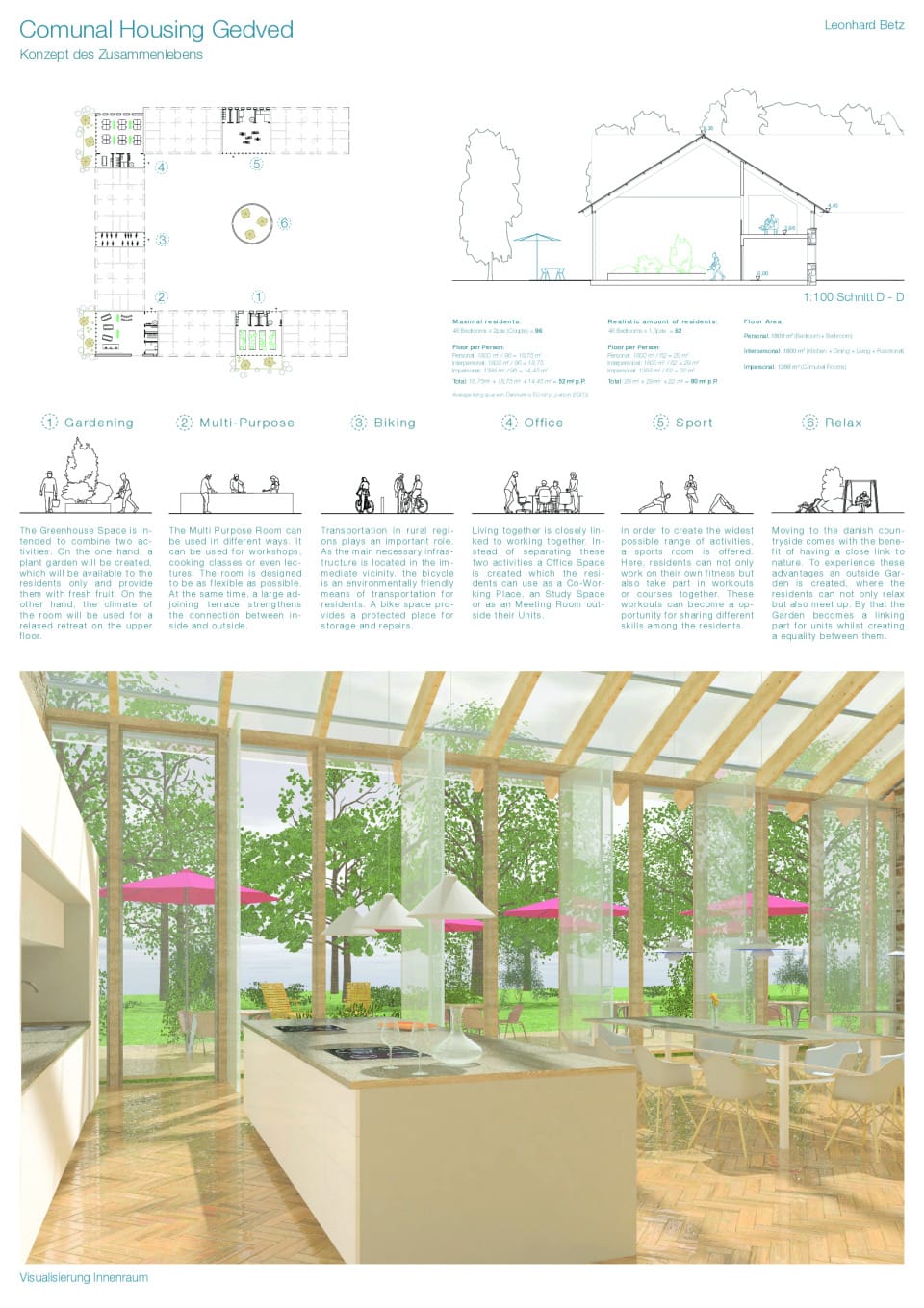

Das Projekt überzeugt durch eine Mischnutzung aus kommunalen Wohneinheiten und Funktionsräumen, welche als Bindeglied zwischen den Wohneinheiten liegen. Dadurch werden nicht nur attraktive Orte für neue Bewohner geschaffen, sondern auch eine grundlegende Infrastruktur im ländlichen Raum sichergestellt. Gleichzeitig wird ein großer Wert darauf gelegt das Projekt möglichst modualar aufzubauen um eine Übertragung der Projektidee auf andere Bestandsgebäude zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, Instandhaltung als eine breitere Praxis der Arbeit mit robusten und einfachen Konstruktionen in der Architektur zu verstehen. Um dies zu untersuchen, wird in dem Projekt eine adaptive Umnutzung eines alten Bestandsgebäudes zu Kollektivwohnungen vorgeschlagen. Dabei werden nicht nur Lösungsansätze für das Bauen im Bestand untersucht, sondern auch die Suche nach neuen Lebensformen im Kontext des Zusammenlebens erweitert.

Das Projekt vereint dabei Ansätze zur Instandhaltung und Renovierung eines bestehenden Gebäudes im ländlichen Raum Dänemarks. Die Landschaft ermöglicht dabei bestimmte Qualitäten, die keine städtische Umgebung bieten kann. Gleichzeitig bedeutet das Leben auf dem Lande aber auch Abgeschiedenheit vom Verkehr, vom sozialen Leben und sogar von den lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln.

Betrachtet man die Wirtschaftsgeografie Dänemarks, so ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Während einige Teile des ländlichen Raums als landwirtschaftliche Standorte, Vororte oder anderweitig florieren, stehen andere Städte, Höfe und Gebäude leer. Dieser Zustand bietet die Möglichkeit, sowohl die künftigen Nutzungsszenarien als auch das architektonische Potenzial solcher Orte zu überdenken. Könnte die Wiederbesiedlung einiger der verlassenen Gebäude auf dem Lande neue Modelle der Gemeinschaft bieten - sowohl für das Wohnen als auch für die Erhaltung dieser Orte?

Vor diesem Hintergrund wird die Beziehung zwischen Wohnen, Arbeit und Freizeit im ländlichen Raum untersucht. Welche Formen von Kollektivität kann die Architektur hervorbringen? Wie kann die Architektur verschiedene Arten des Zusammenlebens in einer ländlichen Umgebung artikulieren? Und welche kollektiven Formen des Bauens und der Instandhaltung können durch den Entwurf zum Ausdruck gebracht werden?

Das Projekt überzeugt durch eine Mischnutzung aus kommunalen Wohneinheiten und Funktionsräumen, welche als Bindeglied zwischen den Wohneinheiten liegen. Dadurch werden nicht nur attraktive Orte für neue Bewohner geschaffen, sondern auch eine grundlegende Infrastruktur im ländlichen Raum sichergestellt. Gleichzeitig wird ein großer Wert darauf gelegt das Projekt möglichst modualar aufzubauen um eine Übertragung der Projektidee auf andere Bestandsgebäude zu ermöglichen.