Der Muskauer Park von Fürst Pückler galt bei seiner Anlegung 1815–1845 als Vorbild für viele Parkgestaltungen im Klassizismus. Seine Landschaftsarchitektur und die immer neuen Techniken zeugen von Pücklers Vorreiterrolle auf dem Gebiet. Mittels eines selbstverfassten Buches und durch die Parkö ffnung für die Bevölkerung wollte Pückler sein Wissen mit der Welt teilen. Wie im Stil der englischen Gärten lag auch sein Hauptaugenmerk auf dem Schloss, welches sich dank zahlreicher Blickachsen weit über den Park sichtbar zeigt. In diesem Sinne verteilen sich auch diverse zusätzliche Attraktionspunkte über den 850 Hektar großen Park und fordern die Besucher zu einem Rundgang auf. Diese sogenannten Follies zeigen Attribute anderer Länder, vermischt mit geschichtlichen Anekdoten der Familie Pückler oder der Stadt Muskau. Inszeniert im Parkgeschehen werden sie in dessen Landschaft platziert.

Auf dem Weg zum Schloss erlaubt es der kurze Blick hinter den Parkvorhang dem Besucher sich plötzlich im fast verstecken Vorwerk wiederzufinden. Diesem angegliedert ist eine Orangerie mit dem heutigen Stiftungssitz, eine Gärtnerei und das alte Wasserkraftwerk. Zwar befindet man sich dort noch mitten im Park, jedoch ist die Atmosphäre eine andere. Wie ein Blick hinter die Kulisse zeigt, lassen die fehlenden Verzierungen der Gebäude unmittelbar darauf schließen, dass es sich um funktionale Bauten unterschiedlicher Epochen handelt. Diese dienen dem Park und halten ihn am Leben. Pückler selbst sah in seinem Park im Gegensatz zur Architektur ein nie vollendetes Kunstwerk. Er solle sich immer neuen Gegebenheiten anpassen, welche durch soziale oder klimatischen Bedingungen nötig würden. Die Grundidee des Parkes sollte dabei jedoch erhalten bleiben, wie der Fürst in seinen Anmerkungen schreibt.

Eine dieser Grundideen Pücklers war es, den Bewohnern sowohl fernere Kulturen als auch die eigene Historie näherzubringen. Transformiert man diese Haltung auf die heutige Zeit, wird schnell klar, dass es nicht die weit entfernten Dinge sind, bei denen Aufklärungsbedarf besteht, sondern eher diejenigen, die sich direkt vor Ort befinden – das regionale Handwerk ist in Vergessenheit geraten. In Bad Muskau wird momentan die Keramikherstellung wieder entdeckt und thematisiert. Auch die alte Brauerei wird der Öff entlichkeit wieder zugänglich gemacht. Der Entwurf beschäftigt sich jedoch mit einem anderen Wissen und Handwerk, welches hinter den Kulissen stattfindet: dem Wissen rund um den Park selbst, die Bäume und das damit verbundene Handwerk. Genau diesem hatte Pückler sein ganzes Leben gewidmet.

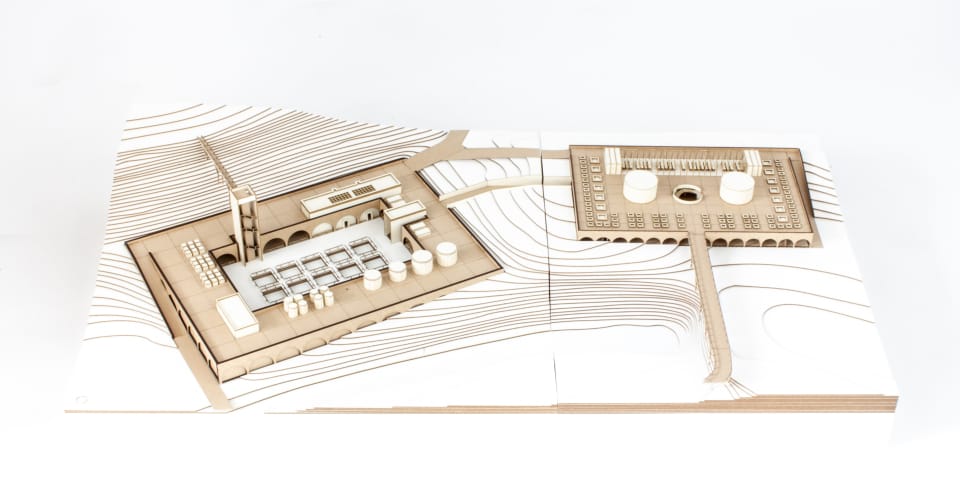

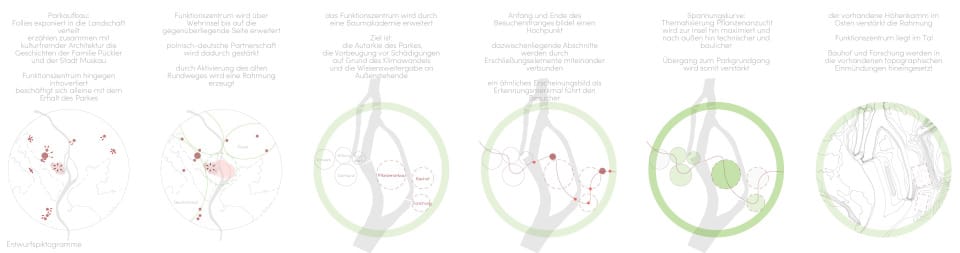

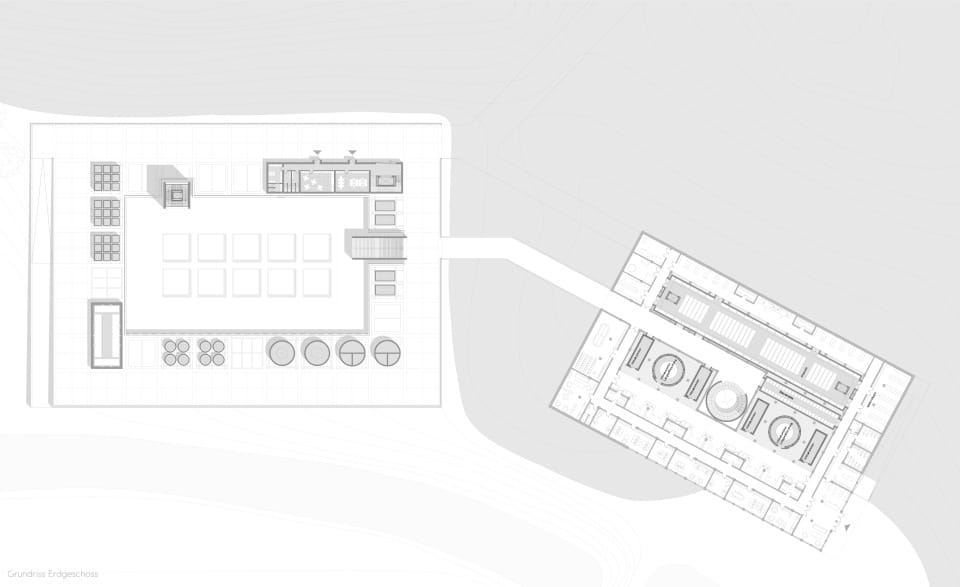

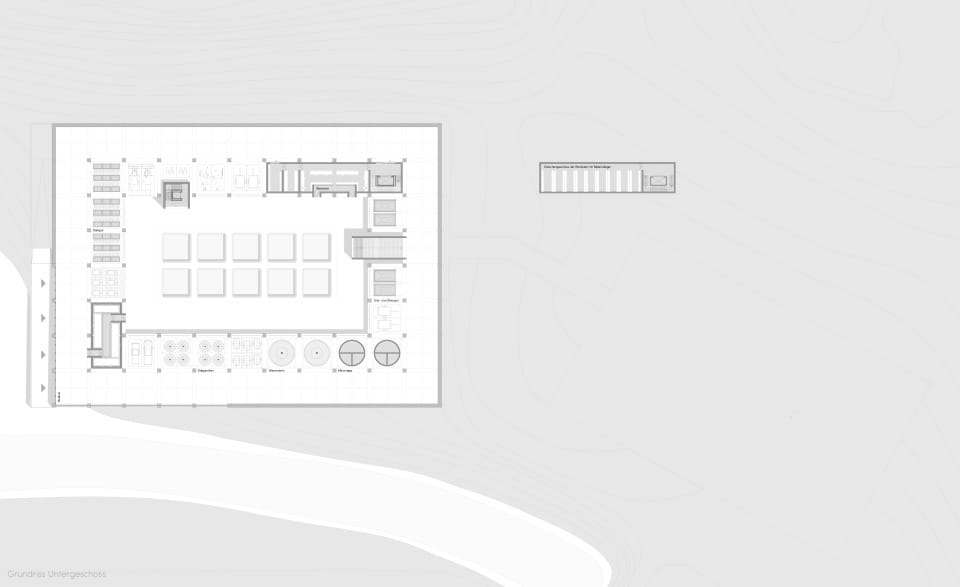

So ist die Idee des Entwurfes, das introvertierte vorhandene Funktionszentrum, um eine weitere Funktion zu erweitern, sodass der Park zukünftig autark funktionieren kann. Eine Baumschule mit einem Forschungsbereich soll zusammen mit dem vorhandenen Kraftwerk als Energieressource, der Gärtnerei und der Stiftung dem Park eine selbstständige Verwaltung und Erhaltung erlauben. Gerade der Klimawandel mit großen Trockenzeiten als auch Überflutungen stellen Parkgestalter vor immer neue Herausforderungen.

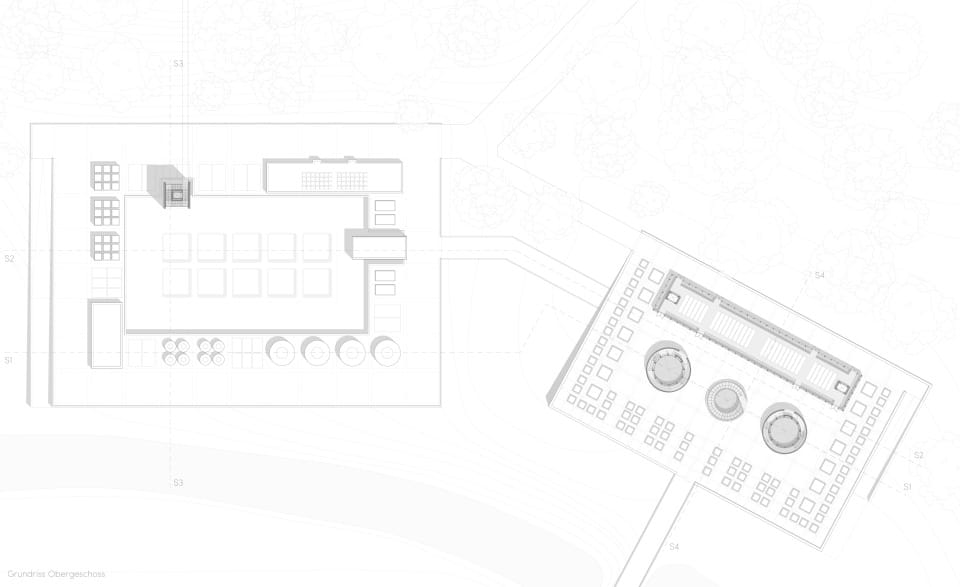

Eine weitere Besonderheit des Parkes ist es, dass er sich sowohl über die deutsche als auch die polische Seite erstreckt. So entsteht eine Chance, die partnerschaftlichen Strukturen auszubauen. Momentan befindet sich die Verwaltung und der größte Teil des Tourismus‘ auf deutscher Seite, genauso wie das oben erwähnte Funktionszentrum. An dessen Stelle weitet sich die Neiße und bildet zwischen den zwei Ländern eine Insel, die aufgrund des vorhandenen Kraftwerkes als Wehrinsel bezeichnet wird. Die Idee ist es, das Funktionszentrum über die Insel bis auf das andere Ufer zu erweitern.

Dabei rückt die Insel in den Mittelpunkt und wird von den Flächen links und rechts umrahmt. Sie wird als Ackerfläche genutzt und bleibt größtenteils unbebaut. Dabei rückt der Fokus durch ihre deutlich von dem umliegenden Park abweichende Ackerstruktur zusätzlich auf die Funktionalität des Gebietes und bildet die grüne Mitte des dienenden Zentrums.

Um die Rahmung des Gebietes erlebbarer zu machen, wird der alte Rundweg wieder aktiviert. Dieser führt den Besucher einmal über die englische Brücke im Norden, von wo aus man einen Blick auf das Kraftwerk mit der Orangerie auf der einen Seite hat. Auf der anderen sieht man das neu entstandene Entwurfsgebiet. In der Mitte erblickt man die Insel. Der Park rechts und links umrahmt das Gebiet. Ebenso ergeht es einem bei der Überquerung der zweiten Brücke. Sie verbindet die zwei Teile der Stadt Muskau miteinander. Die Parkrahmung wird durch eine abrupte Erhöhung der Topografie noch einmal mehr deutlich, sodass sich das Innere fast wie in einem Tal erstreckt. Nur von diesen zwei Länderüberquerungen wird das ansonsten eher versteckte Zentrum ersichtlich.

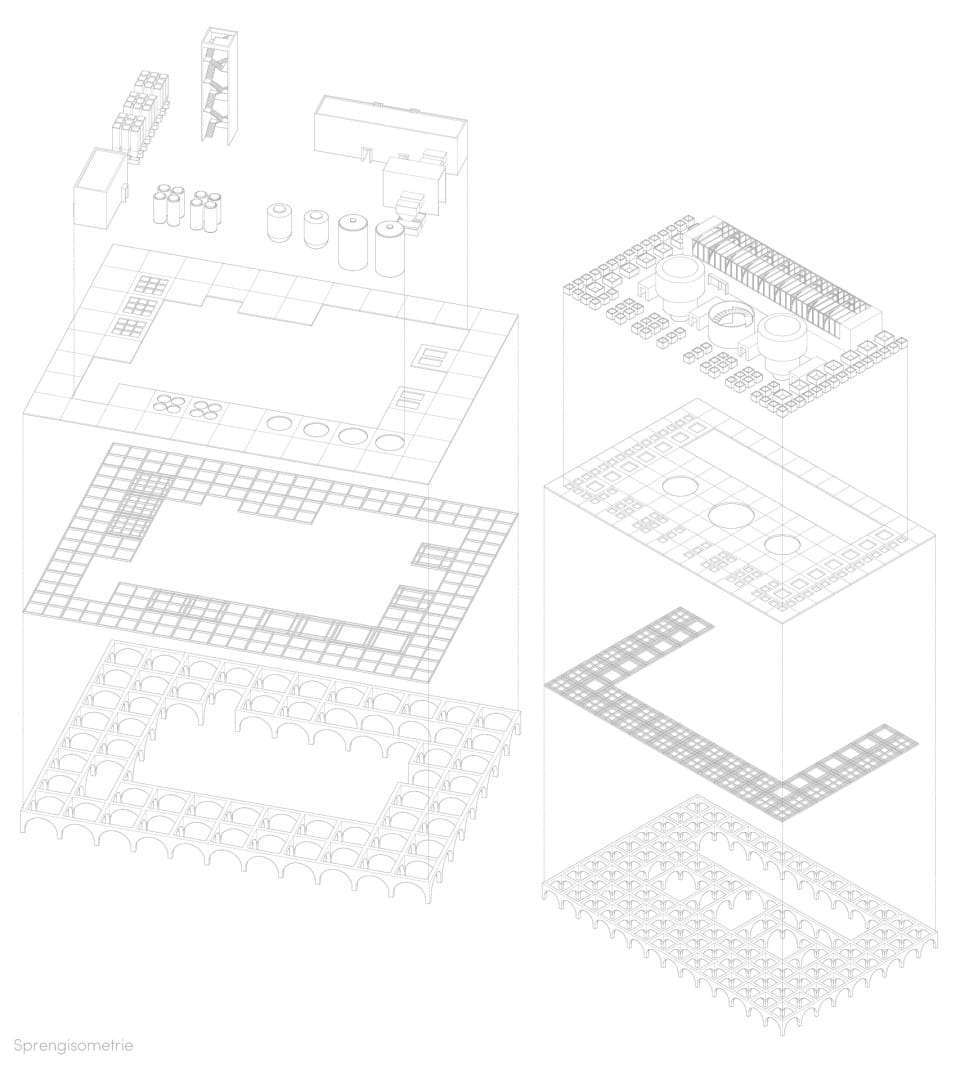

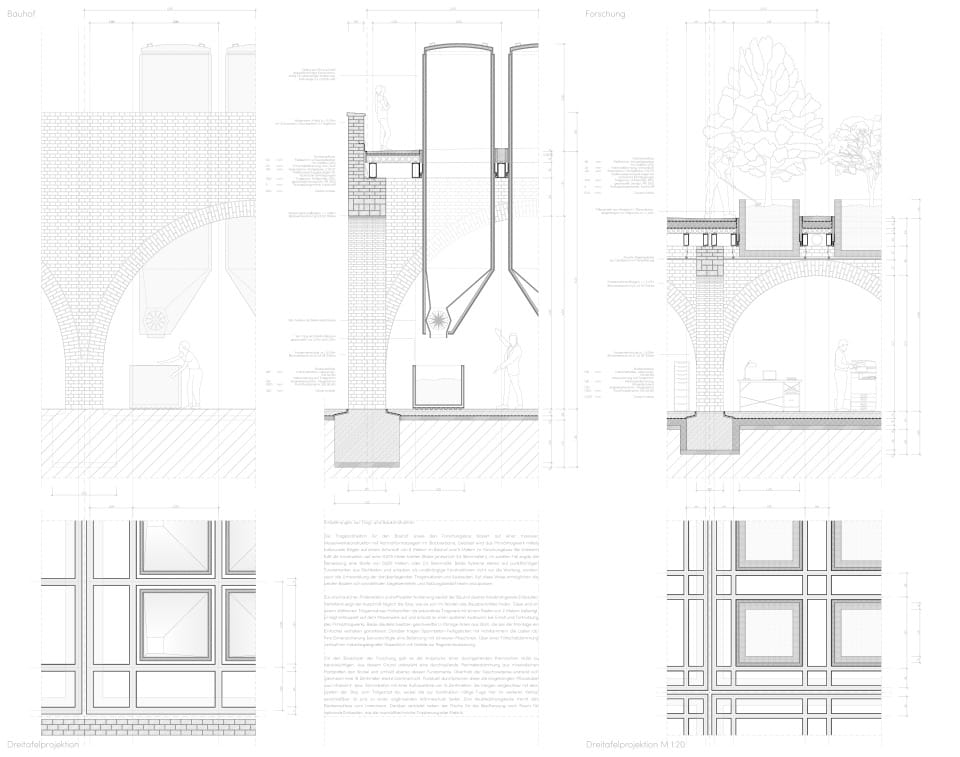

Die neu entstandene Baumschule wird genau an diesem Höhenzug platziert und profitiert von der Lage. Durch unterschiedliche Höhenniveaus, welche der Besucher erfährt, wenn er durch das Gelände geführt wird, wird das Eintauchen in die unterschiedlichen Thematiken deutlicher und die Themenabschnitte werden besser lesbar. Zusätzlich dienen verschiedene Übergangskörper der Erschließung in die neuen Sinnesabschnitte. Die Körper sind aus Metall und lassen im Gegensatz zu den Funktionskörpern einen Blick in ihr Inneres zu. Eine Treppe oder Rampe aus Holz wird in ihnen ersichtlich und dient als wiederkehrendes Leitelement.

Auf dem Weg zum Schloss erlaubt es der kurze Blick hinter den Parkvorhang dem Besucher sich plötzlich im fast verstecken Vorwerk wiederzufinden. Diesem angegliedert ist eine Orangerie mit dem heutigen Stiftungssitz, eine Gärtnerei und das alte Wasserkraftwerk. Zwar befindet man sich dort noch mitten im Park, jedoch ist die Atmosphäre eine andere. Wie ein Blick hinter die Kulisse zeigt, lassen die fehlenden Verzierungen der Gebäude unmittelbar darauf schließen, dass es sich um funktionale Bauten unterschiedlicher Epochen handelt. Diese dienen dem Park und halten ihn am Leben. Pückler selbst sah in seinem Park im Gegensatz zur Architektur ein nie vollendetes Kunstwerk. Er solle sich immer neuen Gegebenheiten anpassen, welche durch soziale oder klimatischen Bedingungen nötig würden. Die Grundidee des Parkes sollte dabei jedoch erhalten bleiben, wie der Fürst in seinen Anmerkungen schreibt.

Eine dieser Grundideen Pücklers war es, den Bewohnern sowohl fernere Kulturen als auch die eigene Historie näherzubringen. Transformiert man diese Haltung auf die heutige Zeit, wird schnell klar, dass es nicht die weit entfernten Dinge sind, bei denen Aufklärungsbedarf besteht, sondern eher diejenigen, die sich direkt vor Ort befinden – das regionale Handwerk ist in Vergessenheit geraten. In Bad Muskau wird momentan die Keramikherstellung wieder entdeckt und thematisiert. Auch die alte Brauerei wird der Öff entlichkeit wieder zugänglich gemacht. Der Entwurf beschäftigt sich jedoch mit einem anderen Wissen und Handwerk, welches hinter den Kulissen stattfindet: dem Wissen rund um den Park selbst, die Bäume und das damit verbundene Handwerk. Genau diesem hatte Pückler sein ganzes Leben gewidmet.

So ist die Idee des Entwurfes, das introvertierte vorhandene Funktionszentrum, um eine weitere Funktion zu erweitern, sodass der Park zukünftig autark funktionieren kann. Eine Baumschule mit einem Forschungsbereich soll zusammen mit dem vorhandenen Kraftwerk als Energieressource, der Gärtnerei und der Stiftung dem Park eine selbstständige Verwaltung und Erhaltung erlauben. Gerade der Klimawandel mit großen Trockenzeiten als auch Überflutungen stellen Parkgestalter vor immer neue Herausforderungen.

Eine weitere Besonderheit des Parkes ist es, dass er sich sowohl über die deutsche als auch die polische Seite erstreckt. So entsteht eine Chance, die partnerschaftlichen Strukturen auszubauen. Momentan befindet sich die Verwaltung und der größte Teil des Tourismus‘ auf deutscher Seite, genauso wie das oben erwähnte Funktionszentrum. An dessen Stelle weitet sich die Neiße und bildet zwischen den zwei Ländern eine Insel, die aufgrund des vorhandenen Kraftwerkes als Wehrinsel bezeichnet wird. Die Idee ist es, das Funktionszentrum über die Insel bis auf das andere Ufer zu erweitern.

Dabei rückt die Insel in den Mittelpunkt und wird von den Flächen links und rechts umrahmt. Sie wird als Ackerfläche genutzt und bleibt größtenteils unbebaut. Dabei rückt der Fokus durch ihre deutlich von dem umliegenden Park abweichende Ackerstruktur zusätzlich auf die Funktionalität des Gebietes und bildet die grüne Mitte des dienenden Zentrums.

Um die Rahmung des Gebietes erlebbarer zu machen, wird der alte Rundweg wieder aktiviert. Dieser führt den Besucher einmal über die englische Brücke im Norden, von wo aus man einen Blick auf das Kraftwerk mit der Orangerie auf der einen Seite hat. Auf der anderen sieht man das neu entstandene Entwurfsgebiet. In der Mitte erblickt man die Insel. Der Park rechts und links umrahmt das Gebiet. Ebenso ergeht es einem bei der Überquerung der zweiten Brücke. Sie verbindet die zwei Teile der Stadt Muskau miteinander. Die Parkrahmung wird durch eine abrupte Erhöhung der Topografie noch einmal mehr deutlich, sodass sich das Innere fast wie in einem Tal erstreckt. Nur von diesen zwei Länderüberquerungen wird das ansonsten eher versteckte Zentrum ersichtlich.

Die neu entstandene Baumschule wird genau an diesem Höhenzug platziert und profitiert von der Lage. Durch unterschiedliche Höhenniveaus, welche der Besucher erfährt, wenn er durch das Gelände geführt wird, wird das Eintauchen in die unterschiedlichen Thematiken deutlicher und die Themenabschnitte werden besser lesbar. Zusätzlich dienen verschiedene Übergangskörper der Erschließung in die neuen Sinnesabschnitte. Die Körper sind aus Metall und lassen im Gegensatz zu den Funktionskörpern einen Blick in ihr Inneres zu. Eine Treppe oder Rampe aus Holz wird in ihnen ersichtlich und dient als wiederkehrendes Leitelement.