Als innovatives und identitätsstiftendes Gebäude soll sich das neue Besucherzentrum einerseits dem Denkmalensemble unterordnen, sich aber andererseits auch als hochwertiges städtebaulich-architektonisches Bauwerk behaupten.

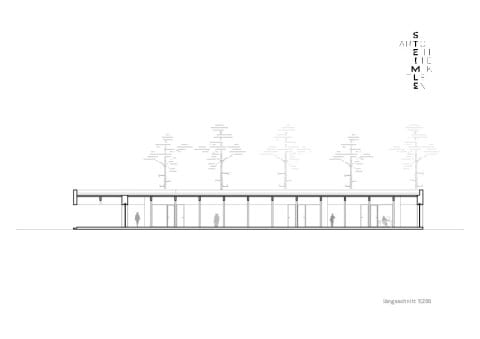

Es bildet den Auftakt für ein angemessenes Erlebnis des Weltkulturerbes und führt die Besucher in die Thematik des besonderen Ortes ein. Landschaftlich integriert in den vorgelagerten und wieder aufgeforsteten Kiefernwald gibt der Pavillon einen ersten Blick auf das Baudenkmal frei, der von den langstieligen Kiefern des Waldes geleitet wird. Der Besuch wird als eine Abfolge von Erlebnissen begriffen in Analogie zu den Effekten, die Hannes Meyer „psychologische Effekte“ nannte. Die Architektur trägt dabei entscheidend zur Wahrnehmung und zu den Empfindungen auf dem Weg der schrittweisen geschichtlichen Erkundung dieses kulturell bedeutungsvollen Ortes bei.

Das Besucherzentrum ist als lineares Moment in Form eines schlichten ruhenden Baukörpers konzipiert. Leicht erhöht über der Waldebene betritt der Besucher den Pavillon über eine großzügige Empfangsterrasse. Gleich einer „Willkommensgeste“ lädt das massive freitragende Vordach über der Terrasse sein Publikum zum Eintreten ein.

Als offenes demokratisches Gebäude transformiert der Neubau des Besucherzentrums die ideologischen Ansätze Hannes Meyers in die heutige Zeit. Ganz im Sinne dieses Funktionalismus und „Ingenieurismus“ entwickelt sich die Architektur und ihre Gestaltung ausgehend von einer funktionalen und strukturiert erarbeiteten Konzeption bis hin zur Präzision in der Umsetzung der Bauaufgabe. Die klar ablesbare monolithische Konstruktion im Bereich der Gebäudehülle als Dämmbetonkonstruktion, mit Tragwerk, Dämmung und Fassade aus einem Guss und im Inneren als minimierte Wandscheiben, zeigen sich als Abbild des präzisierten Handwerks.

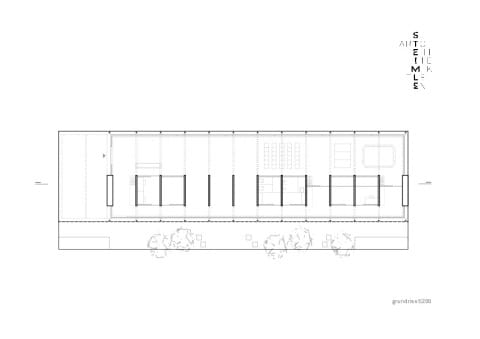

Das nahezu rundum aufgeglaste Gebäude bietet ausreichend Raum für das Erleben der besonderen Atmosphäre und zum Verweilen. Dabei übernimmt das Gebäude seine dienenden Funktionen des Empfangens, Informierens und Versorgens mit einer offenen fließenden Raumabfolge. Nach Osten hin zur Bundesschule lässt sich der große und die gesamte Gebäudelänge einnehmende Raum vollkommen flexibel einteilen und steht mit der offenen Fassade in ständiger Blickbeziehung zum Baudenkmal. Die Nebenräume orientieren sich kompakt als Raumspange nach Westen zu den Parkflächen hin. Mit der gewählten Formensprache des Gebäudes findet sich ein Anklang an die grafischen Systeme und technische Ausstattung der Bundesschule, die der Funktion folgend zu einer eigenständigen Ästhetik gelangen.

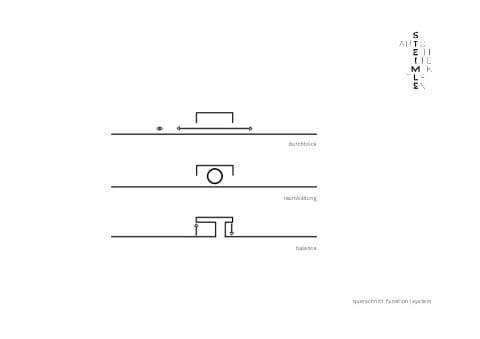

Kaum wahrnehmbare filigrane Rundstützen vor der Glasfassade, die am oberen Auflager in den umlaufenden Dachrand eingelassen sind, und die Wandscheiben der Nebenraumspange übernehmen die Funktion des Lastabtrags gleich einem statischen Balanceakt. Die Umsetzung dieses Konstruktionssystems sowie die präzisierte Ausführung des Rohbaus mit dem horizontalen Schalungsbild der sägerauhen Bretter verleihen dem Gebäude seinen ehrlichen und auf das Wesentliche konzentrierten Charakter.