Der Klimawandel und der überdurchschnittliche Verbrauch von Ressourcen sorgen für immer größere Spannungen im ökologischen, ökonomischen und sozialen Gefüge unserer Welt. Gerade erst warnte der Weltklimarat (IPCC) mit seinem aktuellen Synthesebericht vor den Folgen der globalen Erwärmung und zeichnete ein ernüchterndes Bild in Bezug auf das 1,5 Grad-Ziel. Dem Weltklimarat zufolge könnte dieses Ziel schon in der ersten Hälfte der 2030er Jahre kippen, da wir heute schon bei einer Erwärmung von etwa 1,1 Grad liegen [Vgl. BNN: Nr.67 2023, Seite 1]. Das Bauwesen trägt hierzu einen großen Teil bei. Etwa 60 % des globalen Ressourcenverbrauchs, ca. 50 % des Abfallaufkommens und über 50 % der Emissionen lassen sich auf den Sektor des Bauschaffens zurückführen [Vgl. Sobek: non nobis - über das Bauen in der Zukunft, S.18, Band 1, 2022]. Das Bauschaffen hat demnach einen immens großen Hebel, um ein wichtiger Teil der Lösung zu sein. Dafür sind jedoch viele Herausforderungen zu bewältigen, die im Grunde jeden Bereich unserer Gesellschaft tangieren und somit auch einbeziehen.

Die Europäische Kommission erkannte ebenfalls das Potential des Bauwesens und die Dringlichkeit der Umsetzung nachhaltiger Strategien. Im Jahr 2021 wurde aus diesem Grund die digitale Initiative ‚Das Neue Europäische Bauhaus‘ ins Leben gerufen.

In diesem Kontext stellt die folgende Arbeit zwei Thesen auf:

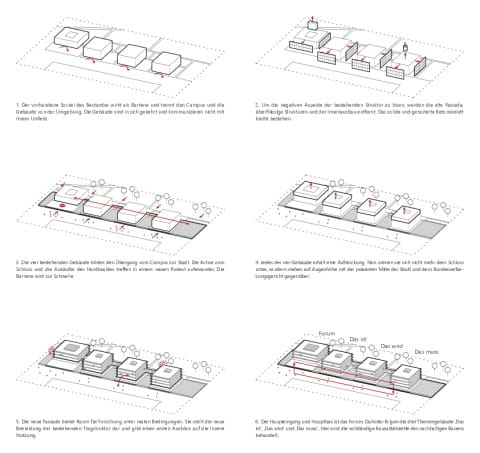

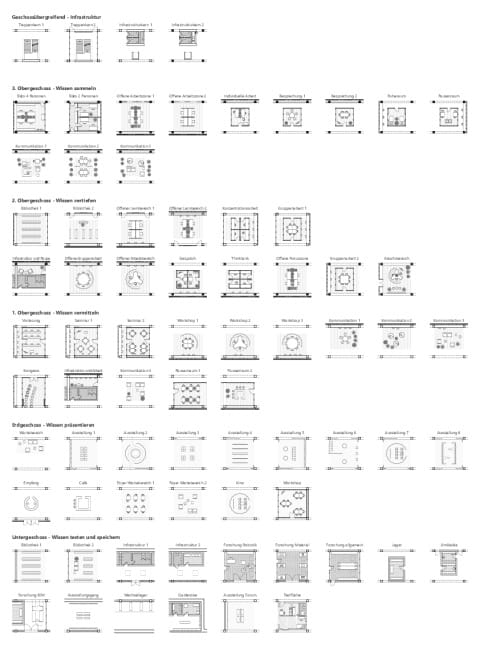

Das Ziel dieser Bauaufgabe ist das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie Zentren des ‚Neuen Europäischen Bauhauses‘ als gebaute Vertreter für Nachhaltigkeit das Bewusstsein in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stärken und somit maßgeblich an einer schnelleren Umsetzung des nachhaltigen Bauens beteiligt sein können. Dabei ist es von Bedeutung den Bestand zu integrieren und sowohl Ressourcenverbrauch als auch Emissionserzeugung der neu entstehenden Konstellation kritisch zu hinterfragen. Das Gebäude soll die Werte und Inhalte eines kreislaufgerechten, umweltschonenden und klimapositiven Bauschaffens repräsentieren und die Menschen einladen, sich im Inneren des Gebäudes zu informieren und zu diskutieren. Der Bezug und die Transparenz zu Lehre und Forschung sind hierfür äußerst wichtig. So sollen vorhandene Barrieren überwunden und allen Alters- und Gesellschaftsgruppen das Thema nähergebracht werden. Das wichtige Feld des nachhaltigen Bauens soll durch das Gebäude in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken.

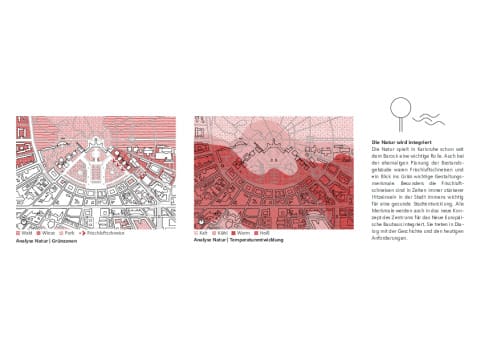

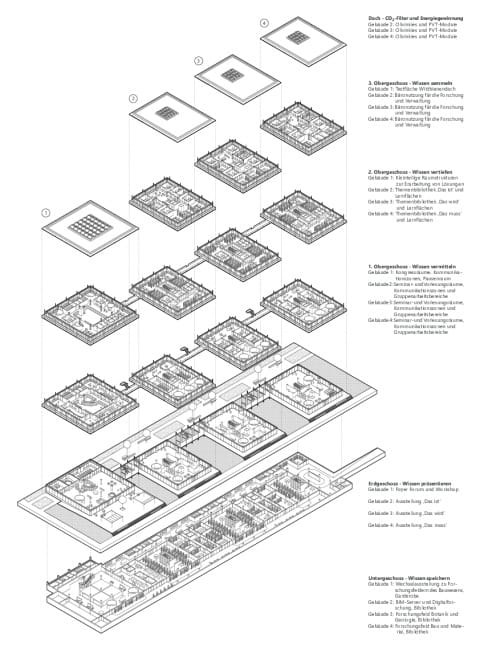

Auf Basis der ersten These verfolgt die Arbeit ein zweiteiliges Konzept, um auf diese Weise Bewusstsein und Wissen für Nachhaltigkeit und insbesondere für nachhaltiges Bauen zu fördern. Der erste Teil bezieht sich auf die wissenschaftliche Ausarbeitung als Grundlage für den Entwurf. Diese ist als Arbeitspapier angelegt. Sie beschreibt in vier Inhaltskapiteln die Kausalitätskette von der Funktionsweise unseres Klimasystems bis zum nachhaltigen Bauschaffen. Die Kapitel heißen: Das ist, Das wird, Das muss, Das Bauen. Im letzten Kapitel werden dem Leser hilfreiche Planungswerkzeuge und ein prägnanter Umsetzungskatalog an die Hand gegeben. Der Umsetzungskatalog beinhaltet zwei Teile. Der erste Teil untergliedert sich in zehn direkte Umsetzungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Planung. Die Punkte lauten wie folgt: Flächensuffizienz, Modulare Planung, Trennung von Konstruktionsschichten, Materialsuffizienz, Kreislaufgerechte Konstruktion, CO₂-Fußabdruck minimieren, Kreislaufgerechte Materialien einsetzen, Einbeziehung der Natur, Schlanke Gebäudetechnik und Nutzen erneuerbarer Energien.

Der zweite Teil beschreibt zehn Punkte für eine nachhaltige Zukunft des Bauwesens. Dieser ist besonders für eine folgende Diskussion im Rahmen des Forums gedacht.

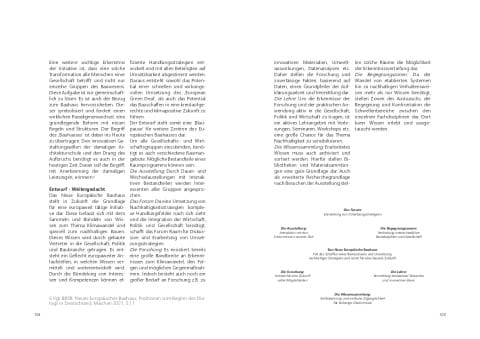

Der zweite Teil der ersten These wird durch den Entwurf umgesetzt. Dieser beinhaltet einen gebauten Vertreter des Neuen Europäischen Bauhauses. Solche Zentren können, nach der Idee des Entwurfs, in ganz Europa errichtet werden. Durch die visuelle Präsenz und die Verknüpfung von Forschung, Lehre und Gesellschaft wird der Austausch gefördert und das Bewusstsein gestärkt. In Kombination mit einem Forum und dem erstellten Arbeitspapier kann das erlangte Wissen diskutiert und weiterentwickelt werden. Das Ziel ist neben der Bewusstseinsbildung also eine Entwicklung von Handlungsstrategien unter Einbezug aller Akteure.

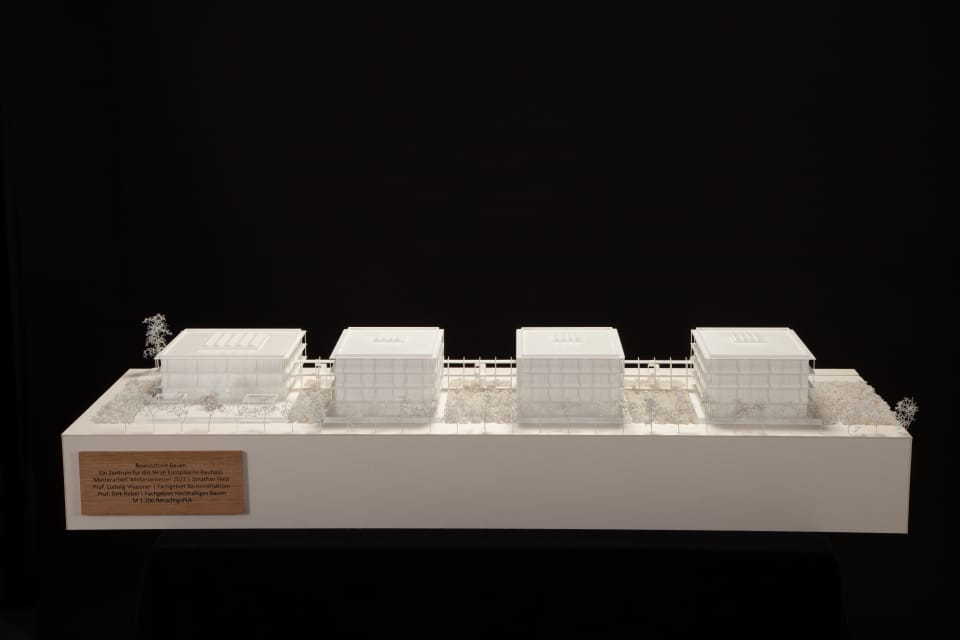

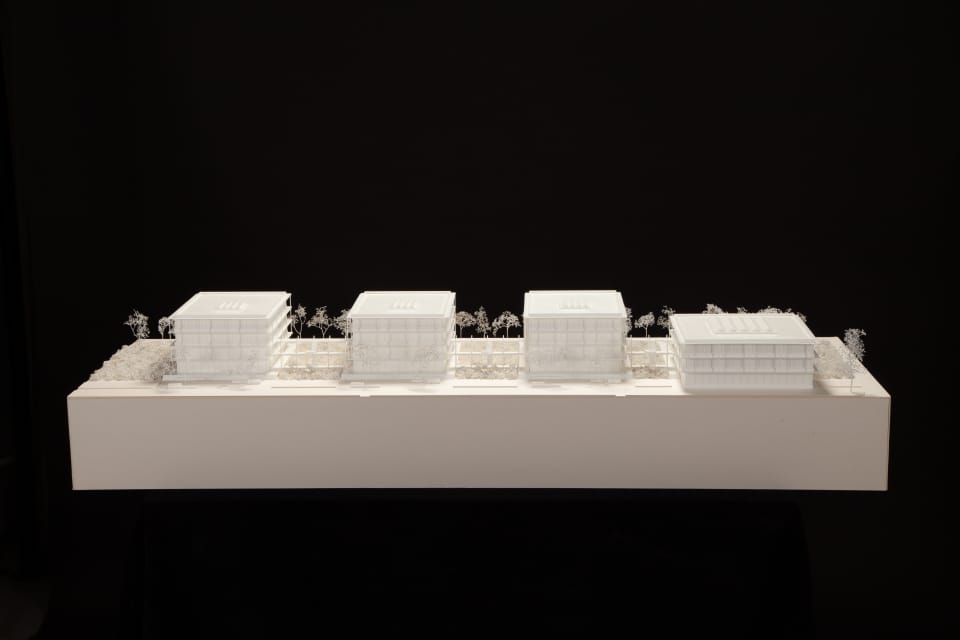

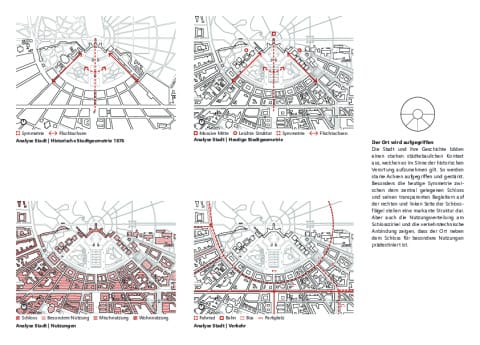

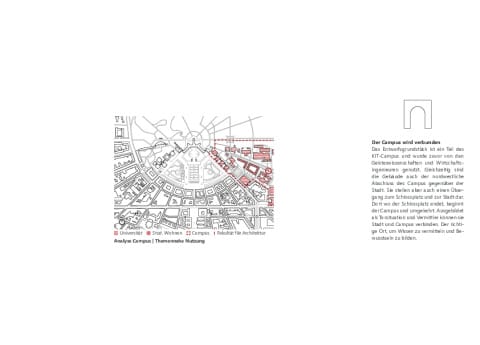

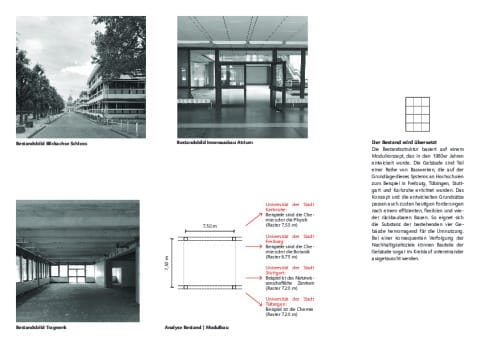

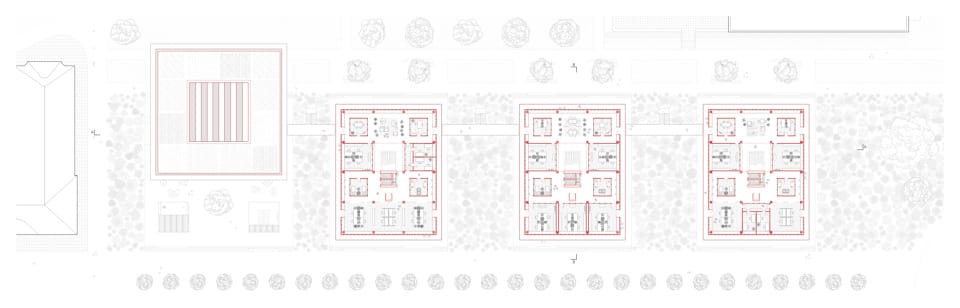

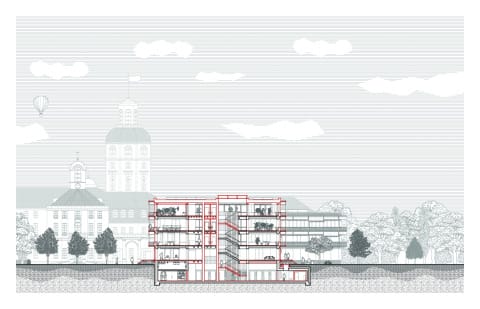

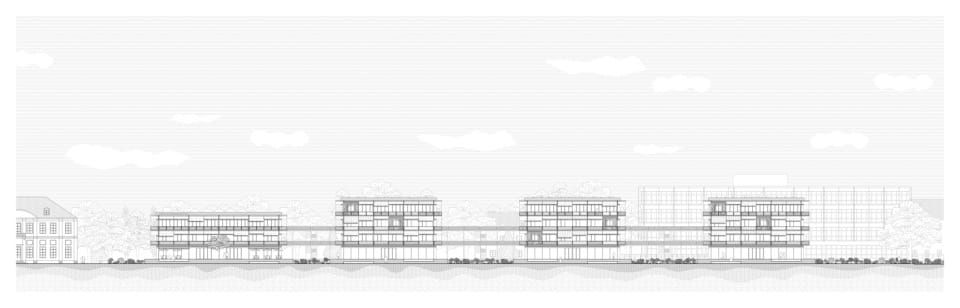

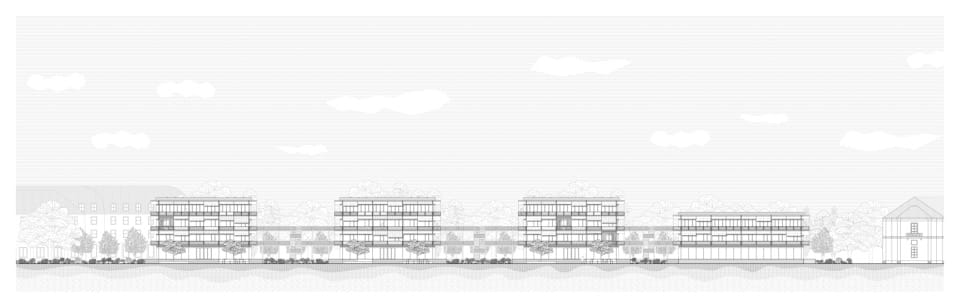

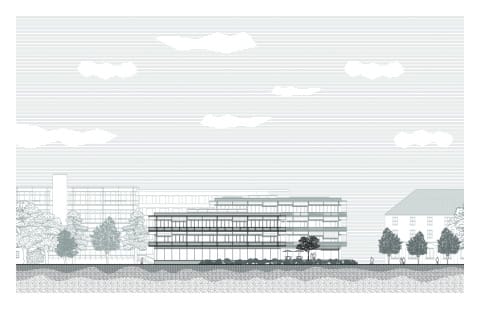

Als Grundlage für die beispielhafte Umsetzung eines solchen Vertreters der Nachhaltigkeit dient ein leerstehender, schadstoffbelasteter Gebäudebestand aus dem Jahr 1964 in Karlsruhe.

Die Nutzung durch das Neue Europäische Bauhaus haucht den bestehenden Pavillons mit möglichst geringem Aufwand neues Leben ein und stärkt zudem den ortsbezogenen Dialog zwischen Alt und Neu, eingebettet in den Austausch von Geschichte und Gegenwart.

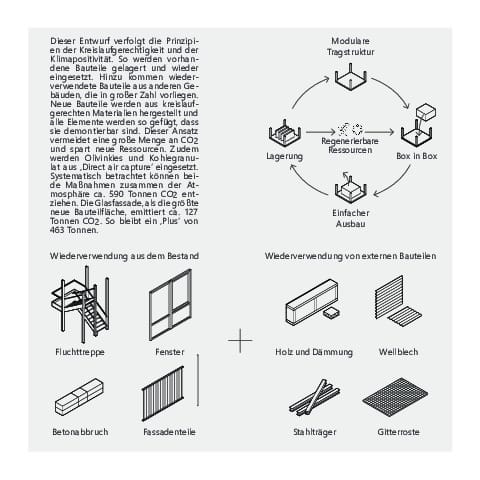

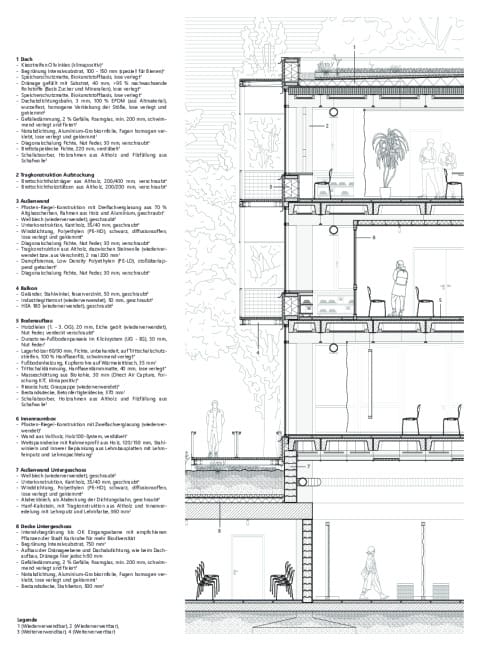

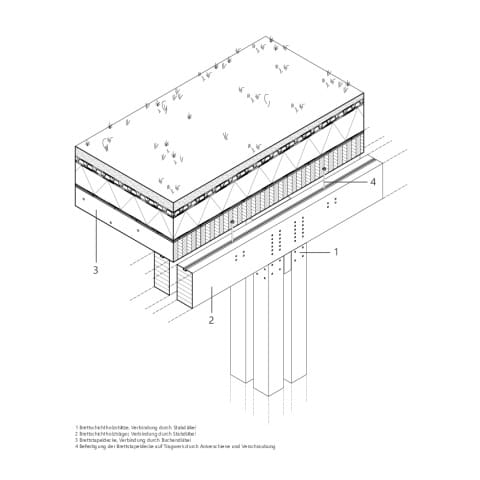

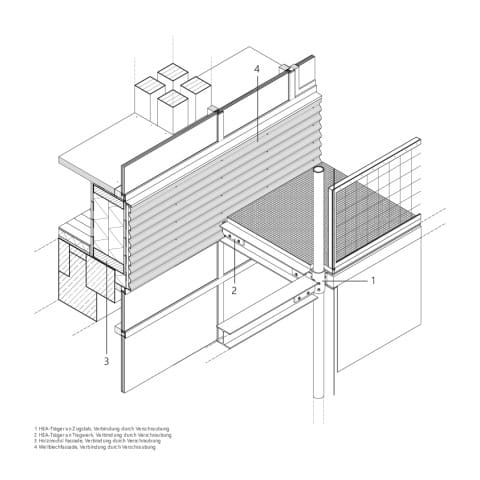

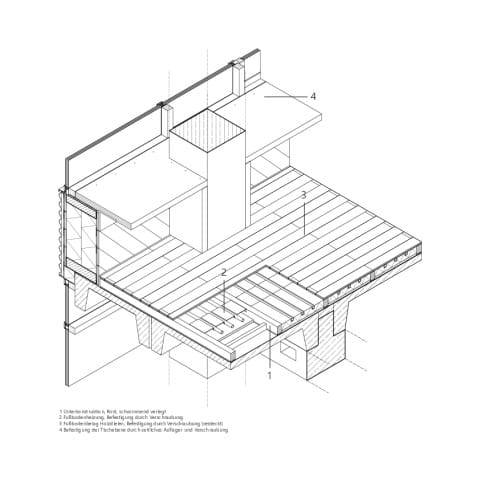

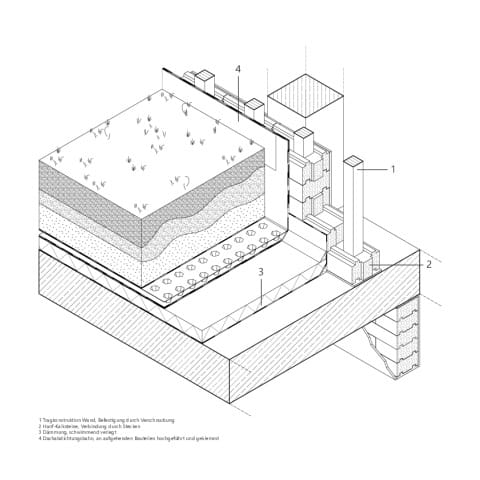

Die zweite These verfolgt das Ziel konstruktive Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche es ermöglichen, auch heute schon kreislaufgerecht und klimapositiv zu bauen. Um dieses Ziel zu erreichen und die Übertragbarkeit der Lösungen auf andere Projekte zu erleichtern, wurden in erster Linie Ansätze gewählt, die der heutigen Planungsmethodik möglichst nahe sind. Wiederverwendete Bauteile bringen die Herausforderung mit sich, dass sie bereits fixe Maße haben und sich die Planung daran anpassen muss. Aus diesem Grund werden möglichst viele Teile wiederverwendet, welche in eine neue Form gebracht werden können, sich so dem Entwurf also anpassen oder solche, die über genormte Maße verfügen und in großer Anzahl vorliegen, wie zum Beispiel Stahlträger und Industriegitterroste. Neue Bauteile werden möglichst ressourcenschonend und aus kreislaufgerechtem Material

hergestellt und demontierbar gefügt. Der entstehende CO₂-Fußabdruck wird in einem letzten Schritt durch klimapositive Maßnahmen aufgefangen und wenn möglich sogar überkompensiert. Dadurch ist es systematisch betrachtet sogar möglich mehr CO₂ zu absorbieren, als beim Bau ausgestoßen wird.

Die Europäische Kommission erkannte ebenfalls das Potential des Bauwesens und die Dringlichkeit der Umsetzung nachhaltiger Strategien. Im Jahr 2021 wurde aus diesem Grund die digitale Initiative ‚Das Neue Europäische Bauhaus‘ ins Leben gerufen.

In diesem Kontext stellt die folgende Arbeit zwei Thesen auf:

- Die große Umsetzungslücke im Bereich des nachhaltigen Bauschaffens kann nur durch einen strukturellen und kulturellen Wandel geschlossen werden. Die Voraussetzung hierfür ist Wissen und ein grundlegendes Bewusstsein über die Dringlichkeit und Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens.

- Auch unter den heutigen Umständen ist es bereits möglich kreislaufgerecht und klimapositiv zu bauen.

Das Ziel dieser Bauaufgabe ist das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie Zentren des ‚Neuen Europäischen Bauhauses‘ als gebaute Vertreter für Nachhaltigkeit das Bewusstsein in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stärken und somit maßgeblich an einer schnelleren Umsetzung des nachhaltigen Bauens beteiligt sein können. Dabei ist es von Bedeutung den Bestand zu integrieren und sowohl Ressourcenverbrauch als auch Emissionserzeugung der neu entstehenden Konstellation kritisch zu hinterfragen. Das Gebäude soll die Werte und Inhalte eines kreislaufgerechten, umweltschonenden und klimapositiven Bauschaffens repräsentieren und die Menschen einladen, sich im Inneren des Gebäudes zu informieren und zu diskutieren. Der Bezug und die Transparenz zu Lehre und Forschung sind hierfür äußerst wichtig. So sollen vorhandene Barrieren überwunden und allen Alters- und Gesellschaftsgruppen das Thema nähergebracht werden. Das wichtige Feld des nachhaltigen Bauens soll durch das Gebäude in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken.

Auf Basis der ersten These verfolgt die Arbeit ein zweiteiliges Konzept, um auf diese Weise Bewusstsein und Wissen für Nachhaltigkeit und insbesondere für nachhaltiges Bauen zu fördern. Der erste Teil bezieht sich auf die wissenschaftliche Ausarbeitung als Grundlage für den Entwurf. Diese ist als Arbeitspapier angelegt. Sie beschreibt in vier Inhaltskapiteln die Kausalitätskette von der Funktionsweise unseres Klimasystems bis zum nachhaltigen Bauschaffen. Die Kapitel heißen: Das ist, Das wird, Das muss, Das Bauen. Im letzten Kapitel werden dem Leser hilfreiche Planungswerkzeuge und ein prägnanter Umsetzungskatalog an die Hand gegeben. Der Umsetzungskatalog beinhaltet zwei Teile. Der erste Teil untergliedert sich in zehn direkte Umsetzungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Planung. Die Punkte lauten wie folgt: Flächensuffizienz, Modulare Planung, Trennung von Konstruktionsschichten, Materialsuffizienz, Kreislaufgerechte Konstruktion, CO₂-Fußabdruck minimieren, Kreislaufgerechte Materialien einsetzen, Einbeziehung der Natur, Schlanke Gebäudetechnik und Nutzen erneuerbarer Energien.

Der zweite Teil beschreibt zehn Punkte für eine nachhaltige Zukunft des Bauwesens. Dieser ist besonders für eine folgende Diskussion im Rahmen des Forums gedacht.

Der zweite Teil der ersten These wird durch den Entwurf umgesetzt. Dieser beinhaltet einen gebauten Vertreter des Neuen Europäischen Bauhauses. Solche Zentren können, nach der Idee des Entwurfs, in ganz Europa errichtet werden. Durch die visuelle Präsenz und die Verknüpfung von Forschung, Lehre und Gesellschaft wird der Austausch gefördert und das Bewusstsein gestärkt. In Kombination mit einem Forum und dem erstellten Arbeitspapier kann das erlangte Wissen diskutiert und weiterentwickelt werden. Das Ziel ist neben der Bewusstseinsbildung also eine Entwicklung von Handlungsstrategien unter Einbezug aller Akteure.

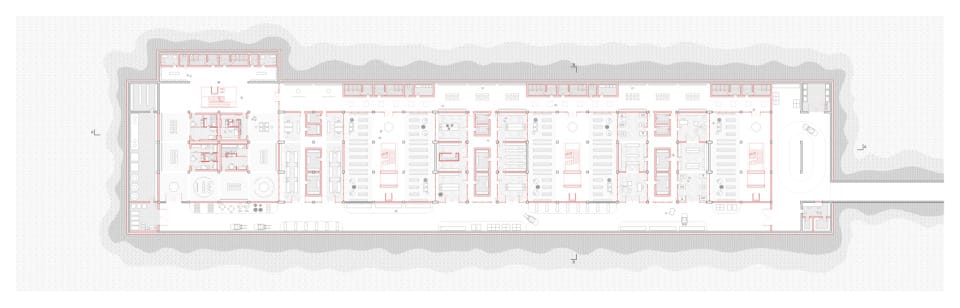

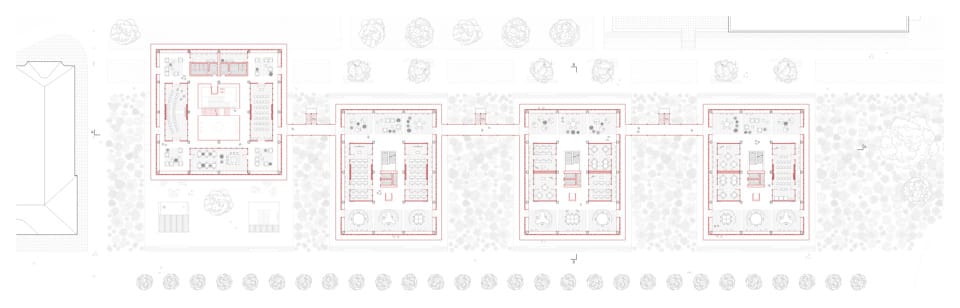

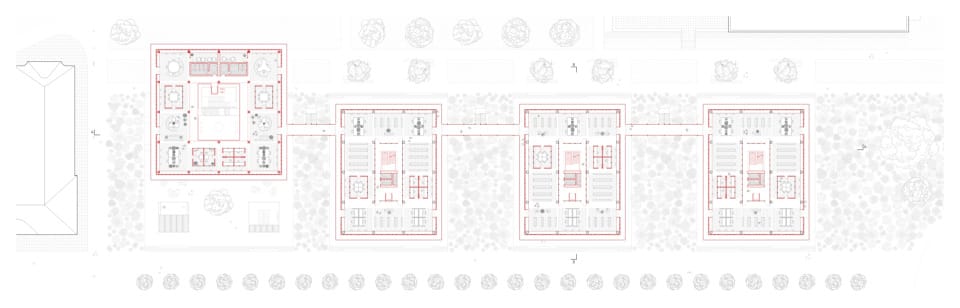

Als Grundlage für die beispielhafte Umsetzung eines solchen Vertreters der Nachhaltigkeit dient ein leerstehender, schadstoffbelasteter Gebäudebestand aus dem Jahr 1964 in Karlsruhe.

Die Nutzung durch das Neue Europäische Bauhaus haucht den bestehenden Pavillons mit möglichst geringem Aufwand neues Leben ein und stärkt zudem den ortsbezogenen Dialog zwischen Alt und Neu, eingebettet in den Austausch von Geschichte und Gegenwart.

Die zweite These verfolgt das Ziel konstruktive Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche es ermöglichen, auch heute schon kreislaufgerecht und klimapositiv zu bauen. Um dieses Ziel zu erreichen und die Übertragbarkeit der Lösungen auf andere Projekte zu erleichtern, wurden in erster Linie Ansätze gewählt, die der heutigen Planungsmethodik möglichst nahe sind. Wiederverwendete Bauteile bringen die Herausforderung mit sich, dass sie bereits fixe Maße haben und sich die Planung daran anpassen muss. Aus diesem Grund werden möglichst viele Teile wiederverwendet, welche in eine neue Form gebracht werden können, sich so dem Entwurf also anpassen oder solche, die über genormte Maße verfügen und in großer Anzahl vorliegen, wie zum Beispiel Stahlträger und Industriegitterroste. Neue Bauteile werden möglichst ressourcenschonend und aus kreislaufgerechtem Material

hergestellt und demontierbar gefügt. Der entstehende CO₂-Fußabdruck wird in einem letzten Schritt durch klimapositive Maßnahmen aufgefangen und wenn möglich sogar überkompensiert. Dadurch ist es systematisch betrachtet sogar möglich mehr CO₂ zu absorbieren, als beim Bau ausgestoßen wird.