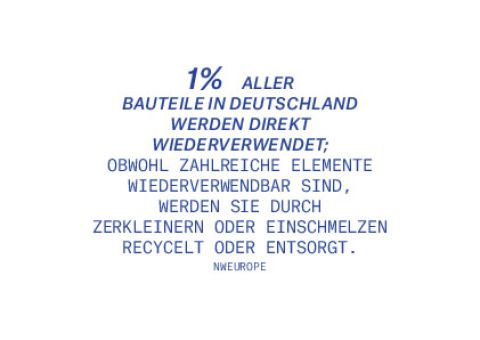

Vor dem Hintergrund aktueller globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcen-knappheit sollte jeder Abriss hinterfragt werden. Laut der Baukulturstiftung ist ein häufiger Grund dafür die Änderung von Nutzungsanforderungen. Jedoch welche Alternativen gibt es zum Abriss, wenn die gebaute Umwelt den heutigen Nutzungsansprüchen nicht mehr gerecht wird?

Adaptive reuse beschreibt den Prozess der Wiederverwendung eines bestehenden Gebäudes für einen anderen Zweck als den, für den es ursprünglich gebaut oder entworfen wurde. Dabei stellt die Umwidmung der Nutzung und das Erhalten der Bausubstanz eine Alternative zum Abriss und Ersatzneubau dar.

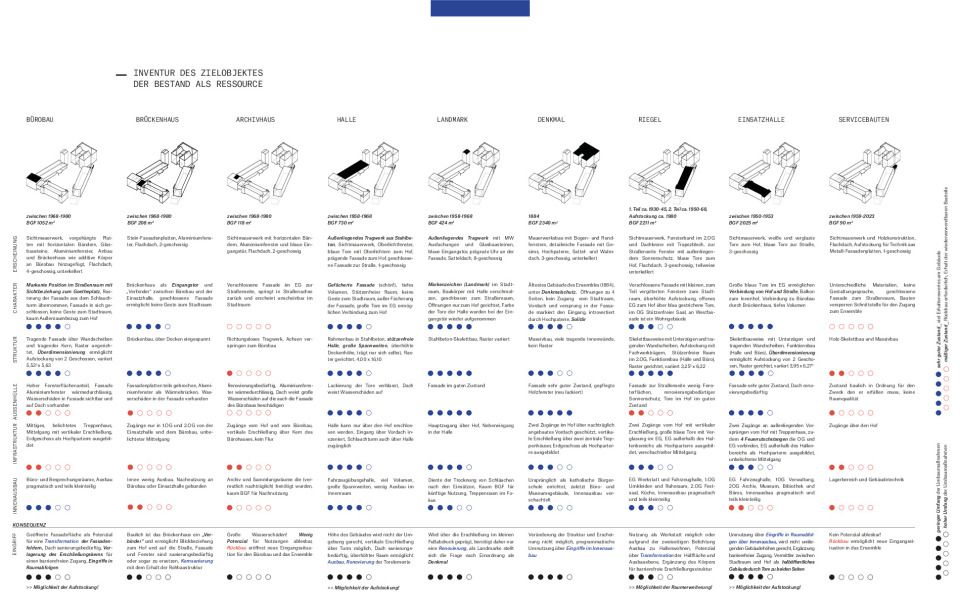

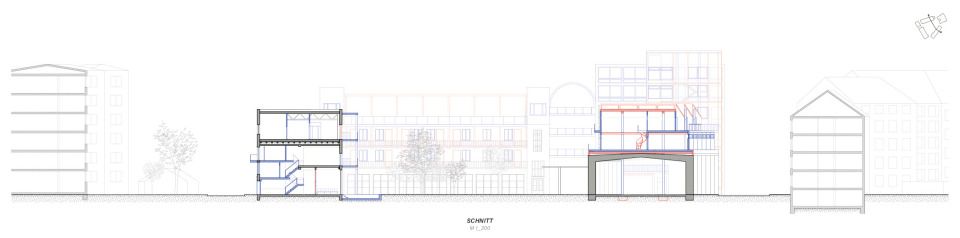

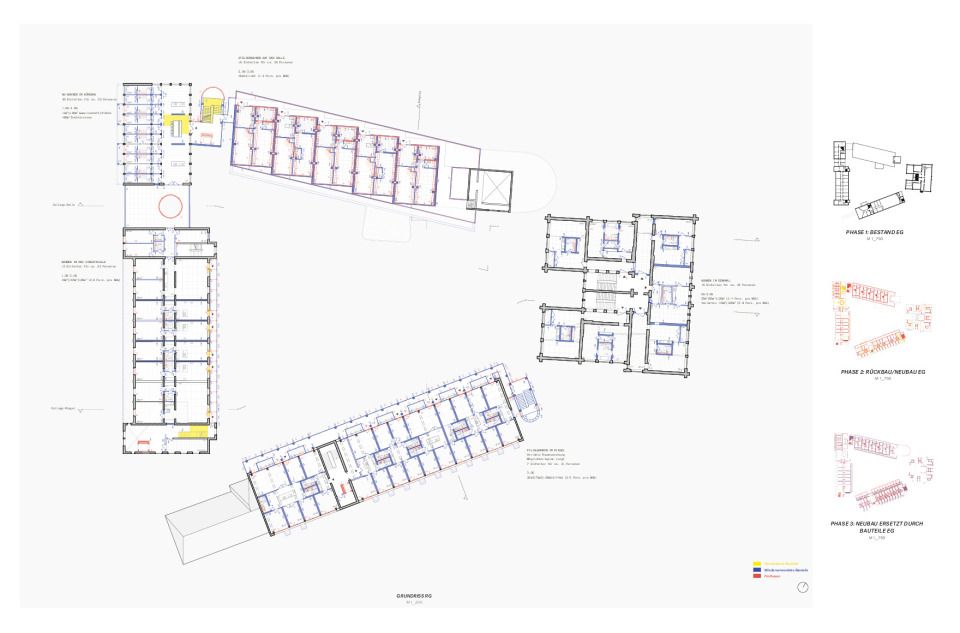

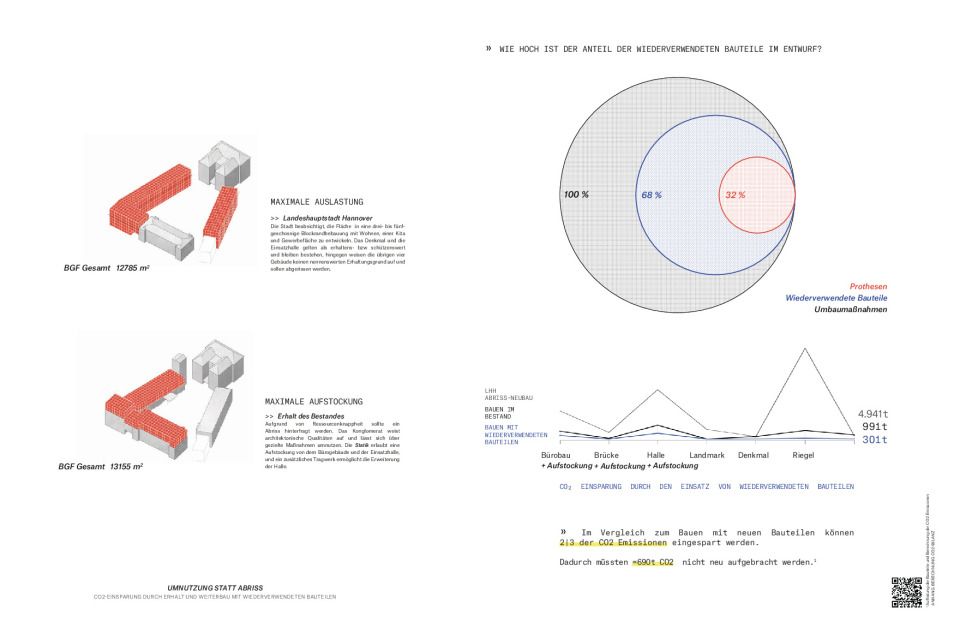

In unserem Case betrifft dies das Ensemble der ehemaligen Feuerwache in der Calenberger Neustadt, das in Wohnraum umgewandelt werden soll. Die Stadt Hannover plant eine drei- bis fünfgeschossige Blockrandbebauung, wobei lediglich zwei der Bestandsgebäude als schützenswert gelten. Die restlichen vier sollen abgerissen werden, da sie laut der Stadt keinen nennenswerten Erhaltungsgrund aufweisen. Eine Bewertung des Konglomerats zeigt jedoch, dass die Gebäude architektonische Qualitäten besitzen und sich durch Aufstockung und Erweiterung an die neuen Nutzungs-anforderungen anpassen lassen.

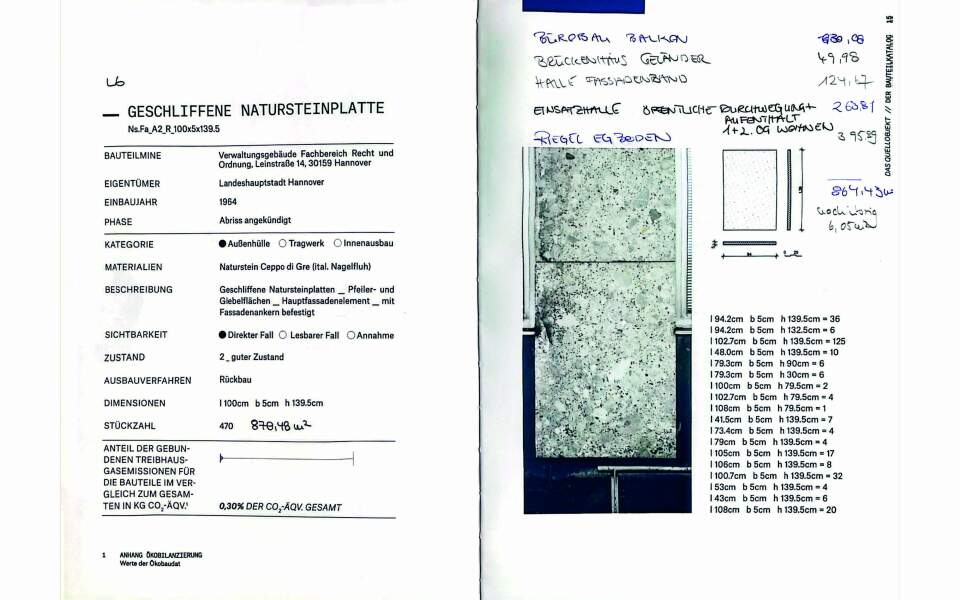

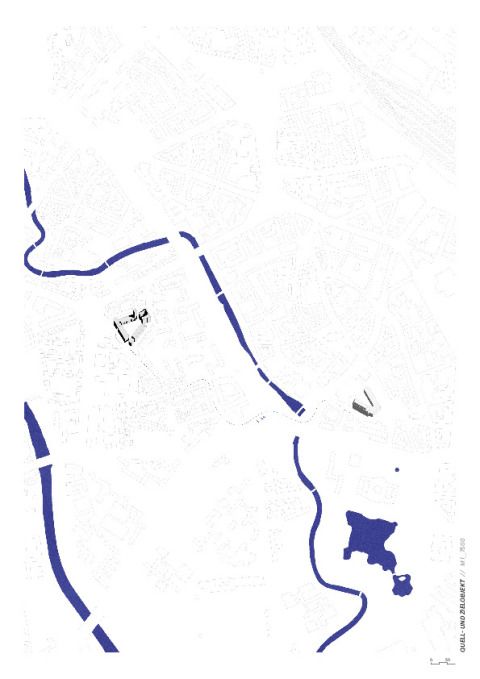

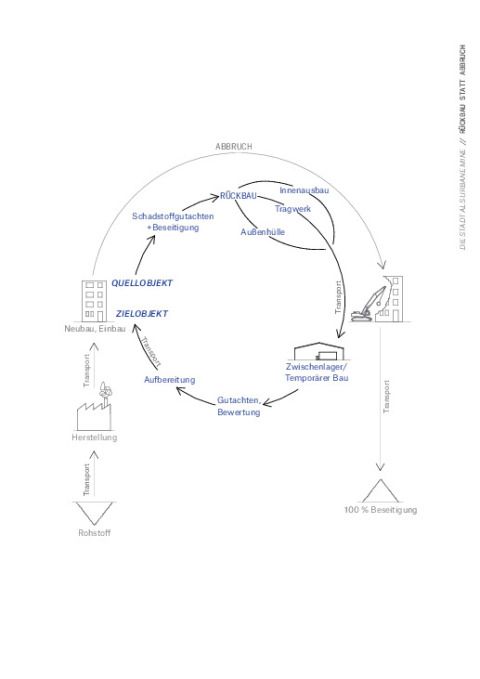

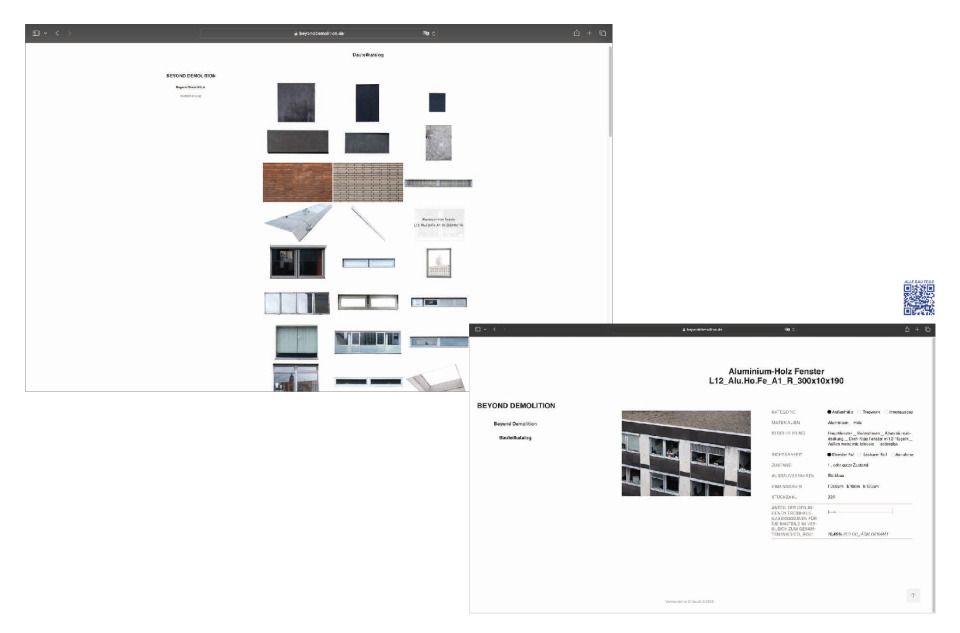

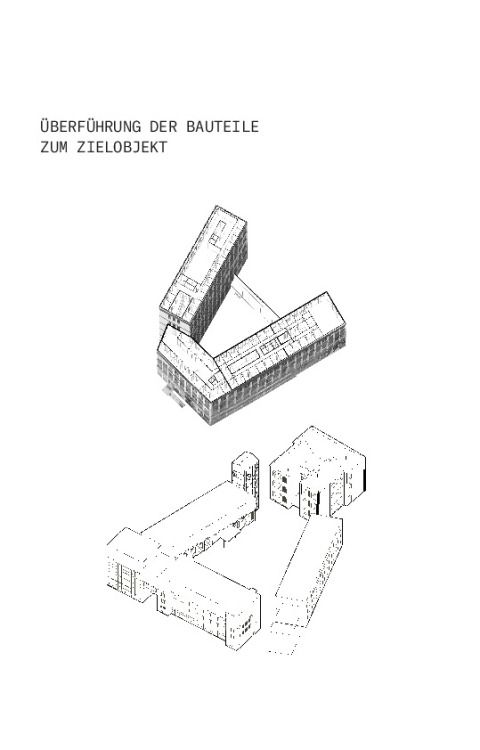

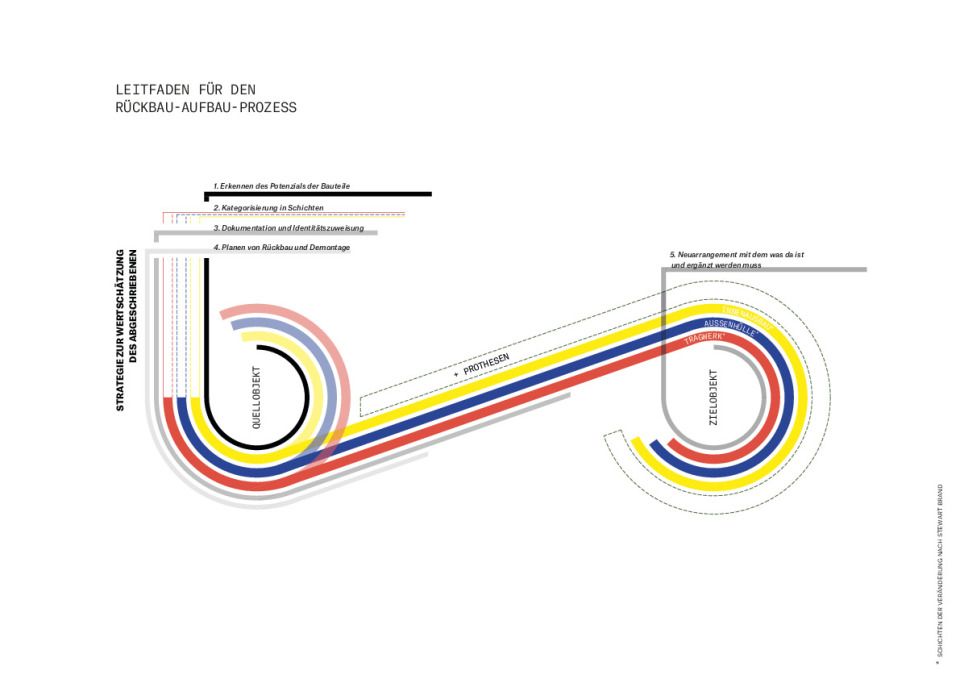

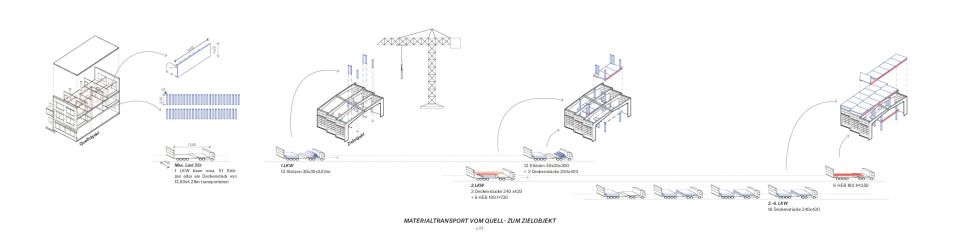

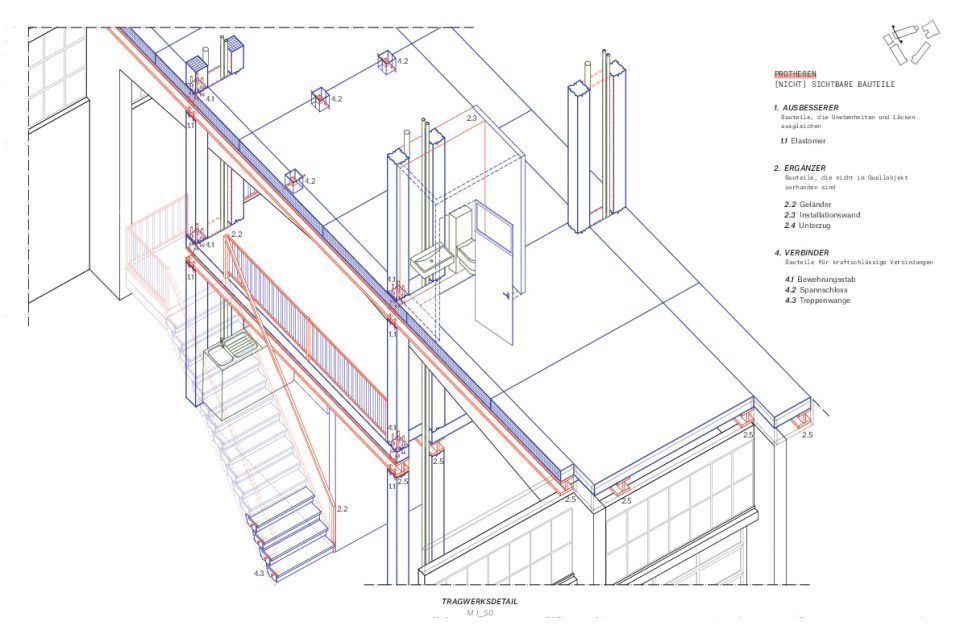

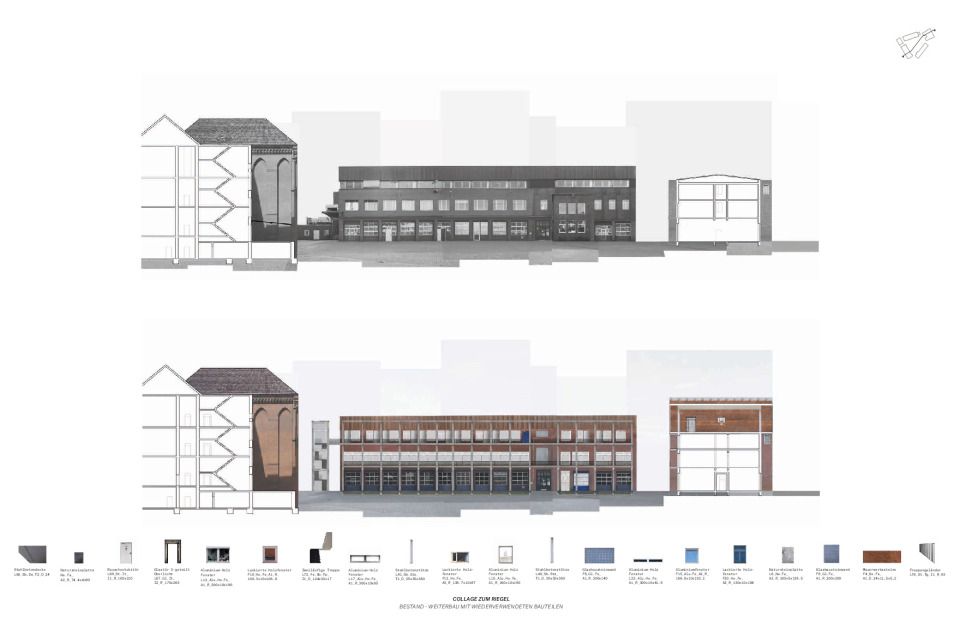

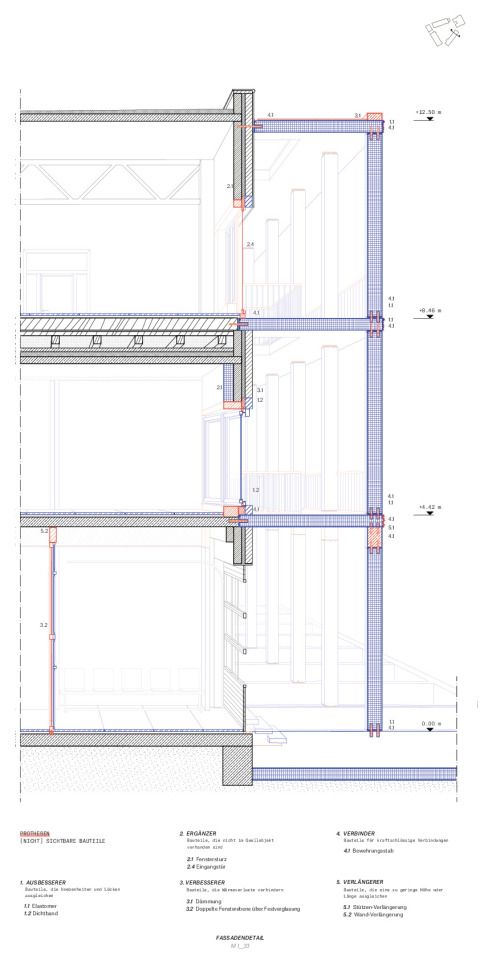

Für einen Weiterbau bedienen wir uns aus einem Bauteillager, einem Gebäude bei dem der Abriss angekündigt ist. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zielobjekt und auch im Besitz der Stadt. Die Bauteile wurden mit unserer „Strategie zur Wertschätzung des Abgeschriebenen“ kategorisiert und im Zusammenspiel mit neuen Bauteilen kombiniert.

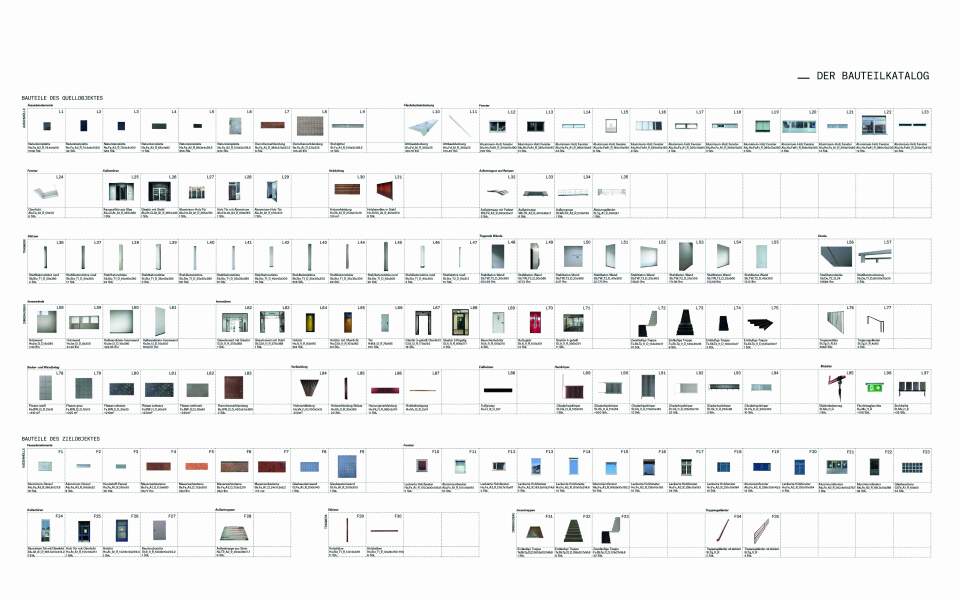

Für die Umsetzung unserer Strategie haben wir eine Bauweise genauer untersucht, die aktuell am häufigsten in Hannover abgerissen wird - den Stahlbetonskelettbau. Dieser ließ sich mithilfe einer von uns erstellten Matrix in einzelne Elemente einteilen und anhand von unterschiedlichen Kategorien im Bezug auf die Wiederverwendbarkeit bewerten. Mittels eines Prototyps in Stahlbetonskelettbauweise, dem Quellobjekt, einem Bürobau der 60er Jahre, analysierten wir das vorhandene Potenzial der Bauteile.

>> Diese Bewertung und Sortierung ergab eine Wiederverwendungsquote von ca. 85%. Dies ergaben ≈ 7.800 m2 Nutzungsfläche und 5.076 Bauteile die dem Entwurf des Zielobjekts zur Verfügung stehen.

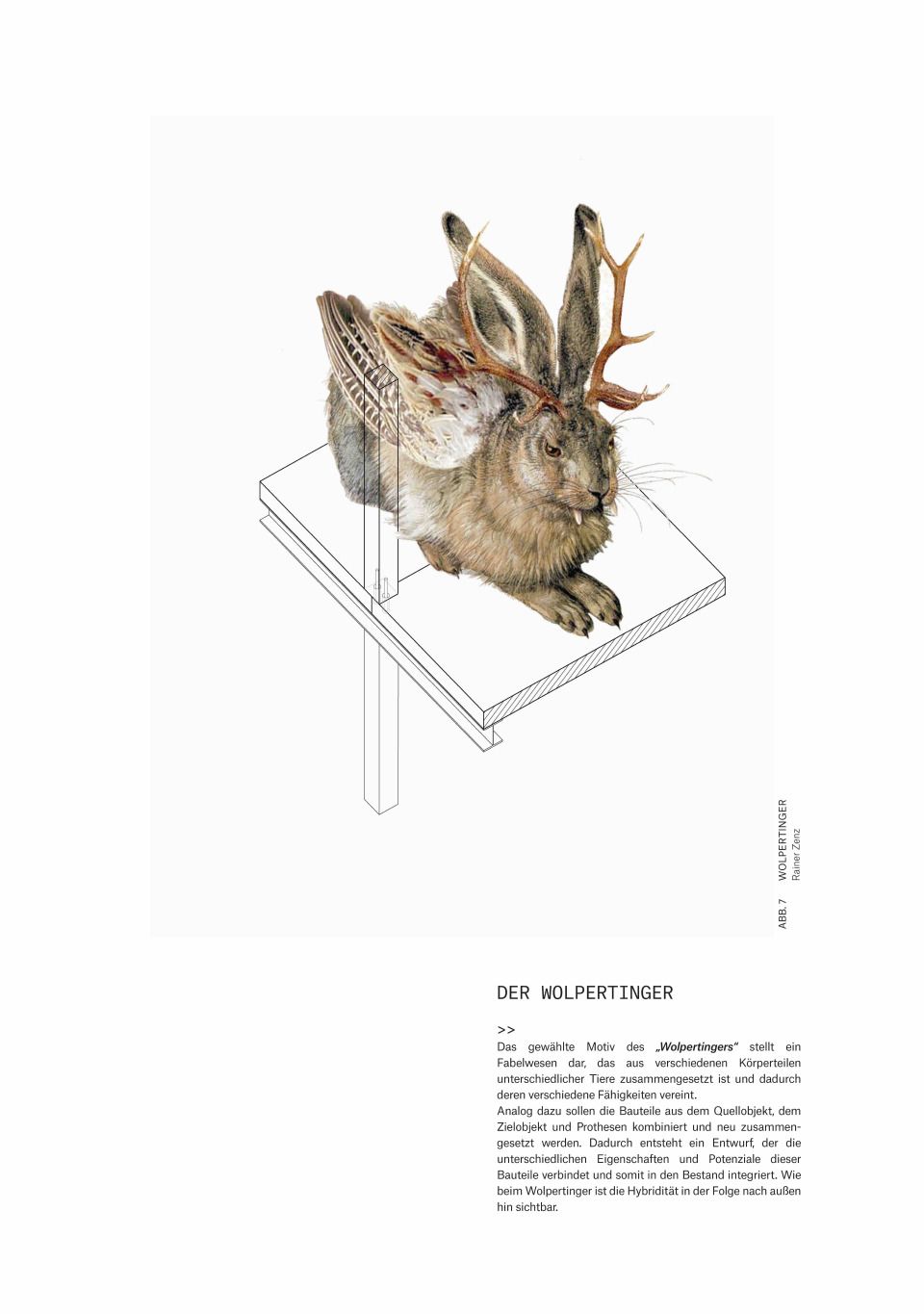

Eine zentrale Fragestellung unserer Arbeit lautet: Wie beeinflussen gebrauchte Bauteile mit ihren mit-gebrachten Eigenschaften unseren architektonischen Entwurf und dessen ästhetische Erscheinung? Die gestalterische Antwort darauf findet sich im Motiv des Wolpertingers – eine Kombination verschiedener Elemente, die ein eigenständiges Ganzes ergeben.

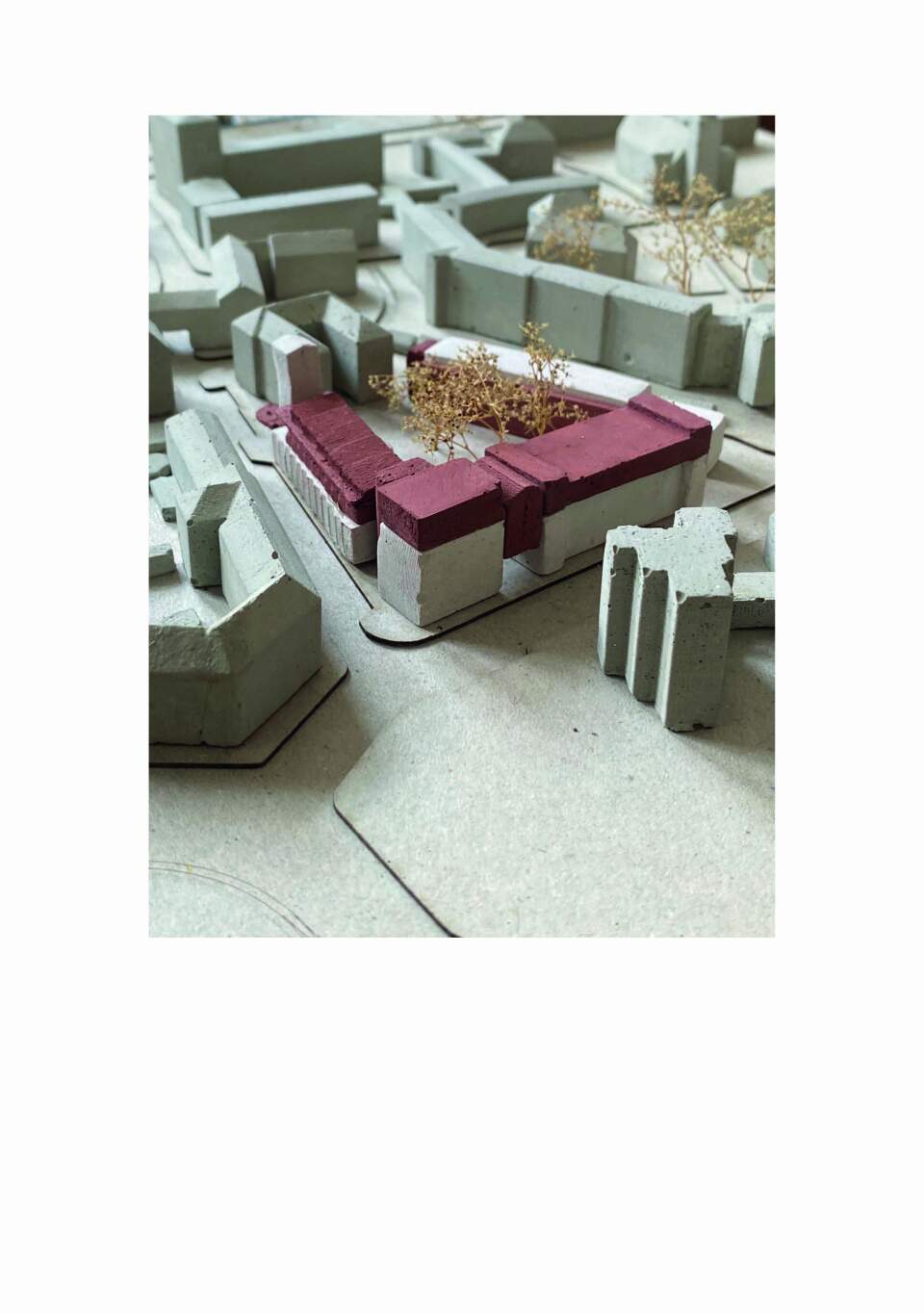

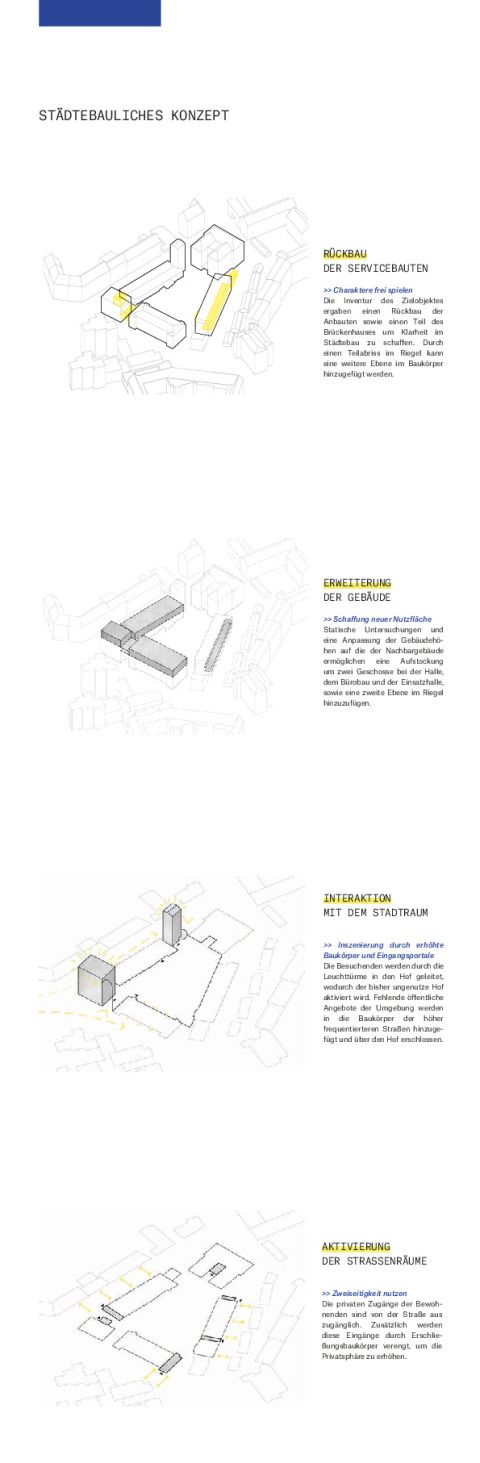

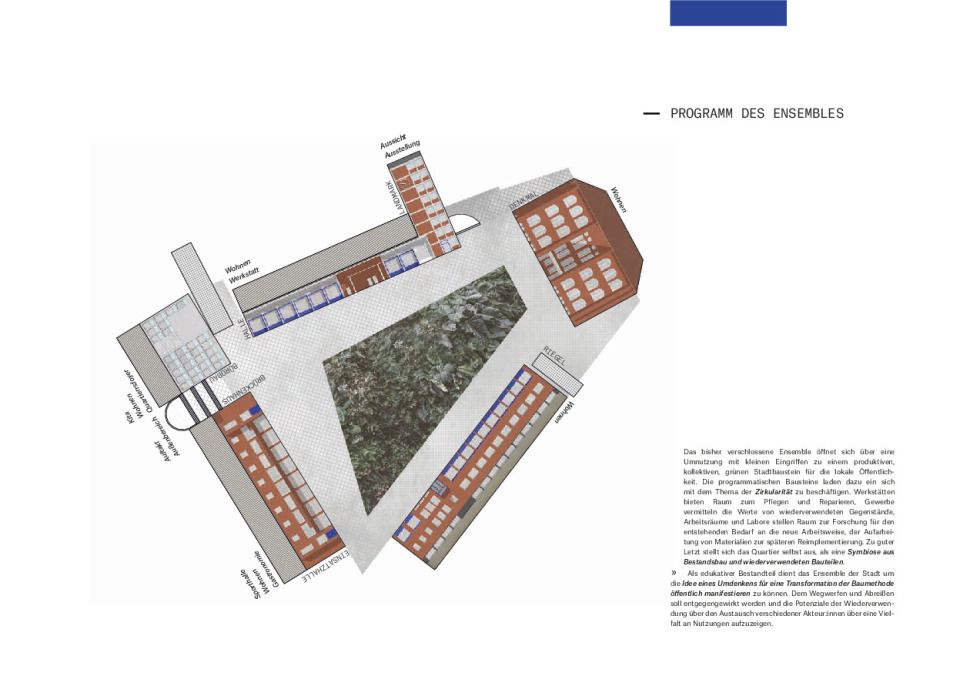

Das Ergebnis ist ein städtebaulicher Entwurf, der 68% der Bauteile wiederverwendet. Damit wird nicht nur die Lebensdauer der Bestandsgebäude verlängert, sondern auch die der implementierten Bauteile eines Abrissgebäudes. Das bisher verschlossene Ensemble öffnet sich über eine Umnutzung mit kleinen Eingriffen zu einem produktiven, kollektiven, grünen Stadtbaustein für die lokale Öffentlichkeit. Die programmatischen Bausteine laden dazu ein sich mit dem Thema der Zirkularität zu beschäftigen. Das Nutzungskonzept umfasst Werkstätten welche Raum zum Pflegen und Reparieren bieten, Gewerbe die Werte von wiederverwendeten Gegenständen vermitteln, Forschungsräume die der Aufarbeitung von Materialien zur späteren Reimplementierung dienen, sowie vielfältige Wohnformen. Im Innenhof entstehen Begegnungszonen zwischen den privaten und öffentlichen Bereichen, die soziale Interaktion und die urbane Gemeinschaft fördern.

Als edukativer Bestandteil dient das Ensemble der Stadt um die Idee eines Umdenkens für eine Transformation der Baumethode öffentlich manifestieren zu können. Es zeigt, dass Abriss nicht die einzige Option ist, sondern ein bewusster Umgang mit bestehenden Strukturen und Materialien neue städtebauliche Qualitäten und durch die Wiederverwendung von Bauteilen einen eigenen Charakter des Quartiers hervorbringen kann.

In diesem Kontext soll die Arbeit als Entwurfsstudie verstanden werden, die einen Lösungsansatz für ressourcenschonendes und emissionsarmes Bauen und den Umgang mit Gebäuden, deren Abriss bevorsteht aufzeigt.

Adaptive reuse beschreibt den Prozess der Wiederverwendung eines bestehenden Gebäudes für einen anderen Zweck als den, für den es ursprünglich gebaut oder entworfen wurde. Dabei stellt die Umwidmung der Nutzung und das Erhalten der Bausubstanz eine Alternative zum Abriss und Ersatzneubau dar.

In unserem Case betrifft dies das Ensemble der ehemaligen Feuerwache in der Calenberger Neustadt, das in Wohnraum umgewandelt werden soll. Die Stadt Hannover plant eine drei- bis fünfgeschossige Blockrandbebauung, wobei lediglich zwei der Bestandsgebäude als schützenswert gelten. Die restlichen vier sollen abgerissen werden, da sie laut der Stadt keinen nennenswerten Erhaltungsgrund aufweisen. Eine Bewertung des Konglomerats zeigt jedoch, dass die Gebäude architektonische Qualitäten besitzen und sich durch Aufstockung und Erweiterung an die neuen Nutzungs-anforderungen anpassen lassen.

Für einen Weiterbau bedienen wir uns aus einem Bauteillager, einem Gebäude bei dem der Abriss angekündigt ist. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zielobjekt und auch im Besitz der Stadt. Die Bauteile wurden mit unserer „Strategie zur Wertschätzung des Abgeschriebenen“ kategorisiert und im Zusammenspiel mit neuen Bauteilen kombiniert.

Für die Umsetzung unserer Strategie haben wir eine Bauweise genauer untersucht, die aktuell am häufigsten in Hannover abgerissen wird - den Stahlbetonskelettbau. Dieser ließ sich mithilfe einer von uns erstellten Matrix in einzelne Elemente einteilen und anhand von unterschiedlichen Kategorien im Bezug auf die Wiederverwendbarkeit bewerten. Mittels eines Prototyps in Stahlbetonskelettbauweise, dem Quellobjekt, einem Bürobau der 60er Jahre, analysierten wir das vorhandene Potenzial der Bauteile.

>> Diese Bewertung und Sortierung ergab eine Wiederverwendungsquote von ca. 85%. Dies ergaben ≈ 7.800 m2 Nutzungsfläche und 5.076 Bauteile die dem Entwurf des Zielobjekts zur Verfügung stehen.

Eine zentrale Fragestellung unserer Arbeit lautet: Wie beeinflussen gebrauchte Bauteile mit ihren mit-gebrachten Eigenschaften unseren architektonischen Entwurf und dessen ästhetische Erscheinung? Die gestalterische Antwort darauf findet sich im Motiv des Wolpertingers – eine Kombination verschiedener Elemente, die ein eigenständiges Ganzes ergeben.

Das Ergebnis ist ein städtebaulicher Entwurf, der 68% der Bauteile wiederverwendet. Damit wird nicht nur die Lebensdauer der Bestandsgebäude verlängert, sondern auch die der implementierten Bauteile eines Abrissgebäudes. Das bisher verschlossene Ensemble öffnet sich über eine Umnutzung mit kleinen Eingriffen zu einem produktiven, kollektiven, grünen Stadtbaustein für die lokale Öffentlichkeit. Die programmatischen Bausteine laden dazu ein sich mit dem Thema der Zirkularität zu beschäftigen. Das Nutzungskonzept umfasst Werkstätten welche Raum zum Pflegen und Reparieren bieten, Gewerbe die Werte von wiederverwendeten Gegenständen vermitteln, Forschungsräume die der Aufarbeitung von Materialien zur späteren Reimplementierung dienen, sowie vielfältige Wohnformen. Im Innenhof entstehen Begegnungszonen zwischen den privaten und öffentlichen Bereichen, die soziale Interaktion und die urbane Gemeinschaft fördern.

Als edukativer Bestandteil dient das Ensemble der Stadt um die Idee eines Umdenkens für eine Transformation der Baumethode öffentlich manifestieren zu können. Es zeigt, dass Abriss nicht die einzige Option ist, sondern ein bewusster Umgang mit bestehenden Strukturen und Materialien neue städtebauliche Qualitäten und durch die Wiederverwendung von Bauteilen einen eigenen Charakter des Quartiers hervorbringen kann.

In diesem Kontext soll die Arbeit als Entwurfsstudie verstanden werden, die einen Lösungsansatz für ressourcenschonendes und emissionsarmes Bauen und den Umgang mit Gebäuden, deren Abriss bevorsteht aufzeigt.