Aufgabenstellung:

Die Stadt ist zunehmend zum Ort des Konsums geworden, während Produktion an den Rand oder ins Ausland verdrängt wurde. Damit verschwindet nicht nur das Handwerk aus dem Alltag, sondern auch die funktionale und soziale Vielfalt im Stadtraum. Der Begriff der „Kreuzberger Mischung“ – das Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten und Produktion – beschreibt ein städtisches Ideal, das heute durch steigende Mieten und Monofunktionalität gefährdet ist.

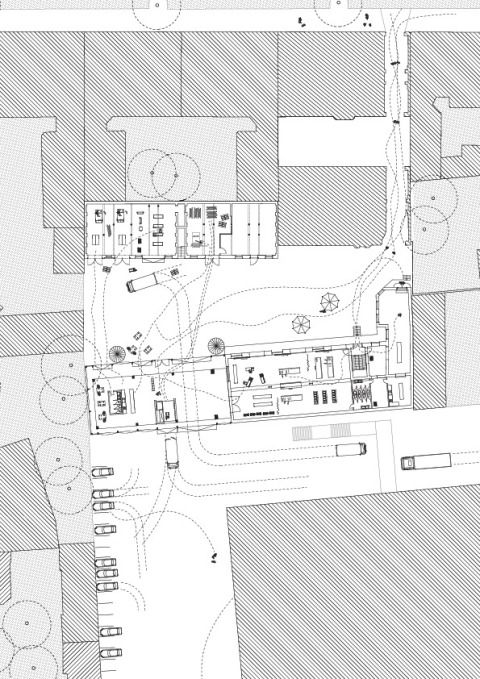

Im Zentrum unserer Untersuchung steht ein Hinterhof in der Lausitzer Straße 34 in Berlin-Kreuzberg – ein Ort, an dem historisch Wohnen, Gewerbe und Industrie koexistierten. Die erhaltenen Fabrikbauten mit rotem Ziegelmauerwerk, Gusseisenstützen und Tonnengewölben sind typische Vertreter der „Kreuzberger Mischung“. Heute stehen sie leer und sollen in hochpreisige Wohnräume umgewandelt werden.

Die Aufgabe besteht darin, eine zukunftsweisende Transformation dieses innerstädtischen Gewerbehofs zu entwerfen, die die gewachsene Struktur respektiert und gleichzeitig neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens ermöglicht.

Lösungsansatz:

Die Themen des Berliner Blocks sind mal eher ästhetischer, mal eher hygien- ischer Natur, mal wurden städtebauliche, mal soziale Aspekte diskutiert, immer aber wird die Anpassungs- und Wandlungs- fähigkeit dieses städtischen Elements bet- ont.

Die stets wandelnde Beziehung zwischen Arbeits- und Wohnbedingungen findet in der Vergangenheit und auch heute Aus- druck in der Berliner Blockstruktur und mündete in einer Stadtentwicklung der Abrisskultur und Homogenisierung.

Die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in einer Stadt der kurzen Wege gibt Anlass zu Überlegungen einer neuen “Berliner Mischung” von Wohnen und Ar- beiten in einem Kreuzberger Hinterhof.

Behutsame Nachverdichtung und Transformation

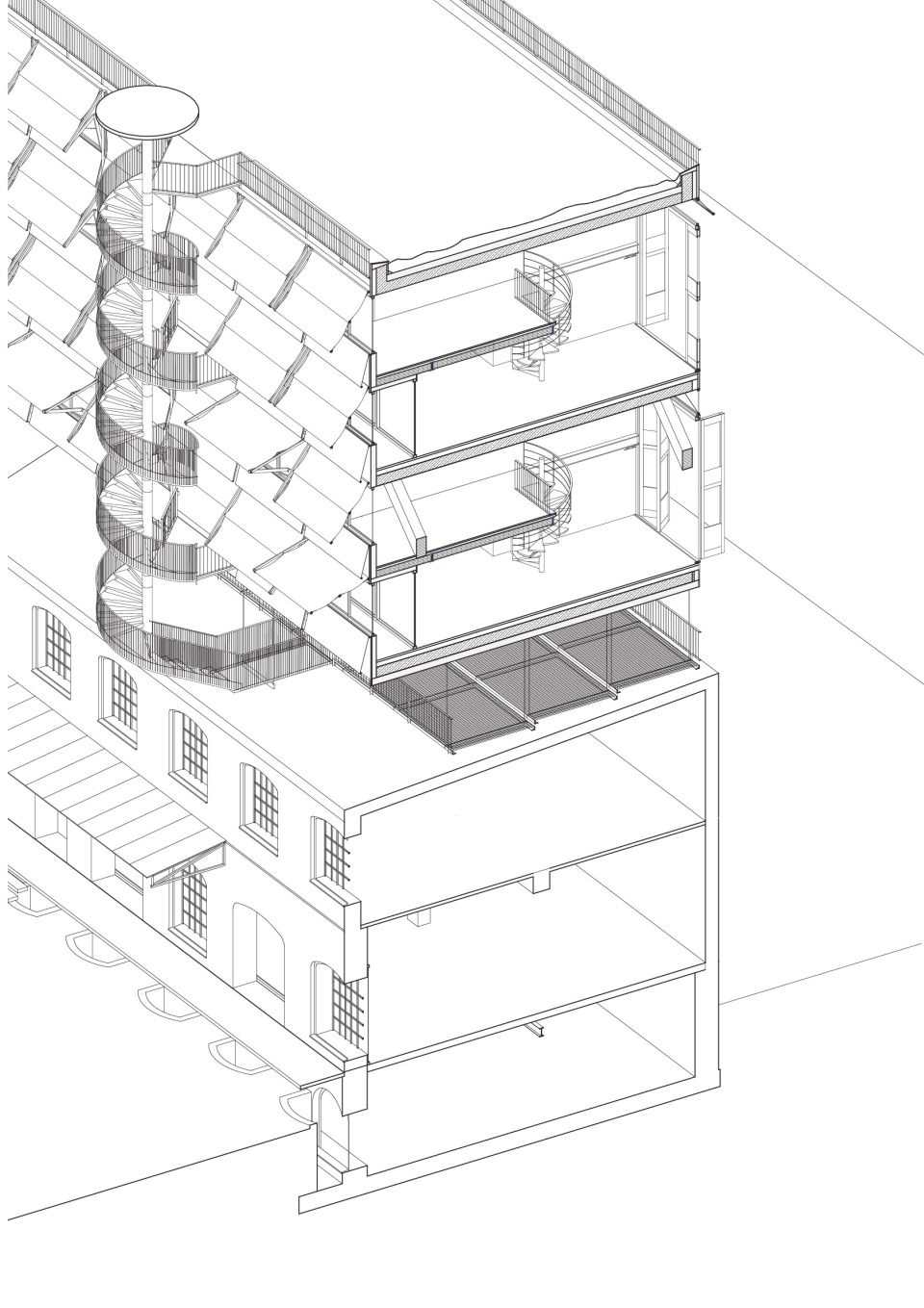

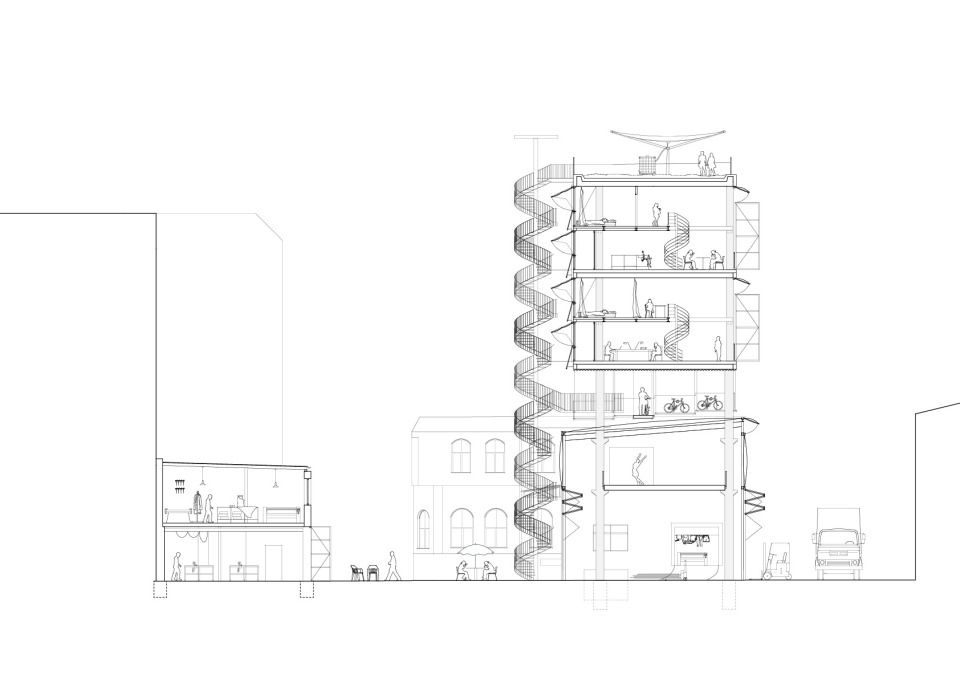

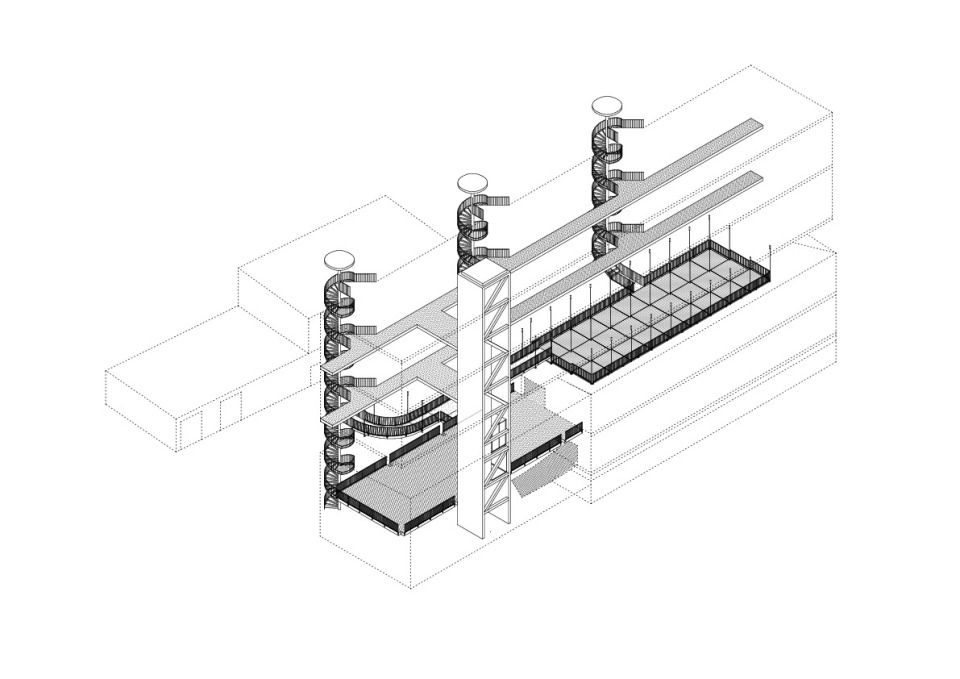

Die bestehenden Freiräume inner- halb des Blocks ermöglichen eine Nach- verdichtung ohne die Qualität der umlieg- enden Wohngebäude zu minimieren. Mit dem über dem Bestand aufgeständerten Neubau bleibt der Hinterhof großflächig unversiegelt und es wird maximaler Wohn- raum geschaffen. Das bestehende Fabrik- gebäude wird mit minimalen Eingriffen als großräumige Produktionsfläche aktiviert und dessen Kubatur als halböffentlicher Kaltraum erweitert.

Anpassbarer Inkubator für Produktion und Wohnen

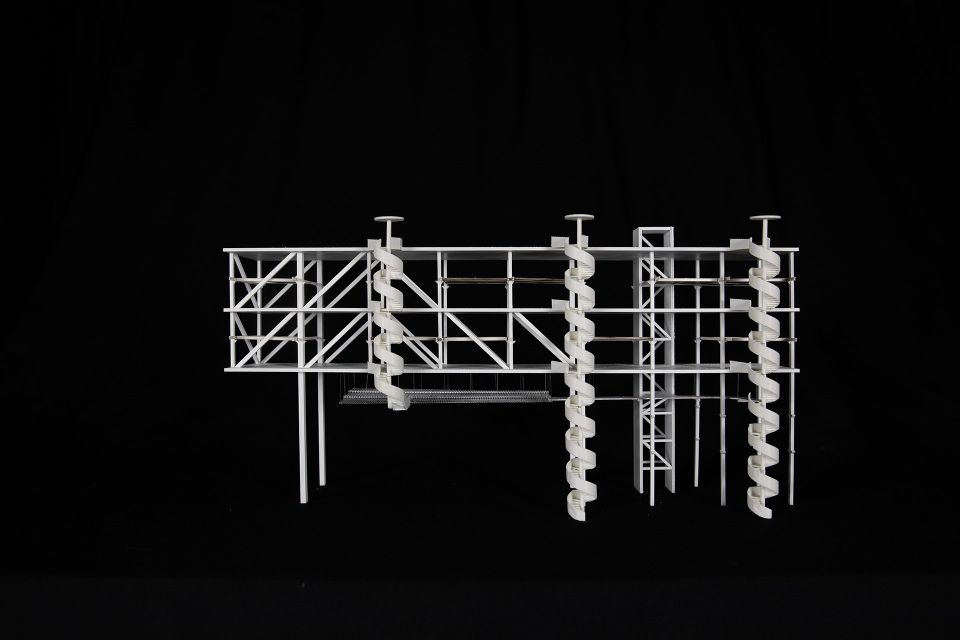

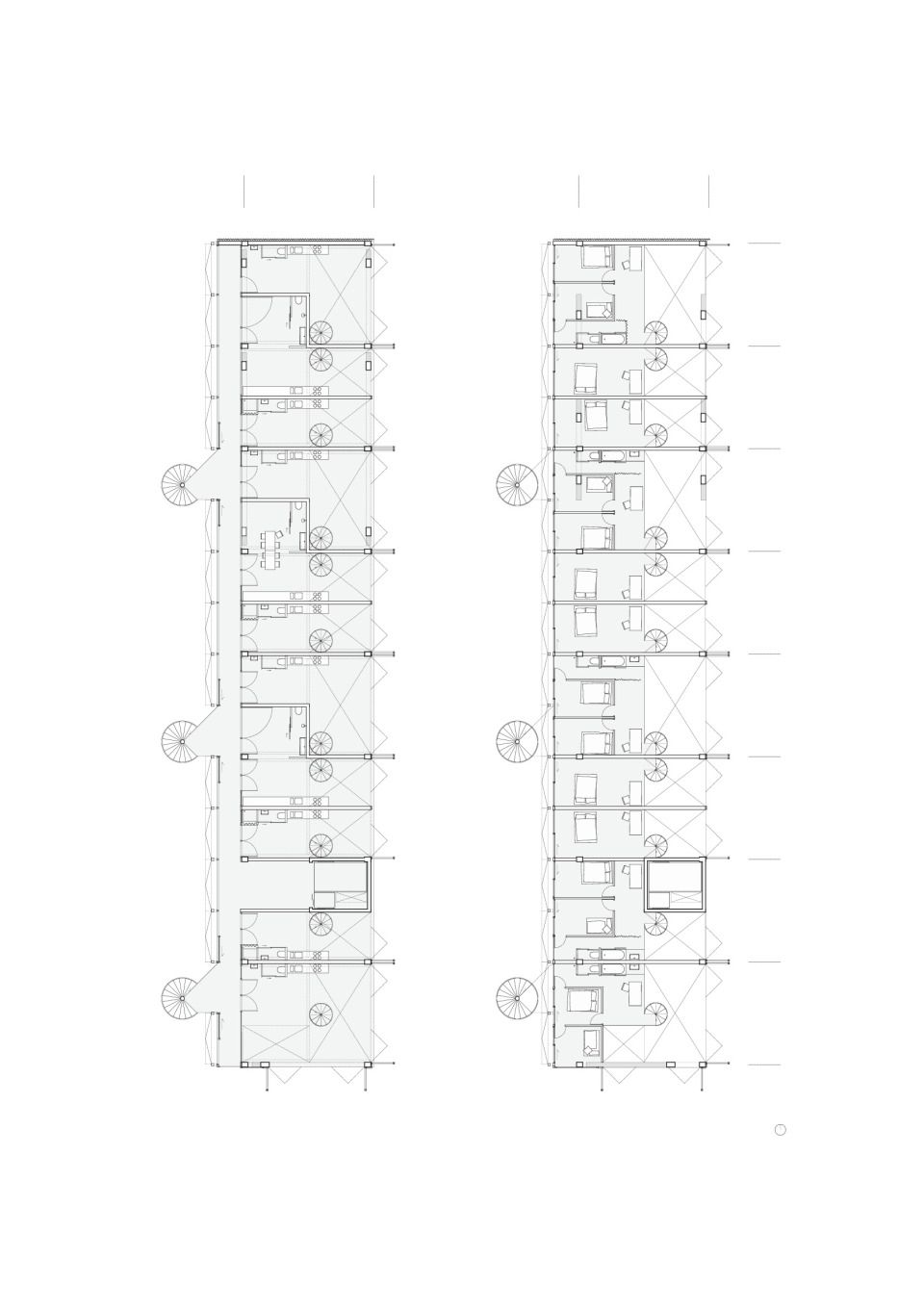

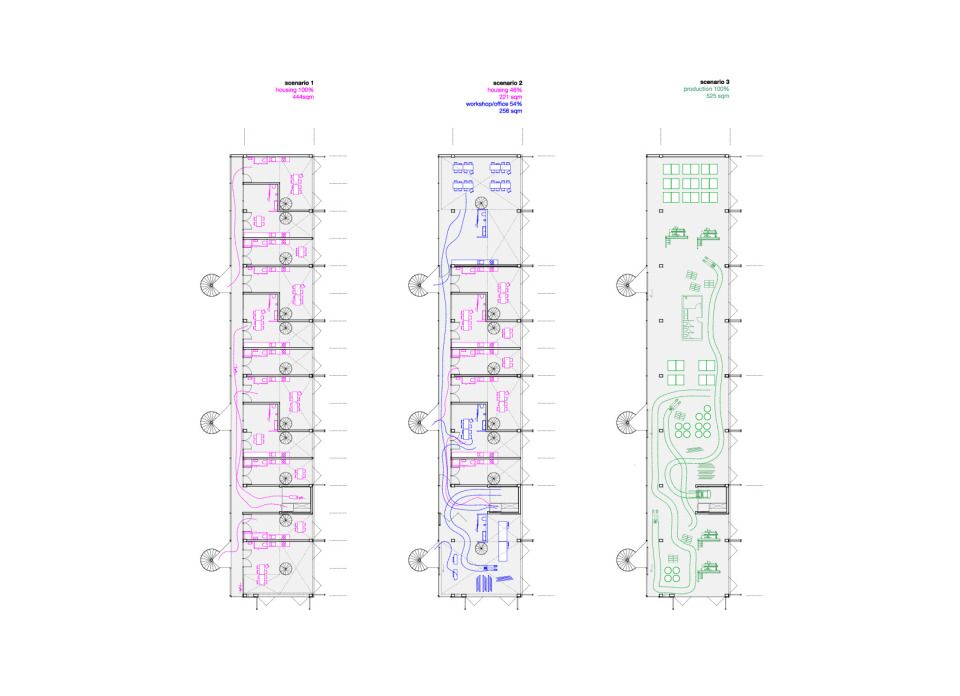

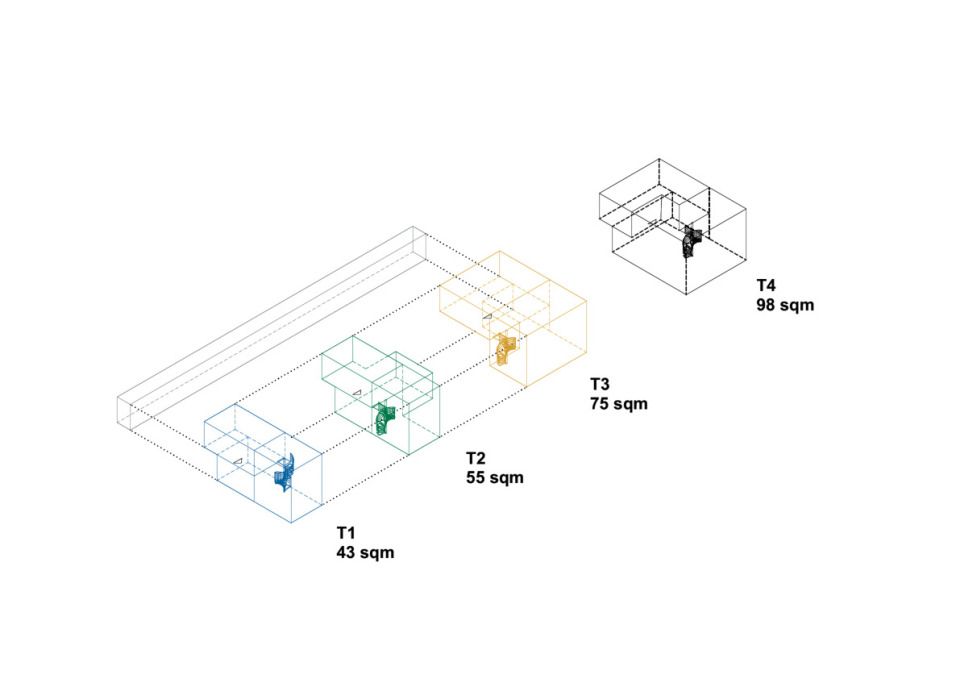

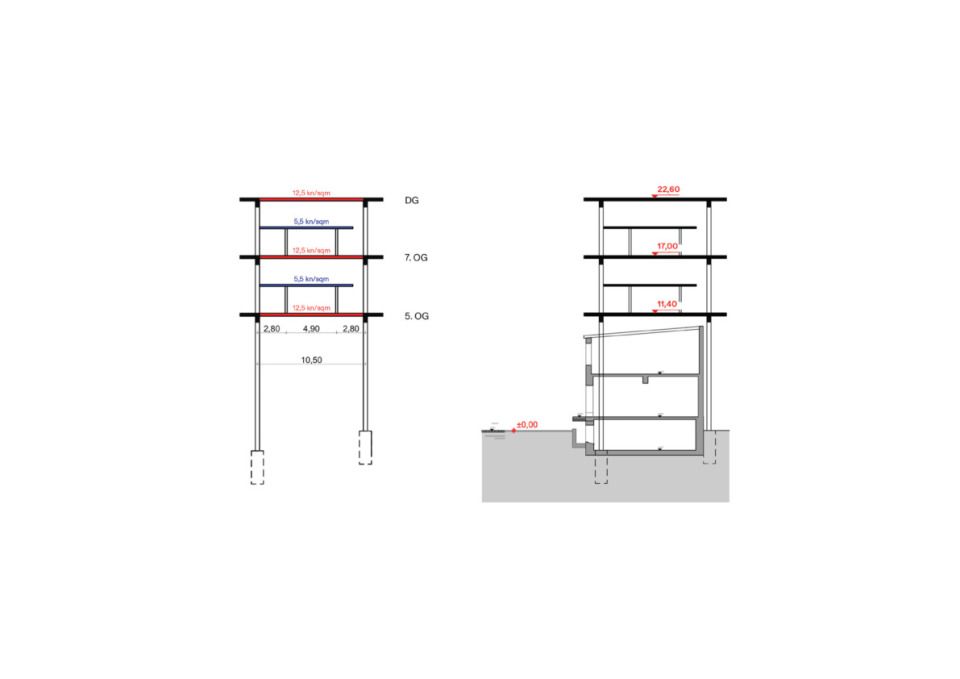

Die Primärstruktur ist zweigeschos- sig und kann auf jeder zweiten Ebene höhere Lasten abtragen. Die Erschließung erfolgt außenliegend über einen Last- enfahrstuhl und Laubengängen. Sowohl Wohnräume als auch eine gemischte Nutzung für kleinere und größere Pro-

duktionen können stattfinden, in dem die Sekundärstruktur entfernt wird. Somit kann Wohnraum geschaffen werden, mit der Möglichkeit, schrittweise Veränderungen vorzunehmen, sofern sich die Nachfrage nach Produktionsräumen steigt.

Die Stadt ist zunehmend zum Ort des Konsums geworden, während Produktion an den Rand oder ins Ausland verdrängt wurde. Damit verschwindet nicht nur das Handwerk aus dem Alltag, sondern auch die funktionale und soziale Vielfalt im Stadtraum. Der Begriff der „Kreuzberger Mischung“ – das Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten und Produktion – beschreibt ein städtisches Ideal, das heute durch steigende Mieten und Monofunktionalität gefährdet ist.

Im Zentrum unserer Untersuchung steht ein Hinterhof in der Lausitzer Straße 34 in Berlin-Kreuzberg – ein Ort, an dem historisch Wohnen, Gewerbe und Industrie koexistierten. Die erhaltenen Fabrikbauten mit rotem Ziegelmauerwerk, Gusseisenstützen und Tonnengewölben sind typische Vertreter der „Kreuzberger Mischung“. Heute stehen sie leer und sollen in hochpreisige Wohnräume umgewandelt werden.

Die Aufgabe besteht darin, eine zukunftsweisende Transformation dieses innerstädtischen Gewerbehofs zu entwerfen, die die gewachsene Struktur respektiert und gleichzeitig neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens ermöglicht.

Lösungsansatz:

Die Themen des Berliner Blocks sind mal eher ästhetischer, mal eher hygien- ischer Natur, mal wurden städtebauliche, mal soziale Aspekte diskutiert, immer aber wird die Anpassungs- und Wandlungs- fähigkeit dieses städtischen Elements bet- ont.

Die stets wandelnde Beziehung zwischen Arbeits- und Wohnbedingungen findet in der Vergangenheit und auch heute Aus- druck in der Berliner Blockstruktur und mündete in einer Stadtentwicklung der Abrisskultur und Homogenisierung.

Die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in einer Stadt der kurzen Wege gibt Anlass zu Überlegungen einer neuen “Berliner Mischung” von Wohnen und Ar- beiten in einem Kreuzberger Hinterhof.

Behutsame Nachverdichtung und Transformation

Die bestehenden Freiräume inner- halb des Blocks ermöglichen eine Nach- verdichtung ohne die Qualität der umlieg- enden Wohngebäude zu minimieren. Mit dem über dem Bestand aufgeständerten Neubau bleibt der Hinterhof großflächig unversiegelt und es wird maximaler Wohn- raum geschaffen. Das bestehende Fabrik- gebäude wird mit minimalen Eingriffen als großräumige Produktionsfläche aktiviert und dessen Kubatur als halböffentlicher Kaltraum erweitert.

Anpassbarer Inkubator für Produktion und Wohnen

Die Primärstruktur ist zweigeschos- sig und kann auf jeder zweiten Ebene höhere Lasten abtragen. Die Erschließung erfolgt außenliegend über einen Last- enfahrstuhl und Laubengängen. Sowohl Wohnräume als auch eine gemischte Nutzung für kleinere und größere Pro-

duktionen können stattfinden, in dem die Sekundärstruktur entfernt wird. Somit kann Wohnraum geschaffen werden, mit der Möglichkeit, schrittweise Veränderungen vorzunehmen, sofern sich die Nachfrage nach Produktionsräumen steigt.