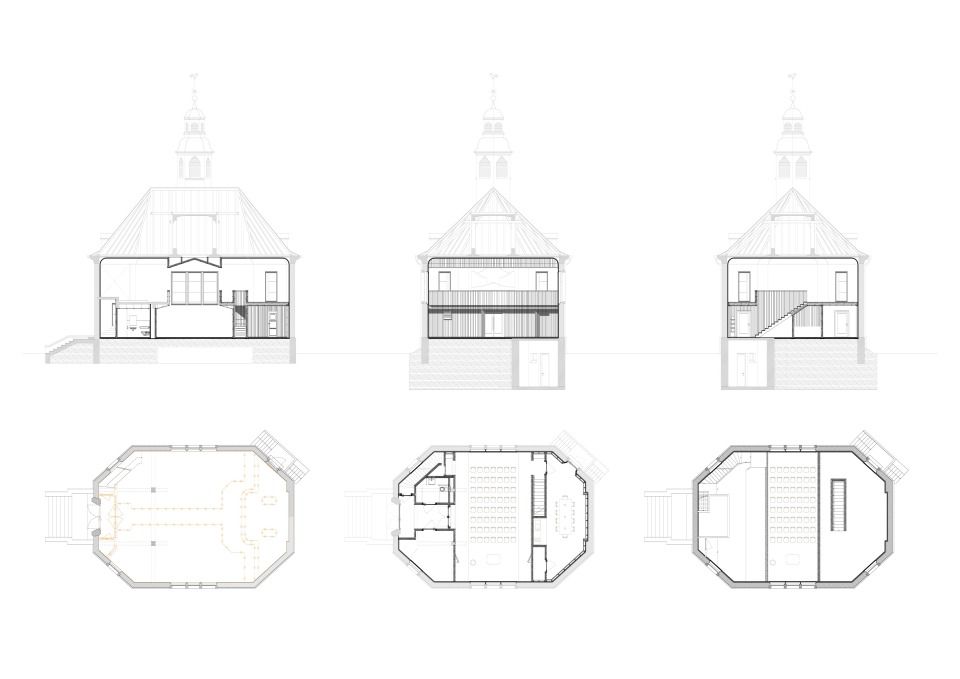

Integration des Gemeindehauses in das Kirchegebäude

Die protestantische Kirchengemeinde umfasst die beiden Homburger Stadtteile Bruchhof und Sanddorf. Zur

Kirchengemeinde gehören etwa 1100 Gemeindeglieder. Genau auf der Grenze zwischen beiden Stadtteilen

steht, idyllisch in einem kleinen Wäldchen, unsere Christuskirche.

Die Christuskirche wurde 1928 fertiggestellt. Architekt war Friedrich Larouette aus Frankenthal. Die Kirche

bietet etwa 270 Gemeindegliedern Platz. Die Orgel wurde von der Firma Walker, Ludwigsburg, im Jahre

1930 erbaut.Zur Kirche gehörte bis Ende des Jahres auch ein Gemeindehaus, das Wichernheim. Aufgrund

schwindender Einnahmen der Kirchengemeinde war dieses Haus, in die Zukunft schauend, nicht mehr zu

halten. Jährliche Unterhaltungskosten von ca. 8000,- € sind auf Dauer nicht mehr zu stemmen. Ein großes

Fragezeichen sind ebenfalls zu erwartende, nicht zu vermeidende Reparaturen. Das Presbyterium hat

folglich beschlossen, den Innenraum der Kirche multifunktional umbauen zu lassen.

„Es ist keine große Zeit des Kirchenbaus, in der wir leben.“ schreibt Wolfgang Pehnt im Leitartikel Kirche

Kunst 1/2 2013.

Dabei könnte es eine sein möchte wir erwidern, bei ca. 21.000 Kirchengebäuden die alleine auf evangelischer

Seite auf der Agenda stehen.

Einen Sakralbau zu entwerfen und zu realisieren, war immer schon eine der größten Herausforderungen für

Architekten. Über die reine Zweckerfüllung und formalästhetischen Ansprüche hinaus Räume zu schaffen, in

denen sich das Spirituelle entfalten kann, erfordert gestalterische Sicherheit und Einfühlungsvermögen in

liturgische und gesellschaftliche Zusammenhänge. Der Kirchenbau stellt also eine gestalterische und

konstruktive Aufgabe von zentraler Bedeutung und hohem Schwierigkeitsgrad dar. Für uns die junge

Generation von Architektinnen und Architekten liegt heute die Chance nicht mehr im Neubau von

Gotteshäusern sondern im Umgang mit dem Bestand - Sanieren, Umbauen, Hinzufügen oder Verkleinern.

Wenn Sakralbau dann wurde dieser in den letzten Jahren nur mit herausragenden Beispielen thematisiert.

Die kleine Dorfkirchengemeinde jedoch wird alleine gelassen und ist meist mit ihrer Gebäudesubstanz meist

überfordert. Der Unterschied zwischen gut gemacht und gut gemeint manifestiert sich nur allzu oft in der

Art und Weise wie mit den vorgefundenen architektonischen Räumen umgegangen wird. An Stelle einem

konzeptionellem Überbau bezüglich Material, Konstruktion, funktionaler Zusammenhänge und der daraus

sich ergebenden Ausstrahlung, Atmosphäre und Haptik zu folgen, greift man gerne auf die konfektionierten

Lösungsansätze der Industrie und Baumärkte zurück. Leider kann damit in den seltensten Fällen eine

befriedigende Antwort auf die individuellen Fragen der jeweiligen Gemeinden gegeben werden. Aufgrund

angespannter Kassen schlägt jedoch auch in diesen Bereichen wichtiger gesellschafts- und kulturpolitischer

Relevanz nur allzu gerne die Discountermentalität durch. Wer also auf eine Kirche zugeht, kann mehr als nur

ein Gebäude sehen und die Form, die Konstruktion, das Material, der Standort erzählen mehr als nur eine

Geschichte.

Es lässt sich somit die Frage stellen welche Geschichten können die Kirchensanierungen und Umbauten

unserer Zeit den nachfolgenden Generationen erzählen?