Court of the Living Earth

Ein Prototyp für eine neue architektonische Sprache

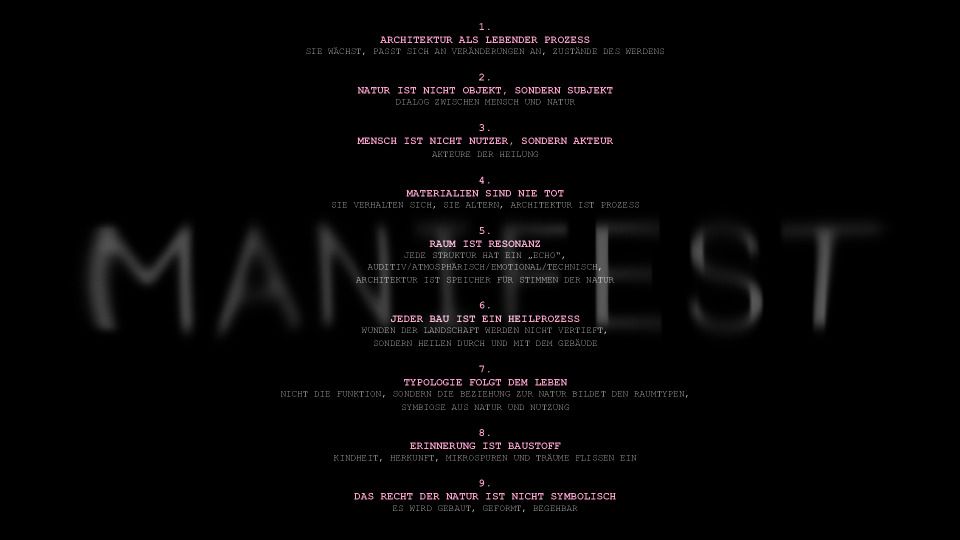

In einer Zeit, in der die Trennung zwischen Mensch und Natur tiefe ökologische und soziale Spuren hinterlässt, genügt es nicht mehr, dass Architektur „nachhaltig“ ist. Sie muss sich aktiv in natürliche Kreisläufe einfügen – nicht als dominierende Struktur, sondern als Partnerin des Lebendigen.

Wie kann Architektur sprechen – nicht über, sondern für das Lebendige?

Nicht allein für den Menschen, sondern auch für die Natur selbst?

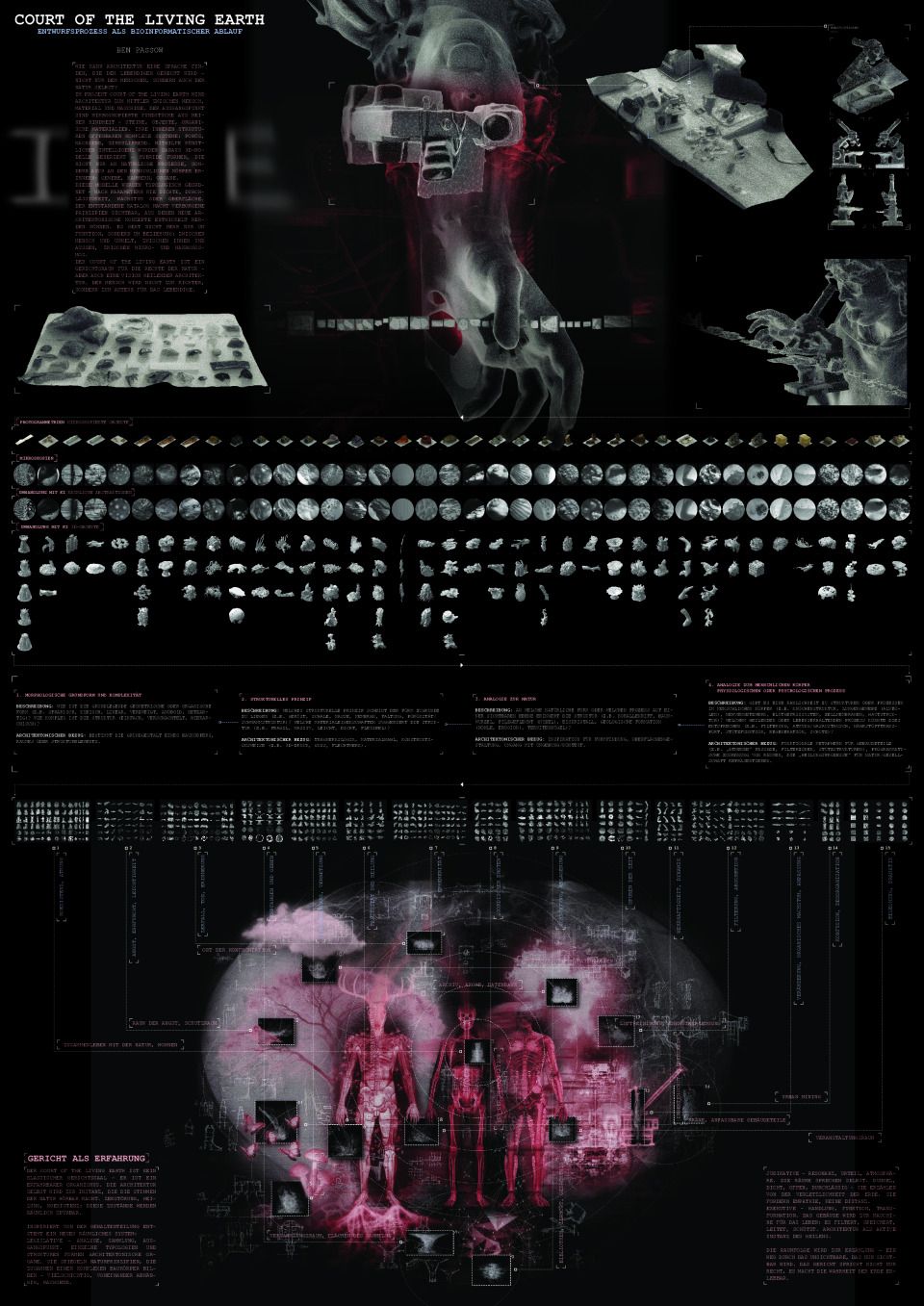

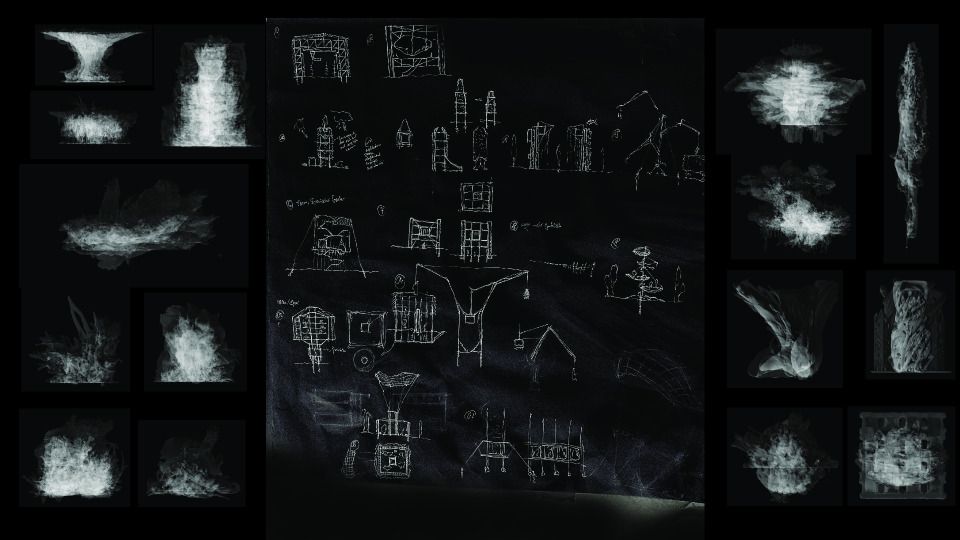

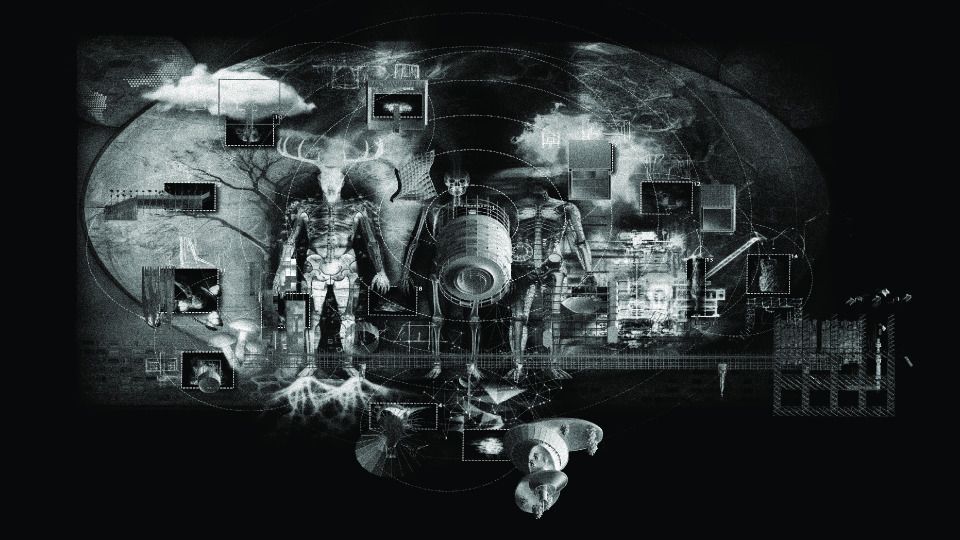

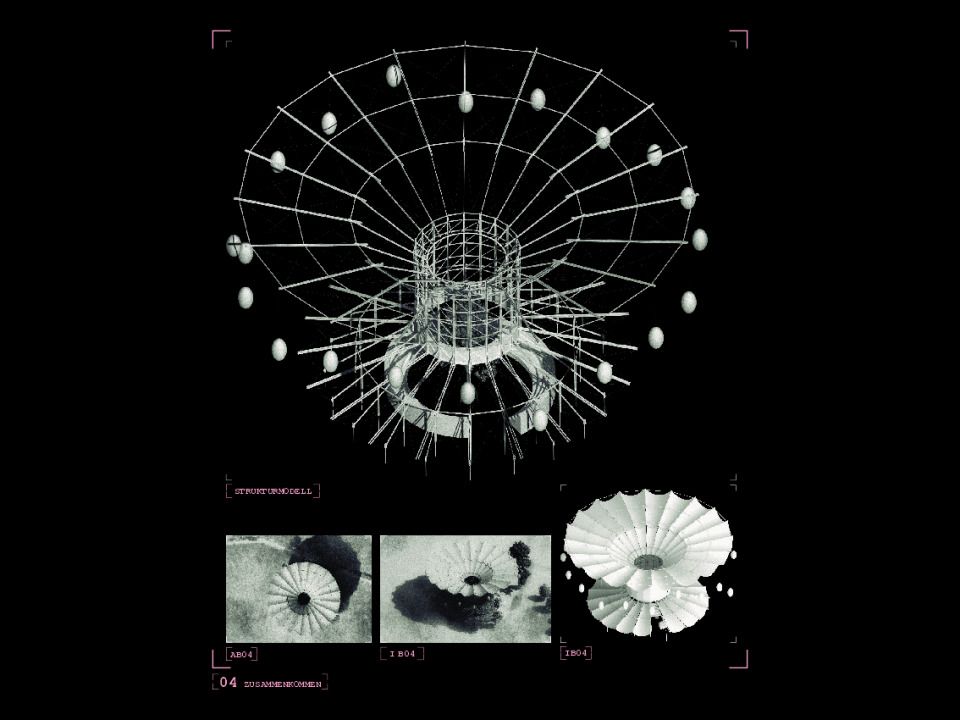

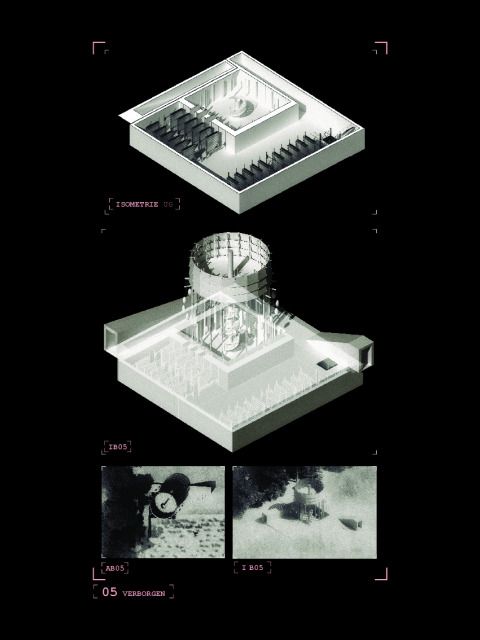

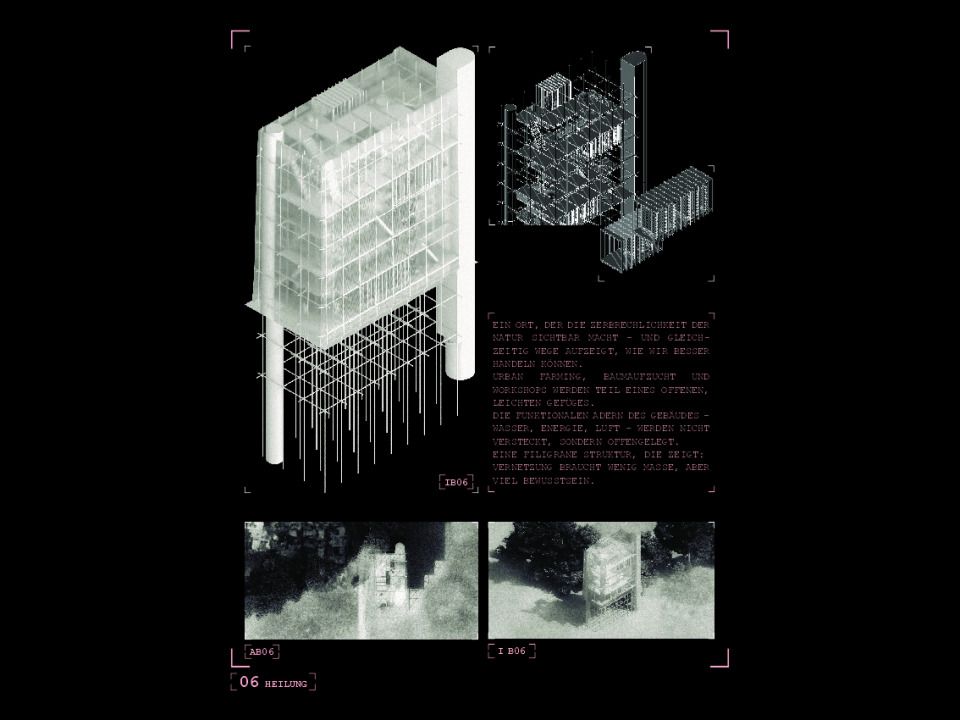

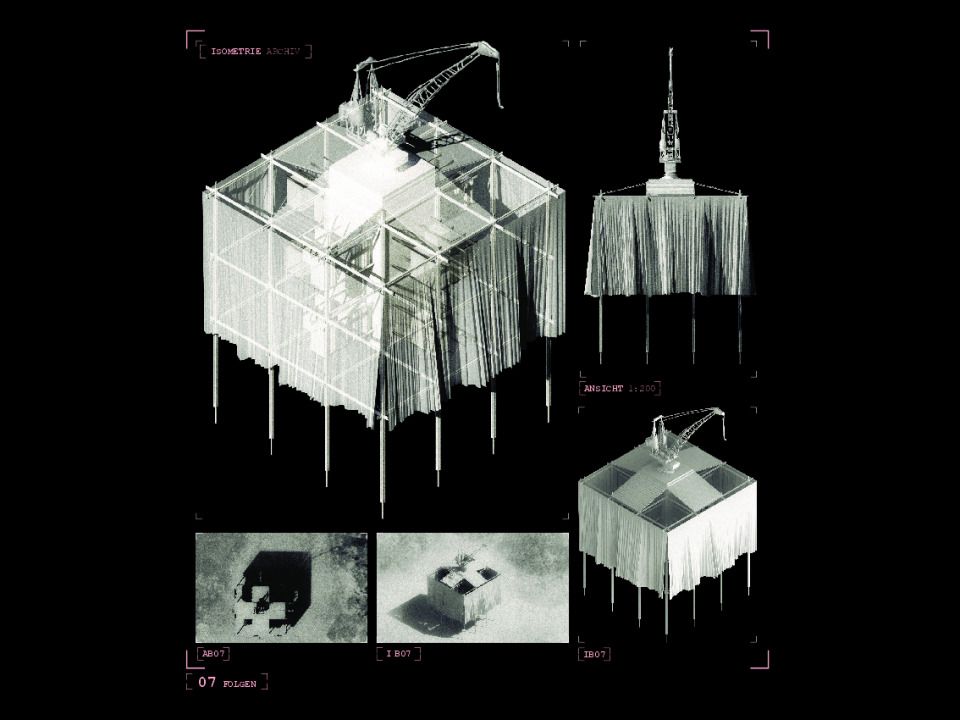

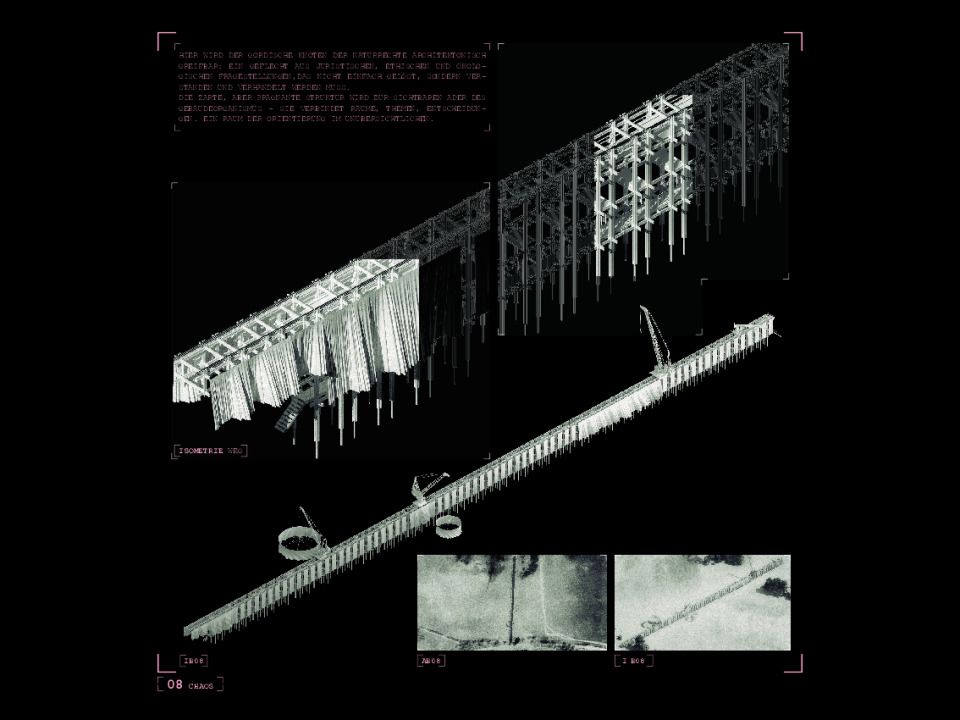

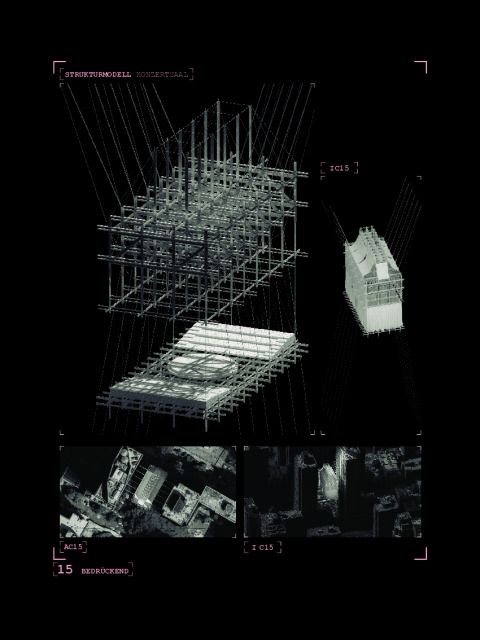

Court of the Living Earth ist ein architektonischer Prototyp – kein Gebäude im klassischen Sinn, sondern ein vielstimmiger Raumkörper, der die Stimmen der Natur hörbar, sichtbar, erfahrbar macht.

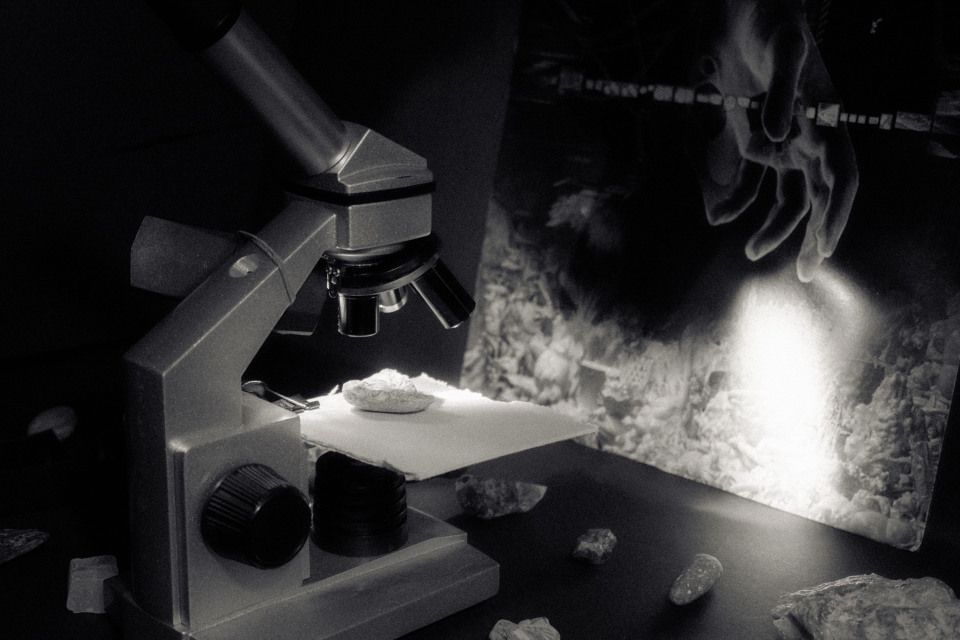

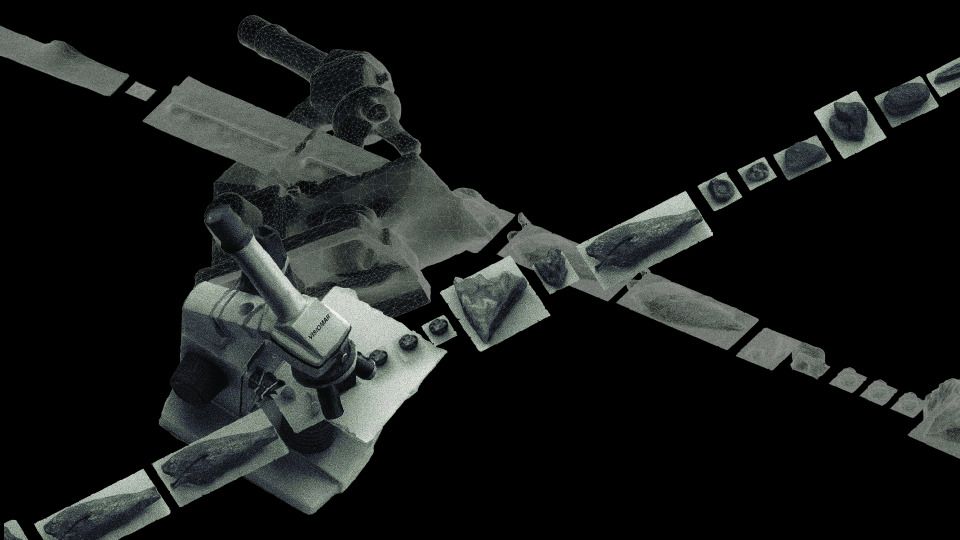

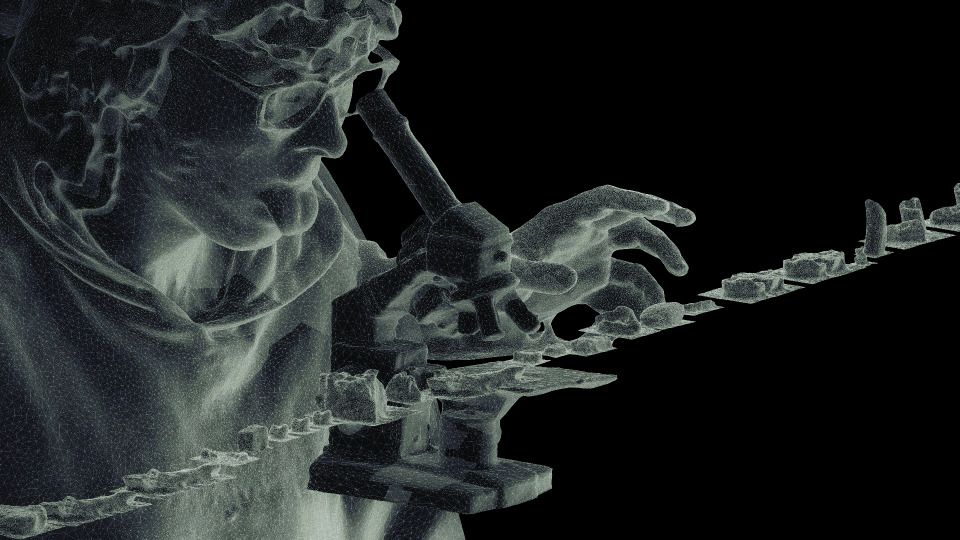

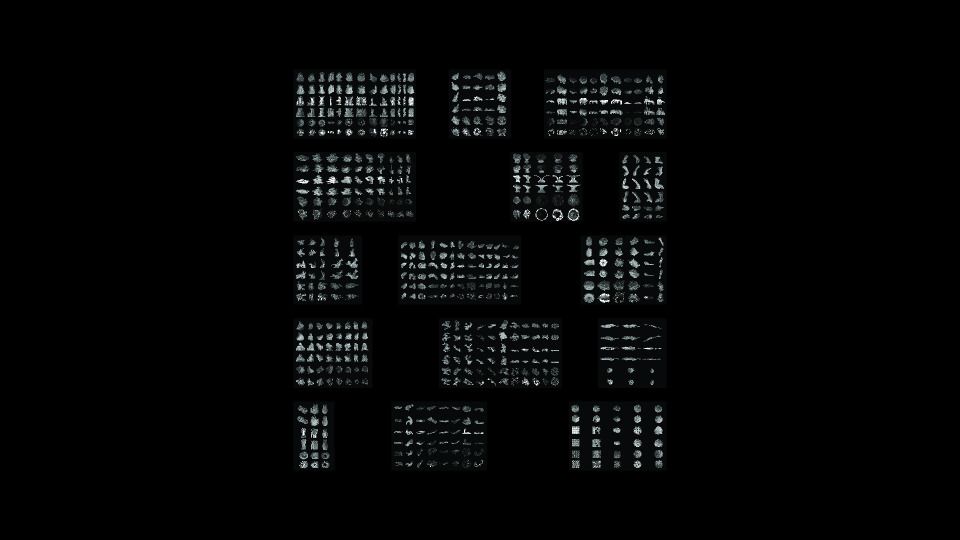

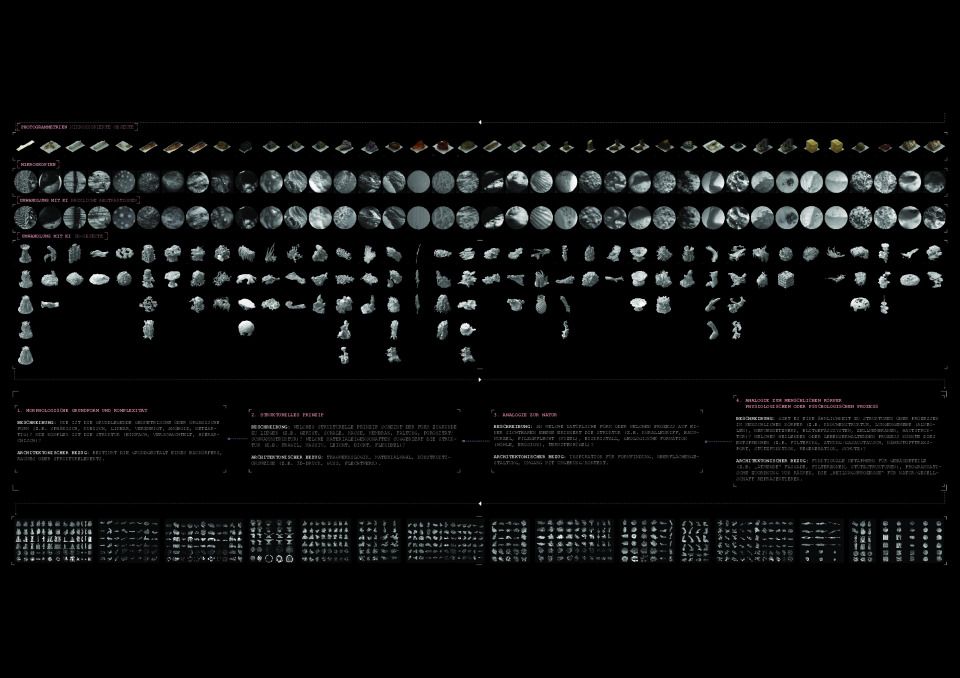

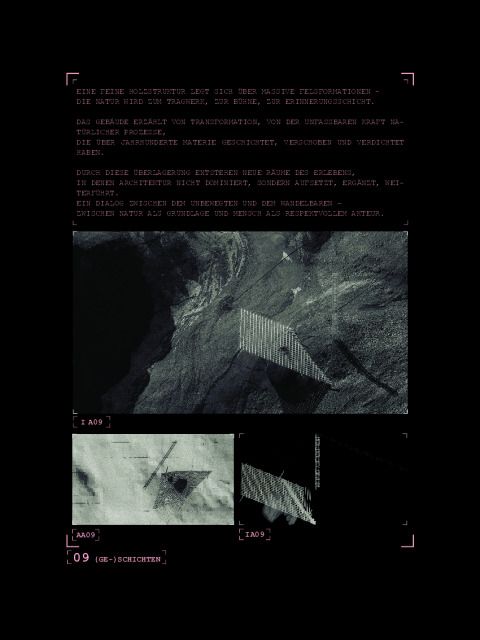

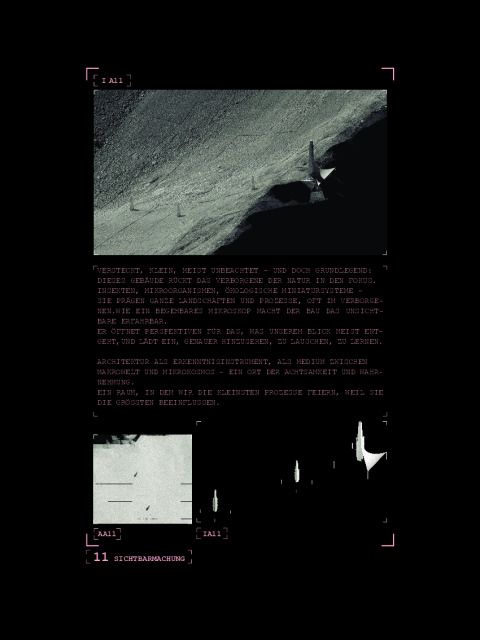

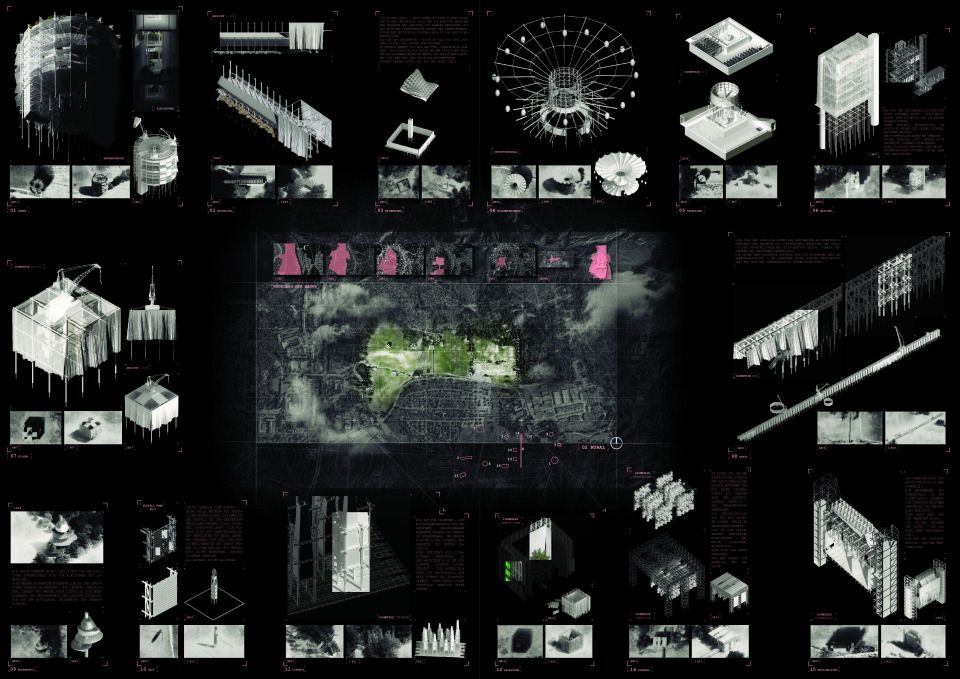

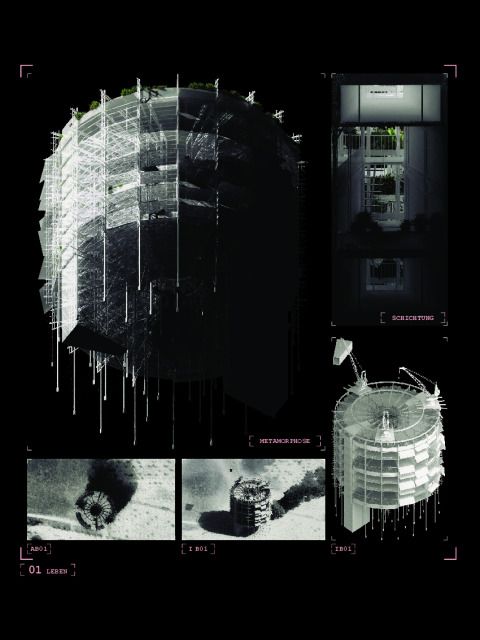

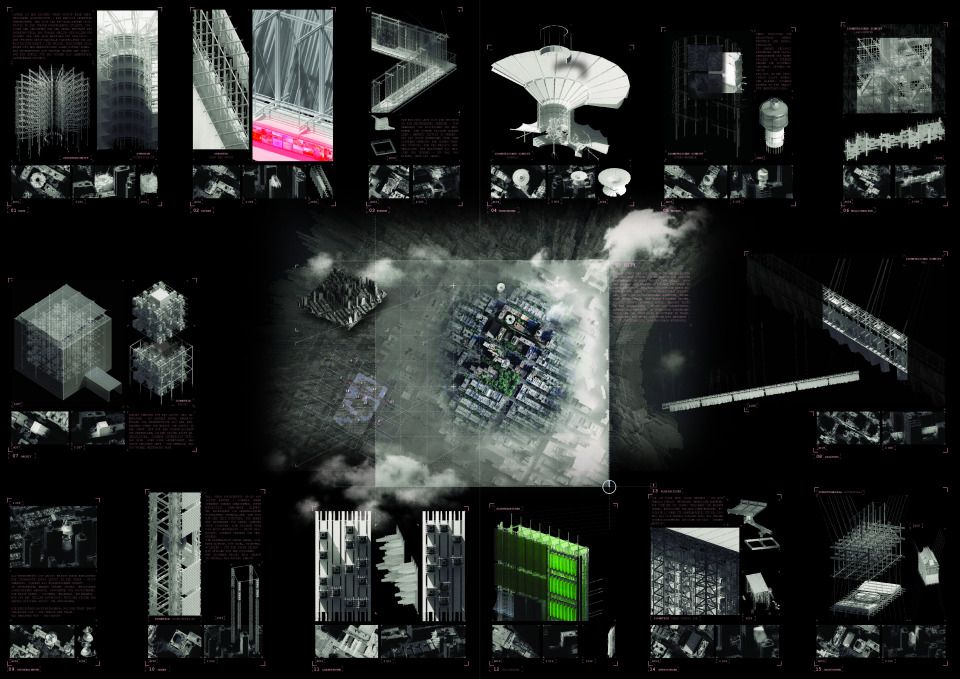

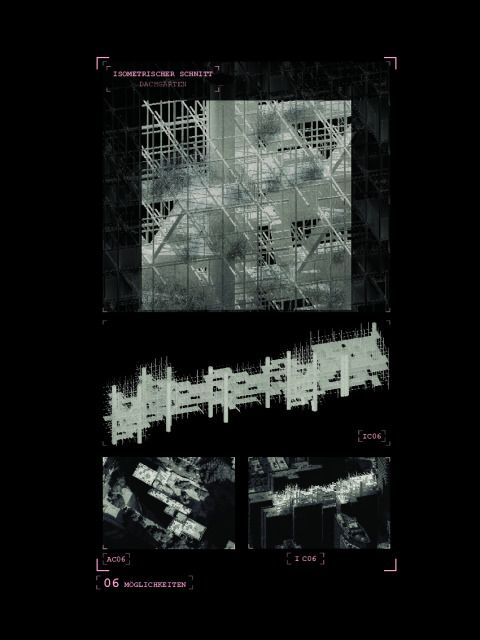

Der Ausgangspunkt ist persönlich und materiell zugleich: mikroskopierte Kindheitsfundstücke – Steine, Erde, Pflanzenreste. Ihre inneren Strukturen zeigen poröse Netzwerke, schichtende Bewegungen, zirkulierende Systeme. Aus diesen Bildern entstehen durch künstliche Intelligenz hybride 3D-Modelle, die zugleich an Natur und Körper erinnern: Gewebe, Organe, Zellen. Architektur wird hier zur Übersetzung biologischer Prinzipien – zum Resonanzkörper des Lebendigen.

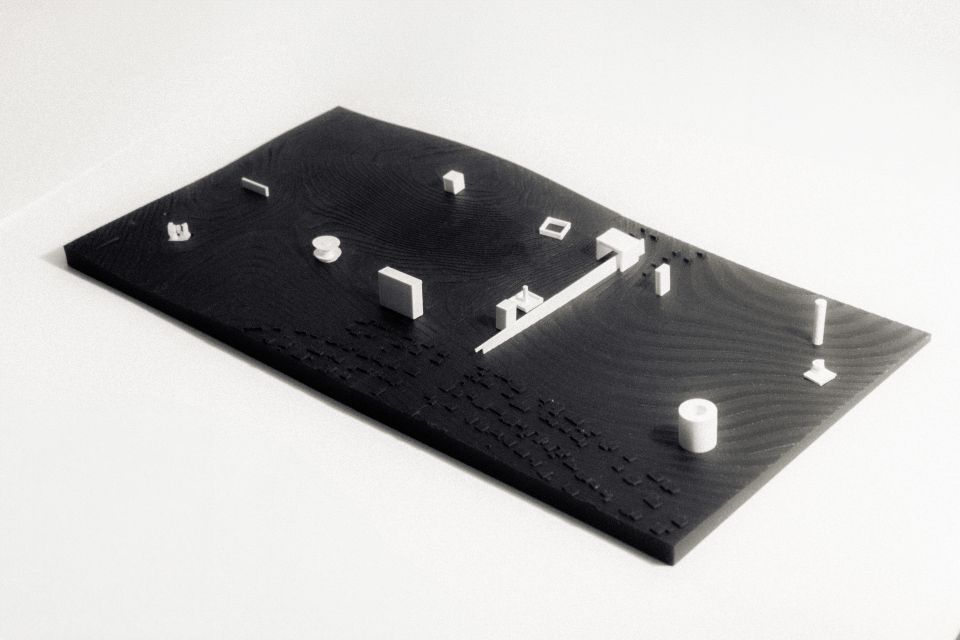

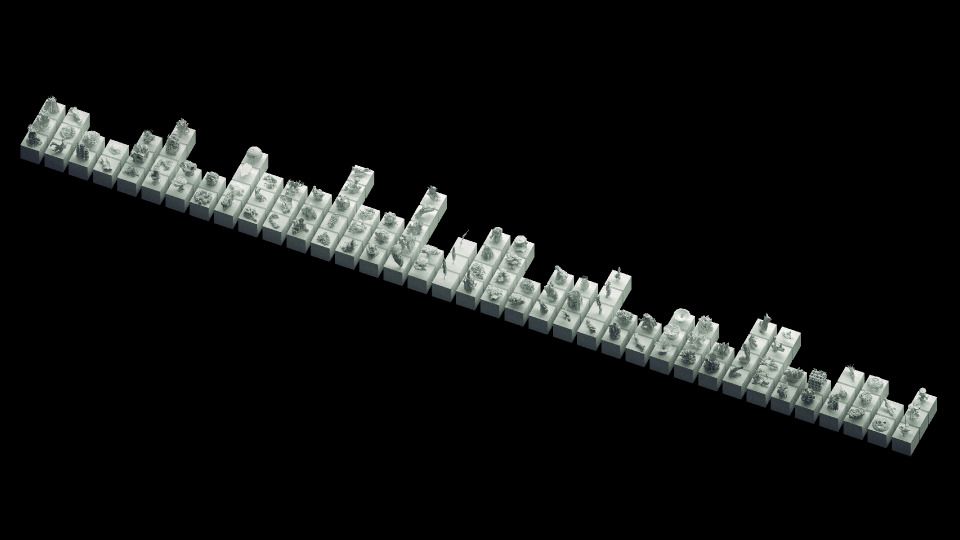

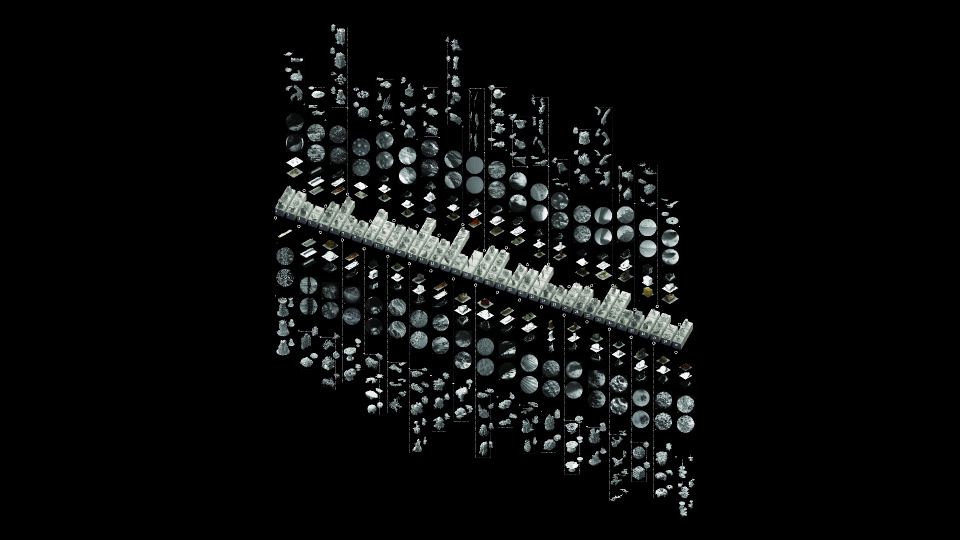

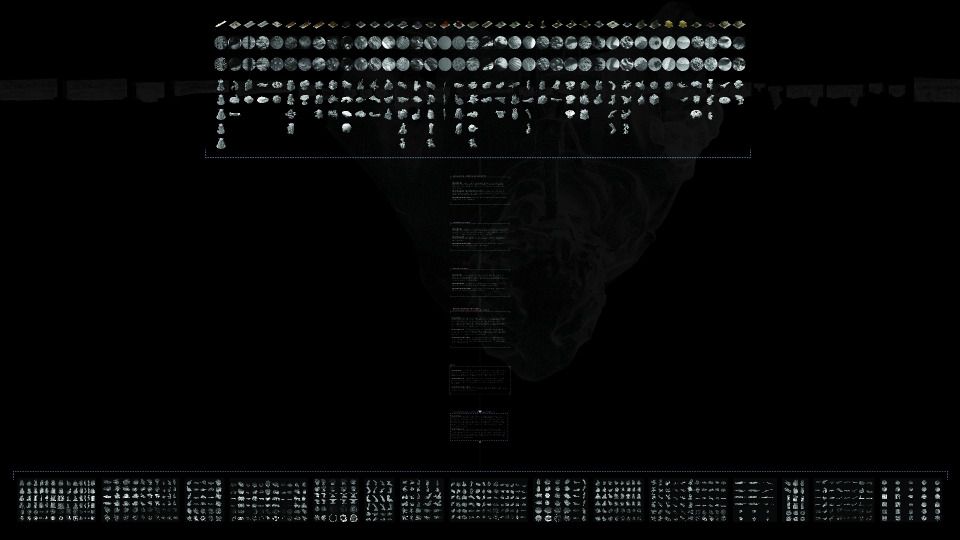

Diese Modelle wurden typologisch geordnet: nach Wachstum, Dichte, Offenheit, Oberfläche. Der entstehende Katalog ist kein formales Raster, sondern eine offene Grammatik des Lebendigen, aus der sich neue architektonische Systeme entwickeln lassen – wachsend, durchlässig, sensibel.

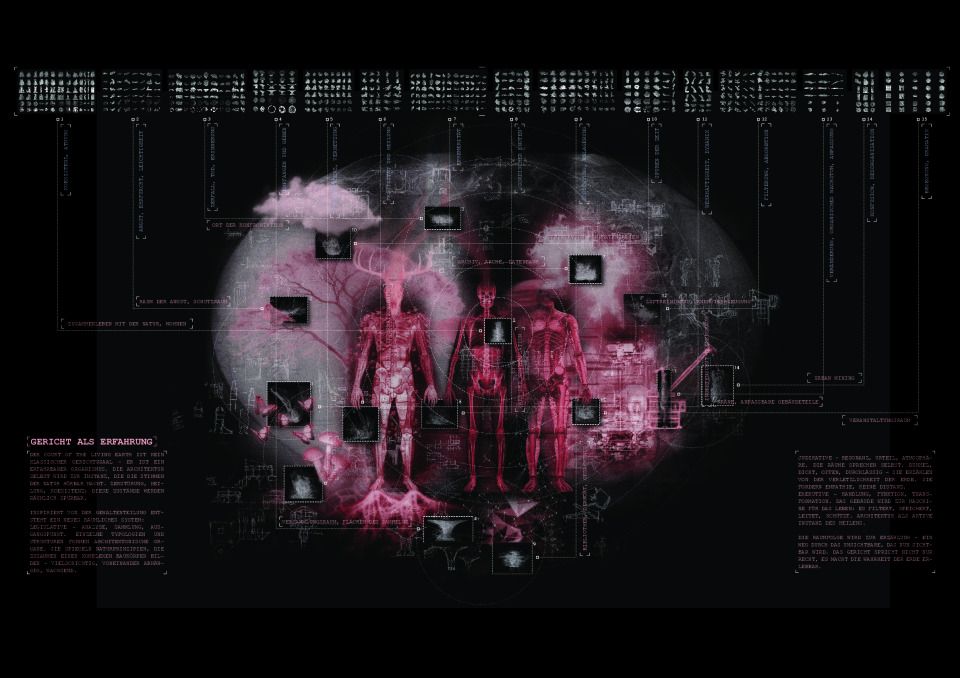

Inspiriert von der Gewaltenteilung entsteht ein dreigliedriges räumliches Prinzip:

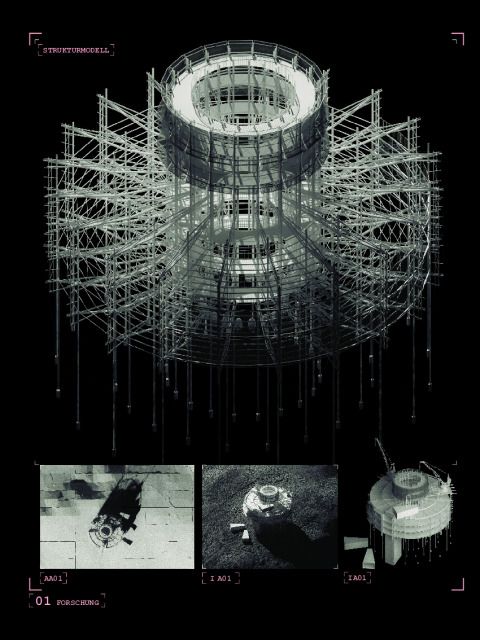

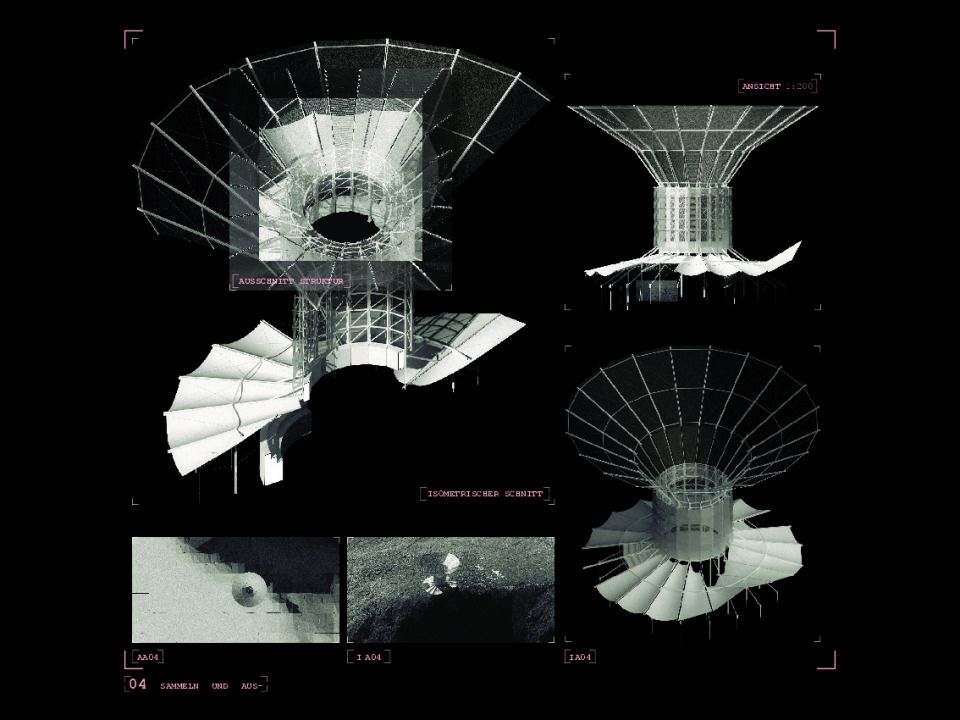

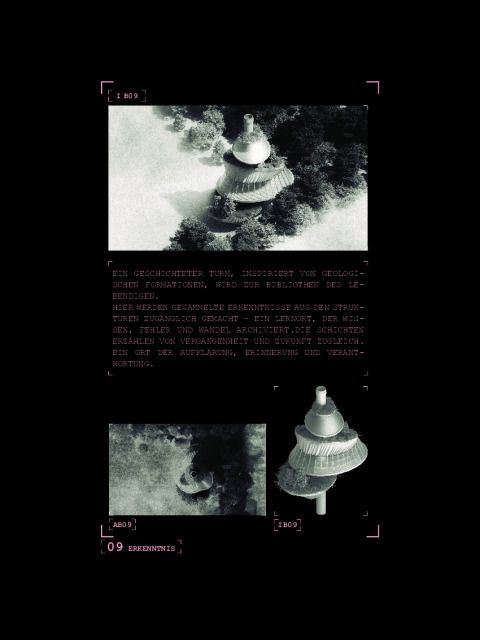

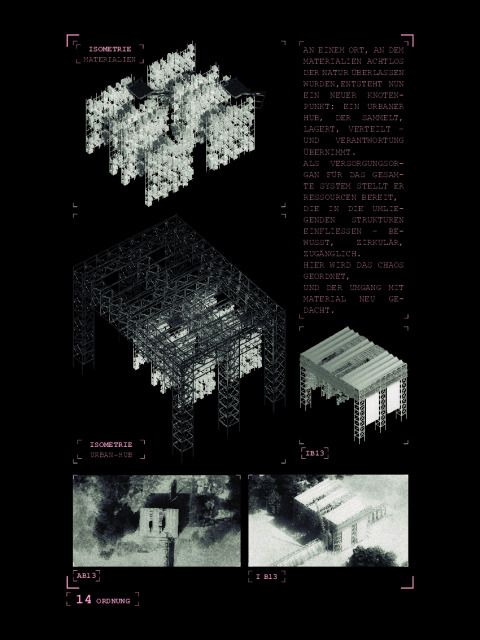

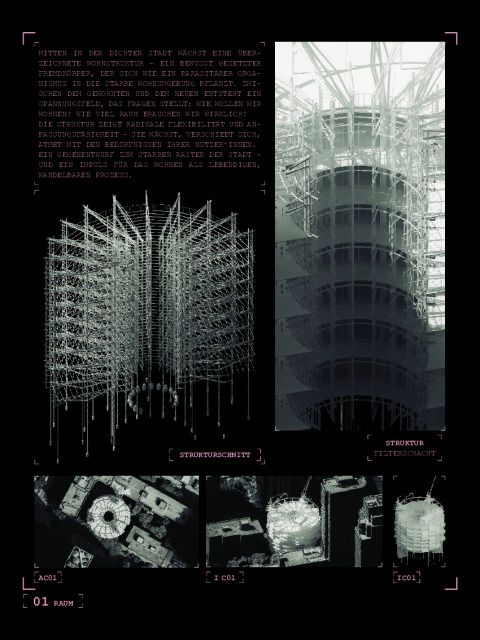

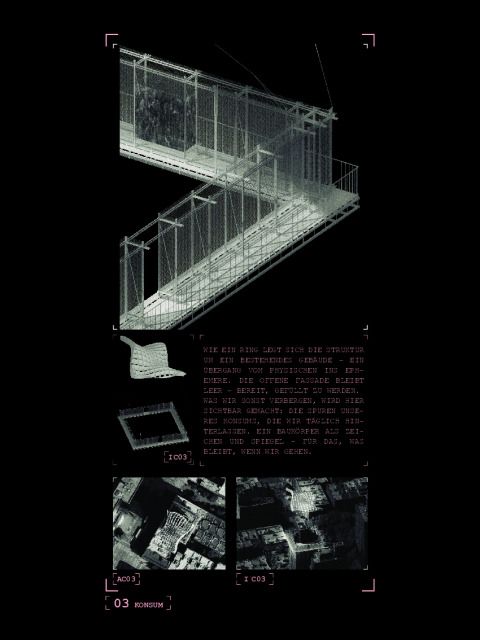

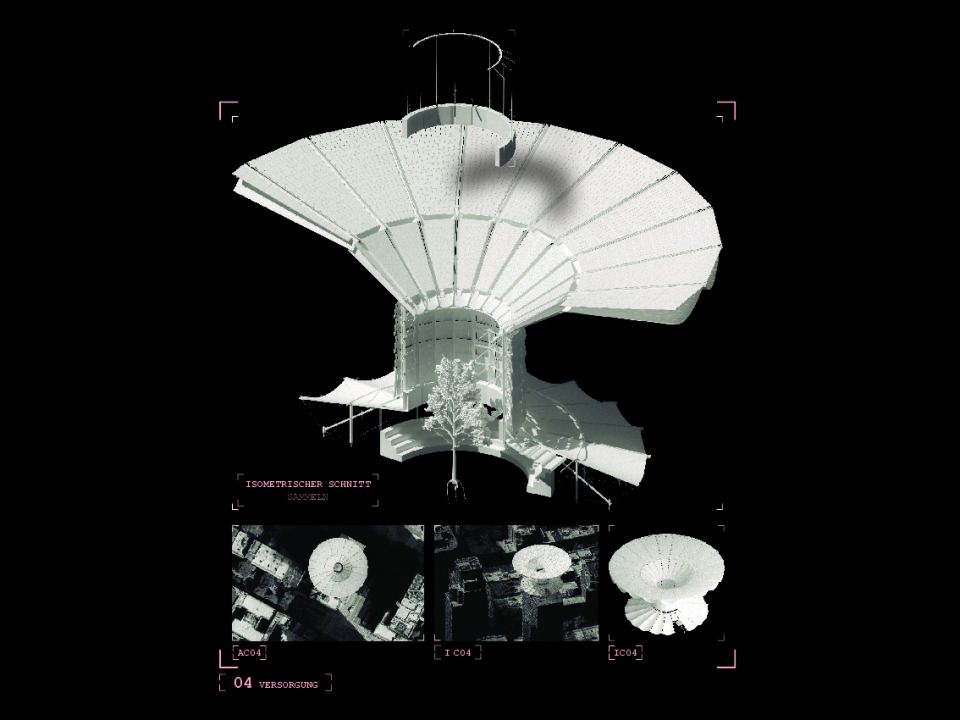

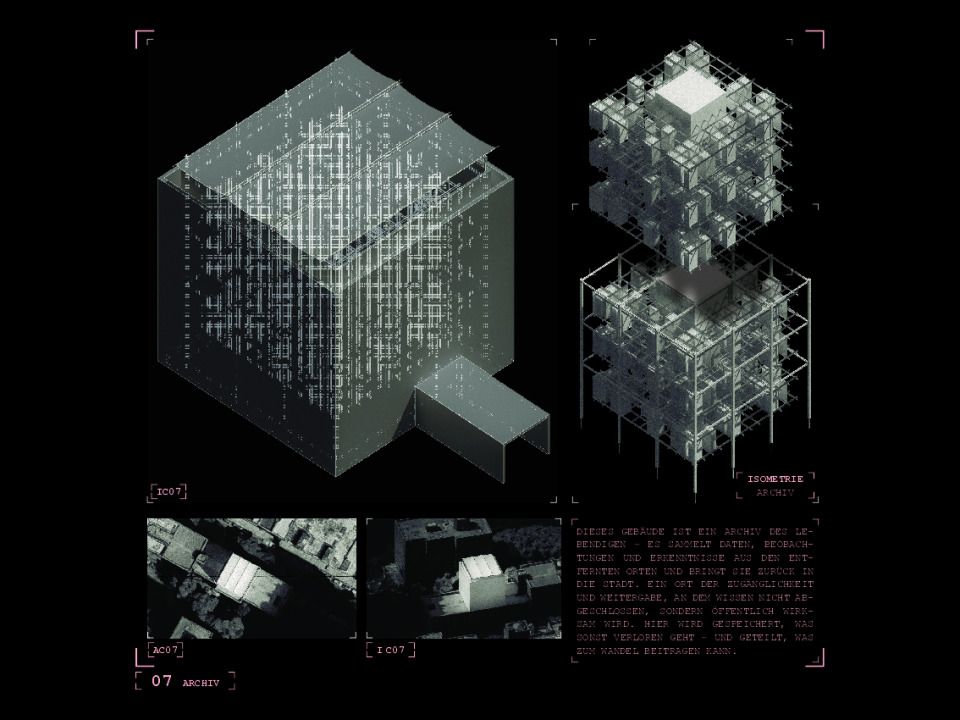

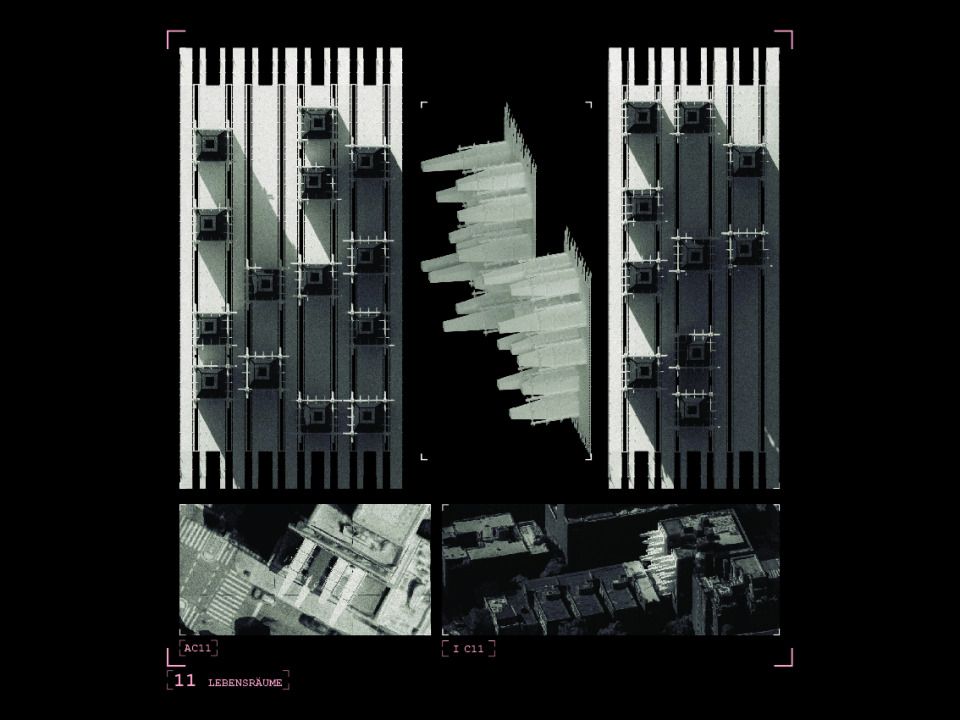

Legislative – Sammlung, Analyse, Ausgangspunkt. Einzelne Strukturen agieren wie Organe, die gemeinsam ein komplexes architektonisches Ökosystem bilden.

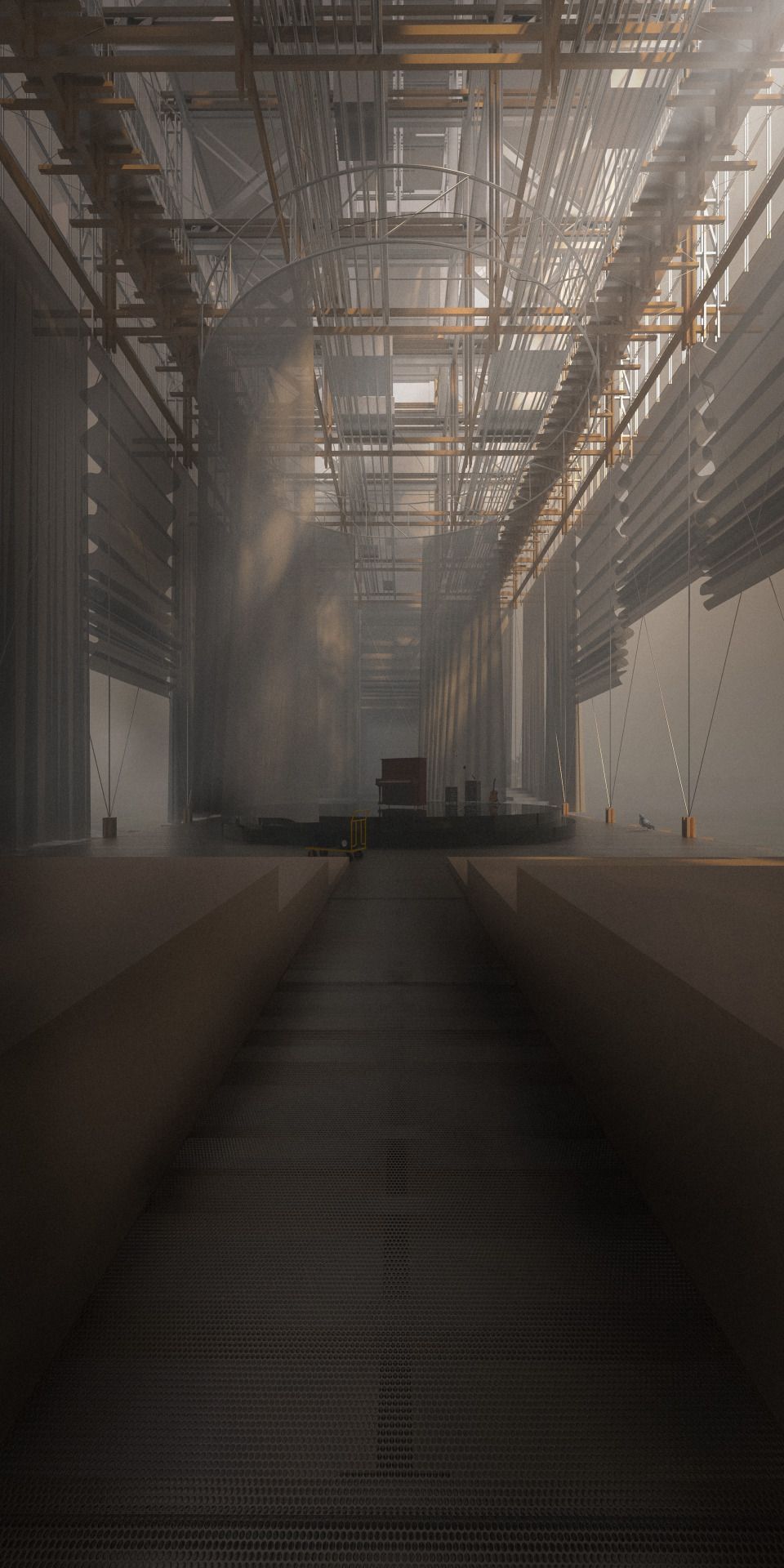

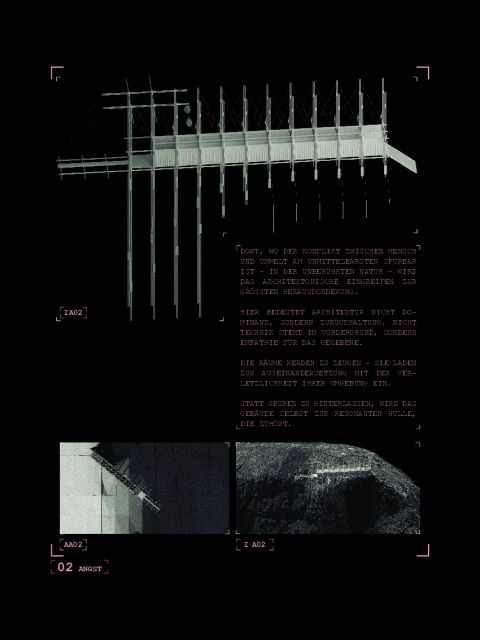

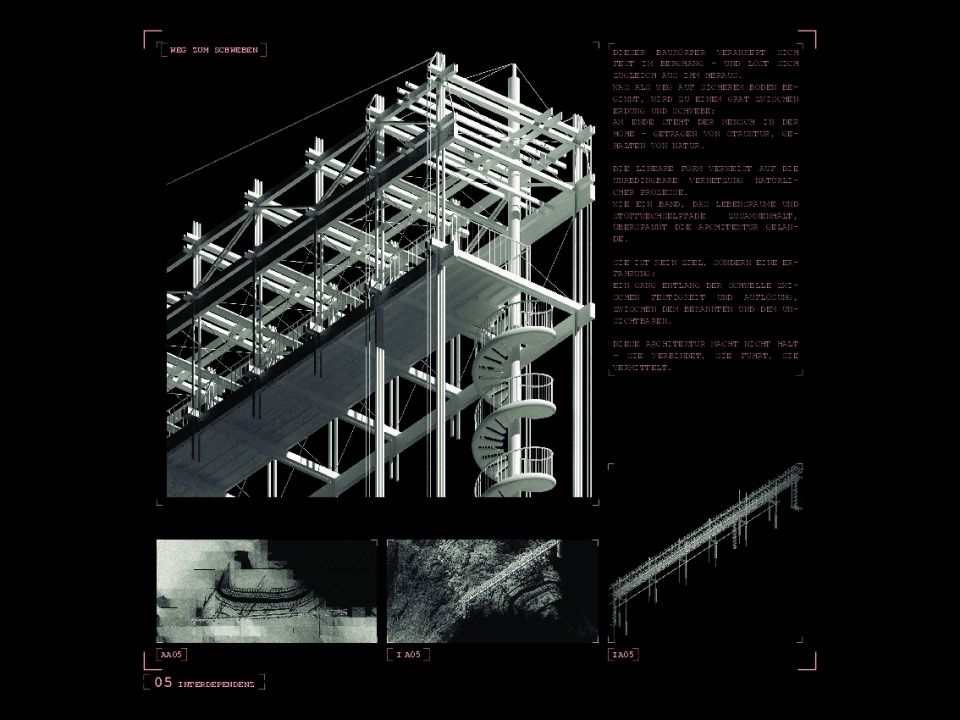

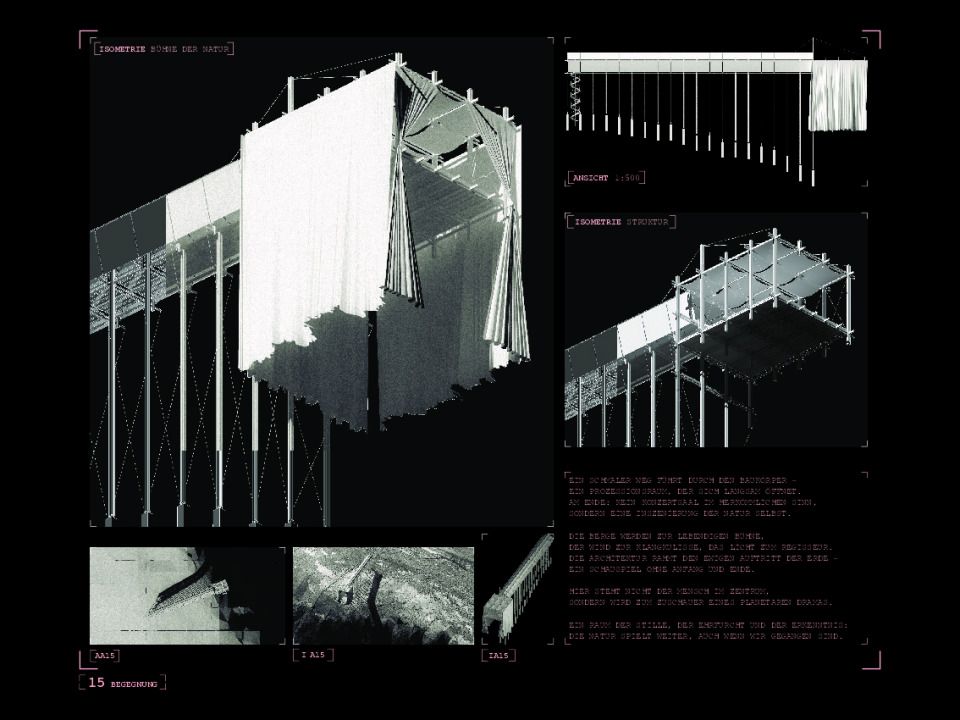

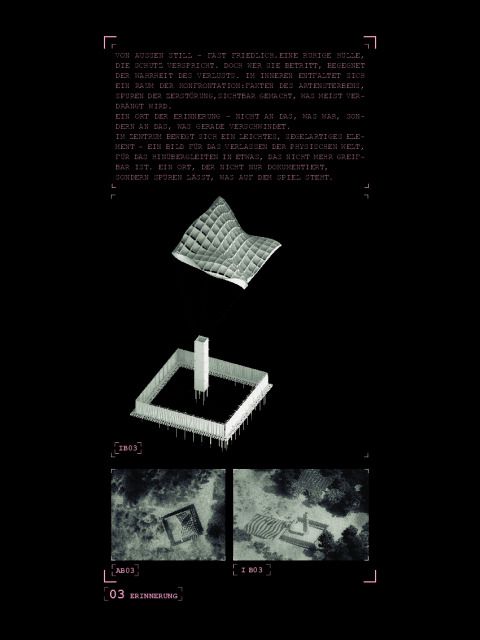

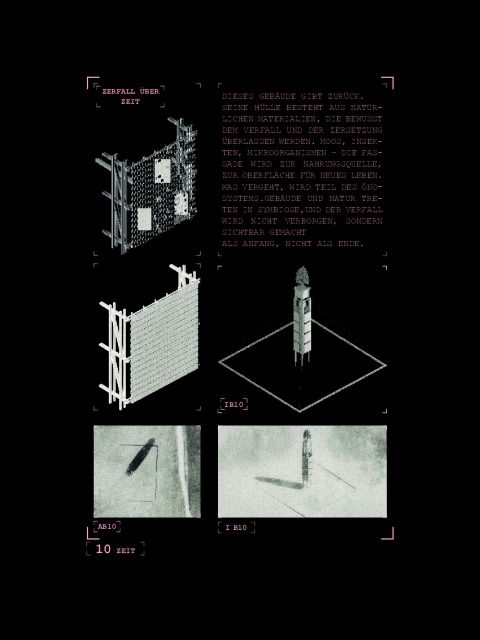

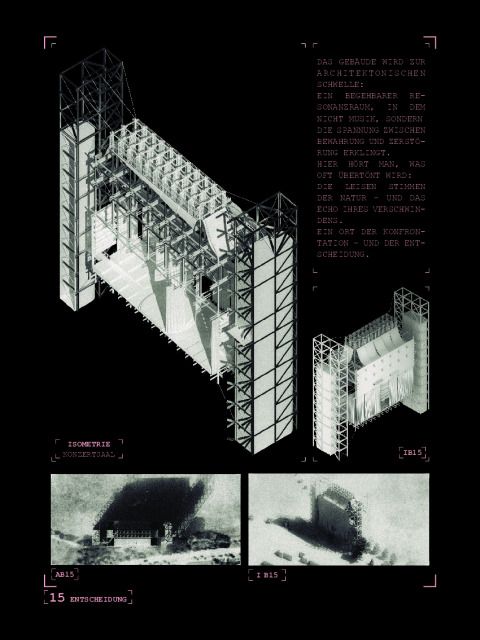

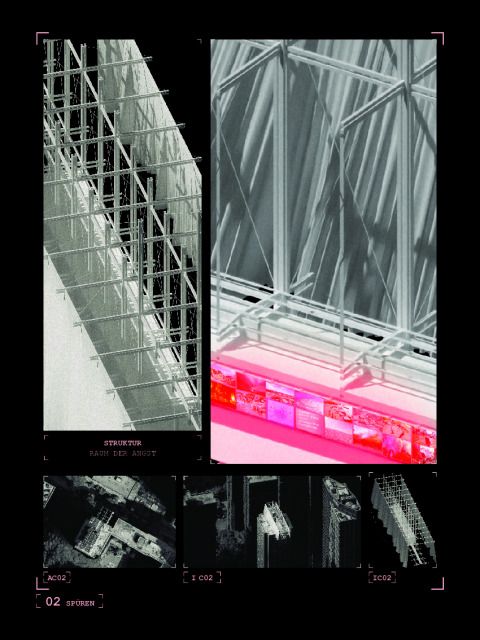

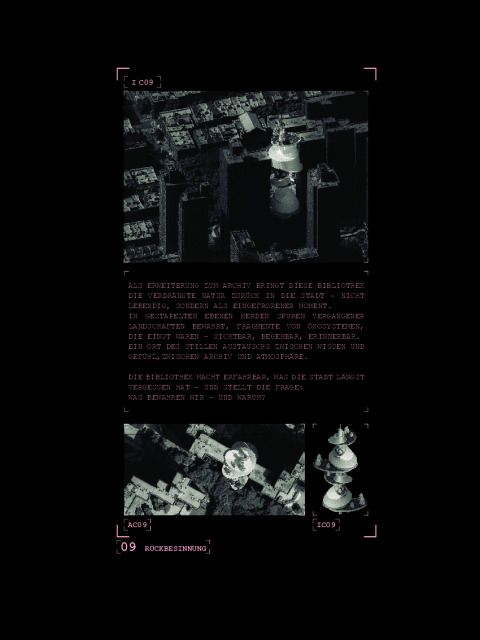

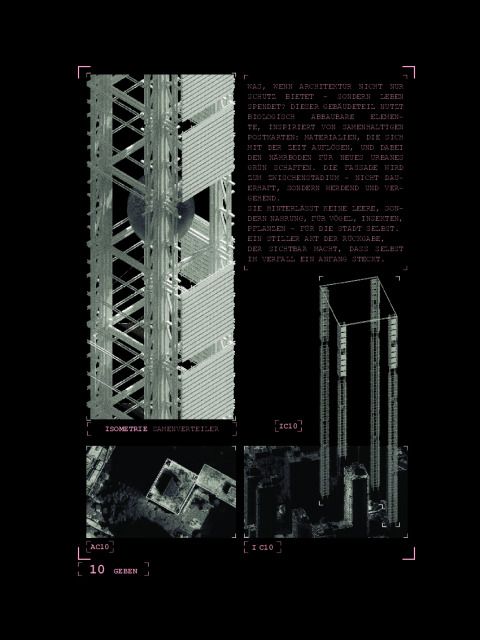

Judikative – Resonanz, Urteil, Atmosphäre. Räume erzählen von Verletzlichkeit, vom Unsichtbaren, das spürbar wird.

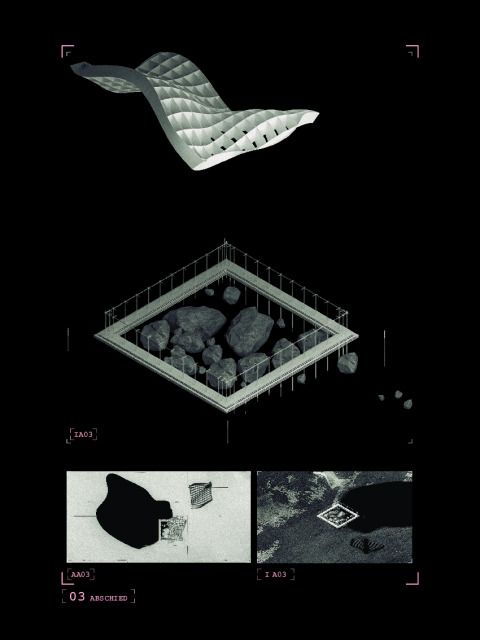

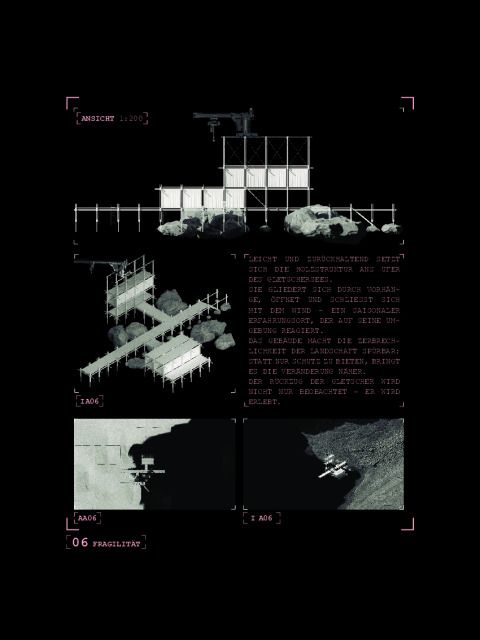

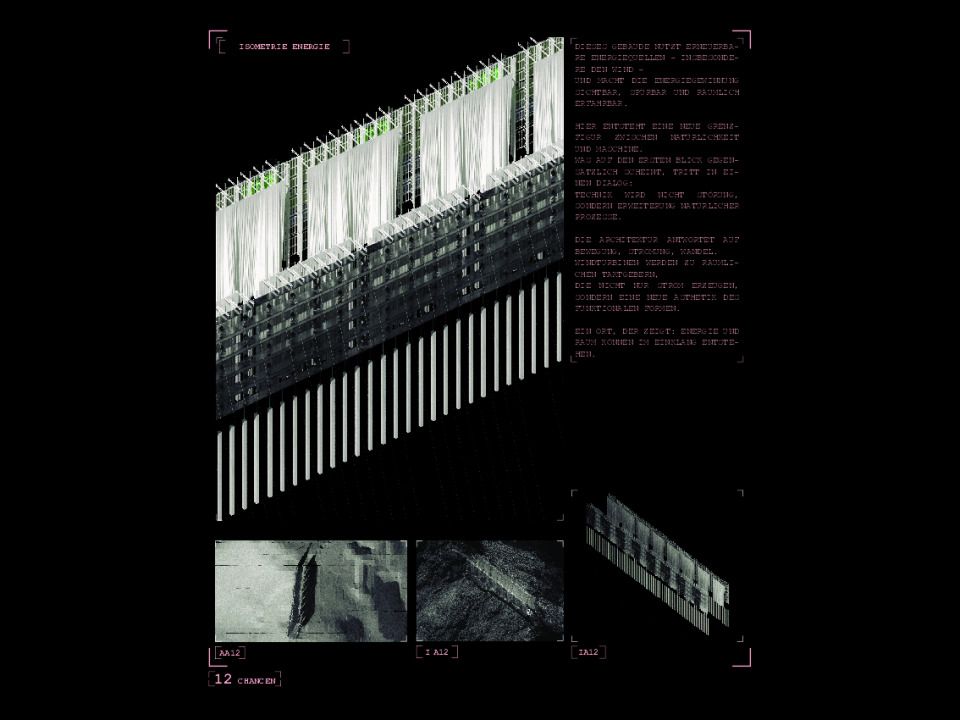

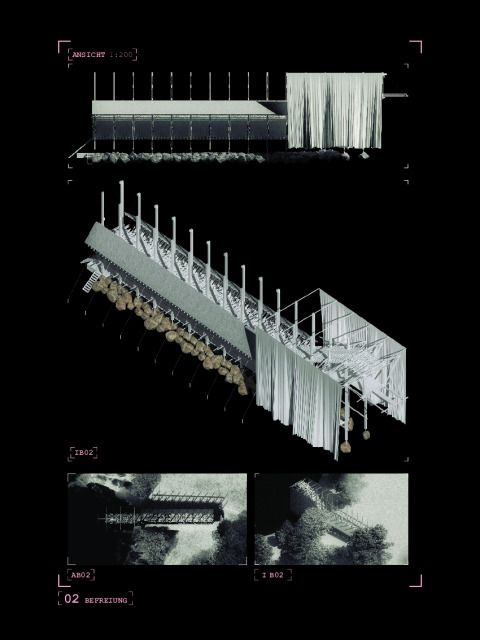

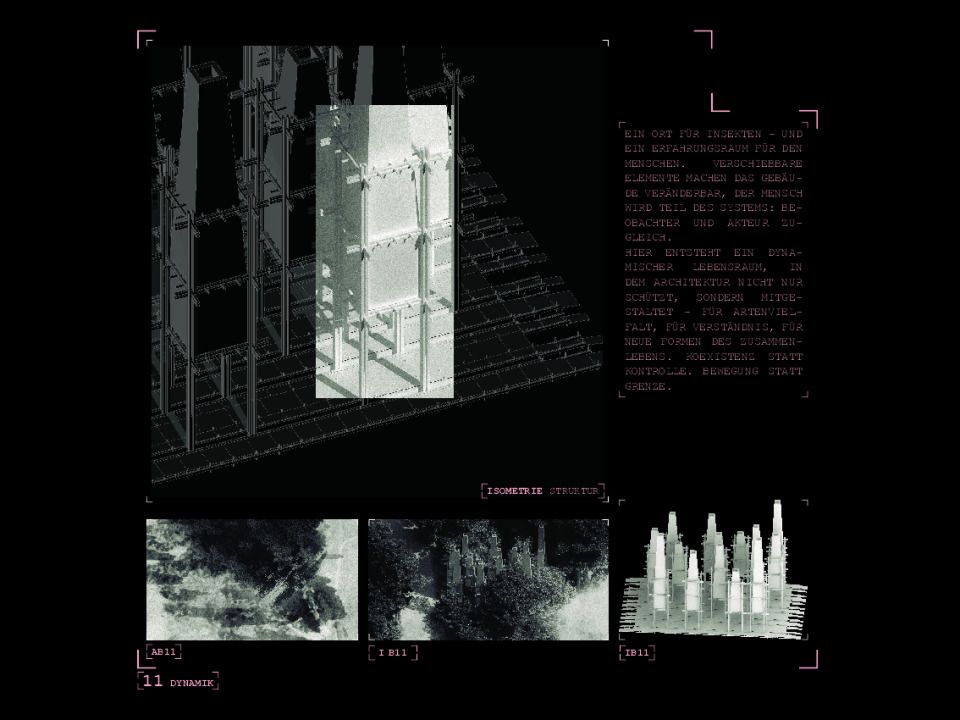

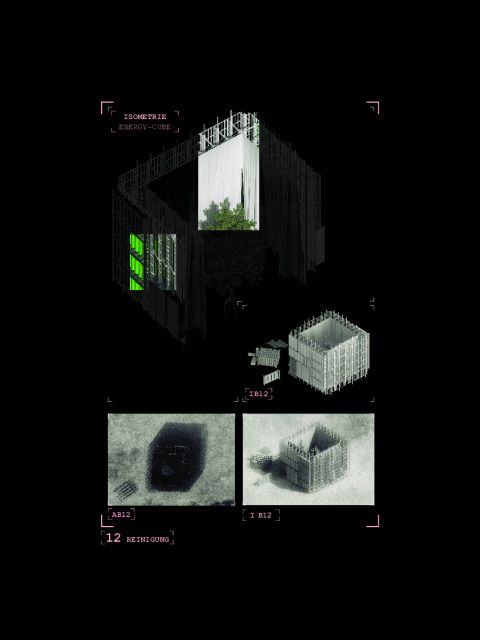

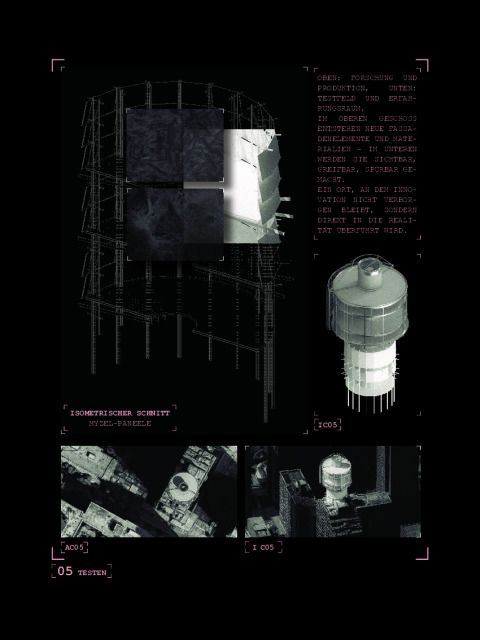

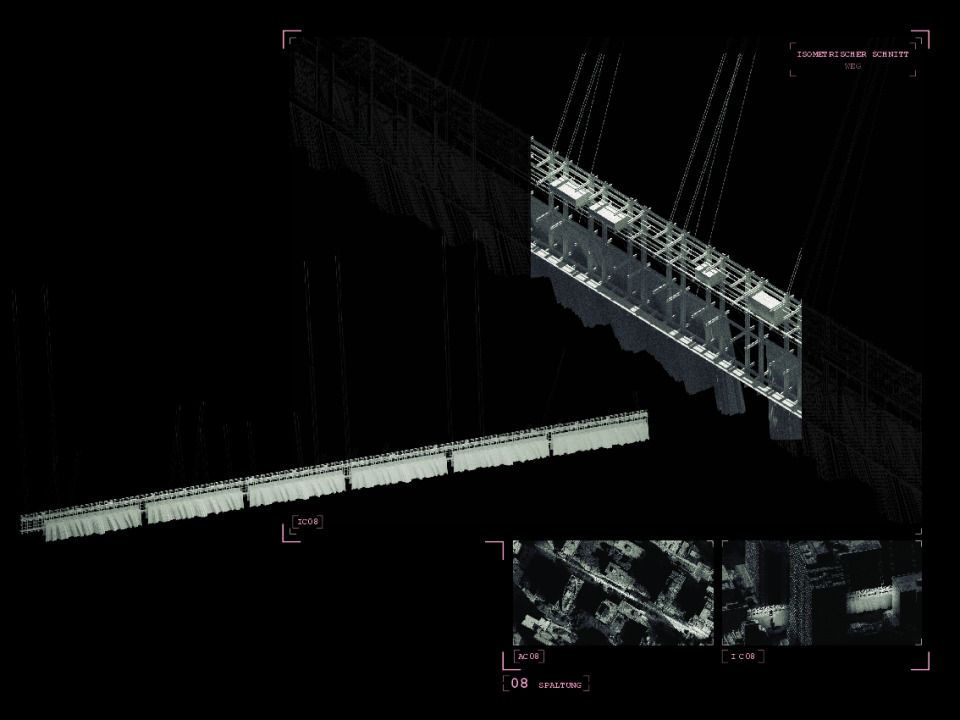

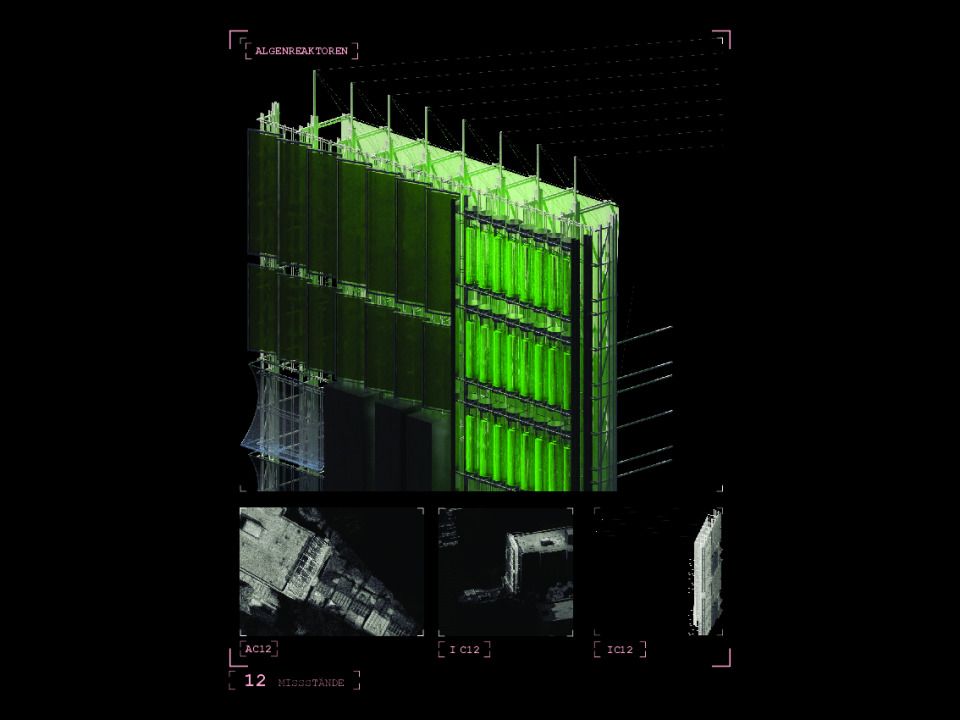

Exekutive – Handlung, Transformation, Funktion. Das Gebäude wird zur Maschine des Lebens: es filtert, speichert, schützt – ein aktiver Teil ökologischer Prozesse.

So entsteht kein abgeschlossener Bau, sondern ein Gerichtshof als Erfahrungsweg:

Eine Raumfolge, die nicht urteilt, sondern spürbar macht.

Eine Architektur, die nicht belehrt, sondern berührt.

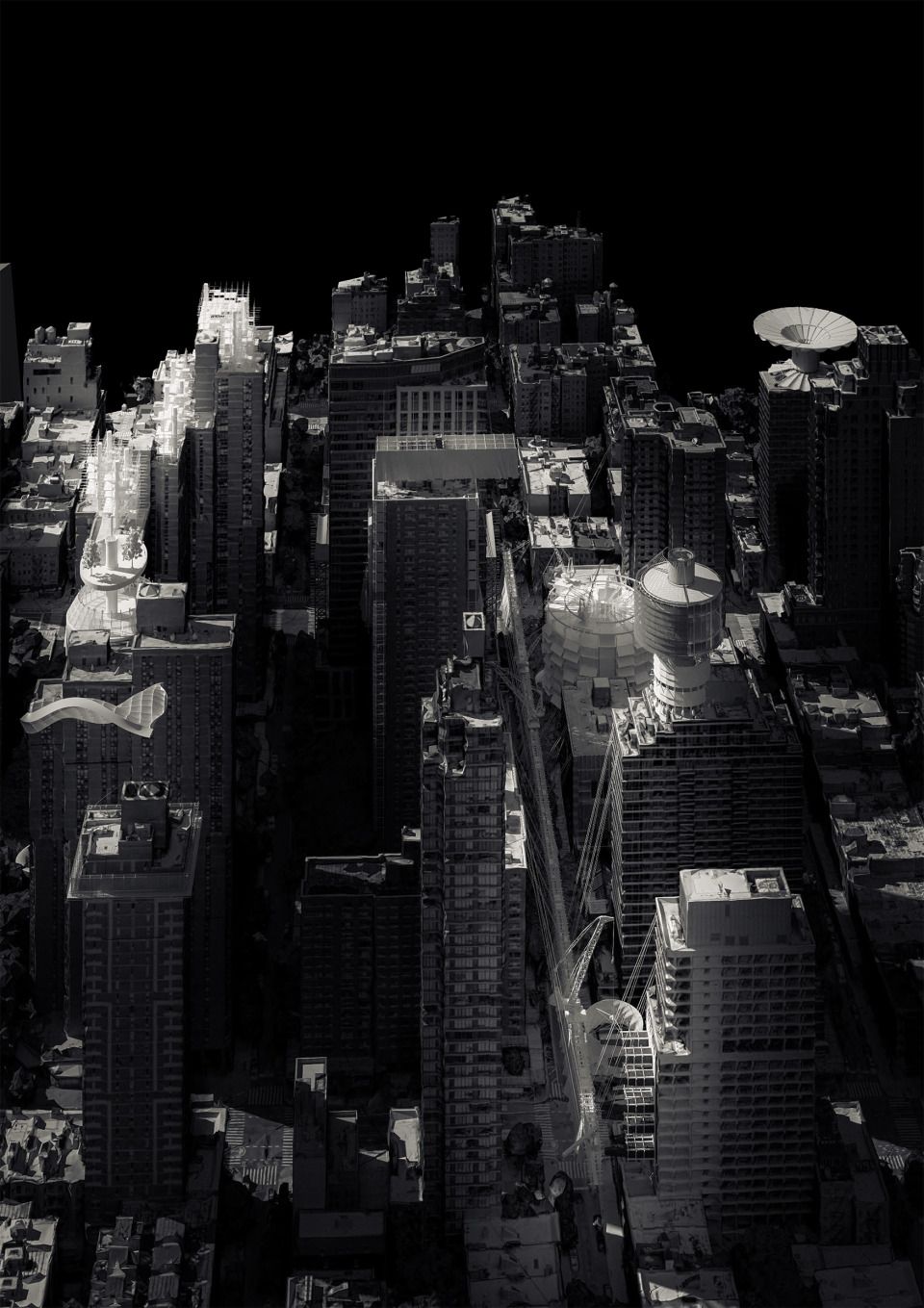

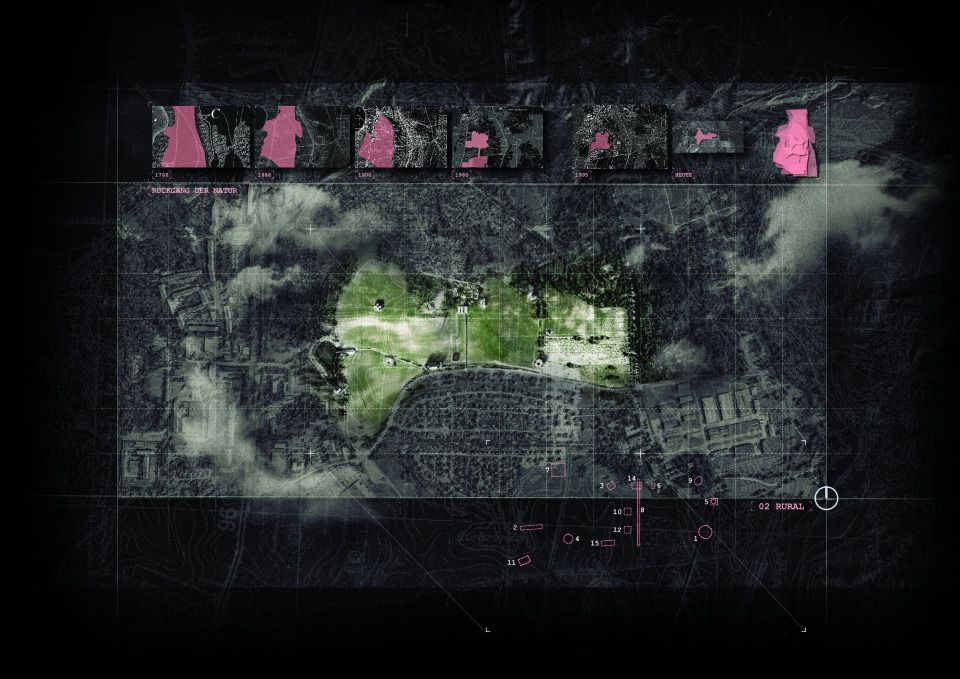

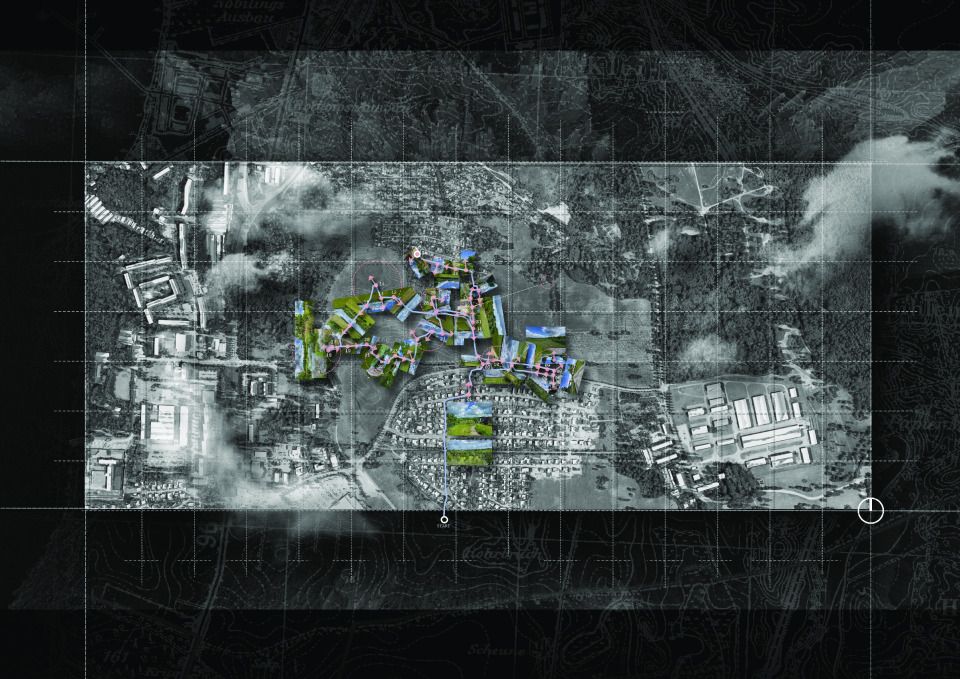

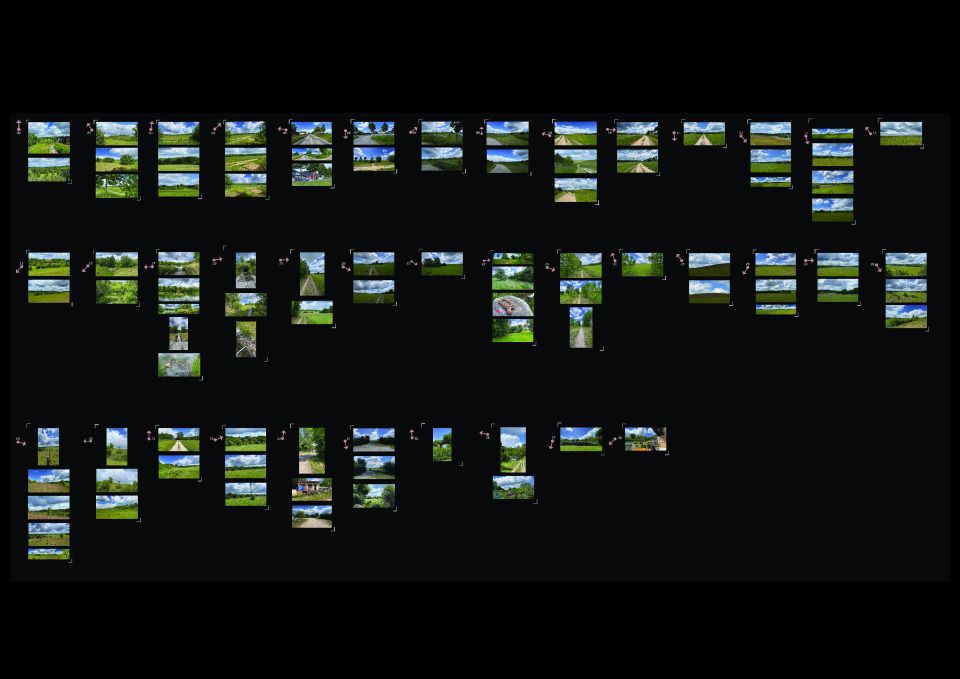

Der Court of the Living Earth ist nicht ortsgebunden, sondern ortssensibel.

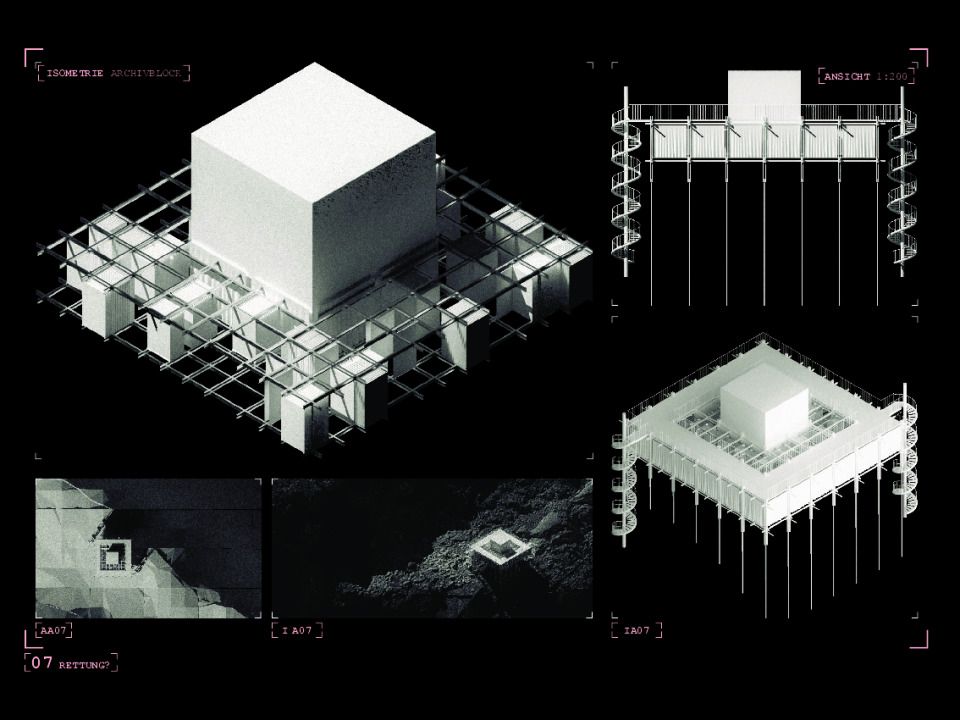

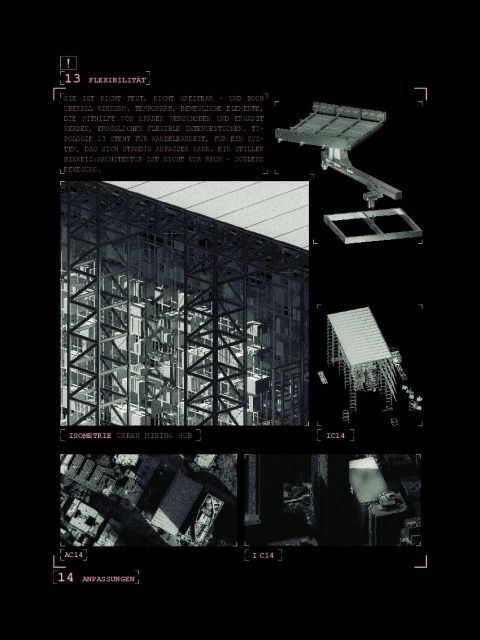

Er folgt einem baukastenartigen Prinzip – seine wiedererkennbare Struktur wird durch Parameter wie Materialität, Maßstab, Öffnungsgrad oder Funktion an lokale Kontexte angepasst. Jeder Ort erzeugt seine eigene Variante: mal Archiv, mal Versammlungsort, mal temporäres Habitat.

So wird der Gerichtshof zum Symbionten der Natur:

Er verdrängt nicht, sondern integriert.

Er wächst nicht gegen, sondern mit dem Ort.

Und der Mensch?

Er ist nicht länger Richter über die Welt –

sondern ein Teil ihrer Stimme.

Ein Prototyp für eine neue architektonische Sprache

In einer Zeit, in der die Trennung zwischen Mensch und Natur tiefe ökologische und soziale Spuren hinterlässt, genügt es nicht mehr, dass Architektur „nachhaltig“ ist. Sie muss sich aktiv in natürliche Kreisläufe einfügen – nicht als dominierende Struktur, sondern als Partnerin des Lebendigen.

Wie kann Architektur sprechen – nicht über, sondern für das Lebendige?

Nicht allein für den Menschen, sondern auch für die Natur selbst?

Court of the Living Earth ist ein architektonischer Prototyp – kein Gebäude im klassischen Sinn, sondern ein vielstimmiger Raumkörper, der die Stimmen der Natur hörbar, sichtbar, erfahrbar macht.

Der Ausgangspunkt ist persönlich und materiell zugleich: mikroskopierte Kindheitsfundstücke – Steine, Erde, Pflanzenreste. Ihre inneren Strukturen zeigen poröse Netzwerke, schichtende Bewegungen, zirkulierende Systeme. Aus diesen Bildern entstehen durch künstliche Intelligenz hybride 3D-Modelle, die zugleich an Natur und Körper erinnern: Gewebe, Organe, Zellen. Architektur wird hier zur Übersetzung biologischer Prinzipien – zum Resonanzkörper des Lebendigen.

Diese Modelle wurden typologisch geordnet: nach Wachstum, Dichte, Offenheit, Oberfläche. Der entstehende Katalog ist kein formales Raster, sondern eine offene Grammatik des Lebendigen, aus der sich neue architektonische Systeme entwickeln lassen – wachsend, durchlässig, sensibel.

Inspiriert von der Gewaltenteilung entsteht ein dreigliedriges räumliches Prinzip:

Legislative – Sammlung, Analyse, Ausgangspunkt. Einzelne Strukturen agieren wie Organe, die gemeinsam ein komplexes architektonisches Ökosystem bilden.

Judikative – Resonanz, Urteil, Atmosphäre. Räume erzählen von Verletzlichkeit, vom Unsichtbaren, das spürbar wird.

Exekutive – Handlung, Transformation, Funktion. Das Gebäude wird zur Maschine des Lebens: es filtert, speichert, schützt – ein aktiver Teil ökologischer Prozesse.

So entsteht kein abgeschlossener Bau, sondern ein Gerichtshof als Erfahrungsweg:

Eine Raumfolge, die nicht urteilt, sondern spürbar macht.

Eine Architektur, die nicht belehrt, sondern berührt.

Der Court of the Living Earth ist nicht ortsgebunden, sondern ortssensibel.

Er folgt einem baukastenartigen Prinzip – seine wiedererkennbare Struktur wird durch Parameter wie Materialität, Maßstab, Öffnungsgrad oder Funktion an lokale Kontexte angepasst. Jeder Ort erzeugt seine eigene Variante: mal Archiv, mal Versammlungsort, mal temporäres Habitat.

So wird der Gerichtshof zum Symbionten der Natur:

Er verdrängt nicht, sondern integriert.

Er wächst nicht gegen, sondern mit dem Ort.

Und der Mensch?

Er ist nicht länger Richter über die Welt –

sondern ein Teil ihrer Stimme.