Der Entwurf thematisiert die Entfremdung der städtischen Bevölkerung von der Natur und analysiert das Verhältnis zwischen Wohnraum und Garten sowie dessen Einfluss auf die Bewohner. Bereits in den Grundkonzepten der InterBau 1957 wurde die Bedeutung von Grünflächen für das Wohnen erforscht.

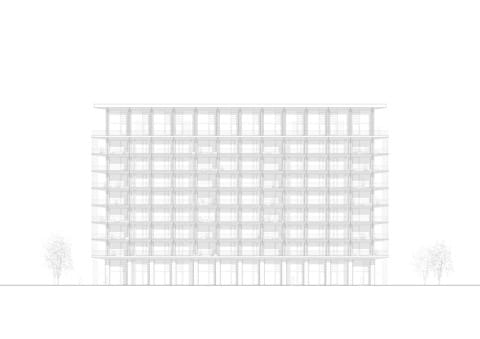

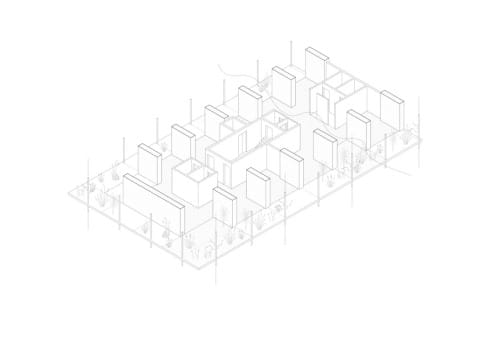

Das Hansaviertel, das als direkter Bezugspunkt dient, symbolisiert den Willen zur Erneuerung der Stadt Berlin und verfolgt den Gedanken des neuen Wohnens. Durch die vertikale Bauweise auf kleinerer Grundfläche konnte mehr Grünfläche um die Gebäude geschaffen werden.

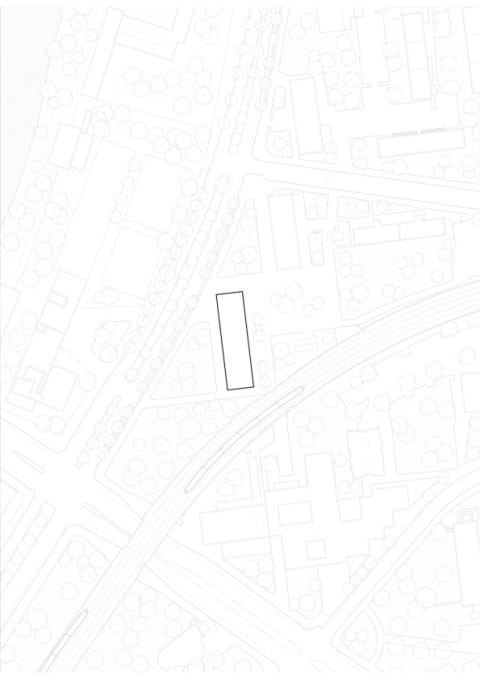

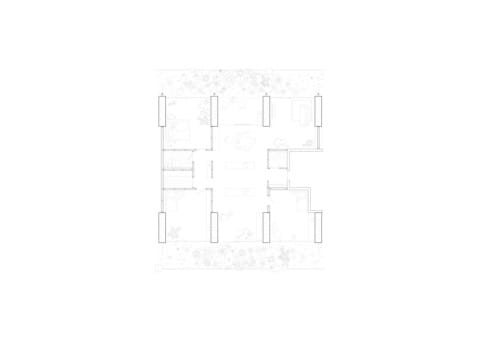

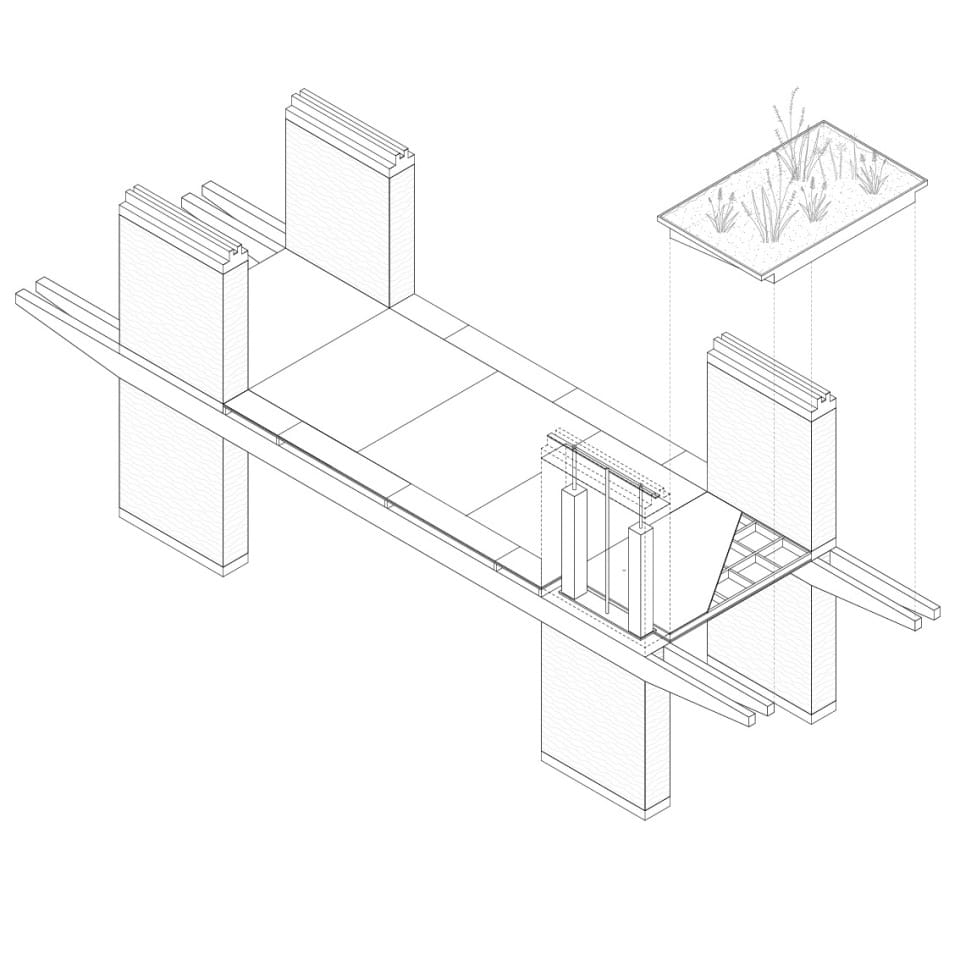

Der Entwurf fügt sich in die Baureihe der Lessingstraße ein und orientiert sich an der idealtypischen Ost-West-Ausrichtung. Als Auftakt des Hansaviertels wird der Ort von infrastrukturellen Knotenpunkten umrahmt. Durch seine Höhe fügt sich der Baukörper harmonisch in seine Umgebung ein und entwickelt den Gedanken des "Bauens im Grünraum" weiter. Lehm wird als gestaltendes Element verwendet, um die enge Verbindung des Raums zur Natur zu verkörpern. Der Garten wird integraler Bestandteil der Konstruktion und steht im Mittelpunkt.

Das Leben in Großstädten ist geprägt von Schnelllebigkeit und Hektik. Angesichts des Wunsches nach urbanem Lebensstil und Nähe zur Stadt nimmt der Druck auf dem Wohnungsmarkt zu. Rückzugsorte und Orte der Ruhe werden durch Anonymität und steigende Bevölkerungsdichte verdrängt. Zeit und Raum für persönliche Reflexion sind im hektischen Alltag kaum noch vorhanden. Das Bedürfnis nach Sehnsuchtsorten und Entschleunigung wächst.

Der Bezug zur Natur hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen. Aufmerksamkeit und kognitive Fähigkeiten können geschärft werden, während Stress und negative Gedanken minimiert werden können.

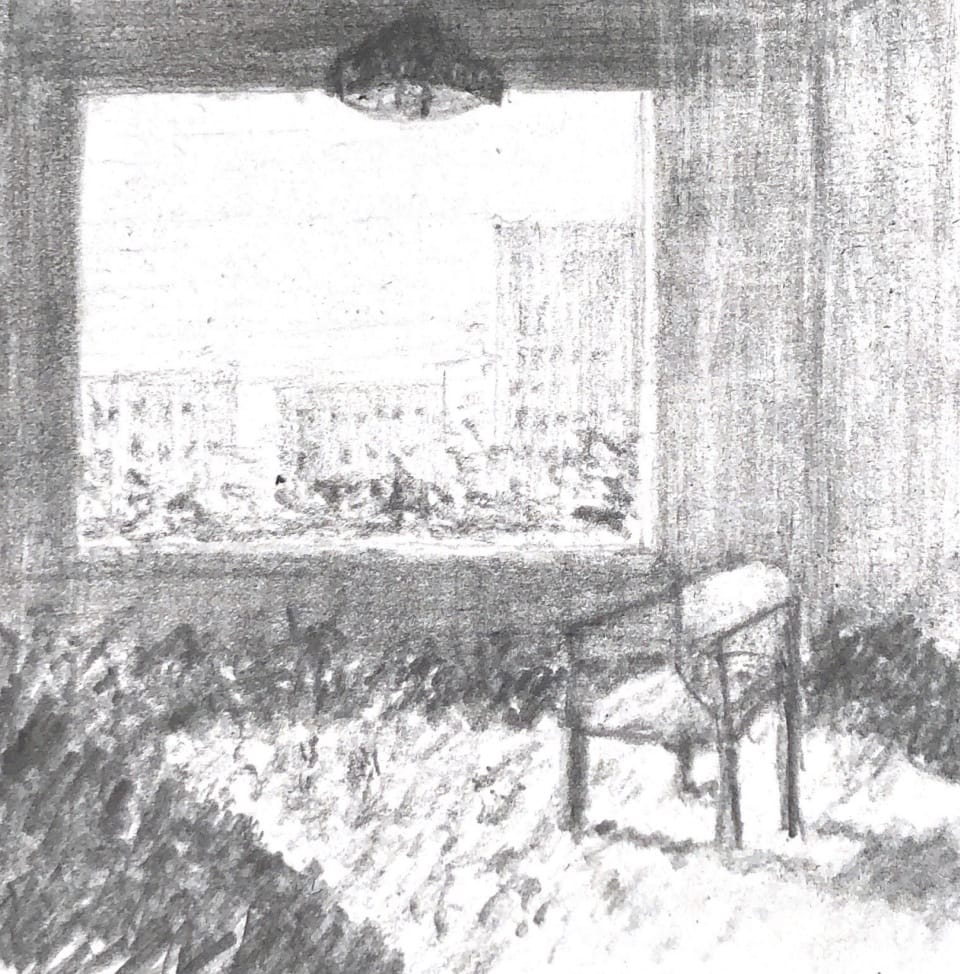

Durch die Integration des Gartens in den mehrstöckigen Wohnungsbau entsteht eine direkte Verbindung zwischen den Ebenen und dem Grünraum. Insbesondere Materialität, Belichtung und Belüftung schaffen eine enge Beziehung zwischen Innen- und Außenbereich. Der Blick ins Grüne, der Rückzugsort des Gartenzimmers und der Zugang zur Natur prägen den Raum maßgeblich. Es entsteht ein Ort der Sinnlichkeit, Geborgenheit, des Rückzugs und der Freiheit.

Vorgefertigte Elemente aus Stampflehm schaffen das Gartenzimmer und dienen als Ruheort. Das lebendige Material Lehm betont durch seine Eigenschaften die Verbindung des Wohnraums zur Natur. Verdunstung und Schattierung durch den Garten und die Stampflehmelemente beeinflussen das Wohnklima und das Raumgefühl. Die Wahrnehmung der Bewohner wird durch verschiedene Elemente beeinflusst: der Blick ins Grüne, der von den gestampften Lehmpfeilern eingerahmt wird, die Haptik und Feuchtigkeit der rauen Oberflächen, das sanfte Rauschen der Blätter und Sträucher, der Duft der Pflanzen und Wiesen sowie das Berühren der eigenen Pflanzen im Garten. Eine Architektur der Sinne entsteht.

In einer Zeit der Entfremdung besinnt sich der Entwurf auf die grundlegenden Elemente der Architektur und analysiert ihre Eigenschaften. Durch Bilder und Gefühle werden Sehnsuchtsorte geschaffen und Visionen erlebbar gemacht.

Das Hansaviertel, das als direkter Bezugspunkt dient, symbolisiert den Willen zur Erneuerung der Stadt Berlin und verfolgt den Gedanken des neuen Wohnens. Durch die vertikale Bauweise auf kleinerer Grundfläche konnte mehr Grünfläche um die Gebäude geschaffen werden.

Der Entwurf fügt sich in die Baureihe der Lessingstraße ein und orientiert sich an der idealtypischen Ost-West-Ausrichtung. Als Auftakt des Hansaviertels wird der Ort von infrastrukturellen Knotenpunkten umrahmt. Durch seine Höhe fügt sich der Baukörper harmonisch in seine Umgebung ein und entwickelt den Gedanken des "Bauens im Grünraum" weiter. Lehm wird als gestaltendes Element verwendet, um die enge Verbindung des Raums zur Natur zu verkörpern. Der Garten wird integraler Bestandteil der Konstruktion und steht im Mittelpunkt.

Das Leben in Großstädten ist geprägt von Schnelllebigkeit und Hektik. Angesichts des Wunsches nach urbanem Lebensstil und Nähe zur Stadt nimmt der Druck auf dem Wohnungsmarkt zu. Rückzugsorte und Orte der Ruhe werden durch Anonymität und steigende Bevölkerungsdichte verdrängt. Zeit und Raum für persönliche Reflexion sind im hektischen Alltag kaum noch vorhanden. Das Bedürfnis nach Sehnsuchtsorten und Entschleunigung wächst.

Der Bezug zur Natur hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen. Aufmerksamkeit und kognitive Fähigkeiten können geschärft werden, während Stress und negative Gedanken minimiert werden können.

Durch die Integration des Gartens in den mehrstöckigen Wohnungsbau entsteht eine direkte Verbindung zwischen den Ebenen und dem Grünraum. Insbesondere Materialität, Belichtung und Belüftung schaffen eine enge Beziehung zwischen Innen- und Außenbereich. Der Blick ins Grüne, der Rückzugsort des Gartenzimmers und der Zugang zur Natur prägen den Raum maßgeblich. Es entsteht ein Ort der Sinnlichkeit, Geborgenheit, des Rückzugs und der Freiheit.

Vorgefertigte Elemente aus Stampflehm schaffen das Gartenzimmer und dienen als Ruheort. Das lebendige Material Lehm betont durch seine Eigenschaften die Verbindung des Wohnraums zur Natur. Verdunstung und Schattierung durch den Garten und die Stampflehmelemente beeinflussen das Wohnklima und das Raumgefühl. Die Wahrnehmung der Bewohner wird durch verschiedene Elemente beeinflusst: der Blick ins Grüne, der von den gestampften Lehmpfeilern eingerahmt wird, die Haptik und Feuchtigkeit der rauen Oberflächen, das sanfte Rauschen der Blätter und Sträucher, der Duft der Pflanzen und Wiesen sowie das Berühren der eigenen Pflanzen im Garten. Eine Architektur der Sinne entsteht.

In einer Zeit der Entfremdung besinnt sich der Entwurf auf die grundlegenden Elemente der Architektur und analysiert ihre Eigenschaften. Durch Bilder und Gefühle werden Sehnsuchtsorte geschaffen und Visionen erlebbar gemacht.