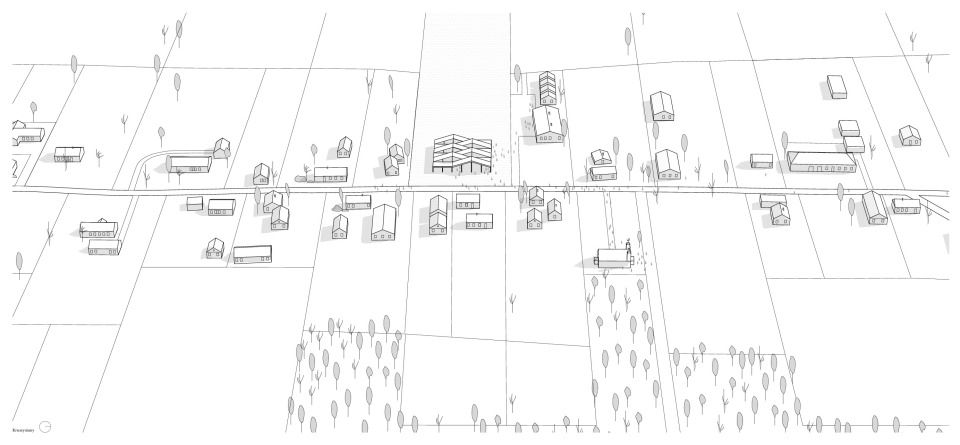

Anstatt eine passive Art von Architektur wie z.B ein "Museum für Tatarische Kultur" zu schaffen, ist es viel wichtiger auf aktive Art und Weise die Kultur dieser Minderheit zu pflegen. Eine Textilmanufaktur, die sich mit tatarischer Stoffproduktion beschäftigt, erzählt indirekt die Geschichte des Volkes und kann Ihre Traditionen und Werte fortsetzen. Das Gebäude dient jedoch nicht nur den Tataren, sondern bildet auch gleichzeitig einen Integrations- und Austauschraum. Außerdem spielte die Textilienindustrie und Stoffkultur in Ost Polen eine sehr wichtige wirtschaftliche Rolle.

Das Aussehen und Funktionieren dieser Manufaktur ist sehr eng mit dem da hergestellten Produkt verbunden. Der Anbau und die Verarbeitung von Lein als Faserpflanze hat eine Tradition, die bis in die Steinzeit zurück geht und war in Ost Polen sehr beliebt.

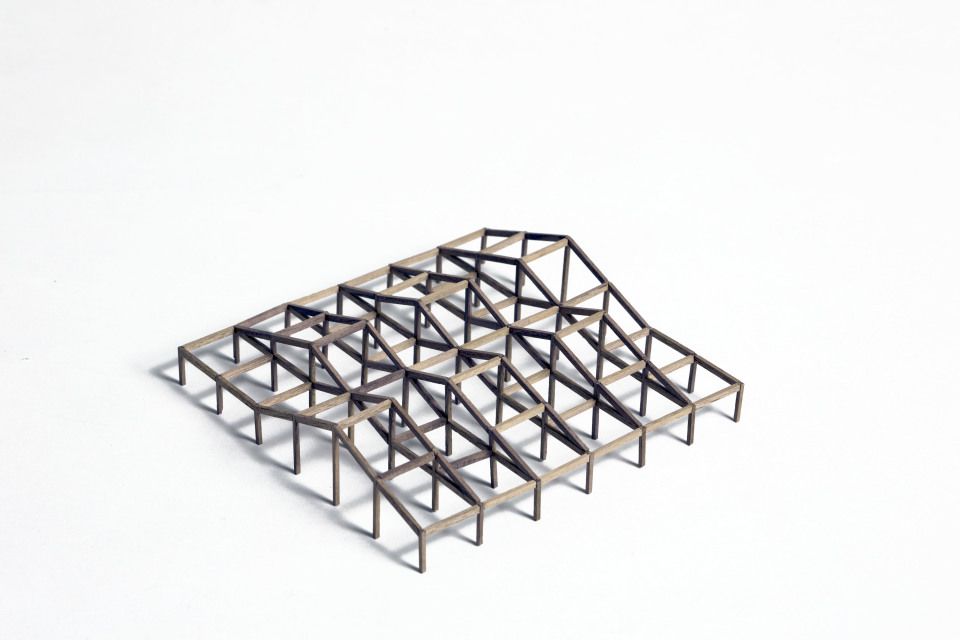

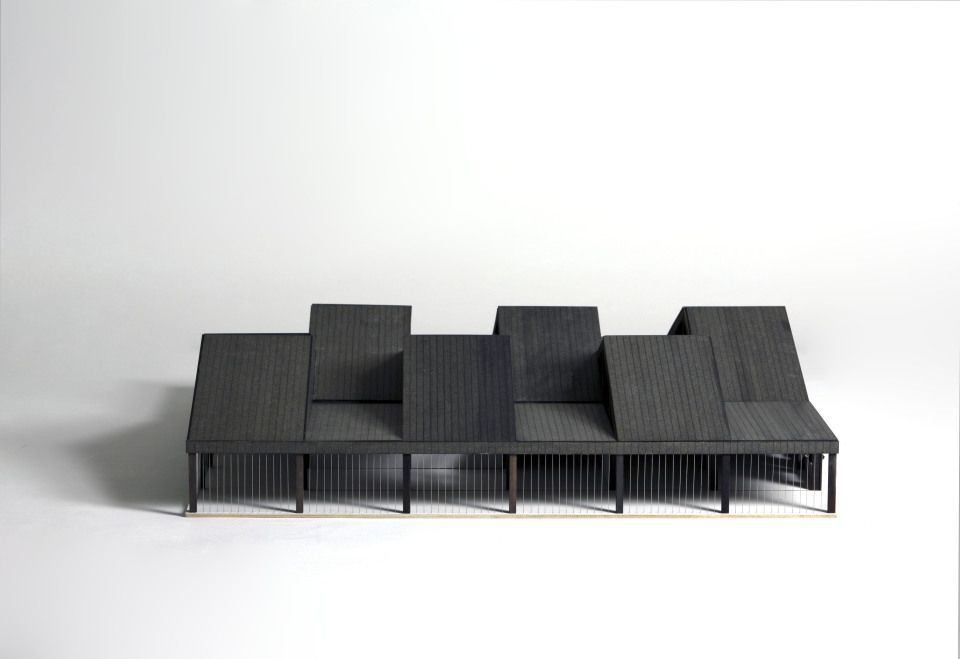

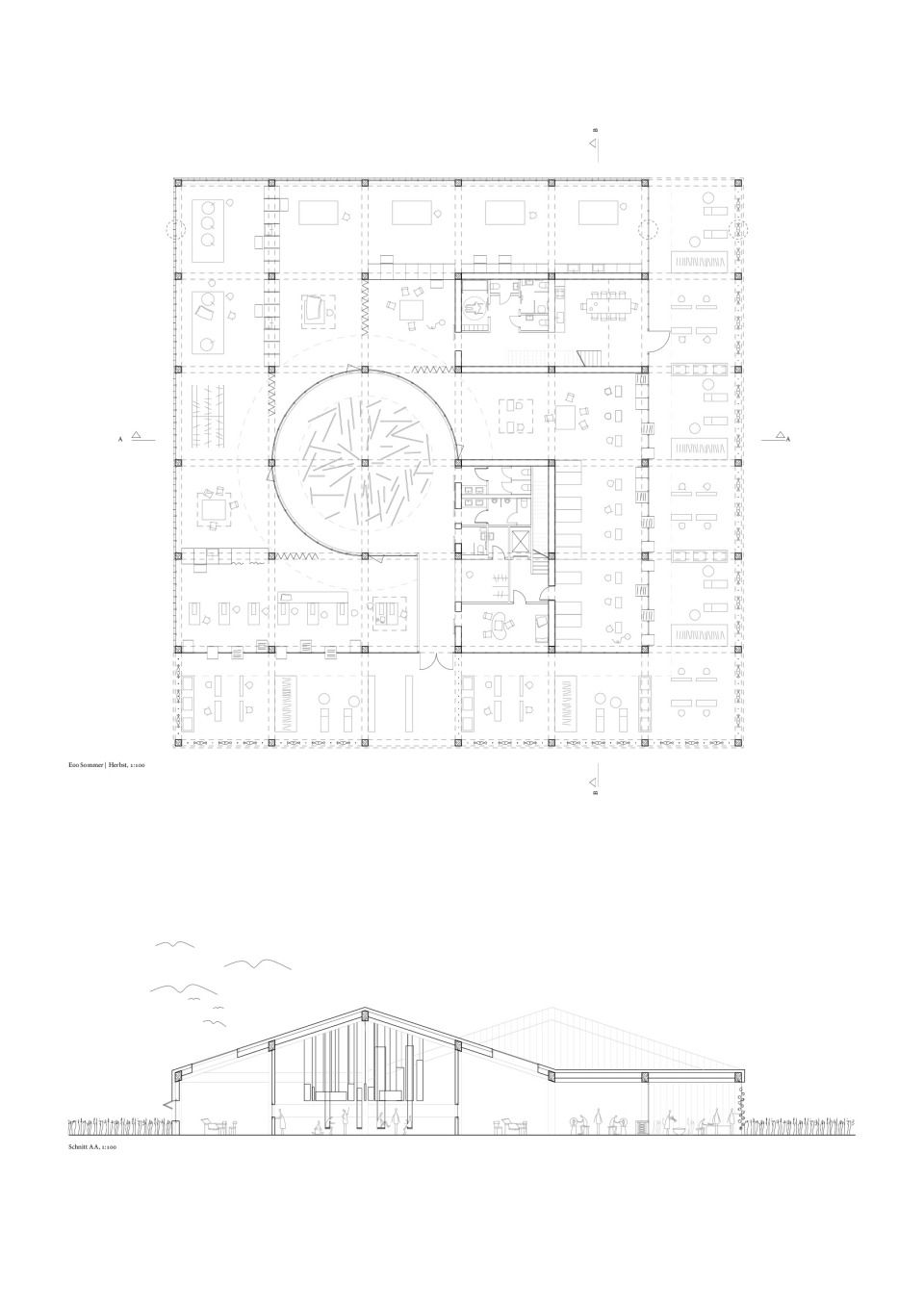

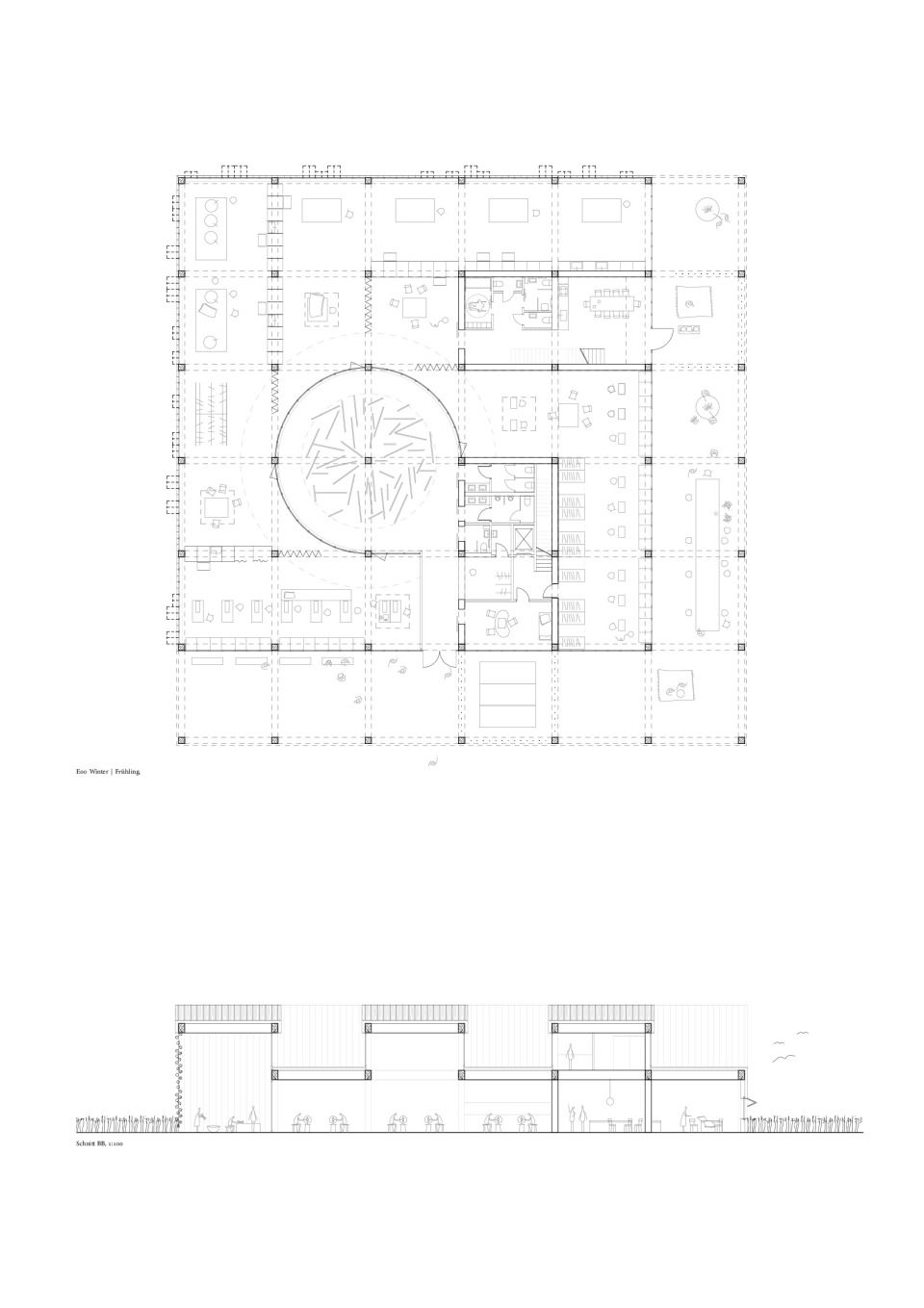

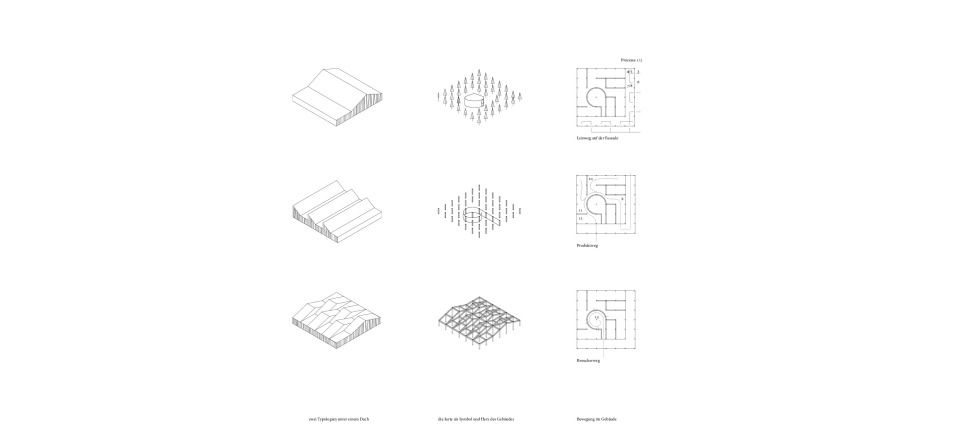

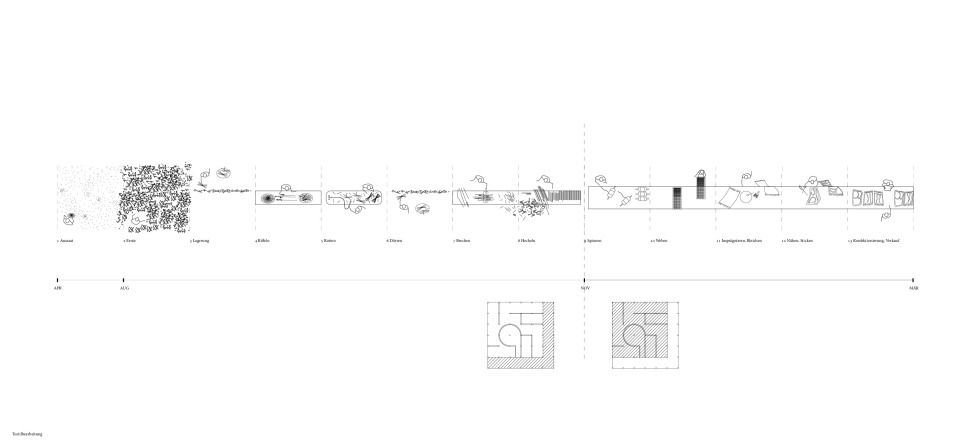

Der Flachsanbau findet im April statt. Nach ca. 3 Monaten (Ende Juli) ist die Pflanze reif genug um sie du ernten. Danach folgt die Bearbeitungphase bzw. Fasergewinnung. In der Zeit wird Flachs geriffelt, gerottet, getrocknet, gebrochen und als letztes gehechelt. Nach der traditionellen Flachsbearbeitung fanden alle diese Prozesse in einem vom Regen geschütztem Außenraum, da währenddessen sehr viel Staub und Reste produziert werden. Man sollte diese Aktivitäten innerhalb von ca. 3 Monaten abschließen, so dass im man im Herbst mit den eher "sauberen" Prozessen und der eigentlichen Textilherstellung anfangen kann. Das Spinnen, Weben, Bleichen und Nähen kann das ganze Jahr über stattfinden, soweit man genug Material hat. Für unseren Entwurf bedeutet das, dass man Räumlichkeiten braucht, die nur über 3 Monate im Jahr benutzt werden (die sogenannte "temporäre Produktion"). Man könnte natürlich Räume schaffen, die nach den 3 Monaten ihre Nutzung komplett ändern. Genau das wollten wir eigentlich vermeiden und bezüglich der Funktion des Gebäudes sich auf nur eine beschränken. Eine Funktion, die aber kräftig genug ist, um den Dorf eine neue Qualität geben. Aus diesem Grund haben wir eine andere Alternative für die 3-monatige Räume gefunden. Wir schaffen Bereiche in dem Gebäude, die nach der gewissen Zeit verschwinden. Damit so ein Konzept funktioniert müssen sich die Räume am äußeren Teil des Hauses befinden, bzw. an der Fassade. So können diese zu einem Außenraum werden.

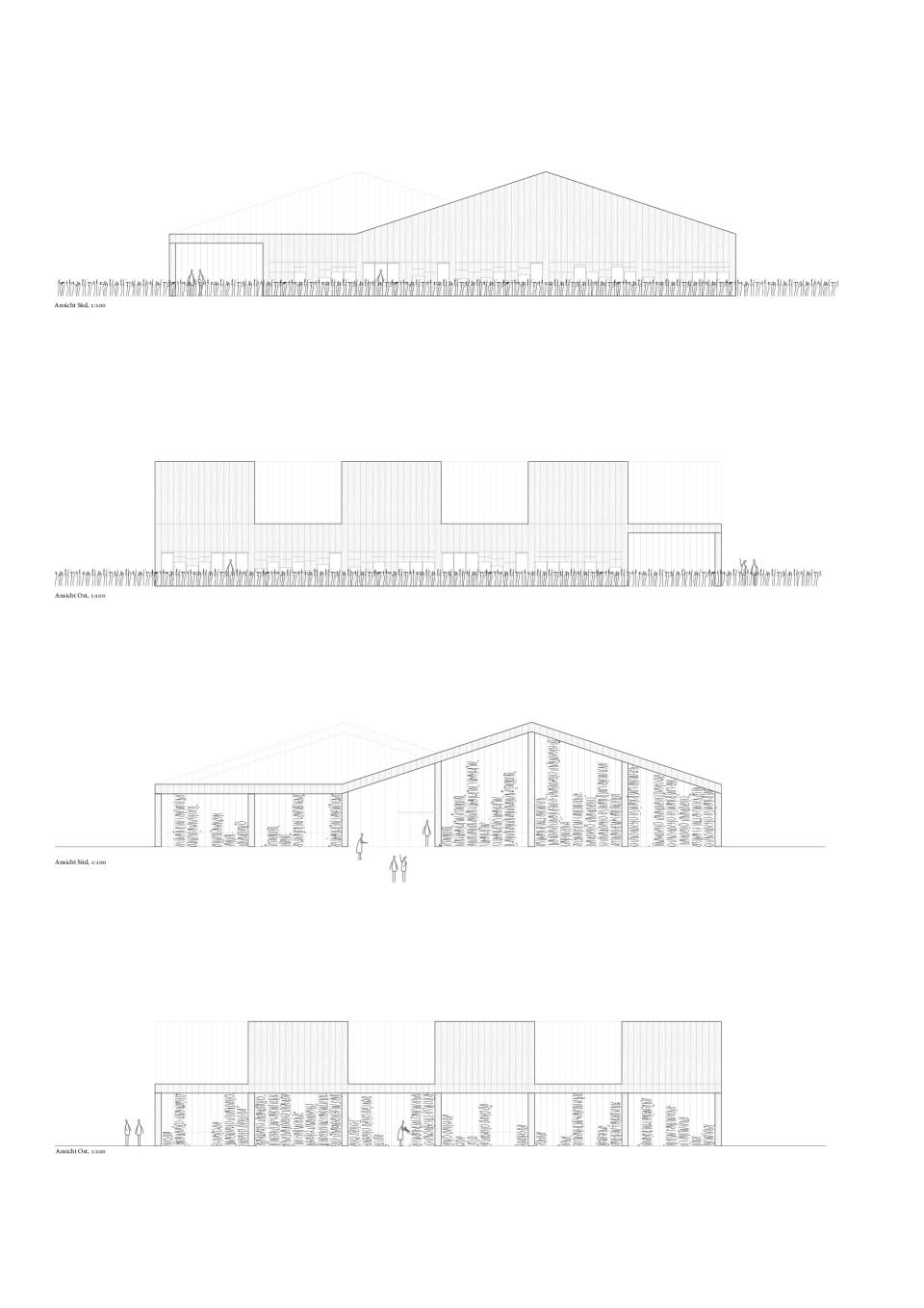

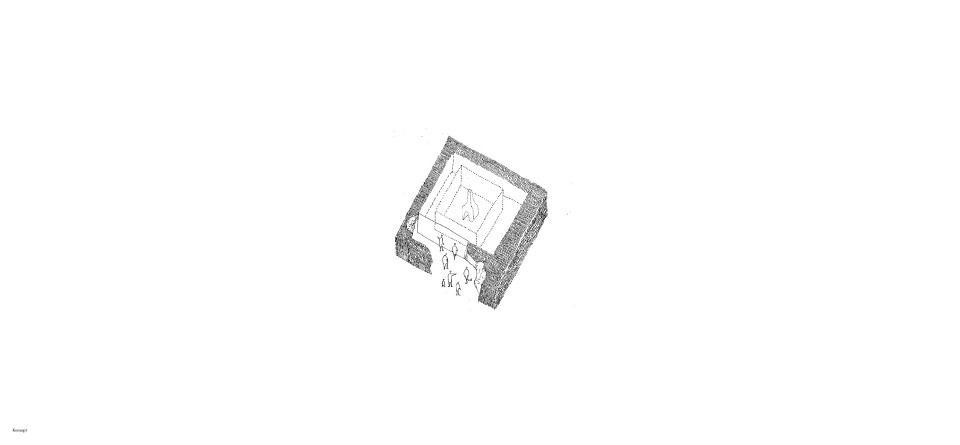

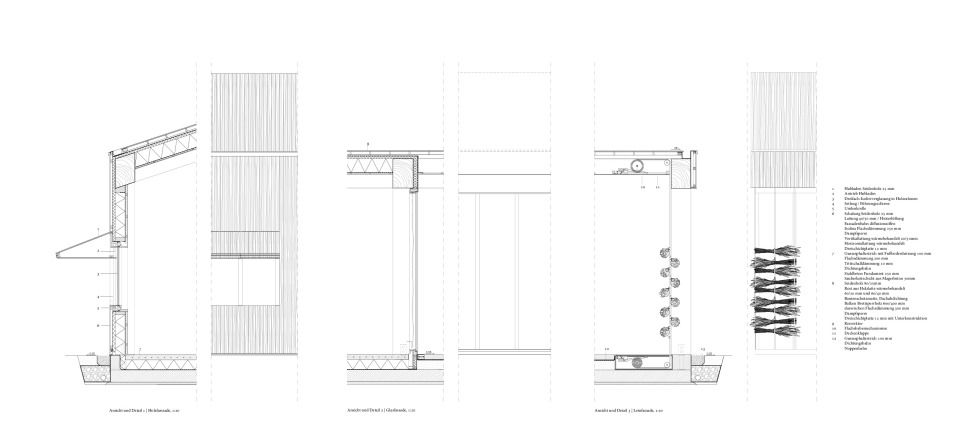

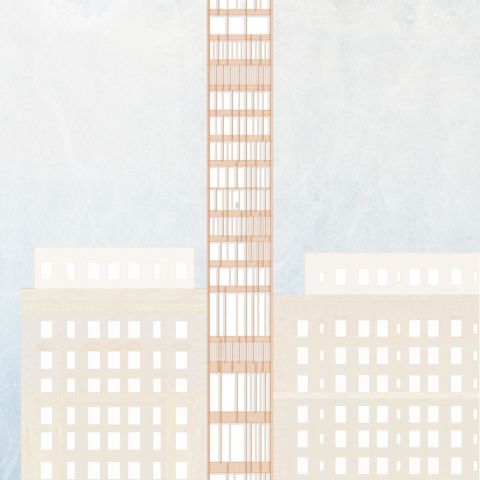

Der Gedanke den Lager als Raum, der normalerweise in Gebäuden versteckt wird, nach außen zu bringen um die Funktion und Charakter des Gebäudes zu betonen, ist zu unserem Konzept geworden. Das Material wird also aus dem Feld auf der Fassade gelagert. In der unmittelbaren Nähe zu dieser Fassade finden dann gleichzeitig die ersten Prozesse der Produktion statt, die das benötigte Flachs sich aus dem "Lager" also der Fassade nehmen können. So findet ein Zirkulationsprozess statt. Die Fassade wird immer wieder nachgefüllt und der Flachs immer weiter verarbeitet. Es entsteht also eine "mobile Fassade" die im permanenten Bewegung ist und ein Symbol unserer Manufaktur bildet. Zudem bildet sie Räumlichkeiten für die "3-monatige" Prozesse. Nachdem das ganze Flachs aus dem Feld gebracht wird, werden auch die Prozesse abgeschlossen und dementsprechend die Bereiche nicht mehr benötigt. So können wir die Räume geschickt verschwinden lassen. Da nach dem Konzept die "temporäre Produktion" die äußere Hülle des Gebäudes schafft, aber auch unmittelbar an den weiteren Prozessen liegen muss, bilden die einzelnen Bereiche eine Art Funktionsschichten. Die erste Schicht wäre die "temporäre Produktion" nach der die dauerhafte folgt. Die Innere Schicht und somit den Herz der Manufaktur bildet der Austellungsbereich, wo die Besucher die hergestellten Produkte bewundern können.

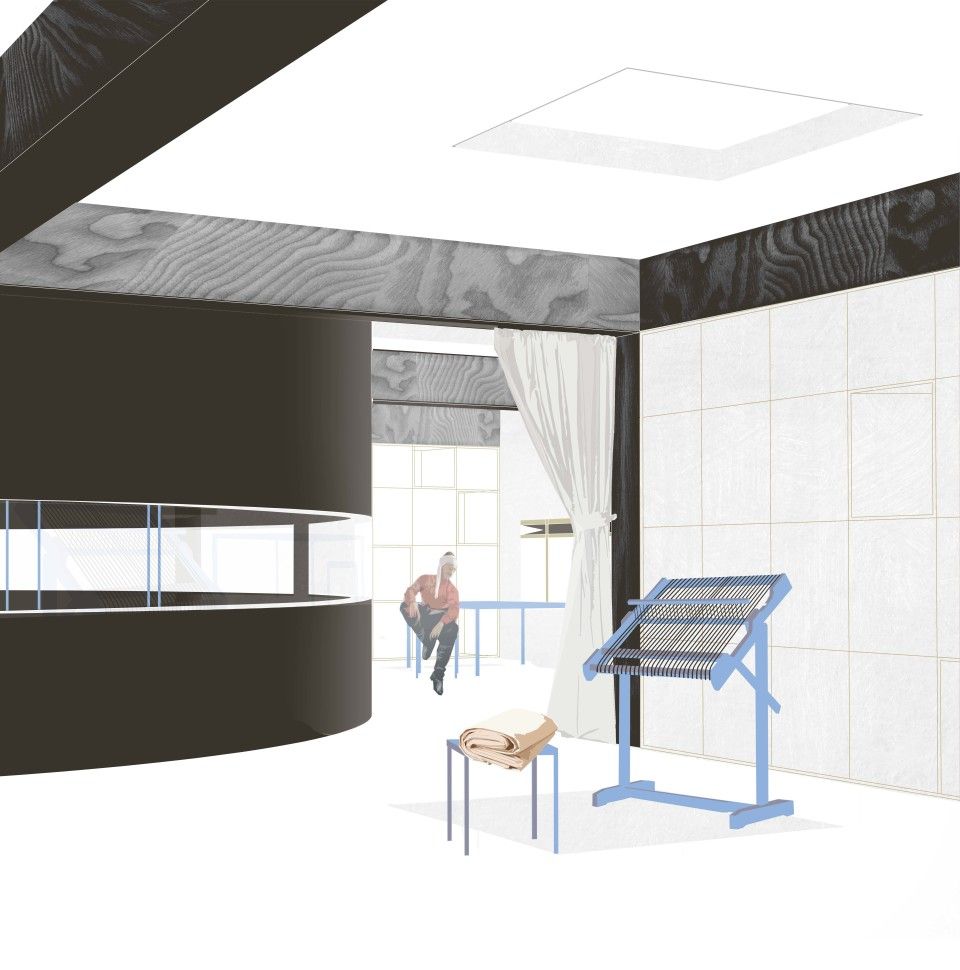

Der Eingang zu dem Gebäude führt über die temporäre Fassade, die die äußere Schicht bildet. Als ein Besucher, der von dem Produktionsbereich abgetrennt werden soll, gelingt man über einen relativ schmalen Flur auf dem sich eine Garderobe und Toiletten befinden, direkt zu dem Herz des Gebäudes - dem Austellungsraum. Der Raum hat die Form eines Kreises, die einerseits an die tatarische Jurte erinnern soll, aber auch eine gewisse Bewegung in das Haus reinbringen soll. Der Besucher wird durch das Kreis geführt und weißt genau wo er lang soll. Auf dem Weg hat er die Möglichkeit in die einzelnen Bereiche der Produktion, die um den Kreis angelegt sind, reinzuschauen. Da die Öffnungen genau auf der gleichen Höhe wie die Fassadenfester liegen, entsteht nicht nur eine gewisse Interaktion zwischen dem Besucher und dem Mitarbeiter, aber auch ein Bezug zu dem Leinfeld und der umgebenden Natur. Zudem, falls notwendig, kann man auch von dem Raum zu den einzelnen Prozessen durch eine Tür gelingen.

Die Ausstellung ist ebenfalls in einem Kreis konzipiert. Der äußere Rand des Kreises ist als eine Bewegungsfläche für die Besucher gedacht, als der Weg den sie machen können, um die einzelnen Schritte der Textilbearbeitung zu folgen. In dem inneren, informellen Kreis werden die Produkte der Manufaktur gezeigt. Diese hängen an Seilen, die an einer leichten Metallkonstruktion befestigt sind. Teppiche, Matten und Kleidungsstücke werden über den Köpfen aufgehängt, so dass der Blick durch den Raum ermöglicht wird. Einige der Seile gehen jedoch bis zum Boden und schaffen Sitzmöglichkeiten in Form von Schaukeln, die fest geankert sind.

Wie erwähnt ist der Produktionsbereich um den Kreis angelegt. Dabei war uns wichtig, dass die Prozesse in einer richtigen Reihenfolge platziert werden. Die temporäre Produktion, die Riffeln, Rotten, Trocknen und Brechen beinhaltet, streckt sich von der Richtung des Feldes über die Ost und Südfassade und endet unmittelbar an dem ersten "sauberen" Prozess. Dieser Teil der Manufaktur befindet sich in einem geschützten Außenbereich, hinter einer kalten Leinfassade. Wenn diese im Winter verschwindet, bleibt nur eine überdachte Fläche übrig, die als eine Terrasse oder ein kleiner Eventraum benutzt werden kann. Die vier weiteren Prozesse (Spinnen, Weben, Imprägnieren/Bleichen und Nähen/Sticken/Färben) finden hinter einer warmen Fassade statt. Die Arbeitstische sind an der äußeren Wänden angeordnet, so dass sie möglichst viel Licht bekommen können. Die Bereiche, die an dem Kreis angrenzen, sind als Workshopflächen gedacht, wo die Besucher auch aktiv an der Produktion teilnehmen können. Die jeweiligen Hallen werden mit Wandschränken voneinander getrennt, die als Lager und Abstellfläche benutzt werden. Der kreisförmige Austellungsraum, der die Besucher von der Produktion trennt, bildet in seiner Form auch eine Bewegungszone für die Mitarbeiter (im äußeren Ring), die von einer zu der anderen Halle geligen möchten. Falls sie jedoch sich von den anderen Prozessen trennen wollen, können sie eine mobile Trennwand benutzten. Somit werden auch die Gäste nicht komplett in die Halle reinschauen.

Das Gesamtbild von dem strengen Raster und einem freien, wandlosen Raum wird durch 3 Elemente ergänzt, als einzige richtige Wände haben: dem Kreis und 2 Funktionskernen - dem Besucher- und Mitarbeiterkern. Da beide Kerne nicht die Gesamthöhe des Gebäudes benötigen und an sich geschlossen sind, werden sie als 2-geschossig ausgebildet, was auch die Nutzfläche erhöht. Der Besucherkern befindet sich gleich bei dem Eingang und beinhaltet Nebenräume wie Garderobe und Toiletten. Außerdem befindet sich dort ein kleines Büro, wo die Gäste auch was bestellen können. Der Mitarbeiterkern hingegen liegt etwas tiefer in dem Gebäude drin, unmittelbar an der Ostfassade, wo es auch einen Eingang gibt. So können auch die im Außenbereich arbeitende Beschäftigte die Räume leicht erreichen. In diesem Kern befindet sich eine Küche mit dem Gemeinschaftraum aber auch Toiletten, Duschen und Garderoben für die Mitarbeiter.