Diagnose demenzkrank - dieses Schicksal wird zunehmend medial präsent und die medizinische Forschung ermöglicht einen fortgeschrittenen Einblick in das Krankheitsbild. Im Kontext des demografischen Wandels ist es unerlässlich räumliche Antworten zu formulieren, um sowohl für Betroffene und Angehörige, als auch dem Pflegepersonal ein geeignetes Umfeld zu schaffen. Bereits seit einigen Jahrzehnten verstehen sich bestimmte Träger, Organisationen aber auch Planer als Pioniere dieser Typologie. Angepasst an die Demenzkrankheit hat sich eine spezialisierte Einrichtungsform gebildet, das sogenannte „Demenzdorf“.

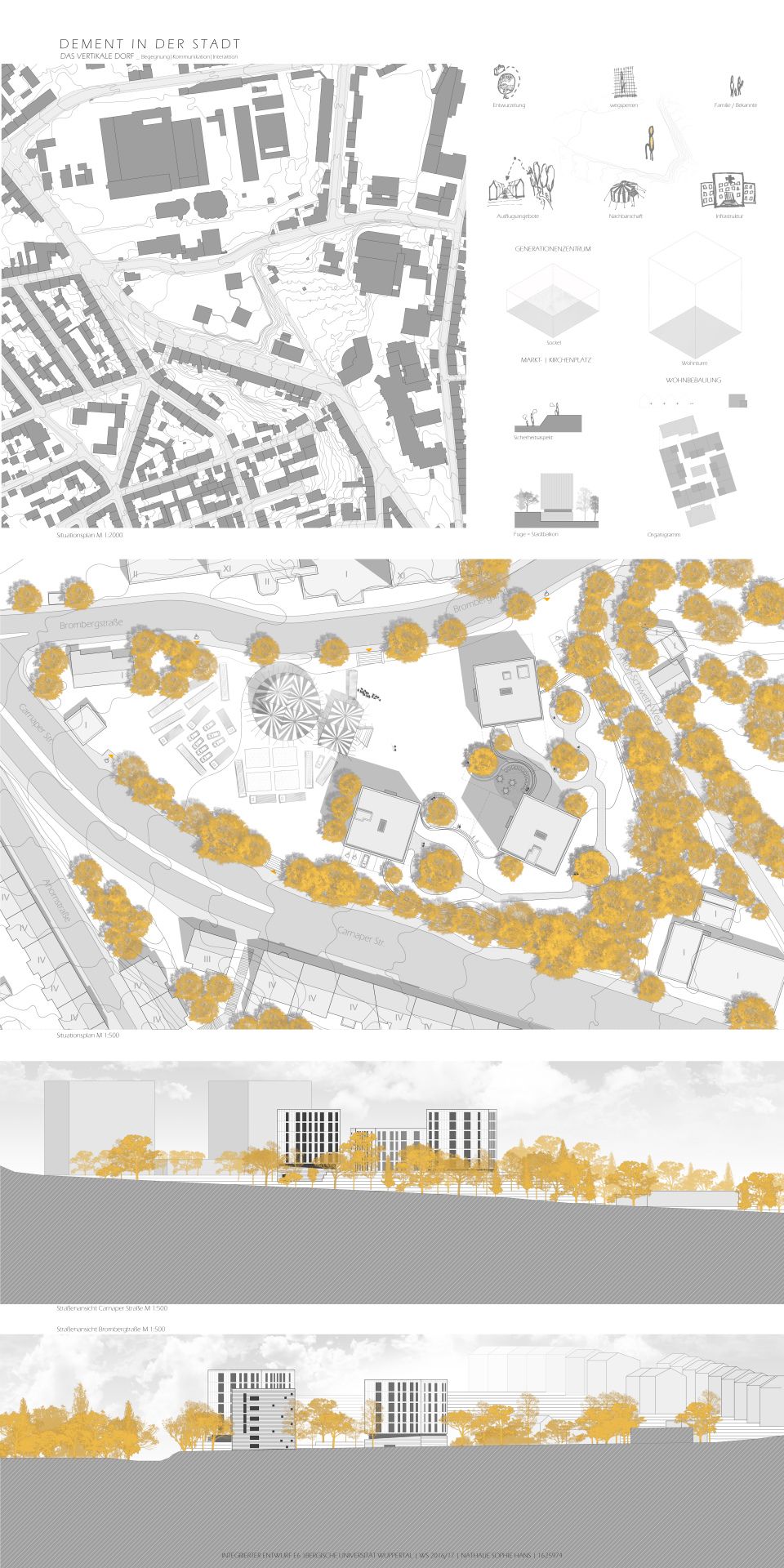

Das erarbeitete Entwurfskonzept hebt sich stark von den schon bekannten und im Vorfeld analysierten Einrichtungen ab. Dies liegt vor allem an der Wahl des Grundstücks, der vorhandenen Nutzungsstruktur des Grundstückes aber auch an der konzeptionell erarbeiteten Gebäudetypologie. Es handelt sich hierbei um eine innerstädtische Lage. Der mitten in Wuppertal, im Stadtteil Barmen, gelegene und aktuell qualitativ minderwertig genutzte Carnaper Platz, an der Carnaper Straße, soll durch das Entwurfskonzept aufgewertet und den Anwohnern neue Qualitäten bieten, aber auch architektonischen Raum für die Pflege der Demenzkrankheit gewähren. Die vorhandene Nutzung als Pkw-Parkfläche von Anwohnern und Angestellten, der angrenzenden WuppertalerStadtwerke, und als Festplatz für diverse Veranstaltungen, unter anderem dem Zirkus, soll konzeptionell weitestgehend bewahrt werden. Dies reduziert nicht nur die Fläche des Planungsgebietes sondern stellt besondere Ansprüche an das städtebauliche Konzept.

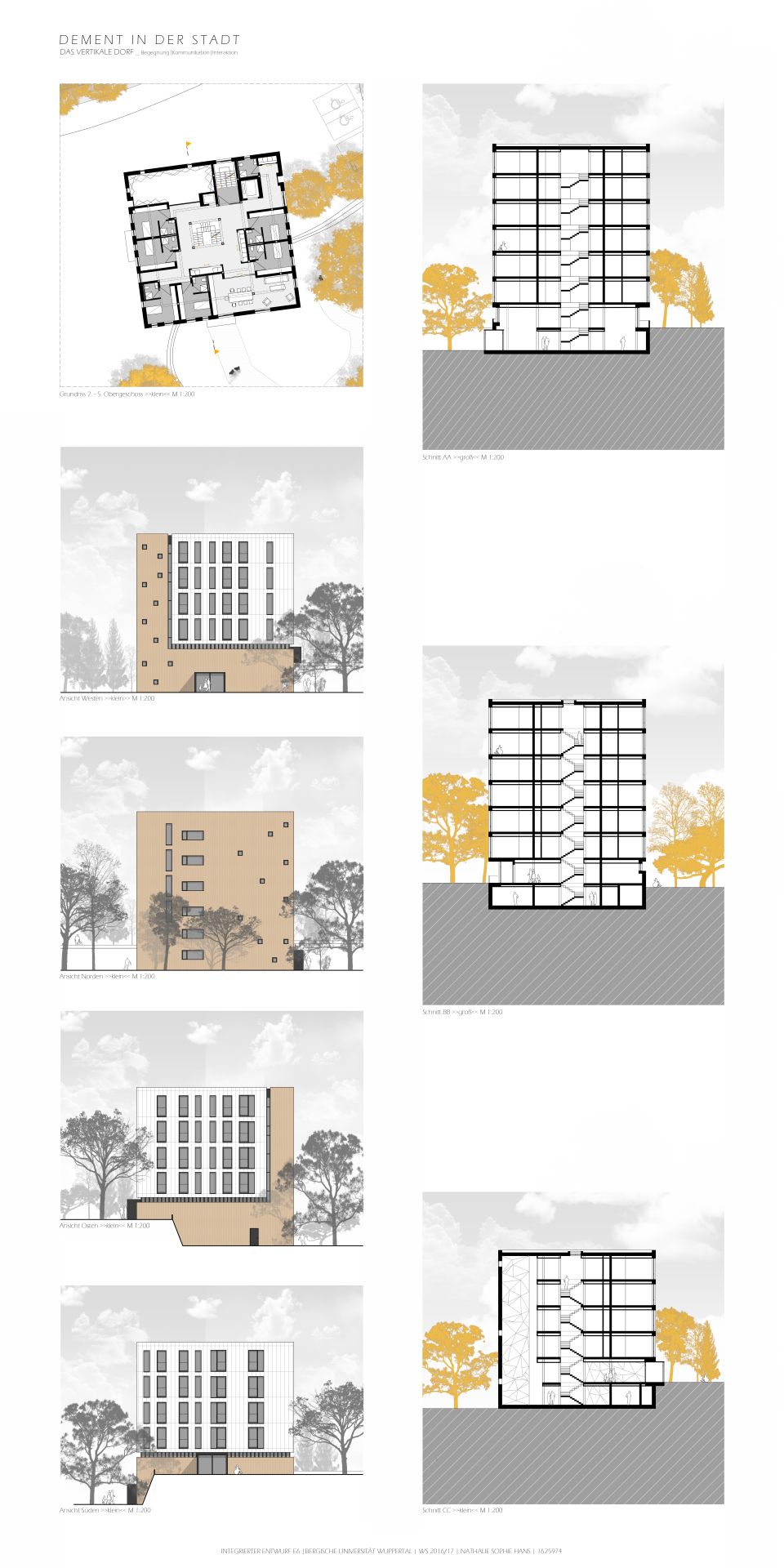

Die städtebauliche Situation ist besonders durch die "balkonartige" Terrassierung des Carnaper Platzes, die Ausrichtung auf das Stadtteilzentrum und die Öffnung zum Straßenraum interessant. Diese Stelle ruft gerade so nach einem städtebaulichen Statement. Die rein von Wohnen geprägte Blockrandbebauung im Süden trifft an dieser Stelle auf Industrie- und Unternehmensarchitektur. Dieser "harte" Bruch in der Stadtstruktur wird durch eine Konstellation aus drei in der Höhe und in der Ausrichtung variierenden Kuben strukturiert und abgemildert.

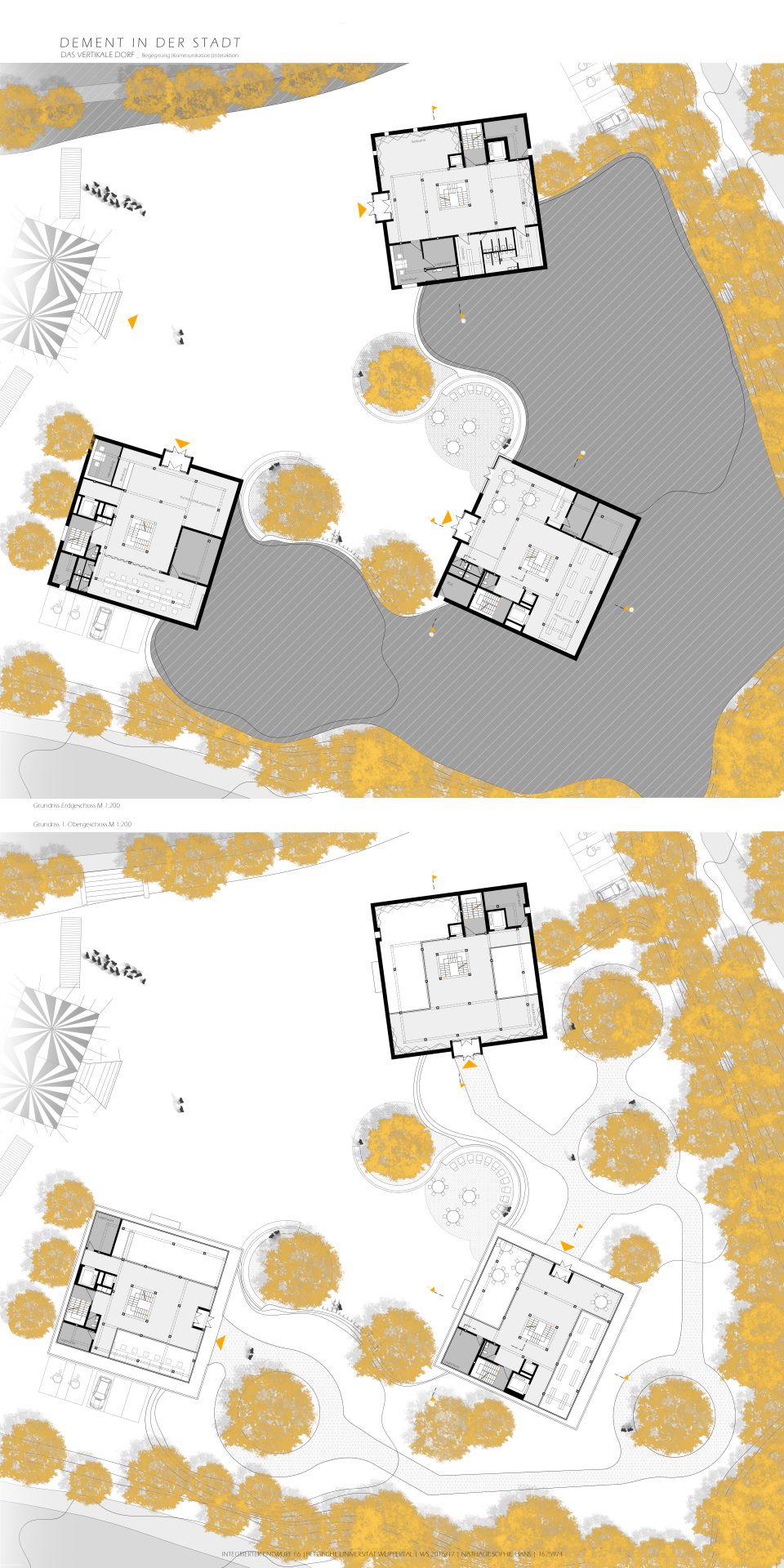

Das entwurfliche Konzept basiert auf der Idee eines vertikal orientierten Wohn- und Pflegeturms, der auf einem grundstücksübergreifend und gemeinschaftlich genutzten Sockels bzw. Basements steht. Die für die Demenz neuentdeckte "dörfliche Wohngemeinschaft" wird somit von einer horizontalen Ausbreitung in ein verstärkt städtisches Thema der Vertikalität umstrukturiert. Marktplatz und Kirchplatz befinden sich im übertragenen Sinne im Basement und die Wohnbebauung stapelt sich demnach geschossweise zu einer städtebaulich markanten Typologie. Durch eine zusätzliche Terrassierung des Carnaper Platzes wird auf die besonderen Sicherheitsanforderungen, die die Demenzkrankheit mit sich bringt reagiert. Es gibt demnach zwei unterschiedliche Platzebenen. Eine höher gelegene Ebene mit einem Demenzgarten und Stadtpark, sowie die eigentliche Platzebene, die sich in das Erdgeschoss zieht. Das Gebäude selbst dient mit bloß einem Haupteingang als Filter und mindert die Fluchtgefahr von Demenzerkrankten Patienten. Ob Treffpunkt-Café, Alles-Lädchen, Kunstseminarraum oder Kletterhalle, in dem Basement wird die generationenübergreifende Begegnung, Interaktion und Kommunikation durch unterschiedliche Nutzungen gefördert und angeregt, was wissenschaftlich erwiesen eine Verzögerung im Krankheitsverlaufs hervorruft und dem städtischen Raum zusätzliche Qualitäten ausspricht.

Das erarbeitete Entwurfskonzept hebt sich stark von den schon bekannten und im Vorfeld analysierten Einrichtungen ab. Dies liegt vor allem an der Wahl des Grundstücks, der vorhandenen Nutzungsstruktur des Grundstückes aber auch an der konzeptionell erarbeiteten Gebäudetypologie. Es handelt sich hierbei um eine innerstädtische Lage. Der mitten in Wuppertal, im Stadtteil Barmen, gelegene und aktuell qualitativ minderwertig genutzte Carnaper Platz, an der Carnaper Straße, soll durch das Entwurfskonzept aufgewertet und den Anwohnern neue Qualitäten bieten, aber auch architektonischen Raum für die Pflege der Demenzkrankheit gewähren. Die vorhandene Nutzung als Pkw-Parkfläche von Anwohnern und Angestellten, der angrenzenden WuppertalerStadtwerke, und als Festplatz für diverse Veranstaltungen, unter anderem dem Zirkus, soll konzeptionell weitestgehend bewahrt werden. Dies reduziert nicht nur die Fläche des Planungsgebietes sondern stellt besondere Ansprüche an das städtebauliche Konzept.

Die städtebauliche Situation ist besonders durch die "balkonartige" Terrassierung des Carnaper Platzes, die Ausrichtung auf das Stadtteilzentrum und die Öffnung zum Straßenraum interessant. Diese Stelle ruft gerade so nach einem städtebaulichen Statement. Die rein von Wohnen geprägte Blockrandbebauung im Süden trifft an dieser Stelle auf Industrie- und Unternehmensarchitektur. Dieser "harte" Bruch in der Stadtstruktur wird durch eine Konstellation aus drei in der Höhe und in der Ausrichtung variierenden Kuben strukturiert und abgemildert.

Das entwurfliche Konzept basiert auf der Idee eines vertikal orientierten Wohn- und Pflegeturms, der auf einem grundstücksübergreifend und gemeinschaftlich genutzten Sockels bzw. Basements steht. Die für die Demenz neuentdeckte "dörfliche Wohngemeinschaft" wird somit von einer horizontalen Ausbreitung in ein verstärkt städtisches Thema der Vertikalität umstrukturiert. Marktplatz und Kirchplatz befinden sich im übertragenen Sinne im Basement und die Wohnbebauung stapelt sich demnach geschossweise zu einer städtebaulich markanten Typologie. Durch eine zusätzliche Terrassierung des Carnaper Platzes wird auf die besonderen Sicherheitsanforderungen, die die Demenzkrankheit mit sich bringt reagiert. Es gibt demnach zwei unterschiedliche Platzebenen. Eine höher gelegene Ebene mit einem Demenzgarten und Stadtpark, sowie die eigentliche Platzebene, die sich in das Erdgeschoss zieht. Das Gebäude selbst dient mit bloß einem Haupteingang als Filter und mindert die Fluchtgefahr von Demenzerkrankten Patienten. Ob Treffpunkt-Café, Alles-Lädchen, Kunstseminarraum oder Kletterhalle, in dem Basement wird die generationenübergreifende Begegnung, Interaktion und Kommunikation durch unterschiedliche Nutzungen gefördert und angeregt, was wissenschaftlich erwiesen eine Verzögerung im Krankheitsverlaufs hervorruft und dem städtischen Raum zusätzliche Qualitäten ausspricht.