die waldmühle auf dem beerbach ist die unterste von vier mühlen zwischen nieder-beerbach und eberstadt. die ältesten dokumente datieren zum ende des 18. jahrhunderts, in denen die mühle als gerber- und später als walkmühle bezeichnet wurde. erst 1856 wurde sie zur mahlmühle umgebaut.

1924 eröffnete eine beliebte gastwirtschaft, die bis in die 1960er jahre bestand. 1960 wurde

der mühlenbetrieb aufgegeben. die mühle steht unter denkmalschutz.

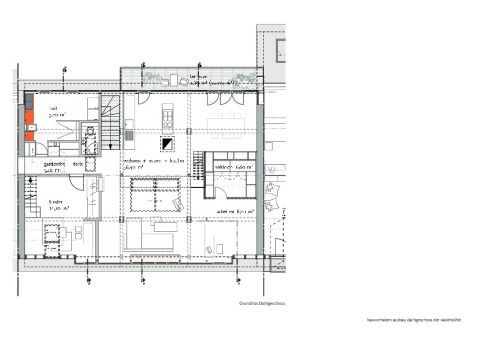

heute bietet die mühle vier generationen raum zum leben. die vierseitige hofanlage besteht aus

dem ehemaligen wohnhaus, dem mühlenhaus, mehreren scheunen und ställen. das hauptgebäude besteht aus zwei nebeneinander liegenden teilen, von denen im ersten bauabschnitt bereits das dachgeschoss im linken teil ausgebaut wurde.

im zweiten bauabschnitt wurde ein weiterer teil des ehemaligen mühlenhaus umgebaut und energetisch saniert. es erstreckt sich über drei geschosse und bietet so platz für eine kleine praxis im erdgeschoss, einen großzügigen wohnbereich im obergeschoss und zusätzliche schlafräume im dachgeschoss.

dachgeschos - loft

im ersten bauabschnitt wurde das dachgeschoss ausgebaut, welches ehemals als pension für die gaststätte diente. es entstand ein außergewöhnliches dachgeschoss - loft auf 115 qm.

den von berg zu tal lichtdurchfluteten wohnbereich zoniert ein schlafhaus.

im unteren bereich dieses filzhauses befindet sich eine ankleide sowie schränke für den essbereich. In der oberen ebene unter der dachschräge befindet sich der schlafbereich. die haptik der filzoberfläche steht in kontrast zu den großen glasflächen. eine zu öffnende fensterkiste lässt die weite des ausblickes erlebbar werden.

mühlenwohnhaus

besonderes anliegen war es im zweiten bauabschnitt, die schlechte belichtungssituation des

mühlenhauses zu verbessern. es musste ein belichtungskonzept für den gebäudekern gefunden werden, welches die denkmalschutzrechtlichen anforderung erfüllt, als auch den nur von zwei seiten belichteten wohnraum und arbeitsbereich ausreichend versorgt. es durften keine zusätzlichen öffnungen in die hofseitige natursteinfassade gebrochen werden, so dass ein lichthof über drei geschosse gebaut wurde, der mittels einer atelierverglasung nach süd-west im dach belichtet wird und als erschließungszone dient. gleichzeitig wird eine lehmstampfwand von der einfallenden sonne bestrahlt und dient als wärmespeicher sowie zur

verbesserung des wohnklimas.