Erweiterung Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig

Geschichte des Orts

Leipzig hat eine lange Geschichte als Stadt des Buches. 1825 wurde hier der Börsenverein der Deutschen Buchhändler gegründet. Von dort ging die Initiative zum Bau einer Deutschen Nationalbibliothek aus.

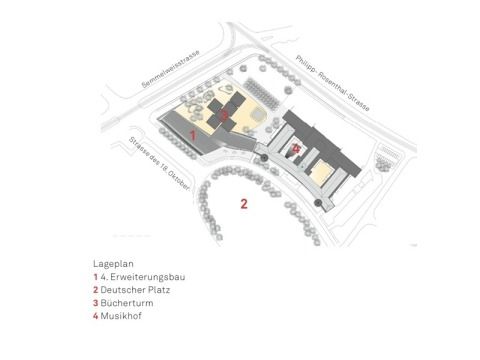

1914 stellte die Stadt Leipzig dem Börsenverein das Grundstück am Deutschen Platz zur Verfügung. Nach Plänen des Baurats Oakar Pusch entstand bis 1916 das monumentale Gebäude, das bis heute die Raumwirkung des ovalen Deutschen Platzes ausmacht.

Die Deutsche Nationalbibliothek blieb über Jahrzehnte ein Solitär am Deutschen Platz. Erst nach 1990 begann die Randbebauung.

Spannungsverhältnis zwischen baukulturellem Erbe

und zeitgenössischer Architektur

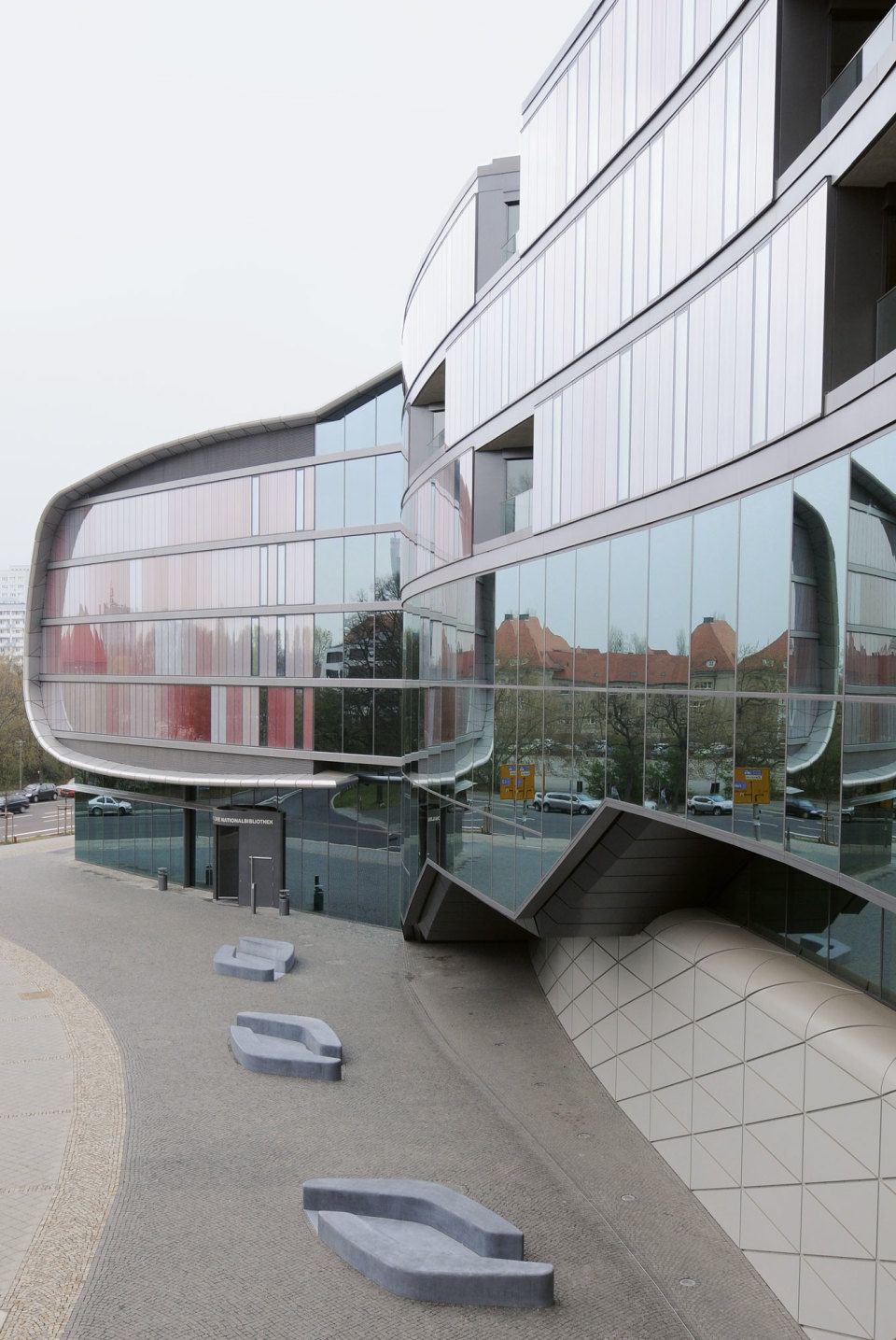

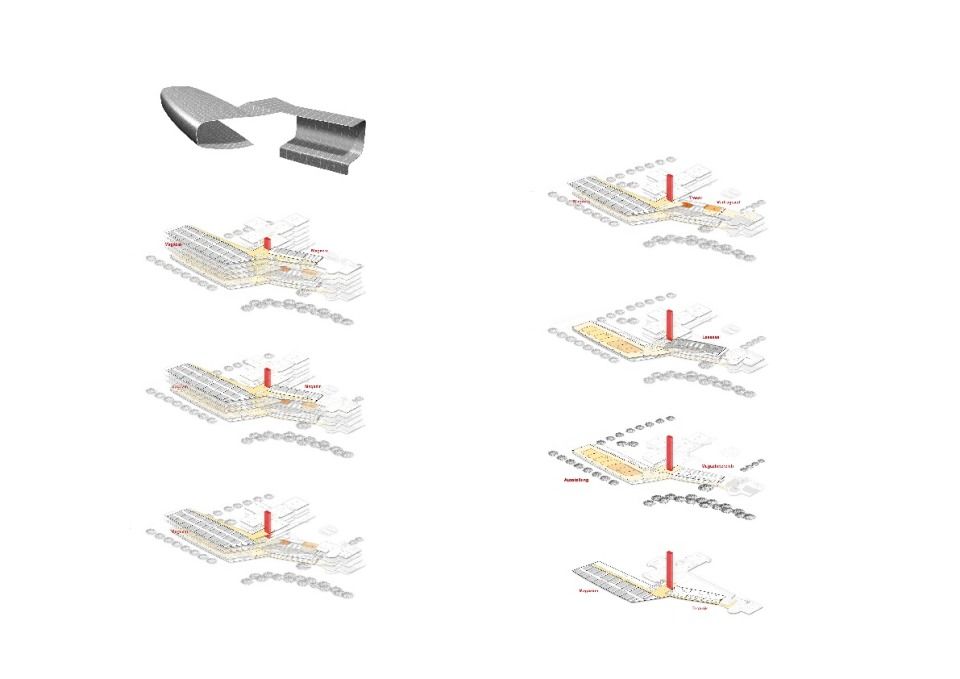

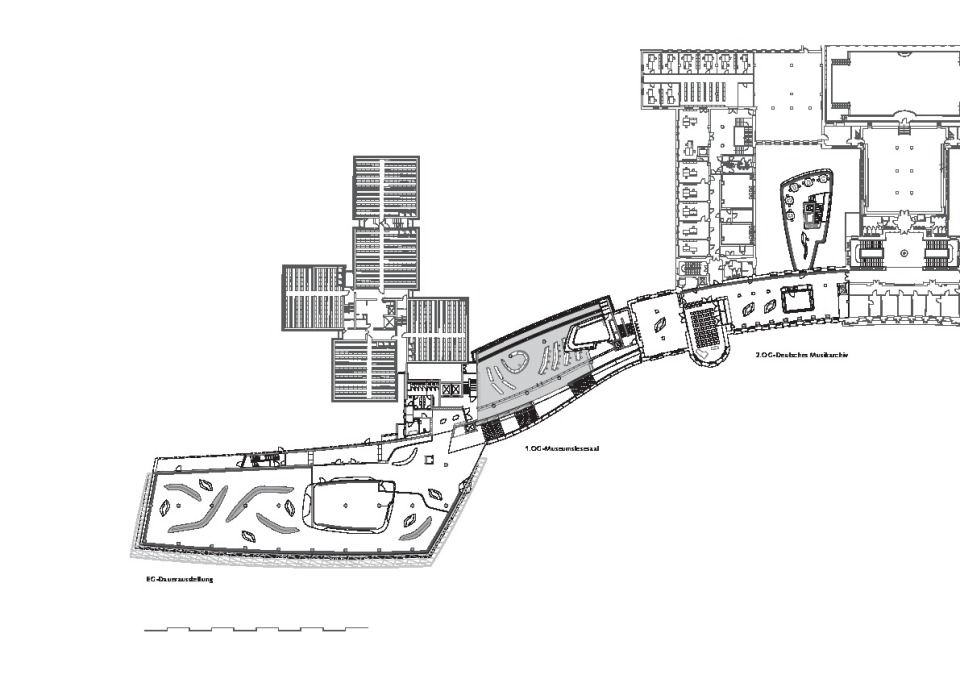

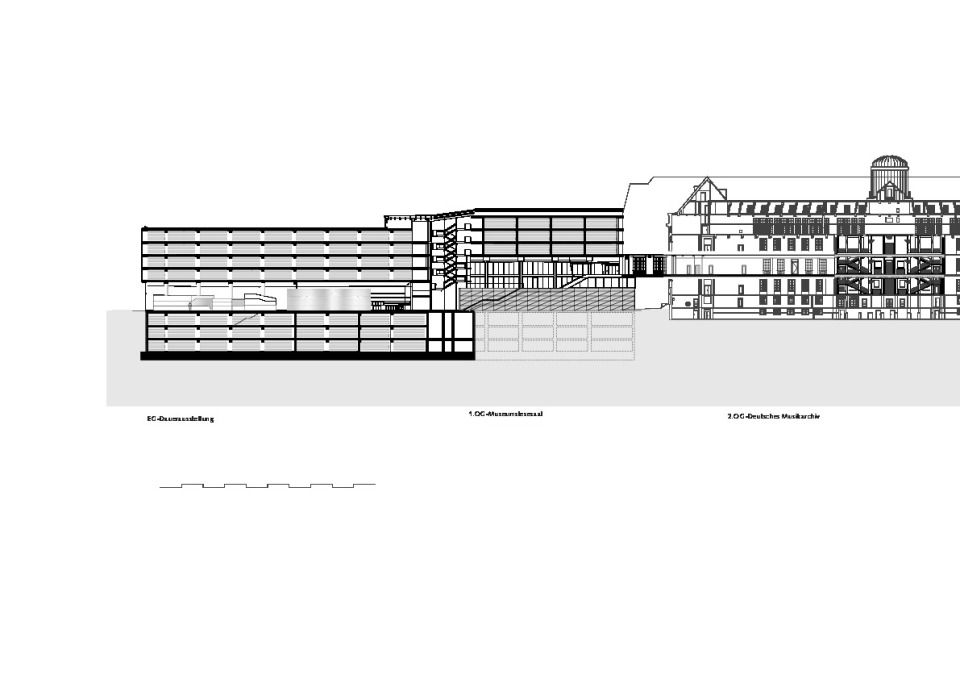

Der 4. Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek schließt die Lücke zwischen historischem Hauptgebäude und Bücherturm und rundet die Platzfigur an der Ecke Straße des 18. Oktober und Semmelweisstraße ab. Heute verbindet diese beiden Bauwerke der teils geschlossene und teils offene und einladende Neubau.

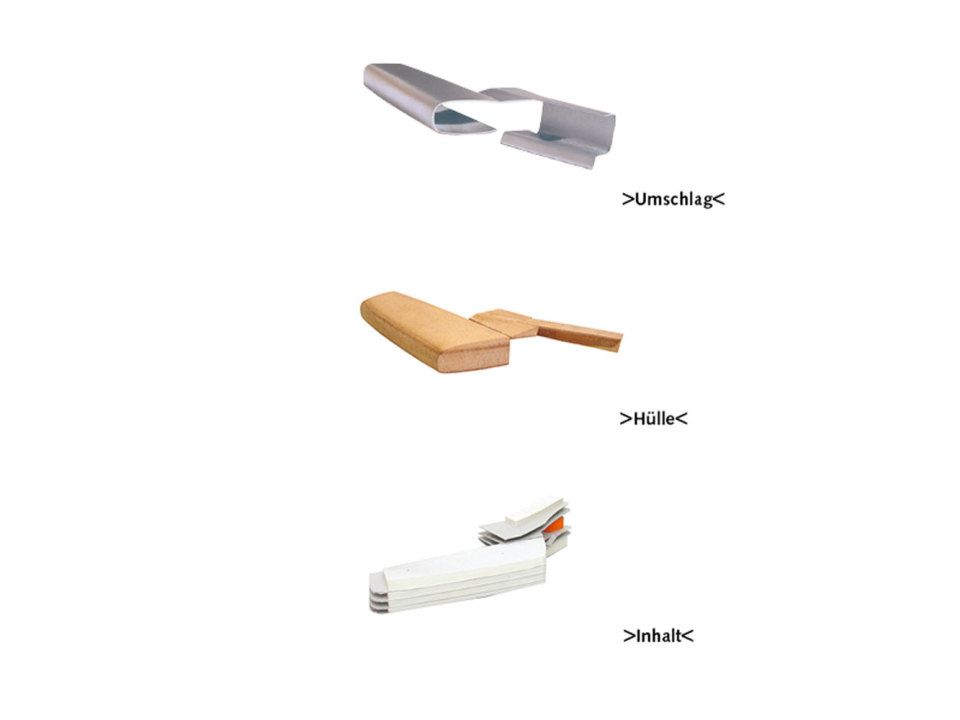

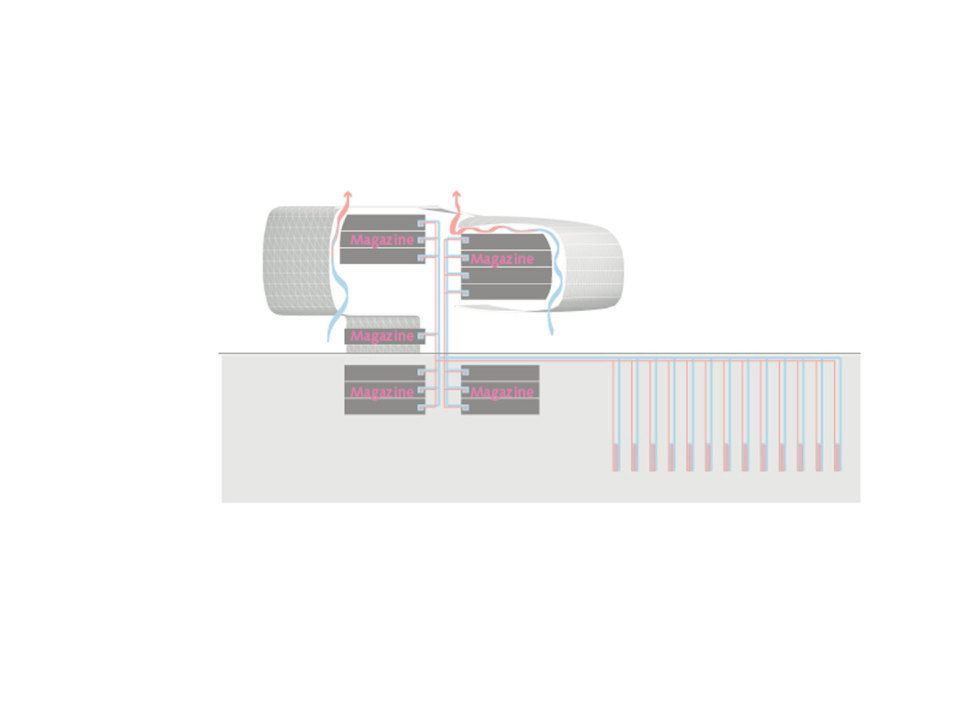

Die Magazinblöcke, die bis tief in die Erde reichen, sind oberirdisch mit einer Klimahülle „verpackt“.

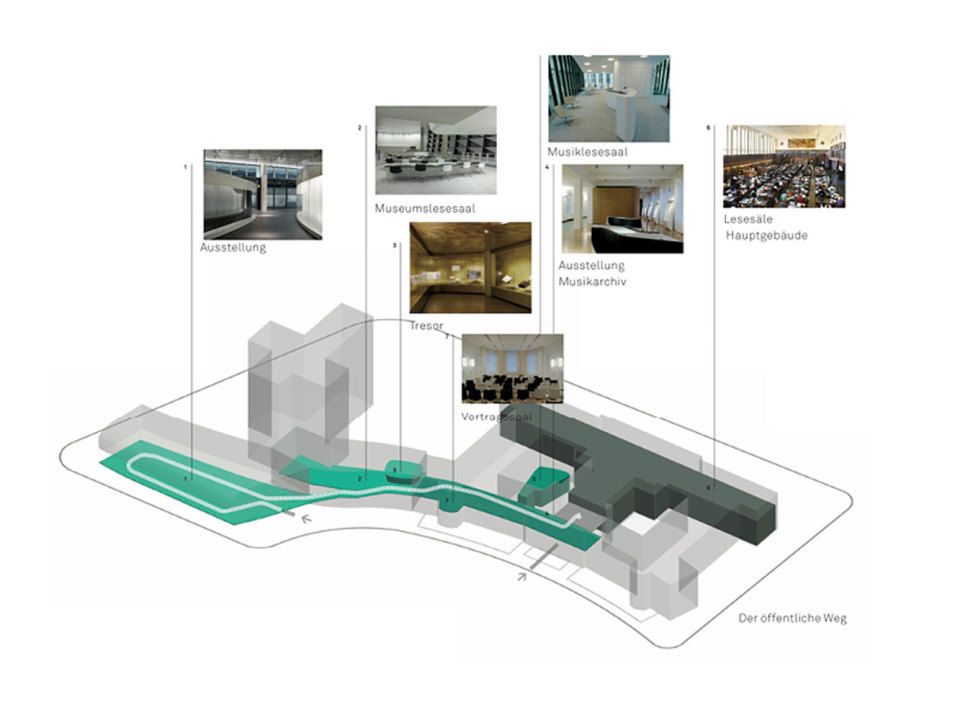

Eine „gläserne Brücke“ zwischen Magazinbereich und Hauptgebäude öffnet das Haus mit seinem 2. Eingang zum Deutschen Platz hin. Hier sind das Deutsche Buch - und Schriftmuseum mit Foyer, Ausstellungsflächen, Lesesaal, Tresor und Büros untergebracht.

Es entstand ein Ensemble, das 3 Epochen der Architekturgeschichte in ein spannungsreiches Verhältnis zueinander bringt:

Das frühe 19. Jahrhundert, die 70er/8oer - Jahre und das 3. Jahrtausend.

Gestalterische Qualität

Die silbrig schimmernde Klimahülle, das große Schaufenster, die direkt an den Stadtraum angrenzende Treppenanlage hinter Glas, die Verblendung der darüberliegenden nicht öffentlichen Bereiche durch zartfarbene, senkrecht strukturierte Glasplatten, sowie der neue Lesesaale des Deutschen Musikarchivs,

der wie ein UFO im nordwestlichen Hof des Hauptgebäudes gelandet iat, machen

das ganze Gebäude von allen Seiten zu einem Anziehungspunkt für Besucher und Passanten.

Wer sich durch das Gebäude bewegt, erlebt eine organisch geformte Raumfolge,

die nicht nur ihre Funktion erfüllt, sondern das Gefühl des Flanierens in entspannter Atmosphäre vermittelt.

Ästhetische Anmutung

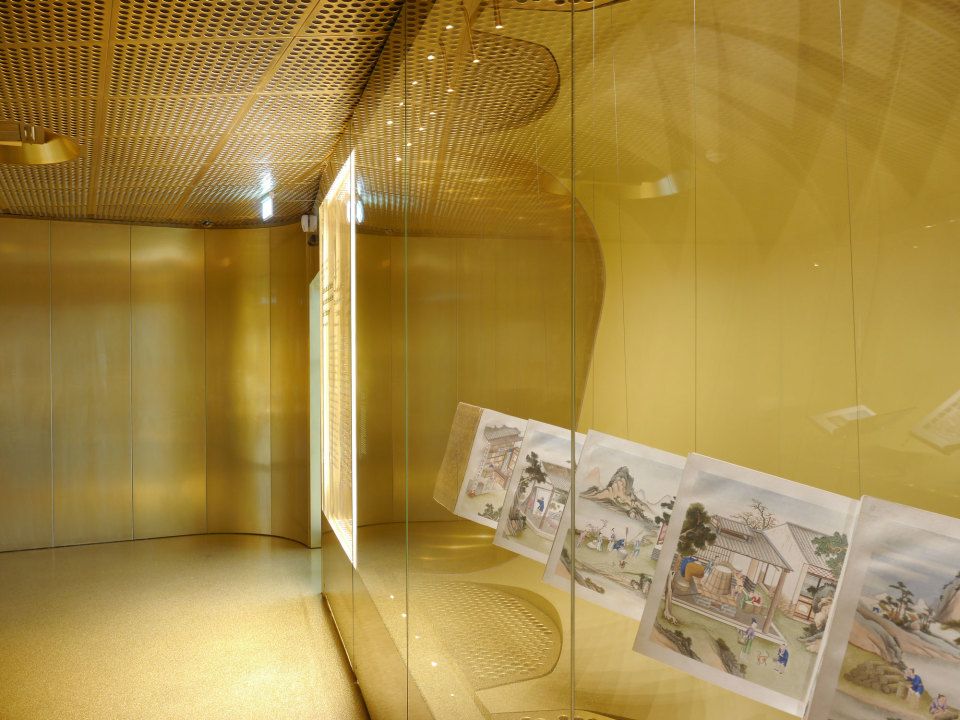

Bis auf die Drehstühle sind alle Möbelstücke, also Tische, Regale, Sitzgelegenheiten, Theken und Vitrinen eigens für die entsprechenden Räume und Zonen entworfen und gebaut.

Dadurch entsteht das Bild einer harmonischen, fast sinnlichen Welt, die sich befreit hat von Konvention, Bürokratie und Zwang. Die perfekte Ordnung sieht und spürt man nicht mehr.

Das wird unterstützt durch die vielen überraschenden Ausblicke und das

wechselnde Tageslicht.

Impulse für urbanes Leben

Das Gebäude hat keine Rückseite. Von der Haltestelle an der Strasse des

18. Oktober sind es nur wenige Meter bis in den neuen „Garten“ der

Deutschen Nationalbibliothek. Ein Kirschhain, Blauglockenbäume, Sitzinseln und die skulpturale, goldfarbene Präsenz des kleinen Energiehäuschens bespielen diese öffentliche Anlage, die durch den leuchtenden Bücherturm, das Baumdach, die Westfassade des historischen Hauptgebäudes, sowie der teils farbig spiegelnden Nordseite des Erweiterungsbaus begrenzt wird.

Ein Durchgang im Hauptgebäude führt auf den Deutschen Platz.