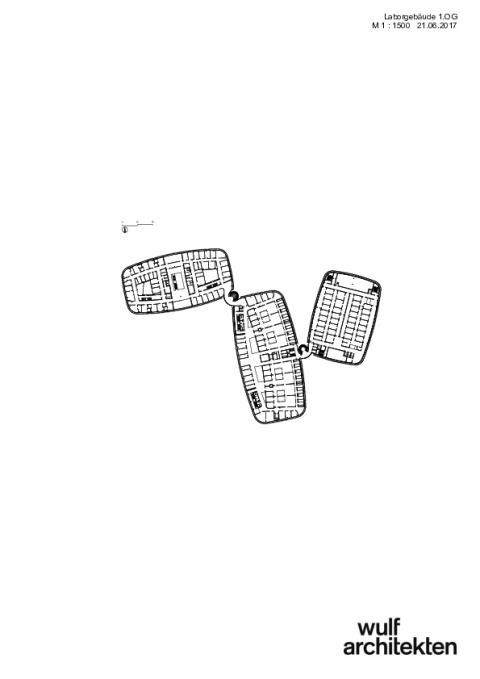

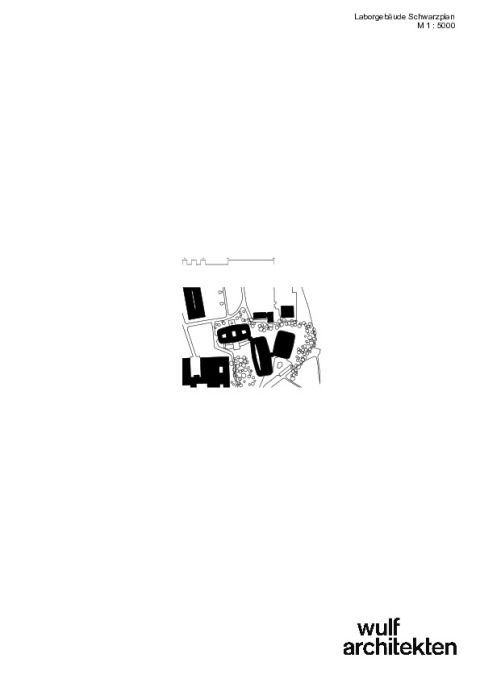

Das Bauvolumen ist in drei markante, organisch geformte Einzelkörper aufgeteilt. Diese bilden ein kohärentes Ensemble mit großzügigen, dazwischengreifenden Freibereichen. Die Dreiteilung entspricht exakt den inneren Funktionen: Dem Eingangsgebäude mit allen allgemeinen Einrichtungen, zu denen ein Hörsaal, eine Cafeteria, eine Bibliothek und die klinische Forschung zählen, dem zentralen Forschungsgebäude mit sämtlichen Laboreinrichtungen und Büros sowie dem präklinischen Institut. Die drei Gebäude sind über Gelenke, die als Meeting Points genutzt werden können, miteinander verbunden.

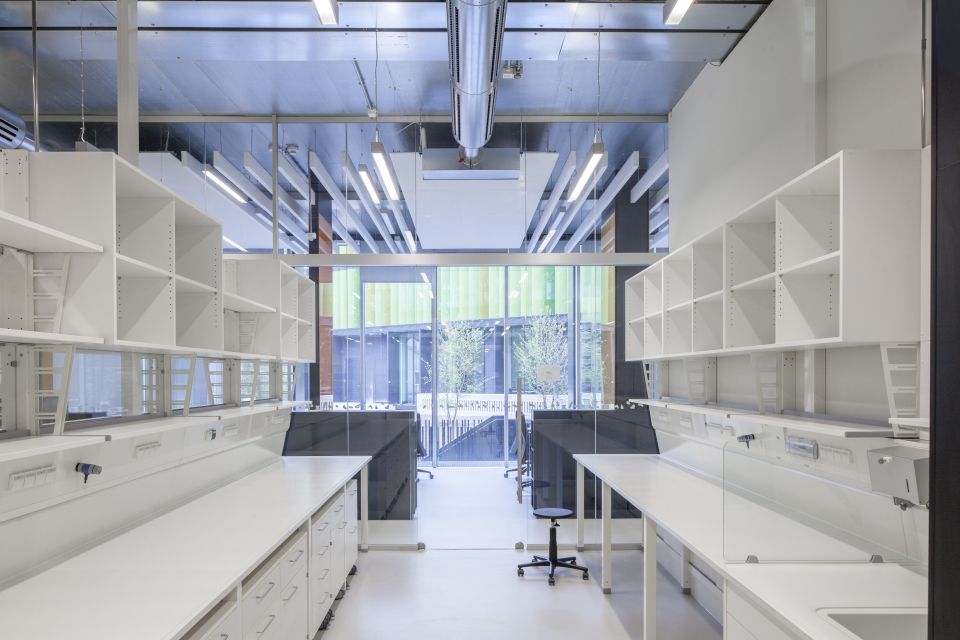

Prägendes Element des Ortes ist ein Kiefernwald. Trotz des großen Bauvolumens gehen die Gebäude darin auf – eine Folge der Ausformung der Baukörper und ihrer Fassadengestaltung. Insbesondere beim Laborbau setzt das Raumkonzept neue Maßstäbe. Hier wird eine Gebäudetiefe von rund 20 Metern erstmals so kompakt organisiert und geplant, dass die Lage im Wald überall spürbar ist, obwohl die Arbeitsplätze bis zu 17 Meter von der Fassade entfernt liegen. Dazu trägt auch die prägnante Fassade aus Glaslamellen bei, die den Wald thematisiert, ihn hinein- und zurückspiegelt und mit den changierenden Farbtönen seine Laubfärbung aufnimmt, die sich mit den Jahreszeiten ändert. Zusätzlich durchfluten großflächige Oberlichter die Atrien mit Licht und gewährleisten in Kombination mit der Lamellenfassade eine maximale Tageslichtausnutzung. Weitere Verglasungen im Gebäudeinneren schaffen Transparenz und erzeugen eine spürbar neue Arbeitsatmosphäre.

Die Lamellen bestehen aus zwei verschweißten und bedruckten Glasscheiben. Eine spezielle Bedrucktechnik filtert einerseits das Tageslicht und verhindert andererseits Farbreflexionen an den Arbeitsplätzen. Die automatische Steuerung ist so ausgelegt, dass die Lamellen jeweils nur so weit geschlossen werden, dass der Sonnenschutz gewährleistet ist, um eine maximale Tageslichtausnutzung zu ermöglichen.

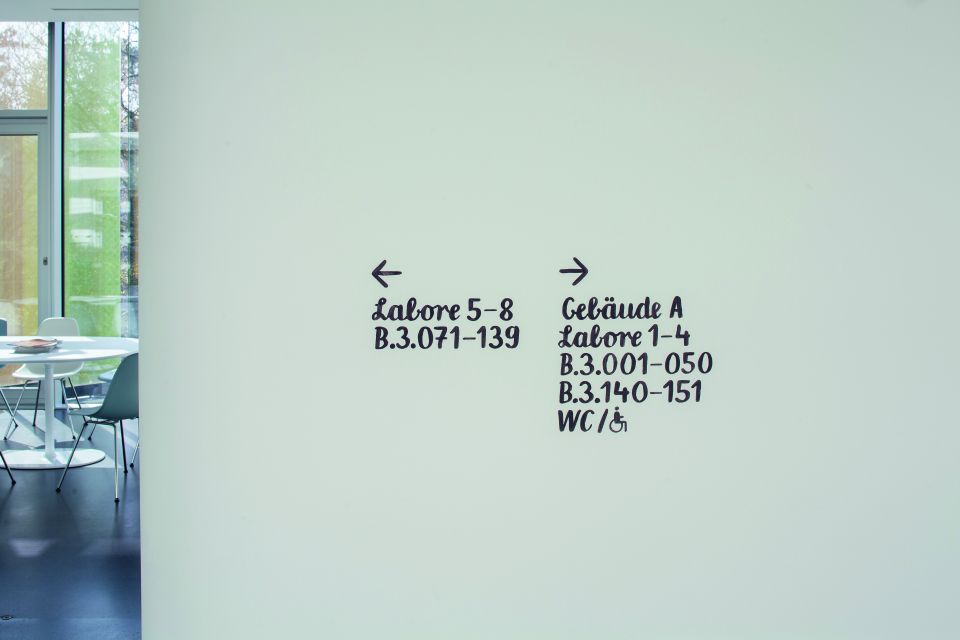

Gigantische Pinselstriche färben die weiße Architektur im Innern des Hauses und sorgen für Orientierung innerhalb der Gebäude. Neben den kräftigen, farbigen Pinselstrichen in den Fluren ist es die Handschrift, die das Gebäude prägt: Alle Bauteilcodierungen, 200 Pfeile und Piktogramme sowie sämtliche Raumbezeichnungen wurden von Hand mit Pinsel geschrieben. Dem Verlust des Schriftbildausdruckes als Symptom der Alzheimer-Erkrankung wird so ein lebensbejahendes Moment entgegengesetzt, das Haus bekommt einen unverwechselbaren, persönlichen Anstrich.

Dass die Forschung nicht nur im Labor stattfinden muss, sondern auch in der Kaffeeküche oder auf dem Flur, wurde bereits in der Planung berücksichtigt: An vielen Stellen im Gebäudekomplex werden den Mitarbeitern Möglichkeiten zum informellen Austausch angeboten, zum Beispiel in den Gelenken zwischen den drei Baukörpern, in denen Sitznischen eingelassen oder auf den Fluren, in denen Besprechungsräume zwischengeschaltet sind.

Mit ihren fließenden Konturen unterstützen die dreigeschossigen Gebäude den Eindruck von Offenheit und Transparenz und betonen die Sonderstellung des DZNE als Abschluss des Campus des Universitätsklinikums. Während sich die Anlage nach Süden und Osten zum Wald öffnet, entsteht nach Norden durch das Eingangsgebäude eine klare Präsenz des DZNE mit eindeutiger Adressbildung. Gelangt man über den dortigen Haupteingang in das Gebäude, nimmt man sogleich den Wald wahr – ein Eindruck, der erst dadurch interessant wird, dass sich eine dreißig Meter tiefe Eingangshalle mit viergeschossiger Höhe „dazwischen legt“. Innen und Außen treten in einen überraschend starken Dialog.