HINTERGRUND

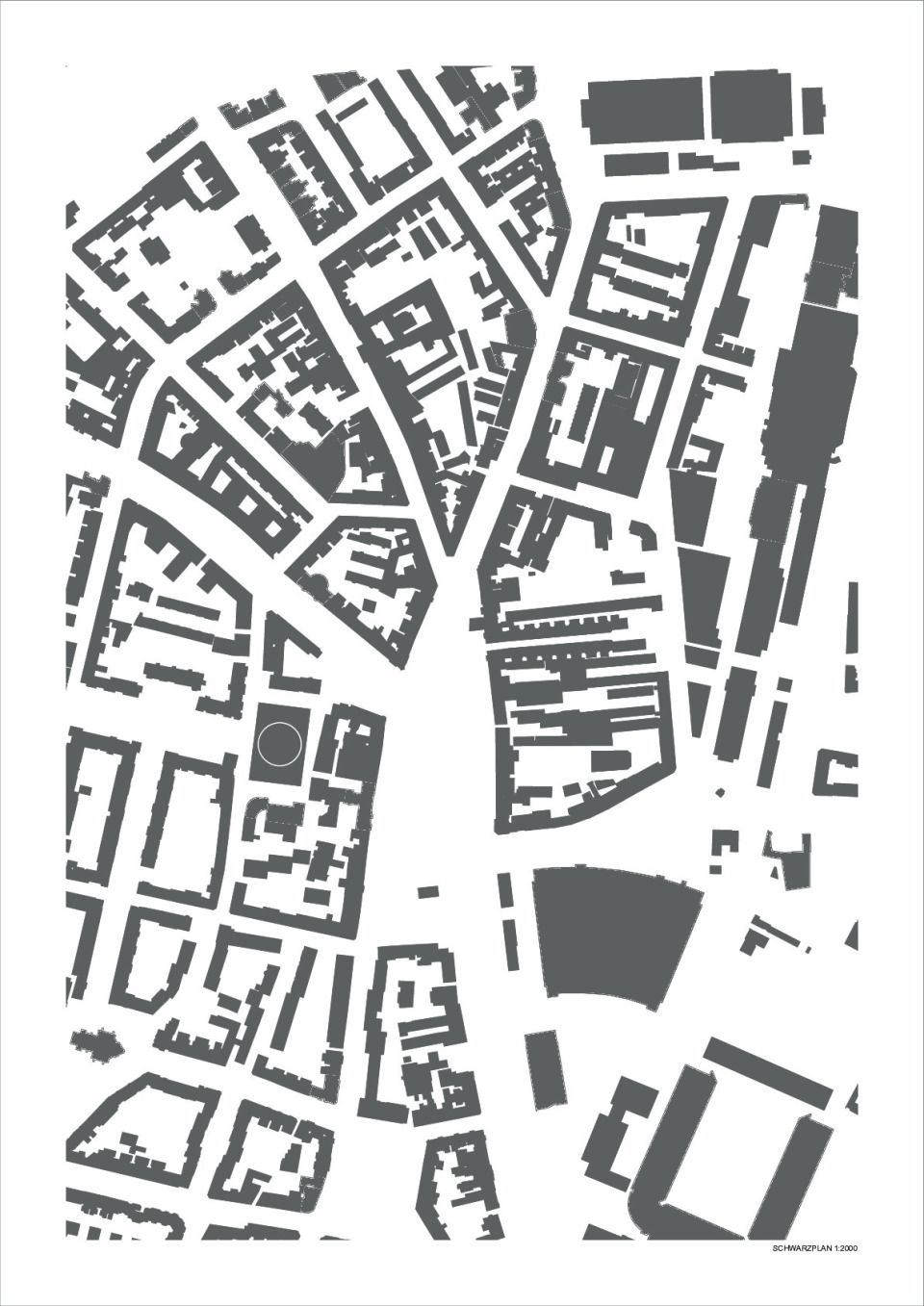

Im Zentrum Hamburgs, auf St. Pauli, findet man die baulichen Überreste der ehemaligen Schilleroper. Während die Schilleroper langsam aus den Erinnerungen verschwand, entwickelte sich der umgebende Stadtteil zu einem der wichtigsten Unterzentren Hamburgs. Nach einer bewegten Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, steht das Gebäude seit vielen Jahren mehr oder weniger leer. 1892 als dauerhafte Spielstätte für den Circus Busch erbaut, wurde das Gebäude ab 1905 zunächst als Schiller-Theater, ab den 1939er Jahren als Schiller-Oper betrieben. In den Kriegsjahren wurde das Gebäude als Kriegsgefangenenlager umfunktioniert und fand danach nie wieder zu seiner ursprünglichen Funktion zurück. Verschiedene Nutzungen siedelten sich mit Beginn der Nachkriegsjahre in dem Gebäude an, Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz wurden allerdings nur sporadisch ergriffen, so dass das Gebäude zunehmend verfiel.

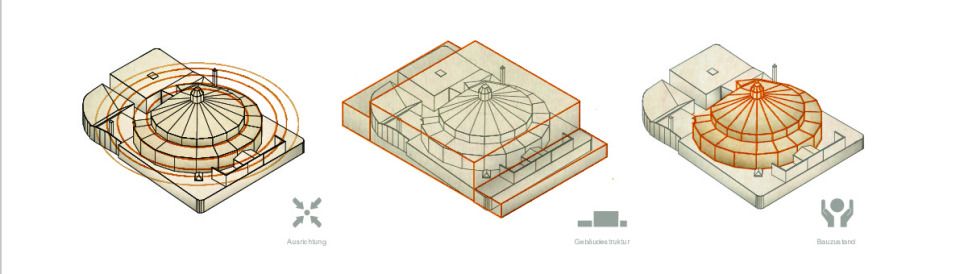

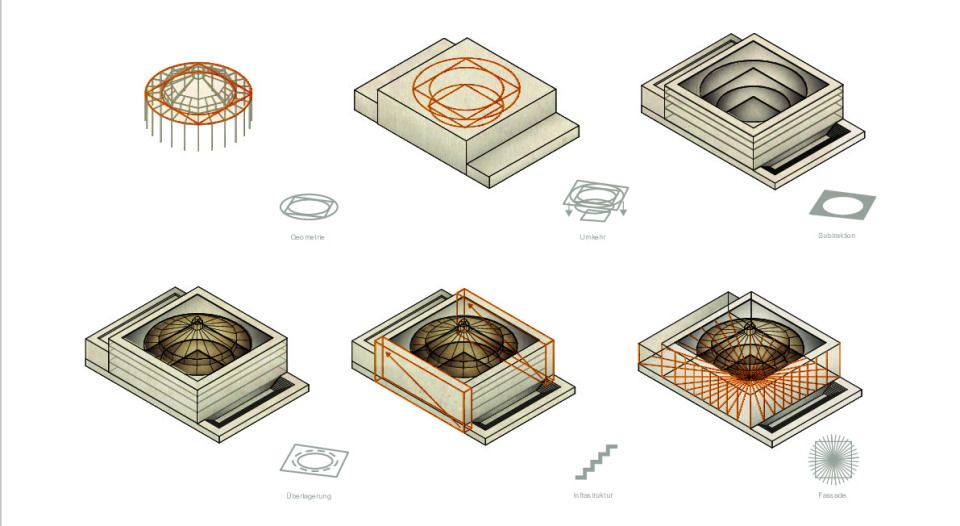

BAUZUSTAND

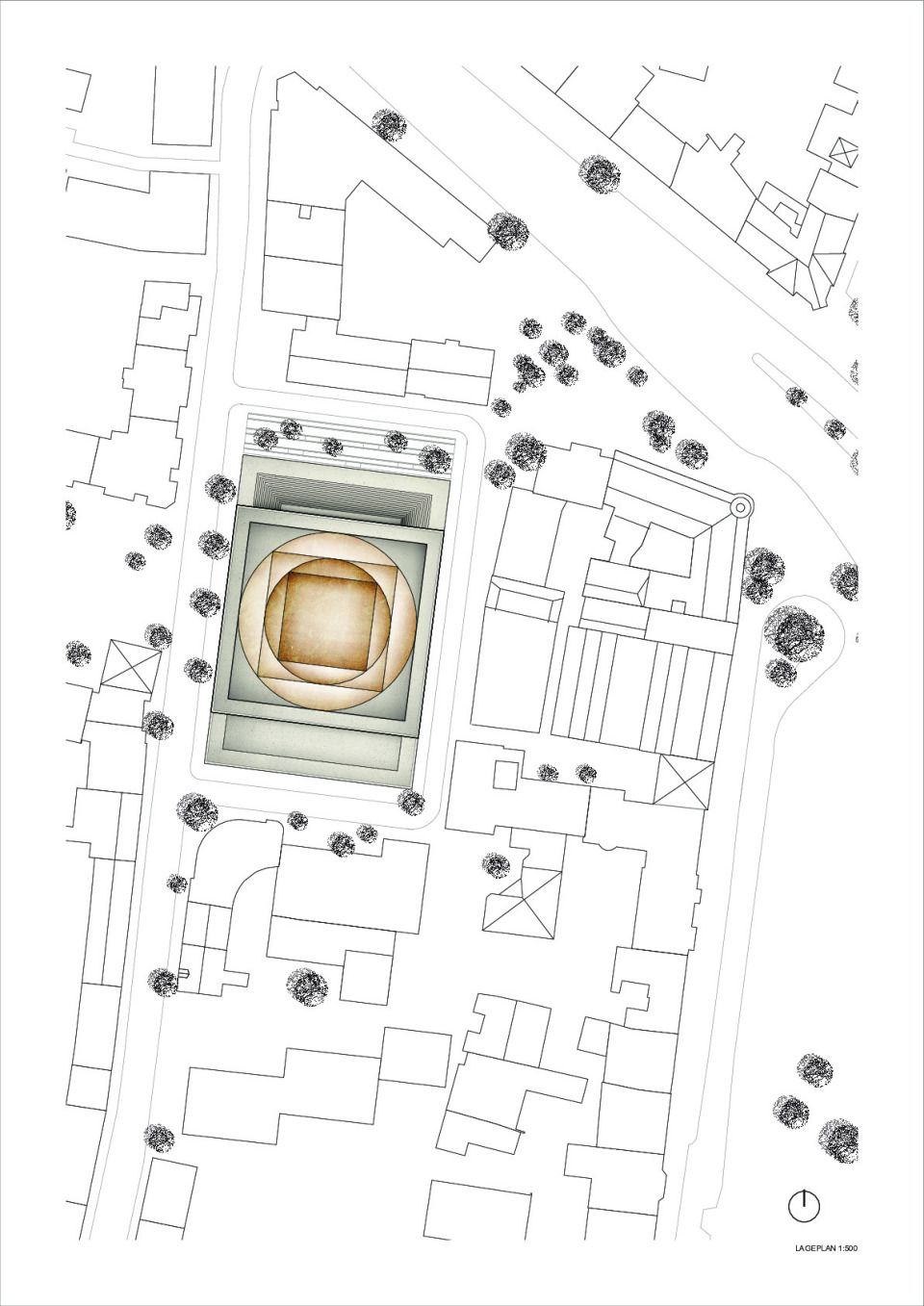

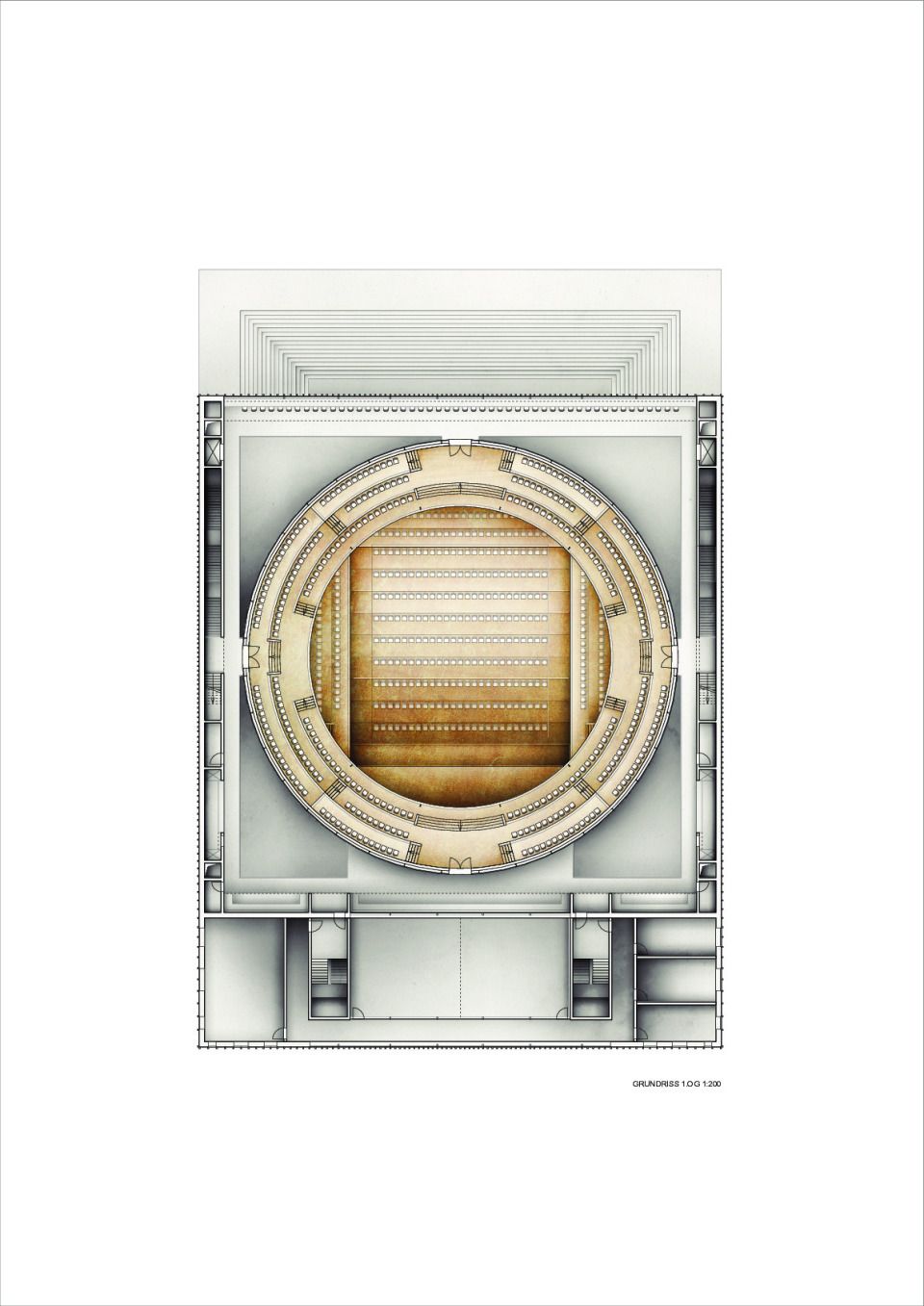

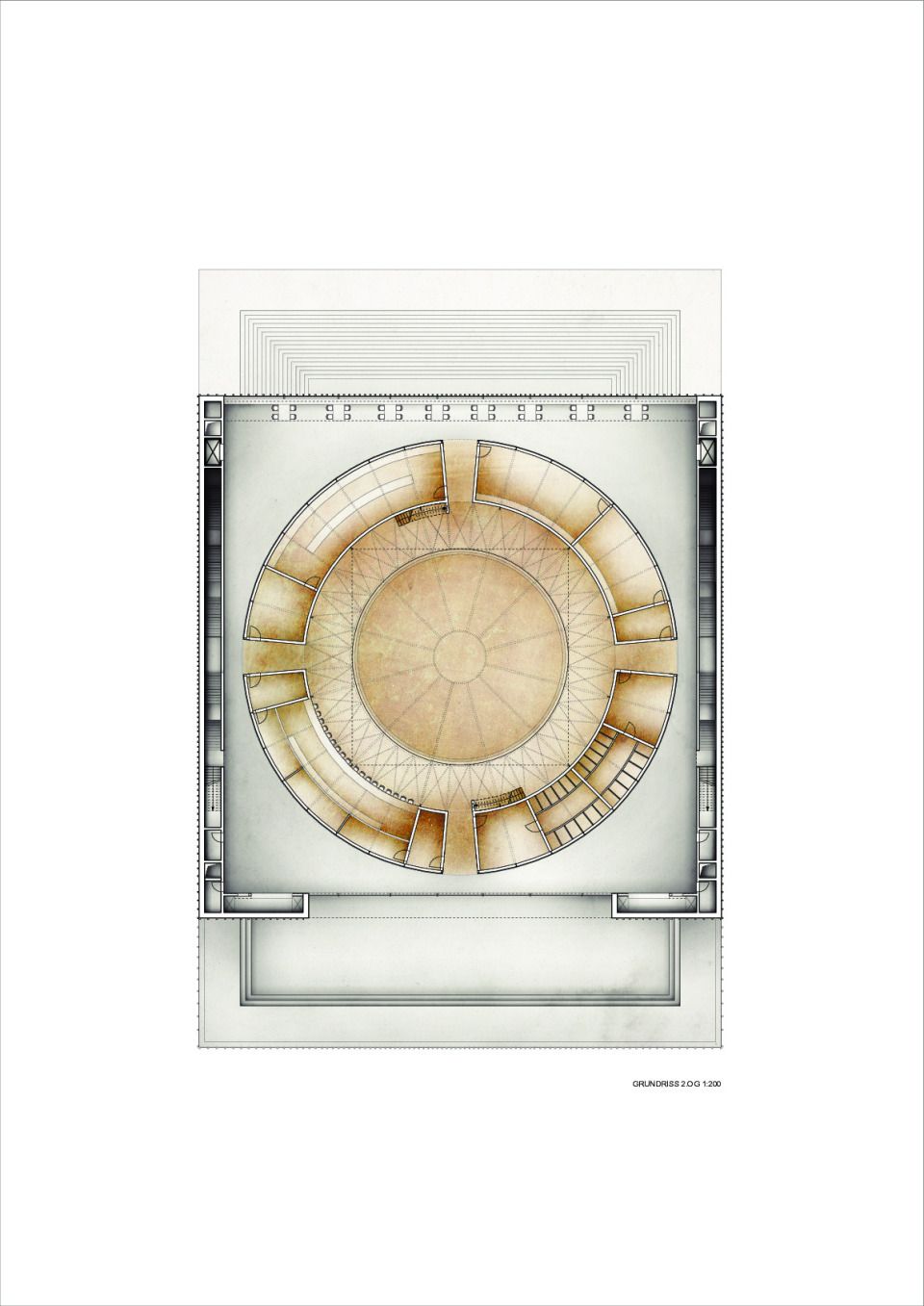

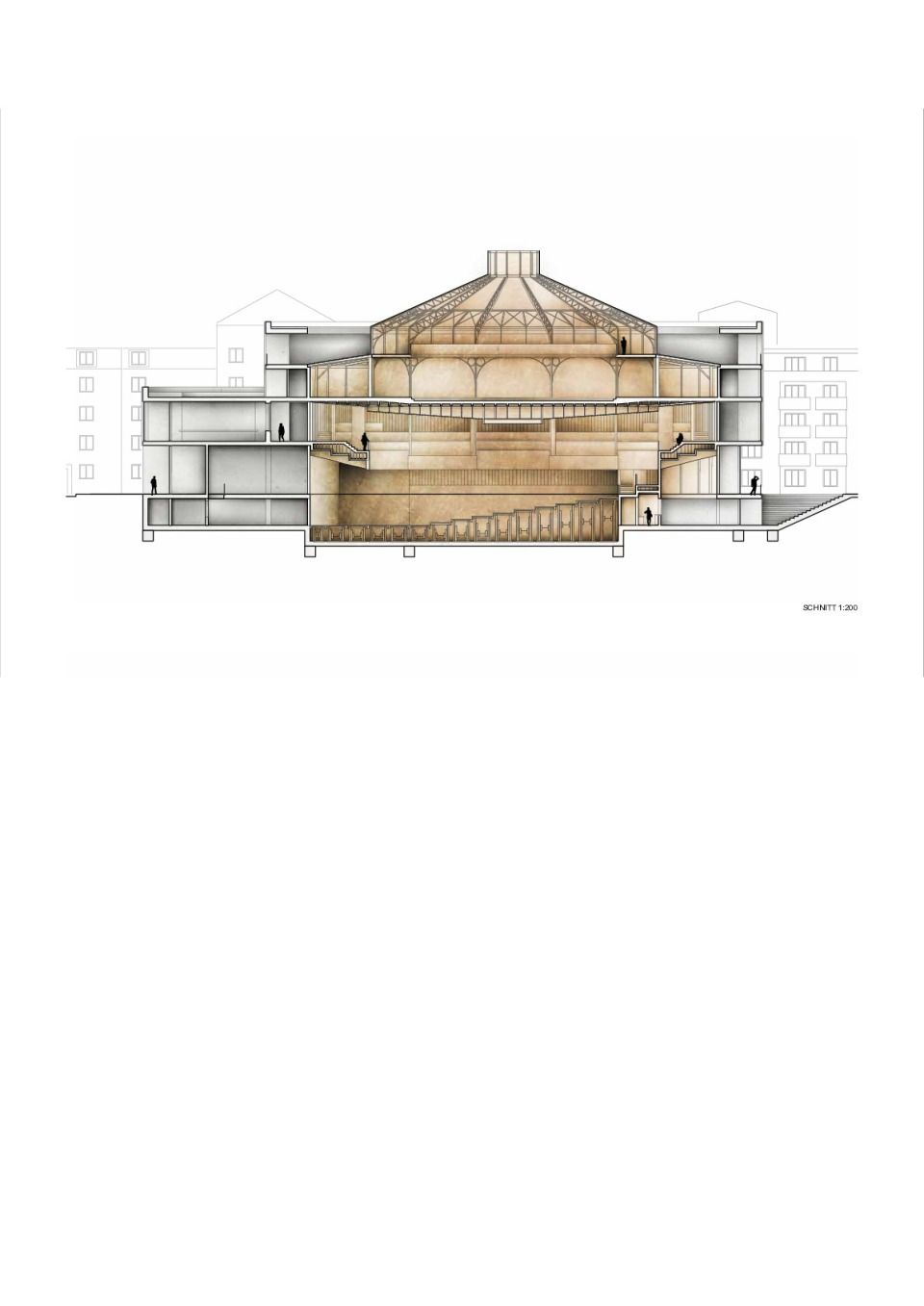

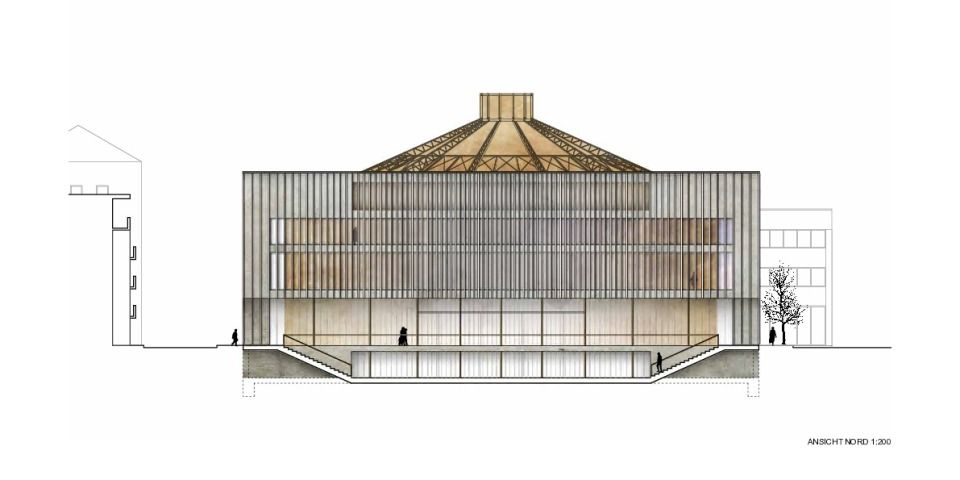

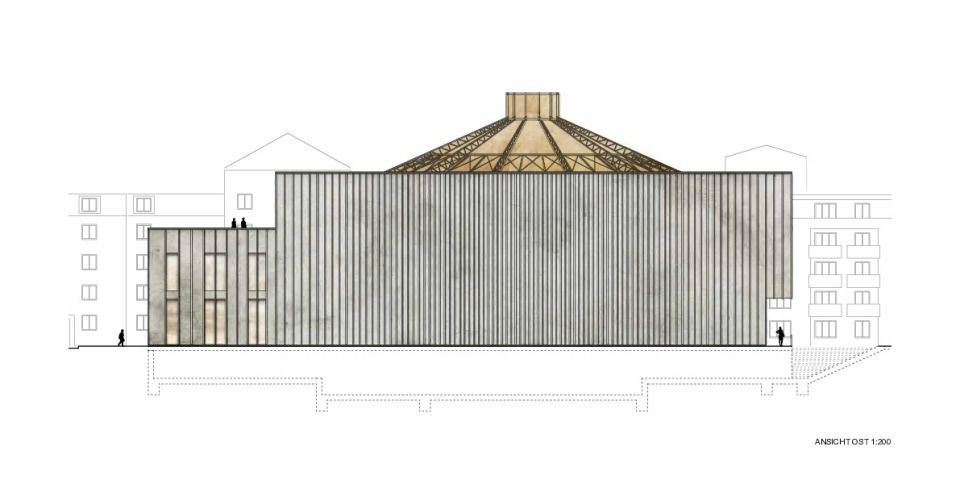

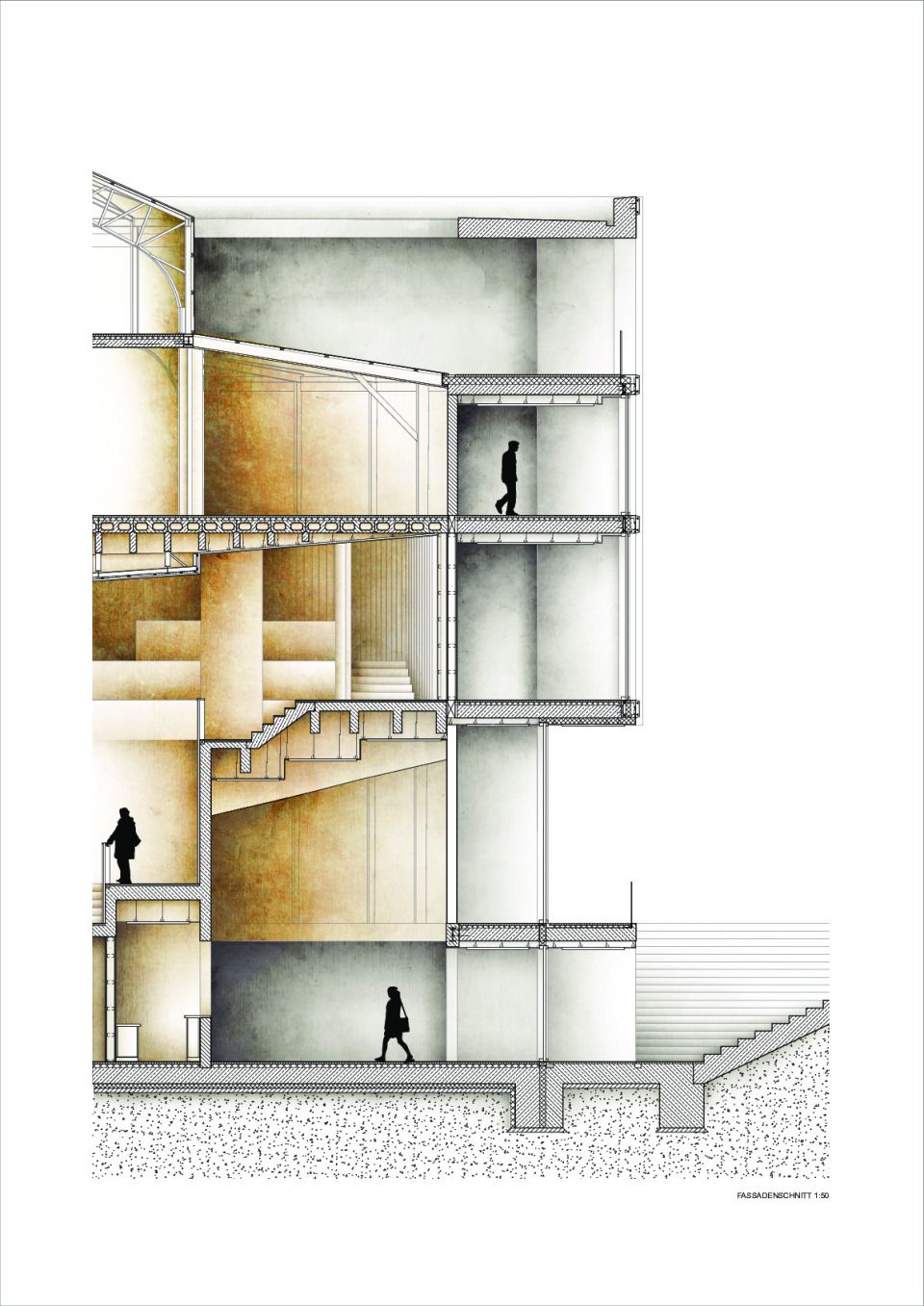

Von dem bestehenden Baukörper, der sich in den ehemaligen Bühnenraum, sowie Hinterbühne und Eingangsbereich unterteilt, ist lediglich die Stahlrotunde, die das Tragwerk des Bühnenraums bildet, in einem erhaltenswerten Zustand. Der runde Stahlskelettbau, der ursprünglich das Tragwerk für das zeltartig anmutende Gebäude des Circus Busch darstellte, steht seit 2013 unter Denkmalschutz.

Die Stahlrotunde ist somit die einzige bauliche Konstante, welche die vielen Um- und Anbauten am Gebäude überdauerte und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes bis heute prägt. Auch in Zukunft soll die Rotunde als Markenzeichen erhalten bleiben und die bauliche Historie des Gebäudes somit fortgeführt werden.

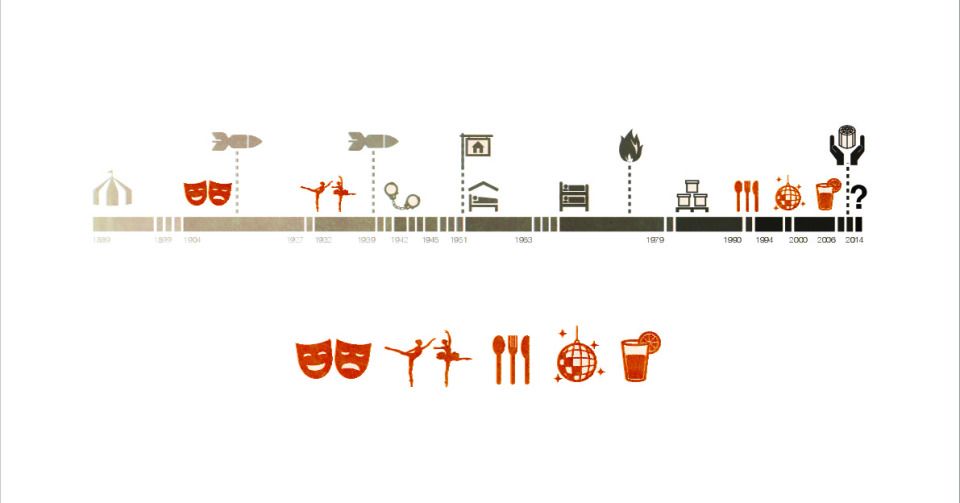

NUTZUNGSHISTORIE

Im Laufe Ihrer wechselhaften Geschichte stellte die Schilleroper stets ein gesellschaftliches Zentrum für die umgebenden Stadtteile dar. Auch wenn das Gebäude in seiner über 100-jährigen Lebensdauer immer wieder über kürzere oder längere Zeiträume brach lag, so gibt es ein wiederkehrendes Interesse am Erhalt des Gebäudes und seiner ehemaligen Strahlkraft. Durch die zeitgemäße Neuinterpretation vergangener Nutzungen soll die gesellschaftliche Wahrnehmung des Gebäudes reaktiviert werden. Das Nutzungskonzept sieht in dem Neubau ein Zentrum für zeitgenössische Musik vor, welches auf die Nutzungsstruktur der umgebenden Stadtteile eingeht und gleichzeitig ein für Hamburg neuartiges kulturelles Angebot schafft.

Im Zentrum Hamburgs, auf St. Pauli, findet man die baulichen Überreste der ehemaligen Schilleroper. Während die Schilleroper langsam aus den Erinnerungen verschwand, entwickelte sich der umgebende Stadtteil zu einem der wichtigsten Unterzentren Hamburgs. Nach einer bewegten Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, steht das Gebäude seit vielen Jahren mehr oder weniger leer. 1892 als dauerhafte Spielstätte für den Circus Busch erbaut, wurde das Gebäude ab 1905 zunächst als Schiller-Theater, ab den 1939er Jahren als Schiller-Oper betrieben. In den Kriegsjahren wurde das Gebäude als Kriegsgefangenenlager umfunktioniert und fand danach nie wieder zu seiner ursprünglichen Funktion zurück. Verschiedene Nutzungen siedelten sich mit Beginn der Nachkriegsjahre in dem Gebäude an, Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz wurden allerdings nur sporadisch ergriffen, so dass das Gebäude zunehmend verfiel.

BAUZUSTAND

Von dem bestehenden Baukörper, der sich in den ehemaligen Bühnenraum, sowie Hinterbühne und Eingangsbereich unterteilt, ist lediglich die Stahlrotunde, die das Tragwerk des Bühnenraums bildet, in einem erhaltenswerten Zustand. Der runde Stahlskelettbau, der ursprünglich das Tragwerk für das zeltartig anmutende Gebäude des Circus Busch darstellte, steht seit 2013 unter Denkmalschutz.

Die Stahlrotunde ist somit die einzige bauliche Konstante, welche die vielen Um- und Anbauten am Gebäude überdauerte und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes bis heute prägt. Auch in Zukunft soll die Rotunde als Markenzeichen erhalten bleiben und die bauliche Historie des Gebäudes somit fortgeführt werden.

NUTZUNGSHISTORIE

Im Laufe Ihrer wechselhaften Geschichte stellte die Schilleroper stets ein gesellschaftliches Zentrum für die umgebenden Stadtteile dar. Auch wenn das Gebäude in seiner über 100-jährigen Lebensdauer immer wieder über kürzere oder längere Zeiträume brach lag, so gibt es ein wiederkehrendes Interesse am Erhalt des Gebäudes und seiner ehemaligen Strahlkraft. Durch die zeitgemäße Neuinterpretation vergangener Nutzungen soll die gesellschaftliche Wahrnehmung des Gebäudes reaktiviert werden. Das Nutzungskonzept sieht in dem Neubau ein Zentrum für zeitgenössische Musik vor, welches auf die Nutzungsstruktur der umgebenden Stadtteile eingeht und gleichzeitig ein für Hamburg neuartiges kulturelles Angebot schafft.