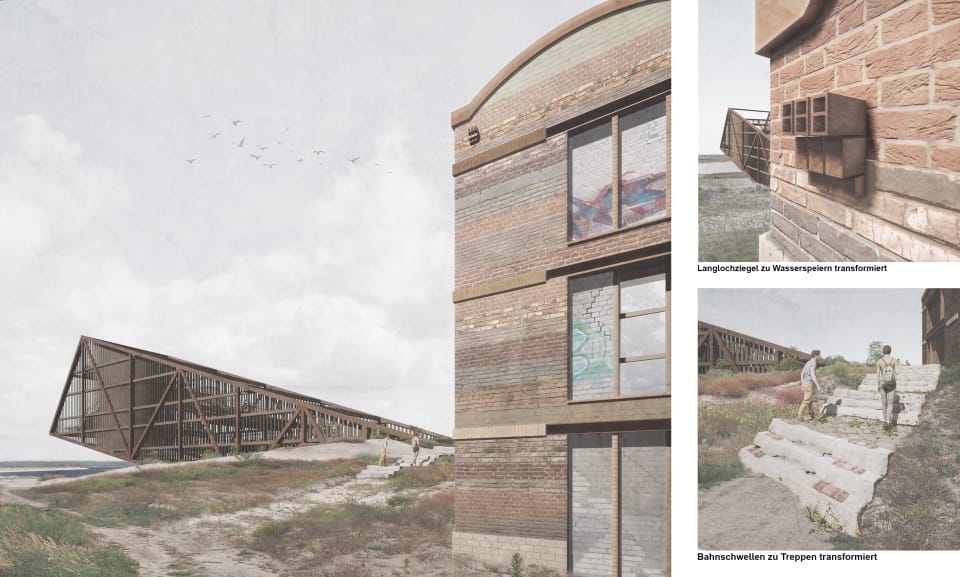

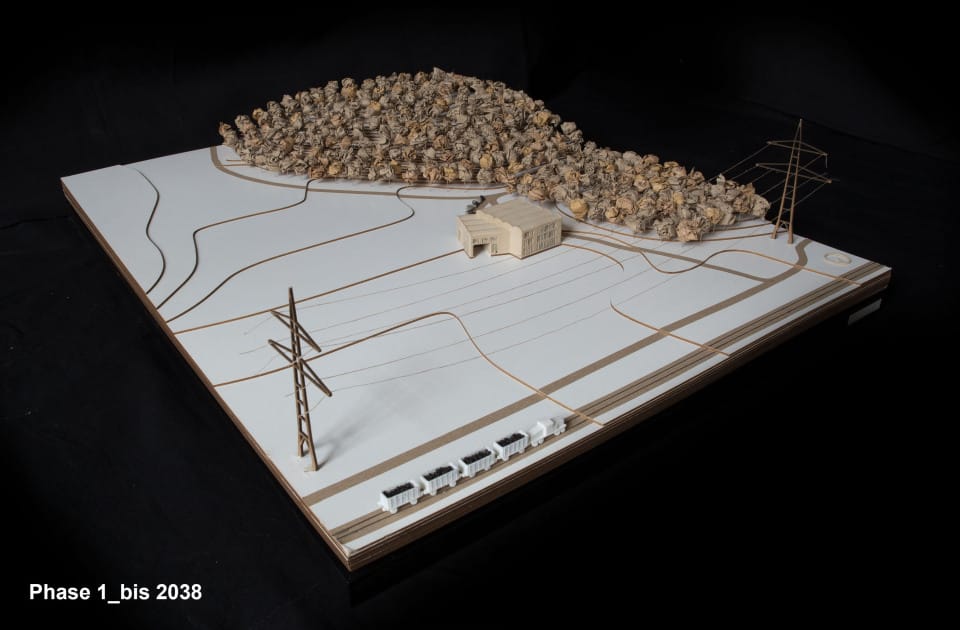

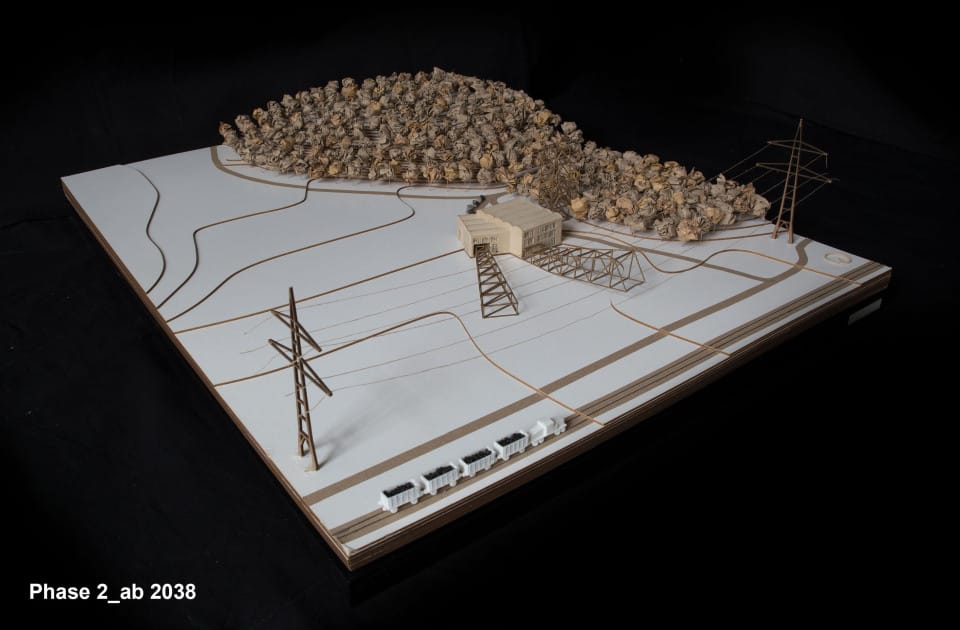

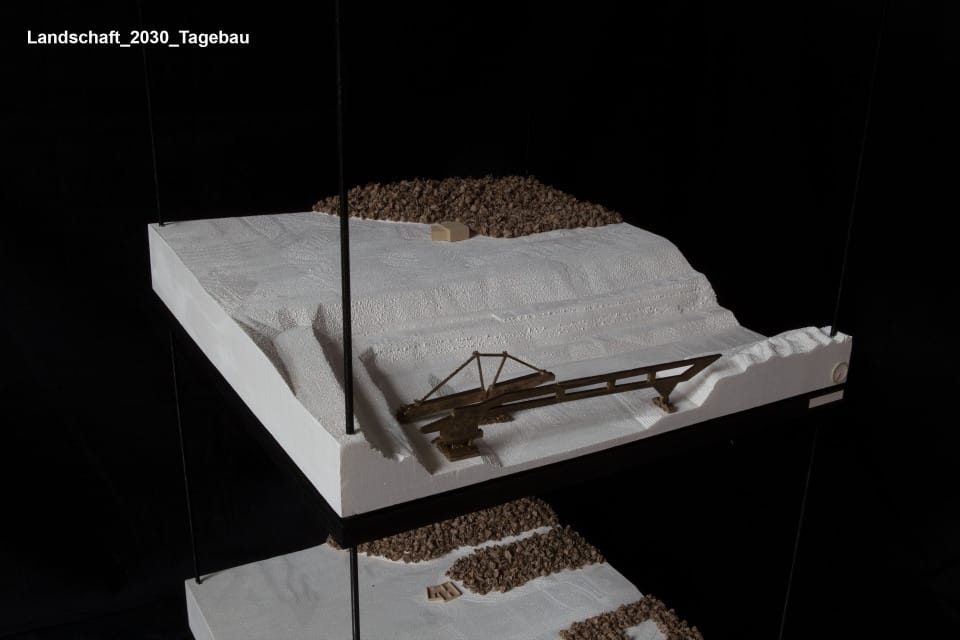

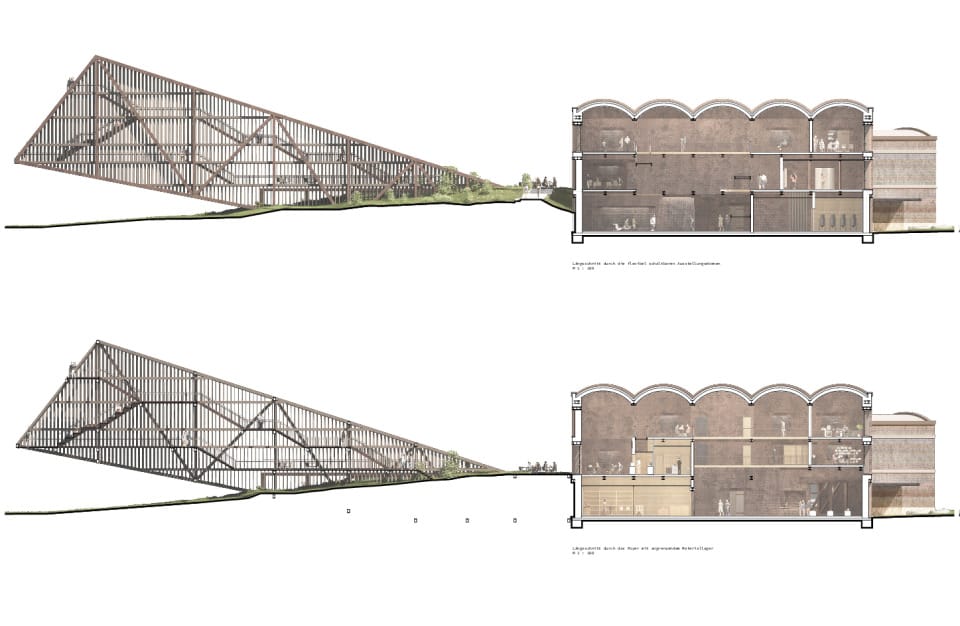

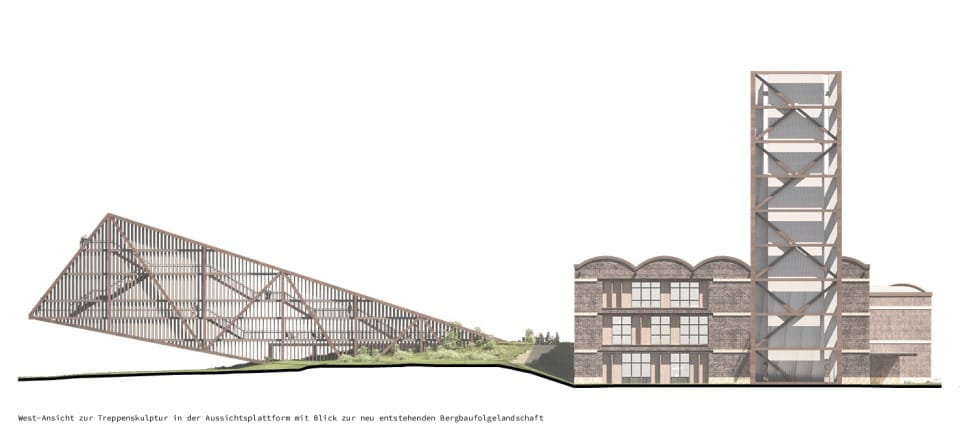

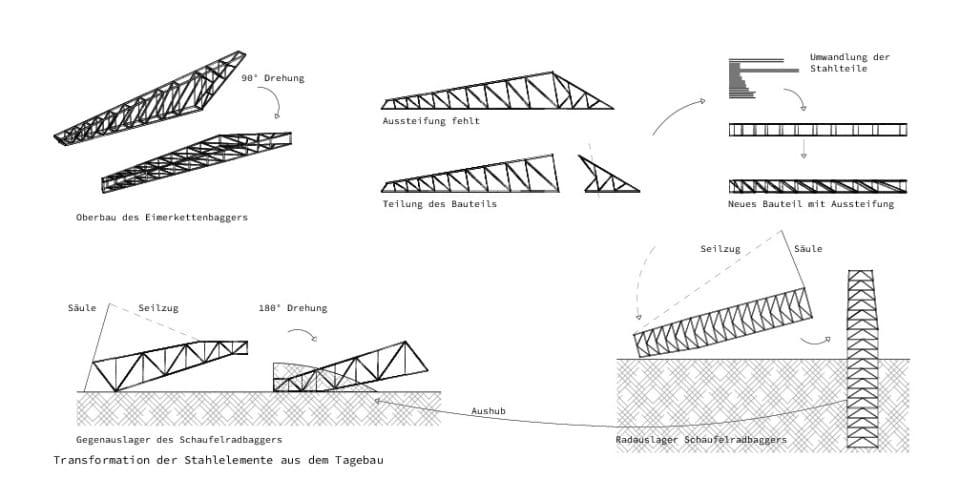

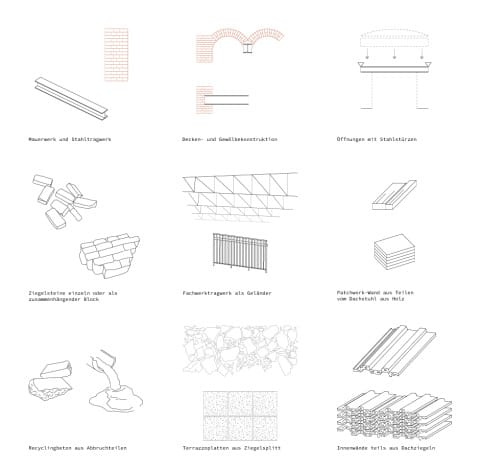

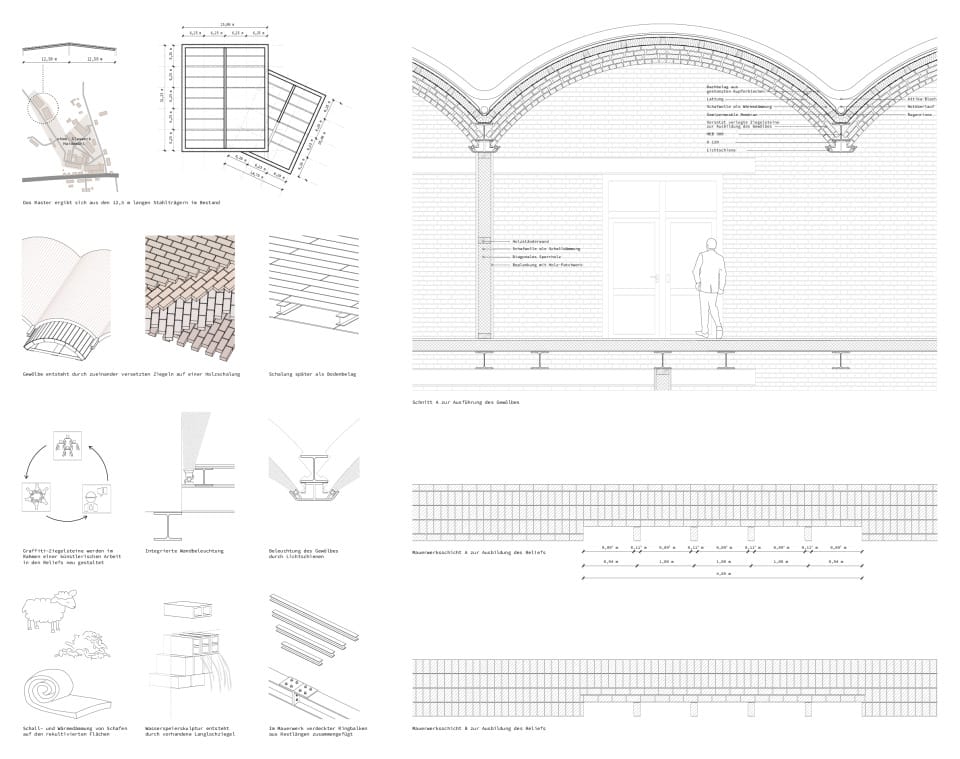

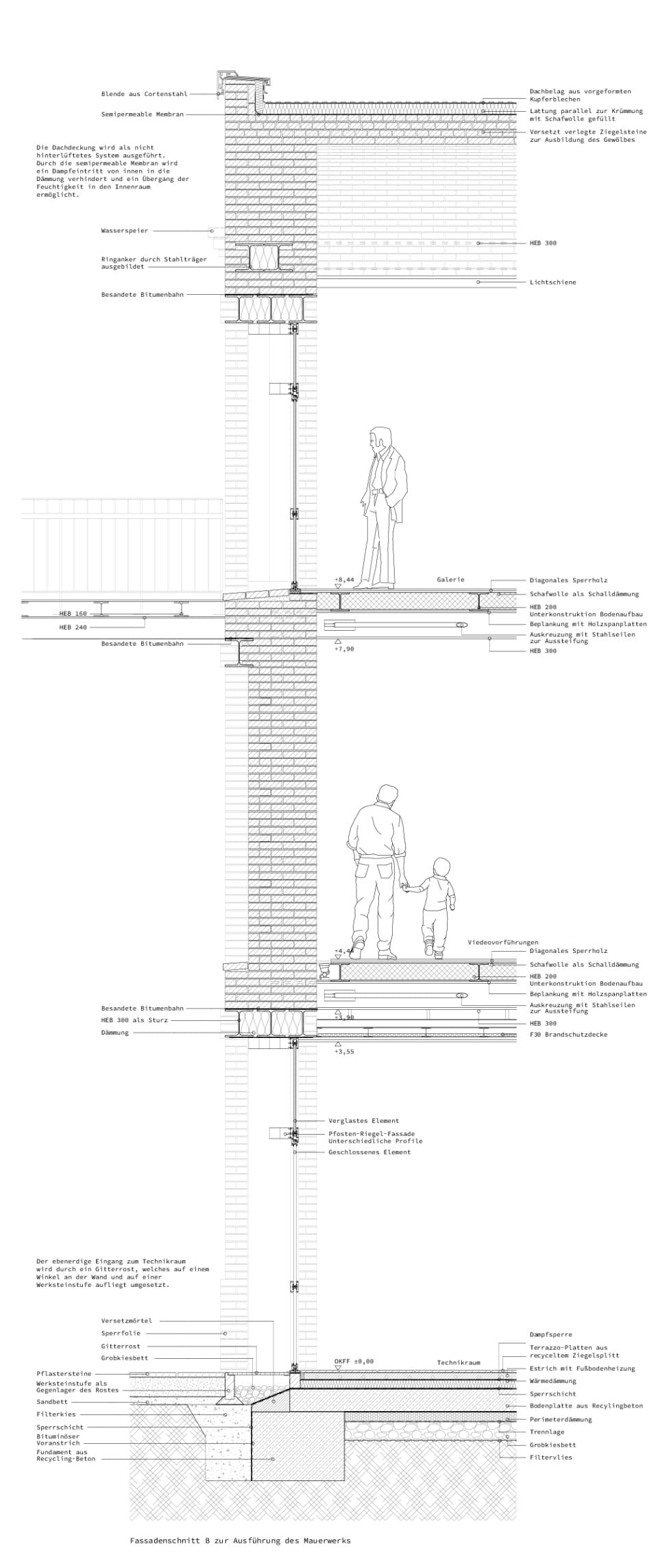

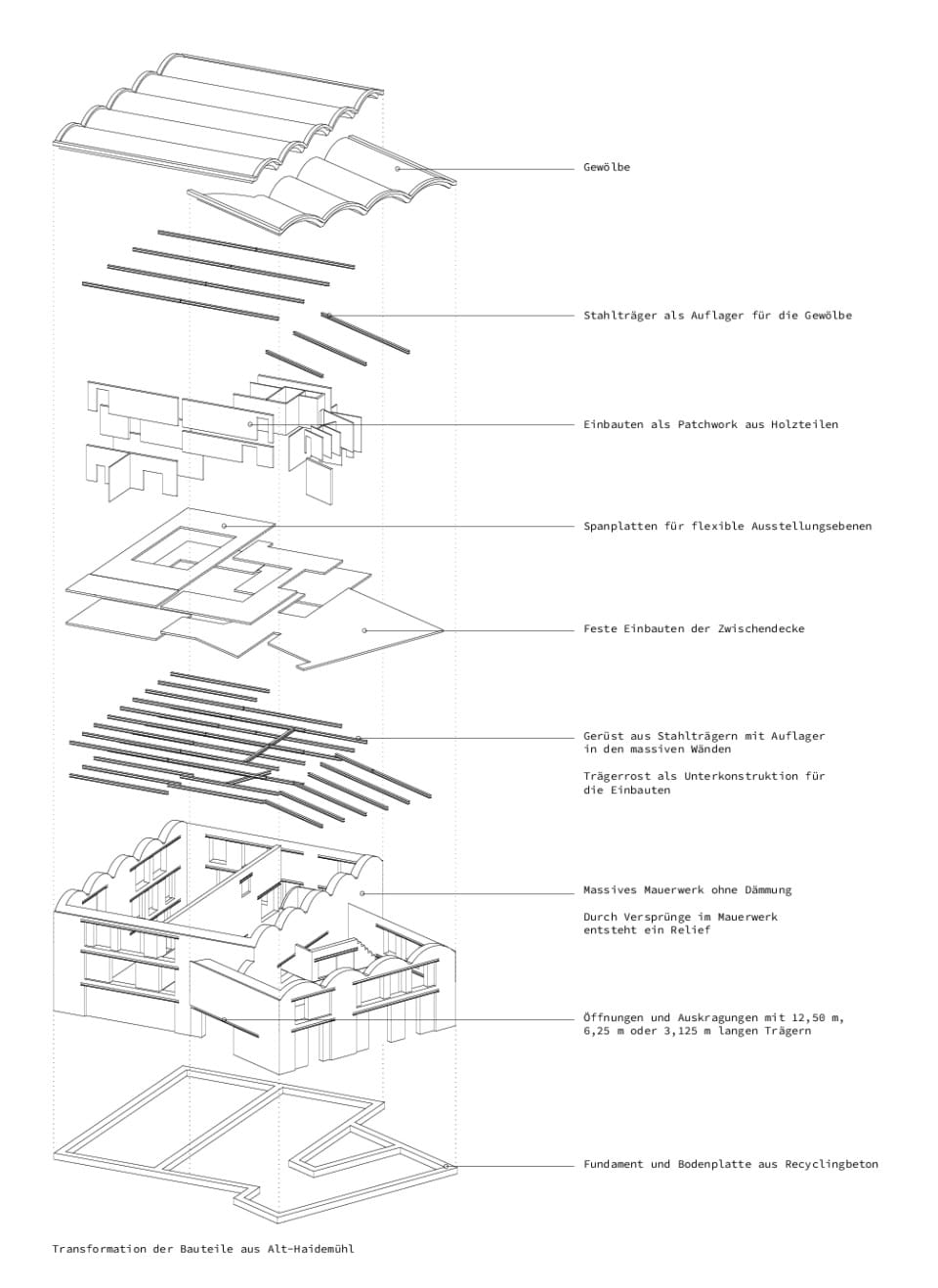

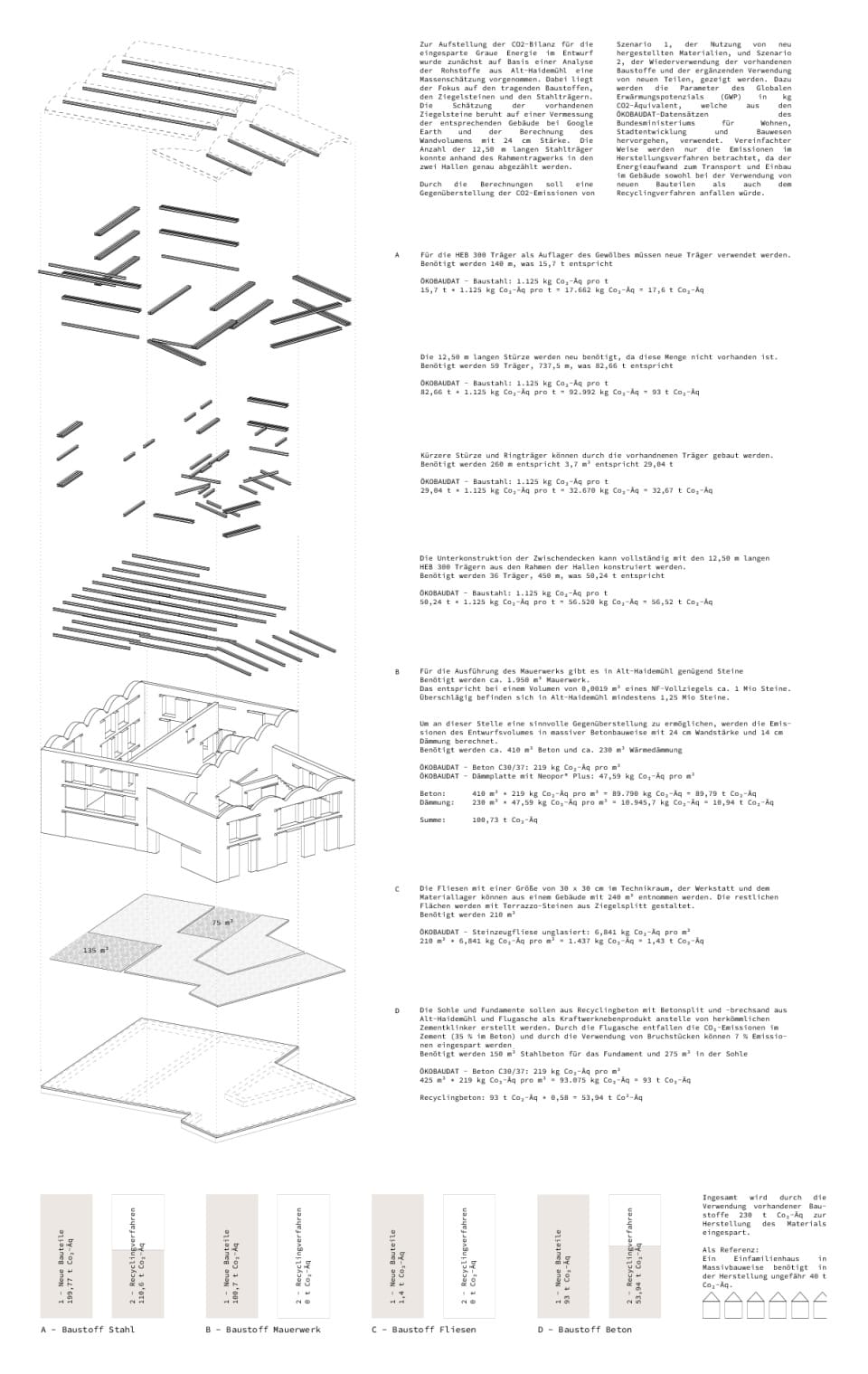

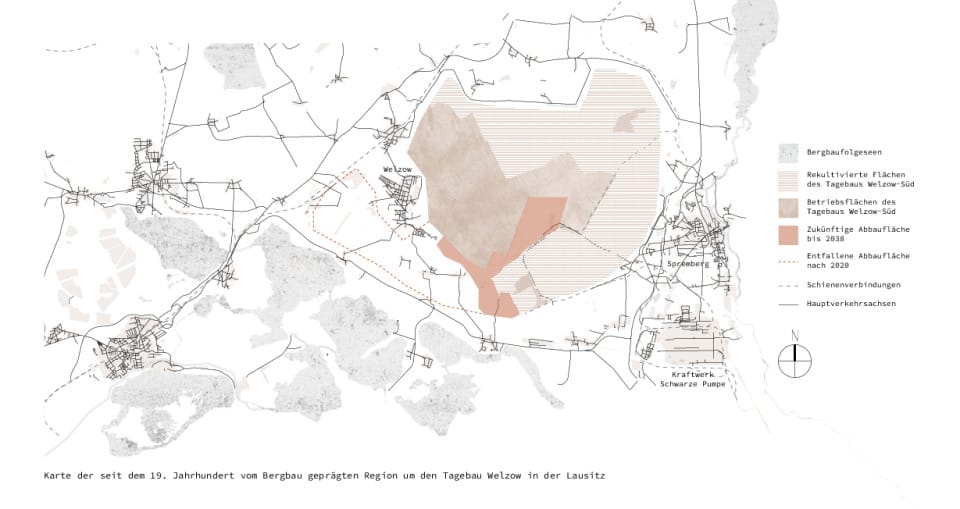

Es entsteht ein Dokumentationszentrum, welches den Wandel der Landschaft festhält und Besuchern einen Einblick in die Auswirkungen des Tagebaus gibt. Das Zentrum wird in zwei Entwicklungsphasen geplant, welche sich an der Verfügbarkeit der vorhandenen Materialien orientieren. Dabei steht zunächst der seit 2006 bergbaubedingt umgesiedelte und verlassene Ort Alt-Haidemühl im Vordergrund. Die noch verbleibenden, überwiegend aus Ziegelsteinen gebauten Gebäude werden im Laufe der nächsten Jahre dem Tagebau zum Opfer fallen. Damit die Ressource Ziegelstein noch eine lokale Wiederverwendung findet, wird der erste Baukörper des Zentrums in recyceltem Vollmauerwerk errichtet. Sobald der Kohleabbau spätestens im Jahr 2038 eingestellt wird, stellt sich die Frage nach dem Verbleib der gigantischen Tagebaubagger. Aufgrund deren Abmessungen können selbst die Einzelteile nur über kurze Distanzen transportiert werden. Deshalb werden in der zweiten Entwicklungsphase einzelne Stahlelemente der Bagger an den Mauerwerkskörper angegliedert und ermöglichen eine Nutzungserweiterung des Zentrums.

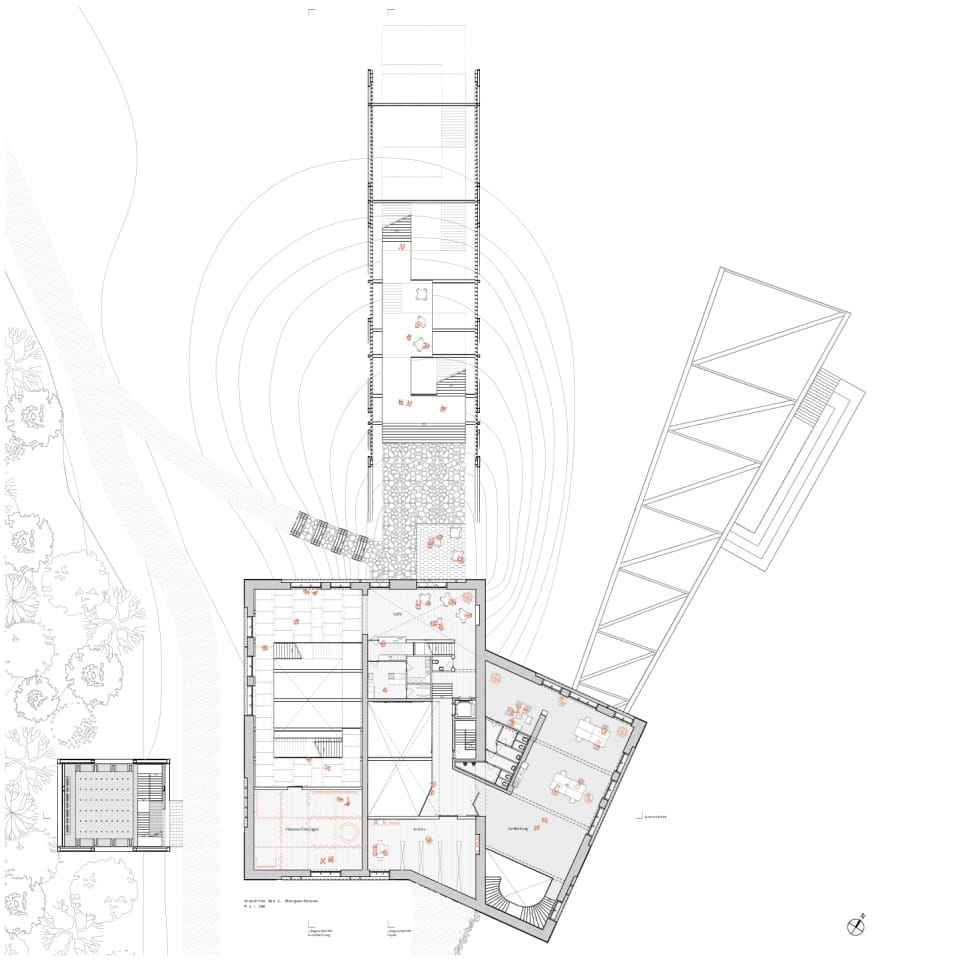

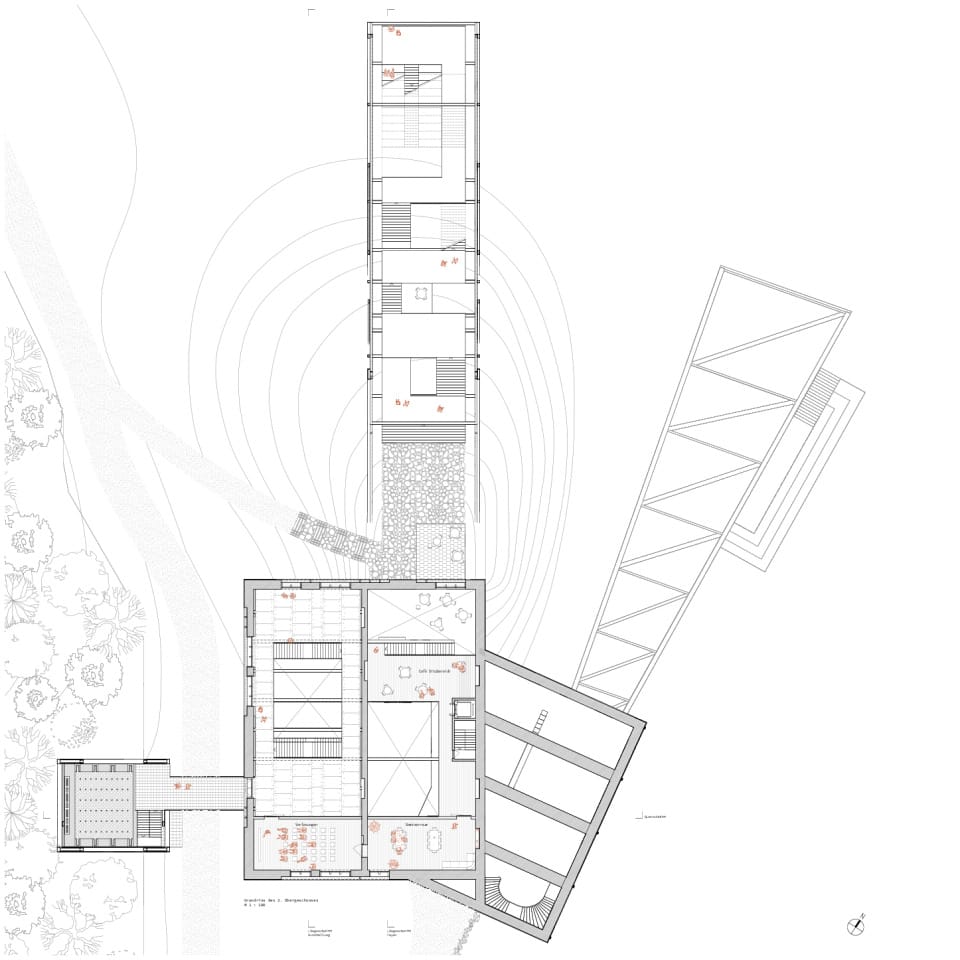

Funktional zeichnet das Dokumentationszentrum zunächst durch großzügige Ausstellungsflächen und Räume zur Fort- und Weiterbildung in Form von Seminar-, Archiv – und Vorlesungsräumen aus. Dabei dient das Foyer zur Adressierung der Besucher, welche den öffentlichen Teil besichtigen und den Mitarbeitenden, welche im Verwaltungstrakt ihren Arbeitsplatz finden.

Anschließend werden drei Baggerteile ergänzt. Dabei entsteht zum einen eine Aussichtsplattform, welche neben den gezielten Ausblicken aus dem Mauerwerkskörper die Möglichkeit bietet, den Blick in der neu entstehenden Landschaft schweifen zu lassen. Die Erschließung erfolgt über eine Treppenskulptur mit Plateaus zum Verweilen, welche am Ende des Weges mit einer Sitztreppe mit Blick zur Tagebaufläche endet.

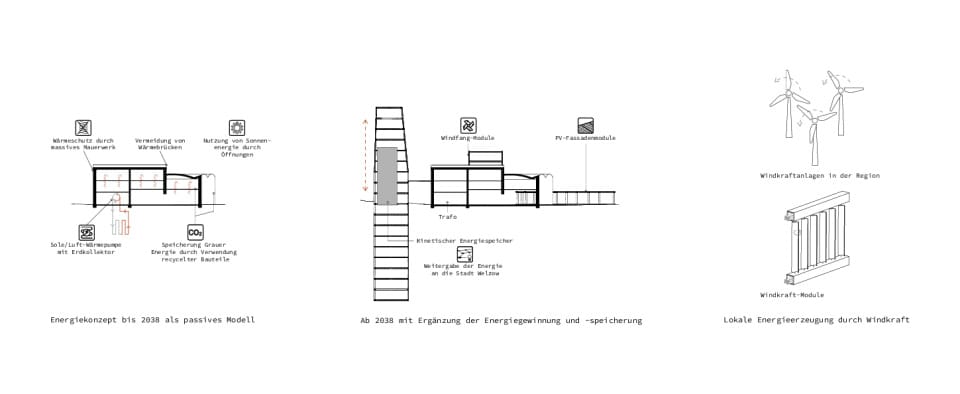

Da die Region seit Generationen von der Energieerzeugung geprägt ist, sollen auch in Zukunft Themen wie Energieerzeugung und -speicherung relevant bleiben. Deshalb bildet ein weiteres Stahlelement die Grundlage für ein angegliedertes Forschungszentrum. In diesem haben Forscherteams die Möglichkeit, im unterirdischen Teil mithilfe von Windkanälen an der Energieerzeugung durch Windkraft-Module zu arbeiten, welche analog zu PV-Modulen auch im kleinen Maßstab an Privathäusern Energie erzeugen könnten. Die Forschungsergebnisse werden im öffentlichen Teil in einem Forschungspfad ausgestellt. Dazu werden sowohl künstlerische Installationen gezeigt, welche die mit dem Wind verbundene Energie visualisieren als auch die Prototypen der Forschungsgruppen.

Das letzte Baggerteil in einen Energieturm transformiert. Der Turm soll als kinetischer Energiespeicher, in der Funktionsweise ähnlich wie ein Wasserkraftwerk, überschüssige selbst erzeugte Energie sowie Energie der umliegenden Windräder speichern. Dazu wird ein Betonblock bei Überschuss mit einem Elektromotor nach oben gezogen, sodass bei Mangel durch einen Generator wieder Energie erzeugt werden kann, sobald der Block nach unten gefahren wird.