KATEGORIE 1 - Funktionalität:

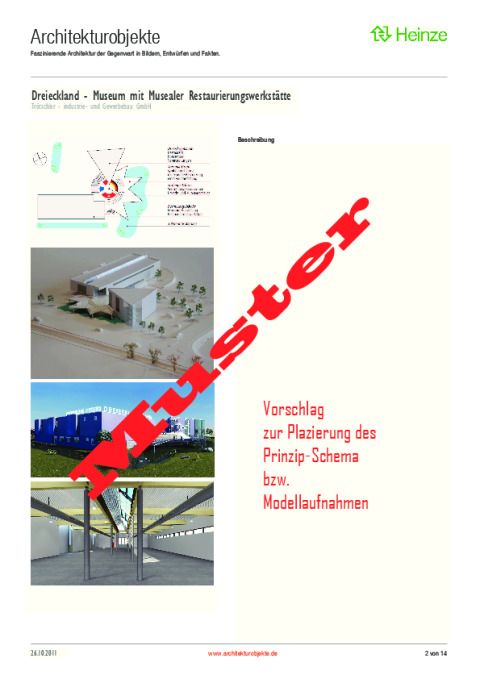

Aus den multifunktionalen Ansprüchen ergab sich ein dreiteiliges bauliches Ensemble mit klar gegliederter geometrischer Grundstruktur.

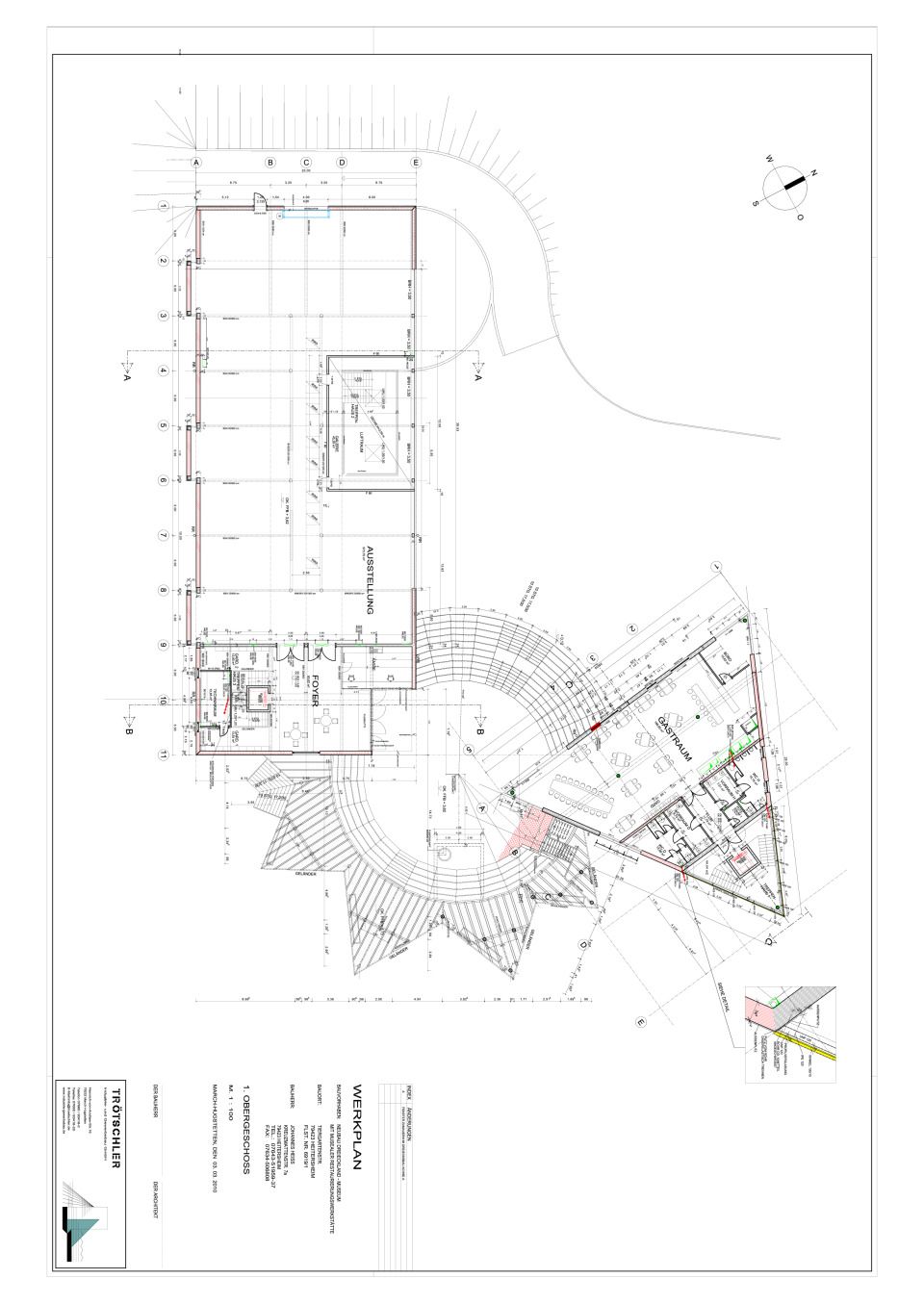

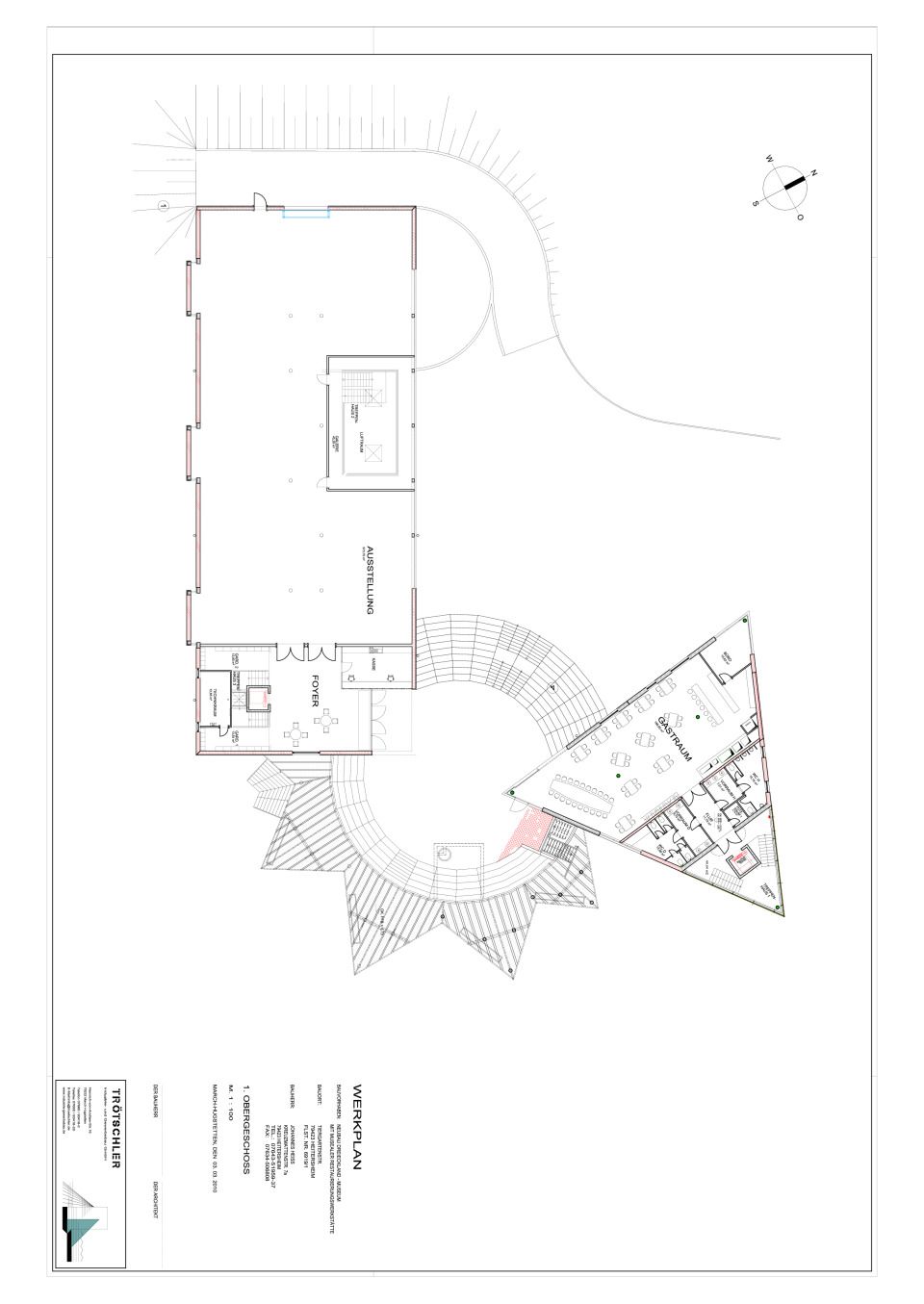

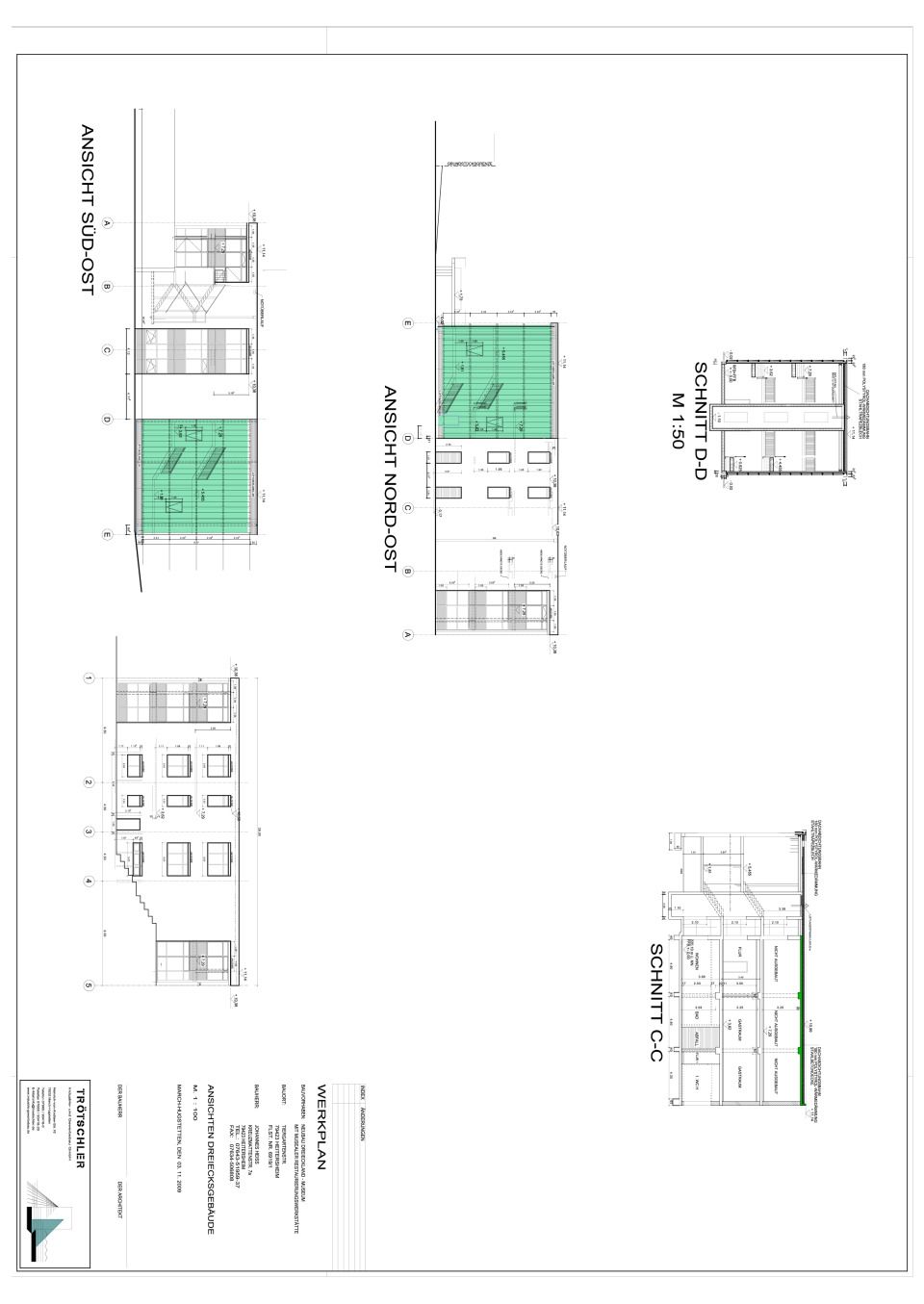

In dem 20 m auf 50 m großen zweigeschossigen quaderförmigen Gebäudetrakt sind im Erdgeschoss die Restaurierungswerkstatt mit Sozialräumen, Archiv- und Lagerräumen untergebracht. Im 1. Obergeschoss ergeben sich Ausstellungsflächen, die mit teilweise acht Tonnen schweren Exponaten über eine natürlich modellierte Rampe angefahren werden können.

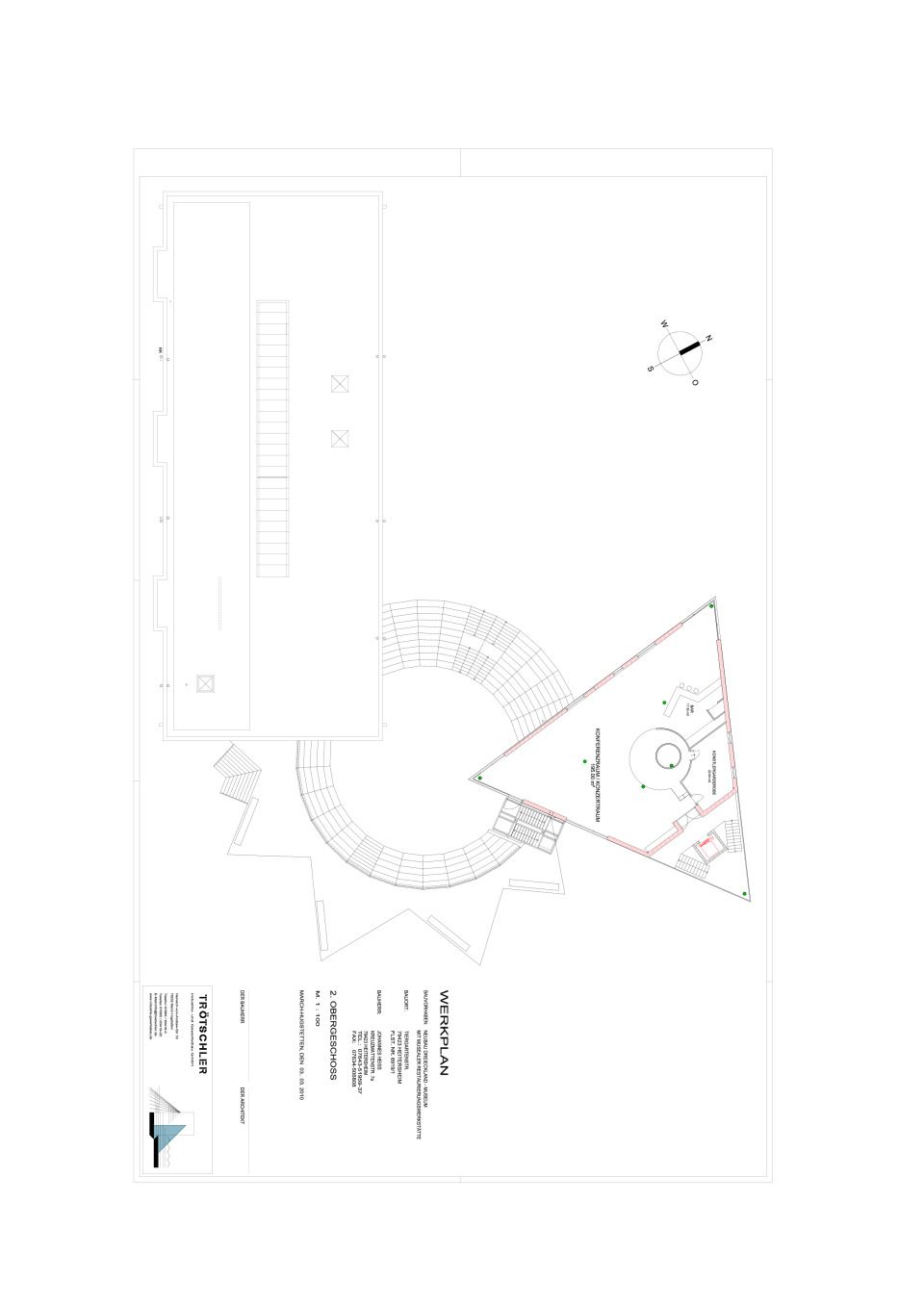

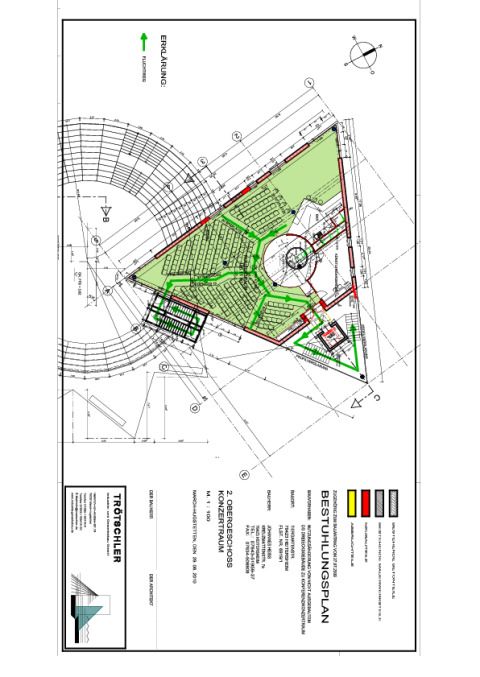

Das Dreiecksgebäude hebt sich symbolisch für das Dreiländereck und den Dreieckland-Museums-Verein mit drei Etagen prominent gegenüber dem Ensemble ab. Auf 400 qm Grundfläche liefert im Erdgeschoss die Küche mit Gefrier-, Vorbereitungs- und Lagerräumen sowie einer betrieblichen Einliegerwohnung die Basis für das Restaurant mit Sanitäranlagen im 1. Obergeschoss. Es bietet Platz für 60 bis 80 Gäste. Über das 2. Obergeschoss erstreckt sich ein Konferenz- und Konzertsaal für rund 200 Personen mit Bühne, Künstlergarderobe, Akustikdecke und einem zeitgemäßen multimedialen Equipment.

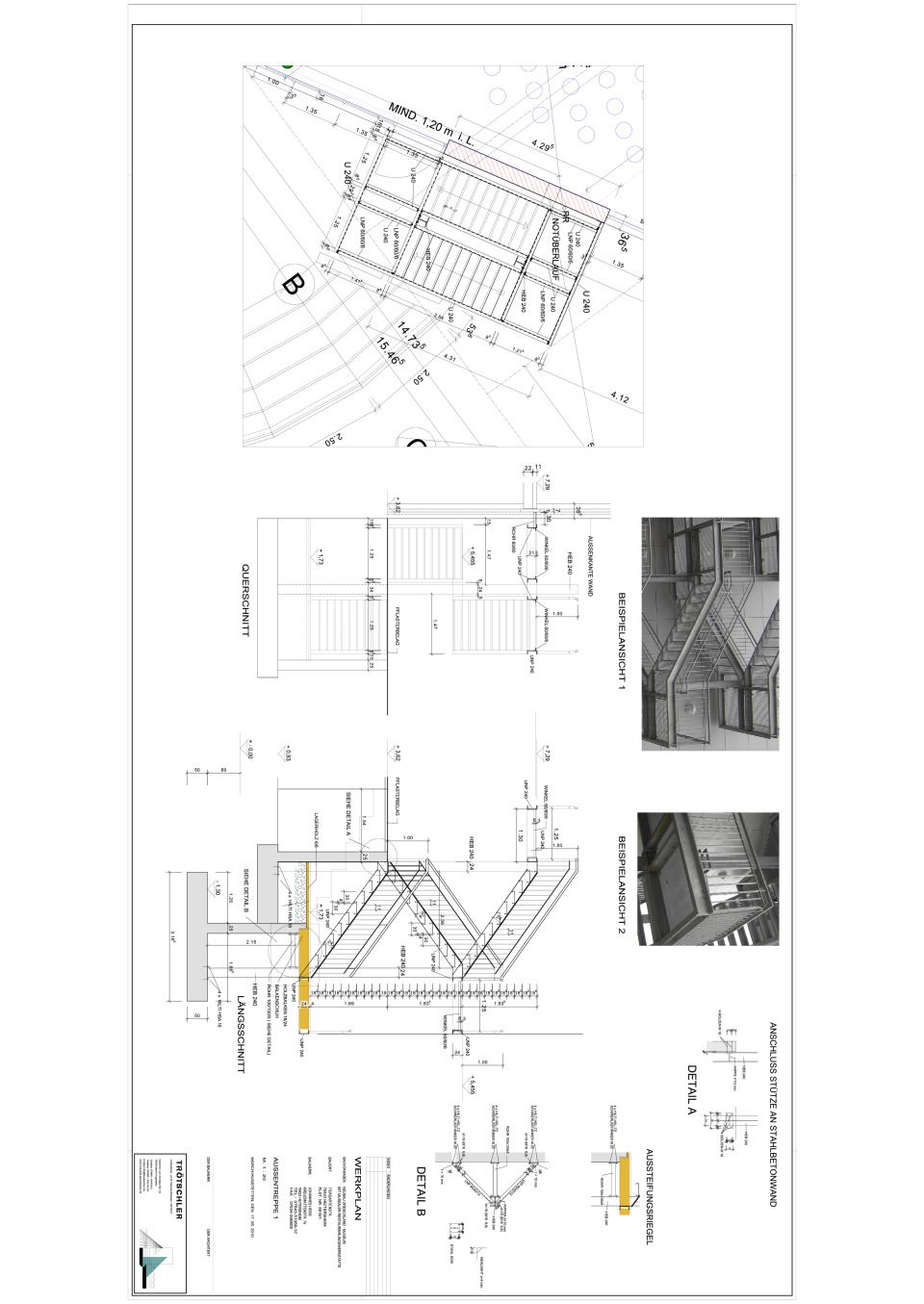

Auf der Ebene des 1. Obergeschosses werden beide Gebäudeelemente durch ein kreisrundes Plateau als feudales Entrée verbunden. An der südöstlichen Peripherie erinnert eine Vauban-Stern-Plattform an den französischen Festungsbaumeister und Marschall Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban. Ausgelegt mit Douglasien-Holzdielen dient die „Festungsbegrenzung“ als Restaurant-Terrasse über einer Teichanlage, deren Wasserspiele die pragmatische Funktion als eines von drei Retentionsbecken kaschieren. Nach Nordosten führt von dem Plateau eine monumentale Treppe in den Innenhof, der somit eine imposante Bühne für kulturelle Freiluftveranstaltungen erhält.

KATEGORIE 2 - Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit

Da der Bauherr bereits seit Jahren sein Unternehmen umweltzertifizieren lässt und 1997 mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energien war, blieb diese Vorgabe bei dem Museumkomplex nicht aus.

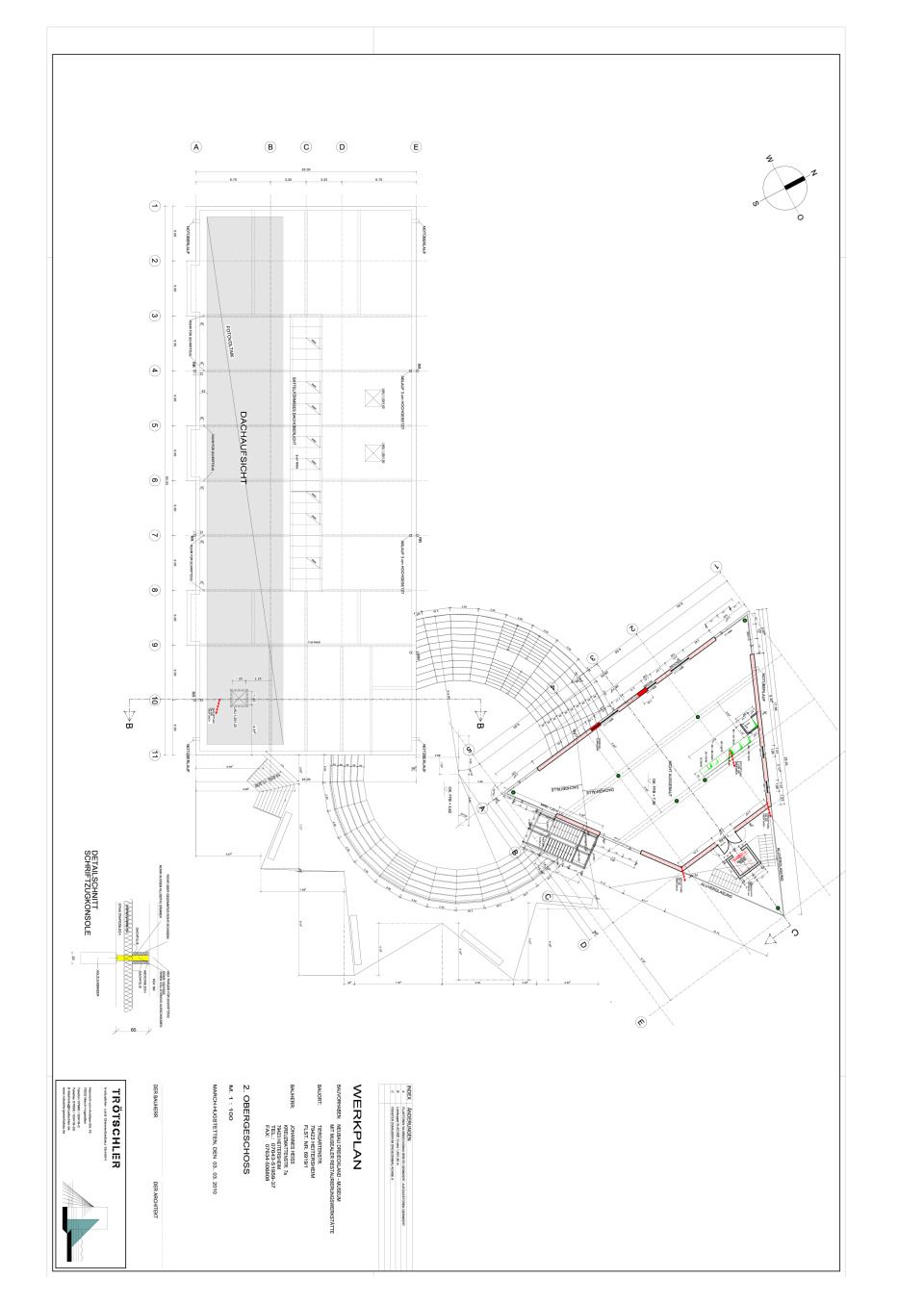

Die Energieversorgung über Photovoltaik-Anlagen auf beiden Gebäuden umfasst eine Leistung von 54 kWp. Das entspricht einer Nennleistung von 51570 kWh. Gedeckt wird damit der Jahresbedarf von rund zehn Einfamilienhäusern.

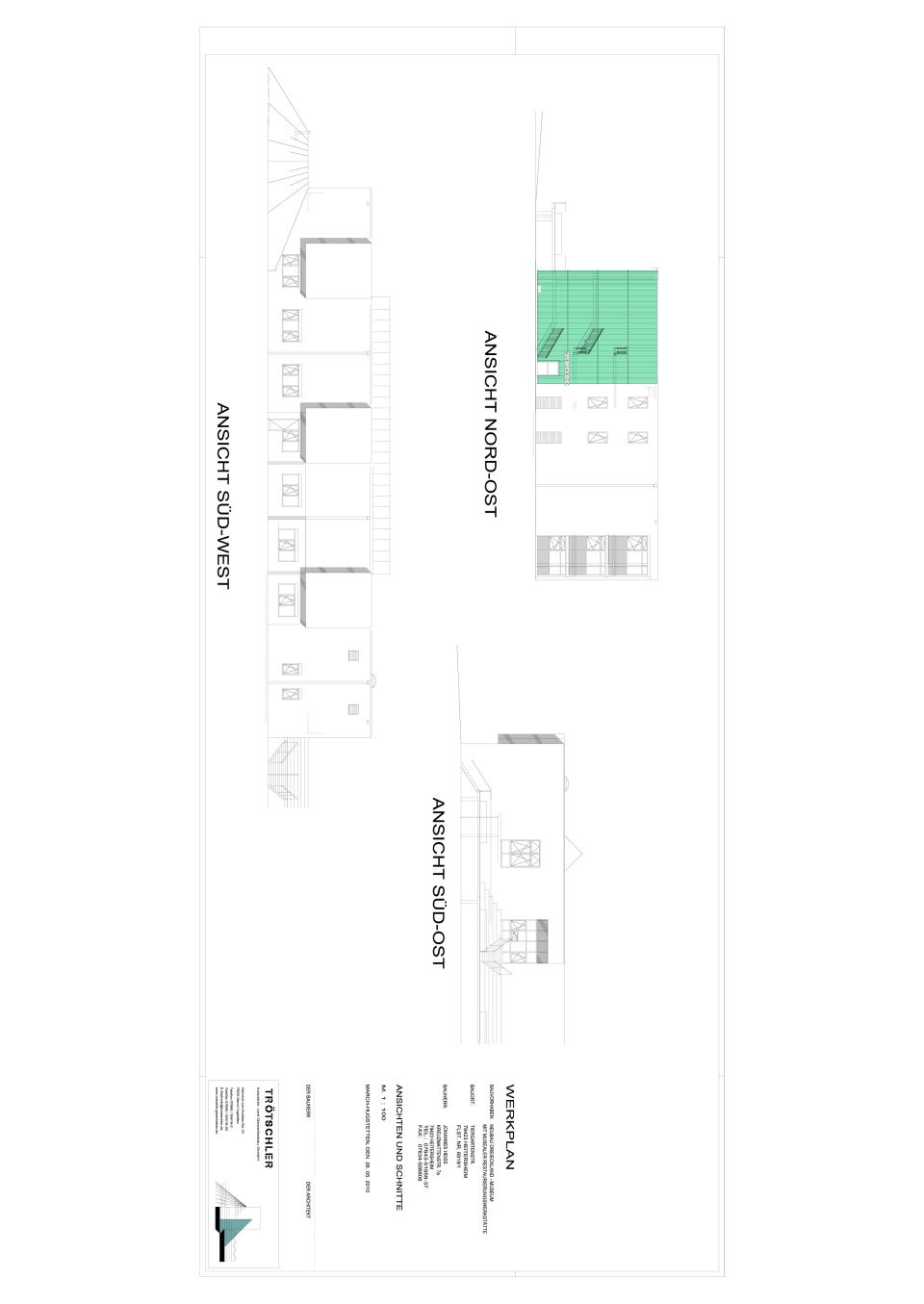

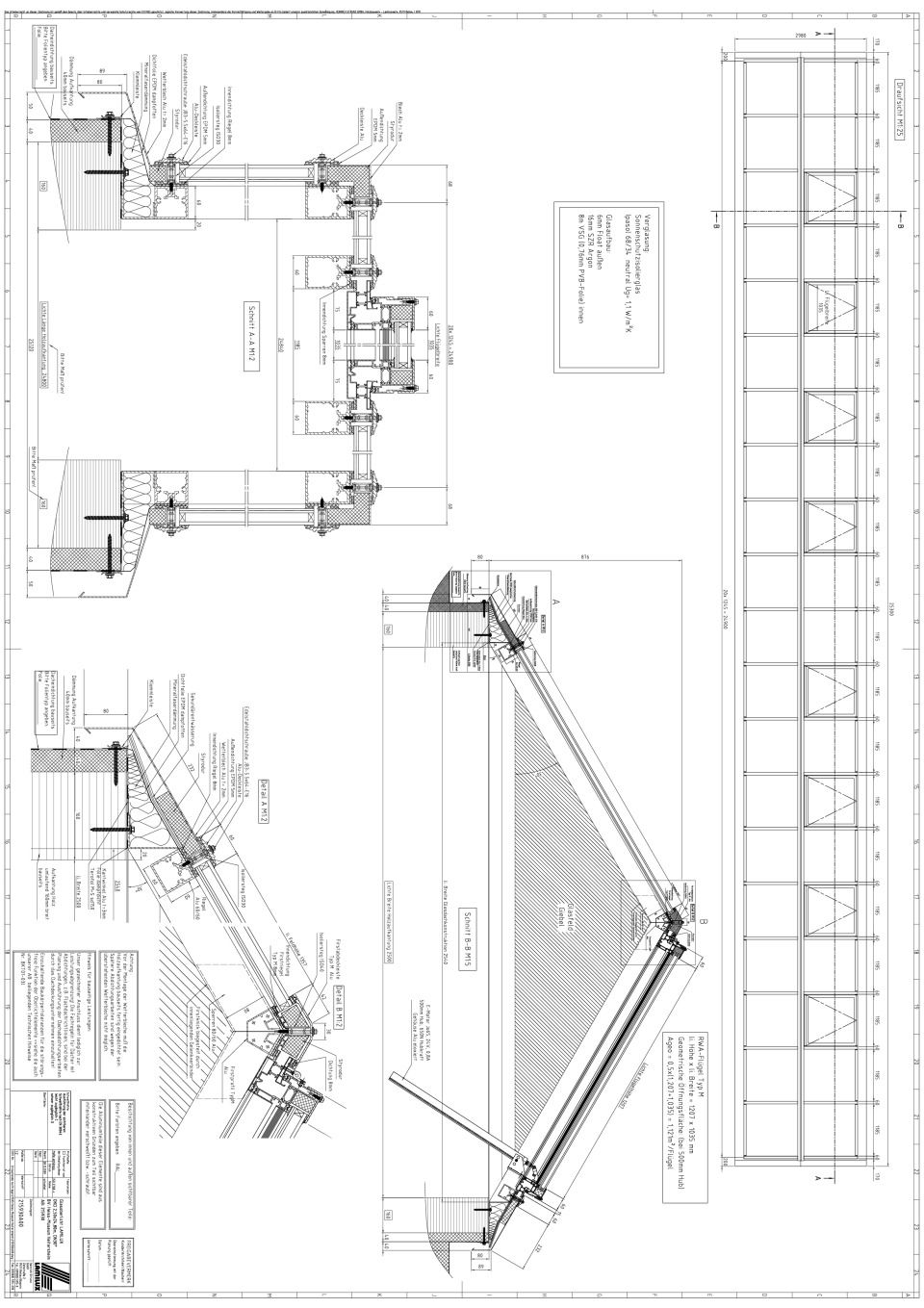

Obwohl das Projekt vor Inkrafttreten der EnEV im Oktober 2009 geplant und beantragt wurde, entspricht die Wärmedämmung der Gebäude bereits der EnEV 2009. In den Bauteilen Dach, Wand und Fenster werden die Vorgaben sogar übererfüllt. Die entwickelte Wärme im Kühl- und Gefrierraum wird über eine Wärmerückgewinnung nutzbar gemacht. Die Profilglasverkleidung im Treppenhaus des Dreiecksgebäudes bewirkt sowohl im Winter als auch im Sommer eine natürliche Klimatisierung.

Die Heizungsanlage basiert sowohl auf konventioneller Heiztechnik als auch auf moderner Gastherme. Die Wärme wird über eine Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung verteilt. Die Heizung des Museums funktioniert über eine Betonkernaktivierung von Bodenplatte und Decke mittels eingelegter Heizschlangen. Zur Baugrundverbesserung wurde als wirtschaftlichste Lösung die Ausbildung der Bodenplatte als elastisch gebetteter Plattenrost realisiert. Für die Dachkonstruktion wurden Brettschichtholzträger gewählt.

Der Hochwasserschutz und die Regenwasserrückhaltung ist über eine Zisterne (34 Kubikmeter zum Bewässern der Außenanlagen) und drei Retentionsbecken reguliert. Die überschüssige Wassermenge – gemessen am Höchstniederschlag – gelangt über den Teich in die Retentionsbecken. Rückstauvolumen und Überlauf sind so dimensioniert, dass überschüssiges Regenwasser dosiert und zeitversetzt an die öffentliche Kanalisation, beziehungsweise den Vorfluter, abgegeben wird.

KATEGORIE 3 - Gesamtgestaltung

Die exponierte Lage an der südlichen Ortseinfahrt von Heitersheim macht das Gebäude-Ensemble zu einem imposanten städtebaulichen Auftakt unmittelbar an der Bundesstraße 3. Es wertet das Umfeld der gewerblichen Ansiedlungen deutlich auf und schafft durch Teich, Vauban-Terrasse und die ineinandergreifenden geometrischen Baukörper in unterschiedlichen Ebenen architektonisch und gestalterisch einen eindrucksvollen Blickfang.

Der massive Charakter des langgestreckten Ausstellungs- und Werkstattkörpers wird schwebend aufgelöst, indem drei nach außen geschobene Wandscheiben das trinationale museale Ausstellungsgeschoss symbolträchtig markieren. Die abgesetzten Elemente der südlichen Wandflucht sind durch Glasschlitze mit dem Mauerwerk verbunden. Dieser Konsens mit der architektonischen Grundidee sorgt bei Innenbeleuchtung für raffinierte Lichteffekte. Damit alle Personen ungehindert alle Etagen der Bauwerke erreichen, sind die Gebäude mit Aufzügen ausgestattet. Das Essen wird ebenfalls über spezielle Transportaufzüge aus der eleganten Edelstahl-Küche weitergeleitet.

Weil Museum immer ein Stück Historie widerspiegelt, ist das Foyer zur Ausstellung im 1. Obergeschoss mit einer Spiegeldecke versehen, die den Blick des Betrachters unverhofft optisch erweitert und vertieft. Die museale Halle mit einem gläsernen Lichtgang-Spitzdach ist als überdimensionierte Galerie konzipiert, die durch eine Aussparung im Boden den Blick über eine Balustrade auf die „gläserne Restaurierung“ im Erdgeschoss freigibt. Dadurch eröffnet sich dem Besucher die Möglichkeit, Zeuge der aktuellen Arbeiten an den teilweise schwergewichtigen Exponaten zu werden.

Wechselnde farbige Lichteffekte in den Profilglasflächen des Dreieck-Treppenhauses verleihen dem Objekt bei Dunkelheit zusätzliche Dynamik und Raffinesse.

KATEGORIE 4 - Innovation und Design

Die innovative architektonische Synthese von Form und Design korrespondiert mit dem inhaltlichen Spagat von Handwerk und touristischer Museums-Attraktion bis hin zu Kulturveranstaltungen, Restaurantangebot und Konferenzmöglichkeit. Das Gesamtkonzept führt zu einer Symbiose, bei der eine Branche von der anderen und ein Gebäudeteil vom anderen profitieren. Das Zusammenspiel der geometrischen Formen symbolisiert in seiner gestalterischen Ausformung den Bezug zur kreativen Nutzungsvielfalt, zum Betreiber und zum Standort. Dabei harmonieren das kulturelle und soziale Umfeld sowie die informative Aufbereitung der trinationalen Historie am Oberrhein mit dem in der Region verwurzelten ökologischen Innovationsgeist. Das Motto des Museumsvereins „Von der Konfrontation zur Kooperation“ traf auch für die Planer und Fachfirmen zu, die eine fachliche, thematische und ökologische Herausforderung beantworteten durch gestalterische Ausformung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Alltagstauglichkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung.

Ansporn und Bestätigung für diesen ungewöhnlichen Weg war nicht zuletzt die Förderung des Dreieckland-Museum-Komplexes durch Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), die als Teilvorhaben eines „Europäischen Leuchtturm-Modellprojektes“ zuerkannt wurden. Zielsetzung der Finanzierung der EU und des Landes Baden-Württemberg war der Nachweis einer nachhaltig integrierten kommunalen Entwicklungsstrategie in Heitersheim. Die Museumslandschaft war neben drei städtischen das vierte und einzig private „Innovative Modellzentrum für Integration“ und gilt als städtebaulich einmalige Visitenkarte.