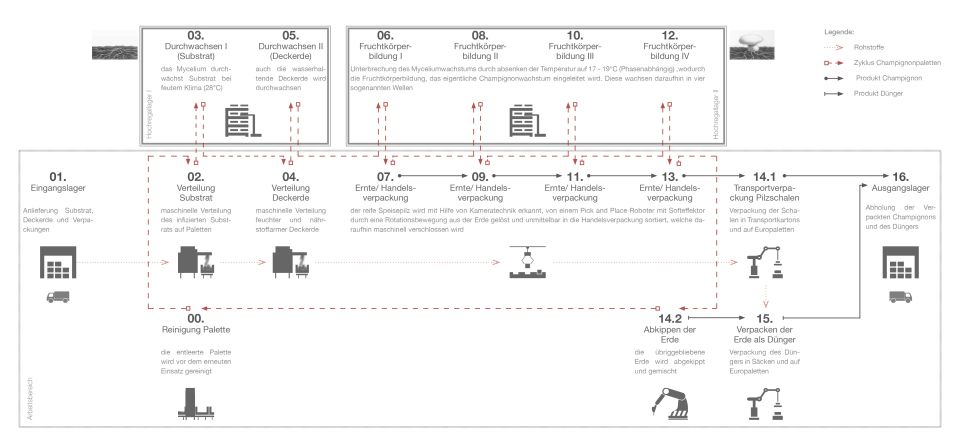

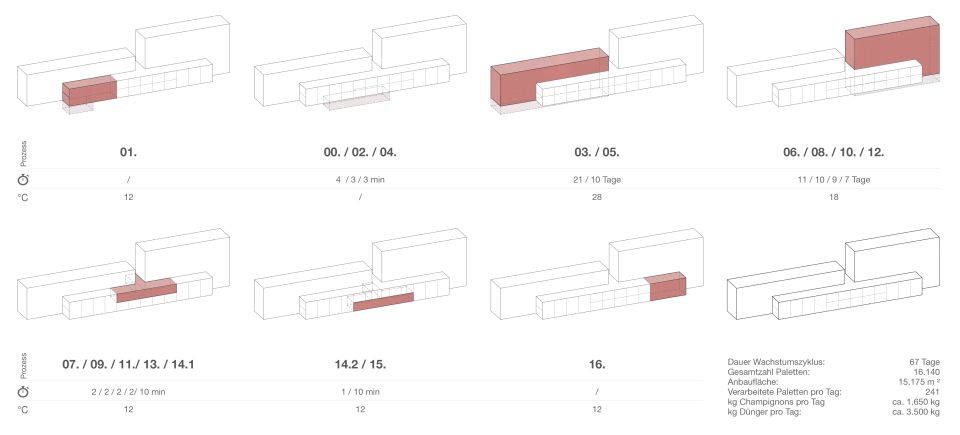

Der Entwurf begann mit der Suche nach einem Produkt, welches mit Einsatz moderner Fertigungstechniken in relativ wenigen Arbeitsschritten vollautomatisiert hergestellt werden kann. Die nähere Auseinandersetzung mit urbaner Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaften und vollautomatisierten Erntemethoden führte in diesem Zusammenhang schließlich zu dem beliebtesten Speisepilz, dem Champignon.

Im Zuge des strukturellen Wandels und durch stadtplanerische Leitbilder der Trennung von Funktionen und Nutzungen wurden und werden weltweit Produktionsstätten an den Stadtrand, ins Ausland oder auf die „grüne Wiese“ verdrängt. Den damit erhofften Vorteilen wie z.B. sinkenden Emissionskonflikten, zusätzlichen Flächen oder geringem städtischen Verkehrsaufkommen stehen erhöhter Pendlerverkehr, große Entfernungen zu Wissens- und Innovationsnetzwerken sowie der hohe Flächenverbrauch in ländlichen Regionen gegenüber. Unzählige Unternehmen kämpfen daher um den Erhalt erfolgreicher städtischer/stadtnaher Standorte oder ziehen eine Rückkehr in das urbane Umfeld in Betracht.

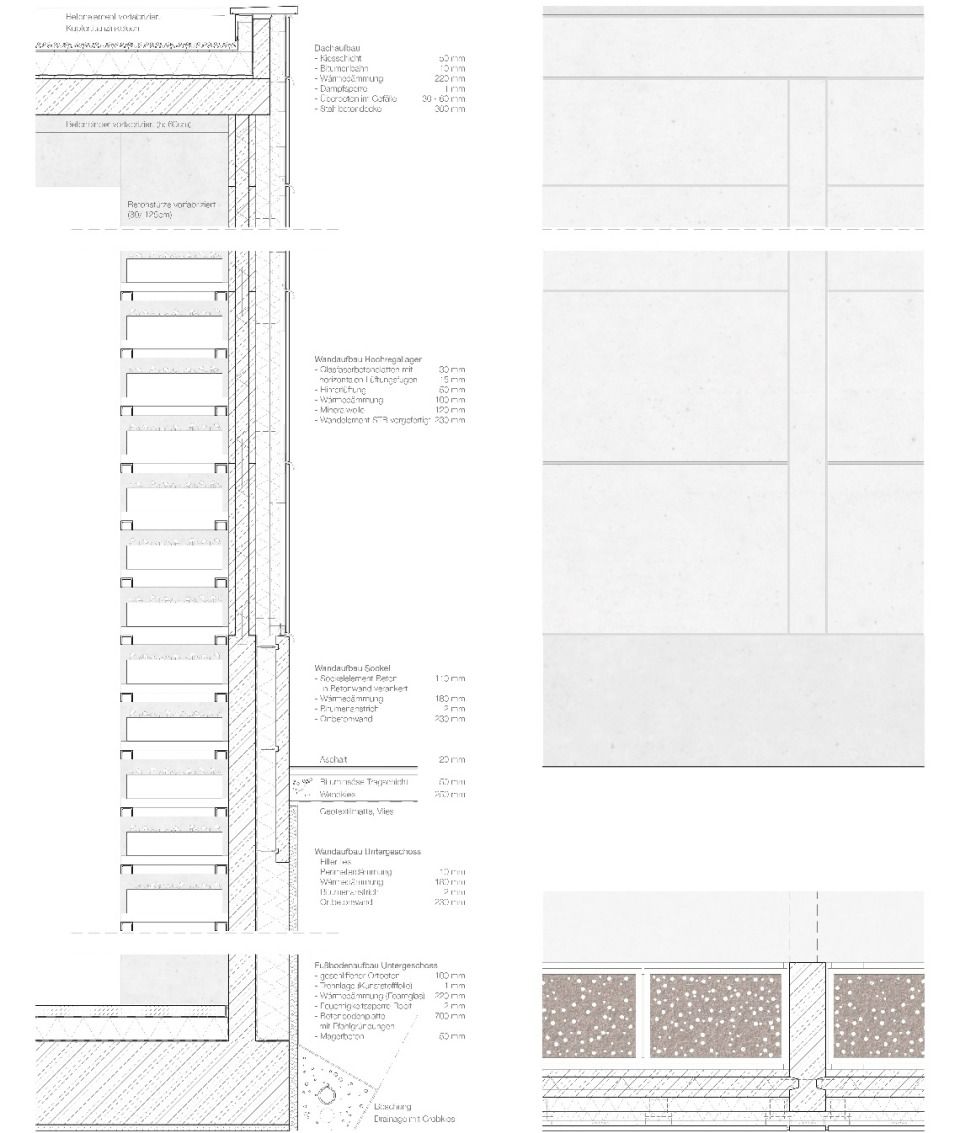

Moderne Fabriken lassen sich nur auf Basis höchster energetischer Ansprüche und geringster Emissionsbelastungen (Gerüche, Lärm, Schadstoffe) in unsere Städte integrieren. Erste Ansätze in diese Richtung, vorrangig zur Energiesenkung, können und werden von den Fabriken und Städten bereits in Eigenregie beigebracht, stärkere Bestrebungen erschöpfen sich jedoch zumeist nur in Insellösungen (sog. „grüne Fabriken“). Die Potenziale werden hierbei nicht vollständig ausgeschöpft.

Vor allem die Landwirtschaft wird bei dieser Diskussion meist mit dem ländlichen Raum in Verbindung gebracht. Bei prognostizierten 9,5 Milliarden Erdbewohnern im Jahre 2050 und einem Existenz-Minimum von 1.500 kcal pro Tag, müsste die herkömmliche landwirtschaftliche Fläche zusätzlich um 850 Millionen Hektar wachsen. Diese Fläche steht nicht zur Verfügung. Alternative Flächen und Räume müssen zum Zwecke der Ernährungssicherung in Betracht gezogen werden.

Vertikale Landwirtschaft ist ein Begriff der Zukunftstechnologie, die eine tragfähige Landwirtschaft und Massenproduktion sowohl pflanzlicher, als auch tierischer Erzeugnisse im Ballungsgebiet der Städte in mehrstöckigen Gebäuden (sogenannten Farmscrapers) ermöglichen soll. Somit stellt sie eine Sonderform der urbanen Landwirtschaft dar. Basierend auf Kreislaufwirtschaft und Hydrokulturen unter Gewächshausbedingungen sollen in Gebäudekomplexen auf mehreren übereinander gelagerten Ebenen ganzjährig Früchte, Gemüse, essbare Speisepilze und Algen erzeugt werden. Die Befürworter der vertikalen Landwirtschaft argumentieren damit, dass die traditionelle landwirtschaftliche Produktion in einen naturbelassenen Ursprungszustand zurückgeführt werden soll und sich Energiekosten für den Transport von den Erzeugern bis zu den Konsumenten dadurch reduzieren lassen. Außerdem wird durch die Kreislaufwirtschaft der Treibhauseffekt des atmosphärischen Kohlenwasserstoffs minimiert und die innerstädtischen Quartiere stärker durchmischt.

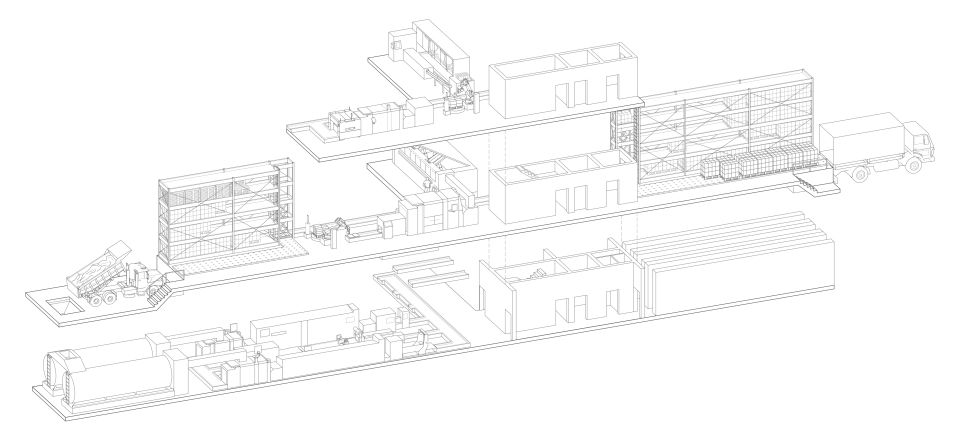

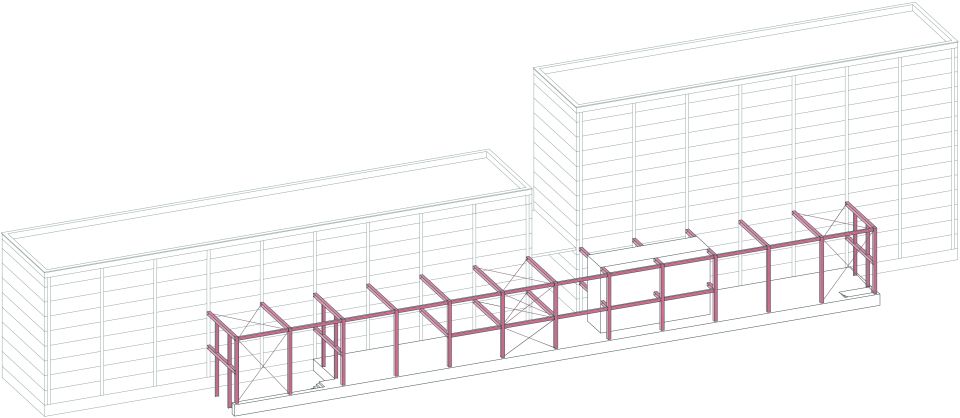

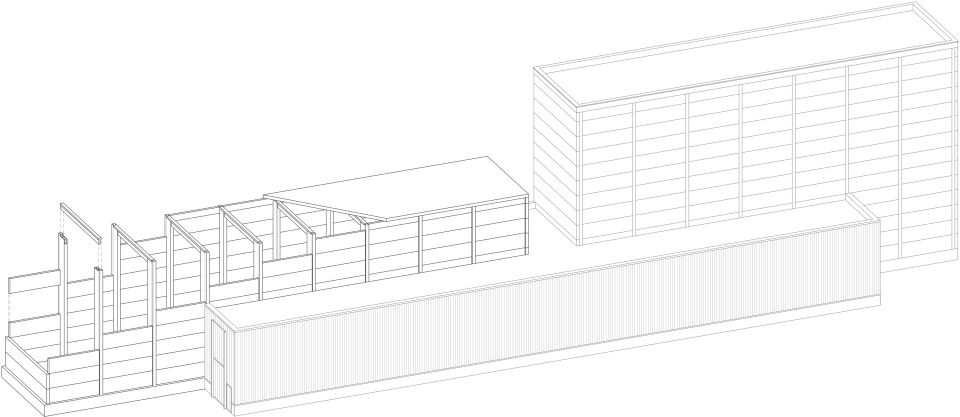

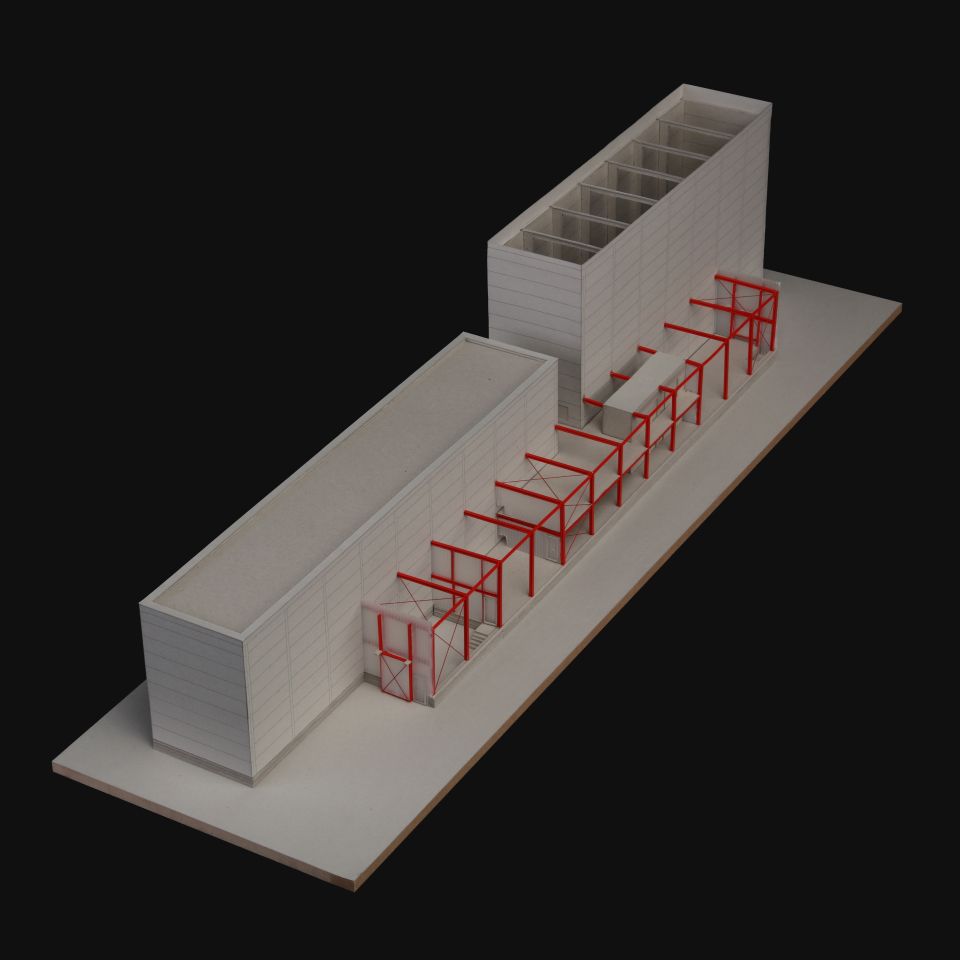

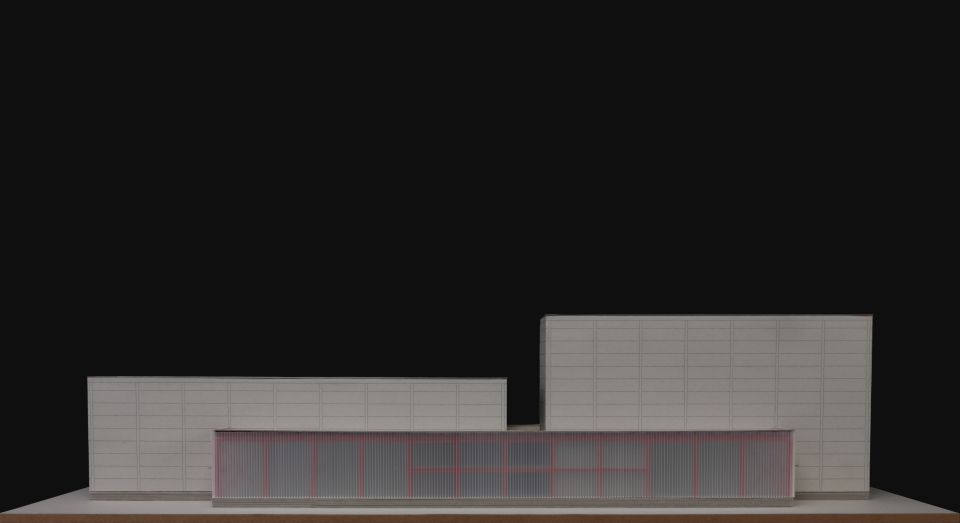

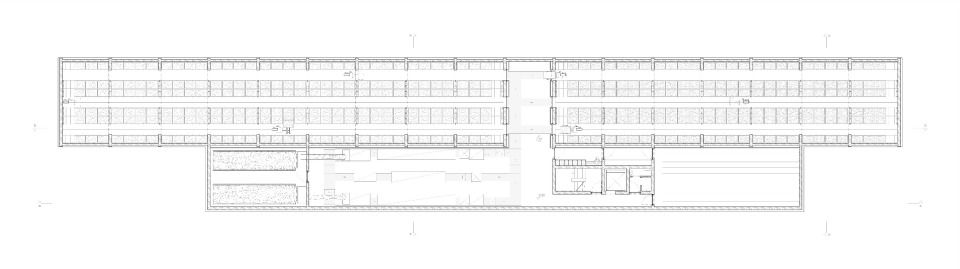

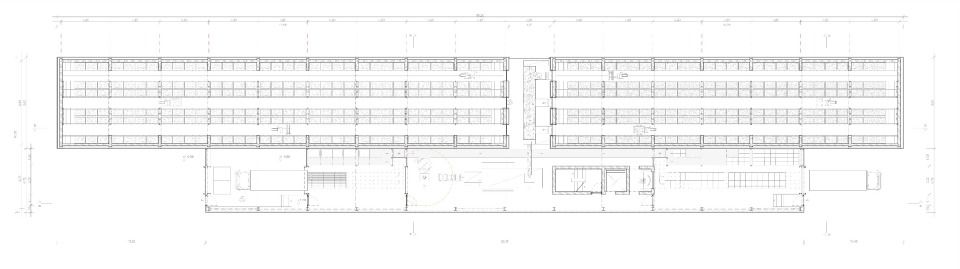

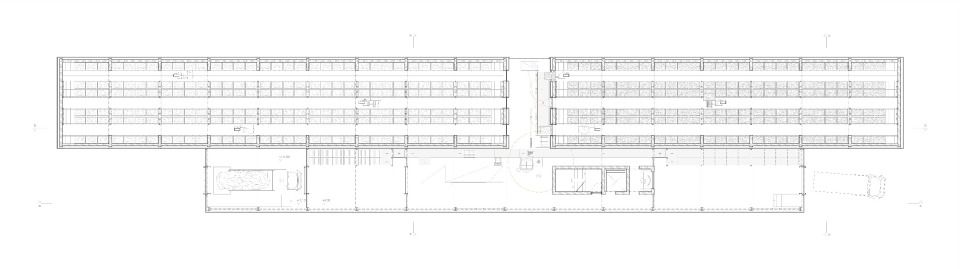

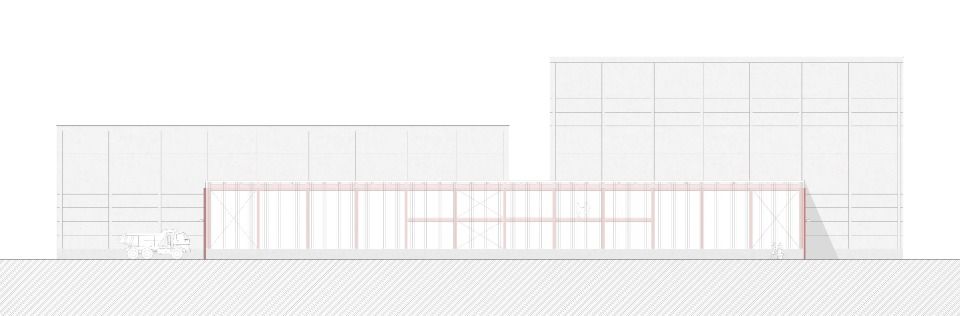

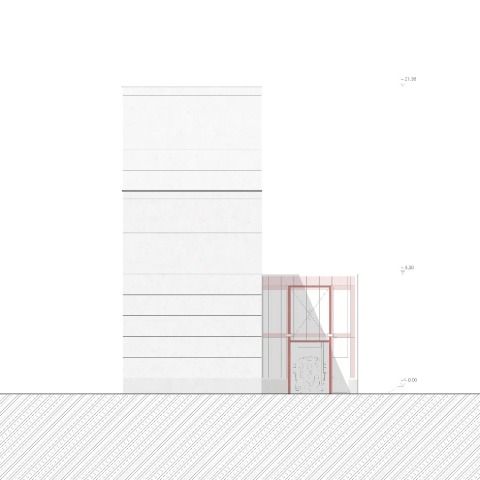

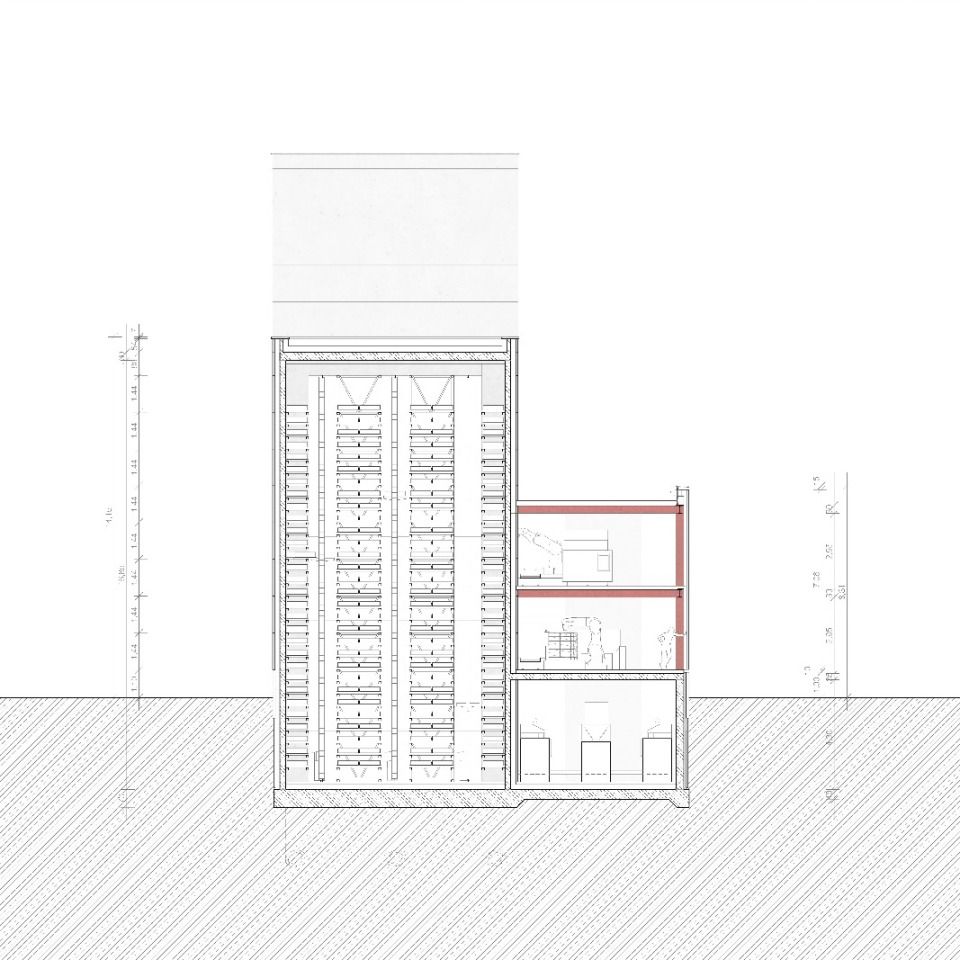

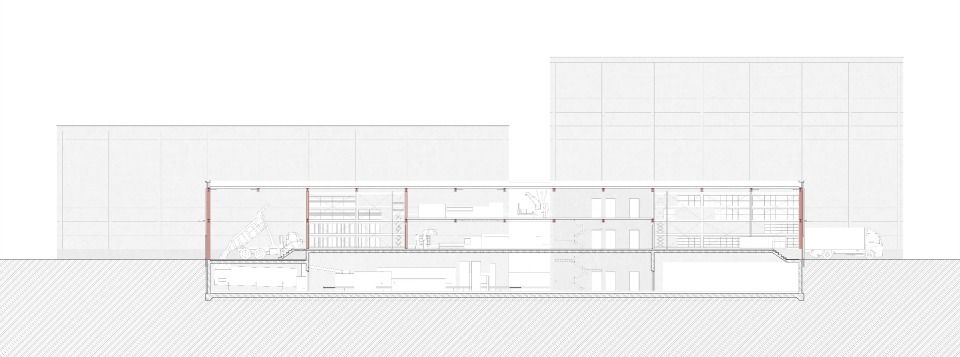

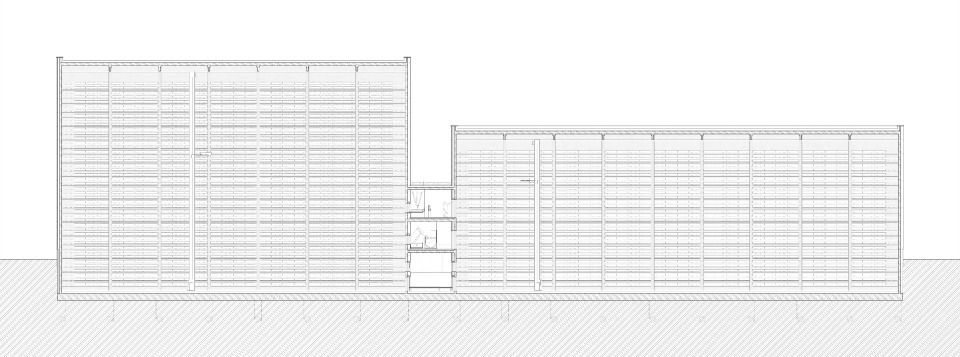

Auch die zu entstehende Champignonfabrik soll in einem urbanen Umfeld integrierbar sein. Um dies angesichts steigender Grundstückspreise und des Wohnraummangels in Städten zu ermöglichen, setzt der Entwurf mit seiner länglichen Ausrichtung auf einen minimalen Footprint. Dieser ermöglicht die Errichtung auf Restflächen wie zum Beispiel entlang großer Straßen oder Bahntrassen und hält gleichzeitig die Möglichkeit der Erweiterung an den Stirnseiten offen.

Im Zuge des strukturellen Wandels und durch stadtplanerische Leitbilder der Trennung von Funktionen und Nutzungen wurden und werden weltweit Produktionsstätten an den Stadtrand, ins Ausland oder auf die „grüne Wiese“ verdrängt. Den damit erhofften Vorteilen wie z.B. sinkenden Emissionskonflikten, zusätzlichen Flächen oder geringem städtischen Verkehrsaufkommen stehen erhöhter Pendlerverkehr, große Entfernungen zu Wissens- und Innovationsnetzwerken sowie der hohe Flächenverbrauch in ländlichen Regionen gegenüber. Unzählige Unternehmen kämpfen daher um den Erhalt erfolgreicher städtischer/stadtnaher Standorte oder ziehen eine Rückkehr in das urbane Umfeld in Betracht.

Moderne Fabriken lassen sich nur auf Basis höchster energetischer Ansprüche und geringster Emissionsbelastungen (Gerüche, Lärm, Schadstoffe) in unsere Städte integrieren. Erste Ansätze in diese Richtung, vorrangig zur Energiesenkung, können und werden von den Fabriken und Städten bereits in Eigenregie beigebracht, stärkere Bestrebungen erschöpfen sich jedoch zumeist nur in Insellösungen (sog. „grüne Fabriken“). Die Potenziale werden hierbei nicht vollständig ausgeschöpft.

Vor allem die Landwirtschaft wird bei dieser Diskussion meist mit dem ländlichen Raum in Verbindung gebracht. Bei prognostizierten 9,5 Milliarden Erdbewohnern im Jahre 2050 und einem Existenz-Minimum von 1.500 kcal pro Tag, müsste die herkömmliche landwirtschaftliche Fläche zusätzlich um 850 Millionen Hektar wachsen. Diese Fläche steht nicht zur Verfügung. Alternative Flächen und Räume müssen zum Zwecke der Ernährungssicherung in Betracht gezogen werden.

Vertikale Landwirtschaft ist ein Begriff der Zukunftstechnologie, die eine tragfähige Landwirtschaft und Massenproduktion sowohl pflanzlicher, als auch tierischer Erzeugnisse im Ballungsgebiet der Städte in mehrstöckigen Gebäuden (sogenannten Farmscrapers) ermöglichen soll. Somit stellt sie eine Sonderform der urbanen Landwirtschaft dar. Basierend auf Kreislaufwirtschaft und Hydrokulturen unter Gewächshausbedingungen sollen in Gebäudekomplexen auf mehreren übereinander gelagerten Ebenen ganzjährig Früchte, Gemüse, essbare Speisepilze und Algen erzeugt werden. Die Befürworter der vertikalen Landwirtschaft argumentieren damit, dass die traditionelle landwirtschaftliche Produktion in einen naturbelassenen Ursprungszustand zurückgeführt werden soll und sich Energiekosten für den Transport von den Erzeugern bis zu den Konsumenten dadurch reduzieren lassen. Außerdem wird durch die Kreislaufwirtschaft der Treibhauseffekt des atmosphärischen Kohlenwasserstoffs minimiert und die innerstädtischen Quartiere stärker durchmischt.

Auch die zu entstehende Champignonfabrik soll in einem urbanen Umfeld integrierbar sein. Um dies angesichts steigender Grundstückspreise und des Wohnraummangels in Städten zu ermöglichen, setzt der Entwurf mit seiner länglichen Ausrichtung auf einen minimalen Footprint. Dieser ermöglicht die Errichtung auf Restflächen wie zum Beispiel entlang großer Straßen oder Bahntrassen und hält gleichzeitig die Möglichkeit der Erweiterung an den Stirnseiten offen.