Entwurfshintergrund

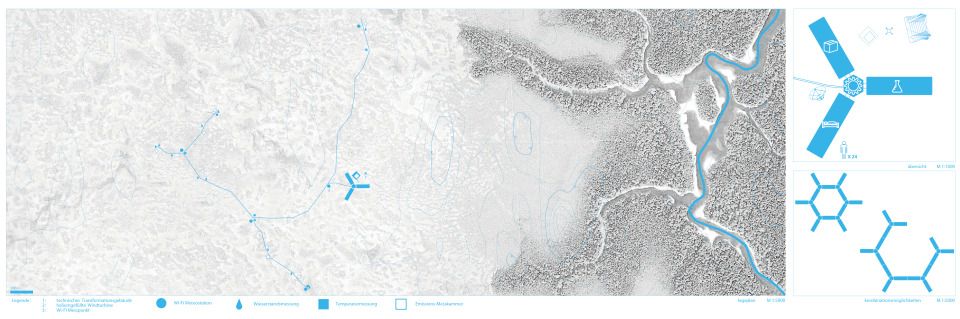

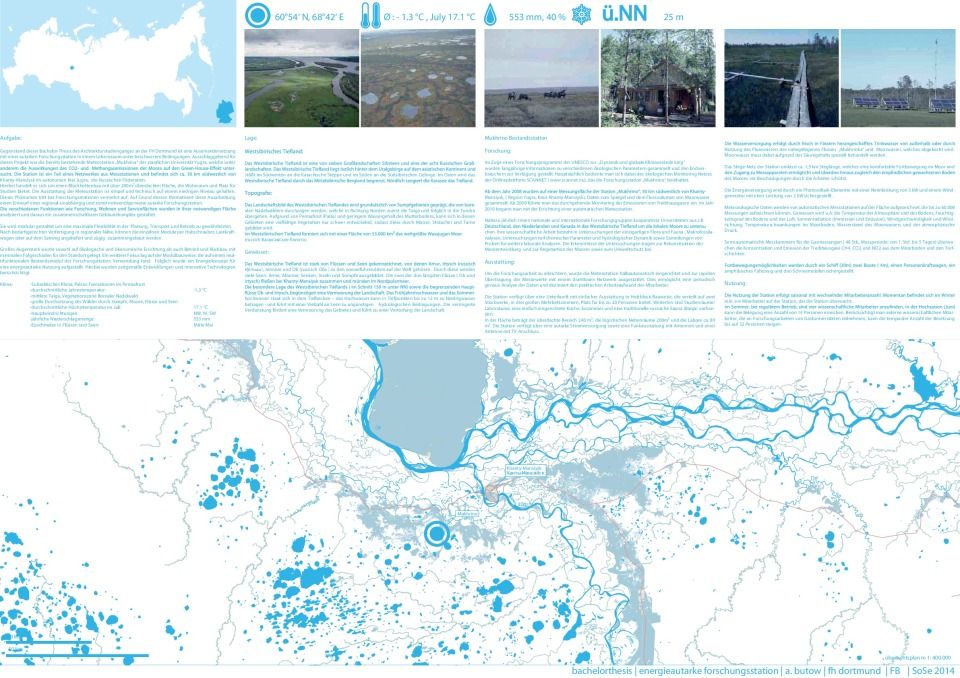

Ausschlaggebend für dieses Projekt war die bereits bestehende Meteostation „Muchrina“ der staatlichen Universität Yugra, an der die Auswirkungen der CO2 und der Methangasemissionen der Moore auf den Green-House-Effekt untersucht werden.

Die Station ist ein Teil eines Netzwerkes aus Messstationen und befindet sich ca. 30 km südwestlich von Khanty-Mansiysk im autonomen Krei Jugra, der Russischen Föderation.

Hierbei handelt es sich um einen Blockhüttenbau mit über 200m² überdachter Fläche, die Wohnraum und Platz für Studien bietet.

Die Nutzung der Station erfolgt saisonal mit wechselnder Mitarbeiteranzahl. Während der Hochsaison (Juni) kann die Belegung eine Anzahl von 14 Personen erreichen, unter Berücksichtigung externer wissenschaftlichen Mitarbeiter kann die temporäre Anzahl der Besetzung bis auf 32 Personen steigen.

Leider ist die Forschungsstation nur schlechte ausgestattet und genügt weder den heutigen Ansprüchen noch entspricht die Ausführung den heutigen Regeln der Technik.

Forschung

Im Zuge eines Forschungsprogramms der UNESCO zur „Dynamik und globale Klimaveränderung“ wurden langjährige Informationen zu verschiedenen ökologischen Parametern gesammelt und den Endverbrauchern zur Verfügung gestellt.

Die wissenschaftliche Arbeit besteht in Untersuchungen der lokalen Moore und ihrer einzigartigen Flora und Fauna , Mikrofossilanalysen, Untersuchungen torfchemischer Parameter und hydrologischer Dynamik, sowie Sammlungen von diversen Proben für weitere laborale Analysen.

Die Erkenntnisse der Untersuchungen tragen zur Rekonstruktion der Moorentwicklung und zur Regenartion des Moores sowie zum Umweltschutz bei.

Entwurfskonzept

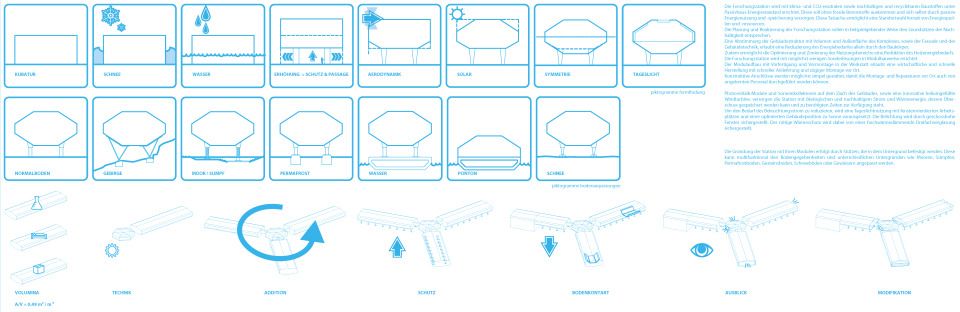

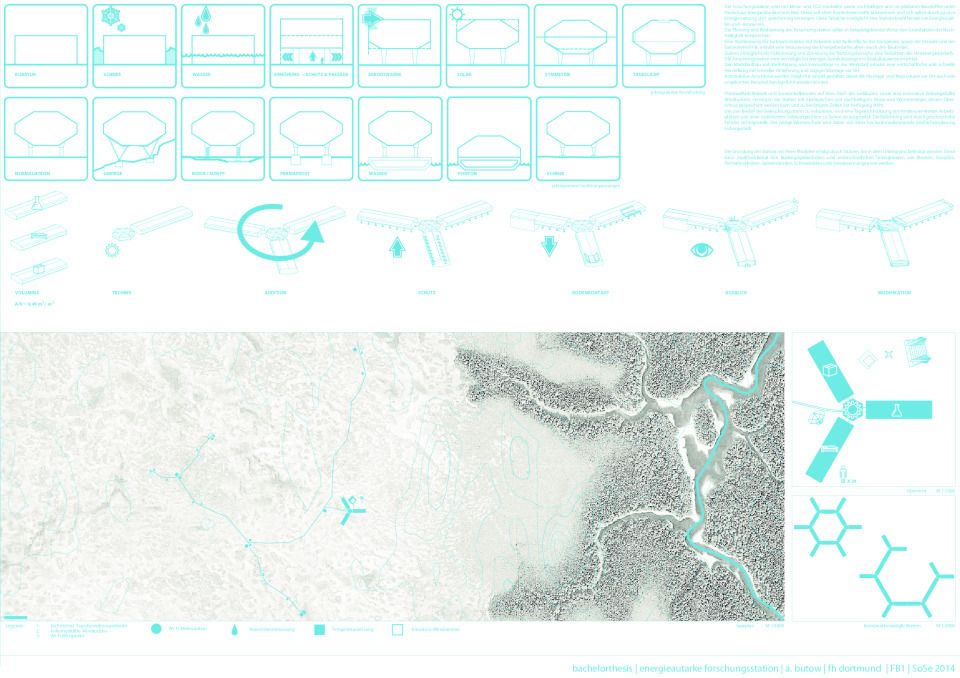

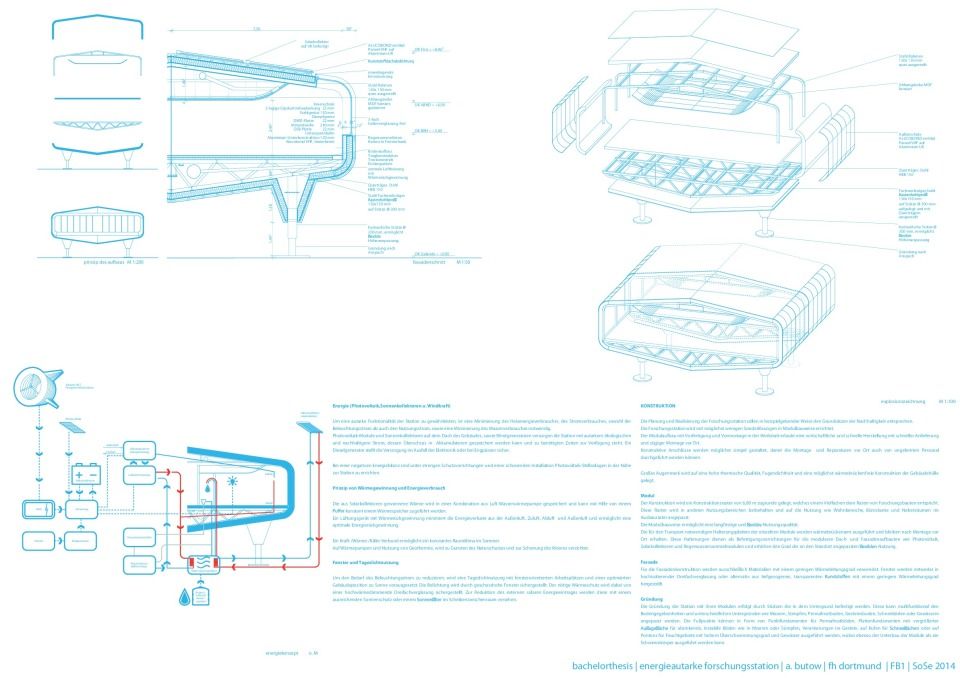

Gegenstand der gestellten Aufgabe war der Entwurf und die Konzeptionierung einer energieautarken, standortunabhängigen und modular aufgebauten Forschungsstation im Westsibirischen Tiefland.

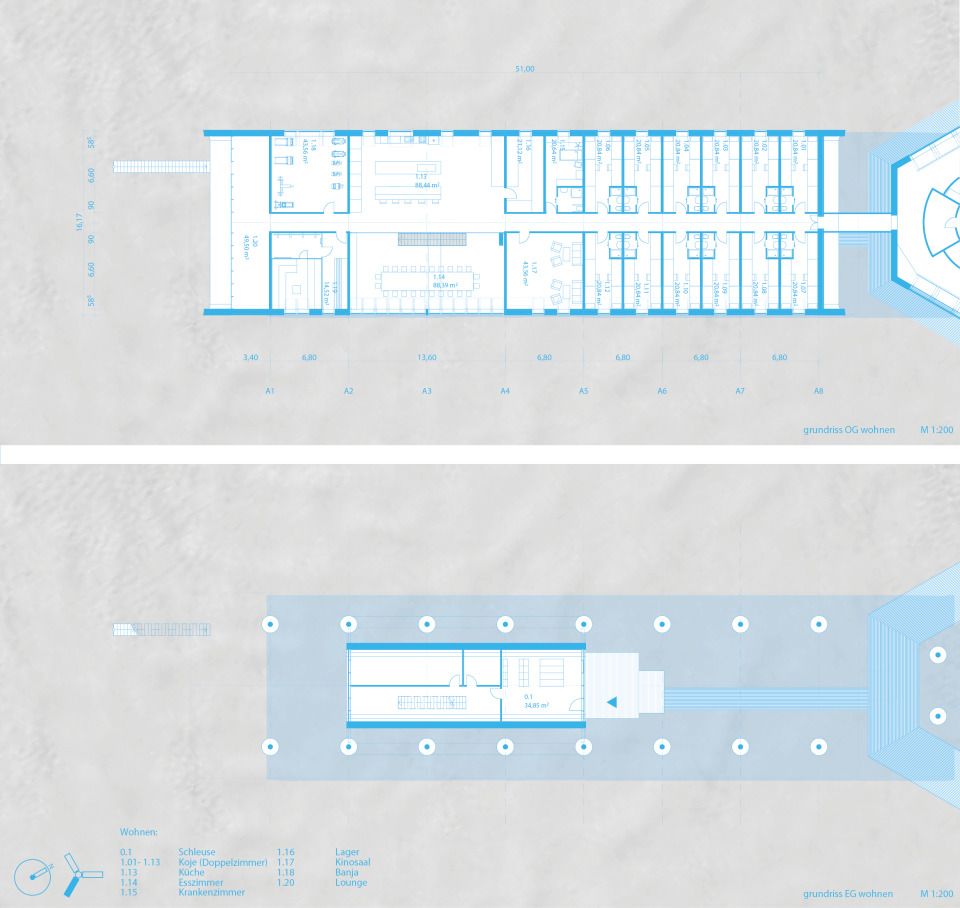

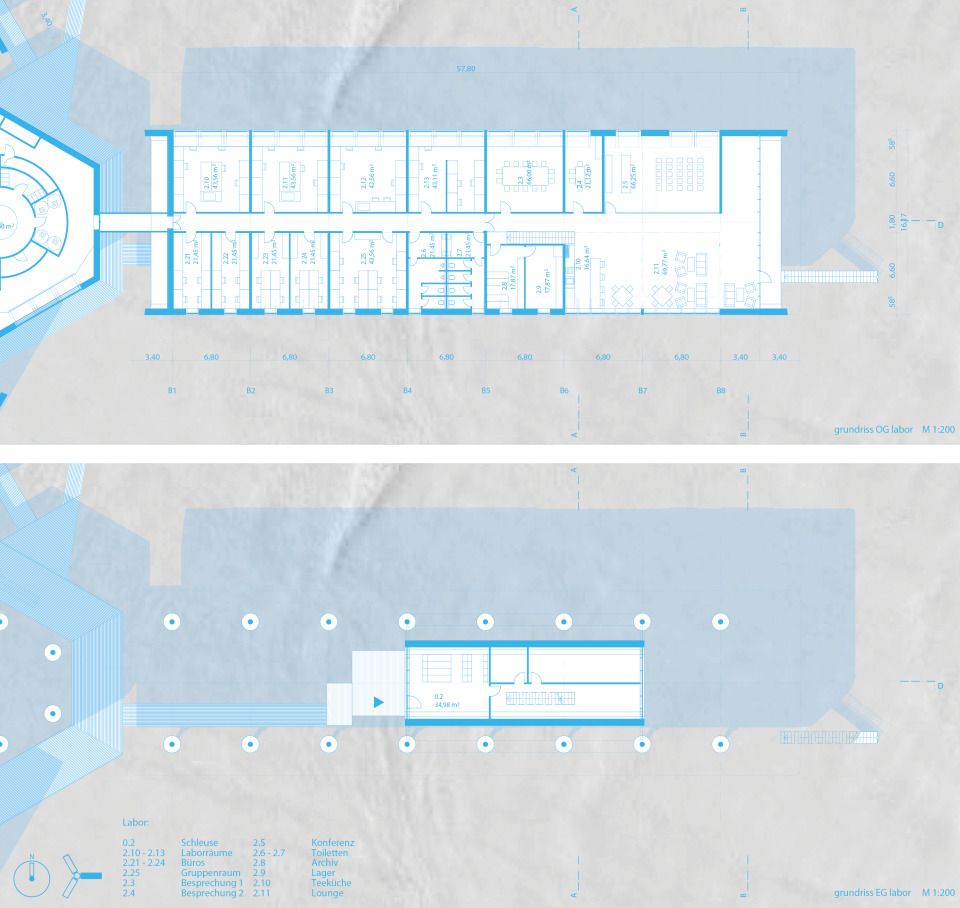

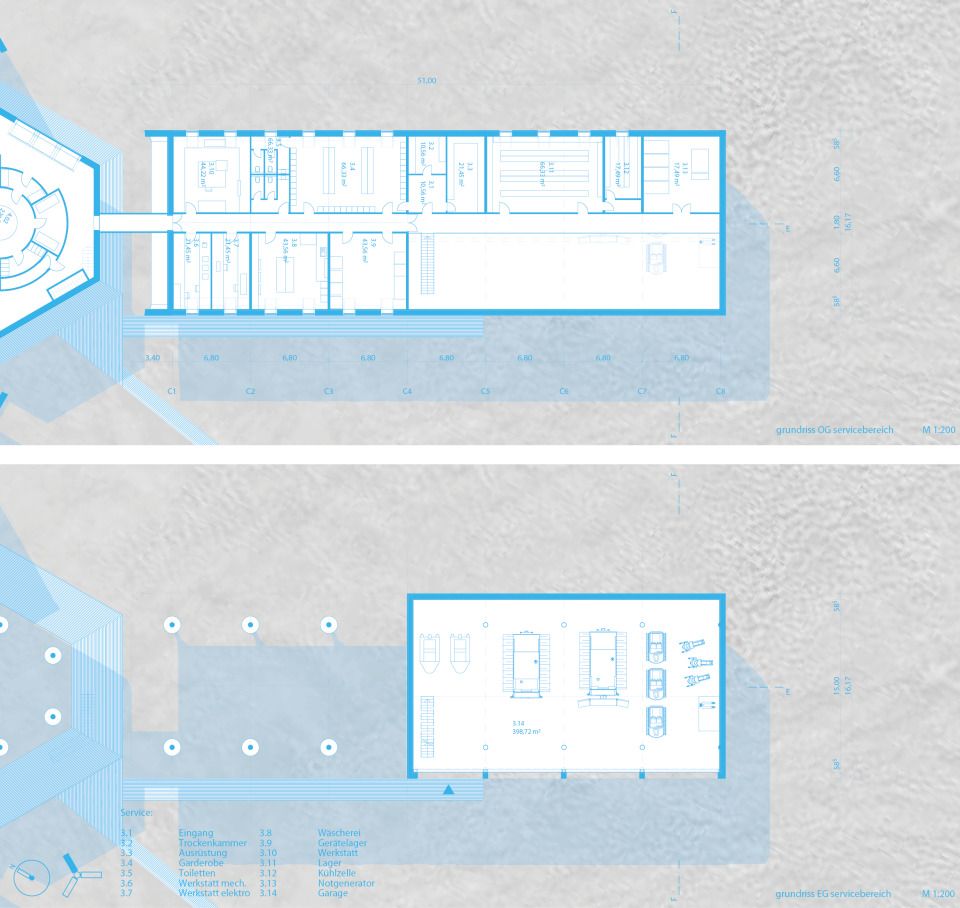

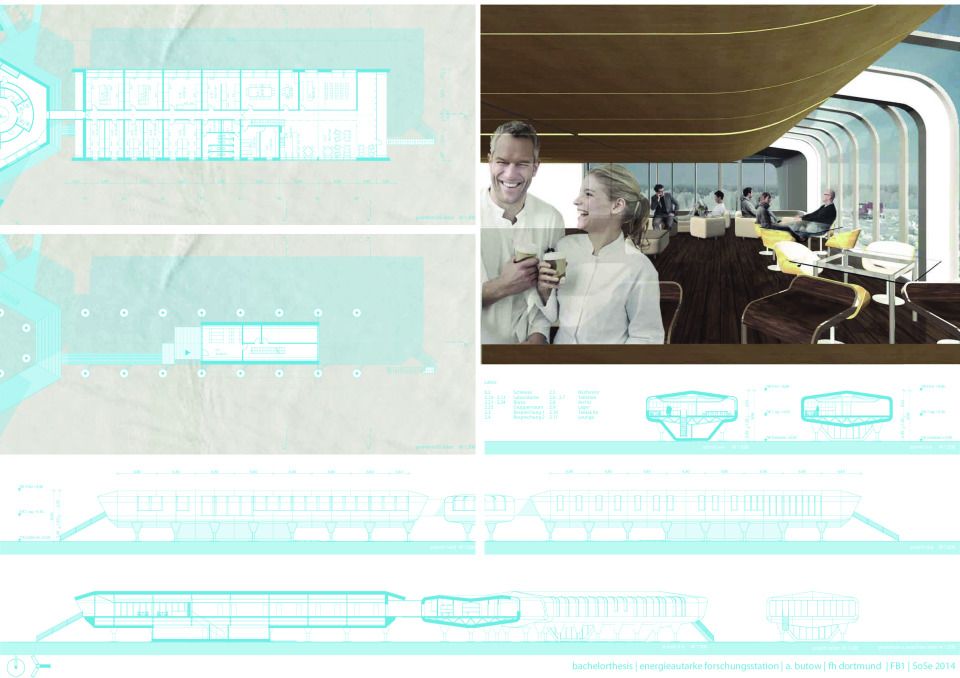

Aufgrund der Kombination verschiedener Nutzungen, wurde ein optimiertes Raumprogramm entwickelt, das sowohl Wohnraum, Labor- und Forschungsräume sowie Lagerräume und Flächen für die technischen Ausrüstung beinhaltet.

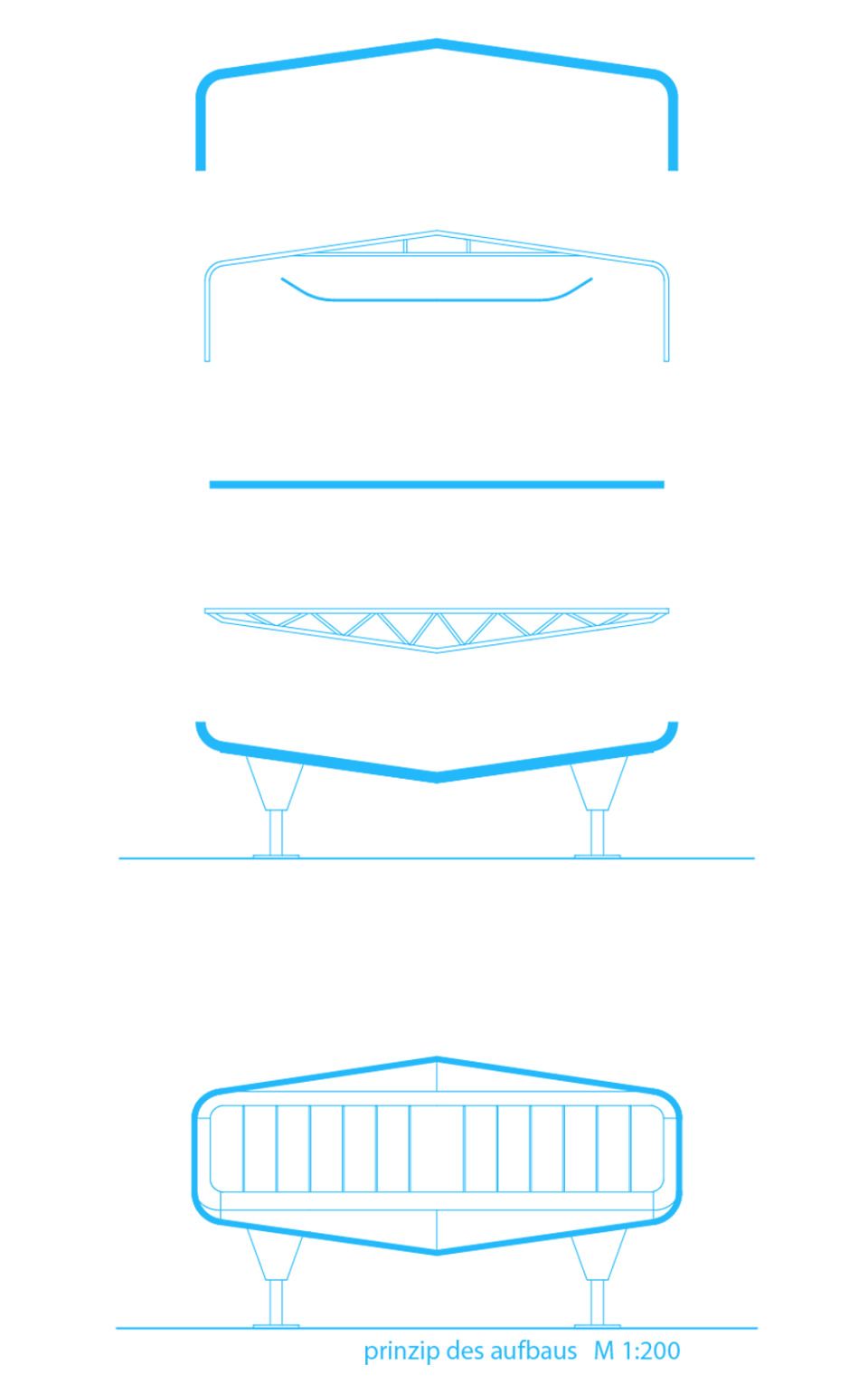

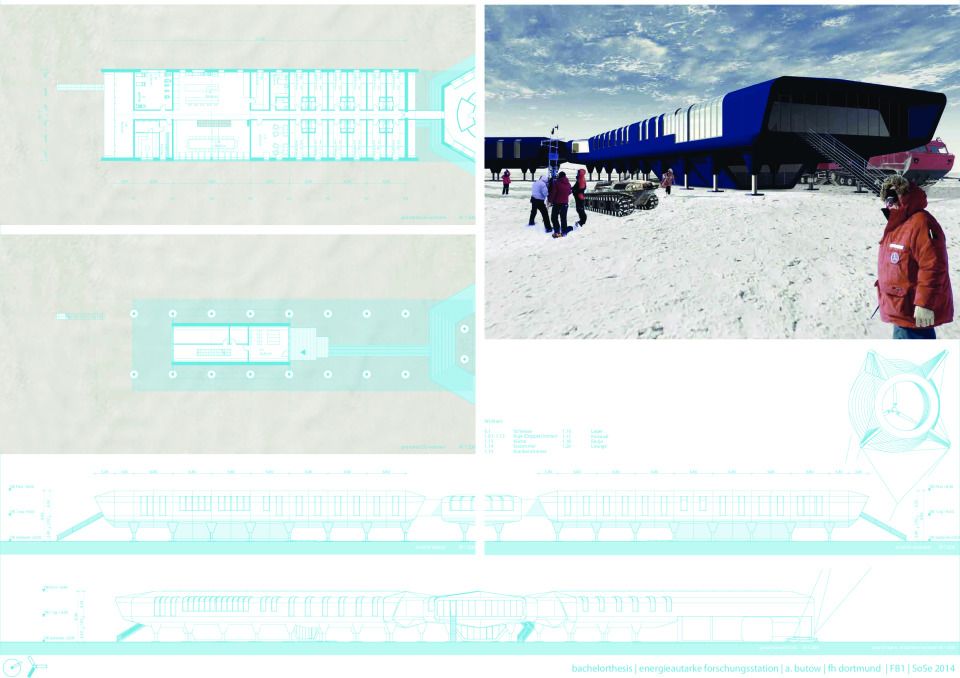

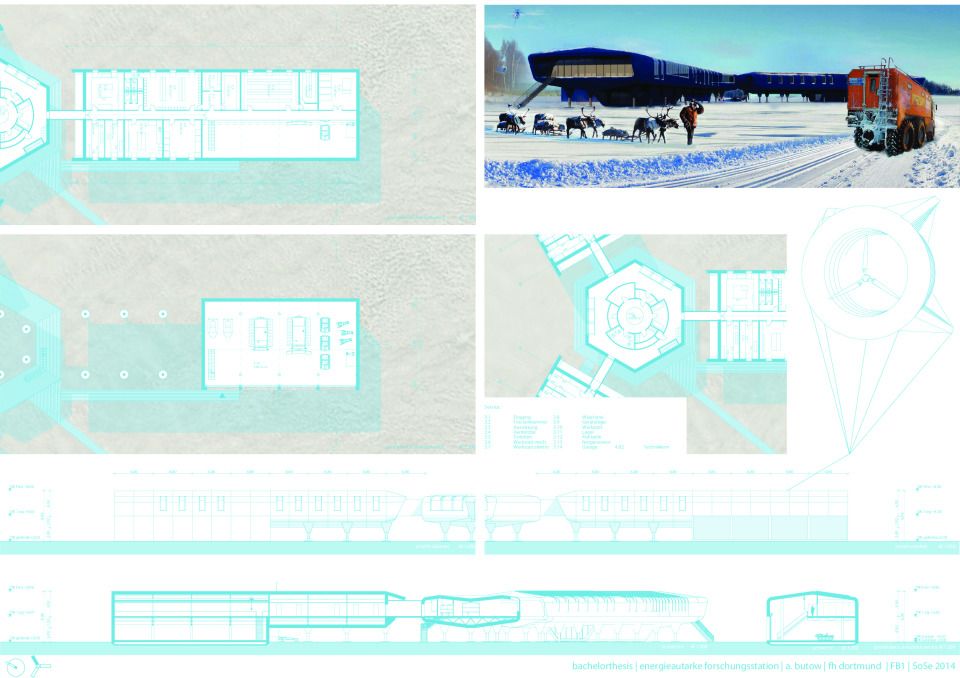

Die verschiedenen Nutzungen aus Wohnen, Forschung und Service wurden in drei einzelnen Trakten zusammengefasst und um einen zentralen Technikkern angeordnet.

Diese Anordnung ermöglicht eine Vielzahl an verschiedenen Konstellationen und Kombinationen der Trakte, die individuell in ihrer Größe der Nutzung angepasst werden können.

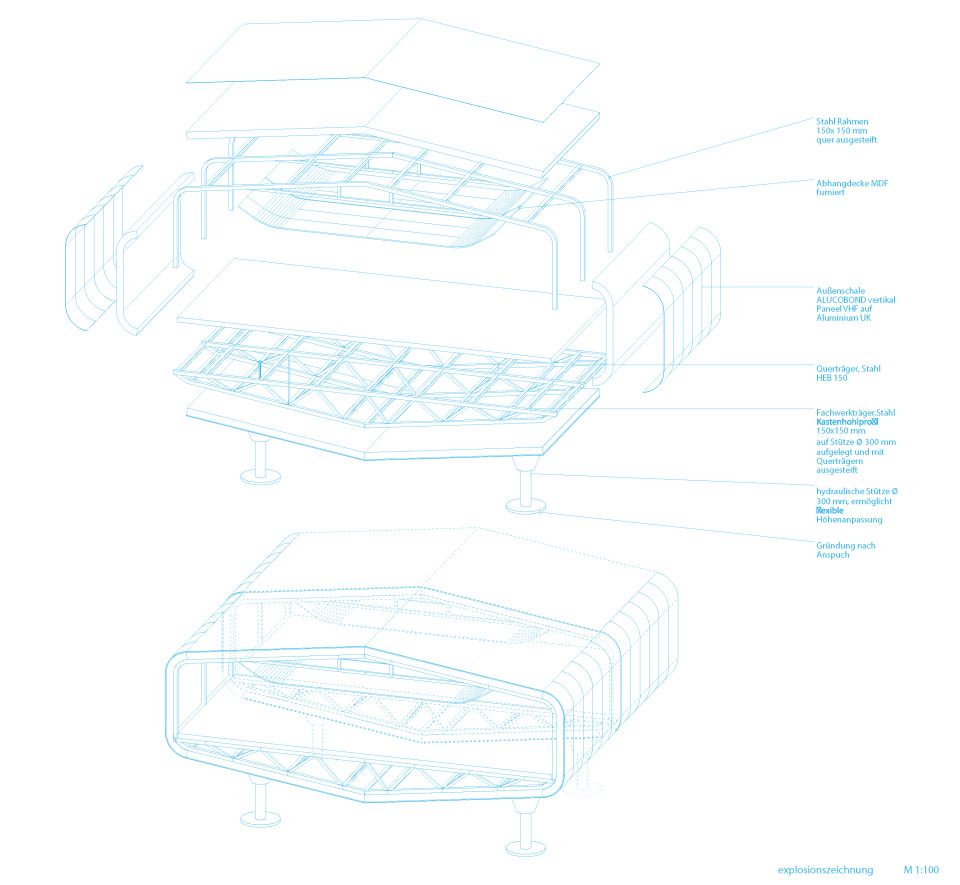

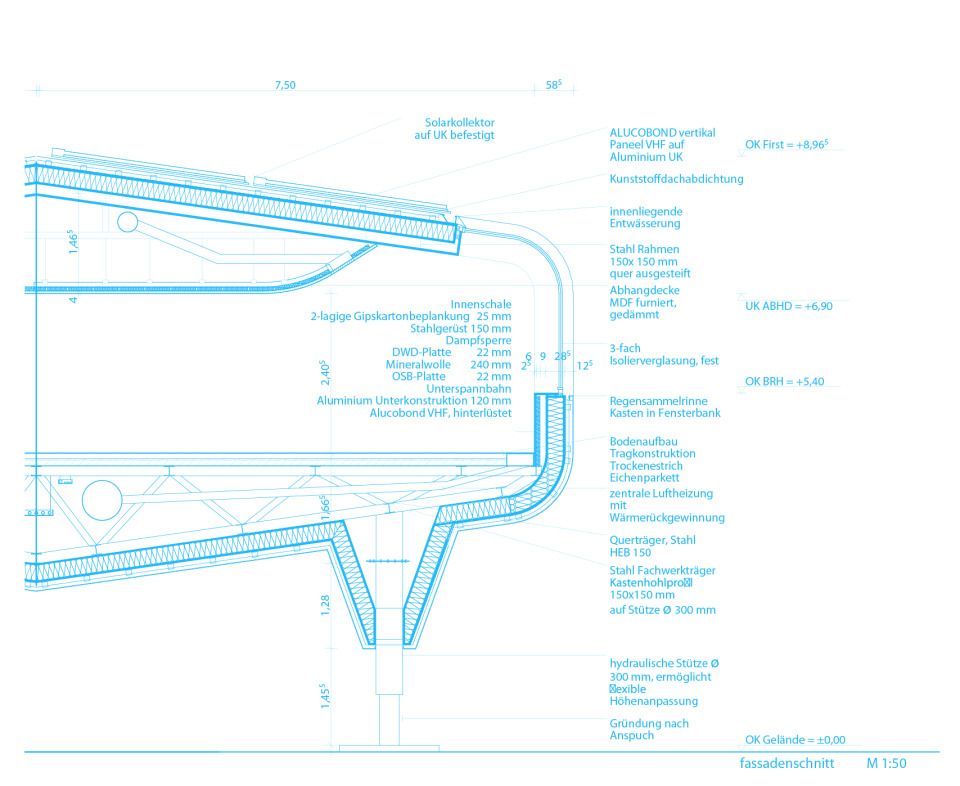

Zum Schutz der Station vor Hochwasser und Einschneien, wurde die Kubatur auf hydraulische Stützen aufgestellt, wodurch der Abstand zum Boden dem Wasserpegel/der Schneedecke angepasst werden kann. Die Erschließung erfolgt dabei durch ans Tragwerk eingehängte Schleusen.

Weiterhin wurde die Form aerodynamisch angepasst und für die Verwendung von Solarthermie und Photovoltaik Elementen optimiert.

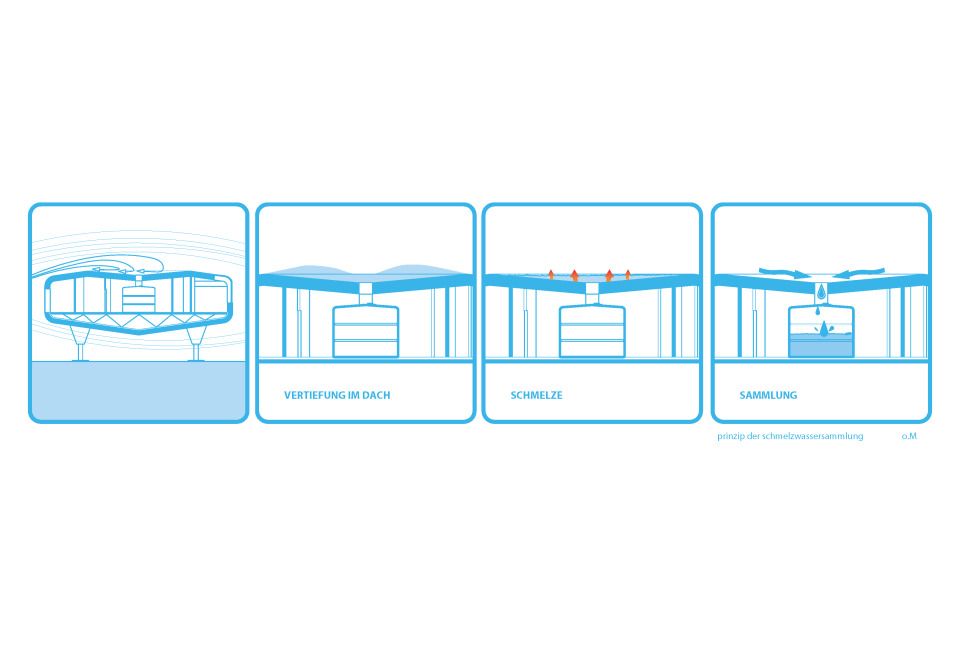

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung wurde der zentrale Technikkern in seiner Dachform angepasst und eine Senke geschaffen. Durch Windverwehungen kann sich Schnee auf dem Dach sammeln, welcher durch Heizdrähte geschmolzen werden kann und als Schmelzwasser in einem zentralen Trinkwassertank gespeichert wird.

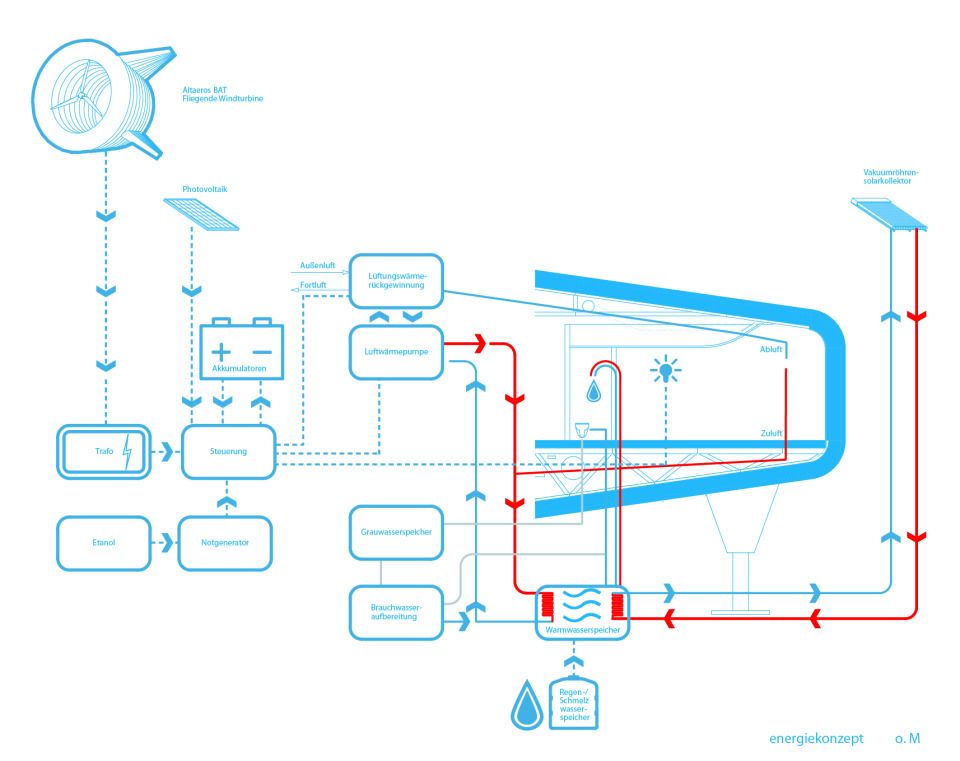

Großes Augenmerk wurde sowohl auf ökologische und ökonomische Errichtung als auch Betrieb und Rückbau mit minimalen Folgeschäden für den Standort gelegt. Ein weiterer Fokus lag auf der Modulbauweise, die auf einem multifunktionalen Bestandsmodul der Forschungsstation Verwendung fand. Folglich wurde ein Energiekonzept für eine energieautarke Nutzung aufgestellt. Hierbei wurden zeitgemäße Entwicklungen und innovative Technologien berücksichtigt.

Ausschlaggebend für dieses Projekt war die bereits bestehende Meteostation „Muchrina“ der staatlichen Universität Yugra, an der die Auswirkungen der CO2 und der Methangasemissionen der Moore auf den Green-House-Effekt untersucht werden.

Die Station ist ein Teil eines Netzwerkes aus Messstationen und befindet sich ca. 30 km südwestlich von Khanty-Mansiysk im autonomen Krei Jugra, der Russischen Föderation.

Hierbei handelt es sich um einen Blockhüttenbau mit über 200m² überdachter Fläche, die Wohnraum und Platz für Studien bietet.

Die Nutzung der Station erfolgt saisonal mit wechselnder Mitarbeiteranzahl. Während der Hochsaison (Juni) kann die Belegung eine Anzahl von 14 Personen erreichen, unter Berücksichtigung externer wissenschaftlichen Mitarbeiter kann die temporäre Anzahl der Besetzung bis auf 32 Personen steigen.

Leider ist die Forschungsstation nur schlechte ausgestattet und genügt weder den heutigen Ansprüchen noch entspricht die Ausführung den heutigen Regeln der Technik.

Forschung

Im Zuge eines Forschungsprogramms der UNESCO zur „Dynamik und globale Klimaveränderung“ wurden langjährige Informationen zu verschiedenen ökologischen Parametern gesammelt und den Endverbrauchern zur Verfügung gestellt.

Die wissenschaftliche Arbeit besteht in Untersuchungen der lokalen Moore und ihrer einzigartigen Flora und Fauna , Mikrofossilanalysen, Untersuchungen torfchemischer Parameter und hydrologischer Dynamik, sowie Sammlungen von diversen Proben für weitere laborale Analysen.

Die Erkenntnisse der Untersuchungen tragen zur Rekonstruktion der Moorentwicklung und zur Regenartion des Moores sowie zum Umweltschutz bei.

Entwurfskonzept

Gegenstand der gestellten Aufgabe war der Entwurf und die Konzeptionierung einer energieautarken, standortunabhängigen und modular aufgebauten Forschungsstation im Westsibirischen Tiefland.

Aufgrund der Kombination verschiedener Nutzungen, wurde ein optimiertes Raumprogramm entwickelt, das sowohl Wohnraum, Labor- und Forschungsräume sowie Lagerräume und Flächen für die technischen Ausrüstung beinhaltet.

Die verschiedenen Nutzungen aus Wohnen, Forschung und Service wurden in drei einzelnen Trakten zusammengefasst und um einen zentralen Technikkern angeordnet.

Diese Anordnung ermöglicht eine Vielzahl an verschiedenen Konstellationen und Kombinationen der Trakte, die individuell in ihrer Größe der Nutzung angepasst werden können.

Zum Schutz der Station vor Hochwasser und Einschneien, wurde die Kubatur auf hydraulische Stützen aufgestellt, wodurch der Abstand zum Boden dem Wasserpegel/der Schneedecke angepasst werden kann. Die Erschließung erfolgt dabei durch ans Tragwerk eingehängte Schleusen.

Weiterhin wurde die Form aerodynamisch angepasst und für die Verwendung von Solarthermie und Photovoltaik Elementen optimiert.

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung wurde der zentrale Technikkern in seiner Dachform angepasst und eine Senke geschaffen. Durch Windverwehungen kann sich Schnee auf dem Dach sammeln, welcher durch Heizdrähte geschmolzen werden kann und als Schmelzwasser in einem zentralen Trinkwassertank gespeichert wird.

Großes Augenmerk wurde sowohl auf ökologische und ökonomische Errichtung als auch Betrieb und Rückbau mit minimalen Folgeschäden für den Standort gelegt. Ein weiterer Fokus lag auf der Modulbauweise, die auf einem multifunktionalen Bestandsmodul der Forschungsstation Verwendung fand. Folglich wurde ein Energiekonzept für eine energieautarke Nutzung aufgestellt. Hierbei wurden zeitgemäße Entwicklungen und innovative Technologien berücksichtigt.