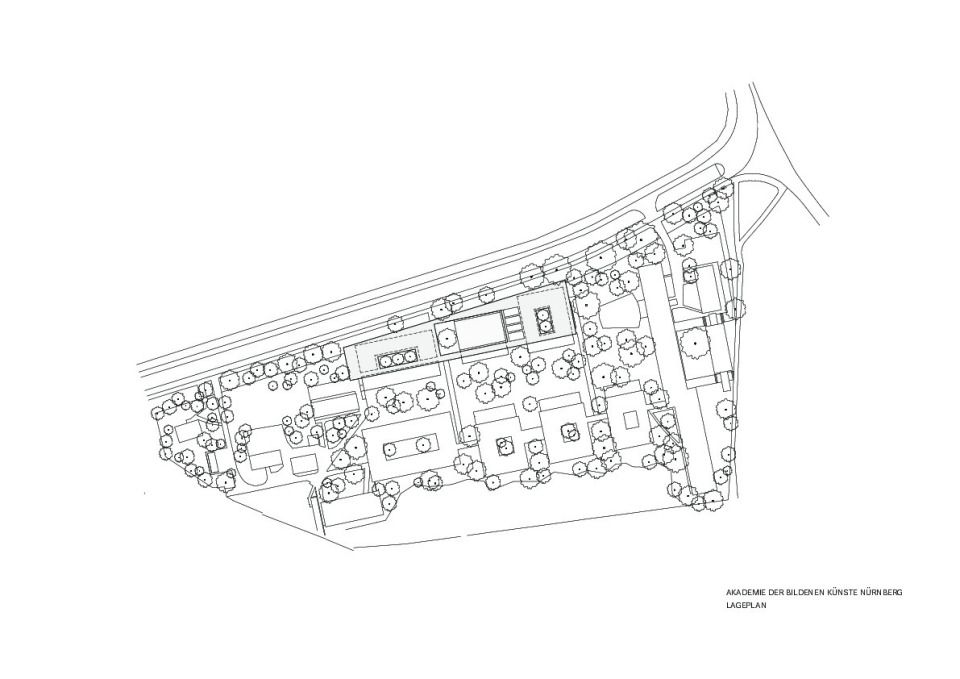

Als Ausdruck einer selbstbewussten, modernen Akademie präsentiert sich der Neubau im Stadtraum und entwickelt sich als langgestreckter, eingeschossiger Baukörper entlang der Straße. In Analogie zu der Architektur der Nachkriegsmoderne ist die Gebäudestruktur in drei getrennte Pavillons – den Kommunikationspavillon, den Atelierpavillon und den Seminarpavillon - gegliedert, die unter einer zusammenhängenden Dachlandschaft positioniert sind. Als Reminiszenz an die architektonische Moderne sind die Pavillons als horizontal lagernde, scharfkantige Kuben ausgebildet, die sich von der Dachplatte lösen. Sichtbetonwände bilden einen massiven Rahmen für die anthrazitfarbenen Fassadenbänder, die sich aus geschlossenen Stahlblechelementen, Glasflächen und beweglichen Schiebeläden aus Streckmetall zusammensetzen. Der dunkle Farbton der Metallfassade stärkt die horizontale Wirkung der Baukörper in mehrfacher Weise: zum einen unterstützt er den erdverbundenen Charakter und ist durch die optische Verschmelzung der Matallfassade mit den Glasflächen außerdem verantwortlich für die horizontale Durchgängigkeit der Fassadenbänder.

Während die weit auskragende Dachplatte als verbindendes Element straßenseitig das Erscheinungsbild bestimmt, zeigt sich der Neubau auf der Campusseite als drei klar voneinander getrennte Baukörper. Hier schieben sich die einzelnen Pavillons aus der Flucht der durchgehenden Dachscheibe heraus und treten als flache Betonkuben in Erscheinung.

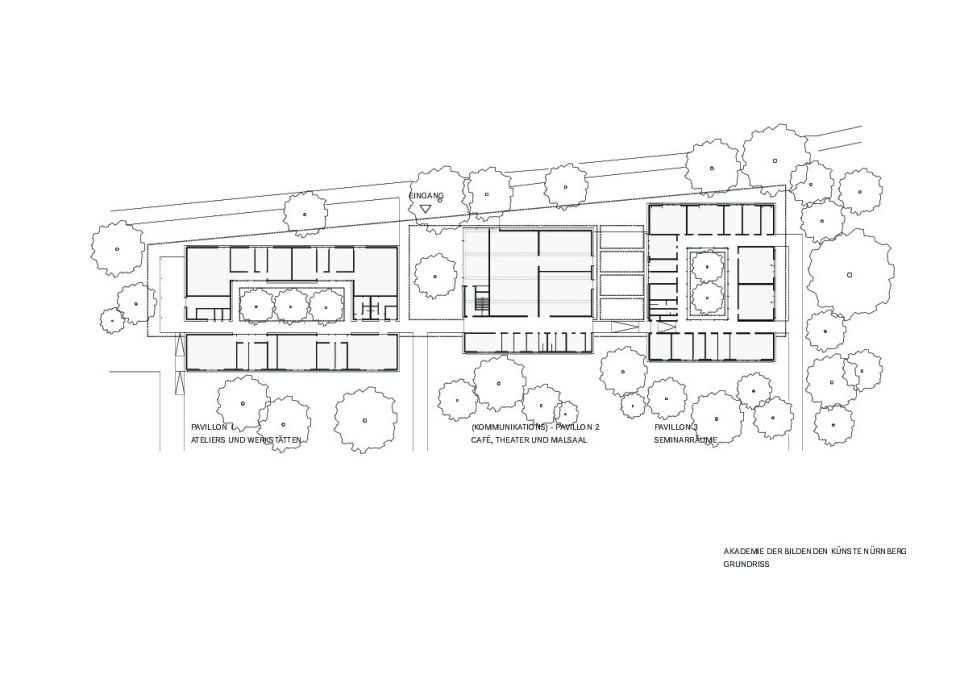

Als Entrée und neuer Hauptzugang zu dem Akademiegelände ist dem mittigen Kommunikationspavillon, der eine Caféteria, einen großen Malsaal, sowie ein Bilderlager und einen Multifunktionsraum beherbergt, ein offener Hof vorgelagert, der im Sommer als Außenterrasse dient. Von hier aus gelangen die Studierenden auf das Campusgelände oder über einen Durchgang in den Innenhof des benachbarten Atelierpavillons. Der offene Innenhof führt die Studierenden direkt in die Ateliers und Werkstätten, die nach Klassen getrennt als eigenständige Raumeinheiten bestehend aus Malsaal, Büro und Ateliers für Meisterschüler und Professor organisiert sind. In dem dritten Pavillon, auf der gegenüberliegenden Seite des zentralen „Kommunikationspavillons“, befinden sich die Seminarräume für den theoretischen Unterricht, die ebenfalls um einen Innenhof herum angeordnet sind. Im Gegensatz zu der ausgelagerten Erschließung der Ateliers sind hier die Erschließungswege in die Gebäudestruktur integriert. Raumhohe Glasfassaden begleiten die Wege - sie stellen visuelle Bezüge zum Innenhof her und erlauben einen Überblick über das Geschehen im gesamten Pavillon. Trotz gleicher Grundrissstruktur der Pavillons entstehen aufgrund der differenzierten Gestaltung der Wege unterschiedliche räumliche Situationen und Atmosphären.

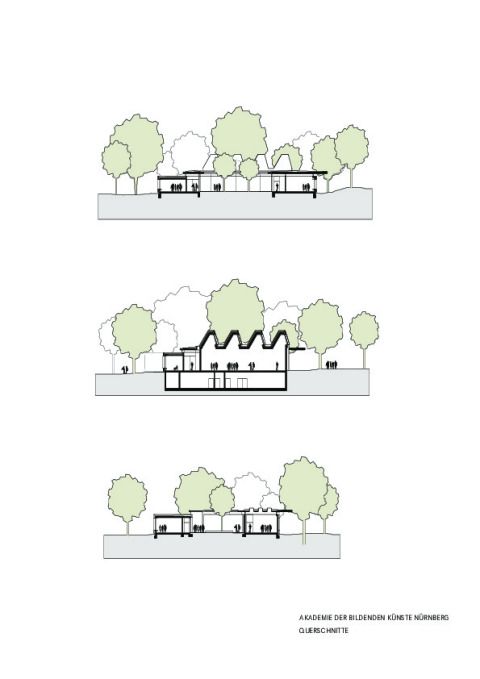

Die funktional bedingten unterschiedlichen Raumhöhen zwischen 3,50 m für die Seminarräume und 4,50 m für die Klassen- und Atelierräume werden von dem geneigten Gelände aufgenommen, so dass nur die Sheddächer des Malsaals aus der Dachlandschaft herausragen; sie gewährleisten für den Saal ein gleichmäßiges, diffuses Nordlicht ohne Schlagschatten – eine wesentliche Voraussetzung für das ungestörte Arbeiten der Akademiestudierenden. Die gewählte Materialität trägt außerdem dem Werkstattcharakter des Neubaus Rechnung. Die robusten, rohen Sichtbetonoberflächen setzen sich im Innern fort und werden durch Industrieböden aus beschichteten Estrichoberflächen ergänzt. Die pflegeleichten und robusten Oberflächen erlauben das unkomplizierte Hängen und Befestigen der Kunstwerke und halten auch dem Arbeiten an schweren Plastiken stand.

Aufgrund des geringen Wärmebedarfs können die Räume CO2-neutral durch den Einsatz von Biomasse in einem Holzpelletkessel geheizt werden. Im Sommer verhindern der geringe Anteil an Glasflächen in der Fassade, der vorgelagerte Sonnenschutz und die Baumkronen ein Überhitzen der Räume, so dass auf eine mechanische Kühlung verzichtet werden konnte. Zusätzlich wirken die massiven Bauteile der Decken und Wände als thermische Speichermasse; tagsüber speichern sie die solaren Wärmeeinträge und tragen wesentlich zu einem angenehmen Raumklima bei.

Durch die Realisierung des beschriebenen klimatechnischen Konzepts konnten die Anforderungen der Energieeinsparungsverordnung (EnEV 2009) um 15% unterschritten werden.