Als Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft wurde der Hochbau überwiegend seitens der Stadt Heilbronn übernommen, während die kompletten Ausstellungseinbauten und Exponate über Sponsoren finanziert wurden.

Ausgangspunkt der Entwurfsgedanken war eine klares Bekenntnis zu dem besonderen Ort und der Ausstrahlung des alten Speichergebäudes.

Die Annäherung an das Thema Science Center führte nicht über die Suche einer äußerlich figurativen und futuristischen Formensprache, wie der vermeintliche architektonische Codex dieses Gebäudetypus meinen lässt, vielmehr stand das Aufspüren und Verstärken der städtebaulichen Qualitäten und der vorgefundenen Situation im Mittelpunkt des Entwurfsprozesses. Das spektakuläre Element der Architektur entfaltet sich im Innenraum, der sich als städtebauliche Geste und mit entsprechenden Stadtbezügen auch nach Außen abzeichnet.

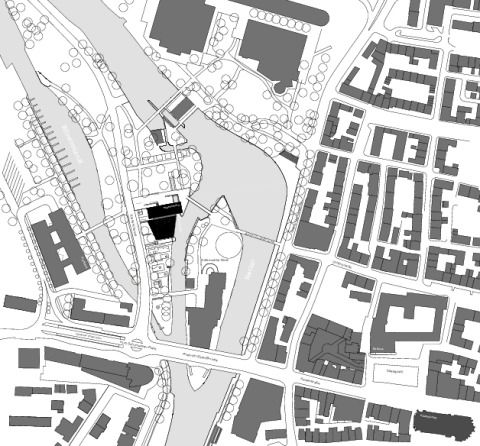

Das Objekt befindet sich auf einer Neckarinsel zwischen Altstadt und Bahnhof. Für Fußgänger ist das Areal zusätzlich von der Altstadt aus über die Adolf-Cluss-Brücke und vom neuen Parkhaus über die Hagenbucherbrücke zu erreichen. Der "Hagenbucher", ein ehemaliger Saatgutspeicher aus den 1930er Jahren, ist das einzig verbliebene Gebäude einer ehemals ausgeprägten industriellen Bebauung dieser Neckarinsel.

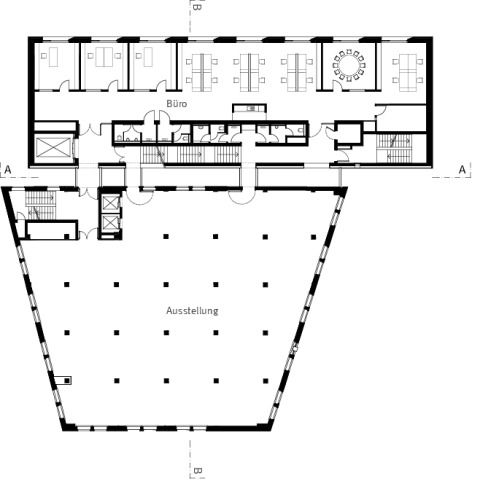

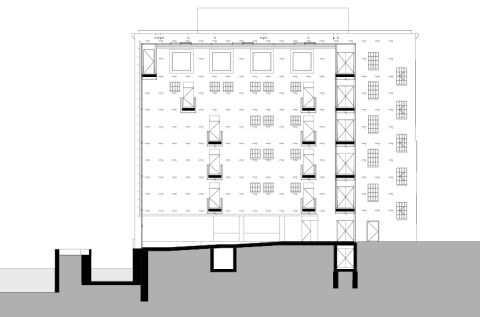

Der Entwurf sah vor, das bestehende Lagergebäude nach Norden hin mit einem gleich hohen Riegel zu erweitern, der sich über einen vom Altneckar abzweigenden, ehemaligen Mühlgraben legt. Es entstand ein neuer kompakter Baukörper, der sich in der Gesamtheit seiner Erscheinung, in Volumen und Materialität an die historische Industriearchitektur des Hagenbuchers anlehnt. Die Klinkerhaut des Lagergebäudes wurde um den Neubau herumgezogen, somit entstand eine neue Einheit zwischen Alt- und Neubau.

Der Neubau ist so positioniert, dass sich die Wirkung des Solitärs in den städtischen Raum hinein entscheidend ändert. Allein durch den leichten Versatz zwischen Alt- und Neubau gelingt es, das ehemals versteckt gelegene Gebäude an wichtigen Bezugsachsen der Altstadt wirksam in Erscheinung treten zu lassen.

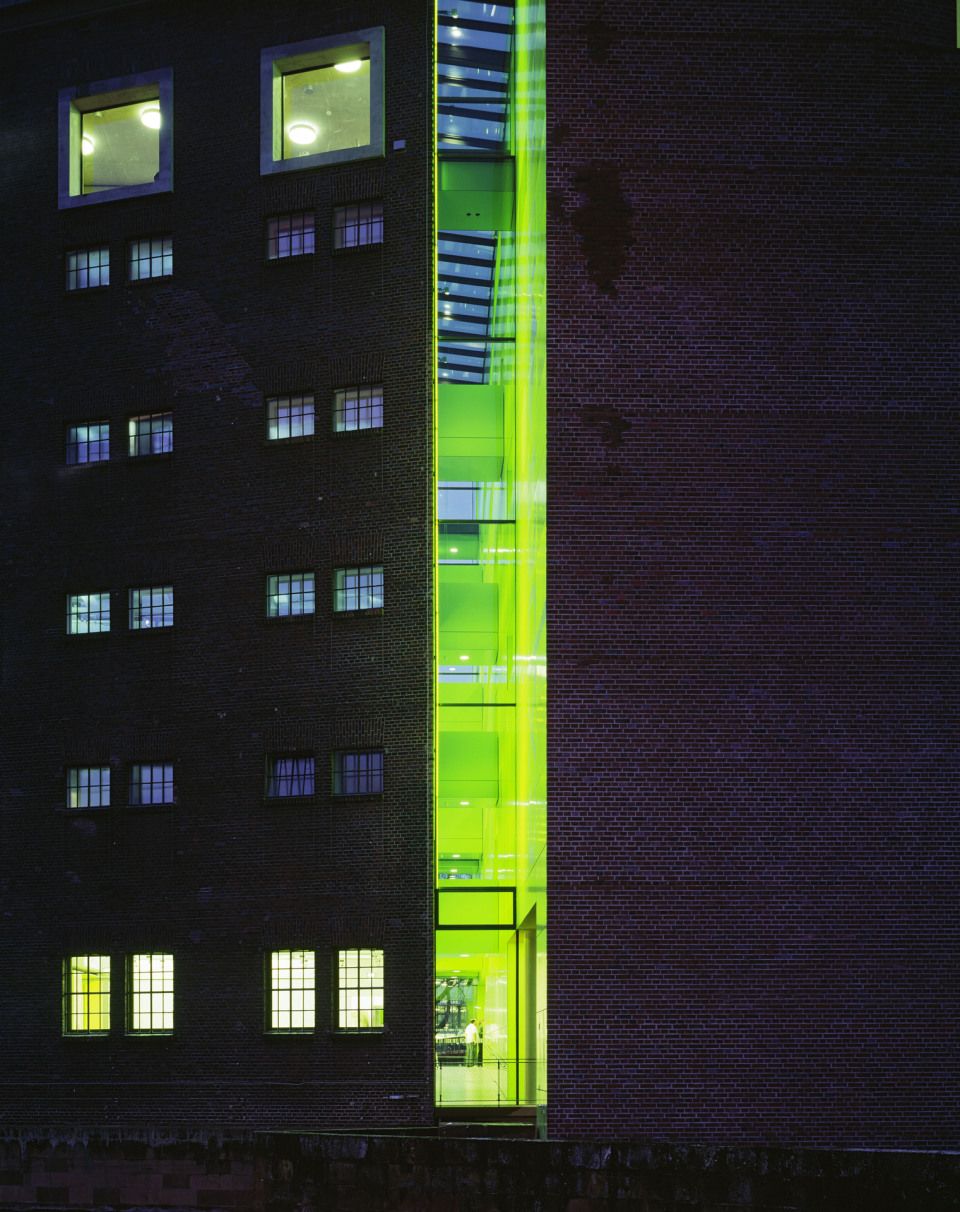

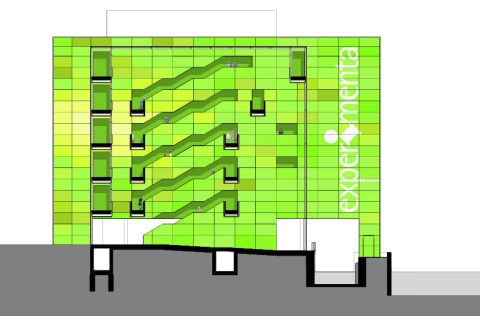

Mit der grünen Fuge, welche als umgeklapptes Foyer die Haupterschließung des Gebäudes aufnimmt, erhält so ein spektakulärer Innenraum eine städtebauliche Dimension.

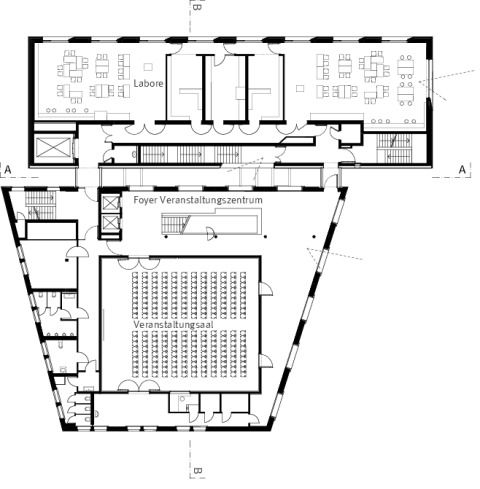

An der Schnittstelle von Alt- und Neubau ist eine schmale, gläserne Fuge entstanden, die auch nach Außen etwas vom Innenleben des Gebäudes preisgibt. Entlang dieser Schnittstelle befindet sich eine, teils im Innenraum, teils im Außenraum liegende, vorgehängte Fassade aus Aluminiumtafeln in verschiedenen Grüntönen. In ihr liegt die Haupttreppe, die sich wie von einem Holzwurm geschaffen als Relief in der Wand abzeichnet. Für dieses Spiel zwischen Hülle und Schnitt durch das Innere wurde das Bild einer aufgeschnittenen Frucht zum prägnanten Sinnbild. Die räumliche Fuge zwischen Alt- und Neubau steht symbolisch auch für das wissenschaftliche Entdecken, den Blick tief ins Innere freilegend und so die Neugier weckend, wenn man sich auf das Gebäude zu bewegt.

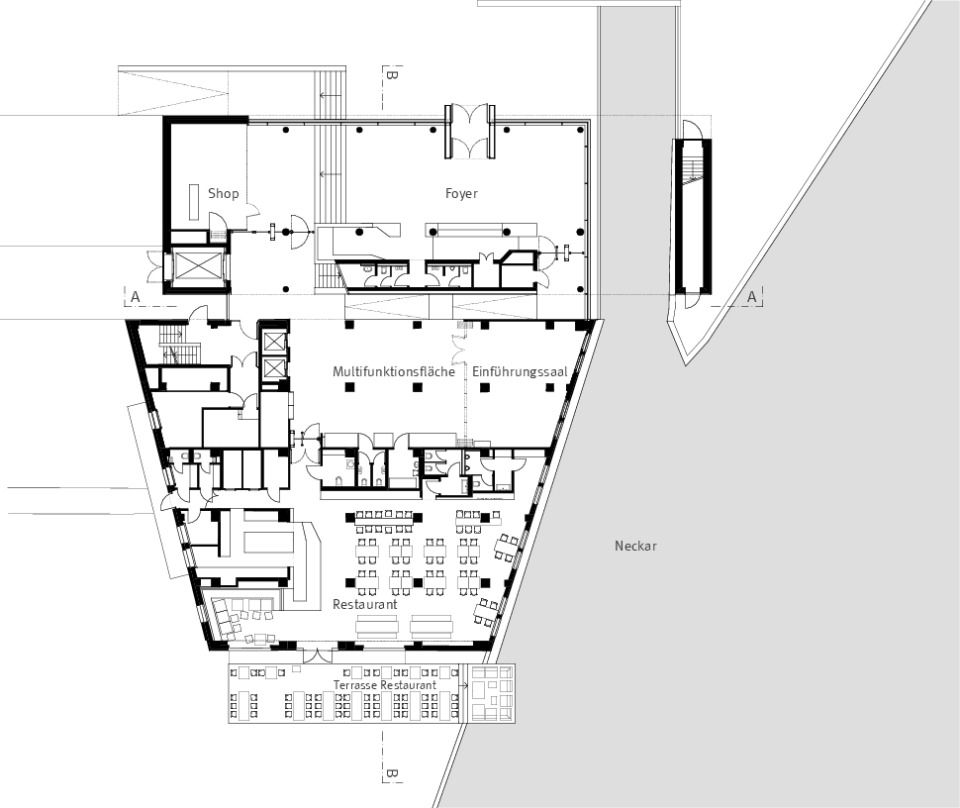

Am Schnittpunkt der neuen Fußgängerbrücken entstand auf der Nordseite des Gebäudes der neue Vorplatz mit direktem Bezug zum Foyer und dem im Entwurf einbezogenen alten Mühlgraben. Durch die Überbauung des Mühlgrabens erklärt sich auch die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als Speicher einer nicht mehr existierenden Ölmühle von selbst.