Wie viel Minimum ist genug? Die Auswirkungen des übermäßigen Ressourcen- und Energieverbrauchs in den Industrienationen sind offensichtlich, und das Bauen hat einen wesentlichen Anteil daran. Die negativen Konsequenzen des durch den steigenden CO2-Ausstoß verbundenen Klimawandels spüren wir bereits heute.

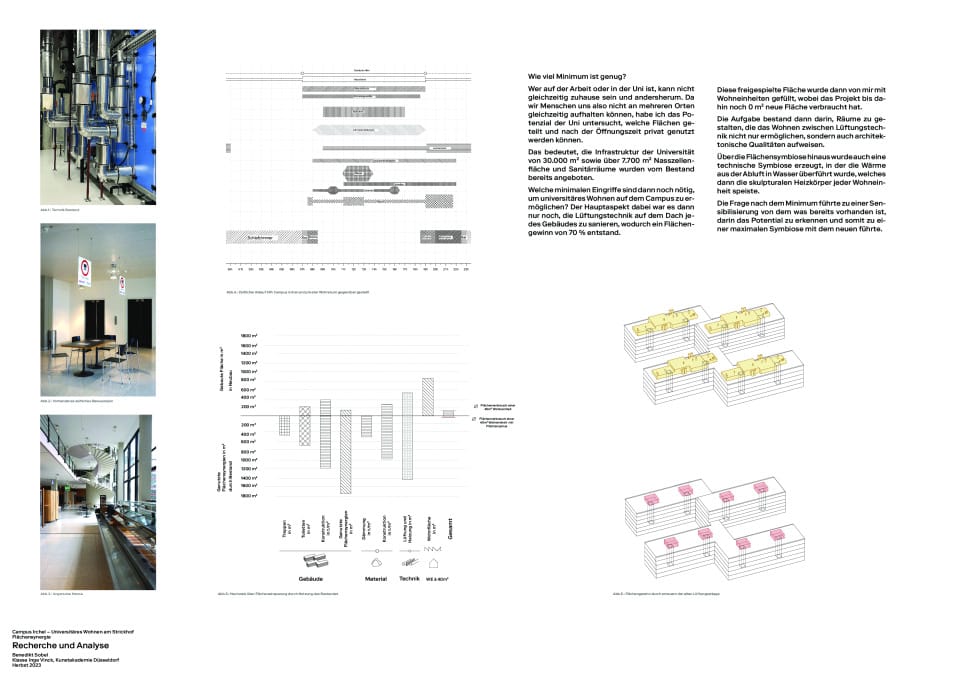

Dem vorliegenden Projekt liegt ein Research Booklet zugrunde, welches sich mit der Frage beschäftigt hat, wie viel Minimum an verbauter Fläche ausreichen kann.

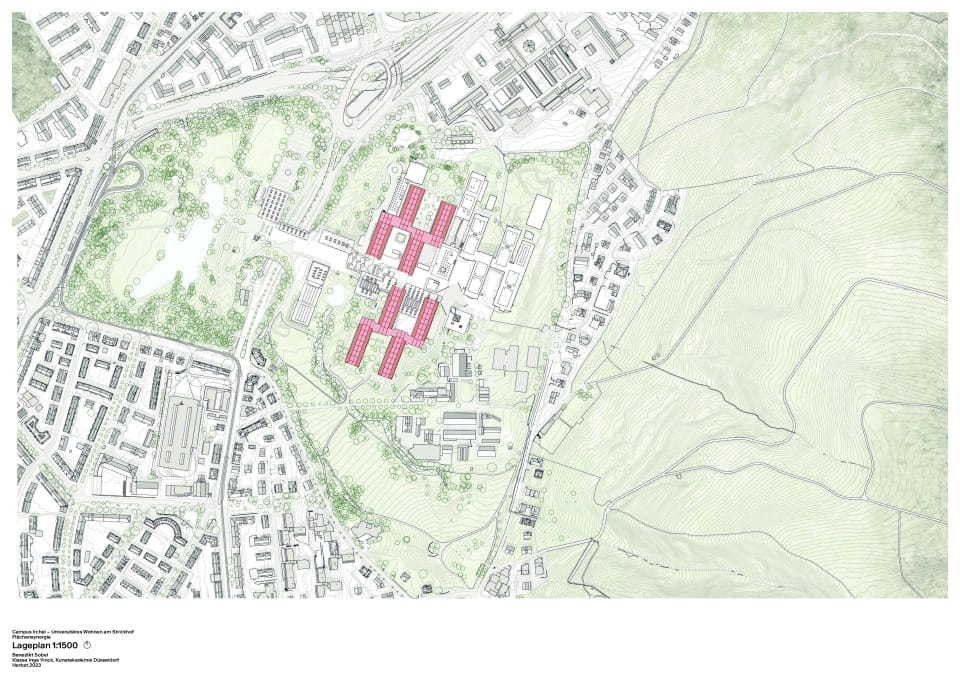

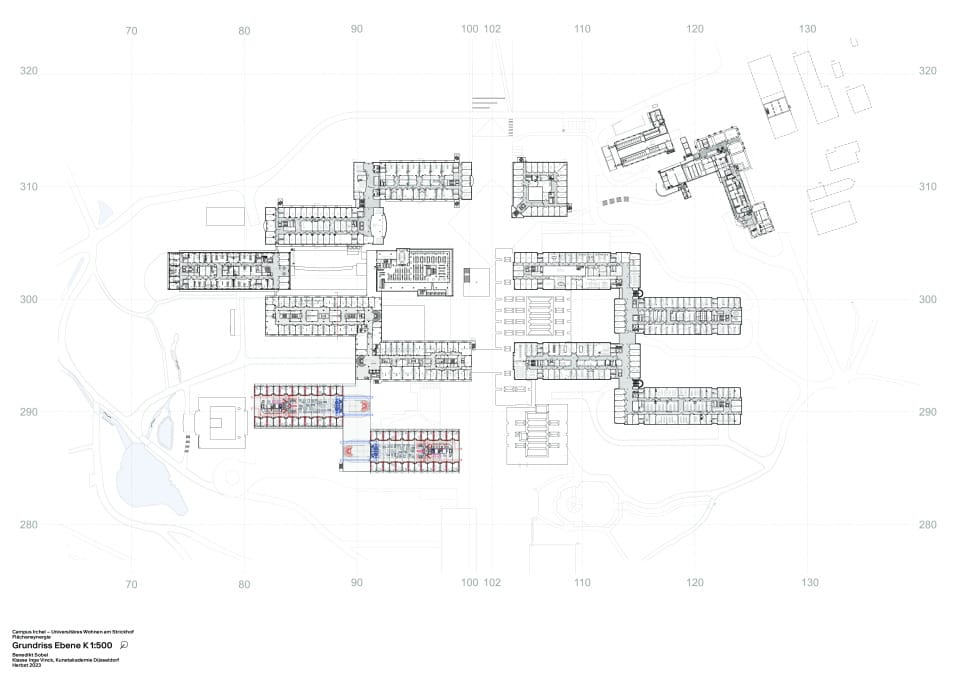

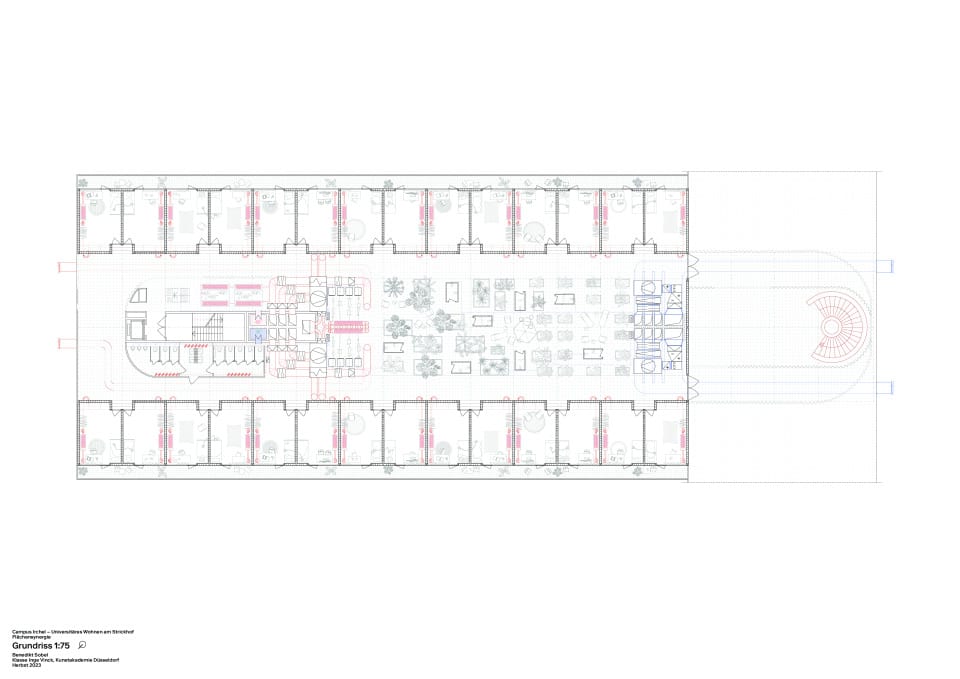

Wer auf der Arbeit oder in der Uni ist, kann nicht gleichzeitig zuhause sein und andersherum. Da wir Menschen uns also nicht an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten können, habe ich das Potenzial der Uni untersucht, welche Flächen geteilt und nach der Öffnungszeit privat genutzt werden können. Das bedeutet, die Infrastruktur der Universität von 30.000 m² sowie über 7.700 m² Nasszellenfläche und Sanitärräume wurden vom Bestand bereits angeboten.

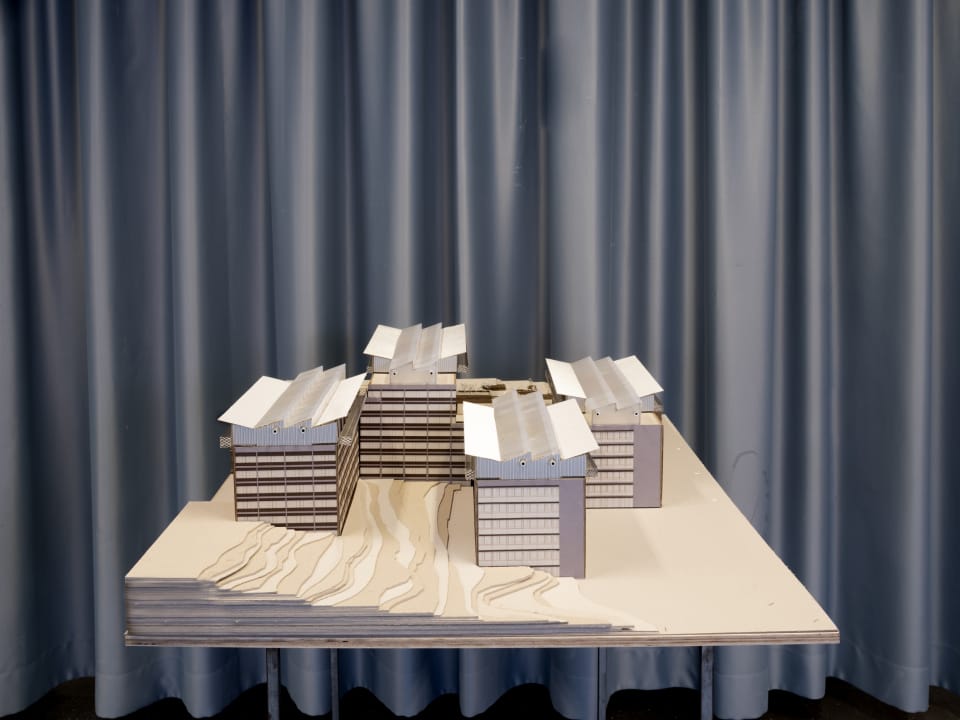

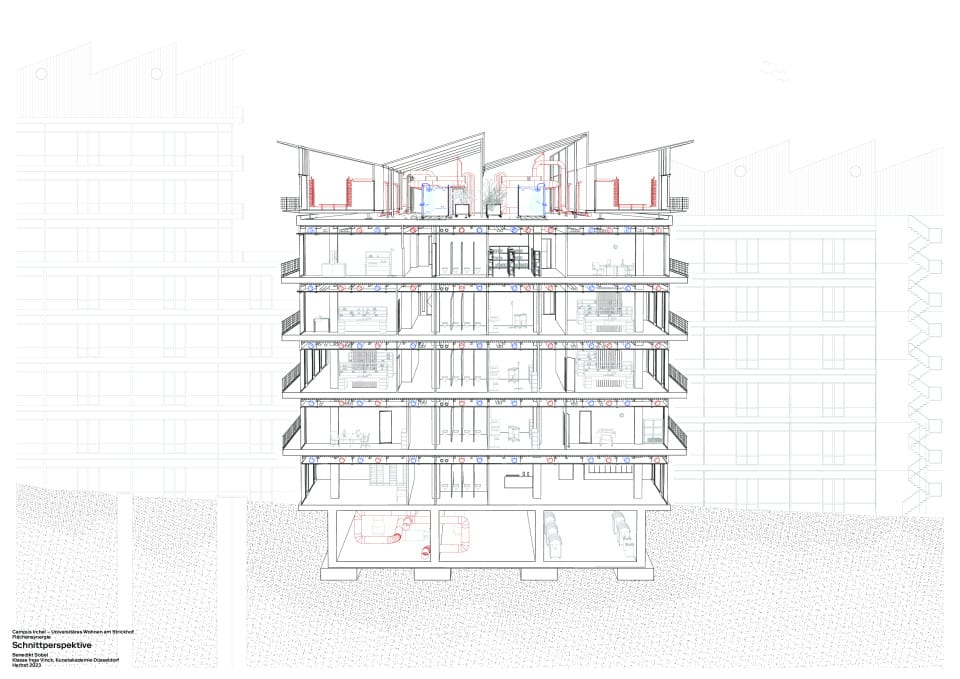

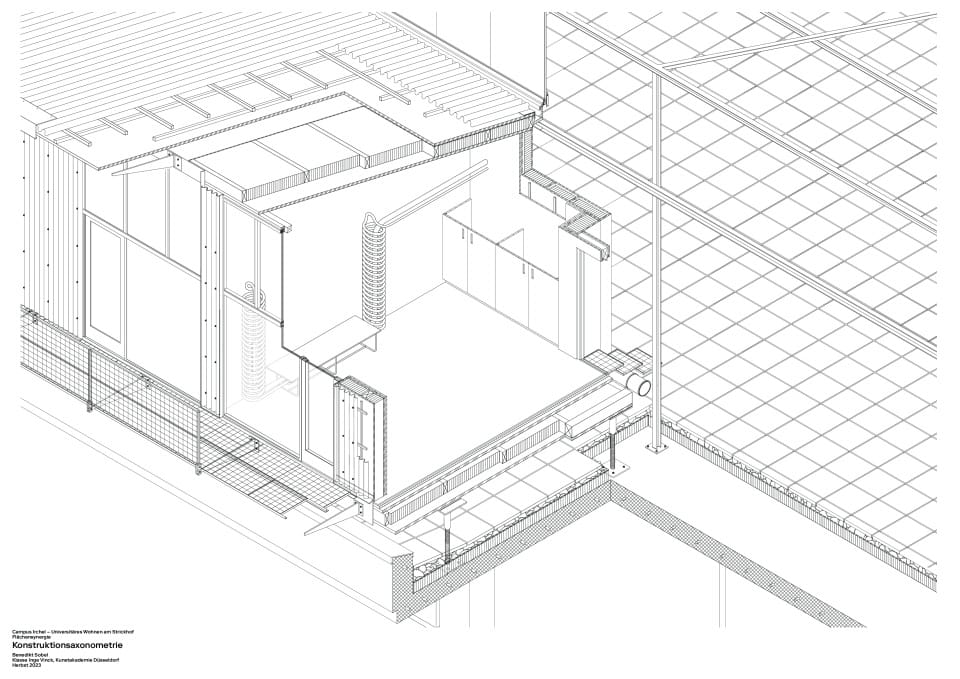

Welche minimalen Eingriffe sind dann noch nötig, um universitäres Wohnen auf dem Campus zu ermöglichen? Der Hauptaspekt dabei war es dann nur noch, die Lüftungstechnik auf dem Dach jedes Gebäudes zu sanieren, wodurch ein Flächengewinn von 70 % entstand. Diese freigespielte Fläche wurde dann von mir mit Wohneinheiten gefüllt, wobei das Projekt bis dahin noch 0 m² neue Fläche verbraucht hat.

Die Aufgabe bestand dann darin, Räume zu gestalten, die das Wohnen zwischen Lüftungstechnik nicht nur ermöglichen, sondern auch architektonische Qualitäten aufweisen. Über die Flächensymbiose hinaus wurde auch eine technische Symbiose erzeugt, in der die Wärme aus der Abluft in Wasser überführt wurde, welches dann die skulpturalen Heizkörper jeder Wohneinheit speiste. Die Frage nach dem Minimum führte zu einer Sensibilisierung von dem was bereits vorhanden ist und somit zu einem maximalen Nutzen des Bestandes.

Dem vorliegenden Projekt liegt ein Research Booklet zugrunde, welches sich mit der Frage beschäftigt hat, wie viel Minimum an verbauter Fläche ausreichen kann.

Wer auf der Arbeit oder in der Uni ist, kann nicht gleichzeitig zuhause sein und andersherum. Da wir Menschen uns also nicht an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten können, habe ich das Potenzial der Uni untersucht, welche Flächen geteilt und nach der Öffnungszeit privat genutzt werden können. Das bedeutet, die Infrastruktur der Universität von 30.000 m² sowie über 7.700 m² Nasszellenfläche und Sanitärräume wurden vom Bestand bereits angeboten.

Welche minimalen Eingriffe sind dann noch nötig, um universitäres Wohnen auf dem Campus zu ermöglichen? Der Hauptaspekt dabei war es dann nur noch, die Lüftungstechnik auf dem Dach jedes Gebäudes zu sanieren, wodurch ein Flächengewinn von 70 % entstand. Diese freigespielte Fläche wurde dann von mir mit Wohneinheiten gefüllt, wobei das Projekt bis dahin noch 0 m² neue Fläche verbraucht hat.

Die Aufgabe bestand dann darin, Räume zu gestalten, die das Wohnen zwischen Lüftungstechnik nicht nur ermöglichen, sondern auch architektonische Qualitäten aufweisen. Über die Flächensymbiose hinaus wurde auch eine technische Symbiose erzeugt, in der die Wärme aus der Abluft in Wasser überführt wurde, welches dann die skulpturalen Heizkörper jeder Wohneinheit speiste. Die Frage nach dem Minimum führte zu einer Sensibilisierung von dem was bereits vorhanden ist und somit zu einem maximalen Nutzen des Bestandes.