Im Vorfeld erfolgte eine Infrastrukturmaßnahme, die ein Freimachen des Baufeldes mit Freischaltung und Rückbau eines Trafogebäudes erforderte.

Im Anschluss wurde die Halle in den Kontext der bestehenden Bebauung platziert und in kurzer Zeit errichtet.

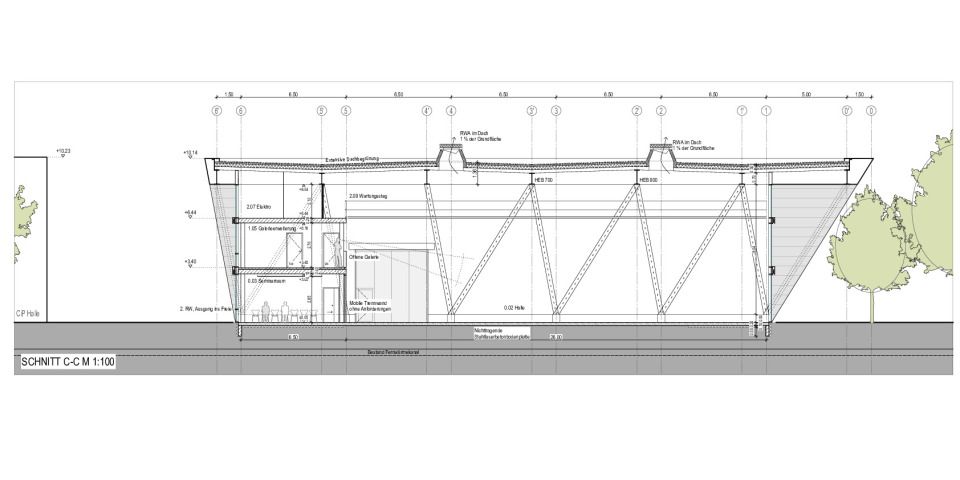

Ausgehend von der Vision des Nutzers, einen Ort zu schaffen, in dem maximale Prozess- und Informationstransparenz möglich sein soll, entstand ein Tragwerk aus V-förmigen tragenden Stahlstützen, welche keinerlei Aussteifung bedürfen und dem klassischen Industriebau -bestehend aus Bodenplatte, Tragwerk und seriellen Bekleidungen auf Dach und Fassade- eine eigene Dynamik verleihen.

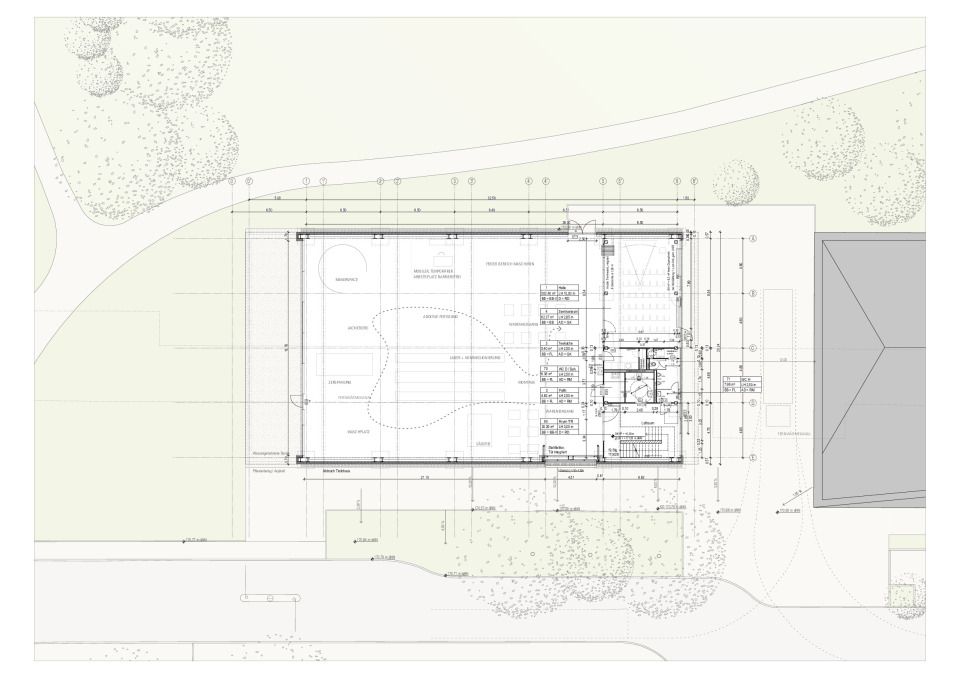

Die stützenfreie Hallenfläche wird als flexibel gestaltbare Forschungsfläche zur Abbildung eines ganzheitlichen, sichtbaren Produktions-Wertstroms genutzt. Die mediale Andienung der Maschinen erfolgt von oben über die Technikebene im 2. OG der Nebenraumspange und über an der Nord- und Südfassade verlaufende Wartungsstege mit beweglichen Medienträgern. So kann eine größtmögliche Freiheit in der Aufstellung von Maschinen in der Hallenfläche gewährleistet und fahrerlose Transportsysteme eingesetzt werden.

Flexibel zuschaltbar zur Hallenfläche ist ein ebenerdiger Seminarraum für ca. 40 Studierende, dessen schalldämmende Glas-Faltwand unterschiedliche Nutzungsszenarien für Lehre und Praxis ermöglicht.

Weiterhin ergänzen Teeküche, Putzmittelraum und Sanitärbereiche -teils barrierefrei- sowie ein abgetrennter Bereich für Büro/Besprechung auf einer offenen Galerie im 1. OG mit akustischem und visuellem Bezug zur Halle den Forschungsbetrieb.

Das 2. OG wird als Technikebene genutzt, die Zuleitung der Medien erfolgt über einen senkrechten Schacht, der in den unter dem Gebäude verlaufenden Fernwärmekanal mündet.

Die Nebenraumspange steht als reine Sichtbetonkonstruktion im Dialog mit der dynamischen Stahlkonstruktion, die nach Norden und Süden eine homogene, geschlossene Hülle aus gedämmten Stahlblechkassetten und vorgehängten, glatten Aluminiumpaneelen in metallischer Optik hat. Die Westfassade wird durch ihre großflächige Verglasung zum Schaufenster zur Campus-Mitte, die Einblicke ermöglichen und Interesse an Forschung und Lehre wecken soll.

Gebäudetechnik und Nachhaltigkeit: Die Wärmeversorgung erfolgt über den Anschluss an das vorh. Fernwärmenetz der TU Da. Die Hallenfläche wird über in das Dach eingelassene Hallenlüftungssysteme beheizt und belüftet, RWA-Öffnungen im Dach dienen der Nachtauskühlung. Anfallendes Regenwasser auf dem Gründach wird in eine Retentionszisterne eingeleitet, welche für die nachhaltige Wasserbewirtschaftung des gesamten Campus genutzt werden kann.