Auf dem Grundstück der seit vielen Jahren stillgelegten Thermoselect Anlage im Areal des Karlsruher Rheinhafens, soll durch die Revitalisierung und Neugestaltung des baulichen Bestands in Verbindung mit einer städtebaulichen Überplanung des identitätsstiftenden eine neue transdisziplinäre Klimaforschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie entstehen und somit das Konzept eines innovativen Klimaforschungscampus mit dem Einbezug des baulichen Bestands. Die unterschiedlichen Bereiche der Klimaforschung des KIT sollen auf einem operativen Campus auf einer Halbinsel im Hafengebiet räumlich zusammenfinden um gemeinsame Arbeit und Experimente, Austausch und Kommunikation zu ermöglichen. Die bestehende Anlage wird nach einem selbstentwickelten Raumprogramm mit Flächen der Forschung, Kommunikation, Büro-, Sozial- und Bildungsräumen, sowie einem Boardinghaus architektonisch transformiert und Angepasst und erweitert aber mit großem Respekt vor dem Entwurf von Mario Botta und deren sichtbarer und struktureller Qualitäten. Die Anlage entstand 1999 mit dem Ziel der umweltschonenden thermischen Abfallverwertung als skalierte Kopie des Prototyps in der Schweiz technisch aber auch architektonisch nach dem Konzept von Mario Bottas. Aufgrund diverser technischer Schwierigkeiten wurde die Anlage bereits 2004 stillgelegt.

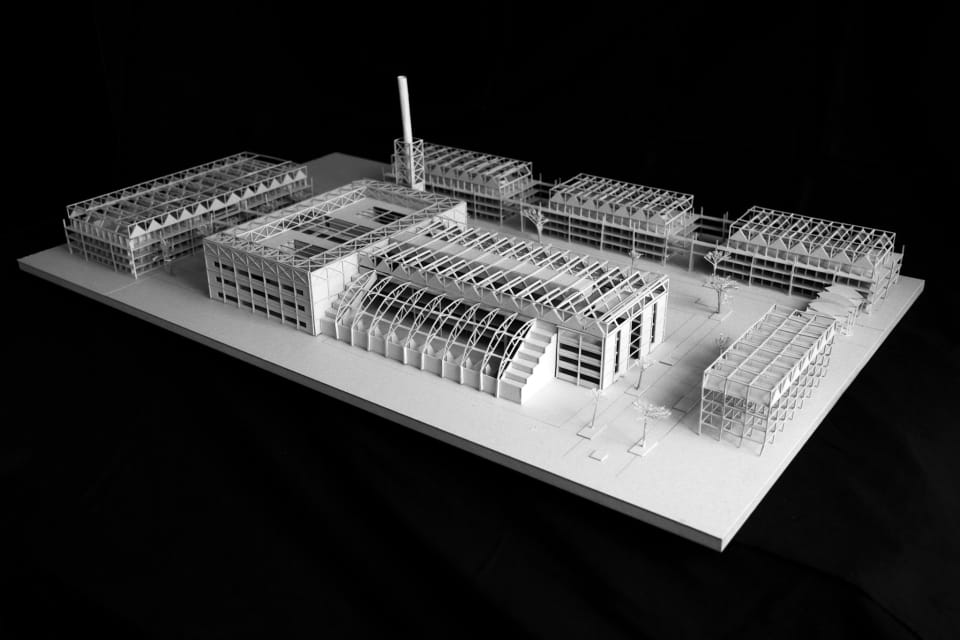

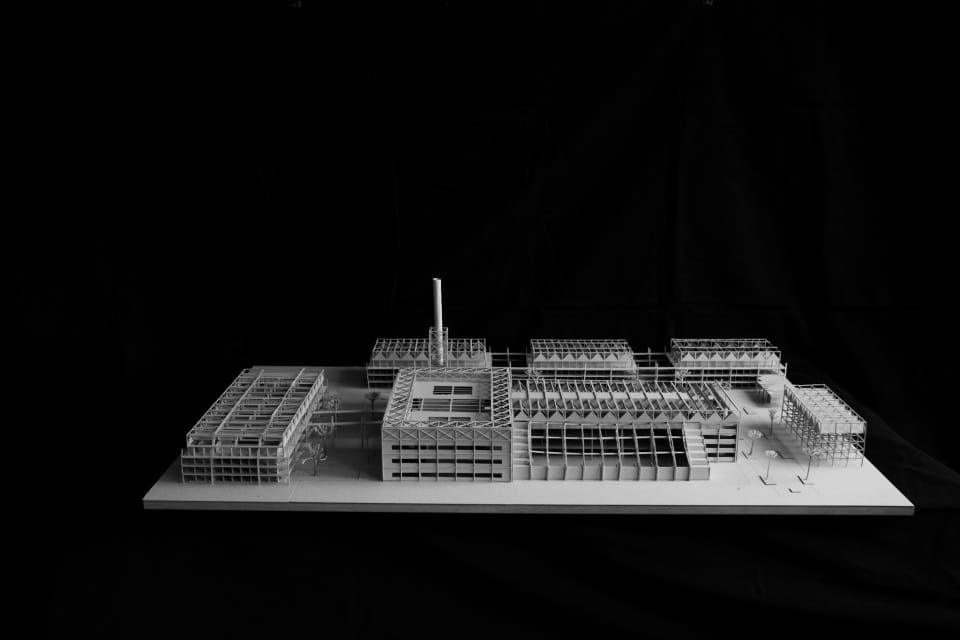

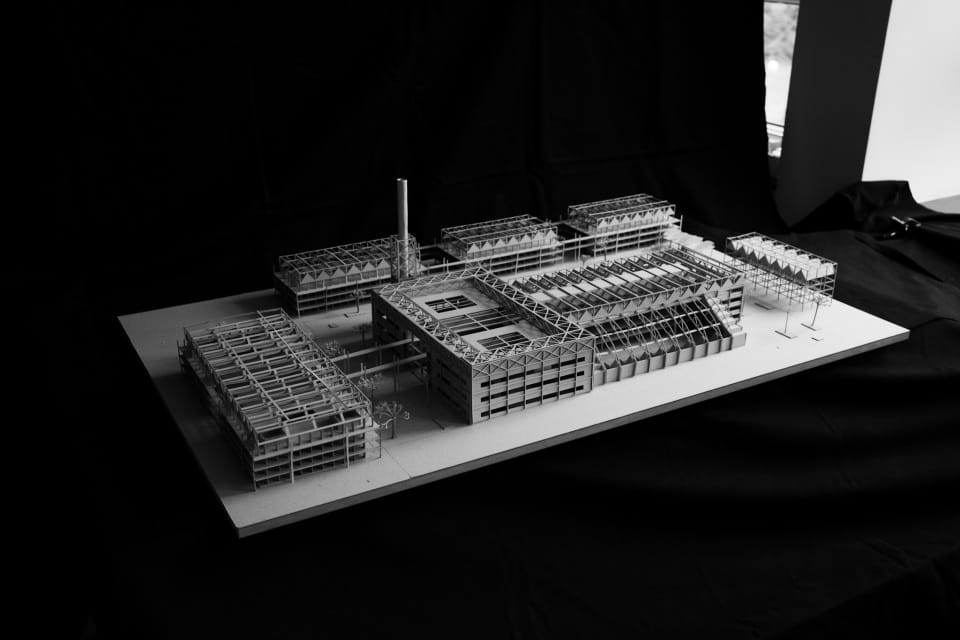

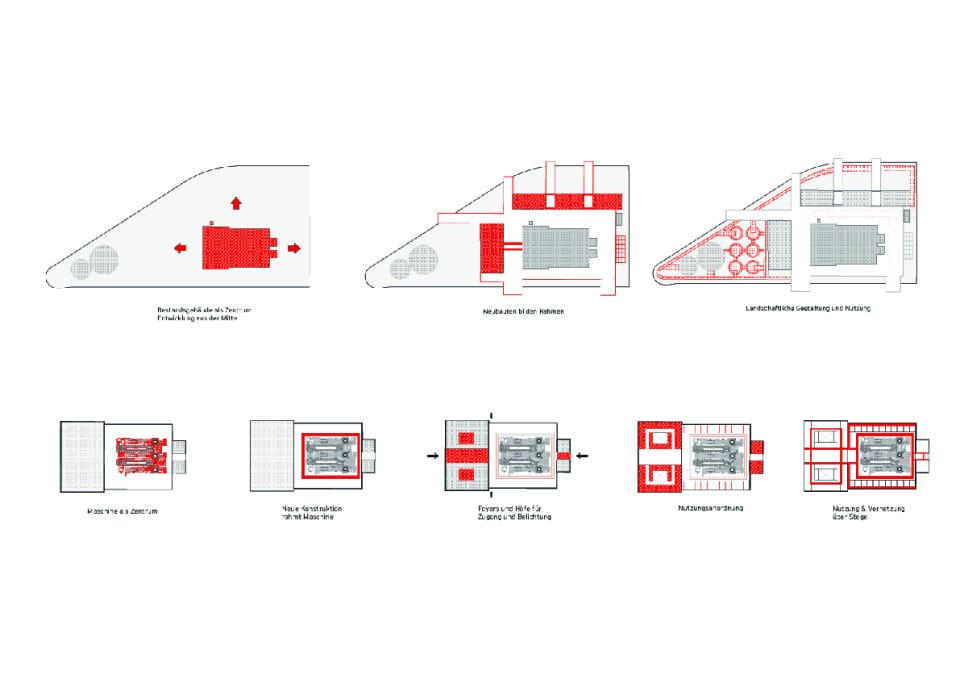

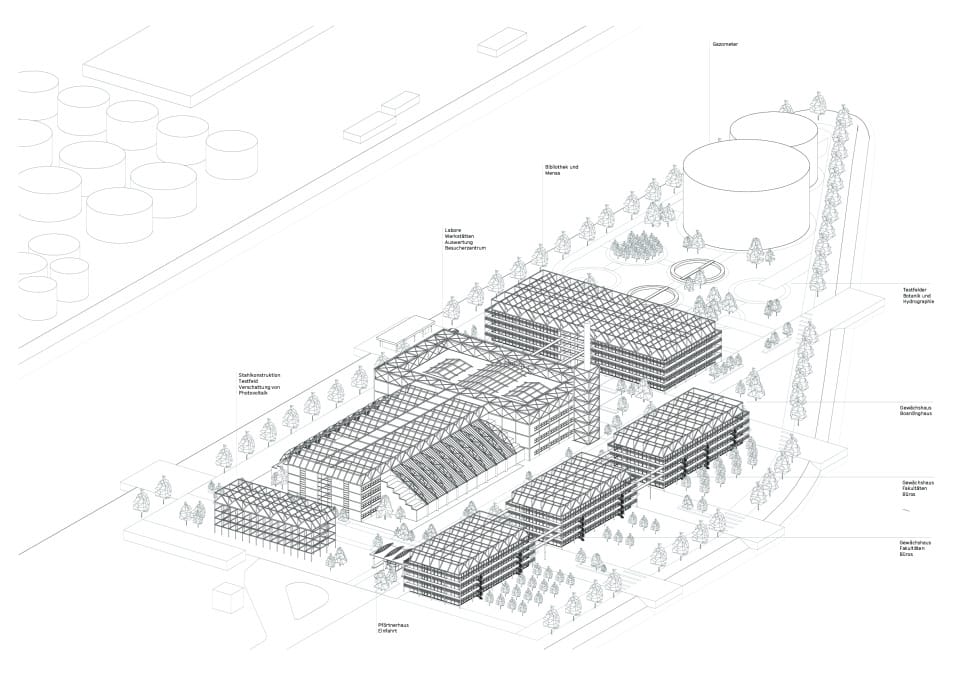

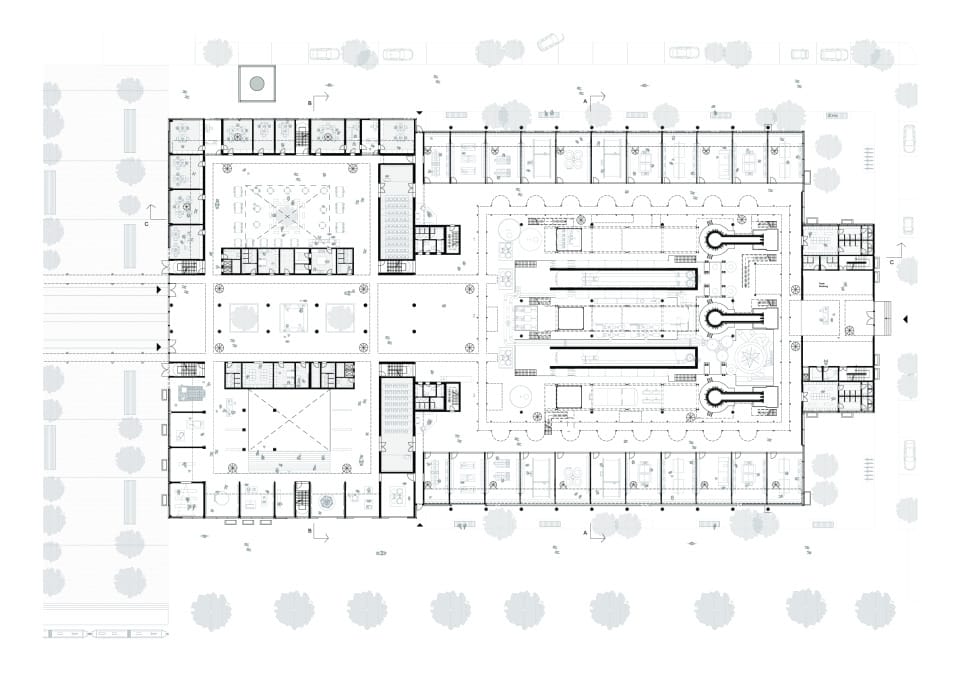

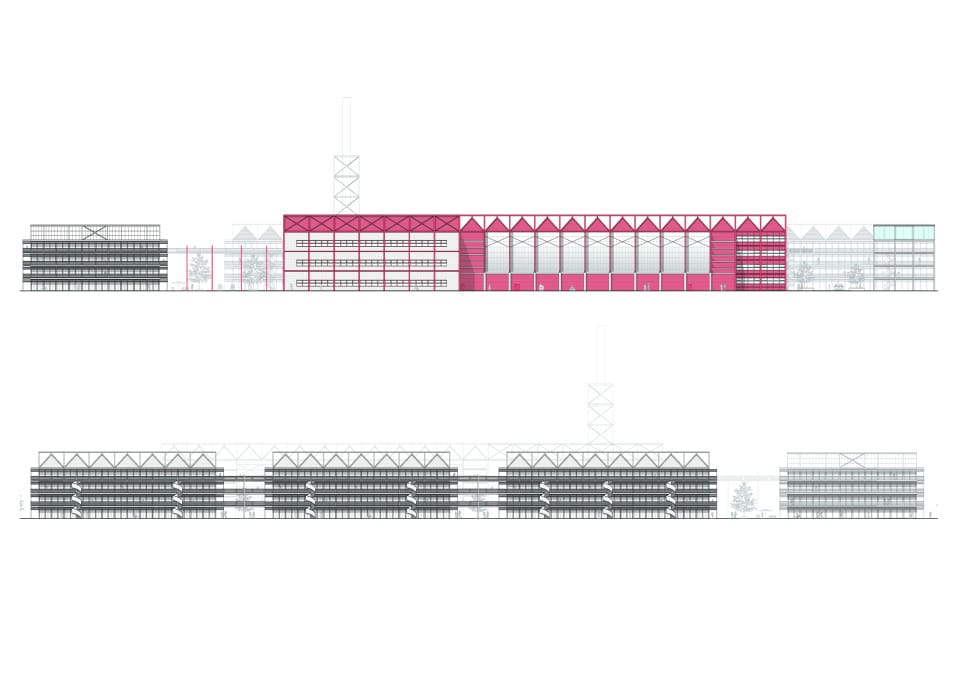

Die herausragende Thermoselect-Anlage wird städtebaulich und konzeptionell ins Zentrum des Entwurfs gesetzt und um weitere Neubauten ergänzt, welche einen Rahmen um das Bestandsgebäude bilden. Landschaftlich befinden sich im Zentrum befestigte Flächen, die sich spinnenartig nach außen ausbreiten und so das Zentrum mit den umgebenden Grünflächen und dem Hafenbecken verweben. Die Uferbereiche werden zugänglich und im hinteren Bereich der Halbinsel sind die Testfelder der Fakultäten integriert, formal an die Tanklager angelehnt. Zwischen Haupt- und Neubauten entstehen städtische Straßenräume, ergänzt und aufgelockert um Parkplätze und Pflanzbereiche und ein zentraler Platz, gefasst von Bestand und Neubau. Das alte Industriegleis wird für die Stadtbahn umgenutzt, mit einer Haltestelle direkt am Platz.

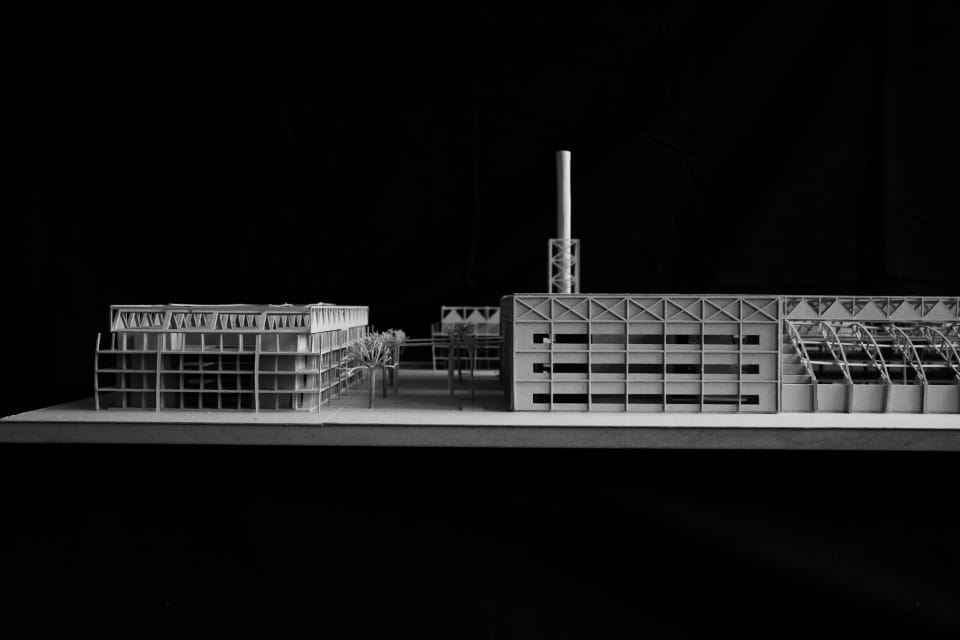

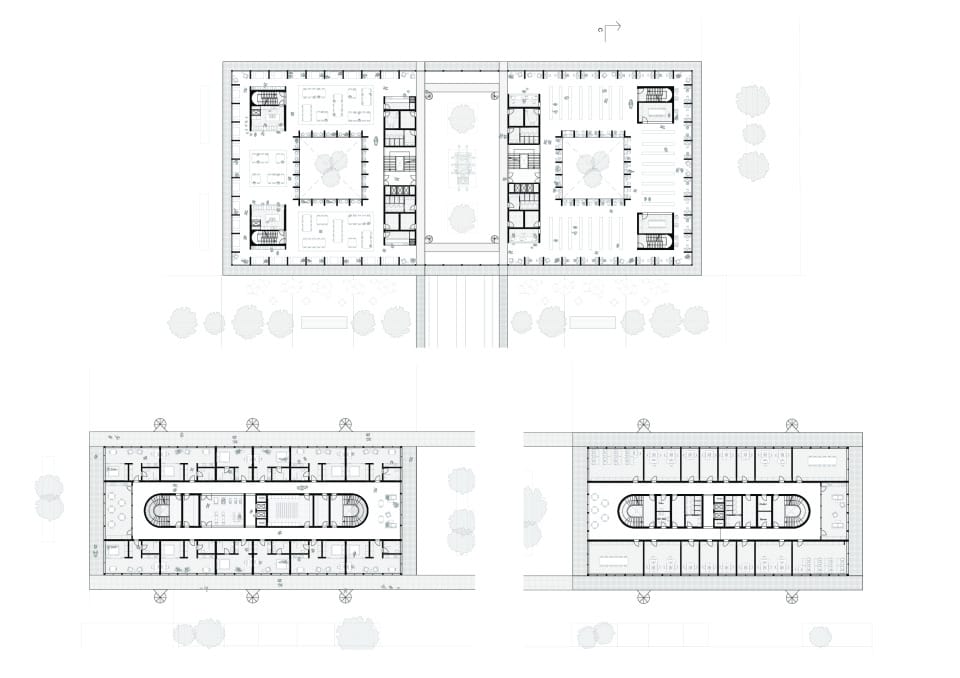

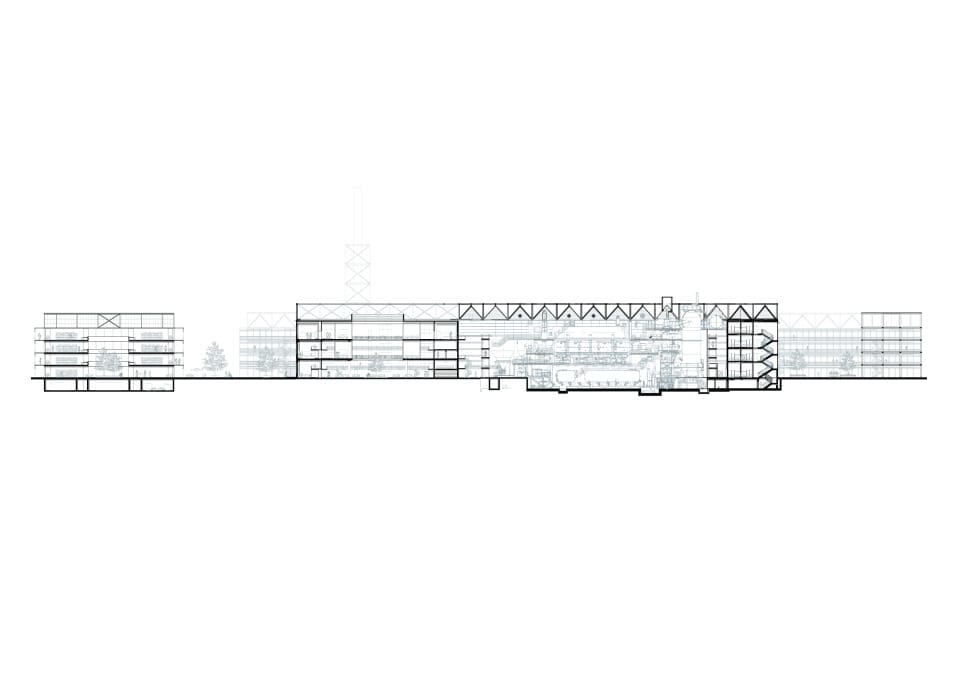

Das Bestandsgebäude dient mit Laboren, Werkstätten, der Auswertung und dem Besucherzentrum künftig hauptsächlich der Forschung, im westlichen Gebäude hingegen sind Bibliothek und Mensa kombiniert. In den drei Bauten an der Nordseite befinden sich Boardinghaus, Büro- und Seminarräume und in den obersten Geschossen die Gewächshäuser der Botanik. An der Ostseite befindet sich eine offene Stahlstruktur als Testfeld für die Verschattung von Photovoltaikanlagen.

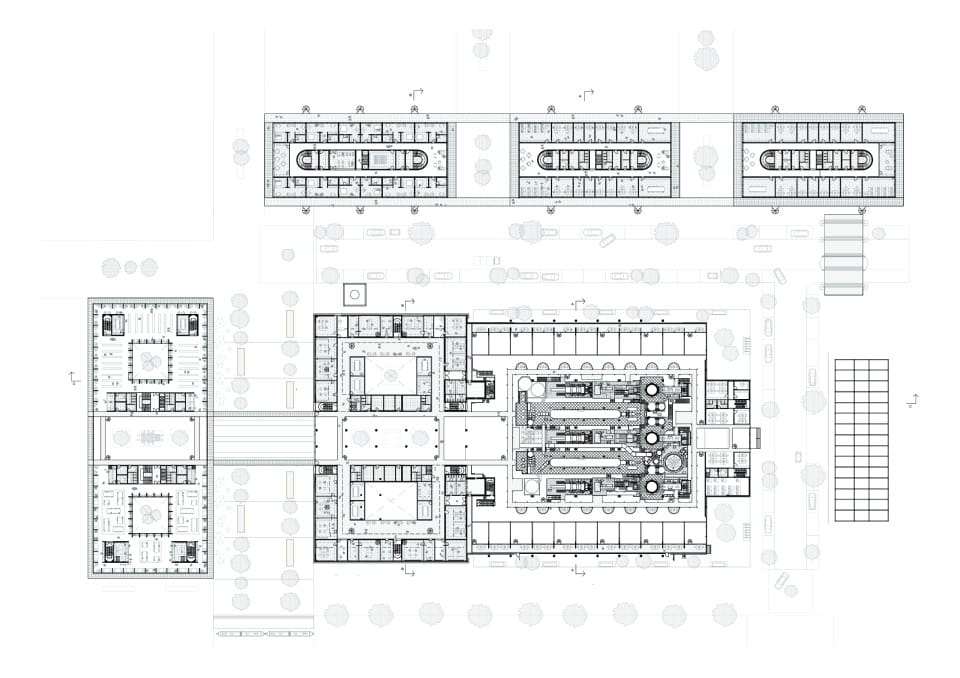

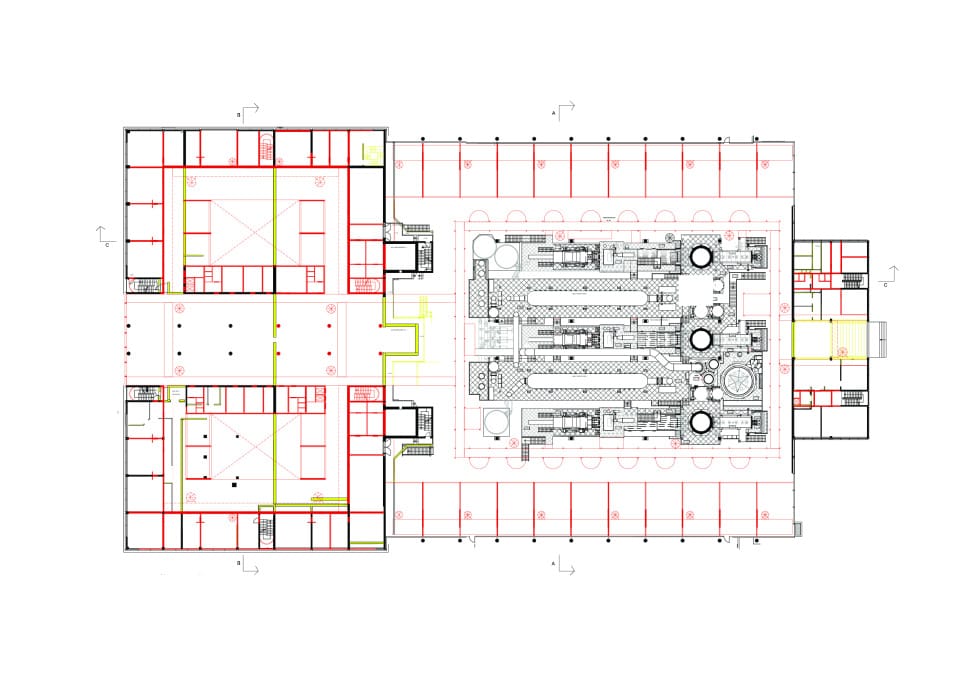

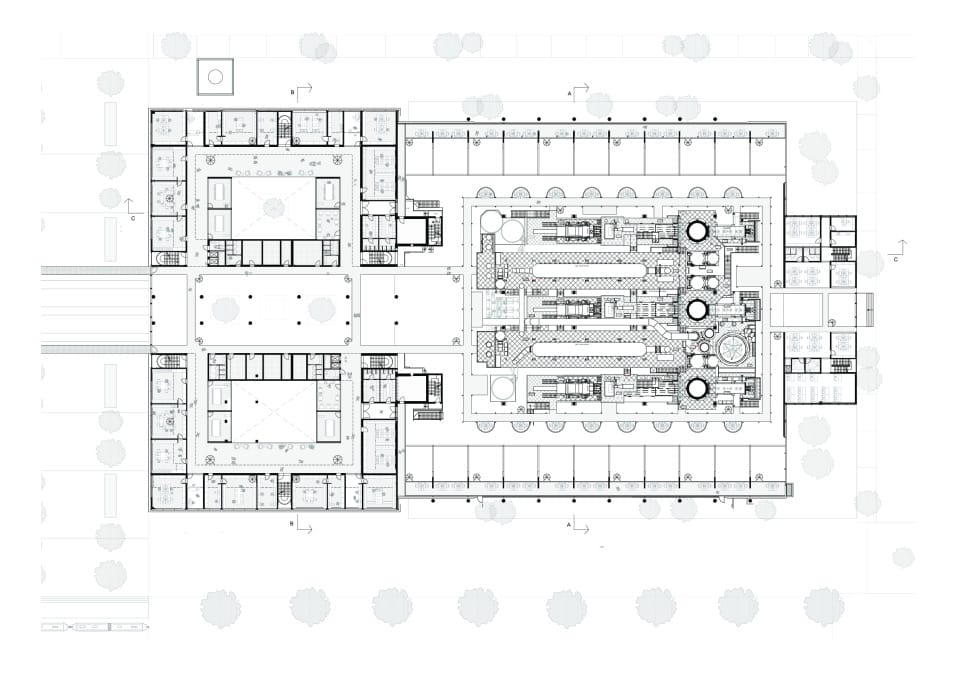

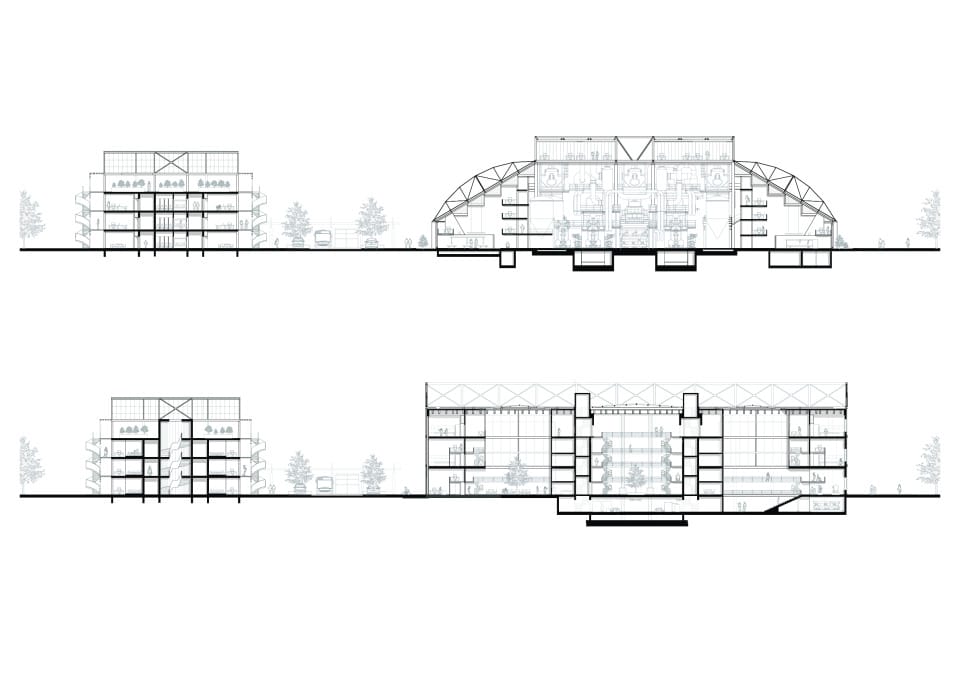

Das Hauptgebäude wird über die ehemalige Müllanlieferung sowie den östlichen Hof zugänglich gemacht, beide werden nach oben und zur Werkhalle geöffnet und fungieren als Entrance, Foyer und zur Belichtung. Außerdem wird der alte Müllbunker über zwei neue Höfe belichtet. Die Nutzungen werden symmetrisch beidseitig des großen Foyers untergebracht, wobei an den Fassaden entlang sämtliche Laboratorien angeordnet sind und innen, um die Lichthöfe herum, die dienenden Nutzungen. Im EG befinden sich Verwaltung, Cafeteria und das Besucherzentrum.

Das komplette Gebäude wird von Stegen durchzogen und somit vernetzt, zudem wird so eine zusätzliche Ebene für Arbeitsplätze zur Auswertung geschaffen.

Der Mittelpunkt des Hauptgebäudes bildet die Maschine, welche nun durch eine neue gerüstartige Konstruktion gerahmt und somit betont und auf mehreren Ebenen erlebbar gemacht wird. Die Seitenflügel, rechts und links der Maschine werden durch schottenartige Wände räumlich strukturiert und dienen als Werkbereiche u.a. der Verfahrenstechnik. Des Weiteren ergänzen auskragende Balkone das Gerüst um zusätzliche Arbeitsplätze, welche in direkter Sichtbeziehung und Austausch zu den Werkbereichen stehen und so eine neue besondere Arbeitswelt bilden. Die Verbindung von Bestand und neuen Interventionen wird durch ein harmonisches Farb- und Beleuchtungskonzept erreicht. Die Werkhalle mit der Maschine bleibt somit, auch programmatisch, der Mittelpunkt des Entwurfs.

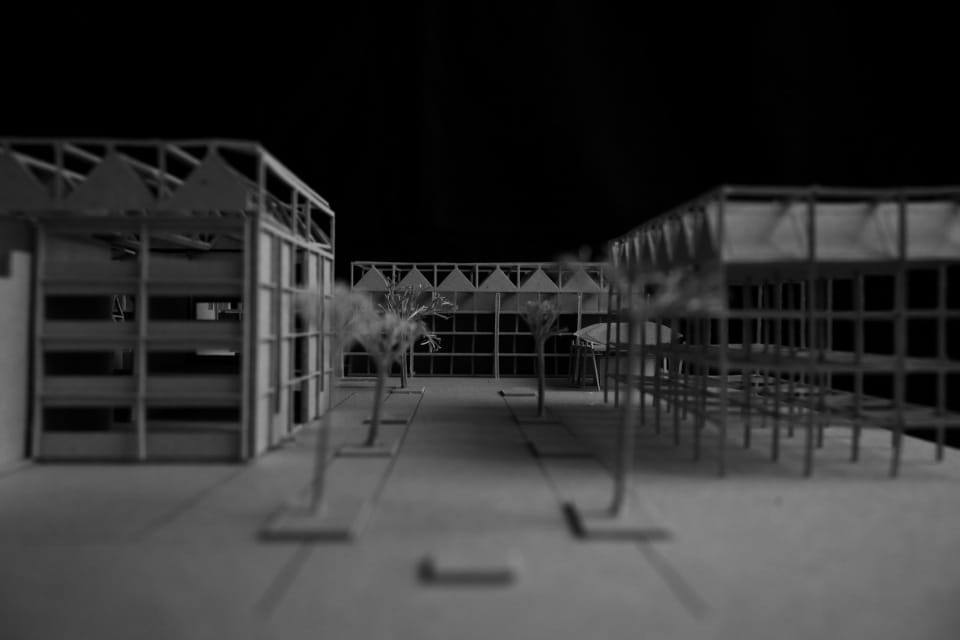

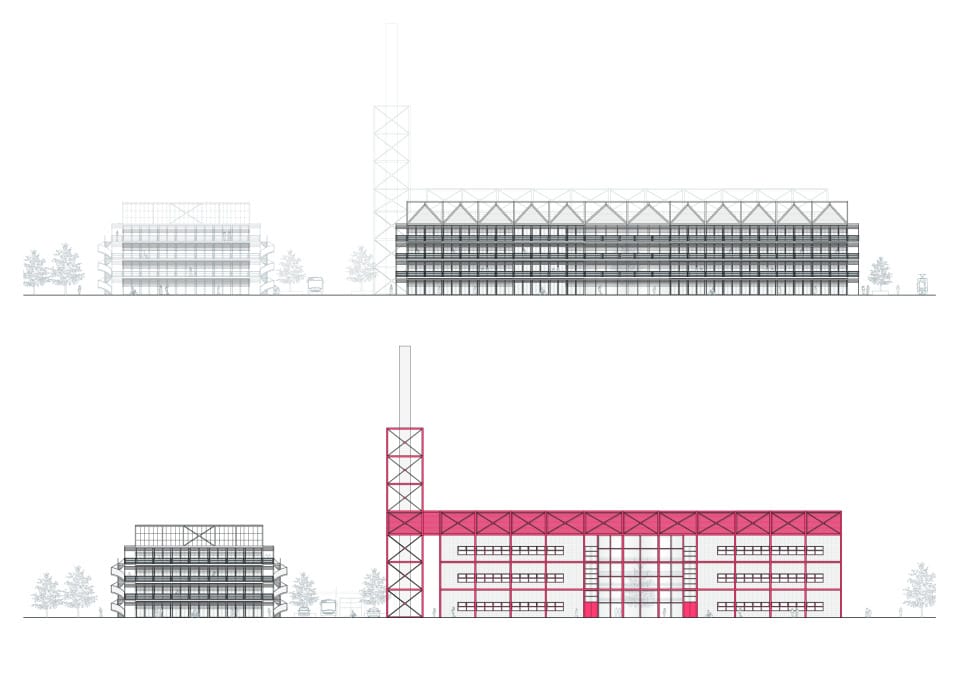

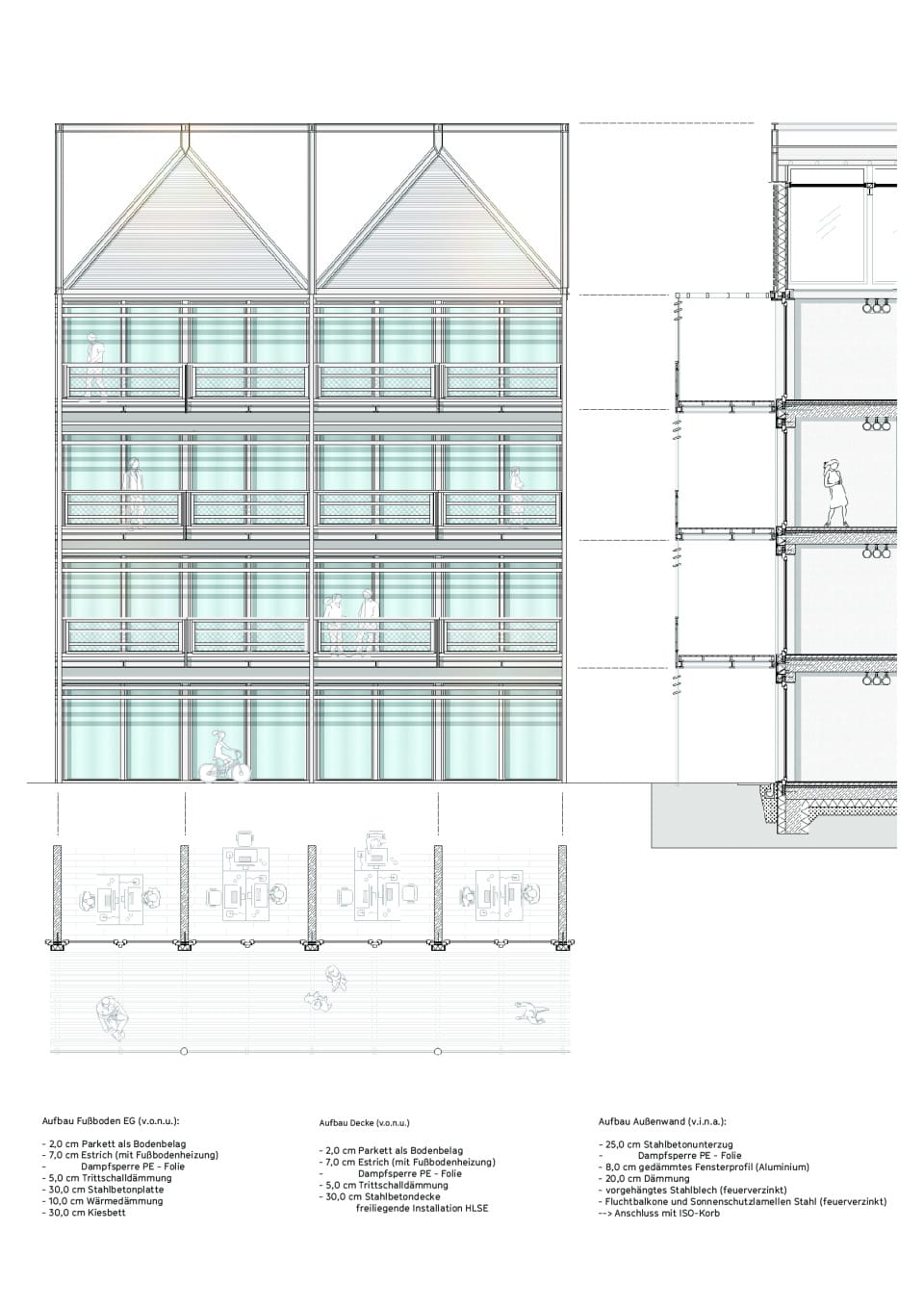

Im Gegensatz zum introvertierten Hauptgebäude sind die Neubauten über umlaufende Balkone und eine leichte, filigrane Fassade aus verzinktem Stahl nach außen orientiert und über Stege verbunden. Das zentrale verbindende Element aller Gebäude sind die prägenden verglasten Sheddächer, welche denen des Bestands nachempfunden werden. Das Bibliotheks- und Mensagebäude bildet das Gegenstück zum Müllbunker und wird ebenfalls durch ein zentrales Foyer und zwei Lichthöfe, sowie dienenden Kernen gegliedert.

Die herausragende Thermoselect-Anlage wird städtebaulich und konzeptionell ins Zentrum des Entwurfs gesetzt und um weitere Neubauten ergänzt, welche einen Rahmen um das Bestandsgebäude bilden. Landschaftlich befinden sich im Zentrum befestigte Flächen, die sich spinnenartig nach außen ausbreiten und so das Zentrum mit den umgebenden Grünflächen und dem Hafenbecken verweben. Die Uferbereiche werden zugänglich und im hinteren Bereich der Halbinsel sind die Testfelder der Fakultäten integriert, formal an die Tanklager angelehnt. Zwischen Haupt- und Neubauten entstehen städtische Straßenräume, ergänzt und aufgelockert um Parkplätze und Pflanzbereiche und ein zentraler Platz, gefasst von Bestand und Neubau. Das alte Industriegleis wird für die Stadtbahn umgenutzt, mit einer Haltestelle direkt am Platz.

Das Bestandsgebäude dient mit Laboren, Werkstätten, der Auswertung und dem Besucherzentrum künftig hauptsächlich der Forschung, im westlichen Gebäude hingegen sind Bibliothek und Mensa kombiniert. In den drei Bauten an der Nordseite befinden sich Boardinghaus, Büro- und Seminarräume und in den obersten Geschossen die Gewächshäuser der Botanik. An der Ostseite befindet sich eine offene Stahlstruktur als Testfeld für die Verschattung von Photovoltaikanlagen.

Das Hauptgebäude wird über die ehemalige Müllanlieferung sowie den östlichen Hof zugänglich gemacht, beide werden nach oben und zur Werkhalle geöffnet und fungieren als Entrance, Foyer und zur Belichtung. Außerdem wird der alte Müllbunker über zwei neue Höfe belichtet. Die Nutzungen werden symmetrisch beidseitig des großen Foyers untergebracht, wobei an den Fassaden entlang sämtliche Laboratorien angeordnet sind und innen, um die Lichthöfe herum, die dienenden Nutzungen. Im EG befinden sich Verwaltung, Cafeteria und das Besucherzentrum.

Das komplette Gebäude wird von Stegen durchzogen und somit vernetzt, zudem wird so eine zusätzliche Ebene für Arbeitsplätze zur Auswertung geschaffen.

Der Mittelpunkt des Hauptgebäudes bildet die Maschine, welche nun durch eine neue gerüstartige Konstruktion gerahmt und somit betont und auf mehreren Ebenen erlebbar gemacht wird. Die Seitenflügel, rechts und links der Maschine werden durch schottenartige Wände räumlich strukturiert und dienen als Werkbereiche u.a. der Verfahrenstechnik. Des Weiteren ergänzen auskragende Balkone das Gerüst um zusätzliche Arbeitsplätze, welche in direkter Sichtbeziehung und Austausch zu den Werkbereichen stehen und so eine neue besondere Arbeitswelt bilden. Die Verbindung von Bestand und neuen Interventionen wird durch ein harmonisches Farb- und Beleuchtungskonzept erreicht. Die Werkhalle mit der Maschine bleibt somit, auch programmatisch, der Mittelpunkt des Entwurfs.

Im Gegensatz zum introvertierten Hauptgebäude sind die Neubauten über umlaufende Balkone und eine leichte, filigrane Fassade aus verzinktem Stahl nach außen orientiert und über Stege verbunden. Das zentrale verbindende Element aller Gebäude sind die prägenden verglasten Sheddächer, welche denen des Bestands nachempfunden werden. Das Bibliotheks- und Mensagebäude bildet das Gegenstück zum Müllbunker und wird ebenfalls durch ein zentrales Foyer und zwei Lichthöfe, sowie dienenden Kernen gegliedert.