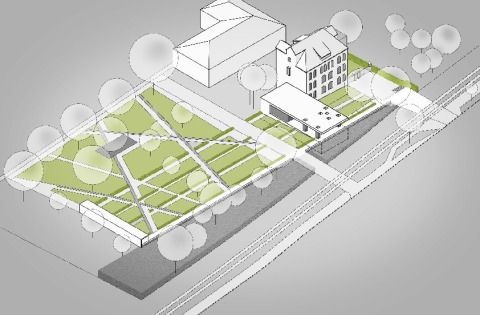

Das historische Direktorenhaus wurde denkmalgerecht saniert und auf allen Etagen für eine Ausstellung hergerichtet, auf dem historischen Grundriss des ehemaligen Knabenhauses entstand ein neues Eingangsgebäude und im westlichen Geländebereich wurde ein Garten angelegt, der an die ehemaligen Schulgärten erinnert.

Alle drei Bereiche sind durch eine neue zentrale Wegachse miteinander verbunden und in Beziehung gesetzt. Das Wechselspiel der Zeitschichten und Materialen unterstreicht die Ambivalenz des Ortes, der für Tod und Leben gleichermaßen steht. Die weichen Materialien Backstein und Putz des Direktorenhauses kontrastieren mit Glas, Stahl und Beton der Erweiterung sowie der Natur in Park und Garten.

Das neue Eingangsgebäude verfügt über einen überdachten, plateauartigen Vorplatz, der den Auftakt des Erinnerungsortes formuliert. Sichtachsen und Zugänge bestehen in den Garten und in das lichte Eingangsfoyer, das zur Ausstellung im ehemaligen Direktorenhaus überleitet. Gläserne Säulen scheinen das Dach zu tragen und versorgen den darunter liegenden Veranstaltungssaal mit Tageslicht. Sie sind unregelmäßig platziert und verdeutlichen mit ihrer Fragilität die Ambivalenz des Ortes. Das Gefühl der Unendlichkeit und Weite, das hier entsteht, kontrastiert später mit den kleinen Kabinetten im Direktorenhaus.

Das ehemalige, 1905 erbaute Direktorenhaus wurde denkmalgerecht saniert, das historische Treppenhaus mitsamt seiner ursprünglichen Blätterornamente wiederhergestellt. Im zweiten Obergeschoss wurden historische Säulen freigelegt und in die Raumkonzeption integriert. Für die neue Dauerausstellung und ihre Lernumgebung steht nun erstmalig das gesamte Gebäude zur Verfügung. Vormalig musste sich diese mit den Kellerräumen begnügen. Da die Ausstellung nun im restlichen Gebäude Platz findet, kommt der Keller, von der Gestapo für Verhöre genutzt, als Raum wieder zur Geltung und unterstreicht als eigenständiges Exponat die hier ausgestellten Themen. Einschnitte und Durchbrüche im Inneren des Hauses markieren die Zäsur der Geschichte und unterstützen die sinnliche Vermittlung der Ausstellung.

Der neu entstandene Garten mit seinen von Hecken gegliederten Blumen- und Kräuterbeeten macht die ehemaligen Schülergärten für die Besucherinnen und Besucher erneut erlebbar. In einer Arkade, die den Garten zur westlichen Grundstücksgrenze hin abschließt, befinden sich die Namenstafeln der Opfer. In Ruhe und Abgeschiedenheit kann hier in angemessener Form der Toten gedacht werden. Holzstege durchziehen die übrige Parkfläche und stellen Bezüge zu historisch bedeutenden Einzelbäumen, wie Kastanien mit Brandspuren, und der Laubhütte her, die von den Nationalsozialisten als Hinrichtungsstätte missbraucht und nun als Spur wieder kenntlich gemacht wurde.