Das Masterstudio beschäftigte sich mit obsoleten Strukturen und Flächen in Köln Mülheim. Aufgabe war die Entwicklung städtebaulicher Strategien und konkreter architektonischer Entwürfe um urbane Unorte als Lebensräume zurück zu gewinnen.

Deutsche Großsstädte sind derzeit einem großen Wandel unterlegen: Megatrends wie die Digitalisierung, Mobilitätswende, etc. steigern das Risiko für einige Gebäude und innerstädtische Flächen aus ihrer derzeitigen Nutzung zu fallen und damit künftig obsolet zu werden. Leerstand sowie hohe Kosten für Eigentümer und Kommunen können die Folge sein. Dennoch bieten diese obsoleten Räume große Potentiale für eine nachhaltige und ressourcenschonende Stadtentwicklung (vgl. Basis - Obsolete Stadt (obsolete-stadt.net), Stand: 06.02.2024).

STÄDTEBAU

Die städtebauliche Analyse zeigt; Mülheim soll bis 2035 um 2.3% wachsen. Bei 43.296 Einwohnern (Stand 2022) bedeutet dies einen Zuwachs von knapp 1000 Personen. Wohnraum ist also gefragt. Doch Bauland ist knapp und teuer. Es lohnt sich daher aus finanzieller und ökologischer Sicht, Brachen und urbane Unorte neu zu denken und wiederzubeleben. Das aus der städtebaulichen Analyse hervorgehende Gebiet ist ein solcher urbaner Unort, birgt jedoch unter anderem aufgrund seiner Lage und Anbindung enormes Potential zur kulturellen Aktivierung und städtebaulichen Nachverdichtung. Doch wie schafft man neuen und bezahlbaren Wohnraum an einem solchen Ort? Allem voran geht die Anpassung des Clevischen Rings, der Hauptverkehrsachse nach Köln. Die Schaffung des neuen Boulevards und die damit einhergehende Reduktion der Fahrspuren, sowie die Entschleunigung des Verkehrs von 50 auf 30 Stundenkilometer, setzen den Grundstein für alle folgenden Schritte. Daraufhin folgt die Umnutzung der Tankstelle zur Bar, die zunächst zusammen mit dem ebenfalls umgenutzten bestehenden Autohaus im Süden des Gebiets, später auch mit den neu entsehenden öffentlichen Nutzungen der Neubauten, zur Belebung und Durchmischung des Quartiers beiträgt. Der nächste Schritt besteht im Rückbau des zweiten Autohauses im Norden des Quartiers. Die Glas-Stahl-Bauweise der zwei kleinen Gebäude dieses Autohauses, sowie die Stahlkonstruktion der Überdachung erlauben eine weitestgehend sortenreine Trennung und damit das Recycling der einzelnen Bauteile. Die Tonnenüberdachung beispielsweise wird im gesamten neu entstehenden Quartier an verschiedenen Stellen wiederverwendet. Der finale Schritt besteht in den Neubauten, die das Quartier komplettieren. Diese schaffen neuen, bezahlbaren Wohnraum und beleben das Quartier mit ihren öffentlichen Nutzungen.

REALISIERUNGSKONZEPT

„Die dringende Frage, welche Stadt wir wollen, entscheidet sich in der Bodenpolitik." (Matthew Griffin: Stadt verhandeln in Neue Standards - 10 Thesen zum Wohnen, S. 44, Berlin, 2016). Vergabeverfahren spielen eine maßgebliche Rolle darin, wie sozial, vielfältig und offen sich eine Stadt entwickelt. Sie müssen öffentlich und transparent verhandeln, welches Grundstück von wem zu welchem Zweck erworben wird. Auf diese Weise geben sie ihren Bewohnern die Entscheidungsgewalt über ihre Stadt zurück. Die Vergabe sollte sich nicht am ökonomischen Erlös, sondern am gesellschaftlichen Wert der künftigen Nutzung und den ökonomischen Gegebenheiten der Nutzer orientieren. Eine Strategie, dem gerecht zu werden ist, öffentliche Liegenschaften nicht zu verkaufen, sondern zu verpachten. Dies entzieht sie den Spekulationen des freien Marktes und gewährleistet die Entscheidungsgewalt der öffentlichen Hand über ihre Stadt (vgl. ebd.). Doch was bedeutet das für dieses Projekt? Es muss eine Vorgehensweise gewählt werden, die die Interessen der Stadt, sowie derer Bewohner sicherstellt. Eine Strategie ist die Vergabe des Grundstücks über das Erbbaurecht. Hierbei wird die Liegenschaft nicht verkauft, sondern für beispielsweise 99 Jahre verpachtet. Nach Ablauf dieser Zeit fällt das Verfügungsrecht zurück an die Stadt. So wird Spekulationen entgegengewirkt und bezahlbarer Wohnraum gesichert. Um die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts weiter zu gewährleisten, kann das Grundstück zusätzlich im Konzeptvergabeverfahren vergeben werden. Somit ist die Vergabe an Bedingungen gebunden und es wird sichergestellt, dass, in diesem Fall, bezahlbarer Wohnraum entsteht. All dies liegt nicht nur aus sozialen Gründen im Interesse der Stadt. Einerseits bleibt das Grundstück im Besitz der öffentlichen Hand. Hinzu kommt, dass die regelmäßigen Einnahmen des Pachtvertrags den einmaligen Gewinn eines Verkaufs über die Dauer übersteigen (vgl. ebd.).

GEBÄUDE

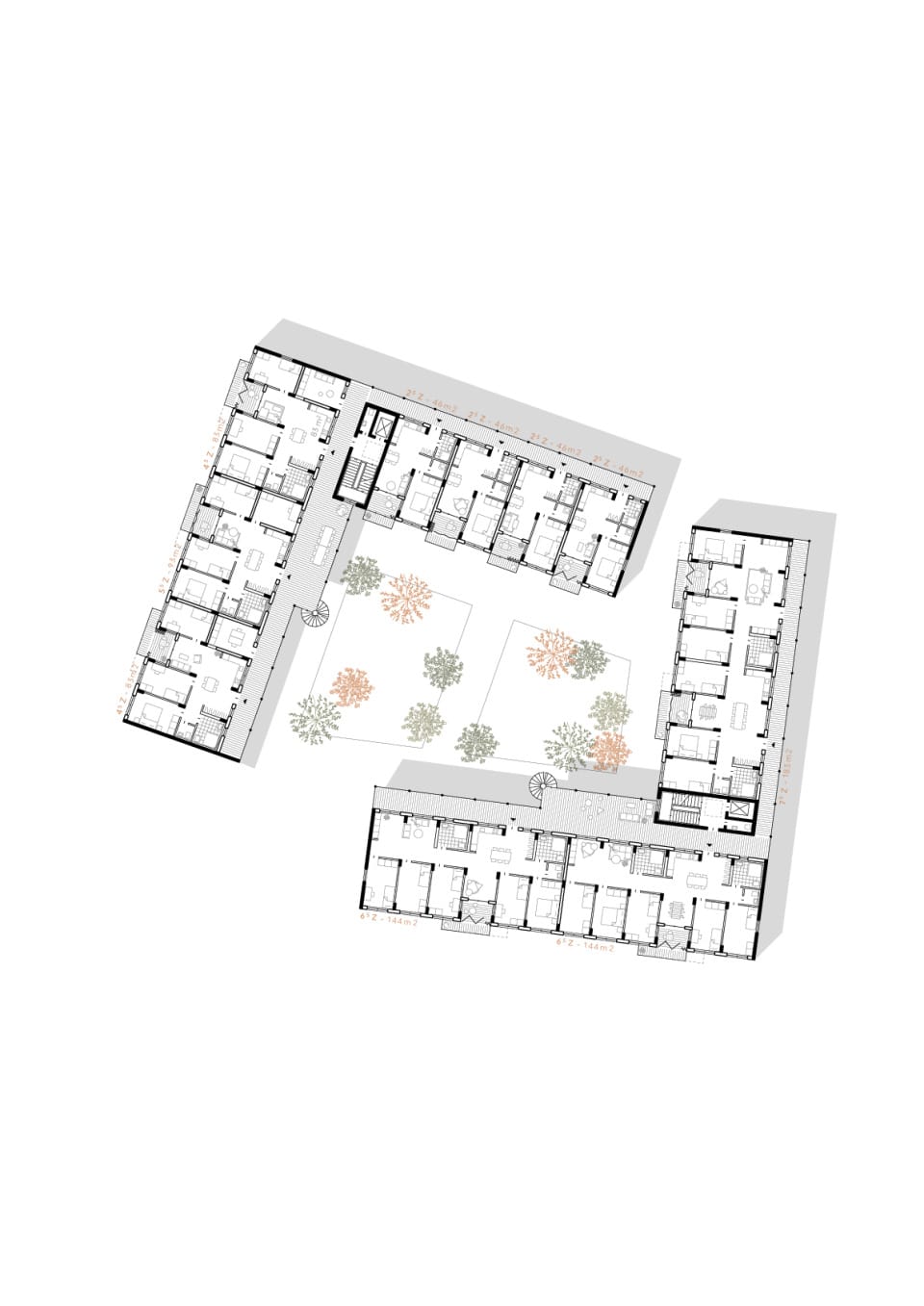

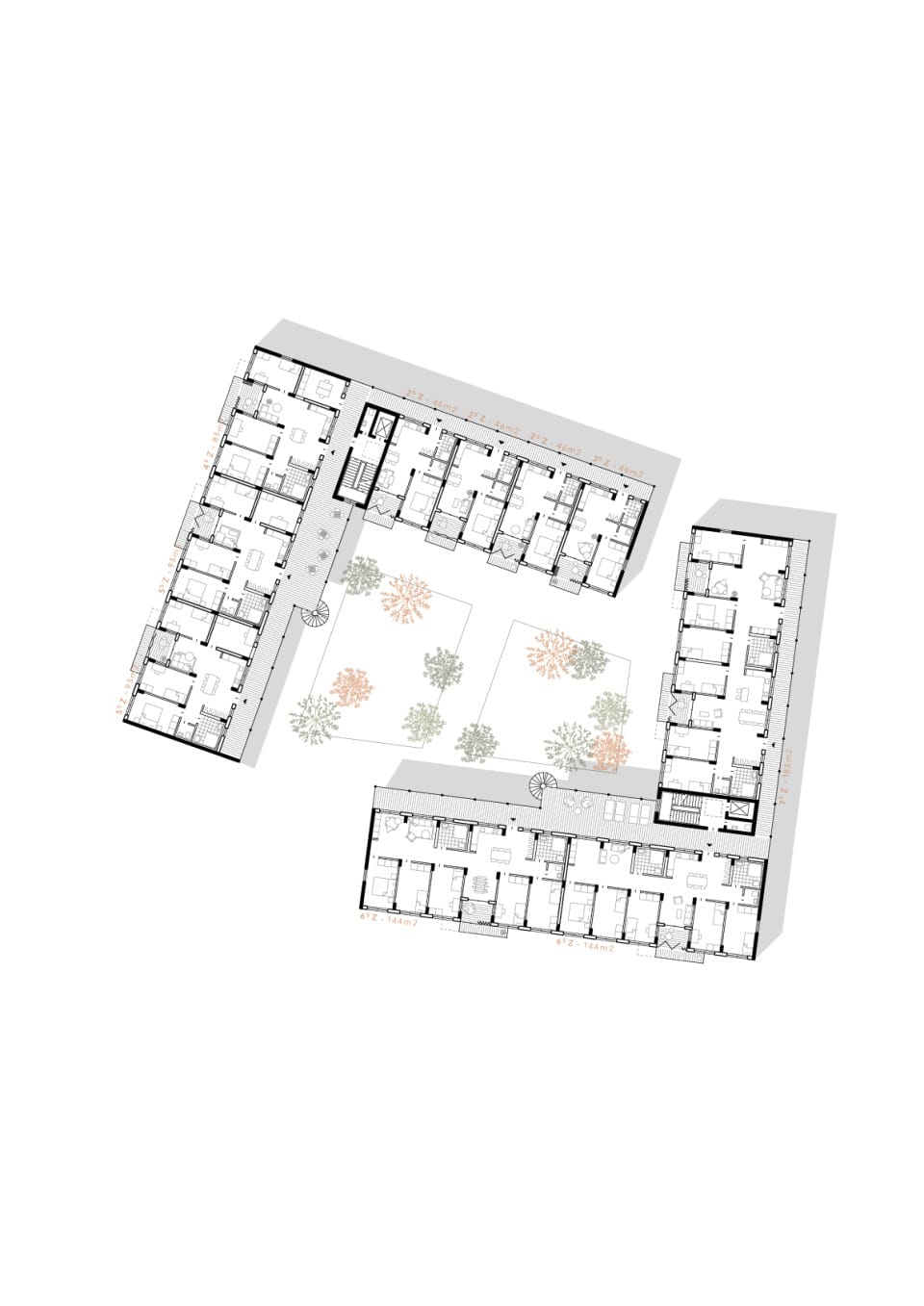

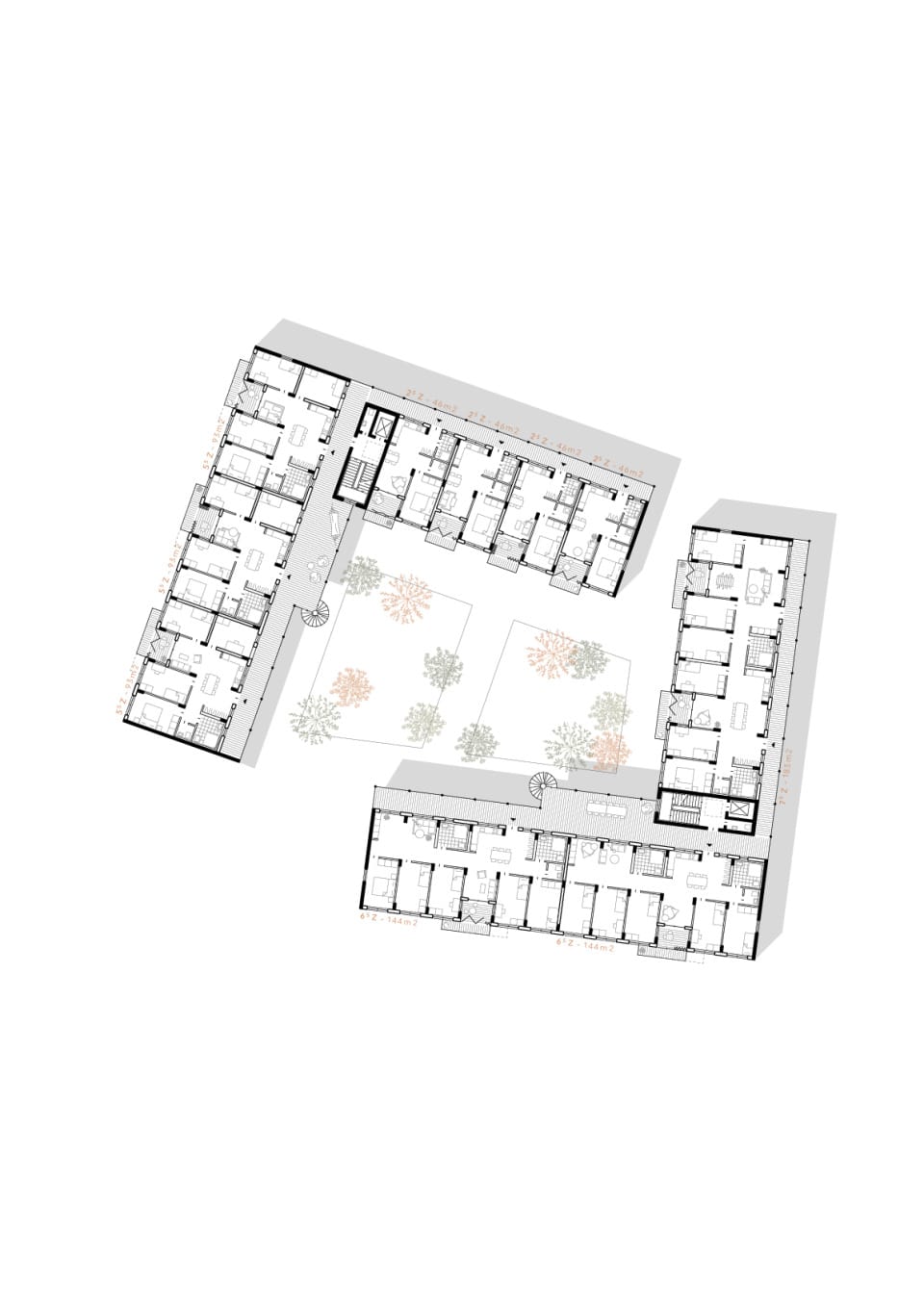

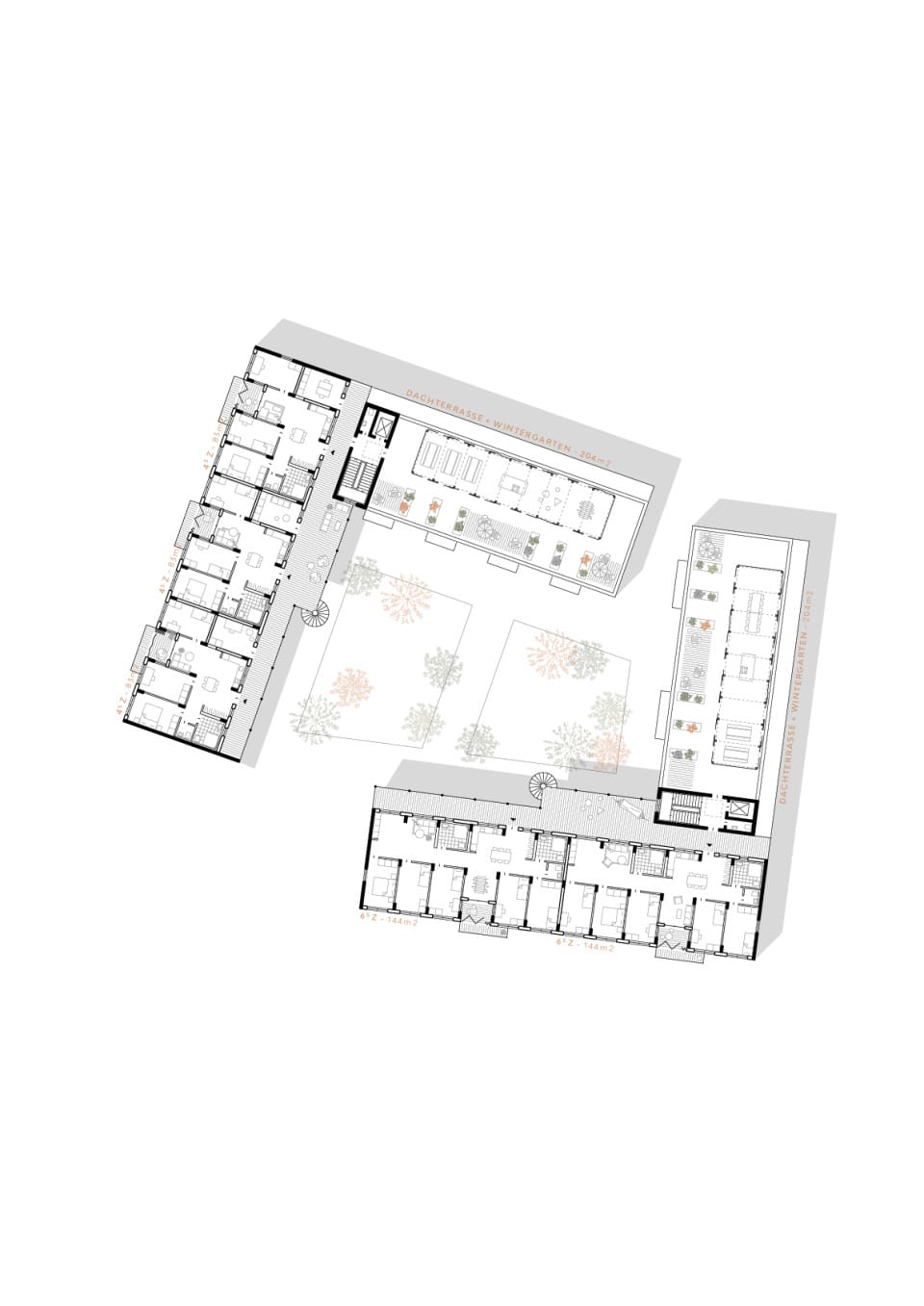

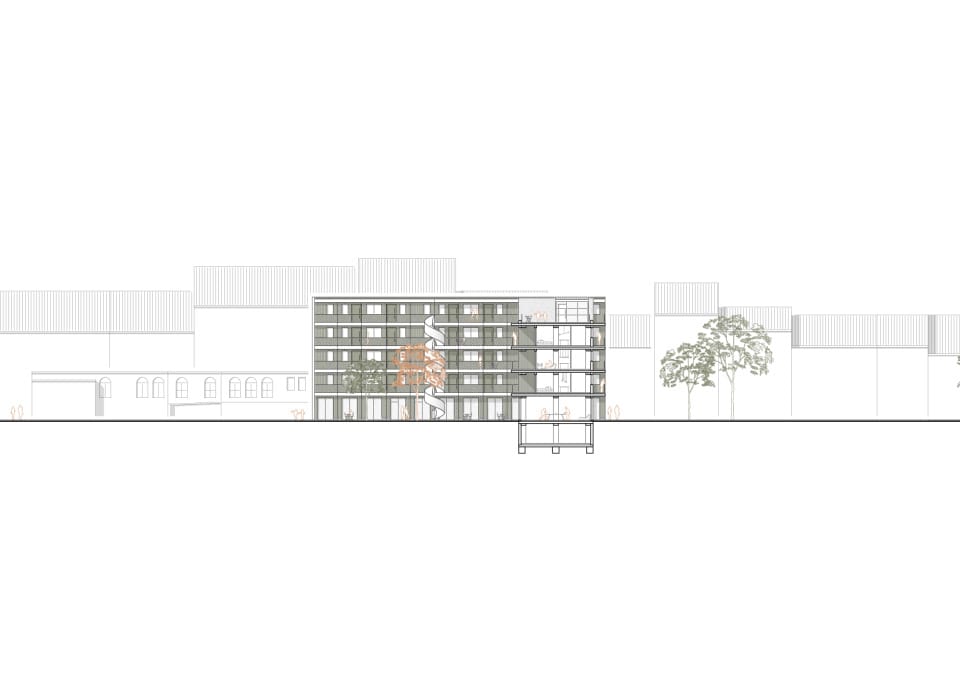

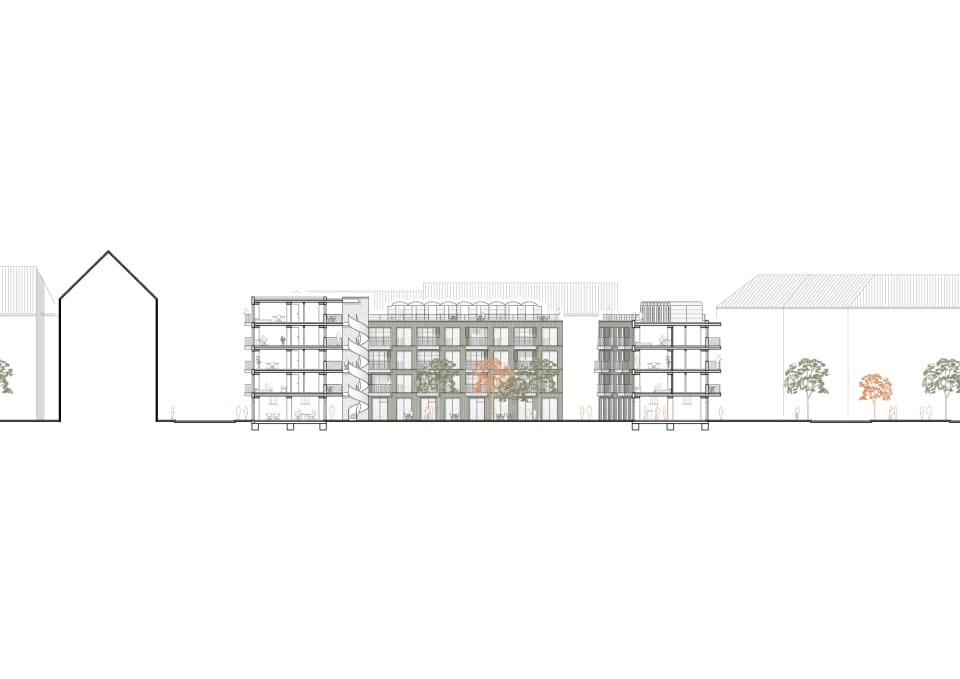

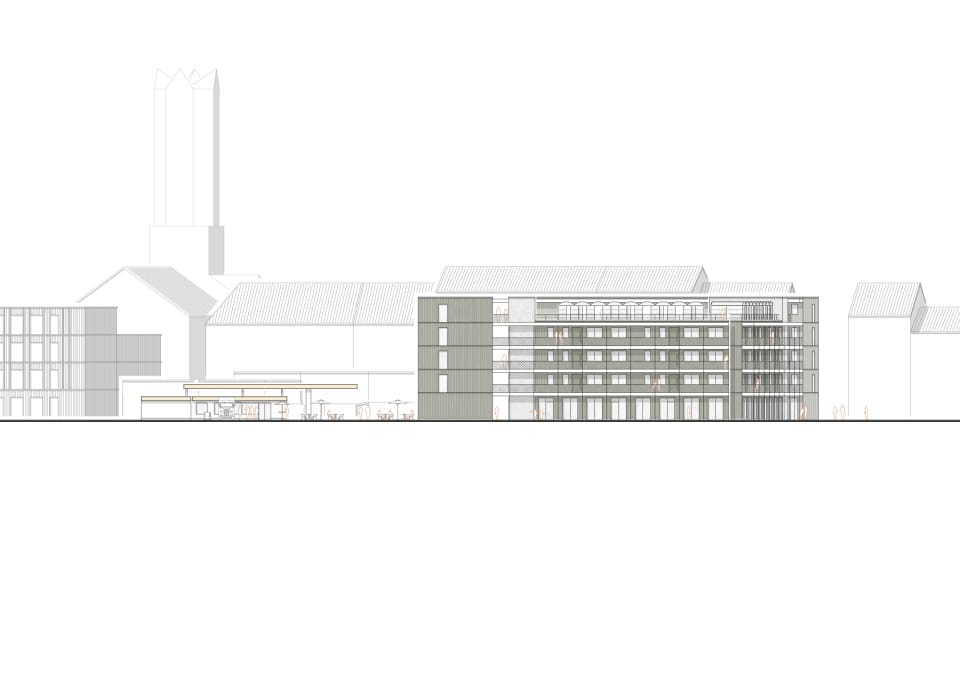

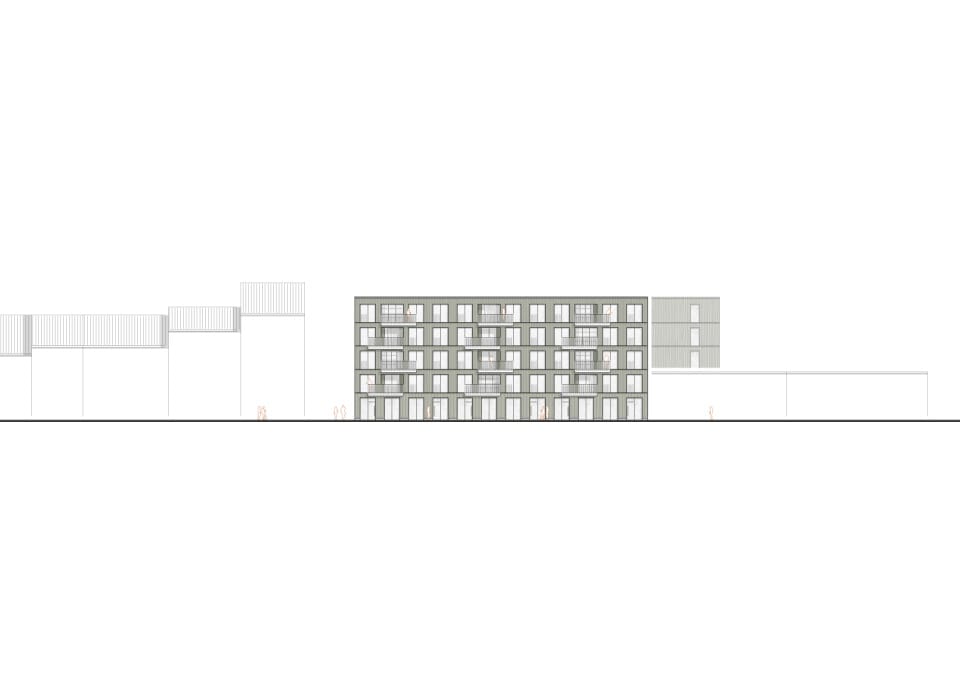

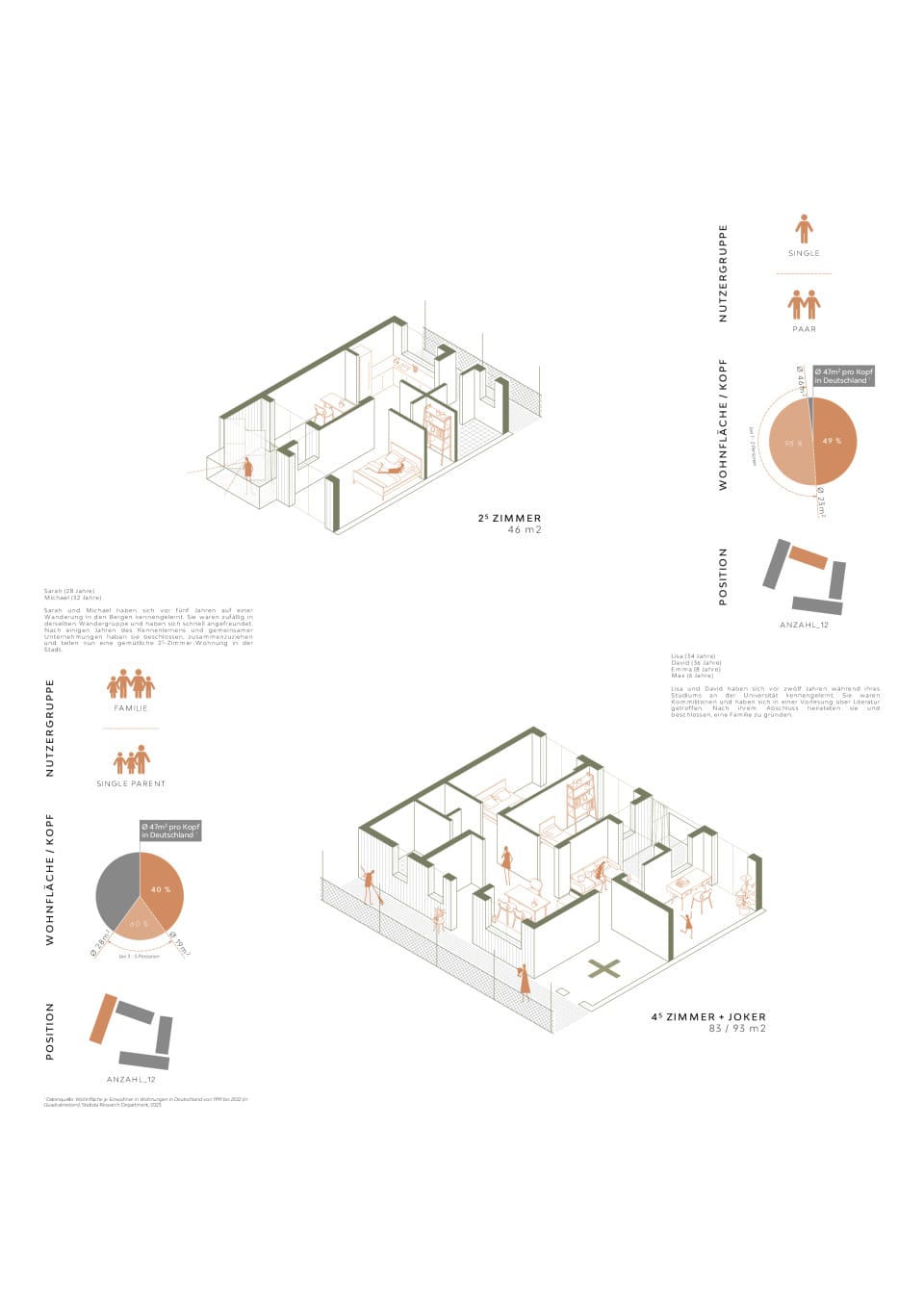

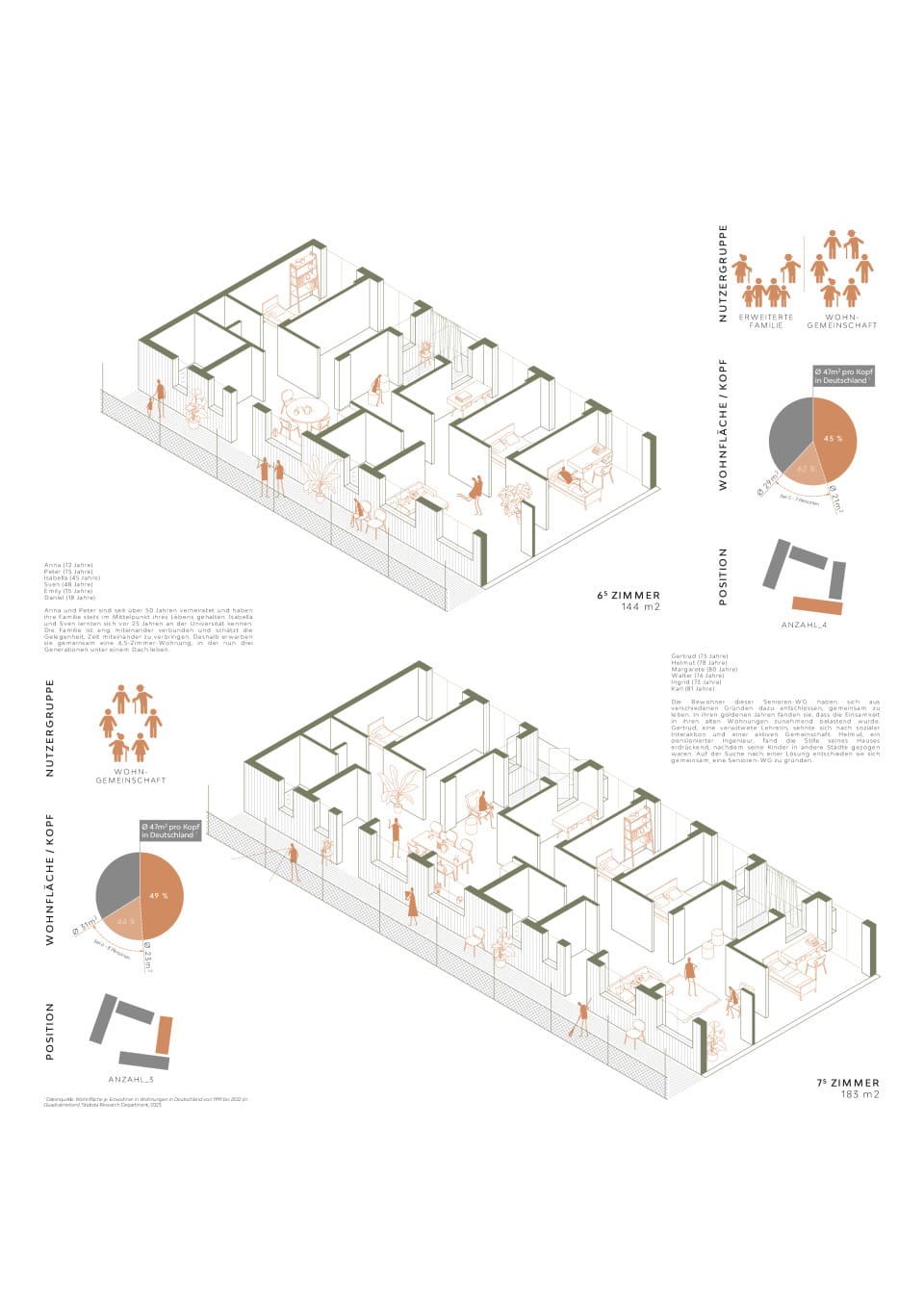

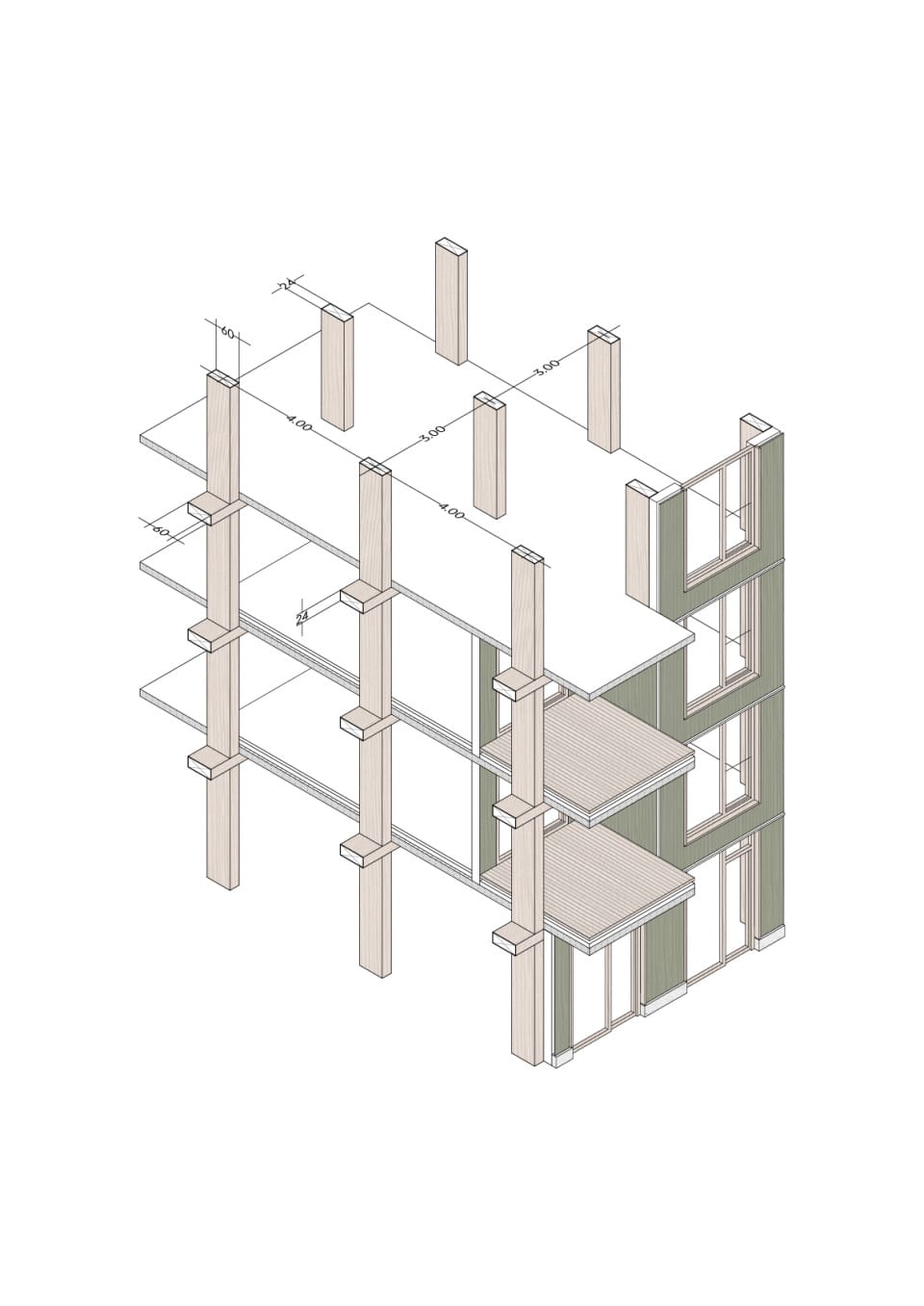

Die Tankstelle wird noch bevor der Neubau entsteht zur Bar umgenutzt. Dies geschieht durch einfachste Maßnahmen; um Zeit und Kosten zu sparen wird die bestehende Fassade erhalten. Lediglich im Inneren der beiden Gebäude werden Veränderungen vorgenommen. Der südliche Baukörper wird zu Sanitäranlagen und Lagerraum umgenutzt, der westliche wird mit einer Theke, Spülküche und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Im Außenraum unter der Überdachung werden Sitzmöglichkeiten angeboten. Der Neubau besteht aus zwei individuellen Baukörpern, die jeweils vier-, beziehungsweise fünfgeschossig sind. In ihrer Setzung zueinander bilden sie einen geschlossenen Blockrand. Der dadurch entstehende Innenhof wird durch großzügige Grünflächen und Aufenthaltsangebote zum Bindeglied zwischen den beiden Häusern. Die grüne Farbgebung der Fassade prägt das Erscheinungsbild des Hauses entscheidend, da Farbe auch immer ein Ausdruck von Individualität ist und Identität stiftet. Die Erschließung erfolgt über Laubengänge. Diese werden als Erweiterung des privaten Wohnbereichs betrachtet. Sie stellen die Verbindung zwischen Öffentlichem und Privatem her, dadurch wird ihnen eine besondere Rolle zuteil. Die Laubengänge sind nicht lediglich reine Erschließung, sie sind Treffpunkte und Orte der Kommunikation. Natürliches Licht, Breite, Höhe und Materialität sichern diese Qualitäten. Die viergeschossigen Teile der beiden Häuser werden jeweils zu großzügigen Dachterrassen, die von der Bewohnerschaft kollektiv genutzt werden. Auf den Terrassen befinden sich Wintergärten, die aus den recycelten Tonnendächern des ehemaligen Autohauses konstruiert sind. Diese verfügen über Außenküchen. Hochbeete geben den Hausbewohnern die Möglichkeit eigene Pflanzen anzubauen.

Deutsche Großsstädte sind derzeit einem großen Wandel unterlegen: Megatrends wie die Digitalisierung, Mobilitätswende, etc. steigern das Risiko für einige Gebäude und innerstädtische Flächen aus ihrer derzeitigen Nutzung zu fallen und damit künftig obsolet zu werden. Leerstand sowie hohe Kosten für Eigentümer und Kommunen können die Folge sein. Dennoch bieten diese obsoleten Räume große Potentiale für eine nachhaltige und ressourcenschonende Stadtentwicklung (vgl. Basis - Obsolete Stadt (obsolete-stadt.net), Stand: 06.02.2024).

STÄDTEBAU

Die städtebauliche Analyse zeigt; Mülheim soll bis 2035 um 2.3% wachsen. Bei 43.296 Einwohnern (Stand 2022) bedeutet dies einen Zuwachs von knapp 1000 Personen. Wohnraum ist also gefragt. Doch Bauland ist knapp und teuer. Es lohnt sich daher aus finanzieller und ökologischer Sicht, Brachen und urbane Unorte neu zu denken und wiederzubeleben. Das aus der städtebaulichen Analyse hervorgehende Gebiet ist ein solcher urbaner Unort, birgt jedoch unter anderem aufgrund seiner Lage und Anbindung enormes Potential zur kulturellen Aktivierung und städtebaulichen Nachverdichtung. Doch wie schafft man neuen und bezahlbaren Wohnraum an einem solchen Ort? Allem voran geht die Anpassung des Clevischen Rings, der Hauptverkehrsachse nach Köln. Die Schaffung des neuen Boulevards und die damit einhergehende Reduktion der Fahrspuren, sowie die Entschleunigung des Verkehrs von 50 auf 30 Stundenkilometer, setzen den Grundstein für alle folgenden Schritte. Daraufhin folgt die Umnutzung der Tankstelle zur Bar, die zunächst zusammen mit dem ebenfalls umgenutzten bestehenden Autohaus im Süden des Gebiets, später auch mit den neu entsehenden öffentlichen Nutzungen der Neubauten, zur Belebung und Durchmischung des Quartiers beiträgt. Der nächste Schritt besteht im Rückbau des zweiten Autohauses im Norden des Quartiers. Die Glas-Stahl-Bauweise der zwei kleinen Gebäude dieses Autohauses, sowie die Stahlkonstruktion der Überdachung erlauben eine weitestgehend sortenreine Trennung und damit das Recycling der einzelnen Bauteile. Die Tonnenüberdachung beispielsweise wird im gesamten neu entstehenden Quartier an verschiedenen Stellen wiederverwendet. Der finale Schritt besteht in den Neubauten, die das Quartier komplettieren. Diese schaffen neuen, bezahlbaren Wohnraum und beleben das Quartier mit ihren öffentlichen Nutzungen.

REALISIERUNGSKONZEPT

„Die dringende Frage, welche Stadt wir wollen, entscheidet sich in der Bodenpolitik." (Matthew Griffin: Stadt verhandeln in Neue Standards - 10 Thesen zum Wohnen, S. 44, Berlin, 2016). Vergabeverfahren spielen eine maßgebliche Rolle darin, wie sozial, vielfältig und offen sich eine Stadt entwickelt. Sie müssen öffentlich und transparent verhandeln, welches Grundstück von wem zu welchem Zweck erworben wird. Auf diese Weise geben sie ihren Bewohnern die Entscheidungsgewalt über ihre Stadt zurück. Die Vergabe sollte sich nicht am ökonomischen Erlös, sondern am gesellschaftlichen Wert der künftigen Nutzung und den ökonomischen Gegebenheiten der Nutzer orientieren. Eine Strategie, dem gerecht zu werden ist, öffentliche Liegenschaften nicht zu verkaufen, sondern zu verpachten. Dies entzieht sie den Spekulationen des freien Marktes und gewährleistet die Entscheidungsgewalt der öffentlichen Hand über ihre Stadt (vgl. ebd.). Doch was bedeutet das für dieses Projekt? Es muss eine Vorgehensweise gewählt werden, die die Interessen der Stadt, sowie derer Bewohner sicherstellt. Eine Strategie ist die Vergabe des Grundstücks über das Erbbaurecht. Hierbei wird die Liegenschaft nicht verkauft, sondern für beispielsweise 99 Jahre verpachtet. Nach Ablauf dieser Zeit fällt das Verfügungsrecht zurück an die Stadt. So wird Spekulationen entgegengewirkt und bezahlbarer Wohnraum gesichert. Um die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts weiter zu gewährleisten, kann das Grundstück zusätzlich im Konzeptvergabeverfahren vergeben werden. Somit ist die Vergabe an Bedingungen gebunden und es wird sichergestellt, dass, in diesem Fall, bezahlbarer Wohnraum entsteht. All dies liegt nicht nur aus sozialen Gründen im Interesse der Stadt. Einerseits bleibt das Grundstück im Besitz der öffentlichen Hand. Hinzu kommt, dass die regelmäßigen Einnahmen des Pachtvertrags den einmaligen Gewinn eines Verkaufs über die Dauer übersteigen (vgl. ebd.).

GEBÄUDE

Die Tankstelle wird noch bevor der Neubau entsteht zur Bar umgenutzt. Dies geschieht durch einfachste Maßnahmen; um Zeit und Kosten zu sparen wird die bestehende Fassade erhalten. Lediglich im Inneren der beiden Gebäude werden Veränderungen vorgenommen. Der südliche Baukörper wird zu Sanitäranlagen und Lagerraum umgenutzt, der westliche wird mit einer Theke, Spülküche und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Im Außenraum unter der Überdachung werden Sitzmöglichkeiten angeboten. Der Neubau besteht aus zwei individuellen Baukörpern, die jeweils vier-, beziehungsweise fünfgeschossig sind. In ihrer Setzung zueinander bilden sie einen geschlossenen Blockrand. Der dadurch entstehende Innenhof wird durch großzügige Grünflächen und Aufenthaltsangebote zum Bindeglied zwischen den beiden Häusern. Die grüne Farbgebung der Fassade prägt das Erscheinungsbild des Hauses entscheidend, da Farbe auch immer ein Ausdruck von Individualität ist und Identität stiftet. Die Erschließung erfolgt über Laubengänge. Diese werden als Erweiterung des privaten Wohnbereichs betrachtet. Sie stellen die Verbindung zwischen Öffentlichem und Privatem her, dadurch wird ihnen eine besondere Rolle zuteil. Die Laubengänge sind nicht lediglich reine Erschließung, sie sind Treffpunkte und Orte der Kommunikation. Natürliches Licht, Breite, Höhe und Materialität sichern diese Qualitäten. Die viergeschossigen Teile der beiden Häuser werden jeweils zu großzügigen Dachterrassen, die von der Bewohnerschaft kollektiv genutzt werden. Auf den Terrassen befinden sich Wintergärten, die aus den recycelten Tonnendächern des ehemaligen Autohauses konstruiert sind. Diese verfügen über Außenküchen. Hochbeete geben den Hausbewohnern die Möglichkeit eigene Pflanzen anzubauen.