Der Rundlokschuppen als Kieztreffpunkt

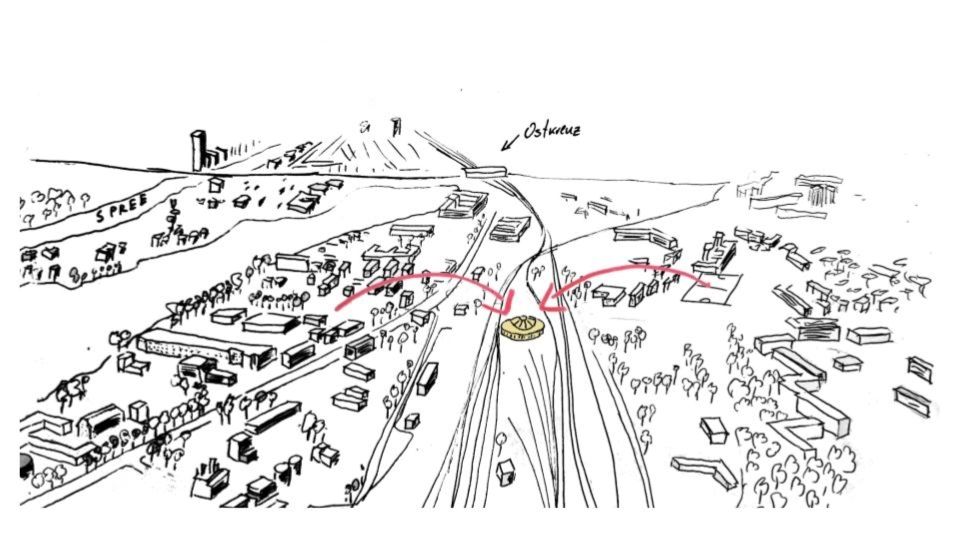

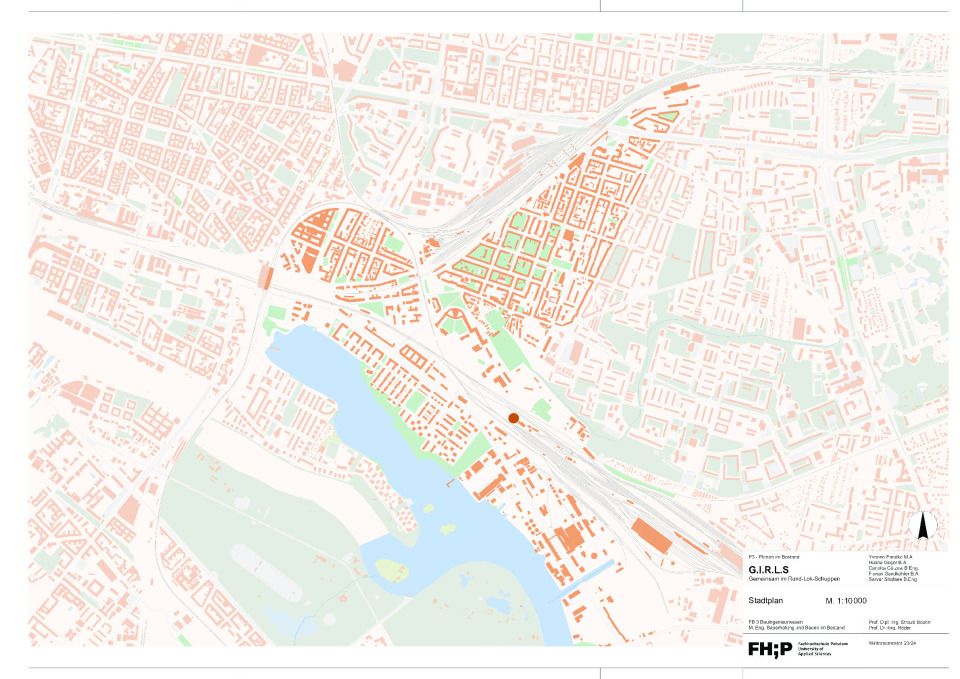

Rummelsburg soll eine neue Mitte erhalten. Genau dort, wo der Ortsteil räumlich durch die Bahnanlage getrennt scheint, soll durch die Wiederbelebung des Rundlokschuppens als Raum für Kultur, Freizeit und Bildung der Ortsteil zusammenwachsen.

Um ein nachhaltiges Nutzungskonzept zu erarbeiten, stehen wesentliche gesellschaftliche Herausforderungen und Fragestellungen im Zentrum eines Konzeptes zur neuen, öffentlichen Nutzung des Rundlokschuppens. Stadteilbezogene kulturelle Einrichtungen und soziale Treffs gewinnen in der aktuellen Stadtplanung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur an Bedeutung. Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser und Treffpunkte im Kiez sind enorm wichtig. Eine besondere Herausforderung stellt die begrenzt verfügbare, stadteigene Fläche für die Umsetzung solcher Projekte dar. Flächenpotentiale könnten in bis dato ungenutzten Bestandsgebäuden zu finden sein. Bislang ist der Rundlokschuppen Landmark für eine unzugängliche innerstädtische, riesige Fläche sowie das Aussitzen der Entscheidung zur Auf- oder Verwertung der Immobilie. Angesichts der aktuellen stadträumlichen und demografischen Entwicklungen gilt es den durch Industriearchitektur und Gewerbe geprägten Standort neu zu bewerten. Der Ort, dessen Nutzung durch die Bahn den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, soll in dem Entwurf einer breiten Öffentlichkeit als bezirksnahen Kunst- und Kultureinrichtung zugängig gemacht werden.

Mit seiner Geschichte als Wartungshalle für Lokomotiven ist das Gebäude heute ein Denkmal für die aufkommende Mobilität zur Zeit der Industrialisierung und für die Ingenieurleistungen der Zeit um die Jahrhundertwende. Aber es steht auch als Mahnmal für die damit verbundene Ausbeutung fossiler Energie und einem rücksichtslosen Umgang mit dem planetaren Ökosystem, den die Industrialisierung mit sich brachte. An einem Ort, an dem früher repariert und gewartet wurde, soll in Zukunft das Wissen um Instandhaltung sowie nachhaltigen Gemeinschaffens vermittelt und gelebt werden. Der Entwurf steht ebenfalls für eine Diskussion um Erhalt und Verfall, den sich die Natur in den vergangenen 20 Jahren des Leerstands zunutze machte. Das heute vorzufindende kleine Biotop aus Bäumen, Gräser, Fledermäusen und seltenen Käfern soll als zentrales Element des Entwurf-Konzeptes an das stetige Verhandeln zwischen Natur und Kultur erinnern.Die zukünftige Nutzung des Gebäudes steht auf vier Standbeinen.

Bildung und Teilhabe:

Als inklusiver Ort sollen Räume für Umweltbildung und Selbstermächtigung im Sinne von „Repair“ entstehen. Im Raumkonzept wird eine offene Werkstatt für die Fahrradreparatur oder anderer DIY-Projekte sowie eine Bibliothek vorgesehen. Mit der zunehmenden digitalen Verfügbarkeit von Medien kommt den Bibliotheken als Teil kommunaler Kultur- und Bildungseinrichtung eine sich ändernde Bedeutung zum Ort des Austauschs und der Kommunikation zu. Der begrünte Innenraum und angrenzende Außenbereich sollen das direkte Erleben der Natur ermöglichen und nebenbei Vorgänge in der Natur zum Beispiel mit Konzepten wie dem „Talking Tree“ vermitteln.

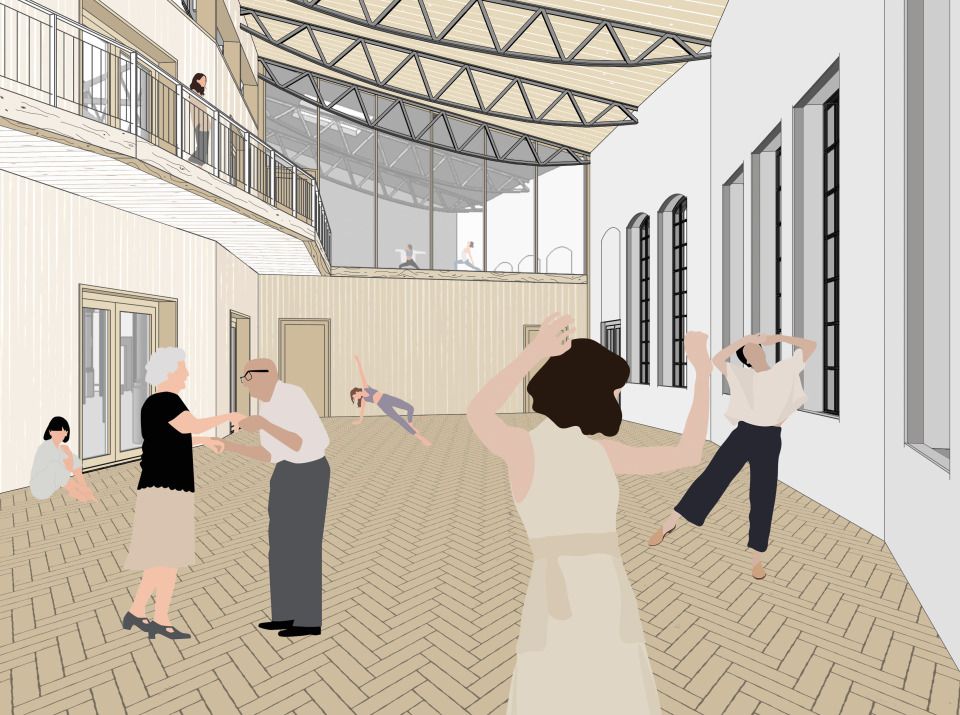

Freizeit und Sport:

Mit seiner räumlichen Dimension bietet der Rundlokschuppen den idealen Platz für Bewegung und Tanz. Große Säle, intime Räume der Entspannung und ein Fitnessangebot im Außenraum ist in den großzügig überspannten Räumlichkeiten möglich. Ein spezifisches Bewegungsangebot ergänzt sehr gut den Standort, der hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen sein wird.

Kunst und Kultur:

Mit der Umnutzung der Halle als Veranstaltungsraum soll ein breites Kunst- und Kulturangebot möglich werden. Es sollen sehr flexible Nutzungen von Theater, Ausstellungen, Konzerten oder auch Abibällen realisierbar sein. Vereine, Schulen und Freischaffende sollen das Gebäude nutzen können. Kunst soll auch vor Ort in kleinen Ateliers entstehen.

Begegnung:

Als Haltestelle auf der Überquerung der Bahnanlage ist der Rundlokschuppen vorrangig ein Ort der Begegnung. Im Innen- und Außenraum sollen attraktive Aufenthaltsbereiche, Räume für lokale Initiativen und ein Café dies ermöglichen.

Das Entwurfs-Konzept sieht in einer gemeinwohlorientierten öffentlichen Nachnutzung dieses Denkmals den besten Ansatz, die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Ziele zu erreichen. Das Gebäude soll in Zukunft einer Gesellschaft im Wandel als Lern-Kultur und Begegnungsort zur Verfügung stehen. Die Erschließung des Gebäudes mit einer Brücke für Rad- und Fuß Verkehr steht damit ganz im Sinne der Mobilitätswende. Auch soll der vielseitigen öffentlichen Nutzung ein barrierefreier Zugang zu sämtlichen Gebäudebereichen ermöglicht werden, damit eine Teilhabe aller Menschen möglich ist. Als bezirkliche Einrichtung wäre ein an der jeweiligen Bewohnerstruktur orientiertes Kulturangebot an diesem Standort sehr wünschenswert.

Entwurf

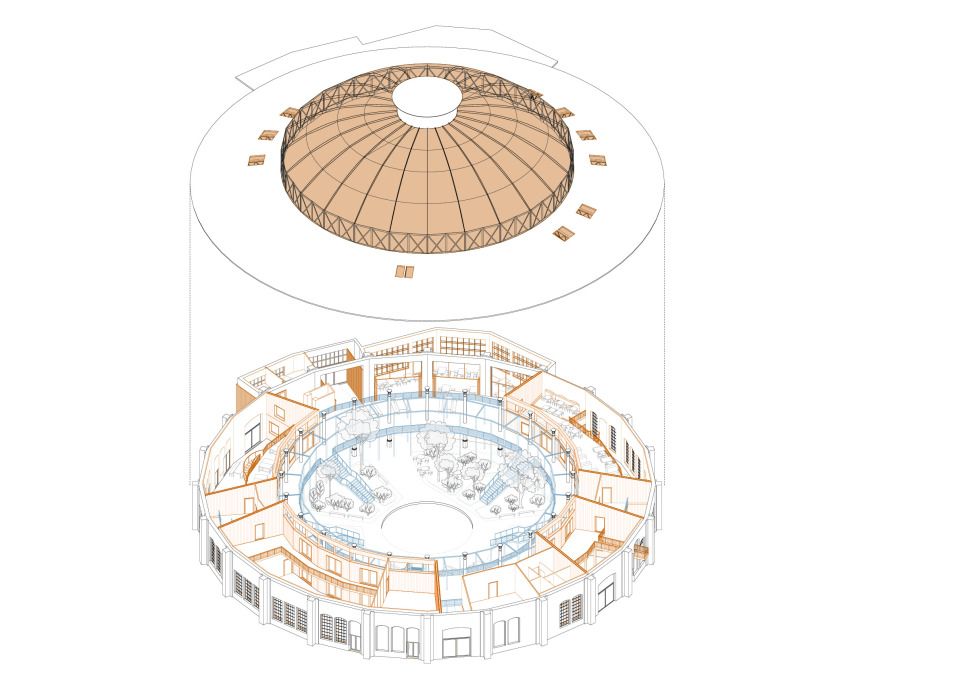

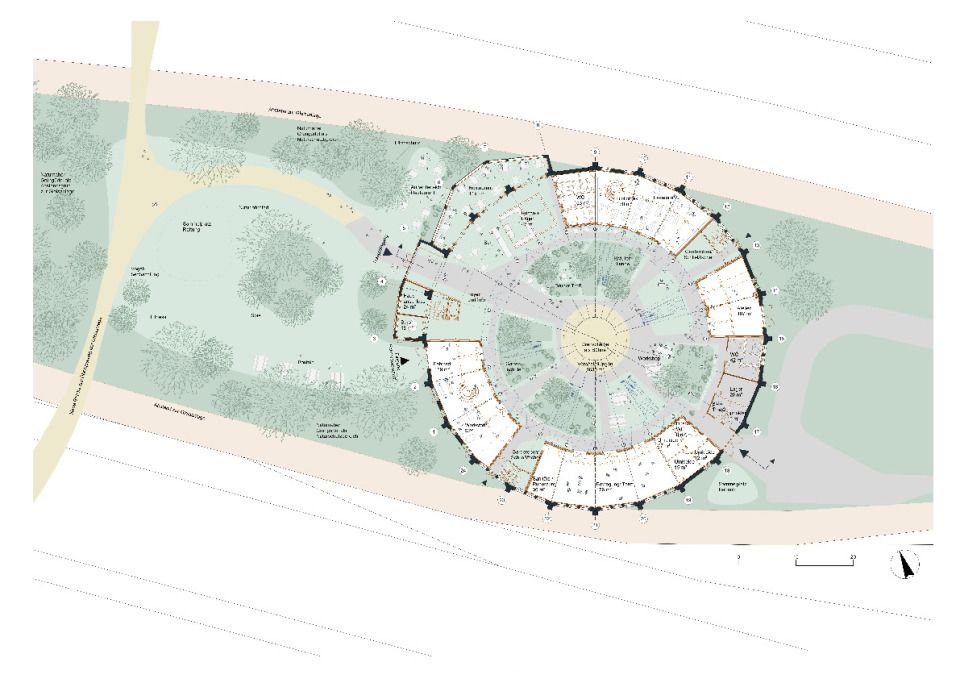

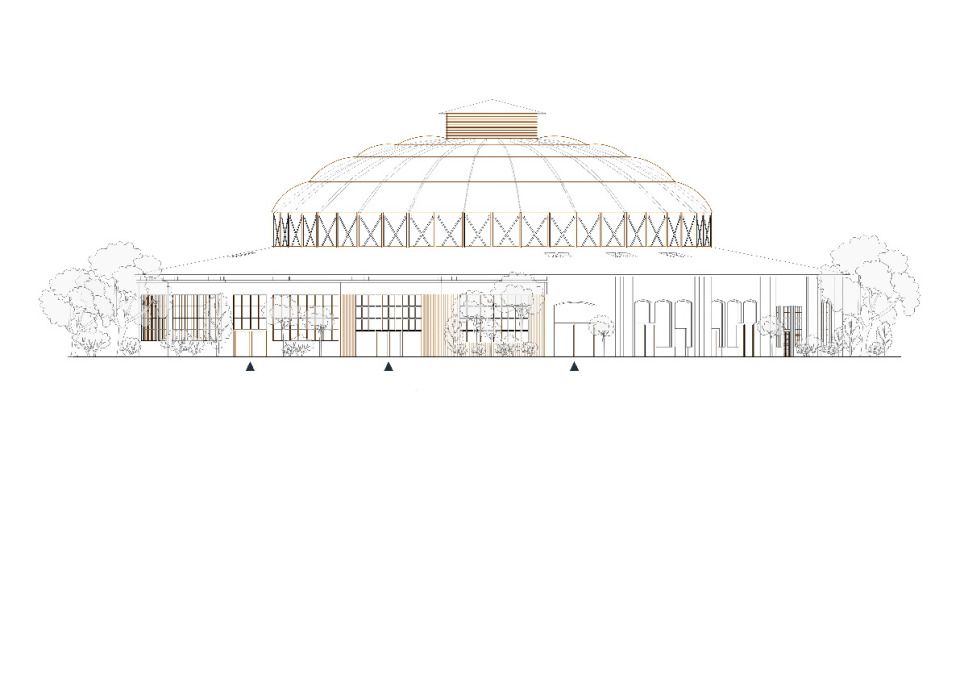

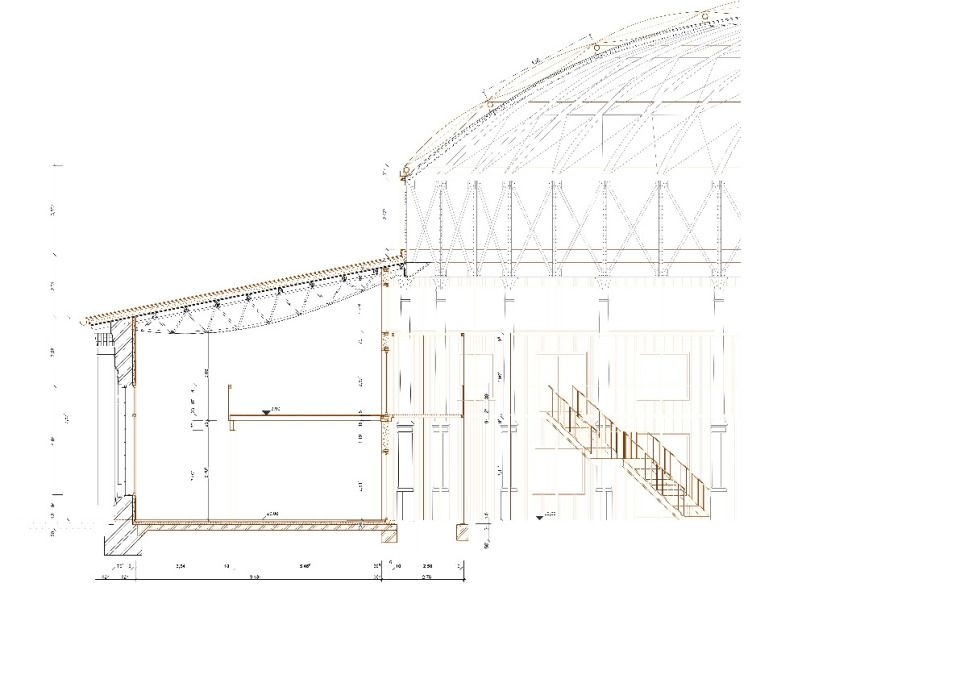

Der bestehenden Substanz des Rundlokschuppens sollen Ertüchtigungen zum Erhalt und behutsame Ergänzungen zur Aufwertung hinzugefügt werden. Die derzeitige Gestalt mit all seinen Überformungen im Vergleich zum bauzeitlichen Zustand bleibt weitestgehend unangetastet. Die Anbauten im nördlichen Teil des Rundlokschuppen werden als gewachsene Erweiterung des Gebäudes betrachtet, deren Raum-Potentiale in den Entwurf mit einfließen. Durch Schließen der Gebäudehülle und Einbauten zur Erzeugung differenzierter Raumbereiche, soll die Nachnutzung möglichst substanz- und ressourcenschonend erfolgen. Insgesamt soll ein zurückhaltendes Maß der neuen Nutzung entwickelt werden. Die Dimension des Gebäudes und seine historische Nutzung sollen nachvollziehbar bleiben und sich gleichzeitig einer neuen Nutzung nicht verwehren. Die architektonischen Eingriffe und Setzungen, sollen sich in ihrer Erscheinung klar vom Bestand abheben. Dies soll unter anderem durch eine konsequente Materialwahl und eine Einfachheit des Entwurfs sichtbar werden.

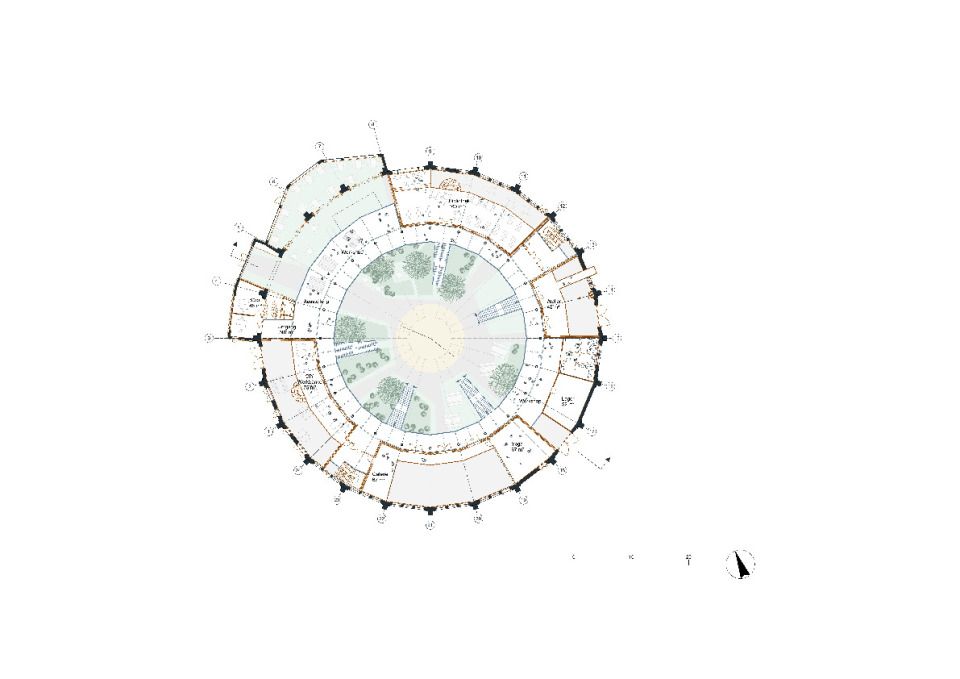

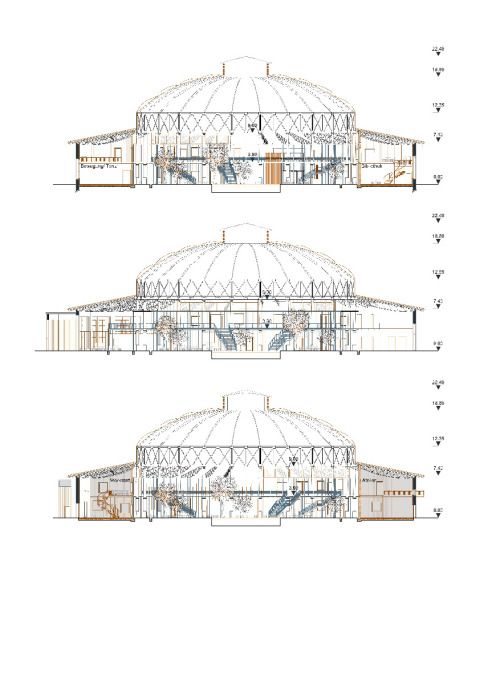

Ausgehend von den angedachten Nutzungen wurde ein Raumkonzept ermittelt, welches konkrete Bereiche definiert. Es entstehen vier in sich funktionierende Einheiten im Rund des Gebäudes. Die einzelnen Einheiten erhalten verschiedene Qualitäten, die die Bedingungen der verschiedenen Nutzungen bestmöglich erfüllen und flexibel auf Änderungen reagieren können. Diese in sich geschlossenen Raumbereiche bilden neben der funktionalen Einheit auch einen thermisch abgetrennten Bereich und können separat verwaltet werden. Jede Einheit bekommt eine zweite Ebene, die das vertikale Raumangebot im Außenring unter den historischen Fischbauchträgern ausnutzt. Die neuen Einbauten setzten sich als Holzkonstruktion bewusst mit sichtbaren, ingenieurmäßigen Verbindungen von der historischen Konstruktion ab.

Der besondere Raumeindruck, der inmitten des Säulenrings und unter der von der Schwedlerkuppel überspannten Halle entsteht, soll weiterhin erlebbar sein. Der Innenraum soll als grüne Oase die kommunikative Mitte bilden und bleibt in seiner vollen Dimensionierung erfahrbar. Ein leichtes Wetterdach aus transparenten ETFE-Luftkissen spannt sich über die Fachwerkkuppel. Den Holzeinbauten im Außenring wird eine Stahlstruktur zur Erschließung der oberen Ebene vorgesetzt. Die Stahlstruktur aus einer Vielzahl von Stützen-Duplikaten bildet gleichzeitig Wandelgang zwischen den historischen Gussstützen und Rankgerüst. An die Stahlstruktur anhängende Treppen formen ein Hineinwachsen der Randzonen mit den unterschiedlichen Nutzungen in den Innenraum. Die Positionierung der Treppen erinnert außerdem an die zur Drehscheibe ausgerichteten Wartungsgleise der historischen Nutzung. Einige der Treppen sind als entlang der Stahlkonstruktion verfahrbar geplant, sodass der Raum passend zur Veranstaltung angepasst werden kann. Zwischen den Treppen ließe sich eine mobile Tribüne errichten. Die verschiedenen Wegangebote sollen die Bewegung im Haus befördern sowie Wahlmöglichkeiten und zufällige Begegnungen auslösen. Die historische Drehscheibe erfährt als Drehbühne für Veranstaltungen eine Renaissance.

Die Anbauten der 1960er Jahre werden künftig als Eingangsbereich und Restaurant genutzt. Die neu hinzugefügte Holzstruktur der Einbauten findet sich auch als Verkleidung am Eingangsbereich wieder und wächst hinaus als teilweise Verkleidung des Anbaus. Schon von außen ist sichtbar, dass dort etwas Neues im Rundlokschuppen passiert. Insgesamt sollen mit einer größtmöglichen Transparenz vielfältige Sichtbeziehungen entstehen, die Anreize zum Mitgestalten schaffen. Durch die Bewegung im Gebäude vorbei an Bäumen und historischen Bauteilen soll Alt und Neu gleichermaßen erlebbar werden.

Rummelsburg soll eine neue Mitte erhalten. Genau dort, wo der Ortsteil räumlich durch die Bahnanlage getrennt scheint, soll durch die Wiederbelebung des Rundlokschuppens als Raum für Kultur, Freizeit und Bildung der Ortsteil zusammenwachsen.

Um ein nachhaltiges Nutzungskonzept zu erarbeiten, stehen wesentliche gesellschaftliche Herausforderungen und Fragestellungen im Zentrum eines Konzeptes zur neuen, öffentlichen Nutzung des Rundlokschuppens. Stadteilbezogene kulturelle Einrichtungen und soziale Treffs gewinnen in der aktuellen Stadtplanung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur an Bedeutung. Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser und Treffpunkte im Kiez sind enorm wichtig. Eine besondere Herausforderung stellt die begrenzt verfügbare, stadteigene Fläche für die Umsetzung solcher Projekte dar. Flächenpotentiale könnten in bis dato ungenutzten Bestandsgebäuden zu finden sein. Bislang ist der Rundlokschuppen Landmark für eine unzugängliche innerstädtische, riesige Fläche sowie das Aussitzen der Entscheidung zur Auf- oder Verwertung der Immobilie. Angesichts der aktuellen stadträumlichen und demografischen Entwicklungen gilt es den durch Industriearchitektur und Gewerbe geprägten Standort neu zu bewerten. Der Ort, dessen Nutzung durch die Bahn den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, soll in dem Entwurf einer breiten Öffentlichkeit als bezirksnahen Kunst- und Kultureinrichtung zugängig gemacht werden.

Mit seiner Geschichte als Wartungshalle für Lokomotiven ist das Gebäude heute ein Denkmal für die aufkommende Mobilität zur Zeit der Industrialisierung und für die Ingenieurleistungen der Zeit um die Jahrhundertwende. Aber es steht auch als Mahnmal für die damit verbundene Ausbeutung fossiler Energie und einem rücksichtslosen Umgang mit dem planetaren Ökosystem, den die Industrialisierung mit sich brachte. An einem Ort, an dem früher repariert und gewartet wurde, soll in Zukunft das Wissen um Instandhaltung sowie nachhaltigen Gemeinschaffens vermittelt und gelebt werden. Der Entwurf steht ebenfalls für eine Diskussion um Erhalt und Verfall, den sich die Natur in den vergangenen 20 Jahren des Leerstands zunutze machte. Das heute vorzufindende kleine Biotop aus Bäumen, Gräser, Fledermäusen und seltenen Käfern soll als zentrales Element des Entwurf-Konzeptes an das stetige Verhandeln zwischen Natur und Kultur erinnern.Die zukünftige Nutzung des Gebäudes steht auf vier Standbeinen.

Bildung und Teilhabe:

Als inklusiver Ort sollen Räume für Umweltbildung und Selbstermächtigung im Sinne von „Repair“ entstehen. Im Raumkonzept wird eine offene Werkstatt für die Fahrradreparatur oder anderer DIY-Projekte sowie eine Bibliothek vorgesehen. Mit der zunehmenden digitalen Verfügbarkeit von Medien kommt den Bibliotheken als Teil kommunaler Kultur- und Bildungseinrichtung eine sich ändernde Bedeutung zum Ort des Austauschs und der Kommunikation zu. Der begrünte Innenraum und angrenzende Außenbereich sollen das direkte Erleben der Natur ermöglichen und nebenbei Vorgänge in der Natur zum Beispiel mit Konzepten wie dem „Talking Tree“ vermitteln.

Freizeit und Sport:

Mit seiner räumlichen Dimension bietet der Rundlokschuppen den idealen Platz für Bewegung und Tanz. Große Säle, intime Räume der Entspannung und ein Fitnessangebot im Außenraum ist in den großzügig überspannten Räumlichkeiten möglich. Ein spezifisches Bewegungsangebot ergänzt sehr gut den Standort, der hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen sein wird.

Kunst und Kultur:

Mit der Umnutzung der Halle als Veranstaltungsraum soll ein breites Kunst- und Kulturangebot möglich werden. Es sollen sehr flexible Nutzungen von Theater, Ausstellungen, Konzerten oder auch Abibällen realisierbar sein. Vereine, Schulen und Freischaffende sollen das Gebäude nutzen können. Kunst soll auch vor Ort in kleinen Ateliers entstehen.

Begegnung:

Als Haltestelle auf der Überquerung der Bahnanlage ist der Rundlokschuppen vorrangig ein Ort der Begegnung. Im Innen- und Außenraum sollen attraktive Aufenthaltsbereiche, Räume für lokale Initiativen und ein Café dies ermöglichen.

Das Entwurfs-Konzept sieht in einer gemeinwohlorientierten öffentlichen Nachnutzung dieses Denkmals den besten Ansatz, die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Ziele zu erreichen. Das Gebäude soll in Zukunft einer Gesellschaft im Wandel als Lern-Kultur und Begegnungsort zur Verfügung stehen. Die Erschließung des Gebäudes mit einer Brücke für Rad- und Fuß Verkehr steht damit ganz im Sinne der Mobilitätswende. Auch soll der vielseitigen öffentlichen Nutzung ein barrierefreier Zugang zu sämtlichen Gebäudebereichen ermöglicht werden, damit eine Teilhabe aller Menschen möglich ist. Als bezirkliche Einrichtung wäre ein an der jeweiligen Bewohnerstruktur orientiertes Kulturangebot an diesem Standort sehr wünschenswert.

Entwurf

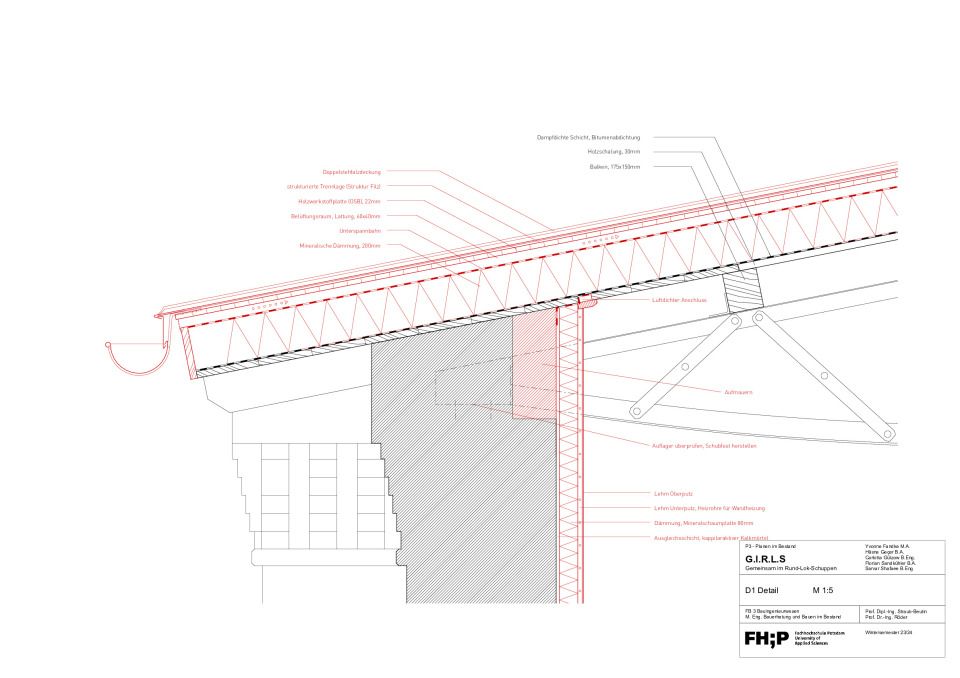

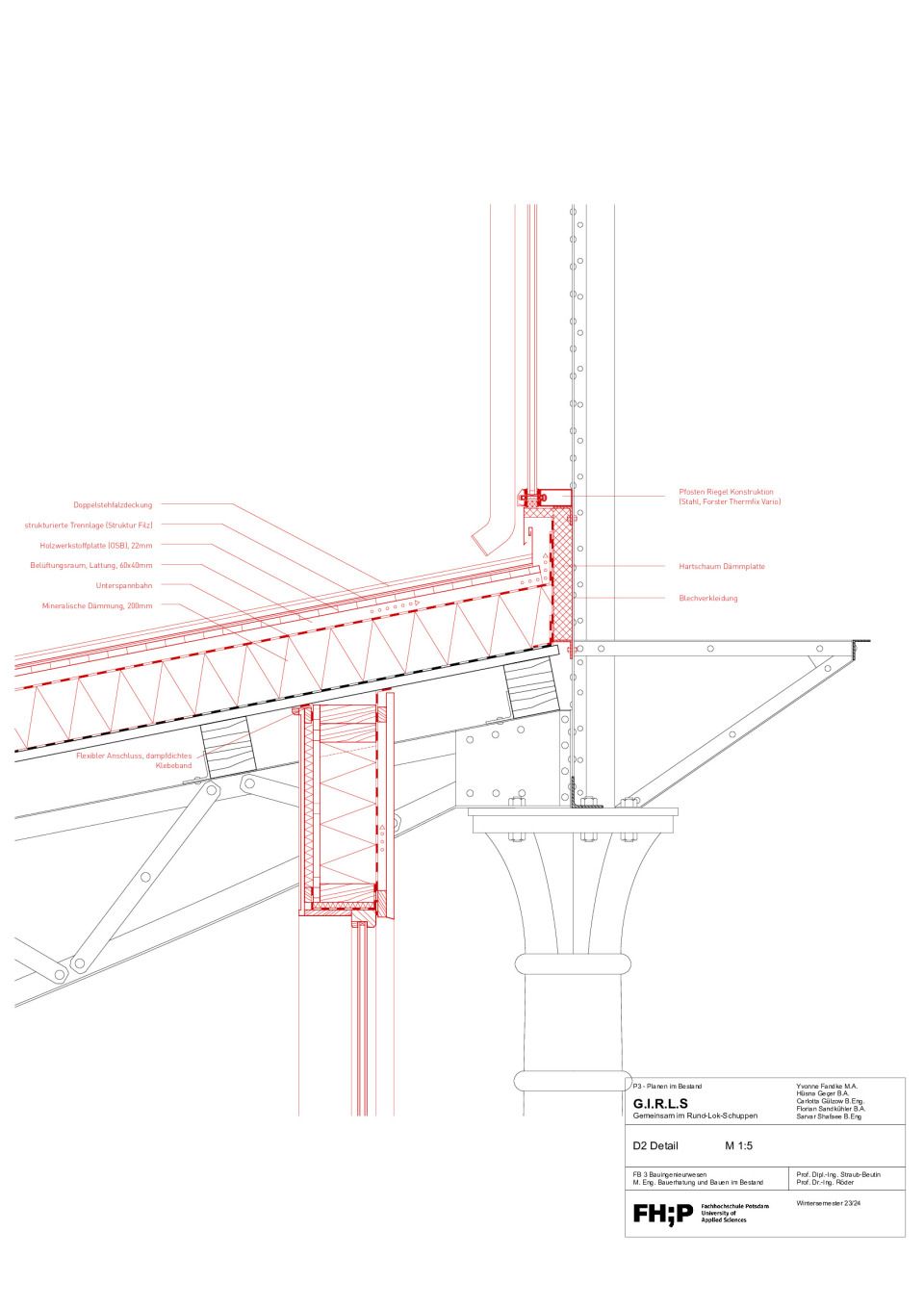

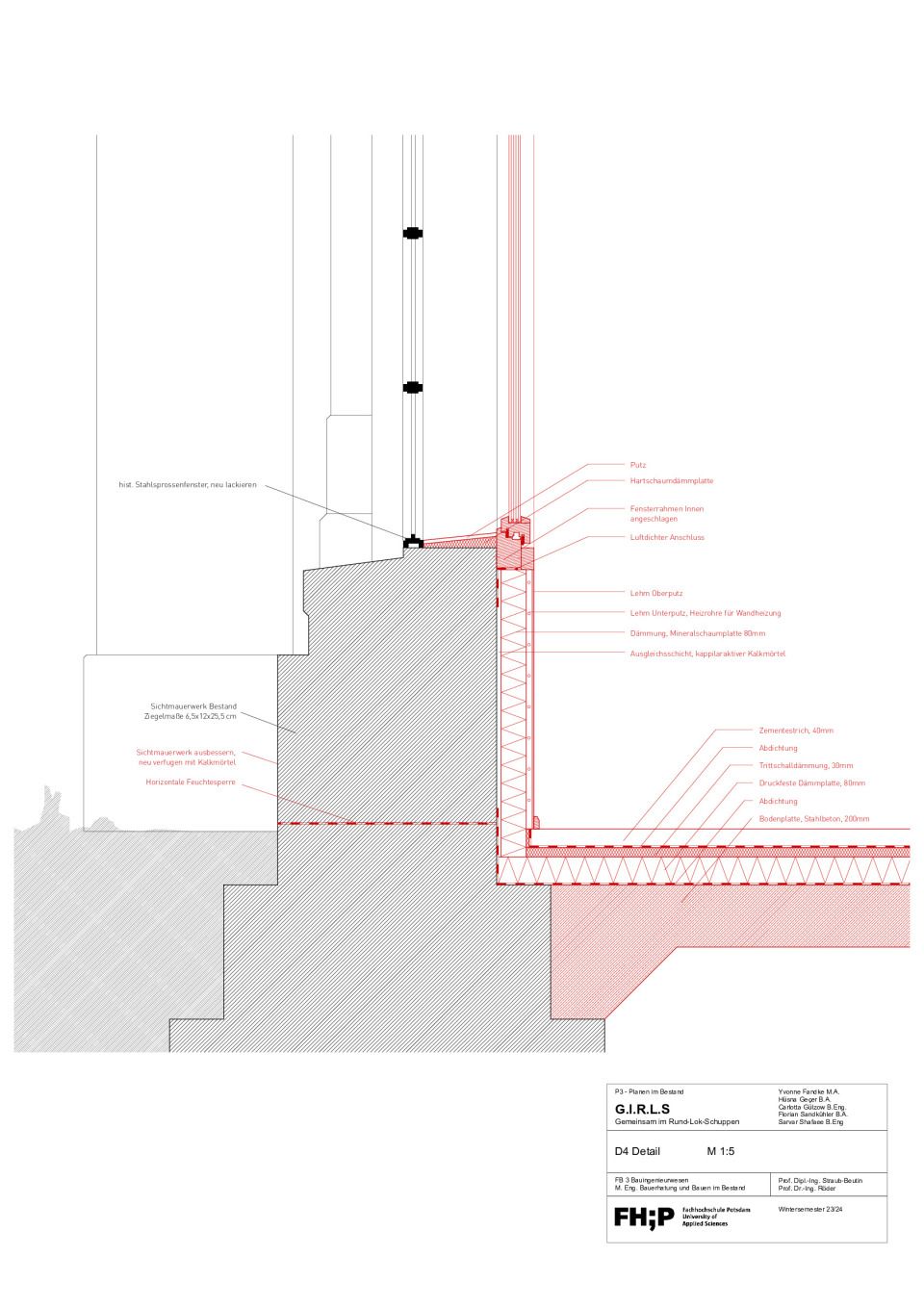

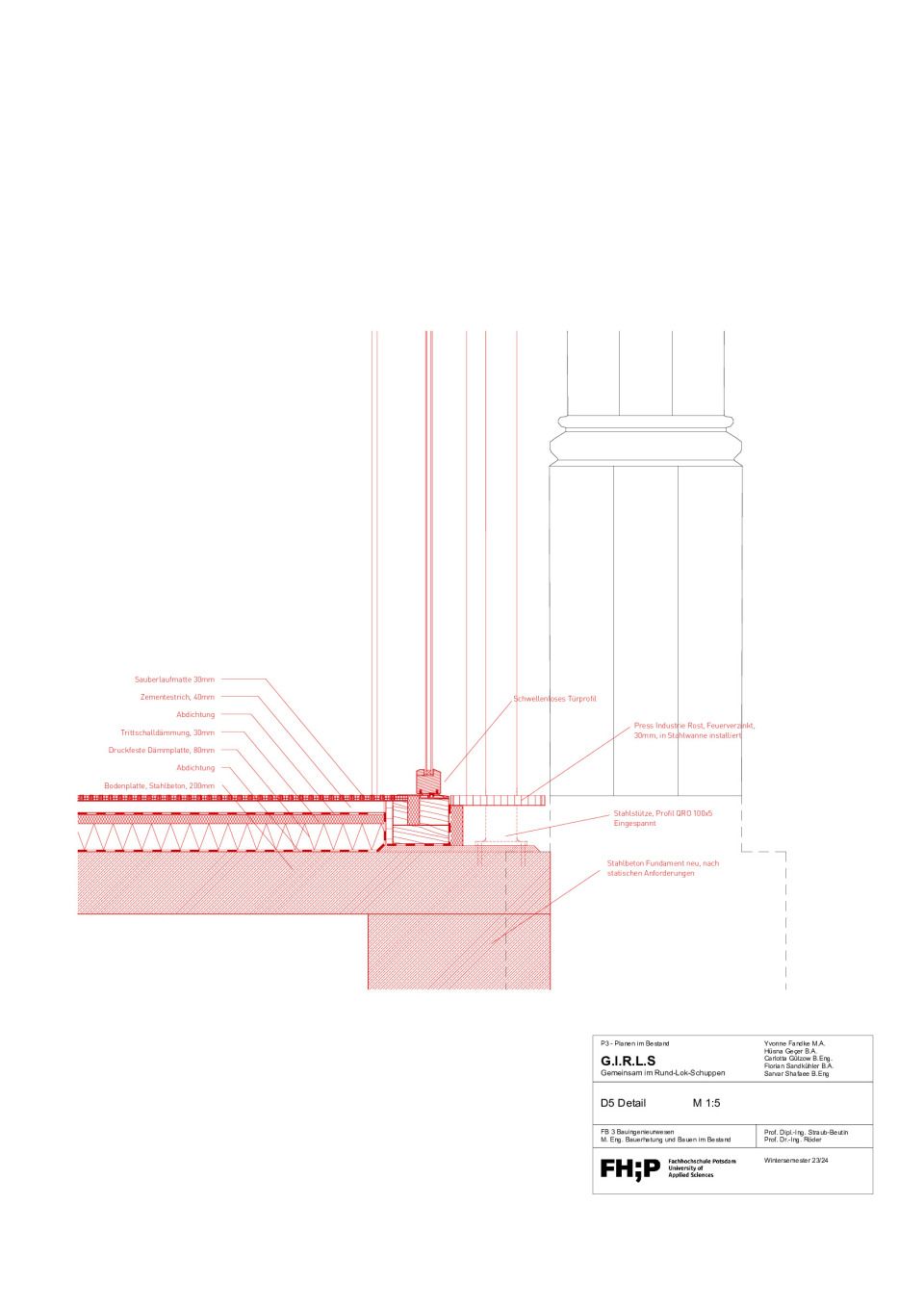

Der bestehenden Substanz des Rundlokschuppens sollen Ertüchtigungen zum Erhalt und behutsame Ergänzungen zur Aufwertung hinzugefügt werden. Die derzeitige Gestalt mit all seinen Überformungen im Vergleich zum bauzeitlichen Zustand bleibt weitestgehend unangetastet. Die Anbauten im nördlichen Teil des Rundlokschuppen werden als gewachsene Erweiterung des Gebäudes betrachtet, deren Raum-Potentiale in den Entwurf mit einfließen. Durch Schließen der Gebäudehülle und Einbauten zur Erzeugung differenzierter Raumbereiche, soll die Nachnutzung möglichst substanz- und ressourcenschonend erfolgen. Insgesamt soll ein zurückhaltendes Maß der neuen Nutzung entwickelt werden. Die Dimension des Gebäudes und seine historische Nutzung sollen nachvollziehbar bleiben und sich gleichzeitig einer neuen Nutzung nicht verwehren. Die architektonischen Eingriffe und Setzungen, sollen sich in ihrer Erscheinung klar vom Bestand abheben. Dies soll unter anderem durch eine konsequente Materialwahl und eine Einfachheit des Entwurfs sichtbar werden.

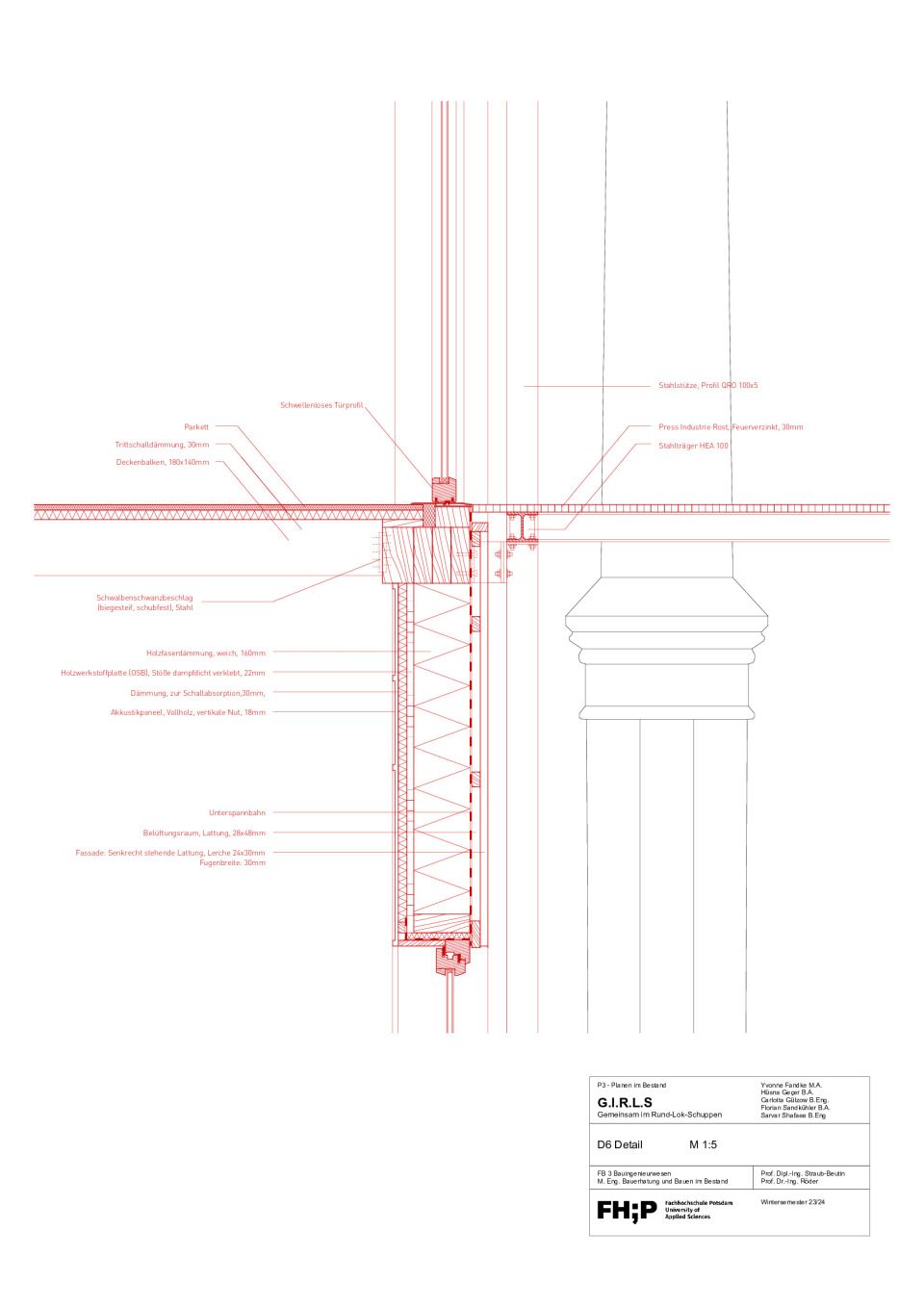

Ausgehend von den angedachten Nutzungen wurde ein Raumkonzept ermittelt, welches konkrete Bereiche definiert. Es entstehen vier in sich funktionierende Einheiten im Rund des Gebäudes. Die einzelnen Einheiten erhalten verschiedene Qualitäten, die die Bedingungen der verschiedenen Nutzungen bestmöglich erfüllen und flexibel auf Änderungen reagieren können. Diese in sich geschlossenen Raumbereiche bilden neben der funktionalen Einheit auch einen thermisch abgetrennten Bereich und können separat verwaltet werden. Jede Einheit bekommt eine zweite Ebene, die das vertikale Raumangebot im Außenring unter den historischen Fischbauchträgern ausnutzt. Die neuen Einbauten setzten sich als Holzkonstruktion bewusst mit sichtbaren, ingenieurmäßigen Verbindungen von der historischen Konstruktion ab.

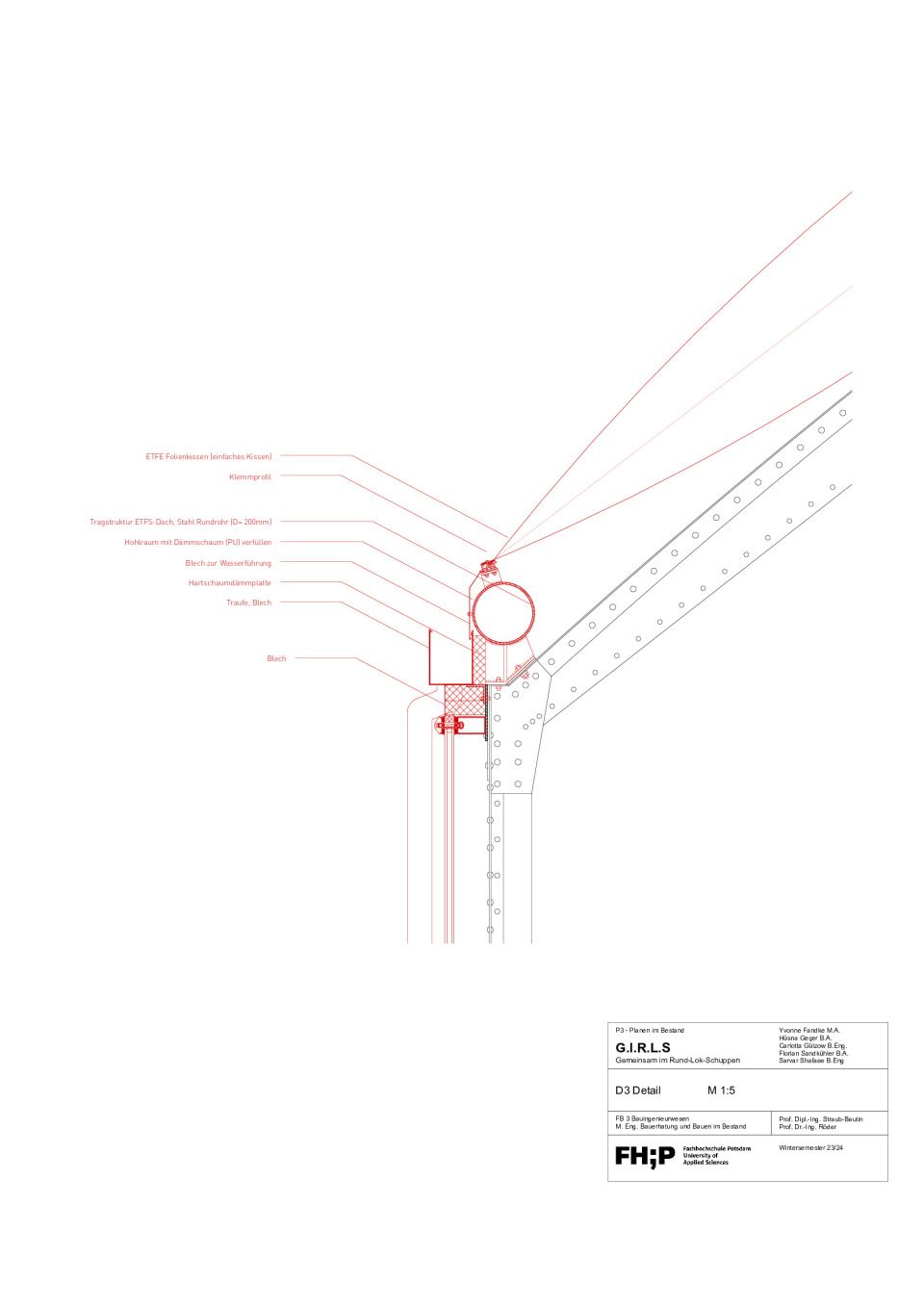

Der besondere Raumeindruck, der inmitten des Säulenrings und unter der von der Schwedlerkuppel überspannten Halle entsteht, soll weiterhin erlebbar sein. Der Innenraum soll als grüne Oase die kommunikative Mitte bilden und bleibt in seiner vollen Dimensionierung erfahrbar. Ein leichtes Wetterdach aus transparenten ETFE-Luftkissen spannt sich über die Fachwerkkuppel. Den Holzeinbauten im Außenring wird eine Stahlstruktur zur Erschließung der oberen Ebene vorgesetzt. Die Stahlstruktur aus einer Vielzahl von Stützen-Duplikaten bildet gleichzeitig Wandelgang zwischen den historischen Gussstützen und Rankgerüst. An die Stahlstruktur anhängende Treppen formen ein Hineinwachsen der Randzonen mit den unterschiedlichen Nutzungen in den Innenraum. Die Positionierung der Treppen erinnert außerdem an die zur Drehscheibe ausgerichteten Wartungsgleise der historischen Nutzung. Einige der Treppen sind als entlang der Stahlkonstruktion verfahrbar geplant, sodass der Raum passend zur Veranstaltung angepasst werden kann. Zwischen den Treppen ließe sich eine mobile Tribüne errichten. Die verschiedenen Wegangebote sollen die Bewegung im Haus befördern sowie Wahlmöglichkeiten und zufällige Begegnungen auslösen. Die historische Drehscheibe erfährt als Drehbühne für Veranstaltungen eine Renaissance.

Die Anbauten der 1960er Jahre werden künftig als Eingangsbereich und Restaurant genutzt. Die neu hinzugefügte Holzstruktur der Einbauten findet sich auch als Verkleidung am Eingangsbereich wieder und wächst hinaus als teilweise Verkleidung des Anbaus. Schon von außen ist sichtbar, dass dort etwas Neues im Rundlokschuppen passiert. Insgesamt sollen mit einer größtmöglichen Transparenz vielfältige Sichtbeziehungen entstehen, die Anreize zum Mitgestalten schaffen. Durch die Bewegung im Gebäude vorbei an Bäumen und historischen Bauteilen soll Alt und Neu gleichermaßen erlebbar werden.