Mit dem Anstieg der globalen Fluchtbewegungen in den vergangenen Jahren traten die Orte für die Unterbringungen und Versorgung der geflüchteten Menschen stärker in das öffentliche Bewusstsein. Unterkünfte werden meist in kurzer Zeit aus standardisierten, vorgefertigten Elementen errichtet. Sie sind sozusagen gebaute Zeugnisse eines universellen Hilfsgedankens. Doch die Umsetzung humanitären Schutzes führt in der Praxis zu erheblich vielen Ambivalenzen und Problemen. Der universelle Hilfsgedanke kann dadurch schnell umschlagen, weil die Unterkünfte nicht den spezifischen Bedürfnissen der Geflüchteten angepasst sind. Oftmals verstärken sich diese Konflikte, je länger die als temporäre Provisorien konzipierten Anlagen existieren. Auf der Suche nach einem geeigneten Weg wird dieser zum Thema.

STÄDTEBAU

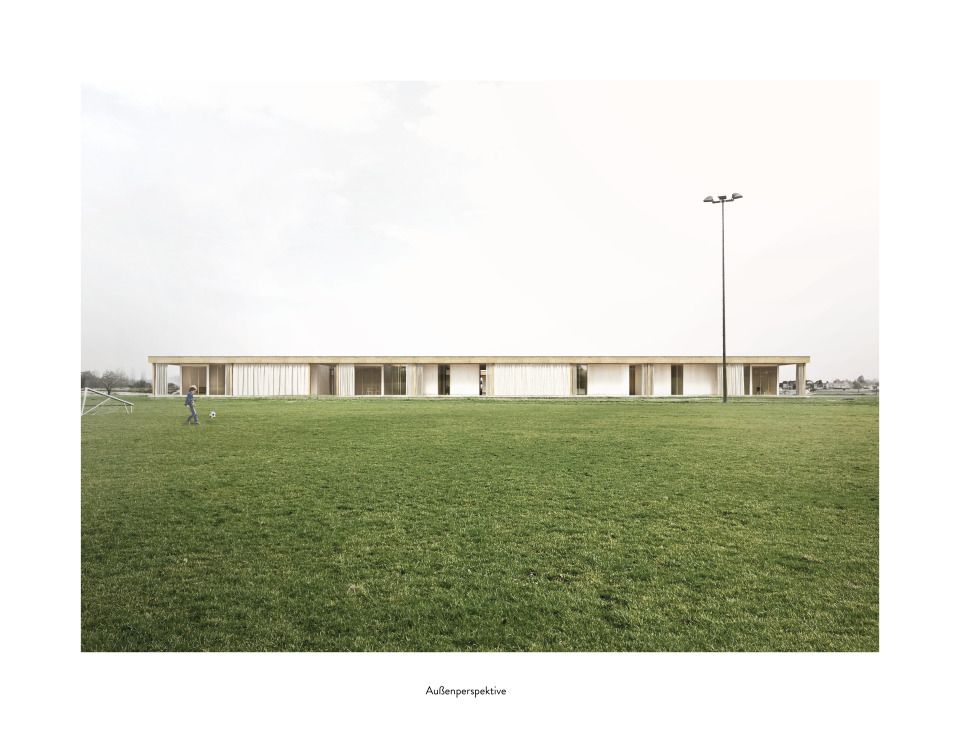

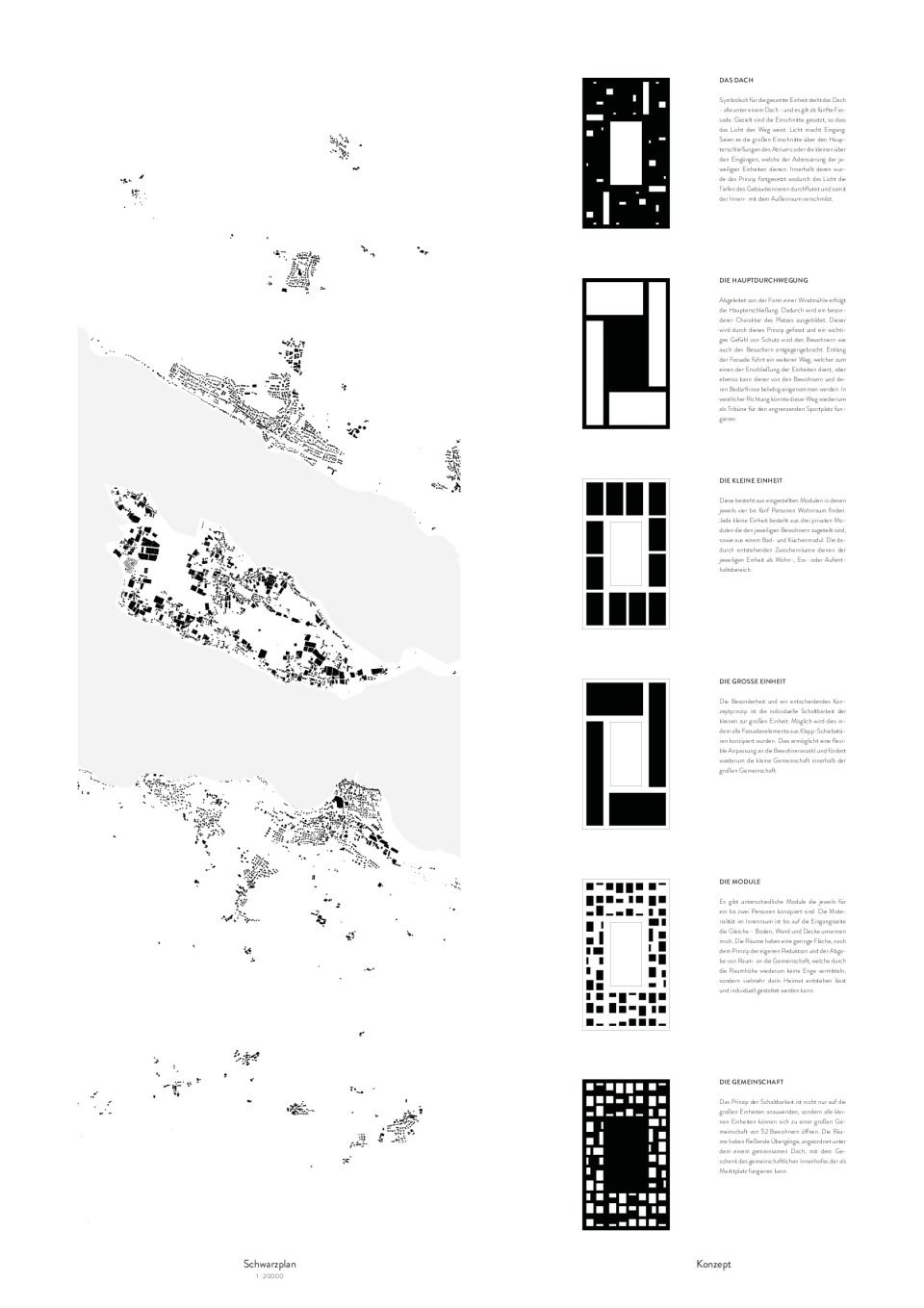

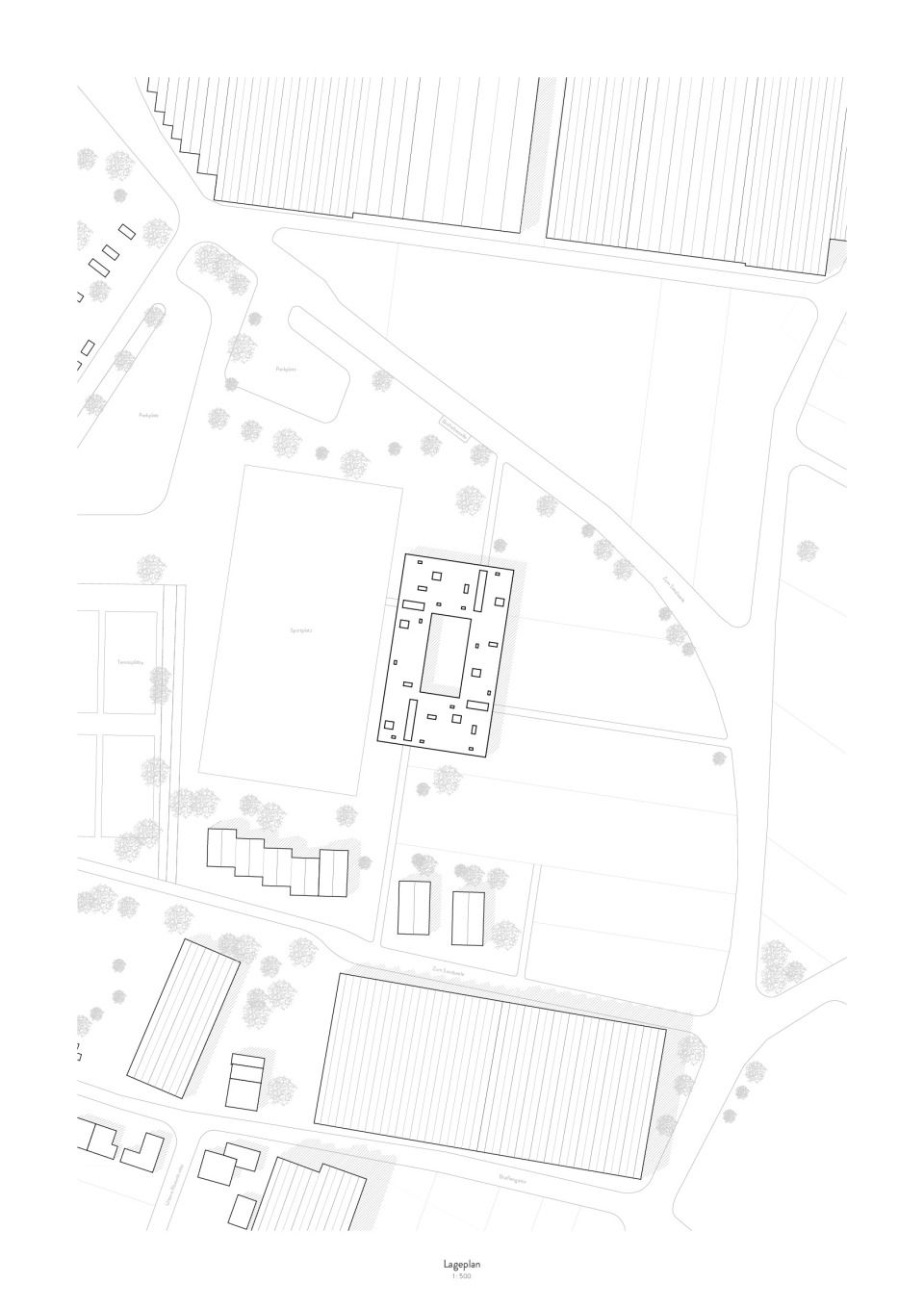

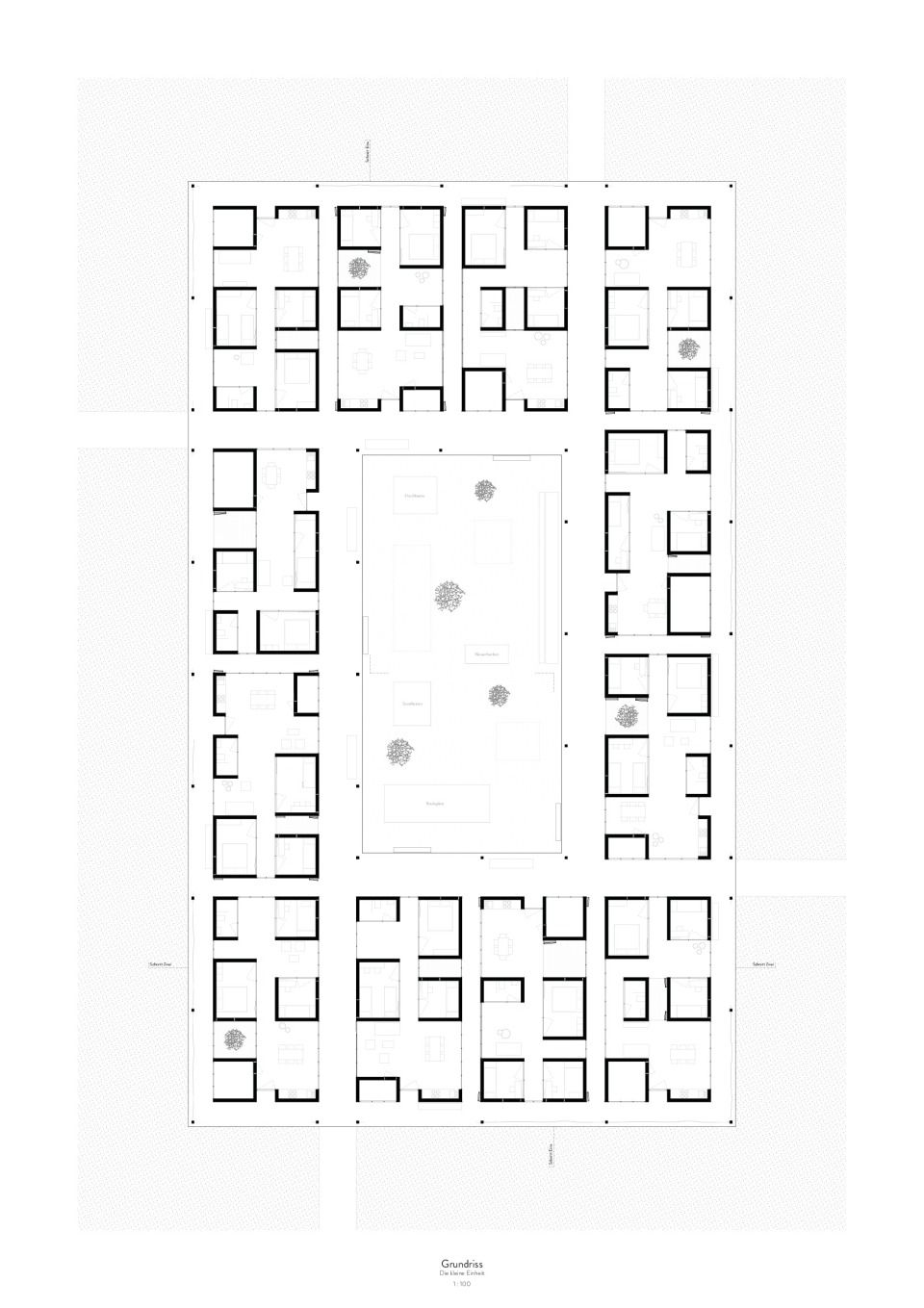

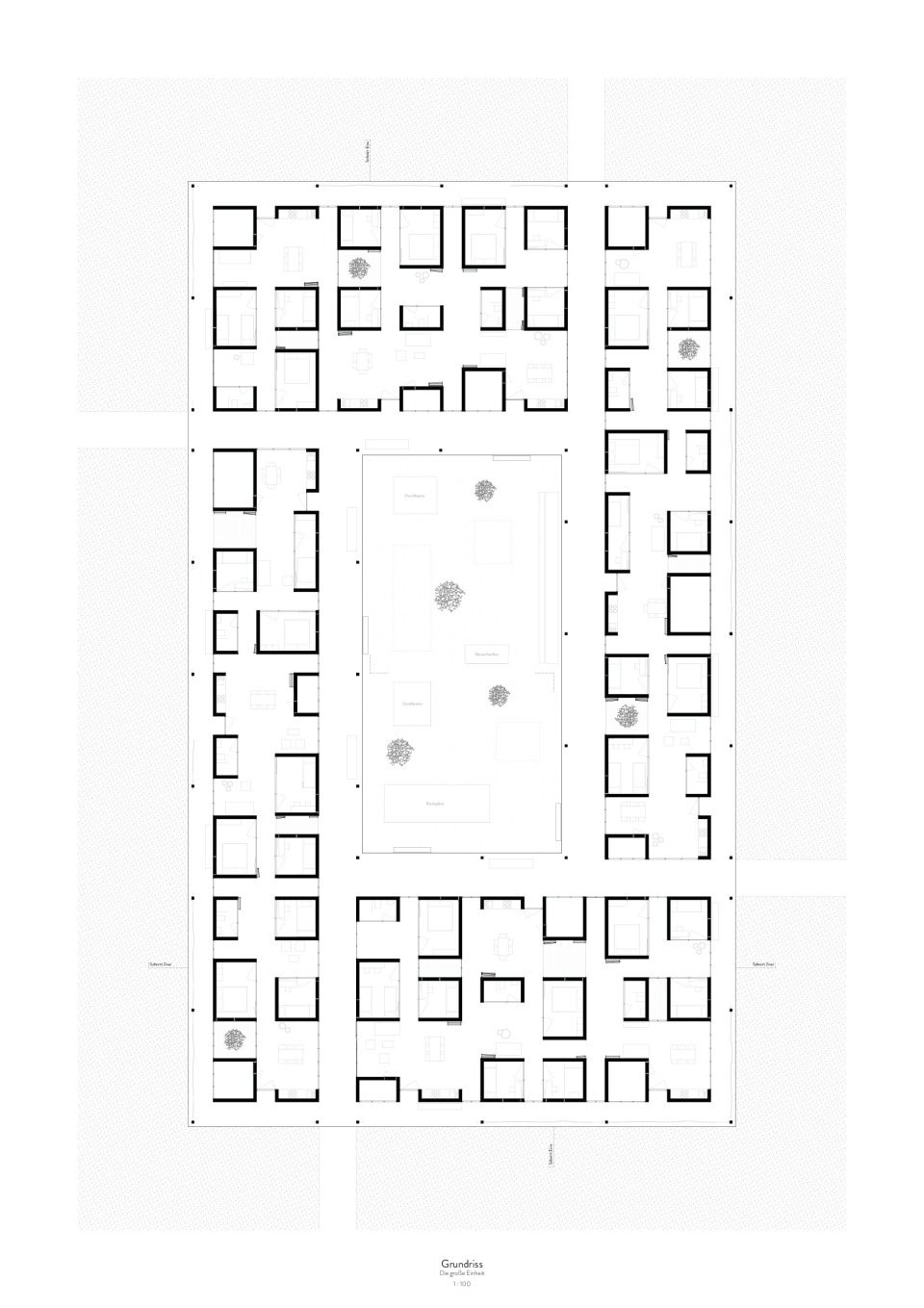

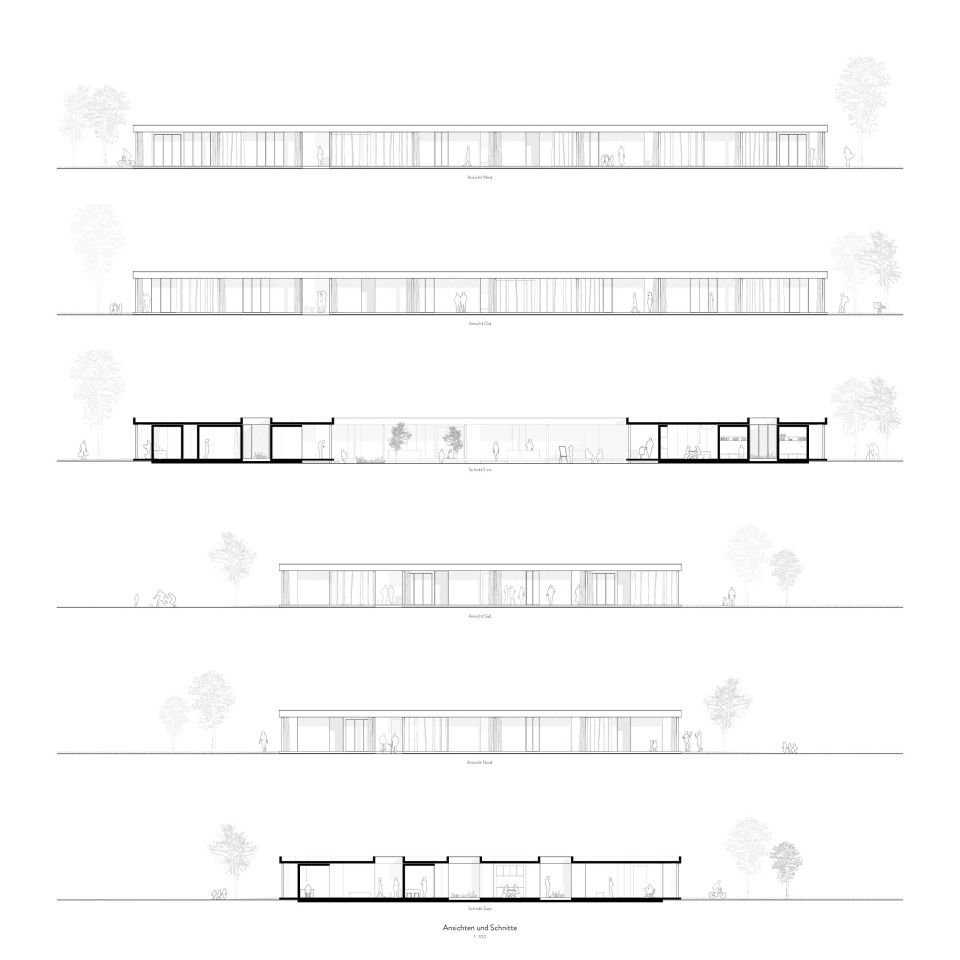

Die Basis des Entwurfes bildet das Konzept des Miteinanders und der Zusammenkunft. Von den vorhandenen Strukturen der Insel Reichenau inspiriert, folgt eine Transformation des Ordnungsprinzips. Großformatige Bauten, die Gewächshäuser, sind sehr prägnant. So präsentiert sich der Entwurf als großes Rechteck, eingeschossig organisiert, in den Kontext integriert. Es soll ein Knotenpunkt mit positiven ökonomischen, sozialen und kulturellen Impulsen für die Umgebung entstehen. Es werden private und öffentliche Räume in einer lichten und durchlässigen Struktur ausgebildet deren Mitte das Fenster zum Himmel ist. Ziel des Entwurfes ist es, ein zurückhaltendes Gebäude entstehen zu lassen, welches sich durch seine Formensprache neutral in die Umgebung einfügt.

ENTWURF

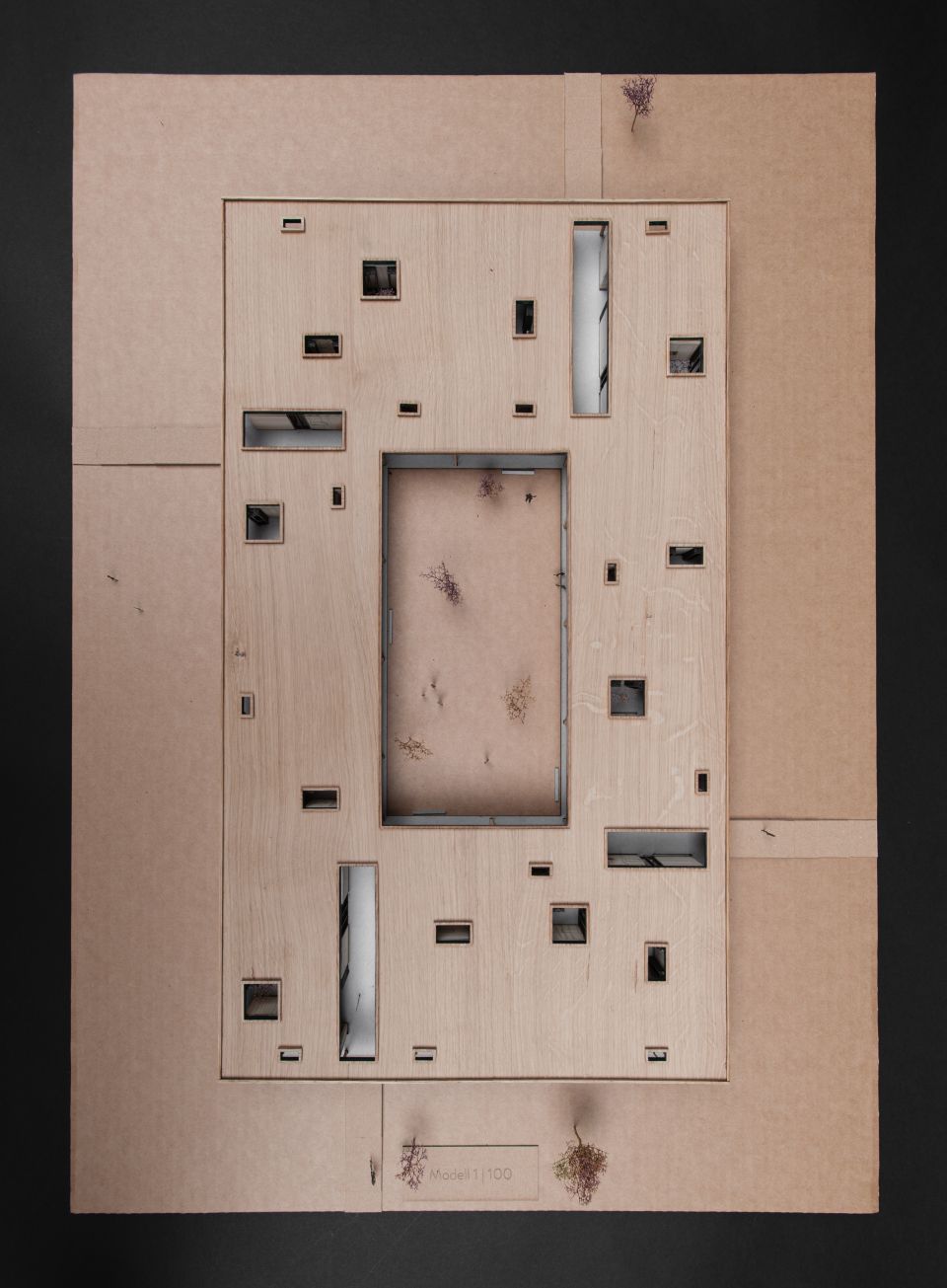

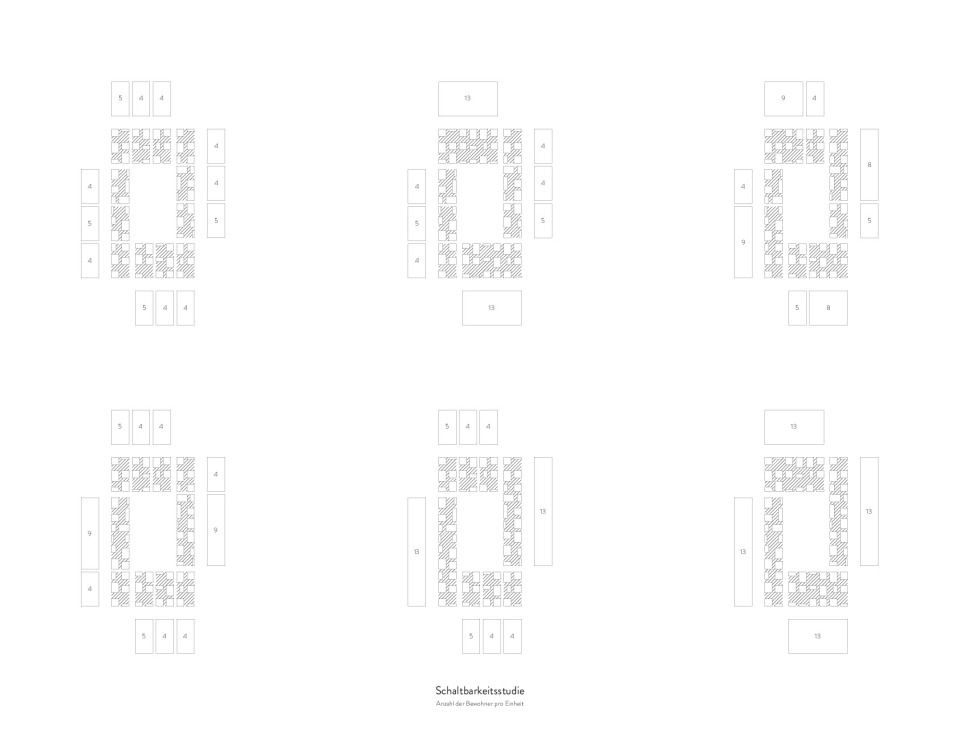

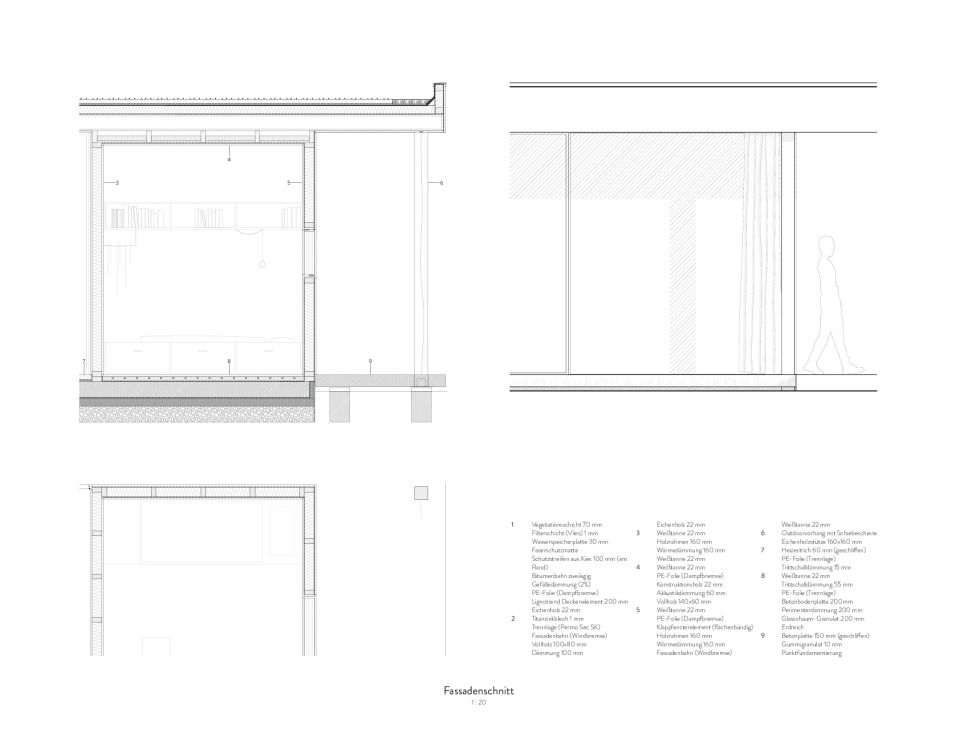

Die Struktur des durchlaufenden Daches fungiert als zusammenbindendes Element und stärkt die große Einheit. Der Entwurf ist in mehreren Schichten konzipiert. So fungiert die erste Schicht als halböffentlicher Raum, die einen Bezug zur Umgebung herstellt. Durch des Element des Vorhangs entsteht sowohl Offenheit als auch Intimität und ein sich immer wieder veränderndes äußeres Erscheinungsbild. Darauf folgend sind die privaten Einheiten angeordnet, deren Ordnungsprinzip zwar vorgegeben ist, aber durch Klapp-Schiebetüren unterschiedlich zueinander geschalten werden können. Die Einheiten können dadurch flexibel aufeinander reagieren und kulturelle Unterschiede werden berücksichtigt. Folgend entsteht ein offener umlaufender überdachter Außenbereich, welcher zum einen als Hauptdurchwegung dient, seine Breite es aber auch zulässt, dass dort kleinere Marktstände angeordnet werden können. Zentrales Thema des Entwurfs bildet auch das Licht. So ist nicht nur ein großes Atrium in der Mitte entstanden, sondern jeder kleinen Einheit wurde ebenfalls ein Lichthof zugeordnet. Dadurch entsteht wiederum eine poröse Grenze zwischen Innen- und Außenraum. Die Hauptdurchwegung wurde ins Licht gesetzt und führt somit wie selbstverständlich an den Ort der Begegnung und des Treffpunktes. Die Mitte dient nicht nur der Gemeinschaft und der Zusammenkunft, sondern vielmehr könnte diese zur Integrität beitragen.

STÄDTEBAU

Die Basis des Entwurfes bildet das Konzept des Miteinanders und der Zusammenkunft. Von den vorhandenen Strukturen der Insel Reichenau inspiriert, folgt eine Transformation des Ordnungsprinzips. Großformatige Bauten, die Gewächshäuser, sind sehr prägnant. So präsentiert sich der Entwurf als großes Rechteck, eingeschossig organisiert, in den Kontext integriert. Es soll ein Knotenpunkt mit positiven ökonomischen, sozialen und kulturellen Impulsen für die Umgebung entstehen. Es werden private und öffentliche Räume in einer lichten und durchlässigen Struktur ausgebildet deren Mitte das Fenster zum Himmel ist. Ziel des Entwurfes ist es, ein zurückhaltendes Gebäude entstehen zu lassen, welches sich durch seine Formensprache neutral in die Umgebung einfügt.

ENTWURF

Die Struktur des durchlaufenden Daches fungiert als zusammenbindendes Element und stärkt die große Einheit. Der Entwurf ist in mehreren Schichten konzipiert. So fungiert die erste Schicht als halböffentlicher Raum, die einen Bezug zur Umgebung herstellt. Durch des Element des Vorhangs entsteht sowohl Offenheit als auch Intimität und ein sich immer wieder veränderndes äußeres Erscheinungsbild. Darauf folgend sind die privaten Einheiten angeordnet, deren Ordnungsprinzip zwar vorgegeben ist, aber durch Klapp-Schiebetüren unterschiedlich zueinander geschalten werden können. Die Einheiten können dadurch flexibel aufeinander reagieren und kulturelle Unterschiede werden berücksichtigt. Folgend entsteht ein offener umlaufender überdachter Außenbereich, welcher zum einen als Hauptdurchwegung dient, seine Breite es aber auch zulässt, dass dort kleinere Marktstände angeordnet werden können. Zentrales Thema des Entwurfs bildet auch das Licht. So ist nicht nur ein großes Atrium in der Mitte entstanden, sondern jeder kleinen Einheit wurde ebenfalls ein Lichthof zugeordnet. Dadurch entsteht wiederum eine poröse Grenze zwischen Innen- und Außenraum. Die Hauptdurchwegung wurde ins Licht gesetzt und führt somit wie selbstverständlich an den Ort der Begegnung und des Treffpunktes. Die Mitte dient nicht nur der Gemeinschaft und der Zusammenkunft, sondern vielmehr könnte diese zur Integrität beitragen.