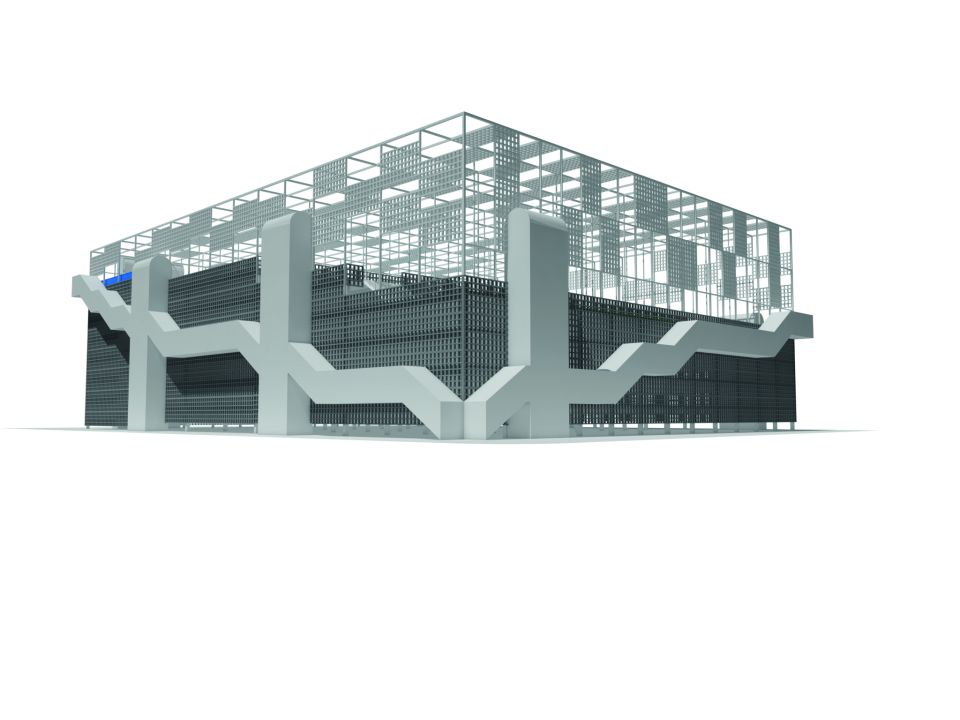

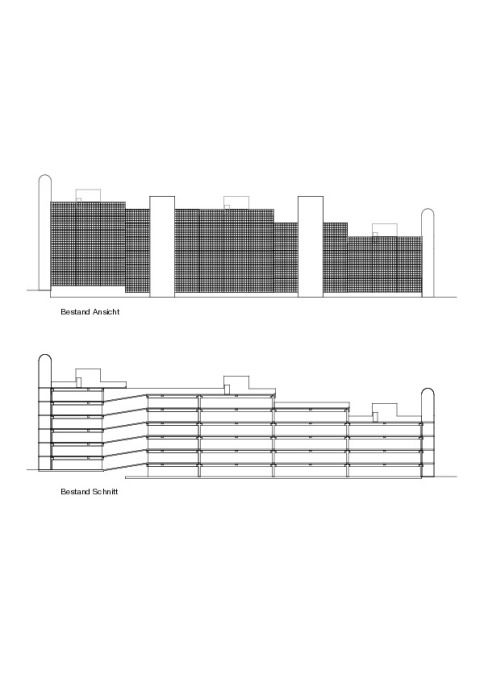

Wie schafft man Freiräume für Freizeit und Erholung in einem dicht bebauten Quartier? Was kann gemacht werden mit einem hinterlassenen Parkhaus, das sich in einem Stadtteil befindet, welcher momentan eine große Entwicklung durchlebt? In München-Rammersdorf stellt sich diese Frage schon seit einigen Jahren. "1985 errichtete Siemens neben seinem neuen Designzentrum ein Parkhaus, das bis 1988 gebaut werden sollte. Beide Gebäude zur St. Martin-Straße wurden vom Architekten Hans Maurer entworfen. Hauptziel war es, das Parkhaus so zu gestalten, dass die Baumasse optisch unterteilt und nicht unorganisiert wirkt. Zu diesem Zweck wurde das Gebäude in der St. Martin-Straße und in der Balanstraße zur Kreuzung hin abgetreppt, die Südseite abgeböscht und begrünt. Das Bauwerk wurde in einem halben Jahr gebaut. Eine konsequente Fertigteilkonstruktion aus Stahlbeton mit Gebäudehöhen, Säulen, Balken, Treppenhäusern und Aufzugstürmen, abgewinkelten Stützwänden und gitterförmigen Fassadenelementen trug dazu bei, dass die wirtschaftlichen und parkplanerischen Anforderungen erfüllt wurden.

Die aktuelle Situation des Objekts spiegelt seine ursprüngliche Verwendung nicht wieder. Da die 4 oberen Stockwerke aufgrund geringer Fahrzeugmenge nicht genutzt werden, sind sie durch Graffiti und Vandalismus zerstört. Die Etagen die noch in Benutzung sind, wirken vernachlässigt und abweisend. Das Stadtgebiet von München-Ramersdorf wurde durch die Ansiedlung neuer Geschäfts- und Bildungszentren in der Nachbarschaft des Werksviertels und seiner Umgebung im letzten Jahrzehnt, als hoch attraktives Wohngebiet für ein breites, gesellschaftliches Spektrum neu belebt. Für Möglichkeiten der Erholung und des kulturellen Erlebens wurde jedoch noch nicht ausreichend gesorgt.

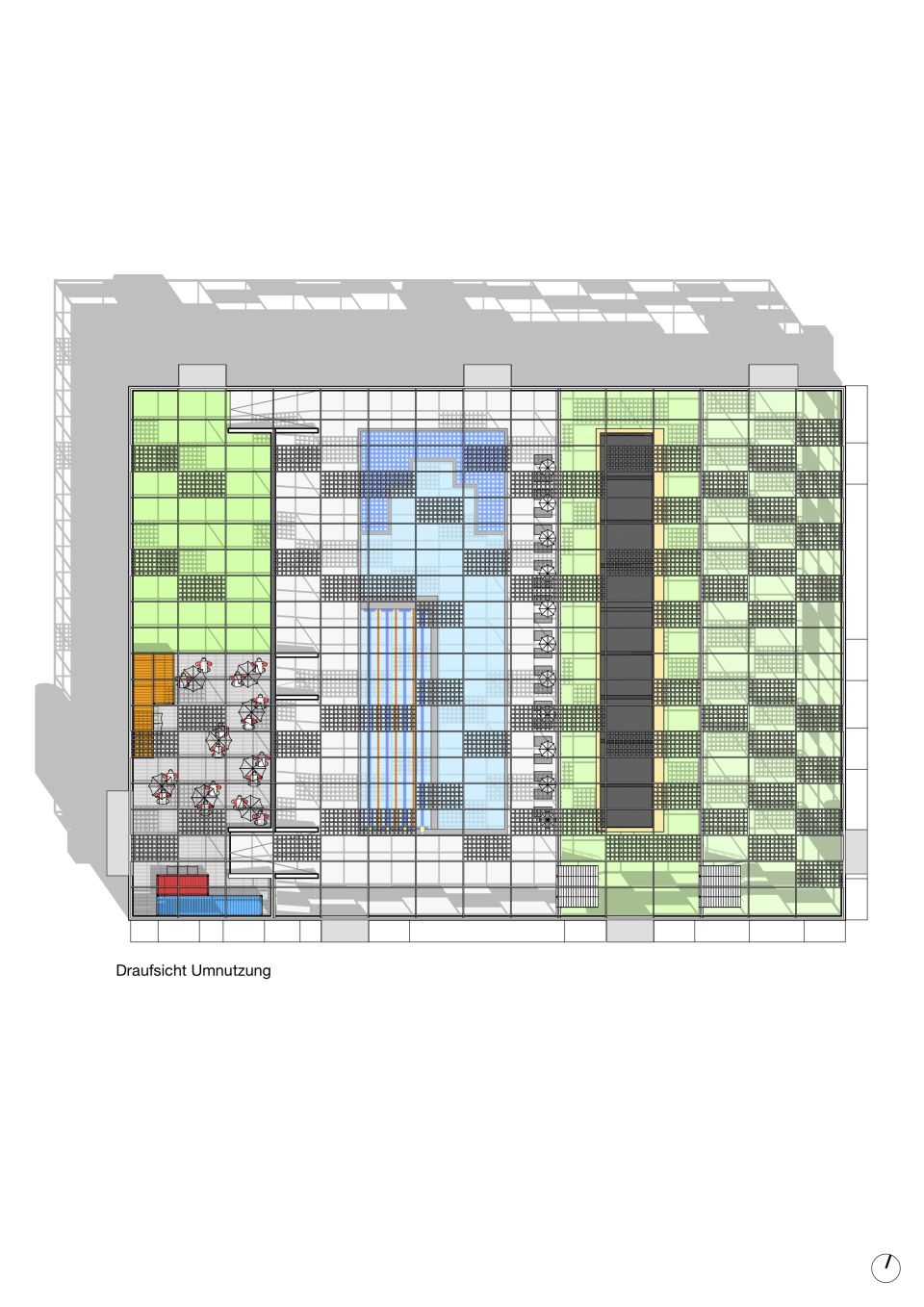

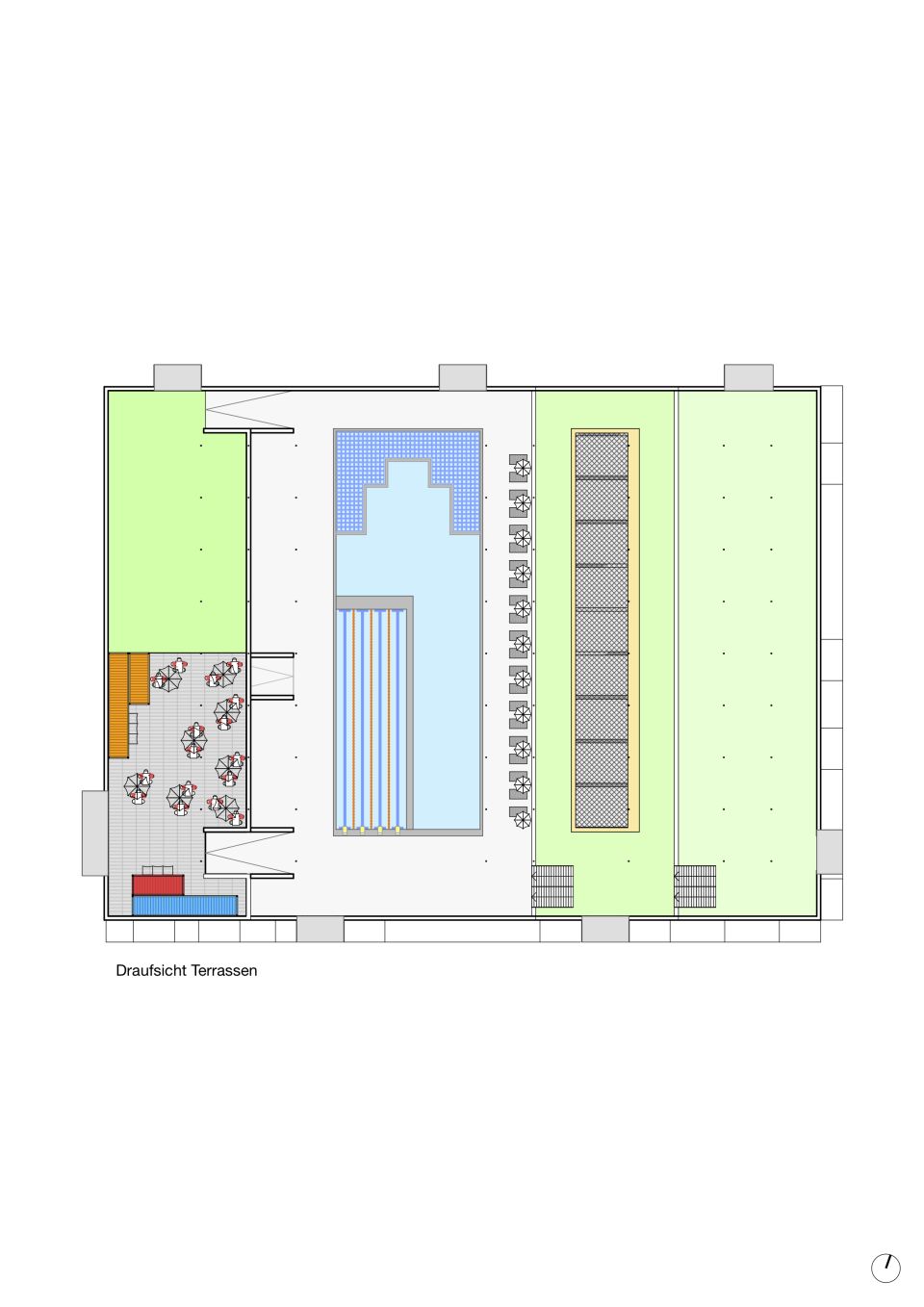

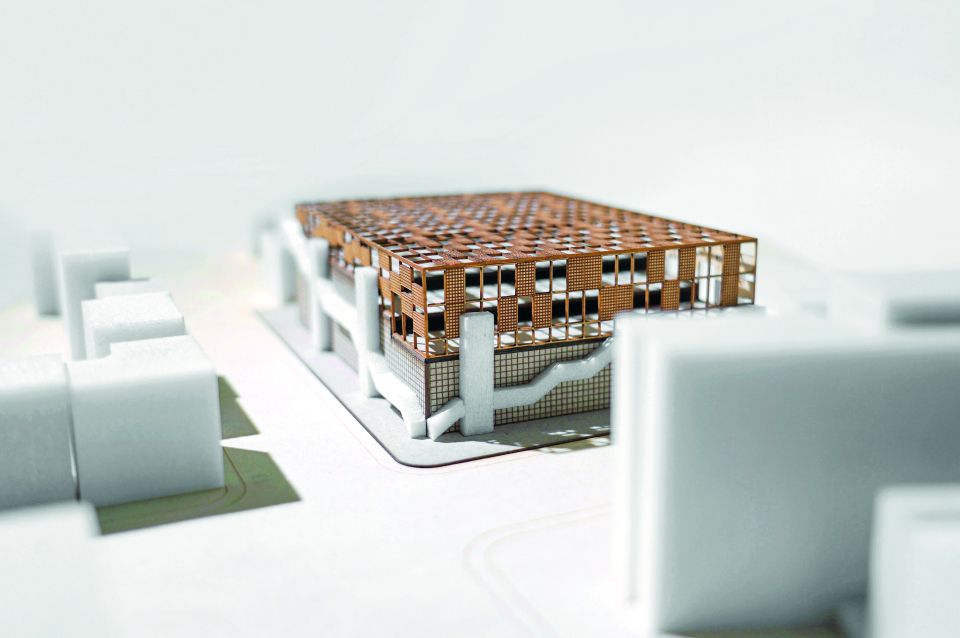

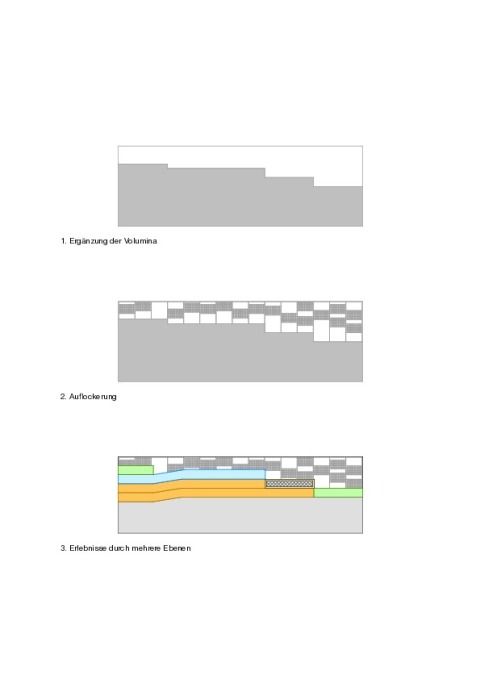

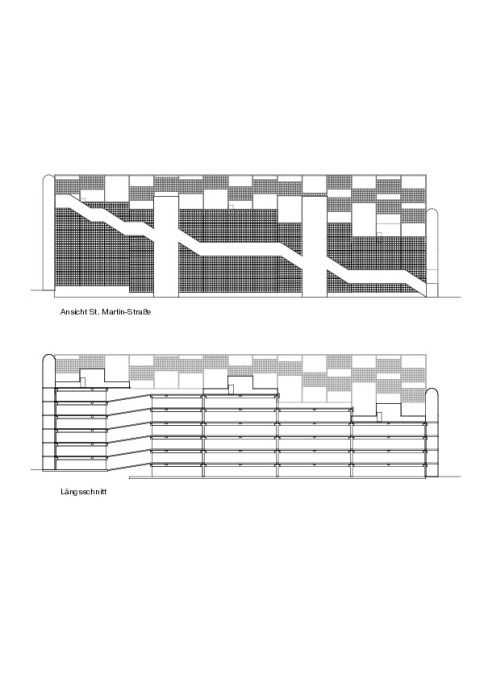

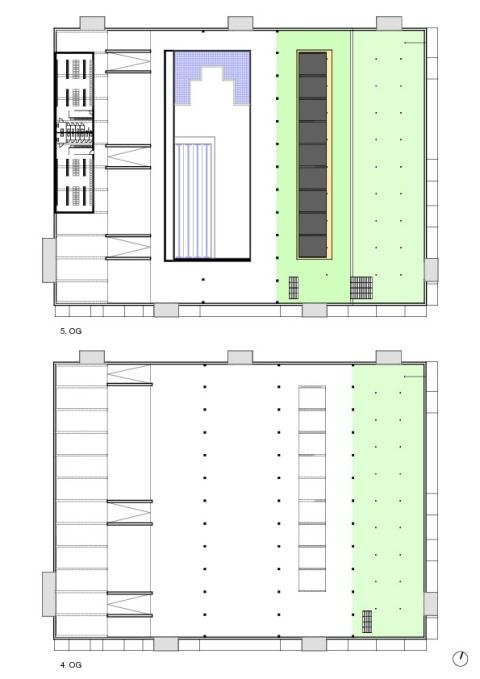

Die Intervention konzentriert sich auf zwei Probleme: Was ist mit der gegebenen Gebäudestruktur bei halber Nutzung zu tun? Wie schafft man kulturelle (Erholungs-)räume, besonders in einer Stadt mit starken Freiflächenmangel? Unser Konzept beginnt mit der Ergänzung des Volumens anhand der Kontur und der Form der Längsansicht durch umgekehrte Positionierung auf dem Parkhausdeck. Auf diese Weise wird ein Aktionsrahmen definiert, der die Entwicklung des Bestands aufzeigt. Diese neue Struktur schafft einen Kontrast von leicht und schwer und demonstriert eine klare Unterscheidung zu der ursprünglichen Bausubstanz. Durch ein neues, leichteres Material wird das Erscheinungsbild der gitterartigen Fassade neu interpretiert. Dünne Stützen im Innenraum sorgen des weiteren für eine Einteilung und eine Auflockerung des neu gewonnenen Raumvolumens.

Die aktuelle Situation des Objekts spiegelt seine ursprüngliche Verwendung nicht wieder. Da die 4 oberen Stockwerke aufgrund geringer Fahrzeugmenge nicht genutzt werden, sind sie durch Graffiti und Vandalismus zerstört. Die Etagen die noch in Benutzung sind, wirken vernachlässigt und abweisend. Das Stadtgebiet von München-Ramersdorf wurde durch die Ansiedlung neuer Geschäfts- und Bildungszentren in der Nachbarschaft des Werksviertels und seiner Umgebung im letzten Jahrzehnt, als hoch attraktives Wohngebiet für ein breites, gesellschaftliches Spektrum neu belebt. Für Möglichkeiten der Erholung und des kulturellen Erlebens wurde jedoch noch nicht ausreichend gesorgt.

Die Intervention konzentriert sich auf zwei Probleme: Was ist mit der gegebenen Gebäudestruktur bei halber Nutzung zu tun? Wie schafft man kulturelle (Erholungs-)räume, besonders in einer Stadt mit starken Freiflächenmangel? Unser Konzept beginnt mit der Ergänzung des Volumens anhand der Kontur und der Form der Längsansicht durch umgekehrte Positionierung auf dem Parkhausdeck. Auf diese Weise wird ein Aktionsrahmen definiert, der die Entwicklung des Bestands aufzeigt. Diese neue Struktur schafft einen Kontrast von leicht und schwer und demonstriert eine klare Unterscheidung zu der ursprünglichen Bausubstanz. Durch ein neues, leichteres Material wird das Erscheinungsbild der gitterartigen Fassade neu interpretiert. Dünne Stützen im Innenraum sorgen des weiteren für eine Einteilung und eine Auflockerung des neu gewonnenen Raumvolumens.