Unser Projekt widmet sich den drei nachfolgenden Kernfragen:

1. Wie können emissionsarme und kreislaufgerechte Lösungen bei der Planung implementiert werden und gleichzeitig den ästhetischen und funktionalen Mehrwert eines Gebäudes bereichern?

2. Mit welchen Raumtypologien kann man Gemeinschaft und Nachbarschaft räumlich fördern?

3. Wie können Herausforderungen einer Mischnutzung in einen Mehrwert für den Menschen umgewandelt werden?

DAS HARMONISCHE TRIO

ALS KREISLAUFGERECHTE LÖSUNG EINES MISCHFUNKTIONALEN GEBÄUDEKOMPLEXES

Auf Grundlage dieser drei von uns bestimmten Kernfragen zu den ästhetischen, technischen und soziologischen Ebenen der Raumgestaltung haben wir im 3. und 4. Semester im Rahmen eines Jahresprojektes den Entwurf „Das Harmonische Trio“ gestaltet. Die Aufgabenstellung „WohnWerkPlus“ gab vor, ein Gebäude zu entwerfen, welches die drei Nutzungen Wohnen, Arbeiten und eine individuell frei wählbare Pluskomponente vereint. Zur Bearbeitung des Entwurfs wurden die Studierenden in 3 Gruppen à 30 Personen verteilt.

Im 3. Semester wurde ein interner Wettbewerb zur Auswahl eines Grundstücks zur Bearbeitung der Aufgabe initiiert. In Kleingruppen wurden selbstständig gewählte Grundstücke analysiert und schließlich als Standortanalyse vorgestellt. Die Studierenden stimmten über das Grundstück ab und wählten unseres aus. Im Anschluss an diese Entscheidung entwickelten wir im Verlauf des 3. Semesters erste Konzepte und entsprechende Varianten. Hierbei stand stets die Besonderheit der Mischnutzung im Vordergrund. Im 4. Semester wurde der Entwurf interdisziplinär mit anderen Kursen verknüpft. In enger Rücksprache mit den Kursen Baukonstruktion, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik und Energieoptimiertes-Bauen bildeten Zwischenpräsentationen mit den jeweiligen Lehrenden Etappen während des Entwurfsprozesses. Das Ineinandergeifen der verschiedenen Fachbereiche führte zu einem intensiven Abwägen der Entwurfsentscheidungen. Oberste Priorität war es für uns, nichts im Hinblick auf die räumliche Qualität des Entwurfes einbüßen zu müssen.

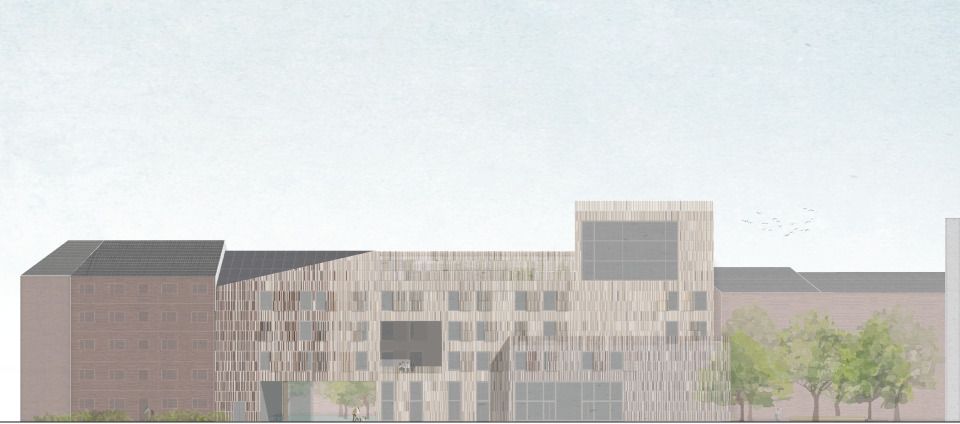

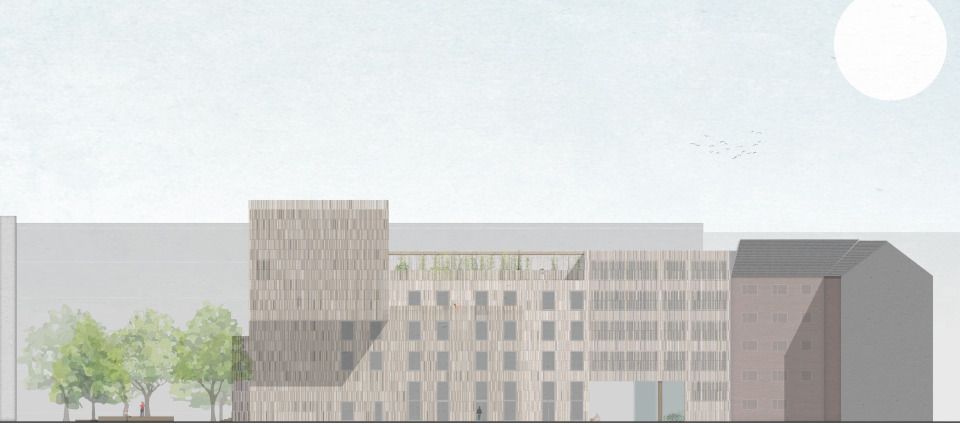

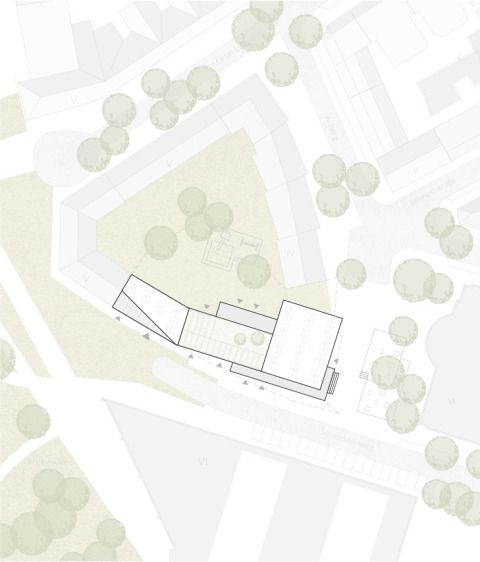

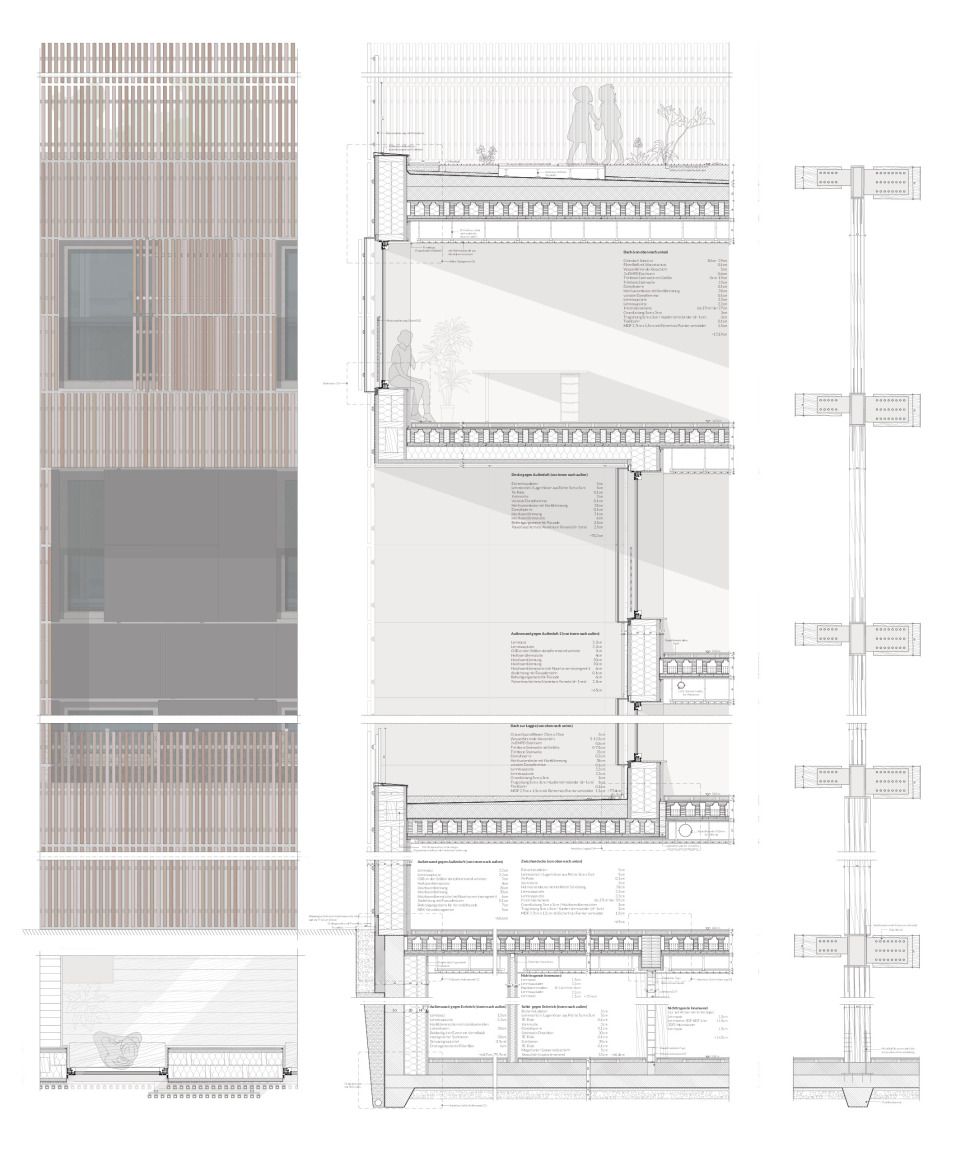

So war der Grundstein für den Entwurf „Das Harmonische Trio“ gelegt. Wie der Name bereits erahnen lässt, haben wir uns bei der Pluskomponente für das verbindende Element „Musik“ entschieden. Die Komplexität der Kubatur resultiert aus der Vielfalt der städtebaulichen Raumkanten. Es wird an der Brandwand der u-förmigen Wohnzeile angeschlossen. Ein herausgeschnittener Durchgang an der Südfassade kreiert eine Öffnung zur angrenzenden Michelwiese. Durch die auskragende Form an der Ostseite des Entwurfes wird auf die maßgebenden Höhenkanten des Verlagsgebäudes „Gruner und Jahr“ und des östlich gelegenen Hotels reagiert. Diese Mischfunktionalität der Umgebung überträgt sich auf die Gestaltung des Entwurfs. Infolge des durchmischten Zusammenkommens auf der Michelwiese entwickelt sich ein Spiel aus Musik und Natur. In der Neugestaltung des verkehrsberuhigten Bereiches spiegelt sich diese Symbiose wider. Zwischen Flora und Fauna wird hier auf einer Bühne musiziert. Ein Knotenpunkt für verschiedenste Beschäftigte und Altersgruppen wird geschaffen. Dieses Konzept findet sich in der Vielfältigkeit der Räumlichkeiten wieder. Wohnen, Arbeiten und Musizieren werden als „Harmonisches Trio“ vereint. Um der nötigen Flexibilität durch die Bandbreite an Nutzungen gerecht zu werden, wurde eine entsprechende Vorhangfassade gewählt. Es entstand ein Fassadenkleid aus „Keramikbaguettes“, welche in Farbe, Länge und Abstand variieren, um die darunterliegende Vielfalt in den Außenraum zu tragen. Die Farbwahl ergibt sich aus Holzfarbtönen und dem dunkelrotbraunen Backstein der Nachbarbebauung. Verschiebbare Fassadenelemente sorgen für nötige Verschattung und ein individuell geprägtes Fassadenspiel.

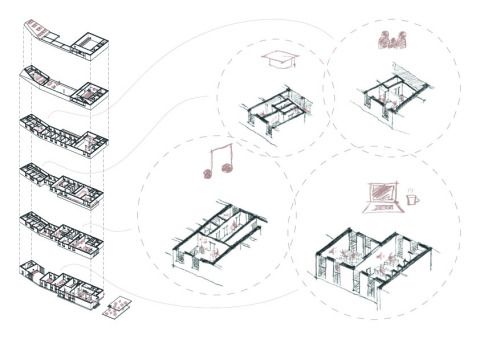

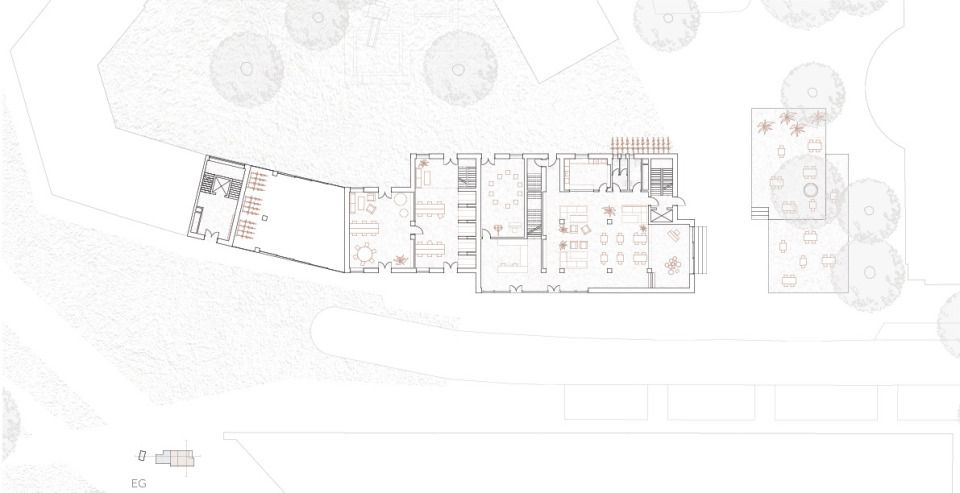

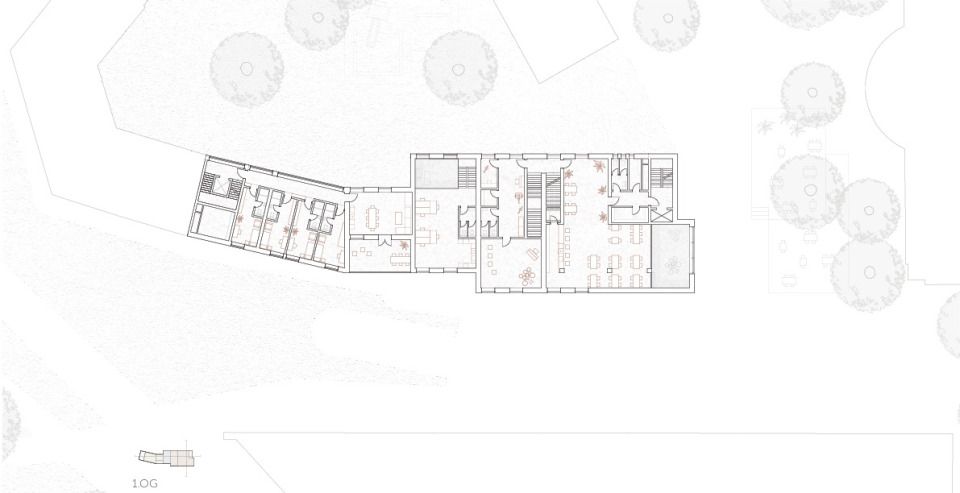

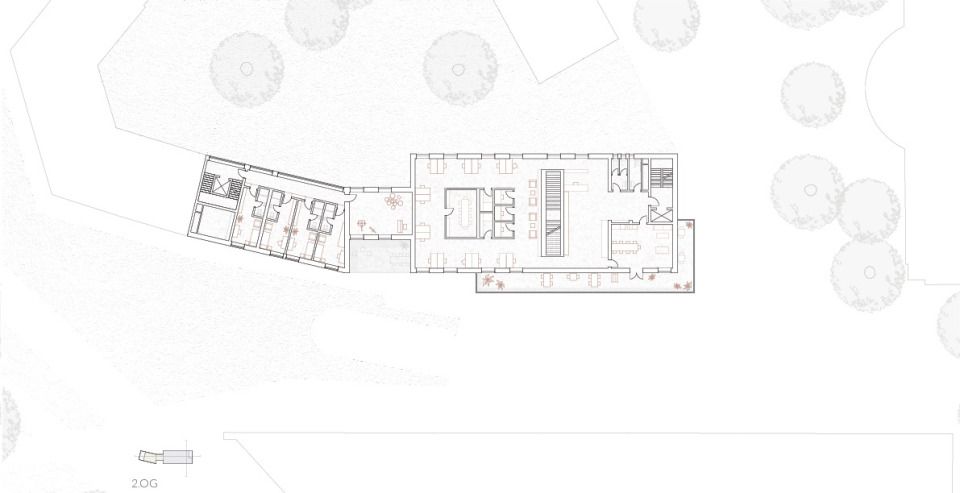

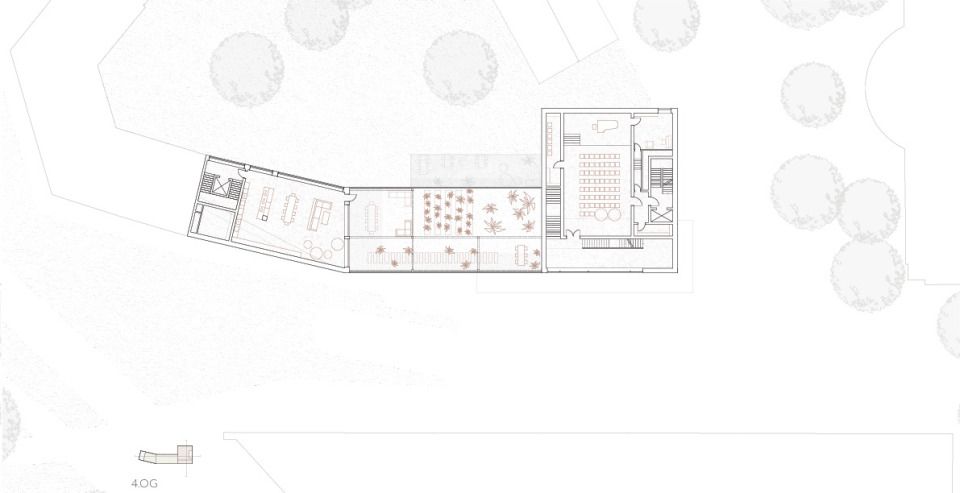

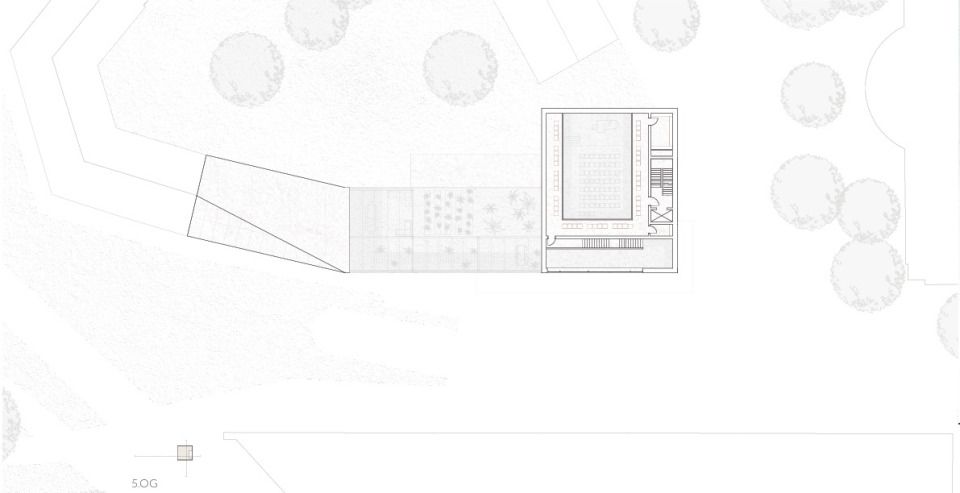

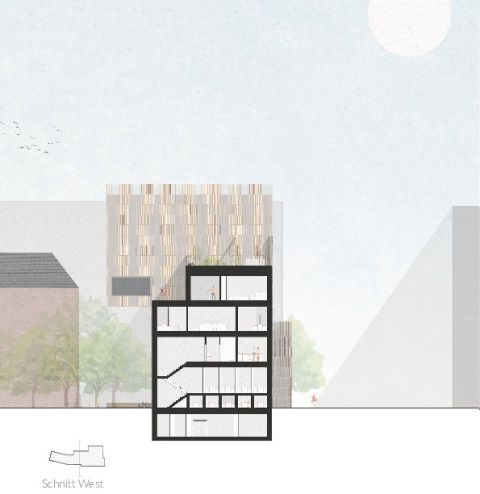

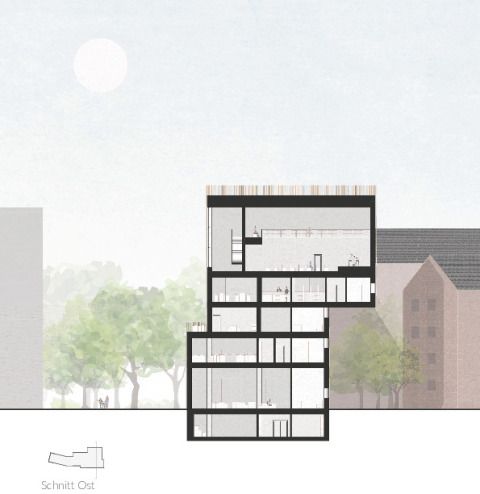

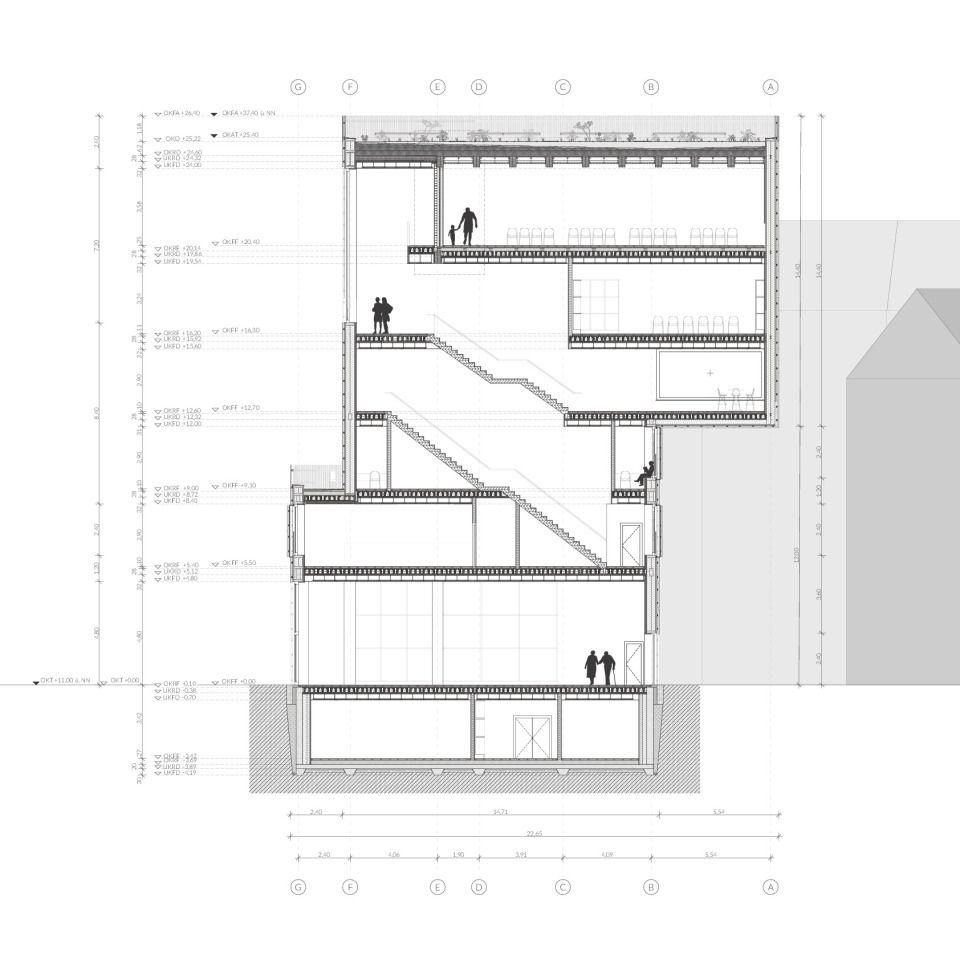

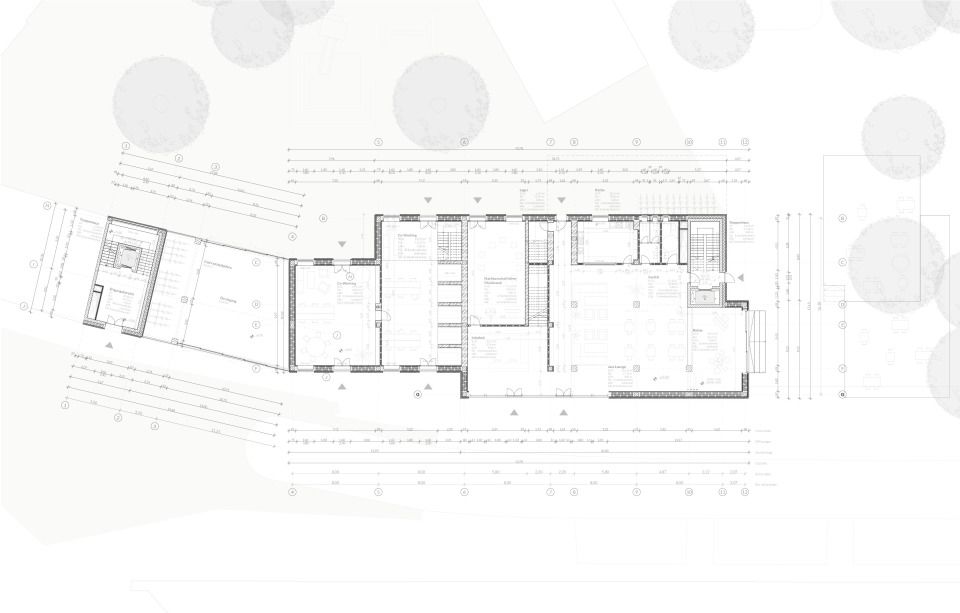

Im Innenraum zieht sich der Leitfaden der Musik durch das gesamte Gebäude. Die Jazz Lounge im Erdgeschoss lädt nicht nur dort zum Genießen der Musik ein, sondern lässt sich durch ein schiebbares Glasfenster in Richtung des verkehrsberuhigten Bereiches erweitern. Daneben ermöglichen nachbarschaftliche Musikräume das Proben, beispielsweise für Auftritte in der Jazz Lounge. An dieser Schwelle zur Öffentlichkeit liegt auch der integrierte Co-Working-Space. Neben klassischen Gruppentischen als Arbeitsplätzen dienen schallisolierte Nischen als Rückzugsort. Für eine Mittagspause oder einen entspannten Feierabend ist das Co-Working mit einer Küchenzeile ausgestattet. Die Studierendenappartements befinden sich im linken Teil des Gebäudekomplexes und zeichnen sich durch effizient gespiegelte Raumtypologien aus. Sie ermöglichen einen Blick auf die Michelwiese. Ergänzend schaffen Gemeinschaftsräume ein nachbarschaftliches Gefühl und stellen so eine Beantwortung der oben gestellten Frage dar. Im 2. OG ist zudem ein Büro der Veranstaltungstechnik zu finden, das sich durch einen räumlichen Kern gliedert. Hier befinden sich ein Besprechungsraum, Druckstationen und Telefonzellen, von gut belichteten und offenen Arbeitsplätzen umgeben. Für Pausen können die Mitarbeiter*innen auf einen in den Süden gerichteten Balkon gelangen. Im 3. und 4. Obergeschoss befindet sich das Mehrgenerationenwohnen. Einzel- sowie Doppelzimmer sind an der Südseite nebeneinander positioniert und werden durch einen Mehrzweckflur verbunden. Durch die Einbindung von gemeinschaftlich nutzbaren Waschbecken wird das Grundkonzept dieser Wohnform hervorgehoben. Verschiedenste Generationen profitieren von einer effizienten und zugleich innovativen Organisation des Wohnens. Nähe zur Natur wird nicht nur durch die Lage an der Michelwiese geschaffen, sondern auch durch den Dachgarten. Dieser wird durch die hochgezogene Keramikfassade im Süden sowie die Pergola-Konstruktion eingerahmt. Der Bereich ist komplett von dem östlich gelegen Konzertsaal abgetrennt. Zu diesem gelangt man über eine zentrale Treppe, die sich über zwei Geschosse erstreckt. Das Foyer im 3. Obergeschoss dient nicht nur zur Einstimmung auf ein Konzert, sondern fungiert zudem als akustische Pufferzone zur Vermeidung von Lärmemissionen zwischen dem Konzertsaal und der gewerblichen Nutzung im 2. Obergeschoss. Die entstehende Kubatur trägt seine Bedeutung durch eine Auskragung in das umliegende Stadtbild.

TECHNISCHE LÖSUNGEN

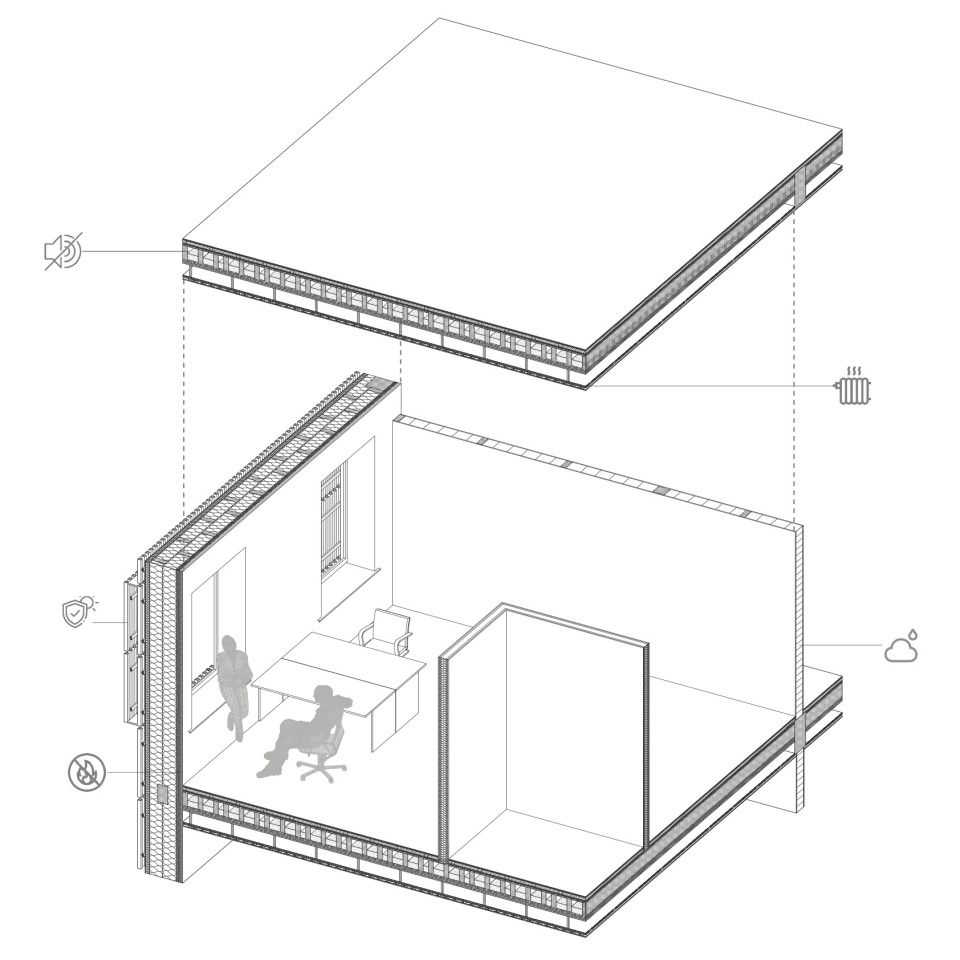

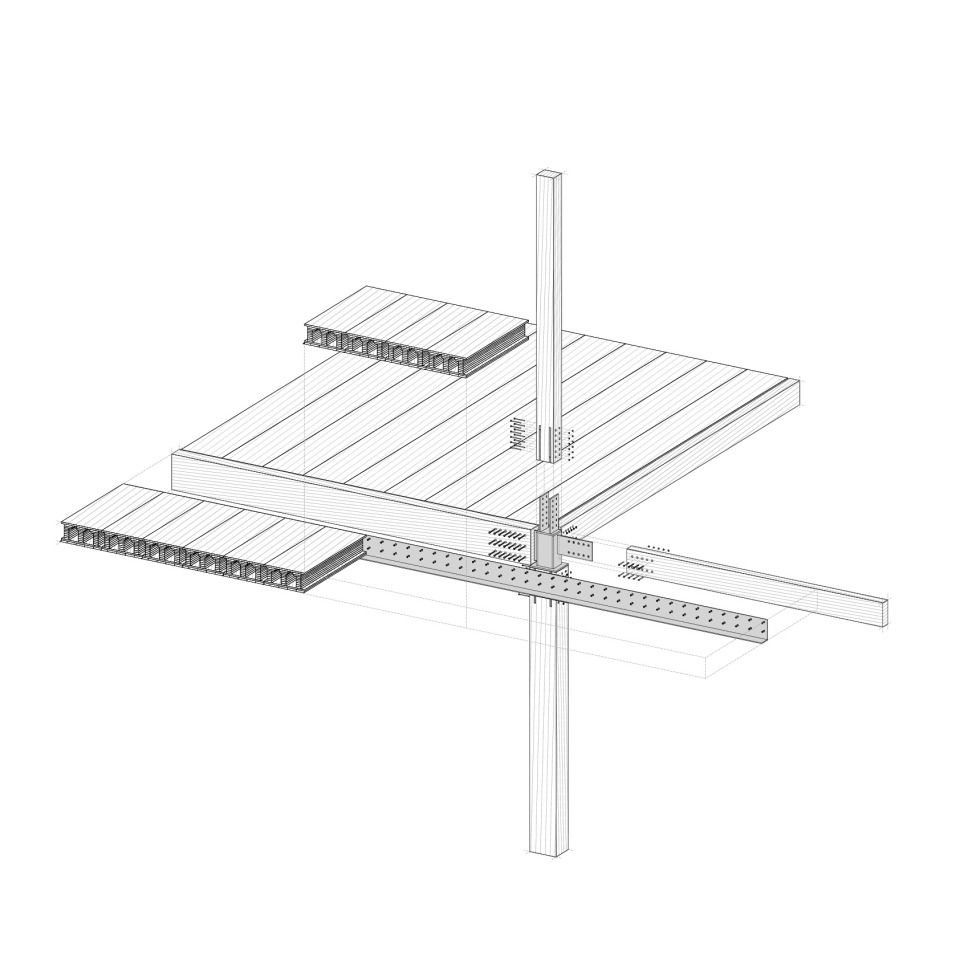

Grundlage für die Weiträumigkeit des Konzertsaals bildet ein effizient geplantes Tragwerk. Ein Holzskelettbau ermöglicht nicht nur dies, sondern auch eine nachhaltige Umsetzung im Sinne der erstgenannten Leitfrage. Zudem gewährt die statisch effiziente Hohlkastendecke mittels einer Schüttung aus Hanf und Lehm einen hohen Schallschutz. Unterzüge sind nach ihrer individuellen Dimensionierung ausgeführt. Auf den Stützen befinden sich Stahlkonsolen, an die Fadenbleche geschweißt sind, welche eine kreislaufgerechte Verbindung zwischen Unterzug und Stütze ergeben. An die Unterzüge werden L-förmige Stahlprofile geschraubt, auf denen die Hohlkastendecken liegen. Das Holztragwerk wurde im Bereich der Sohle, der Kelleraußenwände und der Erschließungskerne aufgrund baukonstruktiver Aspekte durch Beton ersetzt. Im Bereich der Auskragung haben wir das Tragwerk durch Stahl und entsprechende Abfangungen unterstützt, um die Dicke der Wand- und Deckenaufbauten gering zu halten. Die Bauteilschichten zeichnen sich durch eine möglichst emissionsarme Gestaltung aus und vermeiden untrennbare Verbundsysteme. Exemplarisch sind hier die Lehmbauplatten für den Brandschutz, der Lehmestrich mit Lagerhölzern aus Fichte oder auch die Holzfaserdämmung zu nennen.

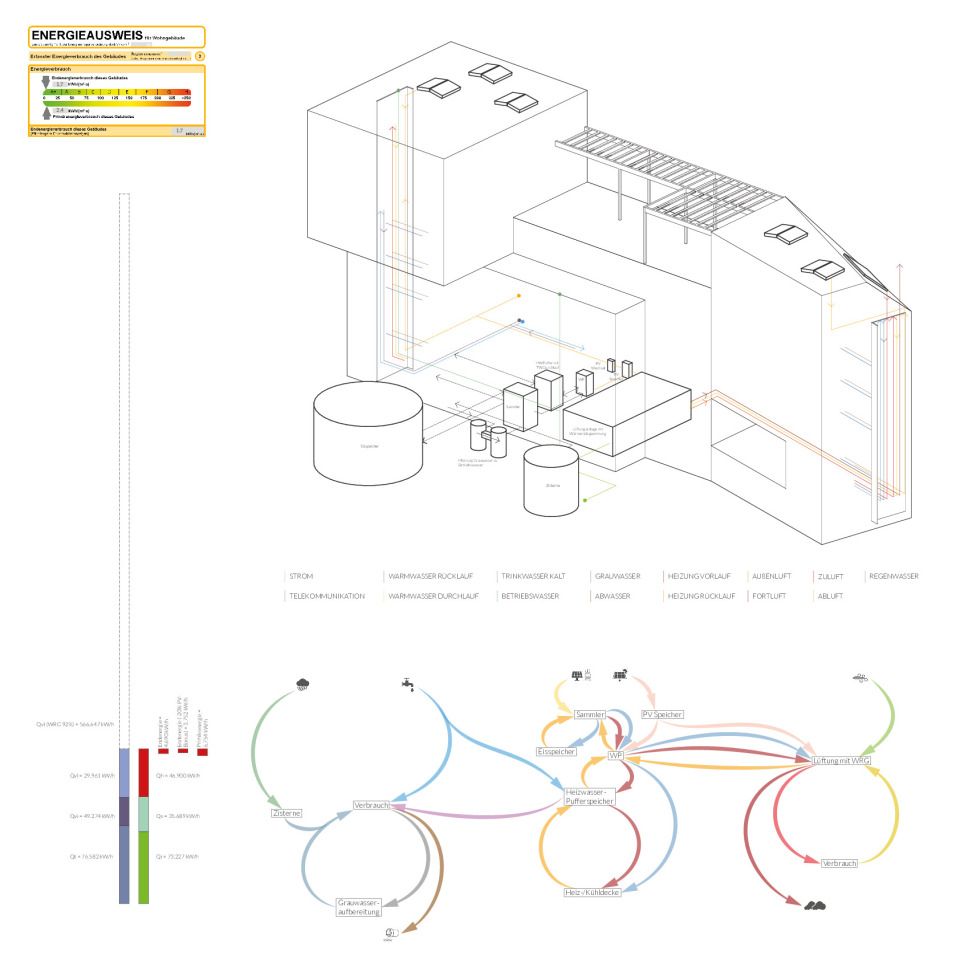

Ziel war es zudem ein heiz- und kühlungstechnisch energieautarkes Gebäude zu planen. Unsere Grundsteine dafür sind dem Passivhausstandard entsprechende Außenbauteile, eine energieeffiziente Lüftungstechnik und ein Eisspeicher. Dieser arbeitet mit den Sole-Wasser-Wärmepumpen zusammen und ermöglicht unter anderem mittels der Kristallisationsenergie des Wassers die Energieversorgung der Deckenheizung und der mechanischen Lüftung. Wärme wird zudem durch Solarthermie auf dem Dach gewonnen. Neben der Erwärmung der Räume wird auch eine Kühlung durch die Deckenheizung ermöglicht, was im Zuge der Klimakrise eine zunehmende Rolle einnehmen wird. Strom wird durch die Photovoltaikanlagen gewonnen, die unter anderem die Wärmepumpen versorgen. Dieser kann für die Heizperiode im Winter gespeichert werden.

RÉSUMÉ

Somit stellt dieser Entwurf exemplarisch eine mischfunktionale architektonische Lösung dar, die mittels innovativer Raumtypologien und ökologisch nachhaltiger Lösungen die Gemeinschaft und Nachbarschaft in den Mittelpunkt rückt. Die Banalität von selbstverständlichen Räumlichkeiten wird aufgelöst, wie es das Beispiel des Mehrgenerationenbereiches zeigt. Bei der technischen Versorgung und dem damit einhergehenden räumlichen Komfort wird auf ein System aus nachhaltiger Energieversorgung gesetzt. Die Materialpalette des Entwurfs spiegelt wider, dass wir uns von konventionellen Gestaltungen der Bauteilschichten gelöst haben und uns emissionsarmen Lösungen zugewandt haben. Somit entsteht ein „Harmonisches Trio“, welches nicht nur eine Synthese zwischen den verschiedenen Nutzungen, sondern auch zwischen Raumqualität und Nachhaltigkeit gewährleistet.

1. Wie können emissionsarme und kreislaufgerechte Lösungen bei der Planung implementiert werden und gleichzeitig den ästhetischen und funktionalen Mehrwert eines Gebäudes bereichern?

2. Mit welchen Raumtypologien kann man Gemeinschaft und Nachbarschaft räumlich fördern?

3. Wie können Herausforderungen einer Mischnutzung in einen Mehrwert für den Menschen umgewandelt werden?

DAS HARMONISCHE TRIO

ALS KREISLAUFGERECHTE LÖSUNG EINES MISCHFUNKTIONALEN GEBÄUDEKOMPLEXES

Auf Grundlage dieser drei von uns bestimmten Kernfragen zu den ästhetischen, technischen und soziologischen Ebenen der Raumgestaltung haben wir im 3. und 4. Semester im Rahmen eines Jahresprojektes den Entwurf „Das Harmonische Trio“ gestaltet. Die Aufgabenstellung „WohnWerkPlus“ gab vor, ein Gebäude zu entwerfen, welches die drei Nutzungen Wohnen, Arbeiten und eine individuell frei wählbare Pluskomponente vereint. Zur Bearbeitung des Entwurfs wurden die Studierenden in 3 Gruppen à 30 Personen verteilt.

Im 3. Semester wurde ein interner Wettbewerb zur Auswahl eines Grundstücks zur Bearbeitung der Aufgabe initiiert. In Kleingruppen wurden selbstständig gewählte Grundstücke analysiert und schließlich als Standortanalyse vorgestellt. Die Studierenden stimmten über das Grundstück ab und wählten unseres aus. Im Anschluss an diese Entscheidung entwickelten wir im Verlauf des 3. Semesters erste Konzepte und entsprechende Varianten. Hierbei stand stets die Besonderheit der Mischnutzung im Vordergrund. Im 4. Semester wurde der Entwurf interdisziplinär mit anderen Kursen verknüpft. In enger Rücksprache mit den Kursen Baukonstruktion, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik und Energieoptimiertes-Bauen bildeten Zwischenpräsentationen mit den jeweiligen Lehrenden Etappen während des Entwurfsprozesses. Das Ineinandergeifen der verschiedenen Fachbereiche führte zu einem intensiven Abwägen der Entwurfsentscheidungen. Oberste Priorität war es für uns, nichts im Hinblick auf die räumliche Qualität des Entwurfes einbüßen zu müssen.

So war der Grundstein für den Entwurf „Das Harmonische Trio“ gelegt. Wie der Name bereits erahnen lässt, haben wir uns bei der Pluskomponente für das verbindende Element „Musik“ entschieden. Die Komplexität der Kubatur resultiert aus der Vielfalt der städtebaulichen Raumkanten. Es wird an der Brandwand der u-förmigen Wohnzeile angeschlossen. Ein herausgeschnittener Durchgang an der Südfassade kreiert eine Öffnung zur angrenzenden Michelwiese. Durch die auskragende Form an der Ostseite des Entwurfes wird auf die maßgebenden Höhenkanten des Verlagsgebäudes „Gruner und Jahr“ und des östlich gelegenen Hotels reagiert. Diese Mischfunktionalität der Umgebung überträgt sich auf die Gestaltung des Entwurfs. Infolge des durchmischten Zusammenkommens auf der Michelwiese entwickelt sich ein Spiel aus Musik und Natur. In der Neugestaltung des verkehrsberuhigten Bereiches spiegelt sich diese Symbiose wider. Zwischen Flora und Fauna wird hier auf einer Bühne musiziert. Ein Knotenpunkt für verschiedenste Beschäftigte und Altersgruppen wird geschaffen. Dieses Konzept findet sich in der Vielfältigkeit der Räumlichkeiten wieder. Wohnen, Arbeiten und Musizieren werden als „Harmonisches Trio“ vereint. Um der nötigen Flexibilität durch die Bandbreite an Nutzungen gerecht zu werden, wurde eine entsprechende Vorhangfassade gewählt. Es entstand ein Fassadenkleid aus „Keramikbaguettes“, welche in Farbe, Länge und Abstand variieren, um die darunterliegende Vielfalt in den Außenraum zu tragen. Die Farbwahl ergibt sich aus Holzfarbtönen und dem dunkelrotbraunen Backstein der Nachbarbebauung. Verschiebbare Fassadenelemente sorgen für nötige Verschattung und ein individuell geprägtes Fassadenspiel.

Im Innenraum zieht sich der Leitfaden der Musik durch das gesamte Gebäude. Die Jazz Lounge im Erdgeschoss lädt nicht nur dort zum Genießen der Musik ein, sondern lässt sich durch ein schiebbares Glasfenster in Richtung des verkehrsberuhigten Bereiches erweitern. Daneben ermöglichen nachbarschaftliche Musikräume das Proben, beispielsweise für Auftritte in der Jazz Lounge. An dieser Schwelle zur Öffentlichkeit liegt auch der integrierte Co-Working-Space. Neben klassischen Gruppentischen als Arbeitsplätzen dienen schallisolierte Nischen als Rückzugsort. Für eine Mittagspause oder einen entspannten Feierabend ist das Co-Working mit einer Küchenzeile ausgestattet. Die Studierendenappartements befinden sich im linken Teil des Gebäudekomplexes und zeichnen sich durch effizient gespiegelte Raumtypologien aus. Sie ermöglichen einen Blick auf die Michelwiese. Ergänzend schaffen Gemeinschaftsräume ein nachbarschaftliches Gefühl und stellen so eine Beantwortung der oben gestellten Frage dar. Im 2. OG ist zudem ein Büro der Veranstaltungstechnik zu finden, das sich durch einen räumlichen Kern gliedert. Hier befinden sich ein Besprechungsraum, Druckstationen und Telefonzellen, von gut belichteten und offenen Arbeitsplätzen umgeben. Für Pausen können die Mitarbeiter*innen auf einen in den Süden gerichteten Balkon gelangen. Im 3. und 4. Obergeschoss befindet sich das Mehrgenerationenwohnen. Einzel- sowie Doppelzimmer sind an der Südseite nebeneinander positioniert und werden durch einen Mehrzweckflur verbunden. Durch die Einbindung von gemeinschaftlich nutzbaren Waschbecken wird das Grundkonzept dieser Wohnform hervorgehoben. Verschiedenste Generationen profitieren von einer effizienten und zugleich innovativen Organisation des Wohnens. Nähe zur Natur wird nicht nur durch die Lage an der Michelwiese geschaffen, sondern auch durch den Dachgarten. Dieser wird durch die hochgezogene Keramikfassade im Süden sowie die Pergola-Konstruktion eingerahmt. Der Bereich ist komplett von dem östlich gelegen Konzertsaal abgetrennt. Zu diesem gelangt man über eine zentrale Treppe, die sich über zwei Geschosse erstreckt. Das Foyer im 3. Obergeschoss dient nicht nur zur Einstimmung auf ein Konzert, sondern fungiert zudem als akustische Pufferzone zur Vermeidung von Lärmemissionen zwischen dem Konzertsaal und der gewerblichen Nutzung im 2. Obergeschoss. Die entstehende Kubatur trägt seine Bedeutung durch eine Auskragung in das umliegende Stadtbild.

TECHNISCHE LÖSUNGEN

Grundlage für die Weiträumigkeit des Konzertsaals bildet ein effizient geplantes Tragwerk. Ein Holzskelettbau ermöglicht nicht nur dies, sondern auch eine nachhaltige Umsetzung im Sinne der erstgenannten Leitfrage. Zudem gewährt die statisch effiziente Hohlkastendecke mittels einer Schüttung aus Hanf und Lehm einen hohen Schallschutz. Unterzüge sind nach ihrer individuellen Dimensionierung ausgeführt. Auf den Stützen befinden sich Stahlkonsolen, an die Fadenbleche geschweißt sind, welche eine kreislaufgerechte Verbindung zwischen Unterzug und Stütze ergeben. An die Unterzüge werden L-förmige Stahlprofile geschraubt, auf denen die Hohlkastendecken liegen. Das Holztragwerk wurde im Bereich der Sohle, der Kelleraußenwände und der Erschließungskerne aufgrund baukonstruktiver Aspekte durch Beton ersetzt. Im Bereich der Auskragung haben wir das Tragwerk durch Stahl und entsprechende Abfangungen unterstützt, um die Dicke der Wand- und Deckenaufbauten gering zu halten. Die Bauteilschichten zeichnen sich durch eine möglichst emissionsarme Gestaltung aus und vermeiden untrennbare Verbundsysteme. Exemplarisch sind hier die Lehmbauplatten für den Brandschutz, der Lehmestrich mit Lagerhölzern aus Fichte oder auch die Holzfaserdämmung zu nennen.

Ziel war es zudem ein heiz- und kühlungstechnisch energieautarkes Gebäude zu planen. Unsere Grundsteine dafür sind dem Passivhausstandard entsprechende Außenbauteile, eine energieeffiziente Lüftungstechnik und ein Eisspeicher. Dieser arbeitet mit den Sole-Wasser-Wärmepumpen zusammen und ermöglicht unter anderem mittels der Kristallisationsenergie des Wassers die Energieversorgung der Deckenheizung und der mechanischen Lüftung. Wärme wird zudem durch Solarthermie auf dem Dach gewonnen. Neben der Erwärmung der Räume wird auch eine Kühlung durch die Deckenheizung ermöglicht, was im Zuge der Klimakrise eine zunehmende Rolle einnehmen wird. Strom wird durch die Photovoltaikanlagen gewonnen, die unter anderem die Wärmepumpen versorgen. Dieser kann für die Heizperiode im Winter gespeichert werden.

RÉSUMÉ

Somit stellt dieser Entwurf exemplarisch eine mischfunktionale architektonische Lösung dar, die mittels innovativer Raumtypologien und ökologisch nachhaltiger Lösungen die Gemeinschaft und Nachbarschaft in den Mittelpunkt rückt. Die Banalität von selbstverständlichen Räumlichkeiten wird aufgelöst, wie es das Beispiel des Mehrgenerationenbereiches zeigt. Bei der technischen Versorgung und dem damit einhergehenden räumlichen Komfort wird auf ein System aus nachhaltiger Energieversorgung gesetzt. Die Materialpalette des Entwurfs spiegelt wider, dass wir uns von konventionellen Gestaltungen der Bauteilschichten gelöst haben und uns emissionsarmen Lösungen zugewandt haben. Somit entsteht ein „Harmonisches Trio“, welches nicht nur eine Synthese zwischen den verschiedenen Nutzungen, sondern auch zwischen Raumqualität und Nachhaltigkeit gewährleistet.