In Richtung Westen öffnet sich das Grundstück zur Flusslandschaft der Dahme, östlich grenzt eine stark befahrene Durchgangsstraße an. Die Bebauung entlang der Straße besteht aus einer inhomogenen Mischung von Wohn- und Wochenendhäusern. Märkisch Buchholz, die kleinste Stadt Brandenburgs, wurde Ende des 2. Weltkrieges stark zerstört, vieles wurde nicht mehr aufgebaut.

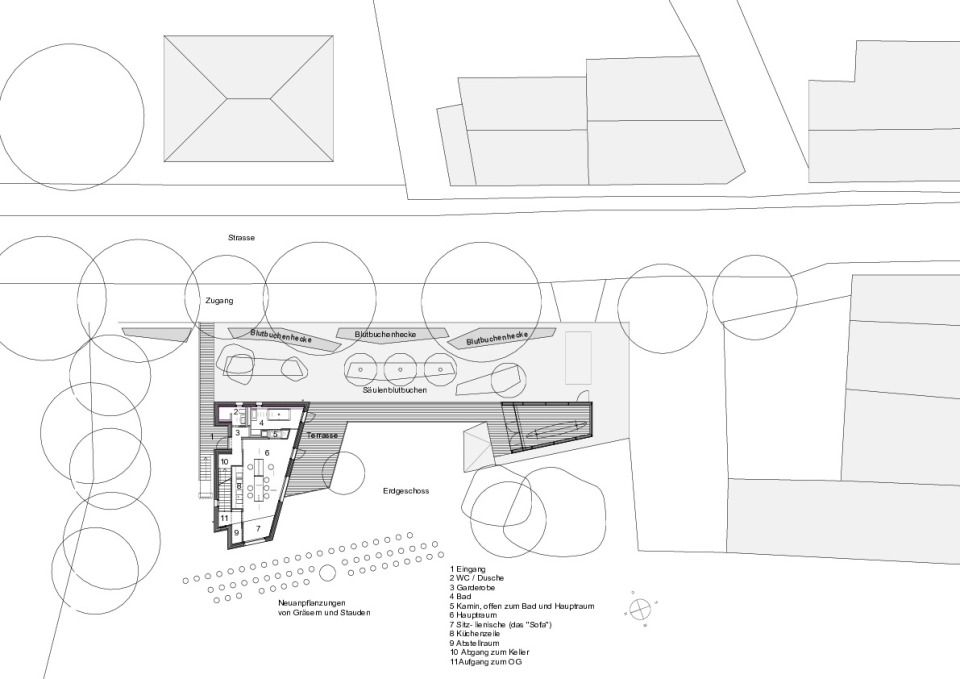

Das neue Wohngebäude versucht zwischen der vorhandenen sehr unterschiedlichen Bebauung zu vermitteln. Haupthaus und Geräteschuppen werden durch eine hölzerne Umfassungswand mit einem davorliegenden Steg verbunden und erweitern den bebauten Raum ins Freie. Die Gebäudekubatur unterstützt diese Idee.

Das Erdgeschoss besteht bis auf die Nebenzonen zur Straße hin nur aus einem Raum. Der wichtigste Platz ist die erhöhte Sitznische mit dem großen Fenster in Richtung Fluss.

Aus den Resten von Wandplatten, die durch das Herausschneiden der Öffnungen entstanden sind, wurden das Tischelement und andere Möbel angefertigt.

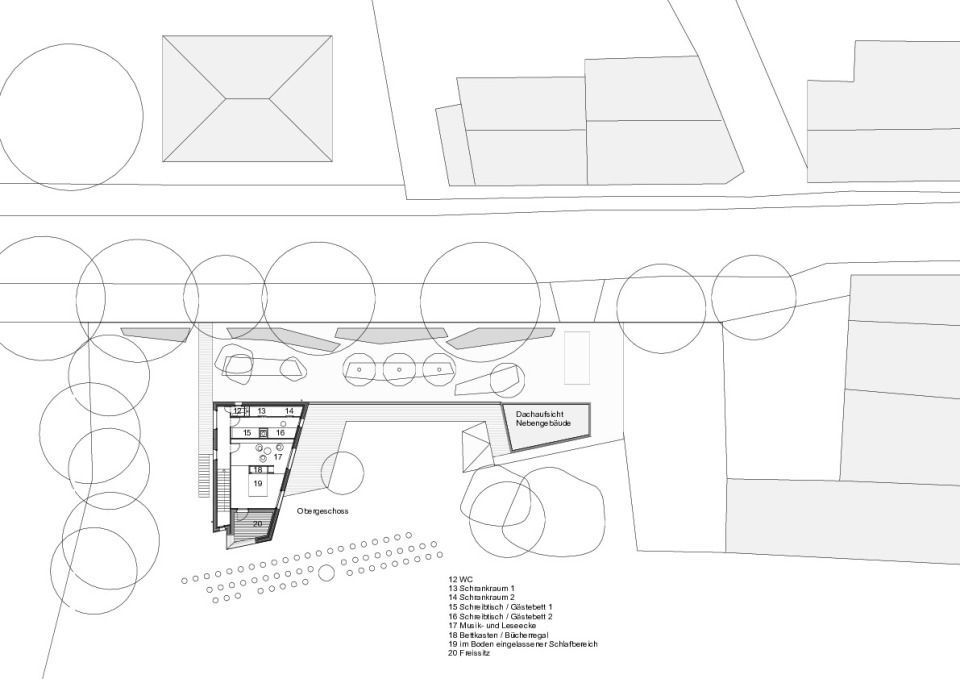

Das Obergeschoß endet in einem vierseitig umschlossenen Freiraum mit einem über Eck gehenden Ausschnitt. Dieser zum Himmel geöffnete Bereich ist so groß, dass man im Sommer im Freien übernachten kann, die Brüstung breit genug zum Sitzen.

Das Charakteristische der Landschaft wurde durch minimale Eingriffe verstärkt. Schilfstreifen sind von teilweise als Pferdekoppel freigegebenen Flächen abgetrennt und sich selbst überlassen. Nachgepflanzt wurde mit Kopfweiden, Pappeln und Sumpfeichen. In Hausnähe wurden Farne und Gräser in großflächigen Streifen neu eingesetzt und dabei das Thema der Schilfstreifen wieder aufgenommen. Als Referenz an den Ortsnamen wurden vor dem Haus geometrische Felder aus Blutbuchenhecken sowie drei Säulenblutbuchen angeordnet.

KONSTRUKTION MATERIAL FARBEN

Ab Erdgeschoss bestehen die Wände und Decken hauptsächlich aus mehrschichtigen Fichtensperrholztafeln. Diese Lösung entsprach der freien Planung ohne Rasterbindung.

Nach einem Elementplan wurden werkseitig montagefertige Bauteile produziert. Vorausgegangen ist ein intensiver Abstimmungsprozess zwischen Architekt und Tragwerksplaner vom Entwurf bis zur detaillierten Ausführungszeichnung. Der Nachweis der Luftdichtigkeit erfolgte durch einen Blower-Door-Test.

Die tragende Konstruktion wurde mit einer hinterlüfteten Holzfassade versehen. Als Dämmstoff wurde Zellulose eingeblasen.

Die Rauminnenseiten werden von den Sichtflächen der Sperrholztafeln geprägt, die lediglich weiß lasiert sind. Auf allen Bodenebenen wurde ein Heizestrich aufgebracht, der einen zusätzlichen 5mm starken dunkelgrauen Magnesitestrich erhielt. Treppen und abgrenzende Bauteile zu Höhenversprüngen bestehen aus gewachstem Rohstahl.

Es wurden bewusst wenige Materialien eingesetzt. Das Zusammenspiel von Innen und Außen soll dominieren, je nach Tages- und Jahreszeit die Farben der Landschaft in den Innenraum fließen.

WÄRME UND WASSER

Der Wunsch nach einer unabhängigen und umweltgerechten Heizung und Warmwasserversorgung wurde durch eine Wärmepumpe und die Verlegung von Flächenkollektoren in 1,5m Tiefe umgesetzt. Der Jahresprimärenergiebedarf beträgt nach EnEV-Berechnung 55 kWh/m2a.

Bei Bedarf kann mit Holz geheizt werden. Zusätzlich zum Trinkwasseranschluss gibt es einen Brunnen.