Das Grundstück liegt in einer etwas vergessenen Rand-Lage des ehemaligen West-Berlin. Dieser nicht ganz so elegante Teil Zehlendorfs ist sehr heterogen aber in lockerer Form bebaut mit Siedlungs-, Ein- und Mehrfamilienhäusern aus verschiedenen Epochen.

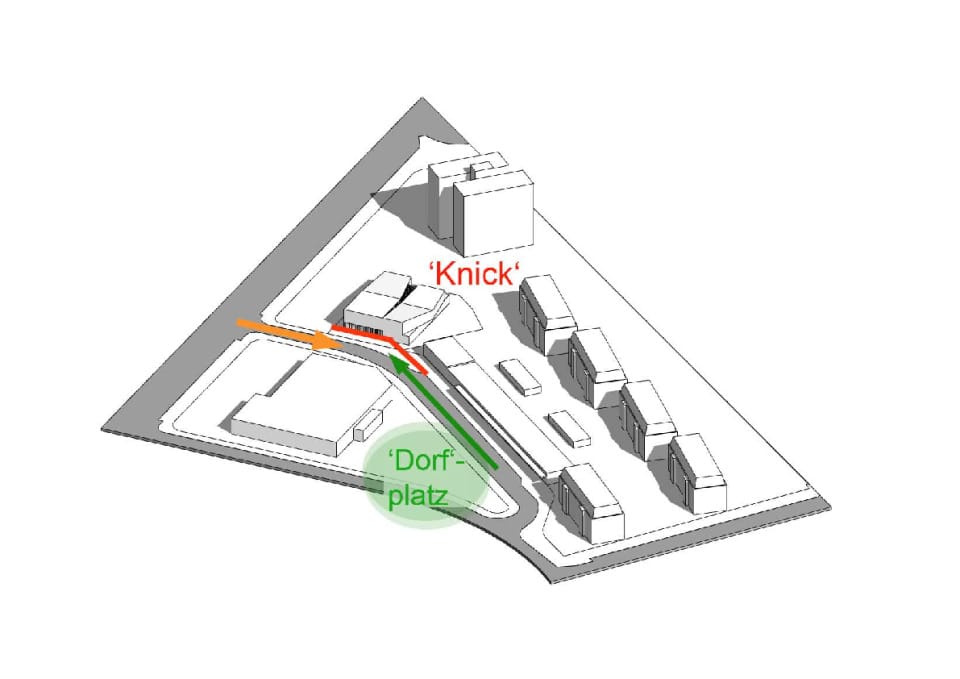

Am Grünzug entlang der Andrézeile und an einer Strasseneinmündung gelegen, bot ein aufgegebenes Supermarktgebäude die Chance einen kaum definierten Eingang zu einem versteckt liegenden ‘Dorfplatz' städtebaulich zu formulieren.

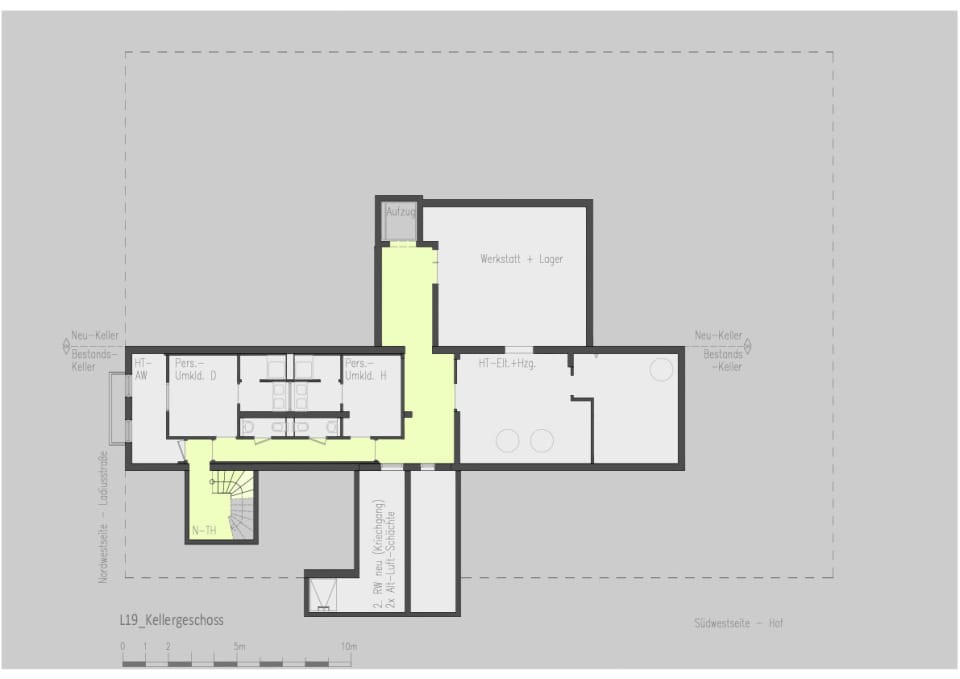

Für Menschen mit geistigen und seelischen Einschränkungen entstanden Werkstätten in den Bereichen Keramik, Textilwerkstatt und Hausmeisterei. Ein Ladenlokal für eine Kooperation zwischen der hausinternen Hauswirtschaftsabteilung und einem ortsansässigen Konditor ist ebenso Bestandteil, wie ein Saal, der als Aula dient, wie auch mit angegliederter Küche als Speiseraum. Das Gebäude bietet Arbeitsplätze für 70 Klienten und ca. 15 Betreuer und hat eine Nettonutzfläche von 1.475 qm.

Entgegen einer vorliegenden Planung, die den Komplett-Abriss und einen 5-geschossigen Neubau vorsah, wurden aus mehreren Gründen - und nicht zuletzt aus denen der Nachhaltigkeit - Erhalt und Fortnutzung empfohlen, d.h. die Nutzung der mit dem eingeschossigen und teilunterkellerten Gebäude schon vorhandenen 'Grauen Energie':

1. durch Abriss wäre der Bestandsschutz entfallen; dieser sicherte mit dem bestehenden Gebäude ein sehr großes Baufenster auf beengtem Grundstück und erlaubte damit die erforderlichen, sehr flächig zu organisierenden Grundrisse und bessere Funktionszusammenhänge für die gefragten, großflächigen Räume.

2. die Stapelung solch großer Räume über 3 und mehr Etagen hätte einen ungleich höheren Aufwand zur Folge; beginnend bei der Baumaßnahme, über die Gebäudetechnik bis hin zu den Betriebskosten.

3. es ist weitaus ressourcenschonender einen vorhandenen ‘Bauwert‘ weiter zu nutzen, anstatt zu vernichten; die Baumaßnahme wird damit insgesamt reduziert, ebenso der Aufwand und die Umweltbelastungen durch Verringerung von Entsorgung, Transport, Aushub und neuem ‘Baustoff-Bedarf‘ ('Graue Energie').

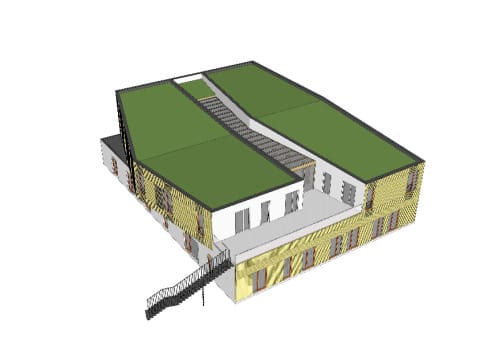

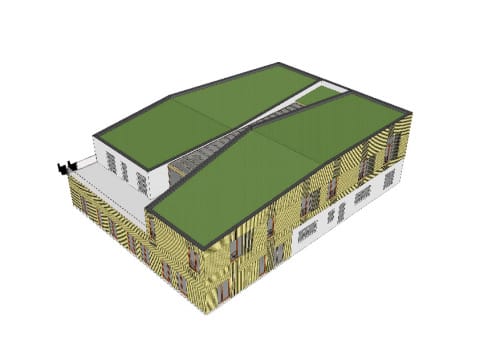

Aus dem Bestandsbau, seiner Position und dem hier geknickten Straßenverlauf wird die Gebäudeidee entwickelt.

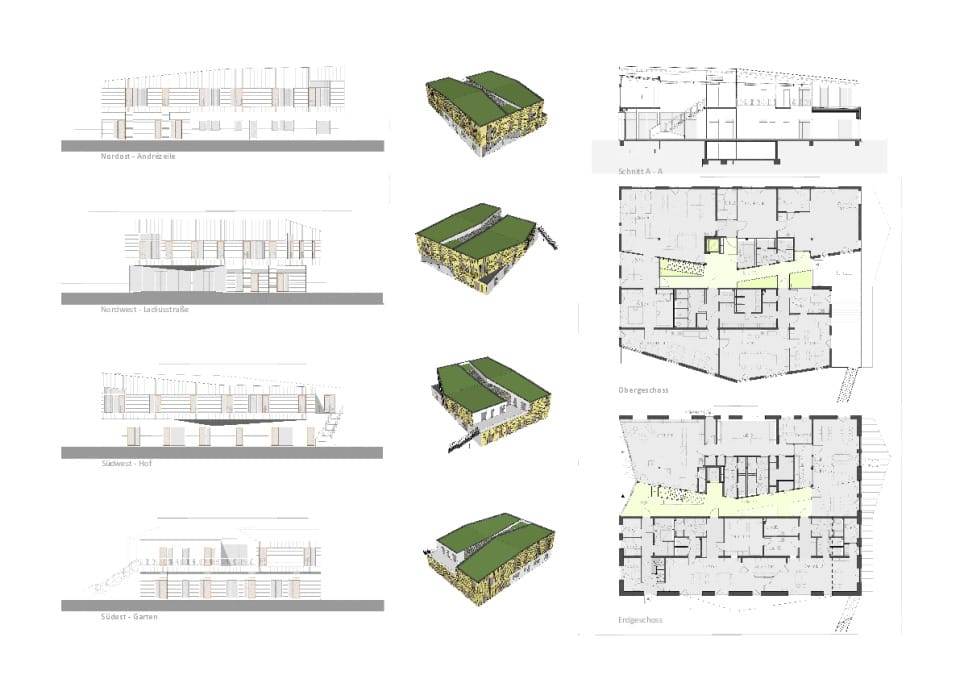

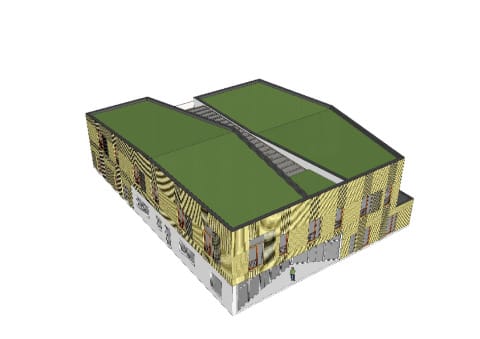

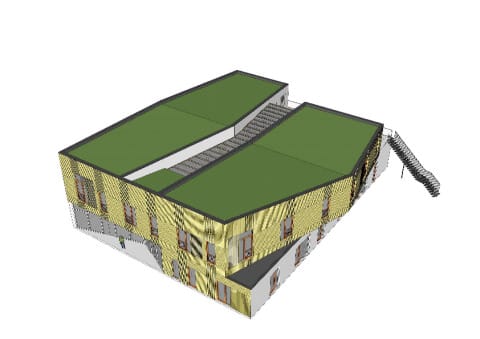

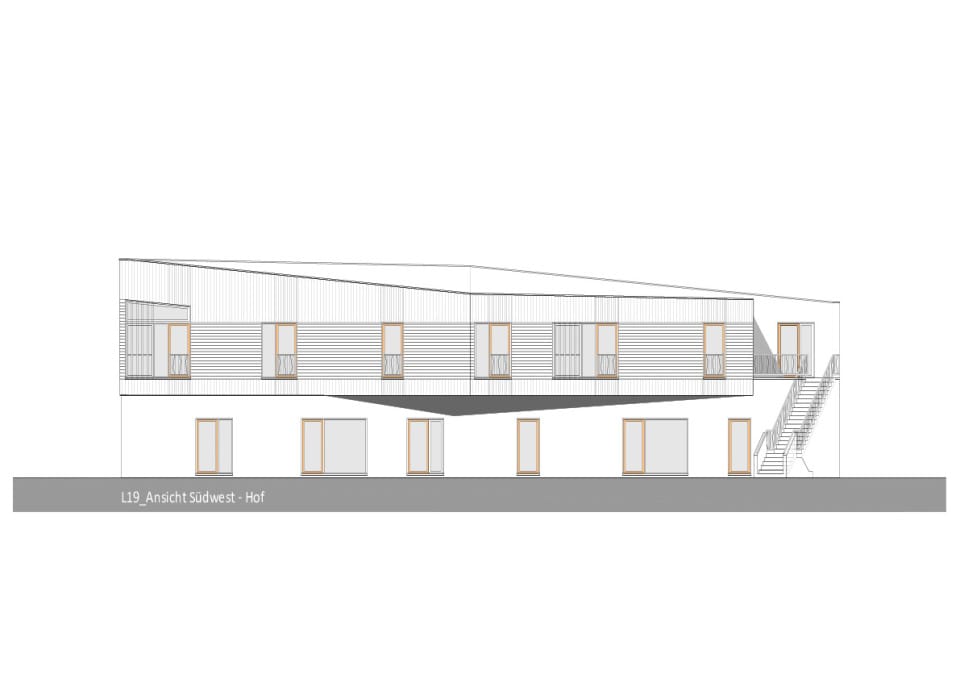

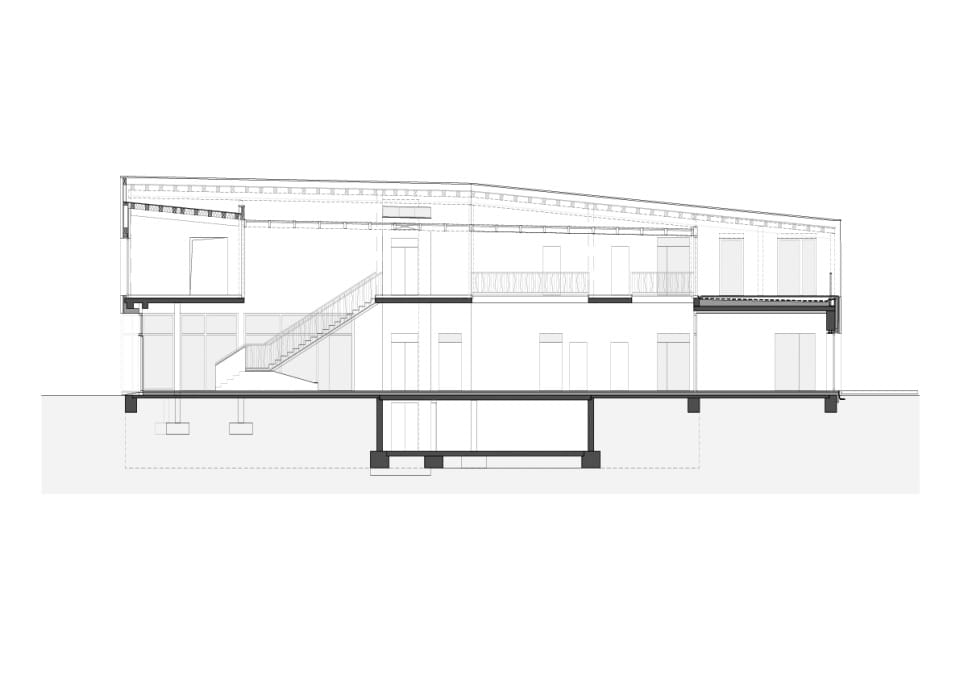

Der ‘Knick‘ strukturiert den gesamten Baukörper im Äußeren und Inneren und übernimmt hierbei verschiedene Aufgaben. Er gestaltet den Eingang mit überdachter Loggia, er schafft Raum und Fläche durch westseitige Auskragung unter der ein überdachter Arbeitsbereich im Freien entsteht; er gestaltet die Dachlandschaft und gibt Anlass für eine glasgedeckte Fuge durch die Tageslicht in die Mitte der sehr tiefen Grundrisse gelangt. Südseitig bleibt eine der durch den Knick gebildeten Hälften des Obergeschosses 6,0m von der Südkante zurück und lässt Platz für eine großzügige Dachterrasse unter weit ausladenden Kronen der Bestandsbäume.

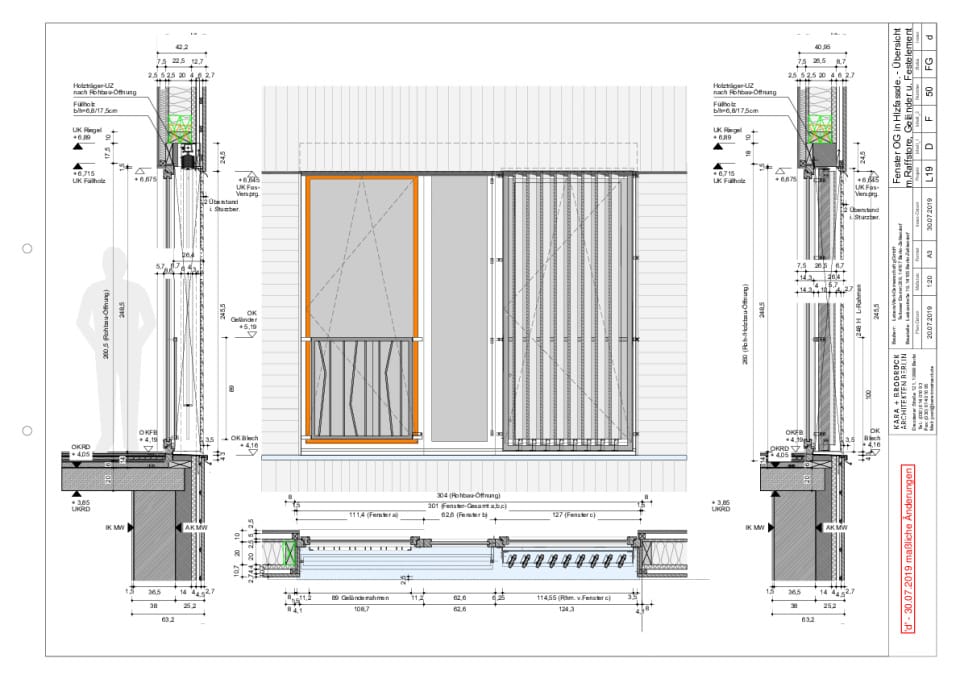

Es wurde ein Gebäude entwickelt, welches jedem der 4 vorgelagerten, und sehr verschiedenartigen Außenräume eine adäquate und 4 mal unterschiedliche Ansicht bietet. Dennoch hat das Haus mit seinem allseits erkennbaren Thema und mit der gestalteten Holzfassade, die in ihrer Webstruktur Hinweis auf die Gebäudefunktion gibt, eine umlaufend eindeutige und wiedererkennbare Gestalt.

An den Haupteingang schließt sich in der inneren Längsachse eine Halle mit einer breiten Haupttreppe an, die alle weiteren Nutzungsbereiche des EG und OG funktional erschließt. Mit ihrer Ausrichtung, ihrer von oben belichteten Zweigeschossigkeit und mit mehreren großflächigen Glaswänden bindet die Halle diese Werkbereiche auch räumlich und optisch an.

Mit dem Gebäude wurde ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt, beginnend mit dem Verzicht auf ressourcenverschwendenden Abriss.

Die Aufstockung des Obergeschosses über dem eingeschossigen und nur teilunterkellerten Bestandsgebäude wurde als Holzkonstruktion geplant, sowohl um mit einem nachwachsenden Baustoff zu arbeiten, als auch um so wenig Auflast wie möglich auf den Bestandsbau und seine Gründung zu bringen. Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über tragende Mauerwerkswände, die vom OG bis KG bzw. auf die Bodenplatte durchgehen. Die Außenwände im OG wurden als aussteifende und lastabtragende Holzständerwerks-Wände ausgebildet. Große Spannweiten werden durch massive Holzunterzüge, teilweise übereinander in zwei Ebenen und auf wenigen Auflagerpunkten, ermöglicht. Die horizontale Aussteifung übernehmen Keller- und neue Erdgeschossdecke aus Stahlbeton, die des OG die Dachdecke aus OSB/3-Platten. Konstruktive Holzbauteile der Aufstockung sind tw. überdimensioniert und auf Tauglichkeit bei Abbrand berechnet.

Regenerative Energiequellen wie Photovoltaik, Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung decken den Großteil des Energiebedarfs. Das Dach ist großteils begrünt. Wände und Dach wurden mit Zelluloseflocken gedämmt. Ehemals versiegelte Grundstücksflächen wurden entsiegelt und wo erforderlich durch versickerungsfähige Beläge je nach Nutzung ersetzt.

Holz als nachwachsendes Baumaterial wird sichtbar von der Konstruktion bis zu weiten Bereichen des Ausbaus und für die Fassade eingesetzt und schafft für die Nutzer einen behaglichen Ort.