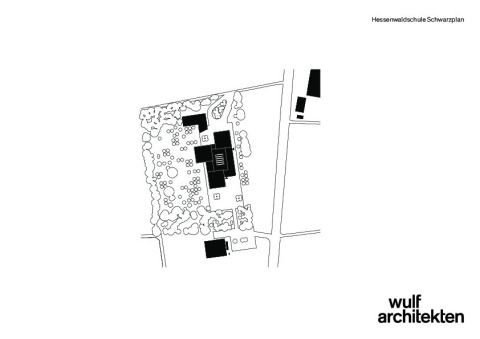

Die Hessenwaldschule befindet sich in einer Waldlichtung nahe der Ortschaft Gräfenhausen, einem Ortsteil von Weiterstadt (Darmstadt). Der Standort an der Wolfsgartenallee wird durch die überwiegend ländliche Umgebung und die nur wenige Kilometer entfernte Autobahn A5 (Karlsruhe-Frankfurt) geprägt. Die Hessenwaldschule liegt am östlichen Rand des Sensfelder Haardtes, einem Waldstück nordöstlich des Weiterstädter Stadtteils Gräfenhausen, der rund 6.000 Einwohner zählt.

Das Schulgelände ist im Westen, Osten und Norden von Wald umgeben, im Süden schließen an das Sportgelände landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Östlich der Wolfsgartenallee, am Hessenwald 1, befindet sich eine private Reitanlage.

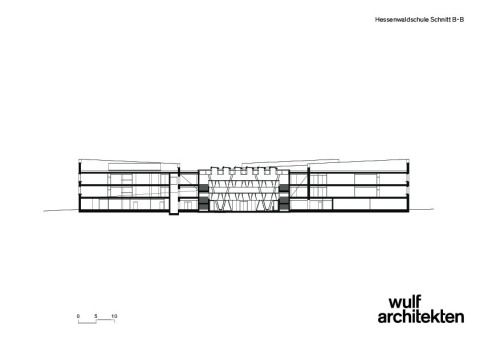

Als Solitär im Wald umfasst der für 700 Schüler konzipierte Neubau drei quadratisch gestaltete Unterrichtspavillons, die über eine zentrale Halle erschlossen werden. Die Gliederung des Gesamtvolumens in kleinere Einheiten vermittelt eine bewusste Maßstäblichkeit zu den Lehrern und Schülern. Mit seiner klaren, rechtwinkligen Geometrie und seiner windmühlenartigen Anordnung der Baukörper hebt sich der Entwurf spannungsvoll von seiner naturräumlichen Umgebung ab.

Architektur

Der Entwurf setzt die gewünschte räumliche Trennung und Erkennbarkeit der Jahrgangsstufen baukörperlich um und stärkt den genius loci, der in der Besonderheit des Grundstücks und dem Reiz der Waldlichtung liegt. Die Architektursprache der neuen Schule unterstützt die konzeptionelle Klarheit des Entwurfs auf angemessene Weise. Die ruhig gestalteten Pavillons sind als solche deutlich ablesbar. In ihre robusten Fassaden aus hellgrau geschlämmtem Sichtmauerwerk sind große, liegende Fensteröffnungen mit tiefen Leibungen aus weißen Betonfertigteilen eingesetzt. Auch einige Innenwände wurden mit geschlämmtem Sichtmauerwerk gestaltet. Die Komposition aus geometrisch klaren Mauerwerkskörpern besitzt eine reizvolle Optik, die mit dem umgebenden Wald kontrastiert.

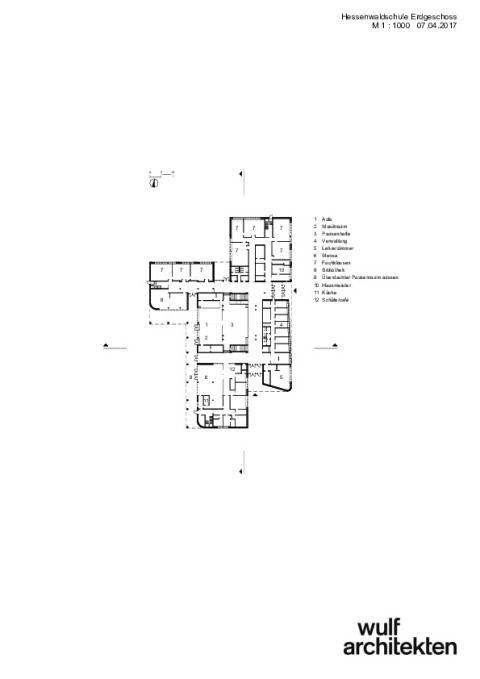

Der von Baumkronen gerahmte Neubau gliedert sich in drei pavillonartige Baukörper, die sich um eine gemeinsame Mitte gruppieren. Auf der Eingangsebene befinden sich die Gemeinschaftsbereiche wie Aula, Musikraum und Pausenhalle, die als große „öffentliche Mitte“ ausgebildet wurden. Diese lichtdurchflutete, zentrale Halle zitiert mit ihren Holzoberflächen und dem Terrazzoboden die naturnahe Umgebung. Durch den perforierten Sonnenschutz vor der umlaufenden Galerie entsteht dort eine Lichtstimmung, die der unter Bäumen ähnlich ist.

Auch die Fachklassen, die Schulverwaltung mit dem zentralen Lehrerzimmer sowie die Mensa und die Schulküche befinden sich auf der Erdgeschossebene der Pavillons.

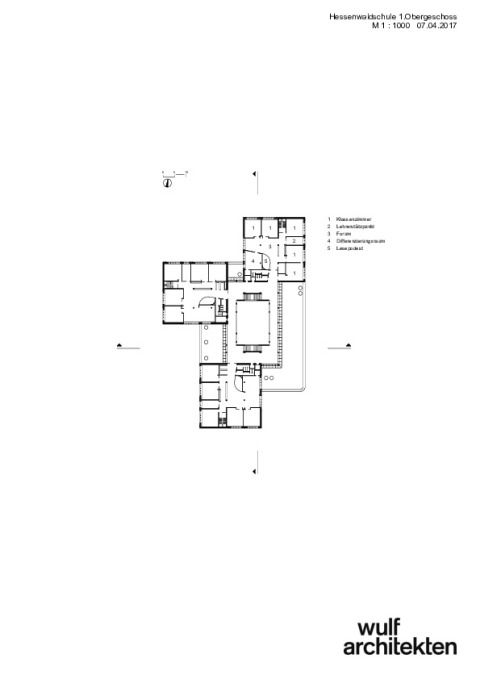

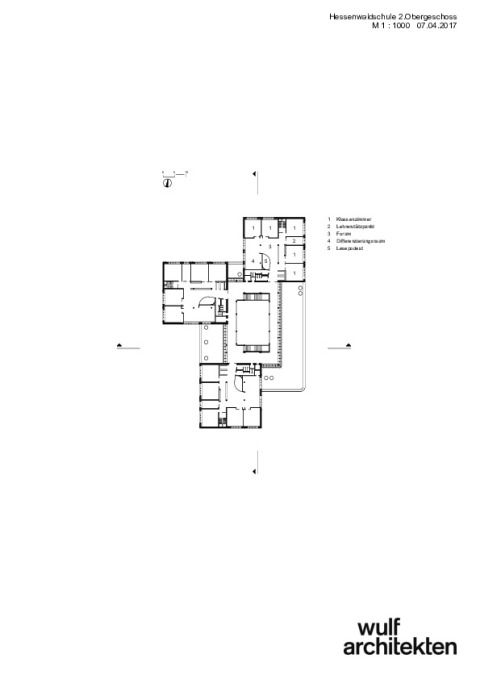

Über eine große einläufige Podesttreppe, die sich zur zentralen Halle öffnet, erreichen die Schüler die beiden Obergeschosse mit den Unterrichtsräumen. Prägend für das Erscheinungsbild der Halle sind die mit Holz verkleideten Sichtbetonflächen der umlaufenden Brüstungen. Als Fußbodenbelag wurde ein geschliffener Zementestrich gewählt, während die Klassenbereiche sowie Foren, Differenzierungsräume und Lehrerstützpunkte einen Kautschukbelag auf Zementestrich erhielten.

Das räumliche Konzept der drei Pavillons bietet Individualität und Identität für die jeweiligen Jahrgangsstufen. Die Sonderbereiche in den Fluren und im Erdgeschoss sind bewusst transparent entworfen. Damit wird einerseits die baukörperliche Figur artikuliert, andererseits auch im Inneren ein sinnlicher Kontrast zwischen der „Klasse“ und den „Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen“ des Forums entwickelt. Alle Bereiche des Schulensembles sind räumlich koppelbar.

Der Freiraum wurde als interpretierbarer Ort verstanden, der vom Wechselspiel aus Kontakt und Rückzug, freiem Spiel und Gruppe lebt. Je nach Bedarf kann er zwischen den Gebäuden und dem Waldrand mit kleinen Gartenräumen wie „Gartenlabor“, „Baumschule“, „Schulgarten“ oder „grünes Klassenzimmer“ bespielt werden.

Die Planung wurde nach den Leitlinien zum nachhaltigen Bauen des Landkreises Darmstadt-Dieburg durchgeführt. Diese sehen für den Wärmeschutz und die Energieeinsparung die Einhaltung des Passivhaus-Standards nach PHPP vor. Aus funktionalen sowie bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten wurden jedoch mit dem Bauherrn Abweichungen abgestimmt.

In der Einhaltung der Kriterien des Passivhaus Institutes bezüglich des Primärenergiebedarfs des gesamten Gebäudes dokumentiert sich der hohe energetische Standard der Schule.