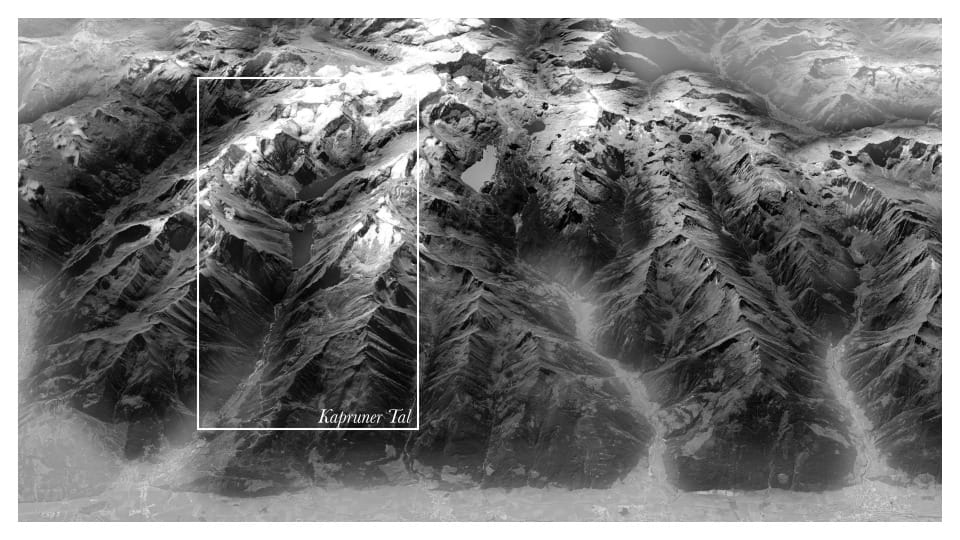

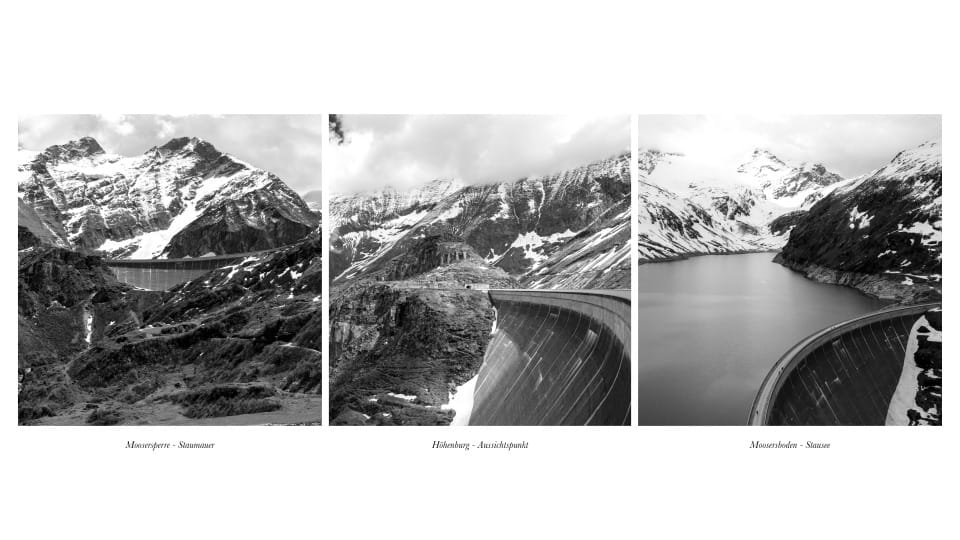

Der Mooserboden-Stausee in Kaprun steht seit nunmehr 70 Jahren, in einer der wohl interessantesten und ansehnlichsten Gebirgsketten der österreichischen Alpen, den Hohe Tauern, für nachhaltige und saubere Energie. Die kleine Stadt mit ihren ca. 3.000 dauerhaften Einwohnern lebt seit Jahren primär vom Winter-Tourismus, welcher sich vorzugsweise im „Glacier“-Skigebiet am Kitzsteinhorn, einem der 3000er Gipfel Österreichs abspielt. Jahr für Jahr steigt auch in den Sommermonaten die Zahl an Wander- und Bergenthusiasten an. Somit müssen neue Sehenswürdigkeiten, Pensionen und Erholungsstätten erschlossen werden. Doch so sehr dieser Massen-Tourismus einen ökonomischen Aufschwung für die Gemeinde und deren Bewohner bedeutet, so fraglich muss dieser in Bezug auf die scheinbar ewig währende Natur betrachtet werden.

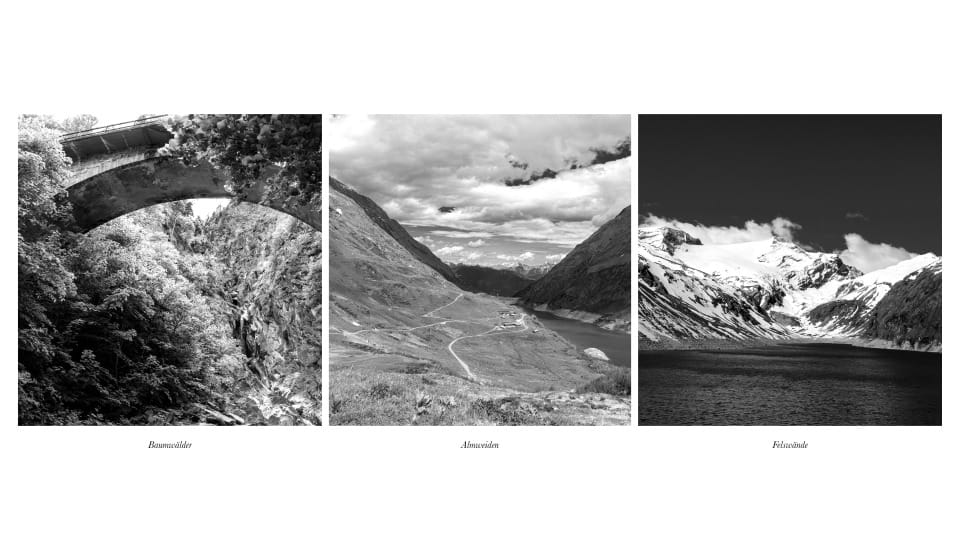

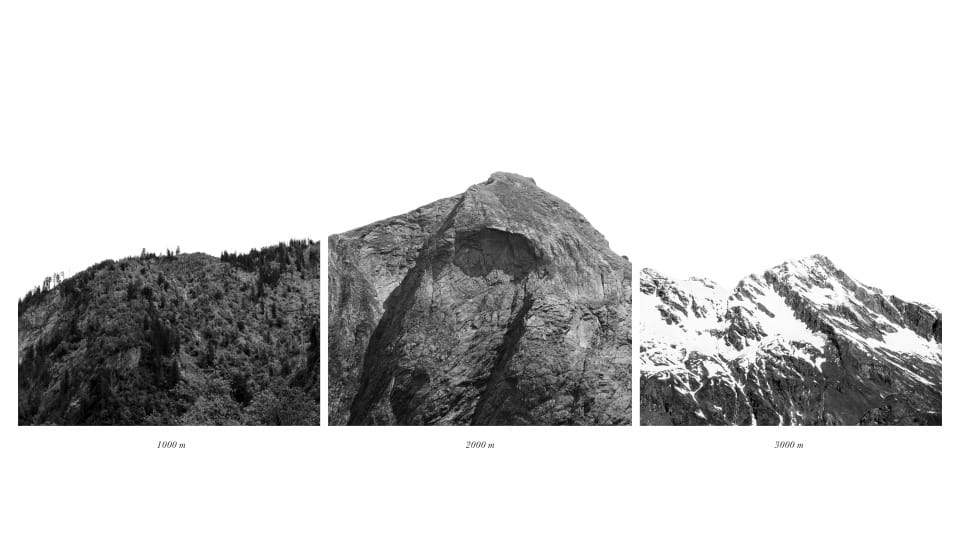

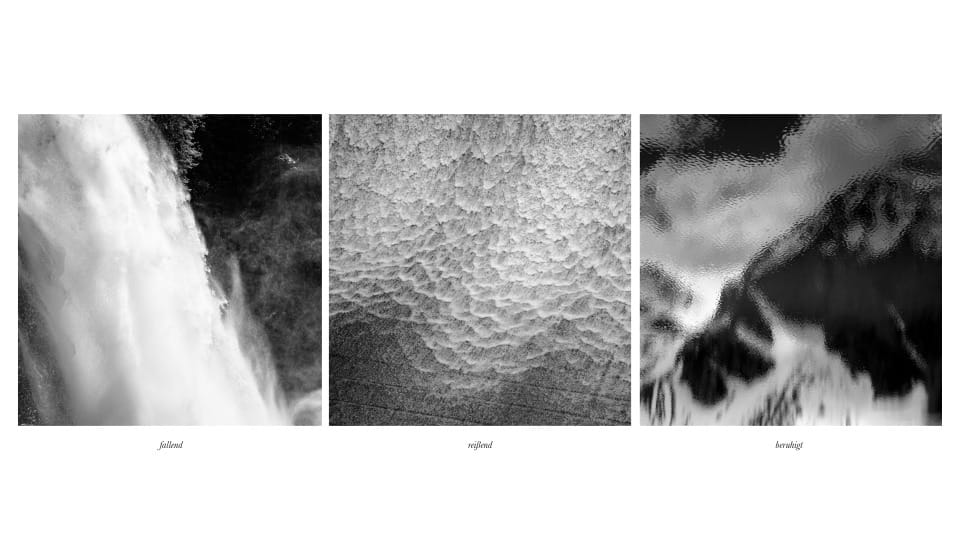

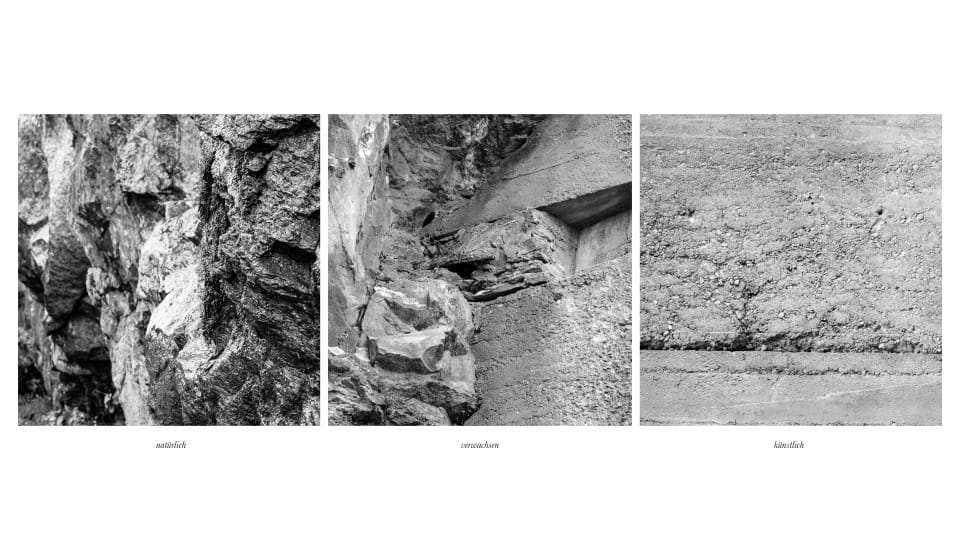

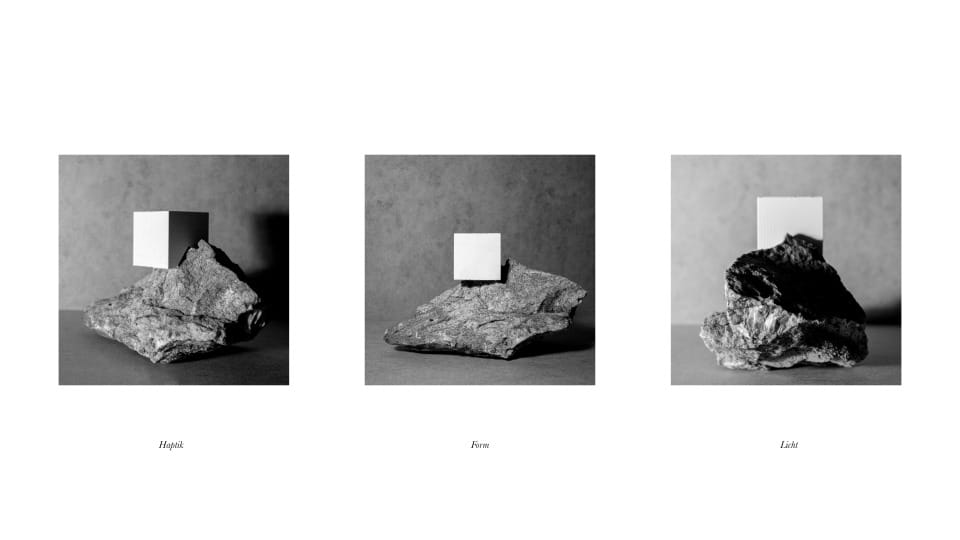

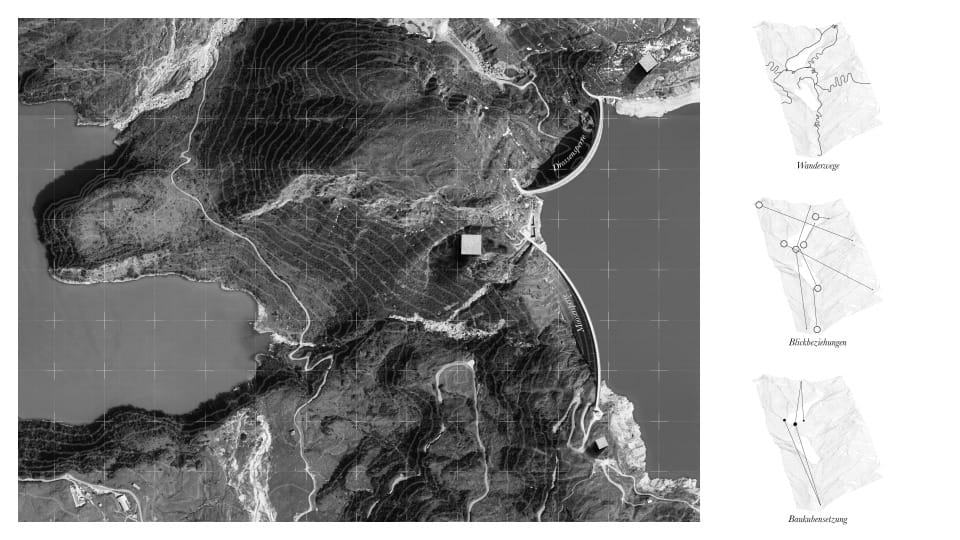

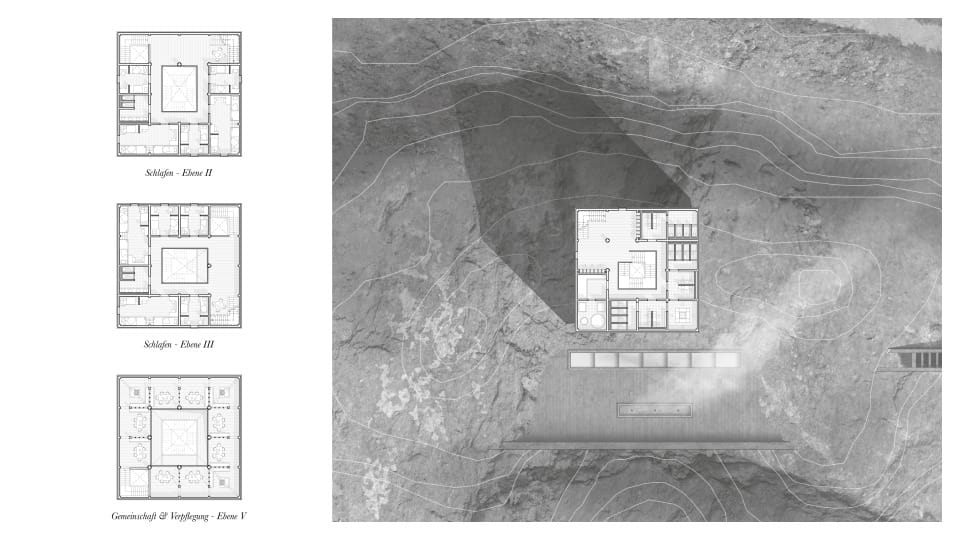

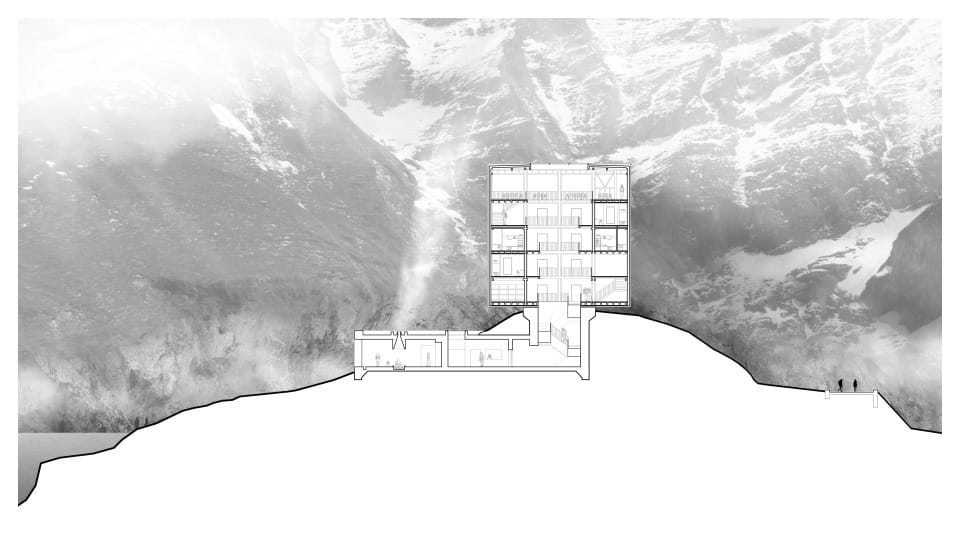

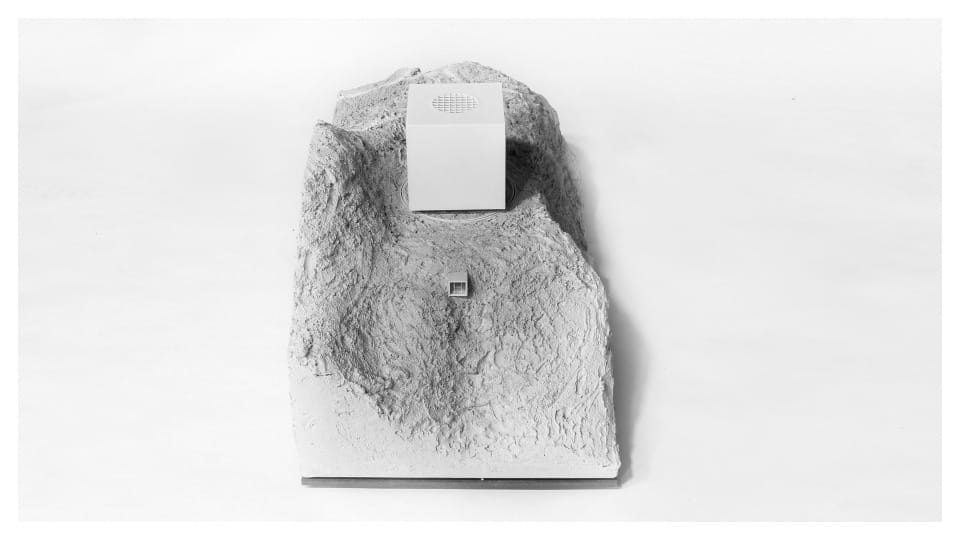

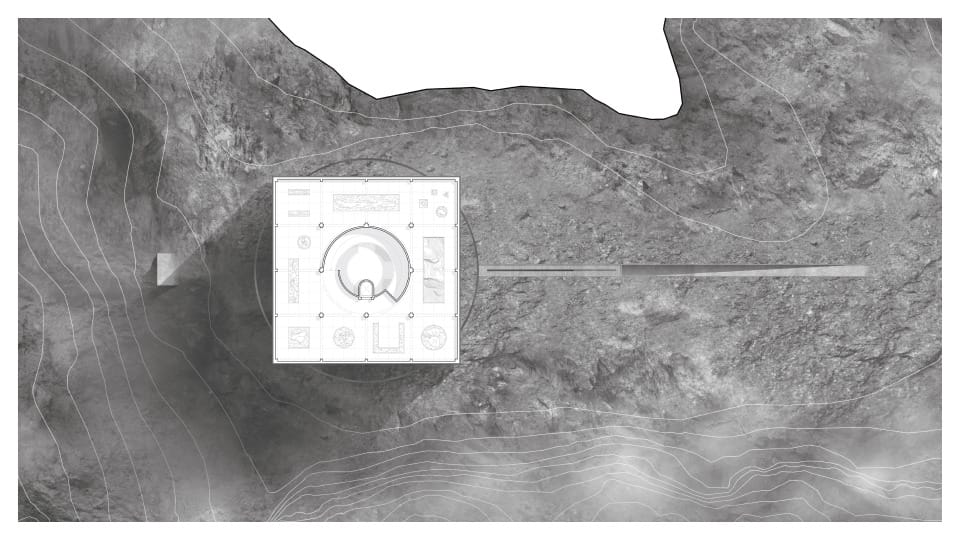

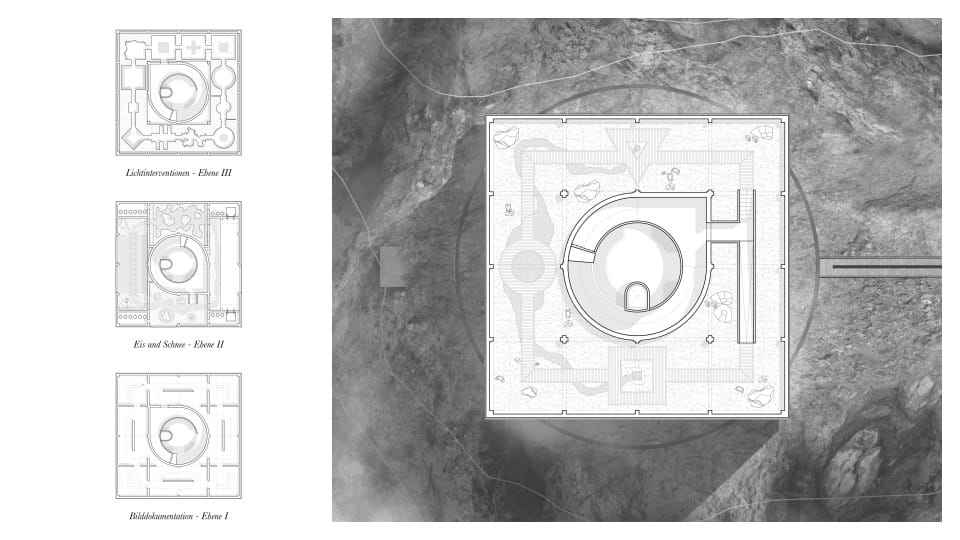

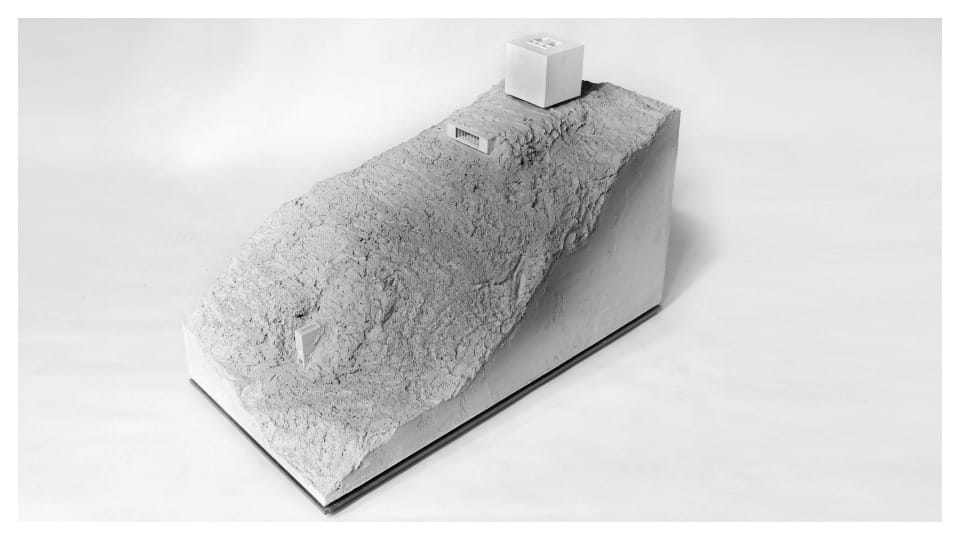

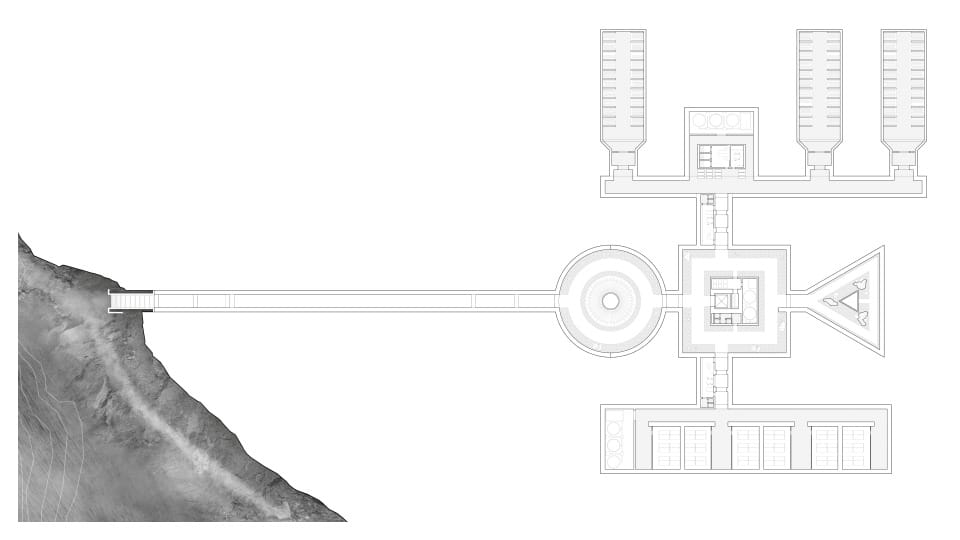

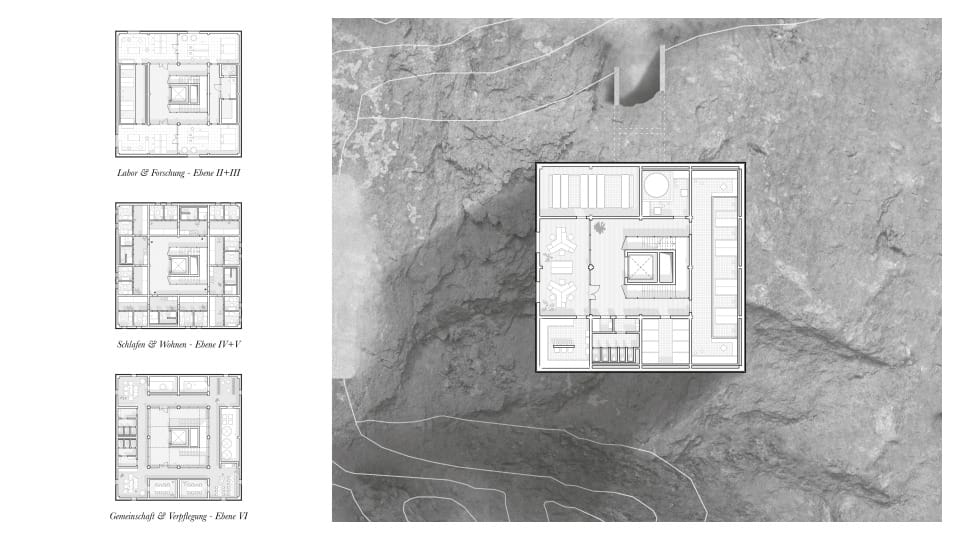

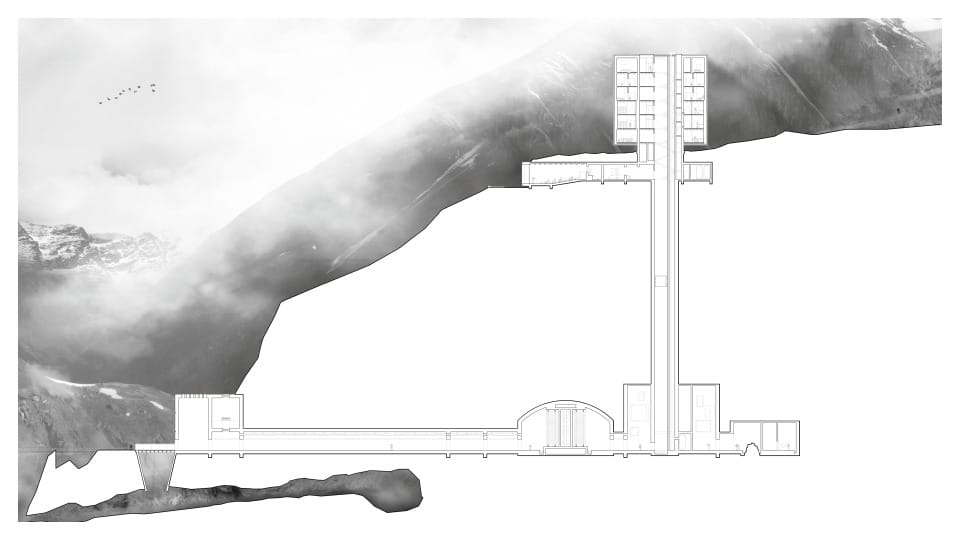

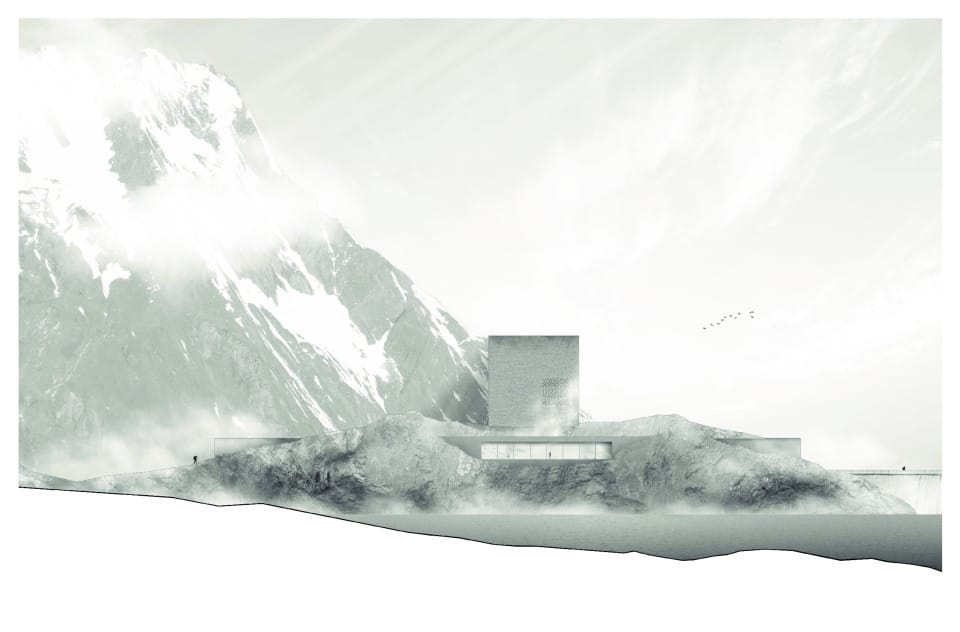

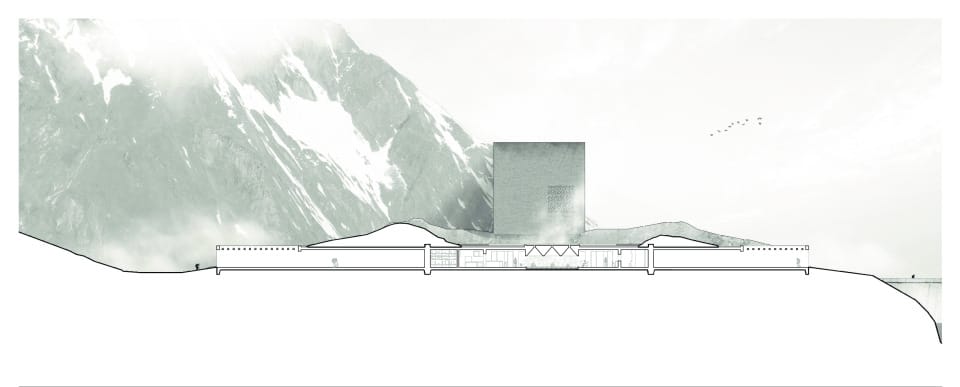

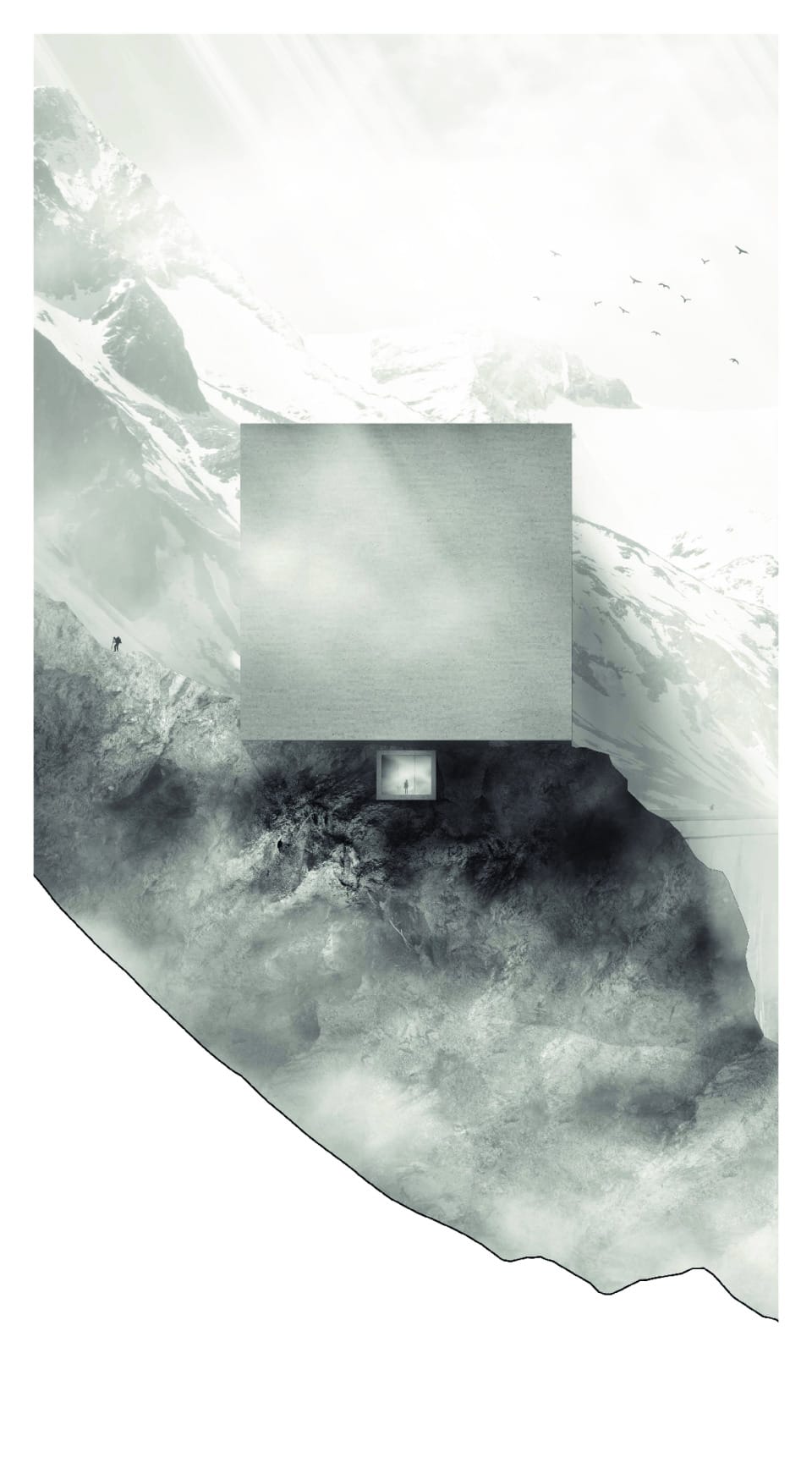

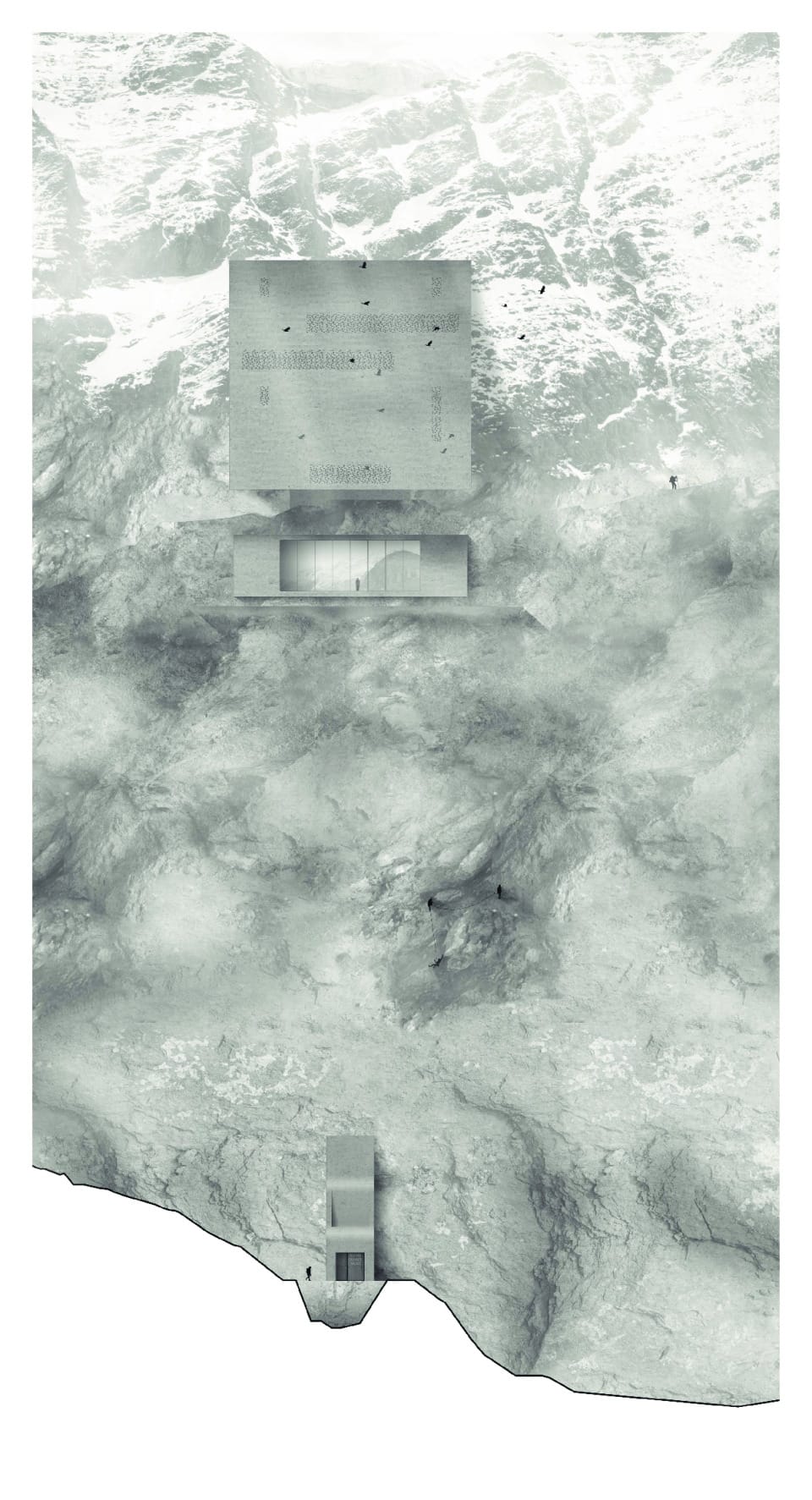

Nachhaltigkeit ist zu unserer Zeit ein omnipräsentes Thema, denn der Klimawandel wird durch länger werdende Sommer und schneearmer Winter immer deutlicher. Um die globale Erwärmung in den Griff zu bekommen, braucht es das gesamte Kollektiv; die Wahrnehmung unserer natürlichen Umgebung hingegen, muss jeder als Individuum für sich selbst erfahren und entwickeln. Der Entwurf verortet sich auf ca 2200 Metern über Normalnull, an einem der beliebtesten Orte im Kapruner Tal. Neben den beiden Staumauern des Mooserboden Sees entstehen drei unterschiedlich dimensionierte Baukörper, deren Nutzungen auf den steigenden Tourismus, mögliche Antworten bieten sollen. Hierbei spielt neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit, auch die Idee der humanen Formensprache und der manipulativen Räume eine tragende Rolle. Betrachtet man die Beschaffenheit dieses Ortes genauer, so wird die Willkür und die spielerische Leichtigkeit der Natur enorm deutlich, welche im primär urbanen Raum nahezu unauffällig bleibt. Menschliche Nuancen an Geröllhängen und Felswänden, welche über viele Jahrhunderte von Schnee, Eis, Wind und Regen geformt wurden, werden durch gerade Linien und bauliche Hinterlassenschaften aus der Zeit der Stausee Errichtung sichtbar. Diese scheinen wie Übergriffe in eine nahezu unberührten Natur zu sein. Betrachtet man die geometrische Form auf philosophischer Ebene so wird klar, dass die unnatürlichste Form der rechte Winkel ist. Dieser Zusammenhang von Natur und Form oder auch aus natürlicher Willkür und menschlicher Planung, wird in in den „Kapruner-Höhen“ dadurch enorm deutlich.

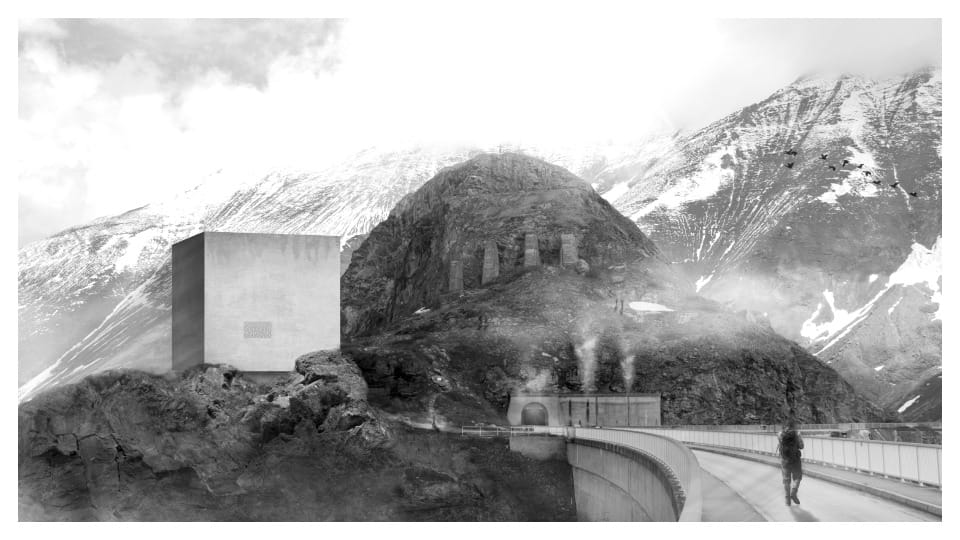

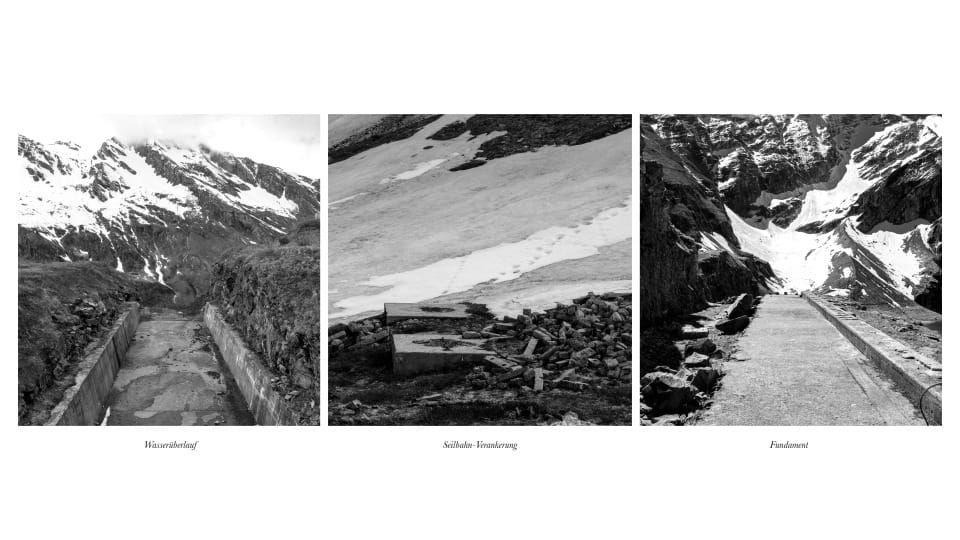

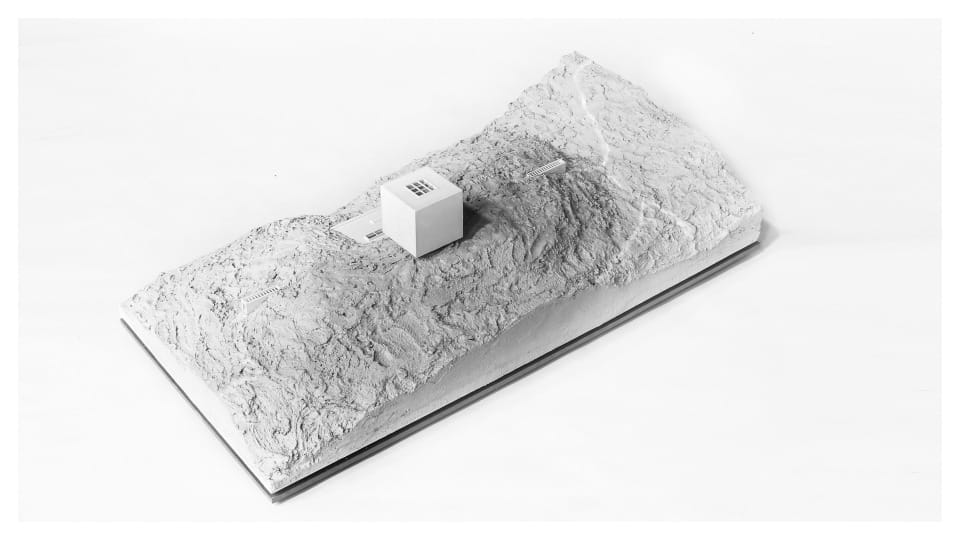

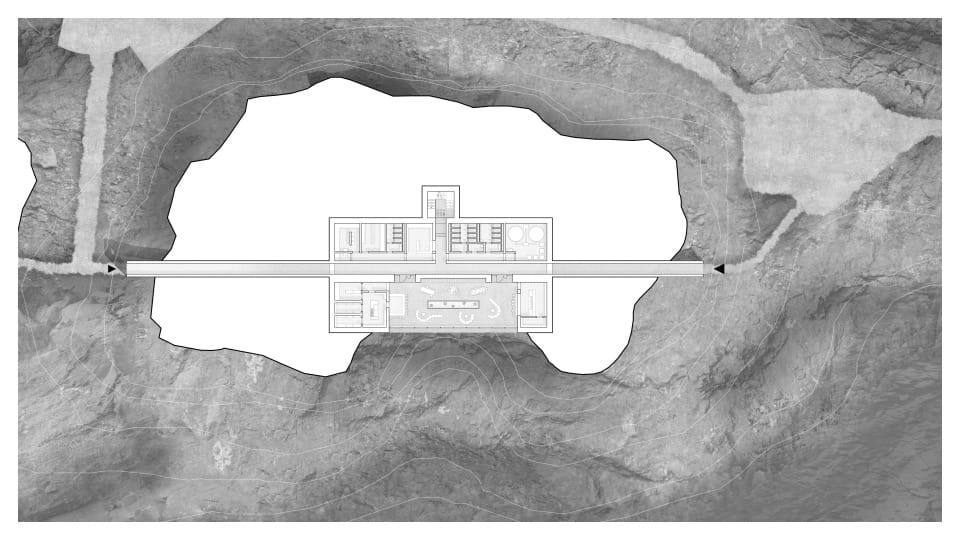

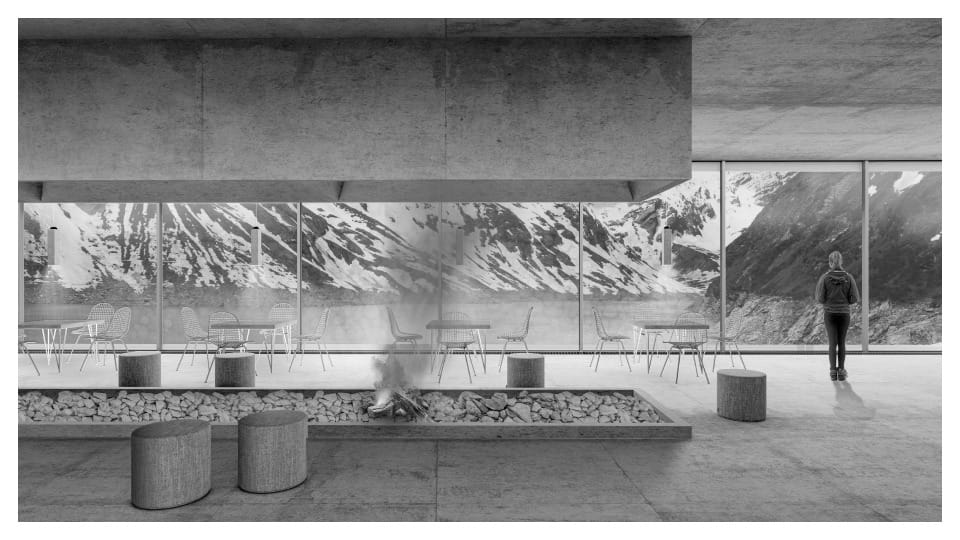

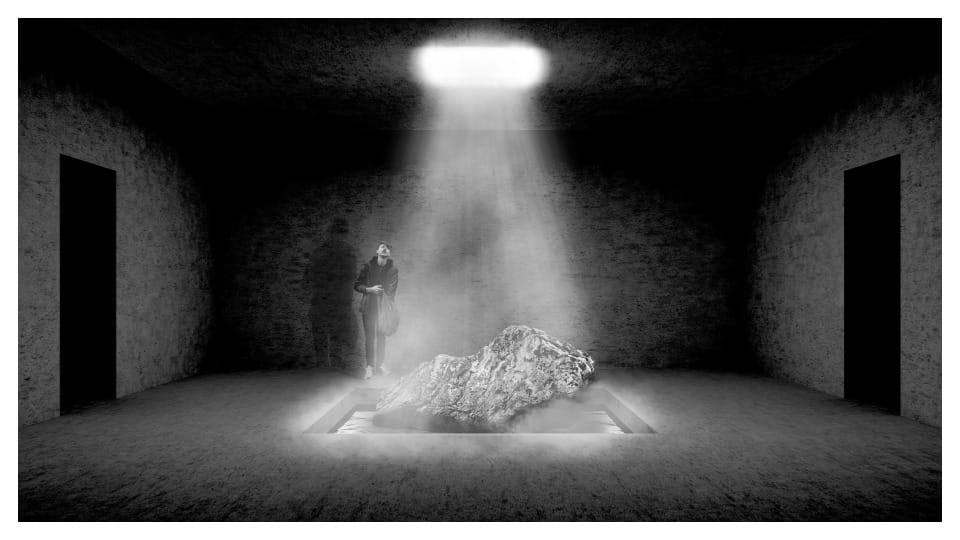

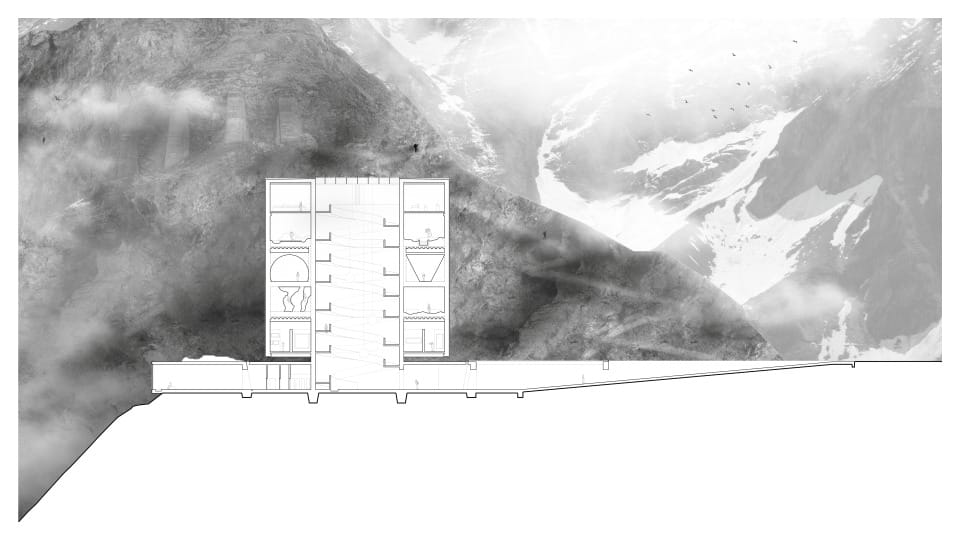

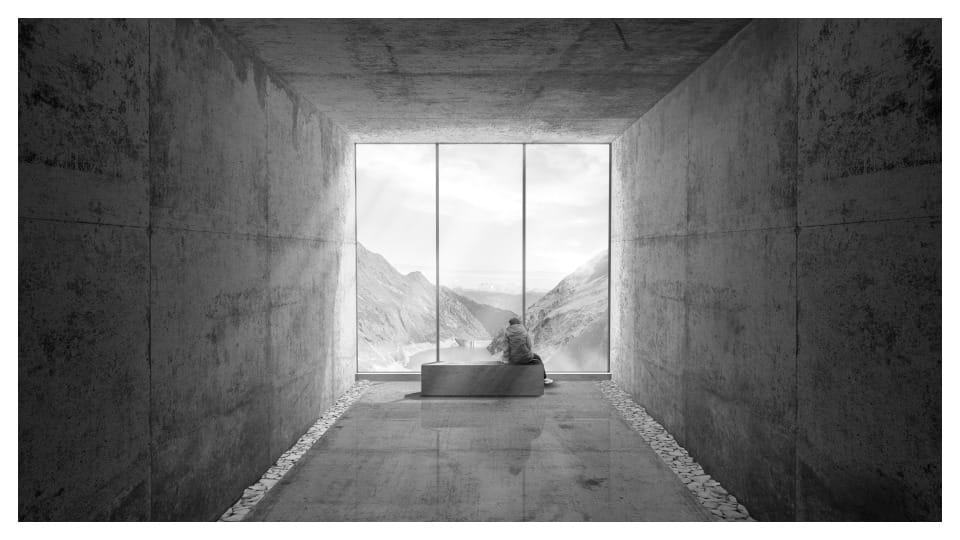

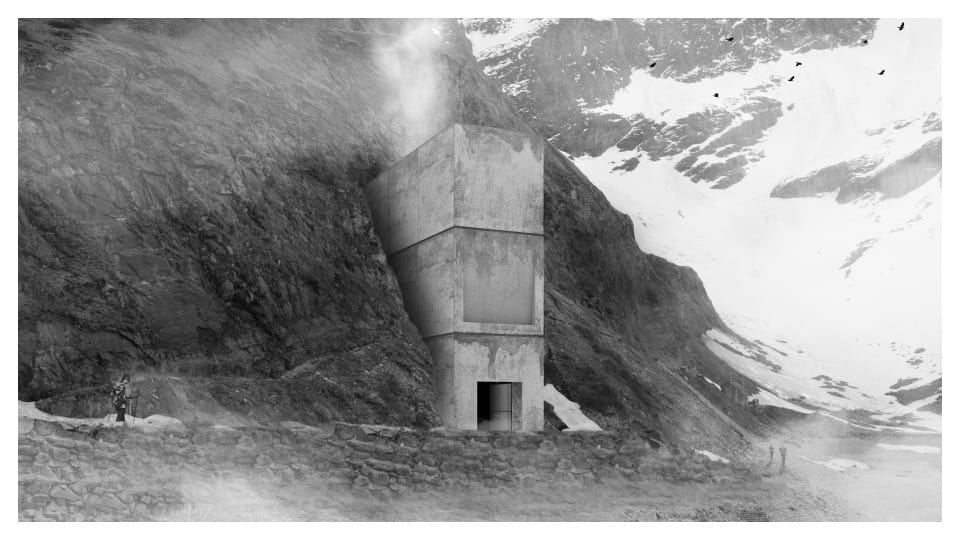

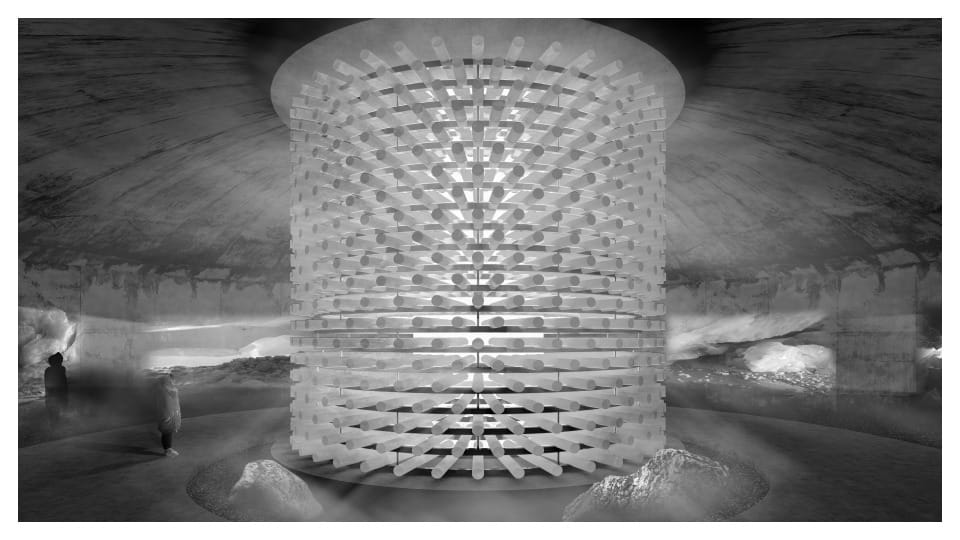

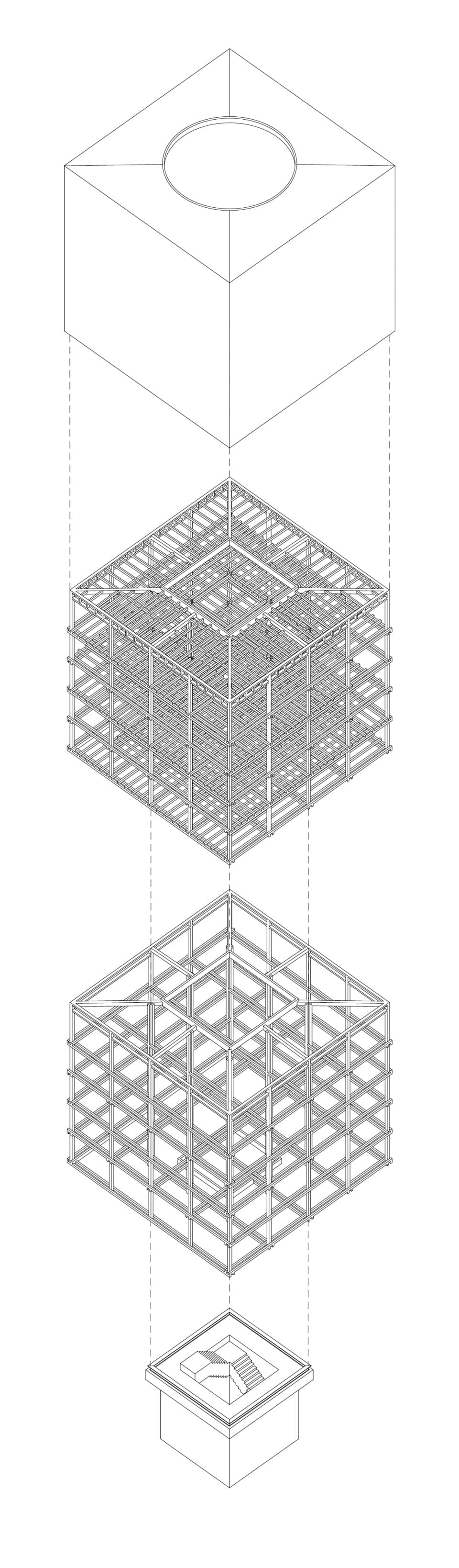

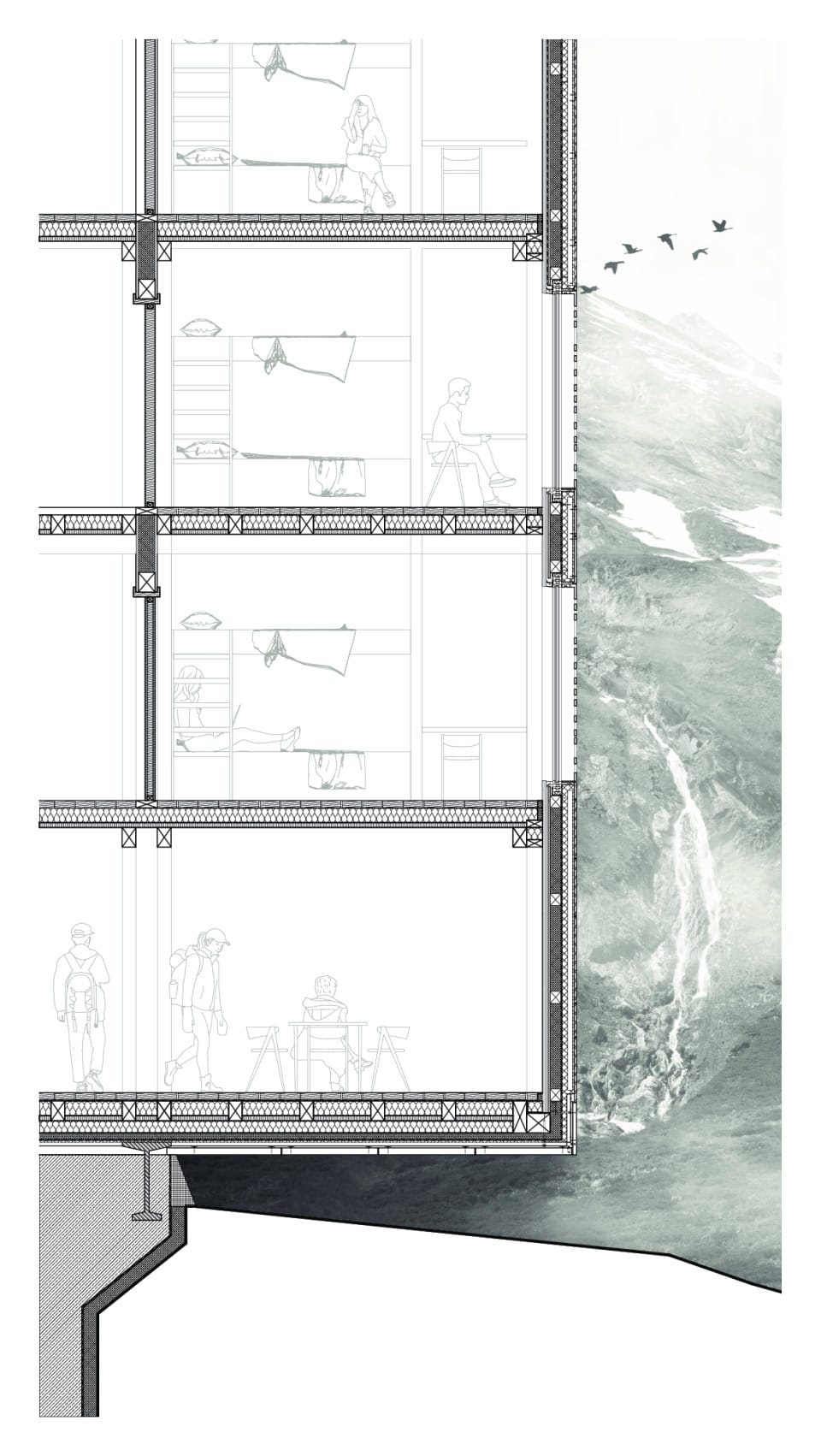

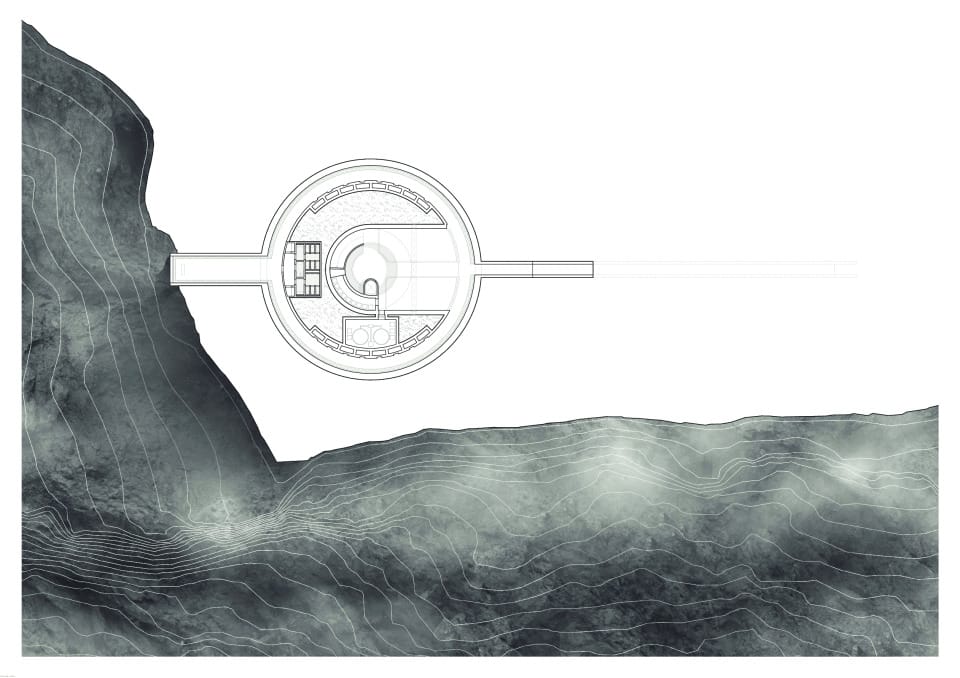

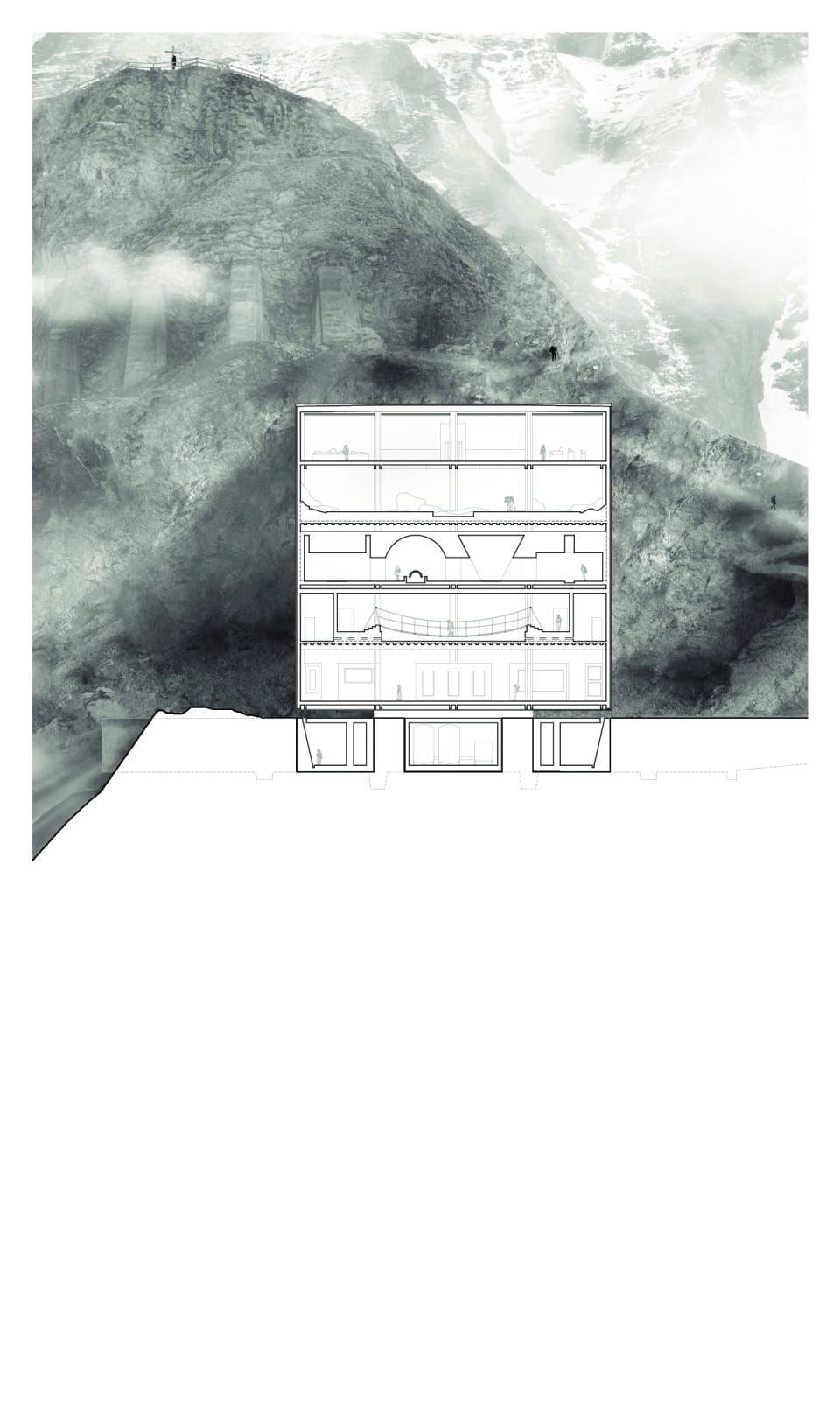

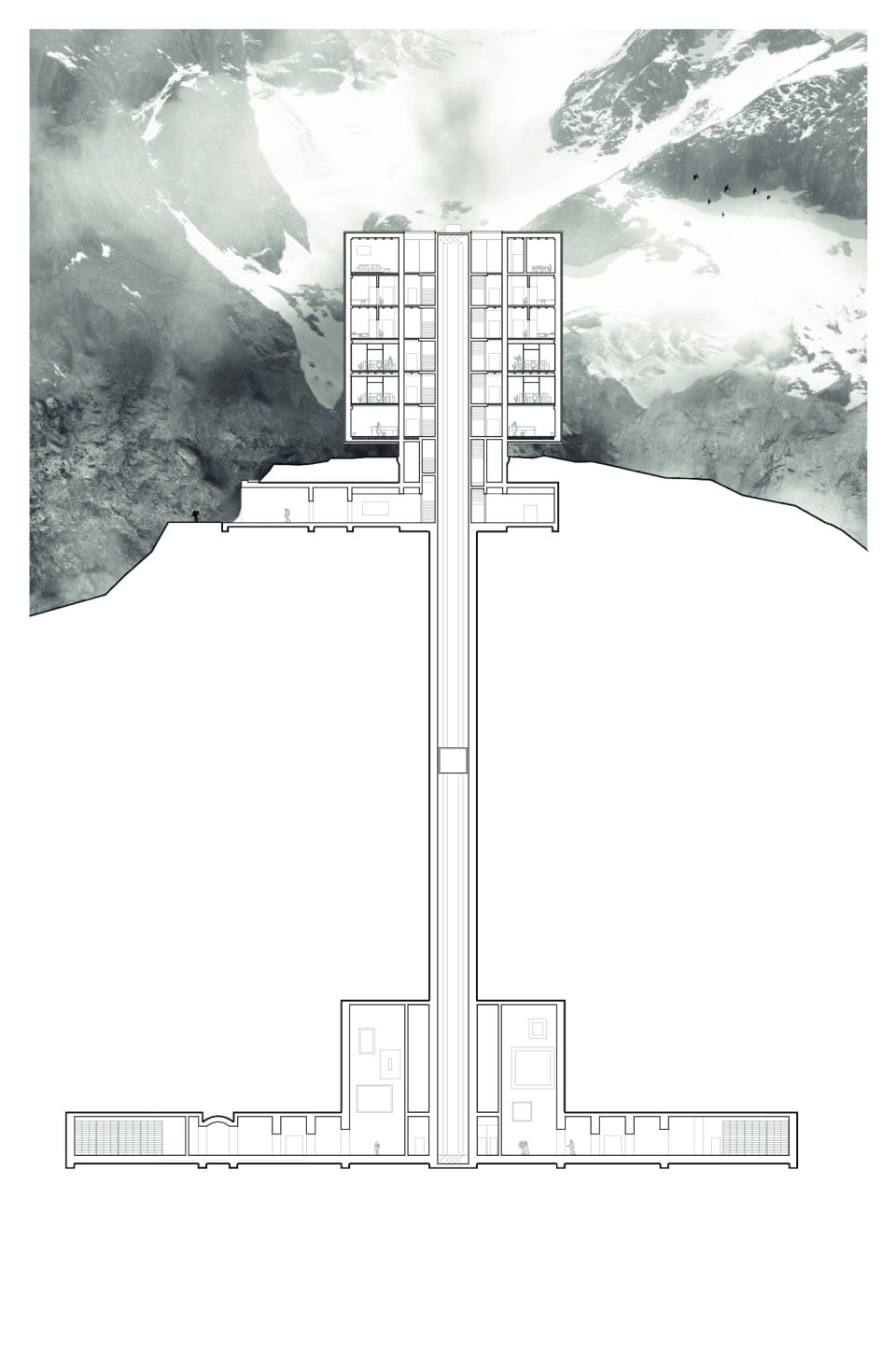

Wie von Gletschern transportierte Findlinge bilden die drei Baukörper somit den offensichtlich, menschlichen Charakter an diesem so surrealen Ort und stehen am Anfang, zwischen und am Ende der beiden Staumauern, welche den Touristen somit auf einen klar vordefinierten Weg führen. Um das individuelle Denken der besuchenden Personen anzuregen, bedarf es einer architektonischen Grundhaltung und Bauart, welche entgegen der äußerlich wirkenden Erscheinung einen dramatischen innenräumlichen Gegensatz schafft. Äußere Massivität wird der inneren Leichtigkeit gegenüber gestellt. Starke Winkel werden zu fließenden Rundungen. Räumliche Ausblicke werden zu einer Reise durch die Zeit. Entgegen der baulichen Konstruktionsart unterscheiden sich die Baukörper lediglich in ihrer räumlichen und zeitlichen Wirkung. Grundsätzlich stehen alle drei Würfel auf einem aus Beton hergestellten Sockel. Diese werden aus den recycelten Relikten aus der Zeit der Staumauer-Errichtung erstellt, welche in weiten Teilen um den Stausee verstreut liegen. Auf dieses massive Fundament werden hölzerne Grundgerüste gestellt, welche durch eine Zangenausbildung statisch ausgesteift werden. Auch die bereits vorhandenen Baugruben werden effektiv genutzt, ohne in das empfindliche Berggefüge eingreifen zu müssen. Diese Kuben sind so erbaut und konstruiert, dass die Möglichkeit besteht, die Bauten auch in der Zukunft neu zu denken und den stetig steigenden Anforderungen anzupassen, welche besonders in der Forschung nötig sind. Über die Holzkonstruktionen wird ein vorgehängtes Kleid von Kalk- und Schieferplatten geworfen, welches einen massiven und der felsigen Umgebung angepassten Charakter vermitteln.

Nachhaltigkeit ist zu unserer Zeit ein omnipräsentes Thema, denn der Klimawandel wird durch länger werdende Sommer und schneearmer Winter immer deutlicher. Um die globale Erwärmung in den Griff zu bekommen, braucht es das gesamte Kollektiv; die Wahrnehmung unserer natürlichen Umgebung hingegen, muss jeder als Individuum für sich selbst erfahren und entwickeln. Der Entwurf verortet sich auf ca 2200 Metern über Normalnull, an einem der beliebtesten Orte im Kapruner Tal. Neben den beiden Staumauern des Mooserboden Sees entstehen drei unterschiedlich dimensionierte Baukörper, deren Nutzungen auf den steigenden Tourismus, mögliche Antworten bieten sollen. Hierbei spielt neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit, auch die Idee der humanen Formensprache und der manipulativen Räume eine tragende Rolle. Betrachtet man die Beschaffenheit dieses Ortes genauer, so wird die Willkür und die spielerische Leichtigkeit der Natur enorm deutlich, welche im primär urbanen Raum nahezu unauffällig bleibt. Menschliche Nuancen an Geröllhängen und Felswänden, welche über viele Jahrhunderte von Schnee, Eis, Wind und Regen geformt wurden, werden durch gerade Linien und bauliche Hinterlassenschaften aus der Zeit der Stausee Errichtung sichtbar. Diese scheinen wie Übergriffe in eine nahezu unberührten Natur zu sein. Betrachtet man die geometrische Form auf philosophischer Ebene so wird klar, dass die unnatürlichste Form der rechte Winkel ist. Dieser Zusammenhang von Natur und Form oder auch aus natürlicher Willkür und menschlicher Planung, wird in in den „Kapruner-Höhen“ dadurch enorm deutlich.

Wie von Gletschern transportierte Findlinge bilden die drei Baukörper somit den offensichtlich, menschlichen Charakter an diesem so surrealen Ort und stehen am Anfang, zwischen und am Ende der beiden Staumauern, welche den Touristen somit auf einen klar vordefinierten Weg führen. Um das individuelle Denken der besuchenden Personen anzuregen, bedarf es einer architektonischen Grundhaltung und Bauart, welche entgegen der äußerlich wirkenden Erscheinung einen dramatischen innenräumlichen Gegensatz schafft. Äußere Massivität wird der inneren Leichtigkeit gegenüber gestellt. Starke Winkel werden zu fließenden Rundungen. Räumliche Ausblicke werden zu einer Reise durch die Zeit. Entgegen der baulichen Konstruktionsart unterscheiden sich die Baukörper lediglich in ihrer räumlichen und zeitlichen Wirkung. Grundsätzlich stehen alle drei Würfel auf einem aus Beton hergestellten Sockel. Diese werden aus den recycelten Relikten aus der Zeit der Staumauer-Errichtung erstellt, welche in weiten Teilen um den Stausee verstreut liegen. Auf dieses massive Fundament werden hölzerne Grundgerüste gestellt, welche durch eine Zangenausbildung statisch ausgesteift werden. Auch die bereits vorhandenen Baugruben werden effektiv genutzt, ohne in das empfindliche Berggefüge eingreifen zu müssen. Diese Kuben sind so erbaut und konstruiert, dass die Möglichkeit besteht, die Bauten auch in der Zukunft neu zu denken und den stetig steigenden Anforderungen anzupassen, welche besonders in der Forschung nötig sind. Über die Holzkonstruktionen wird ein vorgehängtes Kleid von Kalk- und Schieferplatten geworfen, welches einen massiven und der felsigen Umgebung angepassten Charakter vermitteln.