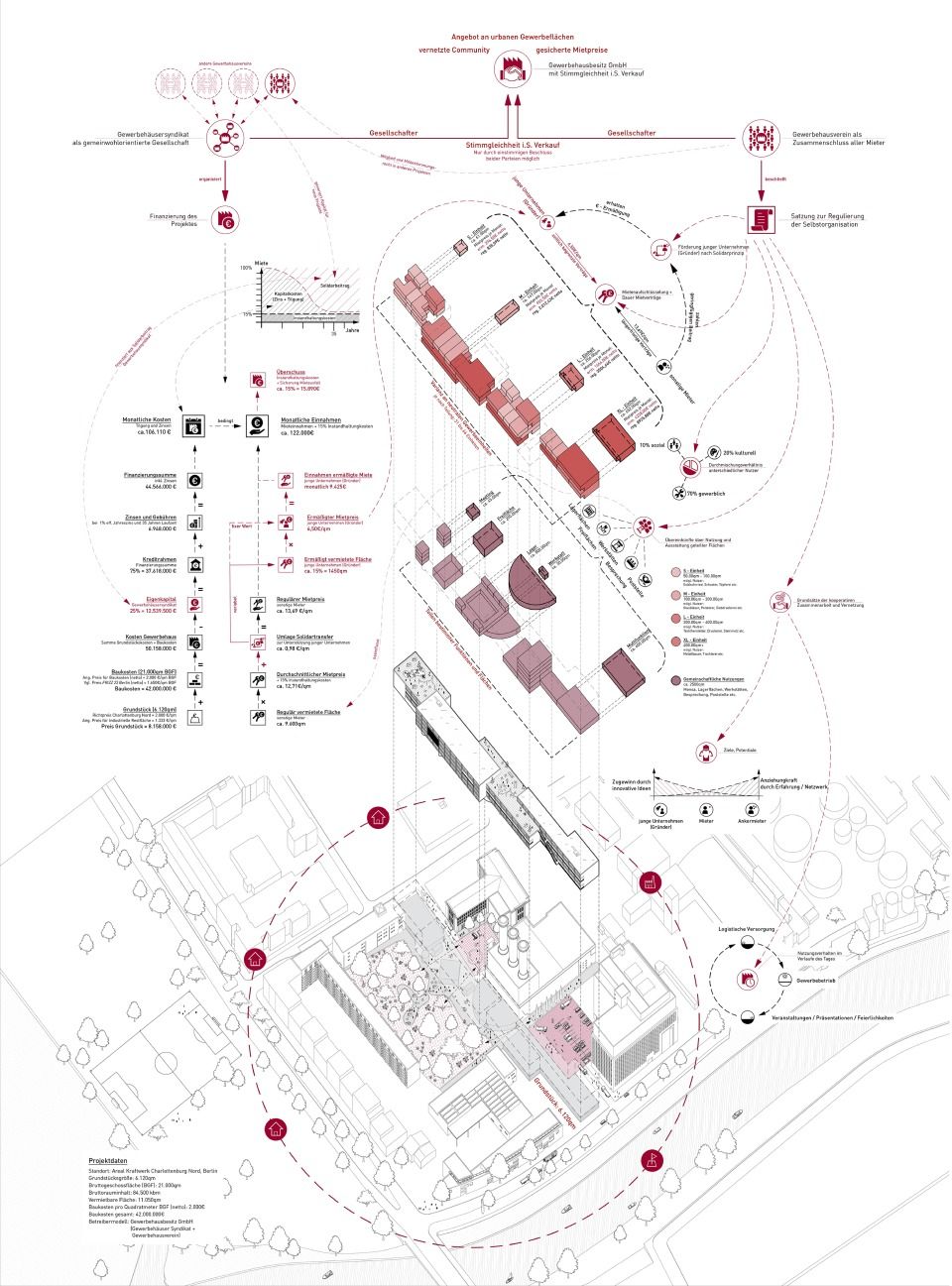

Im süd-östlichen Teil der Mierendorffinsel liegt das Areal des Kraftwerk Charlottenburg. Viele bauliche Anlagen des Kraftwerks sind heute nicht mehr in Betrieb und stehen leer. Das Gebiet liegt prominent an der Spree und ist infrastrukturell gut angebunden. Das Potential dieser innerstädtischen Fläche ist also enorm. Die Idee ist es ein Produktionshaus zu schaffen, dass sich nicht auf eine spezielle Produktion fixiert, sondern eine Plattform für eine Gemeinschaft von vielen Gewerbetreibenden bereitstellt.

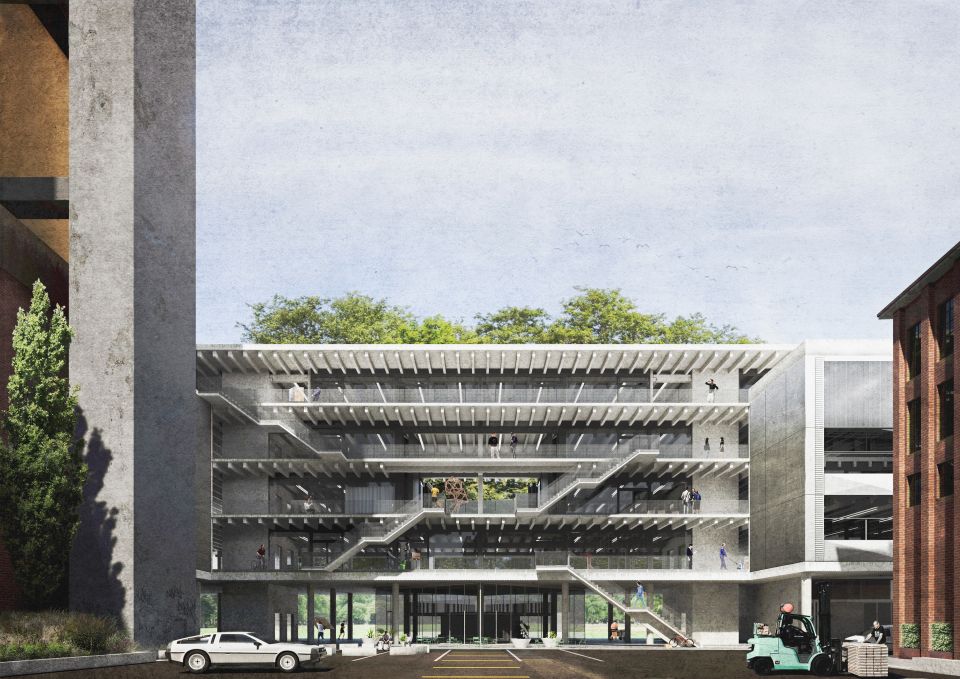

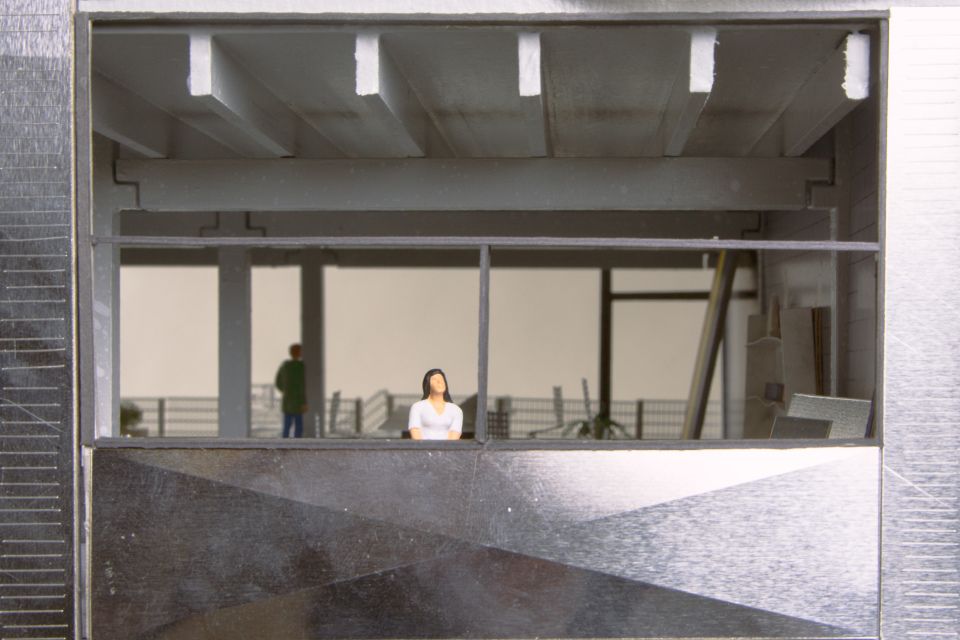

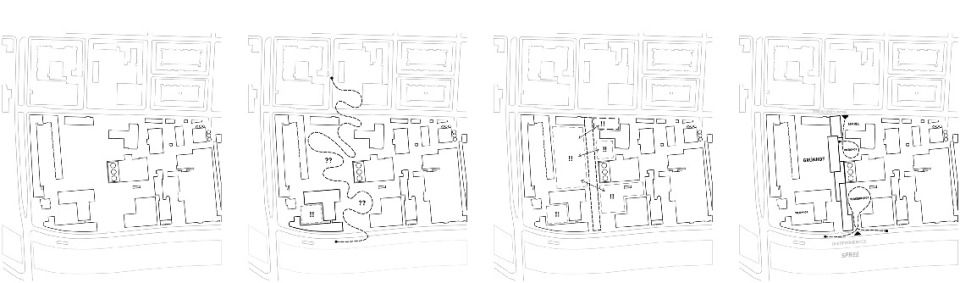

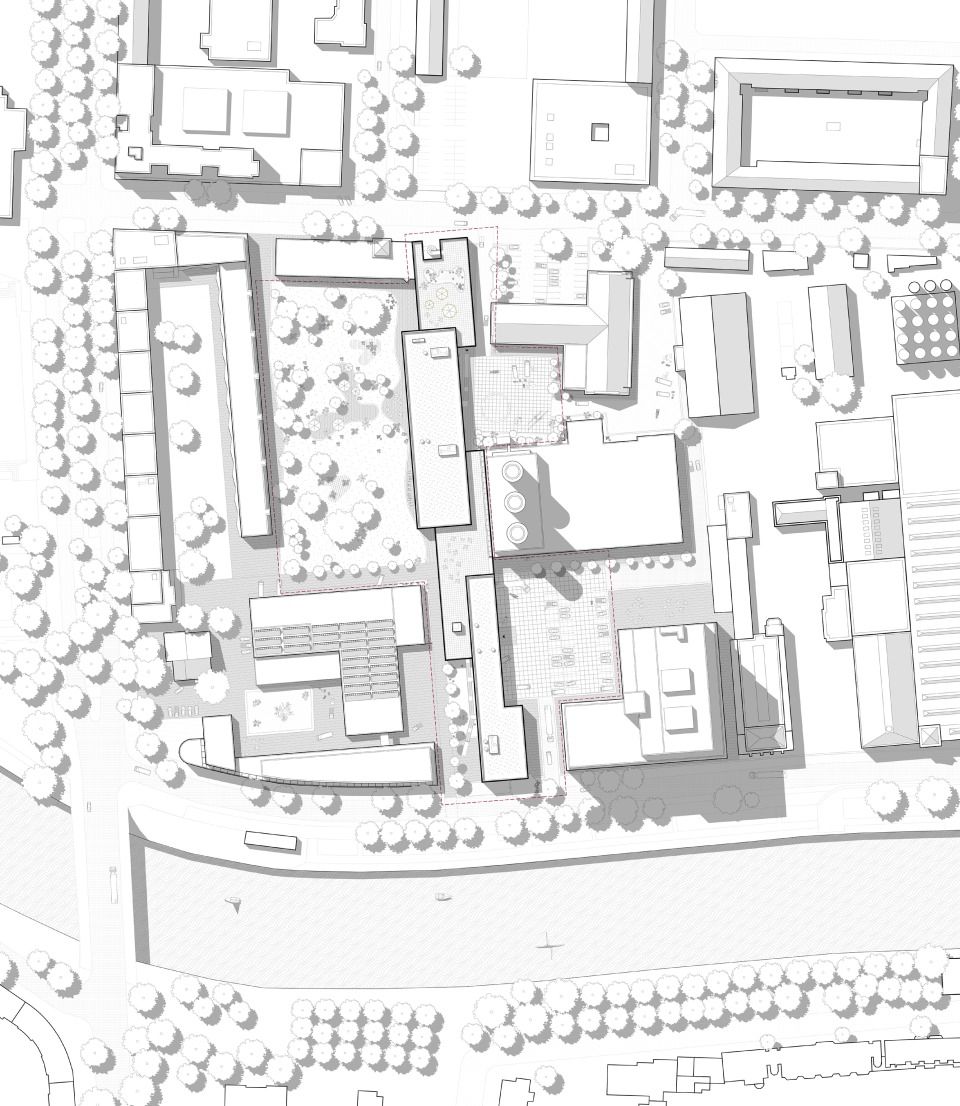

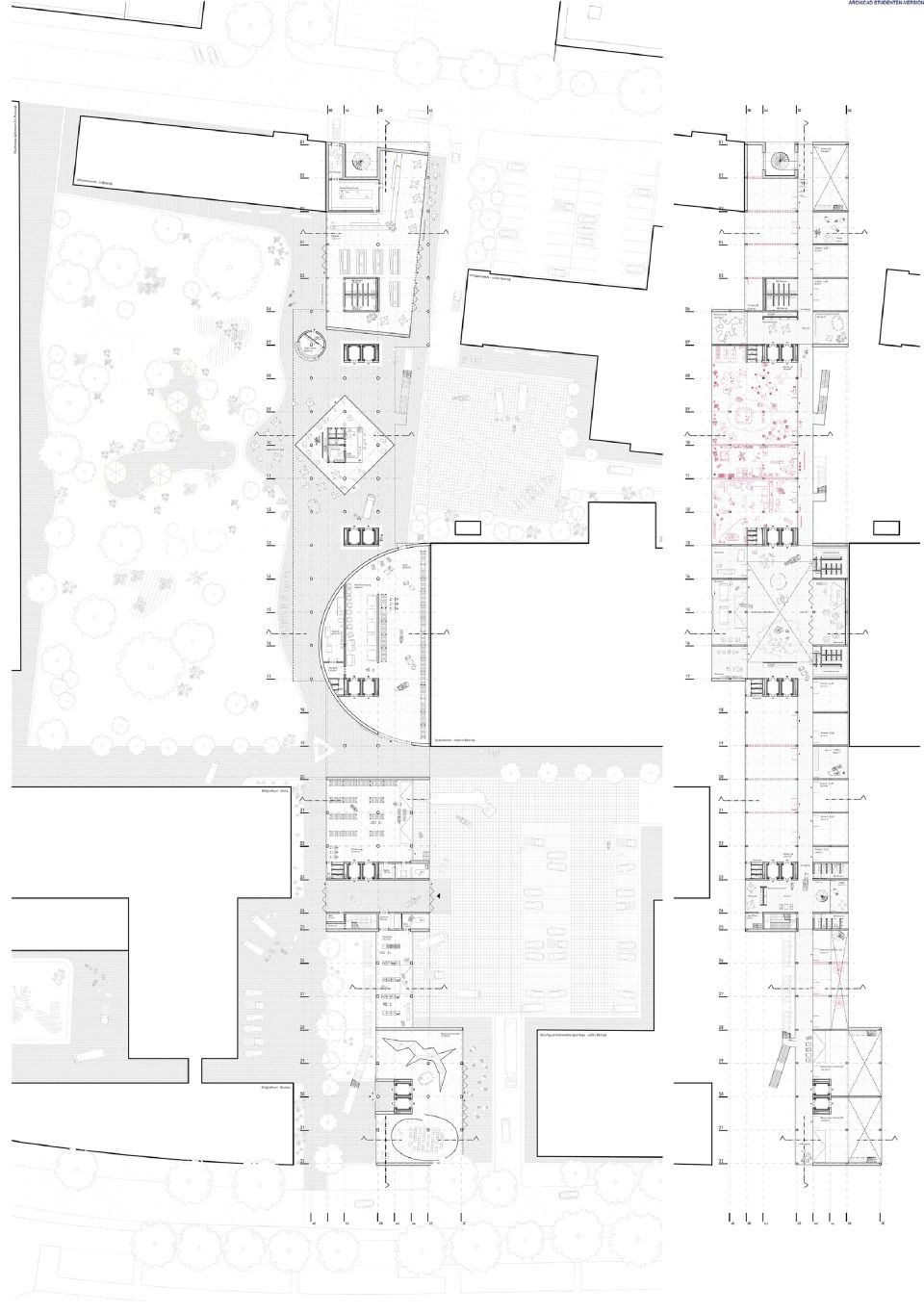

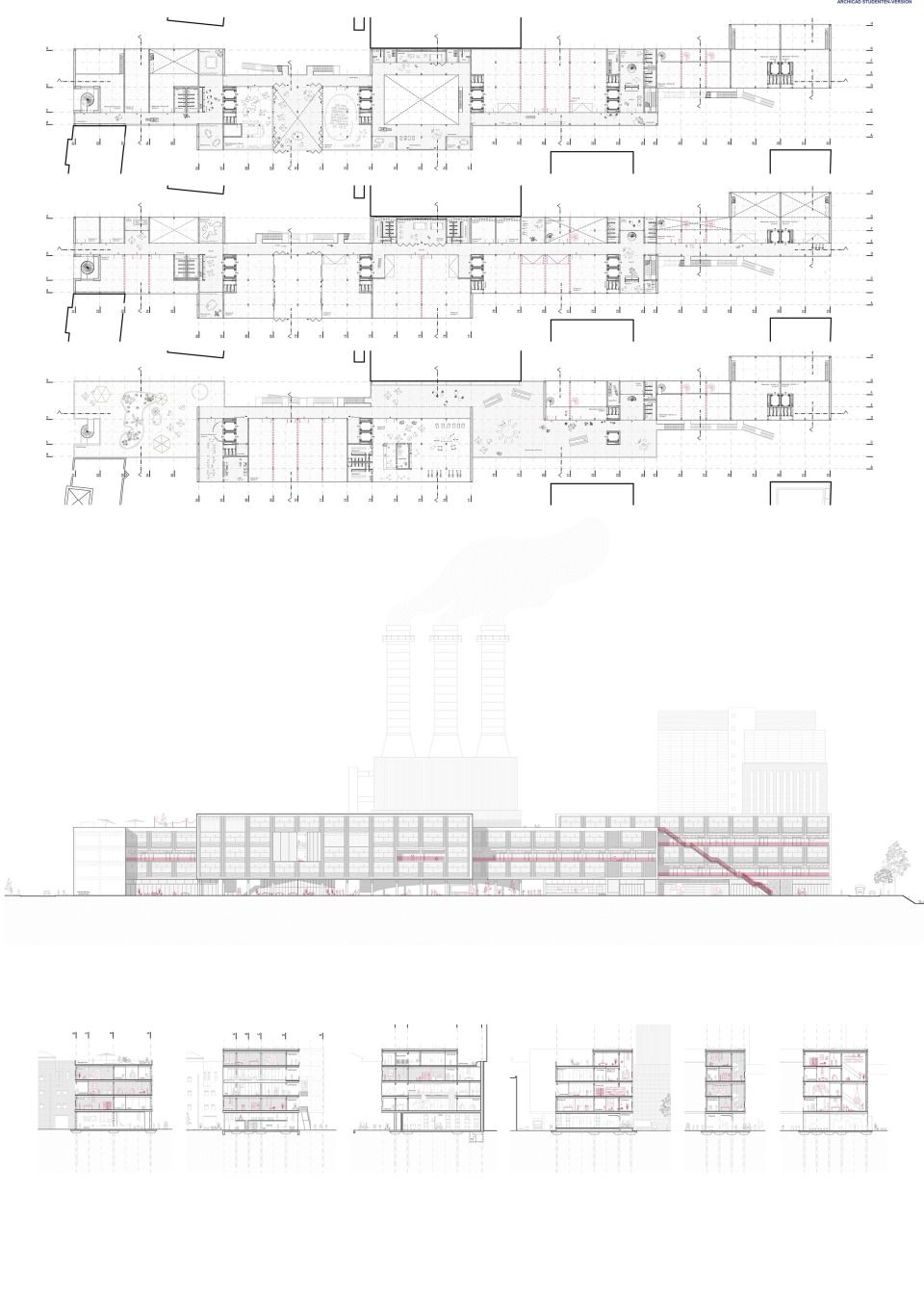

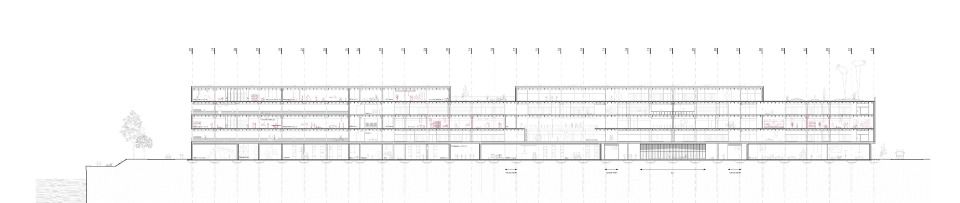

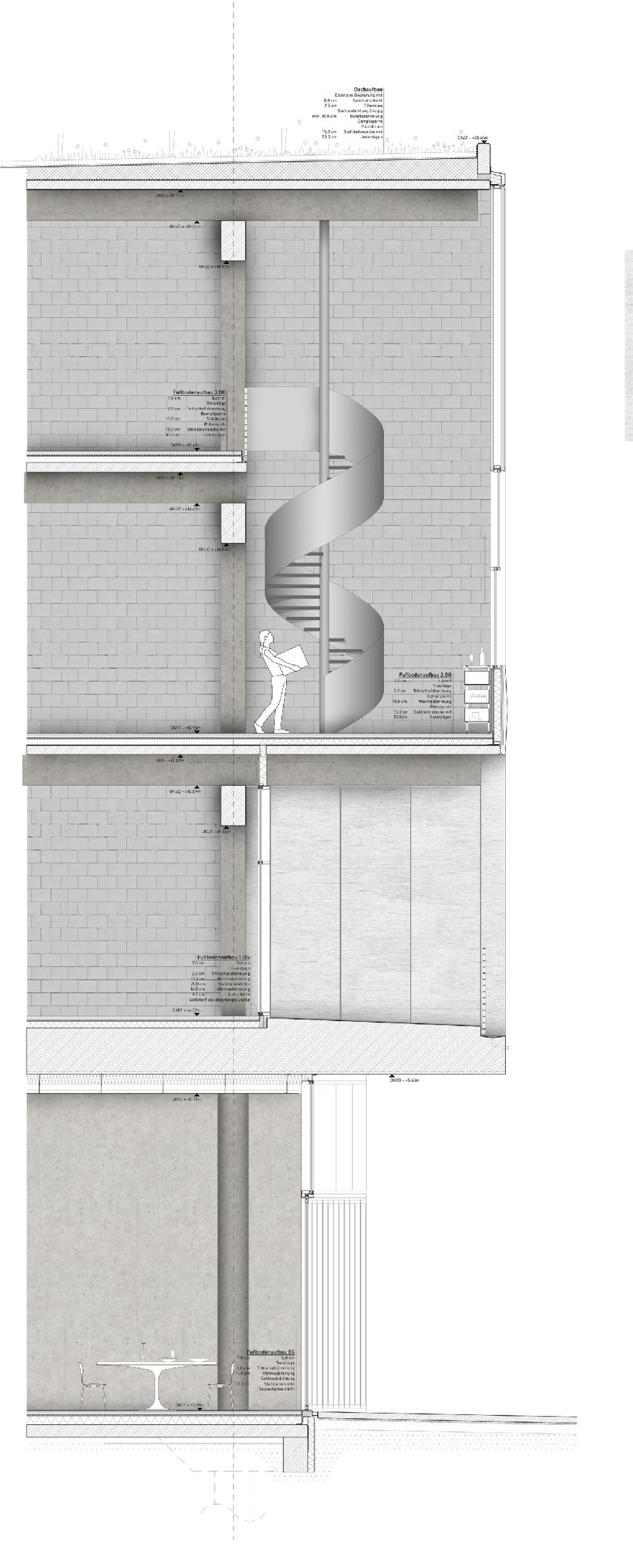

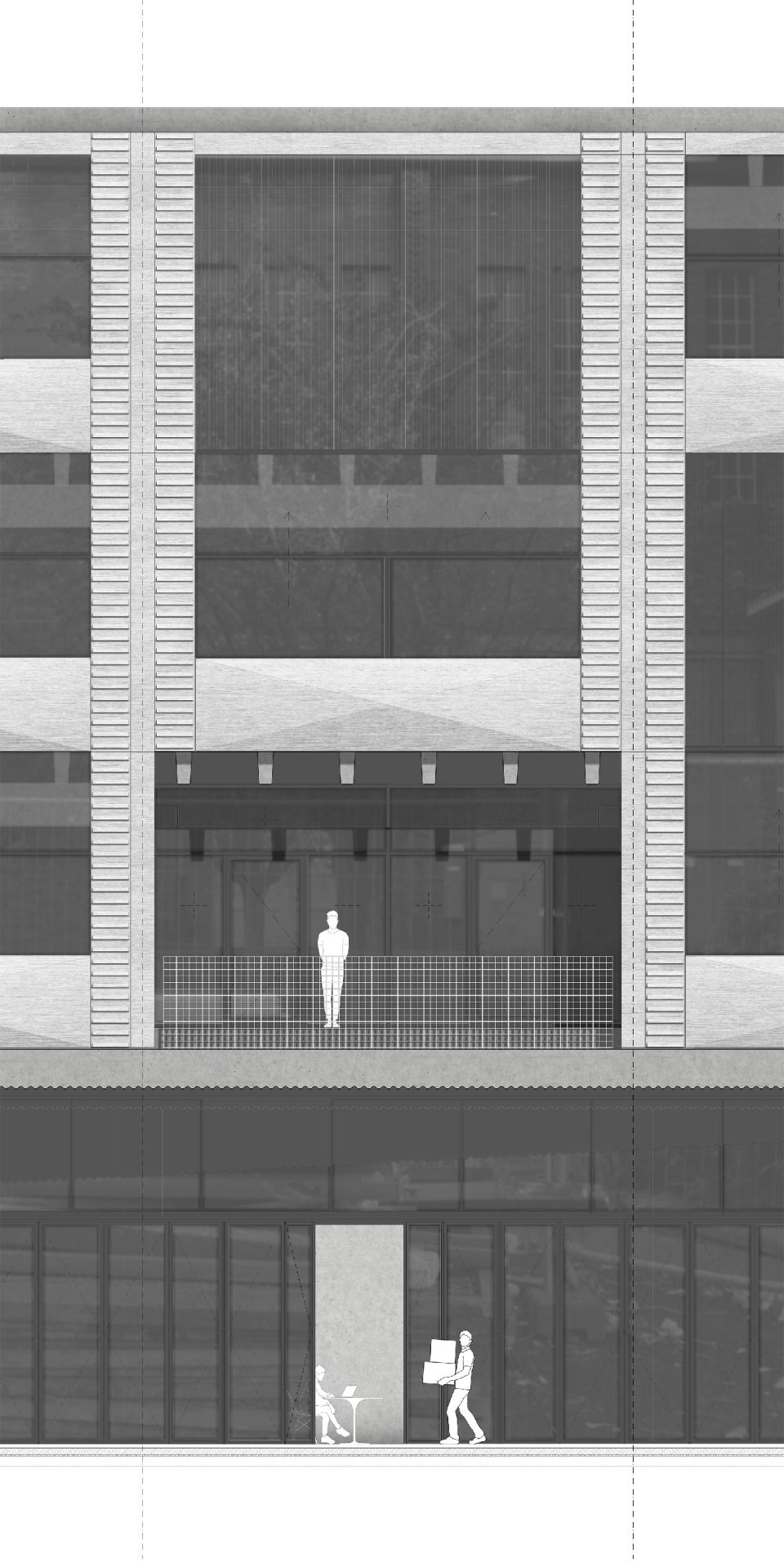

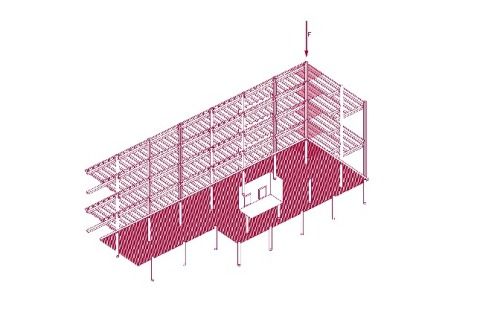

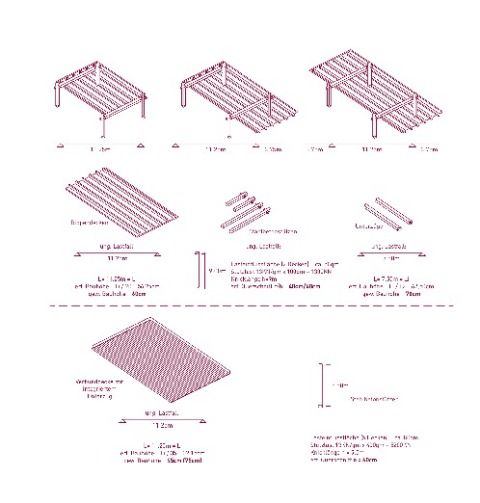

Im ständigen Dialog mit den großformatigen und ikonischen Industriebauten soll nun das Projekt „homo faber“ erdacht werden. In einer noch freien Achse zwischen bestehender Wohnbebauung und der Spree, entlang der erwähnten ehemaligen Kraftwerksbauten, ist das Baugrundstück lokalisiert. Ein langer geradliniger Baukörper passiert in Nord-Südrichtung die markanten Industriebauten und definiert gezielt Hof-, Platz- und Parkräume, die um das Gebäude links und rechts alternieren. So wird aus dem vorherrschenden „losen Gefüge“ des Städtebaus eine gefasste Komposition. Die enorme Länge des Gebäudes erfordert architektonische präzise gesetzte Eingangs- und Erdgeschosszonen, um eine Orientierung für Nutzer und Besucher zu schaffen. Das diverse und offene Erdgeschoss stützt einen rigiden Riegel, dessen Kubatur sich durch Herausschieben und Einrücken in Kontext der bestehenden Gebäude einbettet.

So soll ein Produktionshaus entstehen, dass eine Nachbarschaft aus Produzierenden beherbergt, in dem junge Unternehmen unterstützt werden und von den bereits etablierten Produzenten lernen, in dem Synergieeffekte von geteilten Flächen und Gerätschaften erzeugt werden, und dass durch Schaffung eines urbanen Umfelds und öffentlichen Nutzungen das ehemalige Industriegelände öffnet, erfahrbar und nutzbar macht.

Im ständigen Dialog mit den großformatigen und ikonischen Industriebauten soll nun das Projekt „homo faber“ erdacht werden. In einer noch freien Achse zwischen bestehender Wohnbebauung und der Spree, entlang der erwähnten ehemaligen Kraftwerksbauten, ist das Baugrundstück lokalisiert. Ein langer geradliniger Baukörper passiert in Nord-Südrichtung die markanten Industriebauten und definiert gezielt Hof-, Platz- und Parkräume, die um das Gebäude links und rechts alternieren. So wird aus dem vorherrschenden „losen Gefüge“ des Städtebaus eine gefasste Komposition. Die enorme Länge des Gebäudes erfordert architektonische präzise gesetzte Eingangs- und Erdgeschosszonen, um eine Orientierung für Nutzer und Besucher zu schaffen. Das diverse und offene Erdgeschoss stützt einen rigiden Riegel, dessen Kubatur sich durch Herausschieben und Einrücken in Kontext der bestehenden Gebäude einbettet.

So soll ein Produktionshaus entstehen, dass eine Nachbarschaft aus Produzierenden beherbergt, in dem junge Unternehmen unterstützt werden und von den bereits etablierten Produzenten lernen, in dem Synergieeffekte von geteilten Flächen und Gerätschaften erzeugt werden, und dass durch Schaffung eines urbanen Umfelds und öffentlichen Nutzungen das ehemalige Industriegelände öffnet, erfahrbar und nutzbar macht.