Eine universelle Architektur im internationalen Stil, nimmt im modernen Zeitalter zunehmend zu. Die Spezifika eines Kontextes werden dabei missachtet und die Kultur individueller Siedlungen durch Replikationen, vereinheitlicht. Daraus ergibt sich zudem das Problem, der fehlenden Identifikation der Bewohner mit ihrer Umgebung. Um durch Neubauten eine Fortführung der regionalen Identität zu erreichen, ist es grundlegend, die Kultur in einem architektonischen Kontext zu bewerten. Der aktuelle Architekturdiskurs über den Genius Loci, stellt eine Möglichkeit dar, den Charakter eines Ortes in seiner Individualität zu beschreiben. Als Grundlage dient das Werk von Christian Norberg-Schulz und die aktuellere Literatur von Tomáš Valena, die eine Aufschlüsselung von Kategorien, die den Genius Loci definieren, skizzieren. Dabei wird allerdings der Faktor der Zeit unzureichend behandelt und damit auf keine Veränderung regionaler Identitäten eingegangen, weshalb dieser Zusammenhang im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit näher analysiert wird.

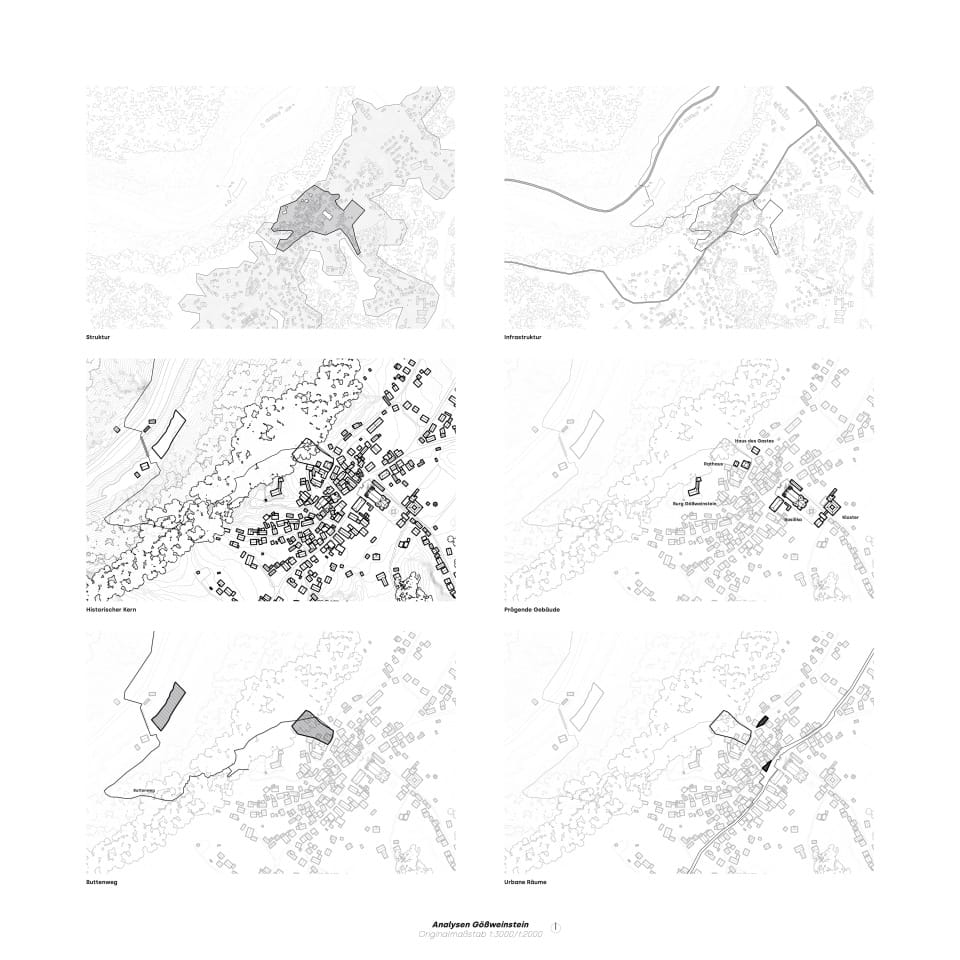

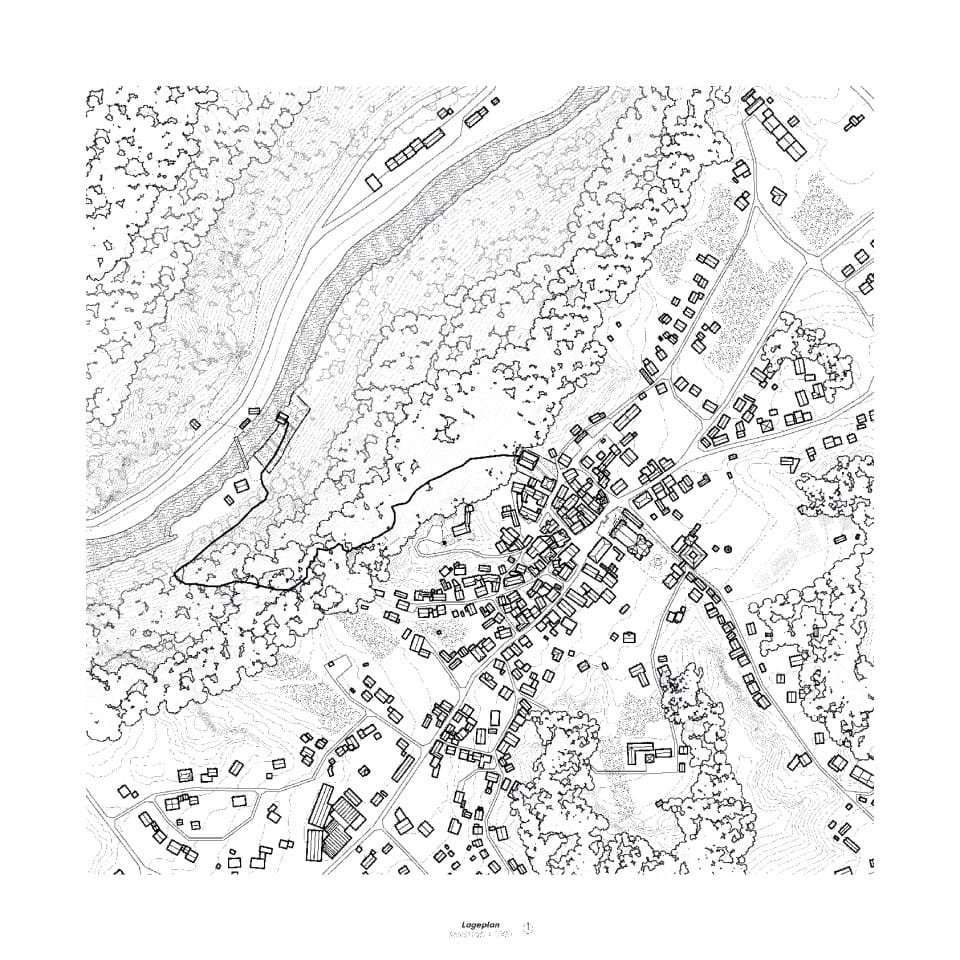

Die Fränkische Schweiz, das Naherholungsgebiet nordöstlich gelegen von Nürnberg, stellt einen sensiblen kulturellen Ort dar und bildet den Kontext dieser Arbeit. Fokussiert wird sich dabei vor allem auf die gegenwärtig abwesende Buttenträgerkultur, welche sich durch den historischen Wassertransport in der Mittelgebirgsregion, entwickelt hat. Durch die zeichnerische Anwendung des Schichtenprinzips auf den Ort Gößweinstein, unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung, wird ein Veränderungsprozess des Genius Loci bewiesen. Zudem kann die Buttenträgerkultur als Bindeglied zwischen artifiziellem und natürlichem Ort verstanden werden und gilt daher als zu erhaltende Grundlage des spezifischen Charakters, welcher eine Identifikation des Menschen ermöglicht. Es stellt sich daher die Frage:

Wie kann Architektur zum Erhalt von ruralem Kulturerbe beitragen und durch die Vergegenwärtigung des

Genius Loci zum Identifikationsraum werden?

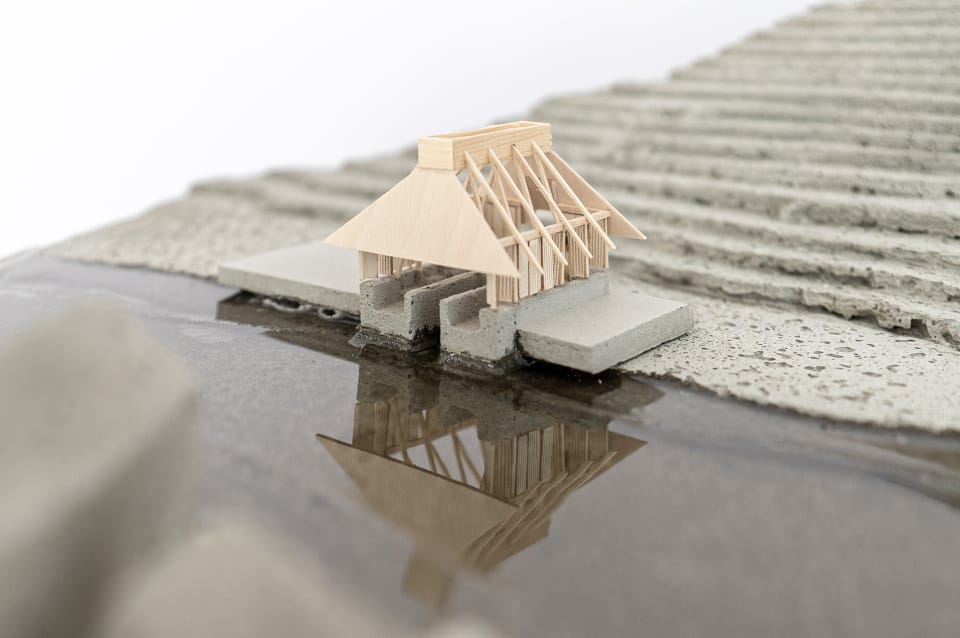

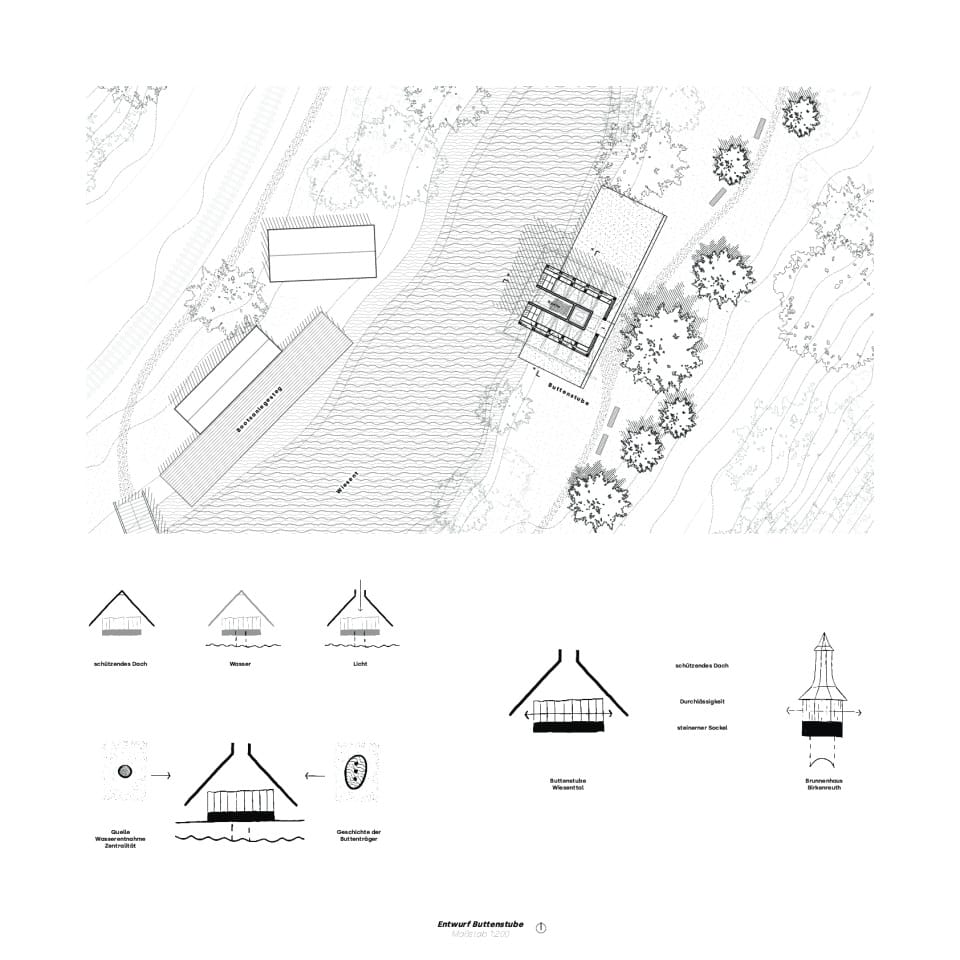

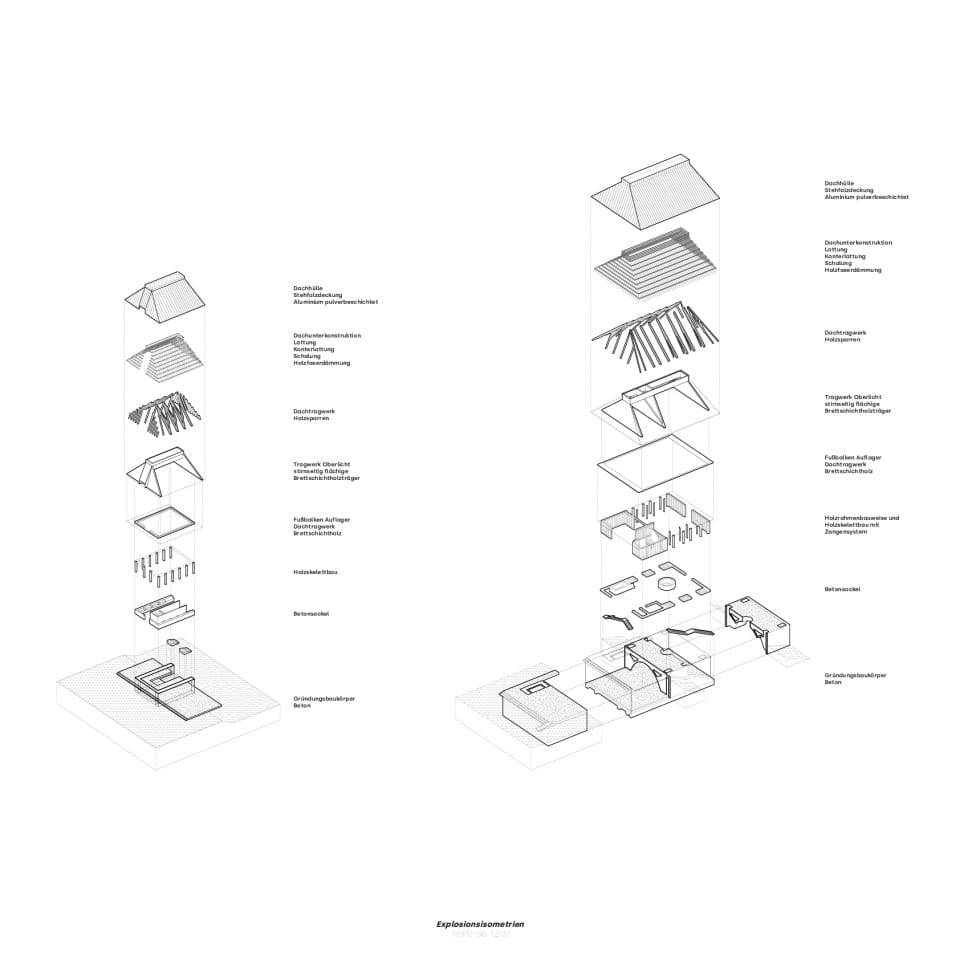

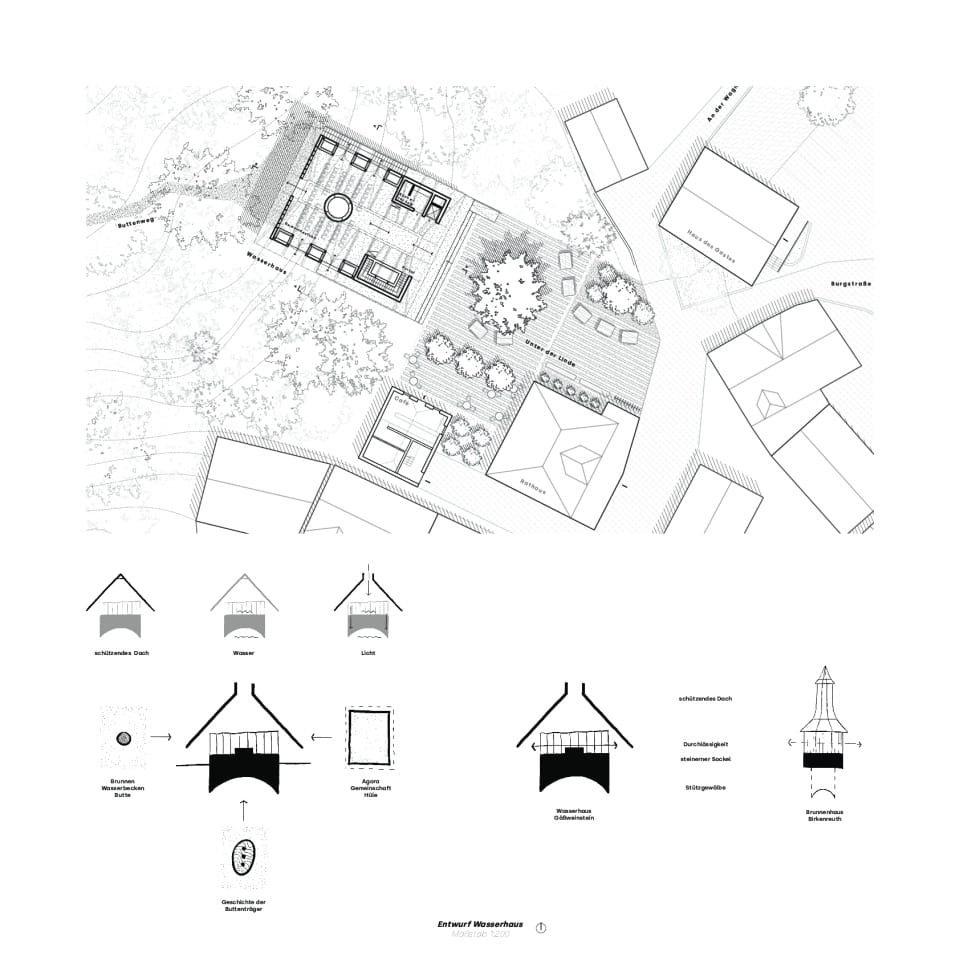

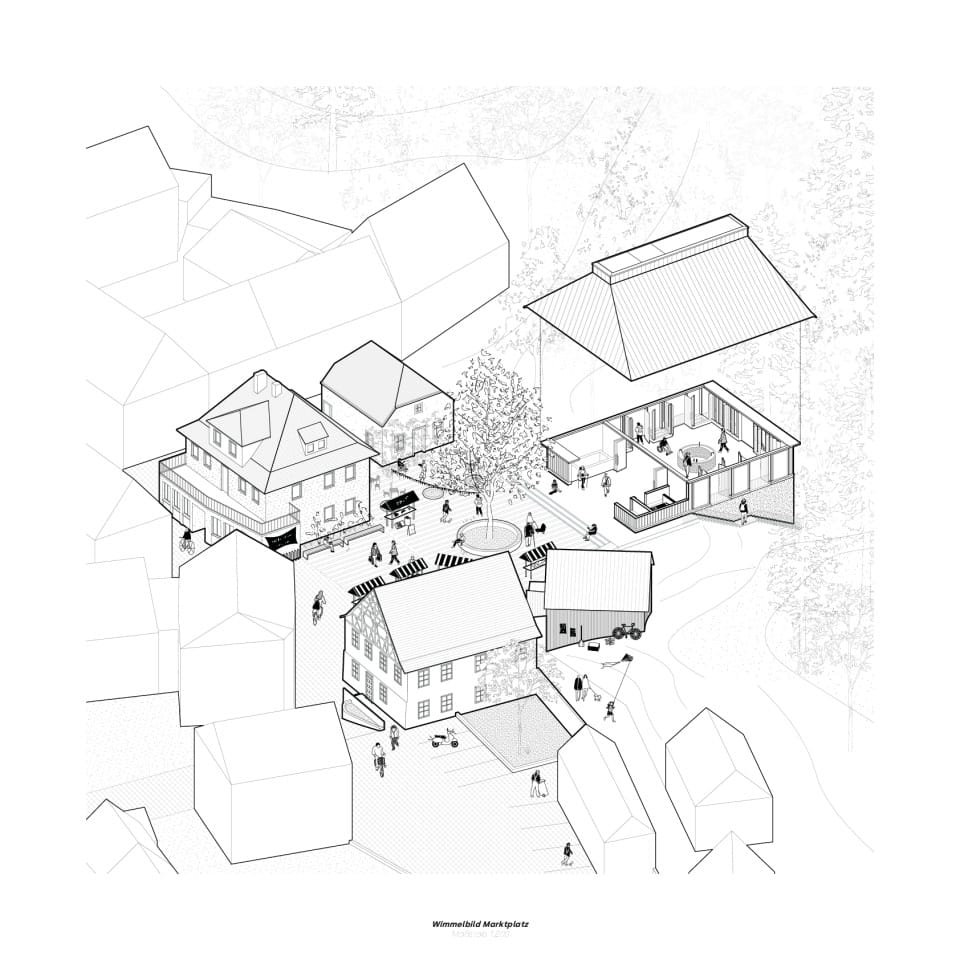

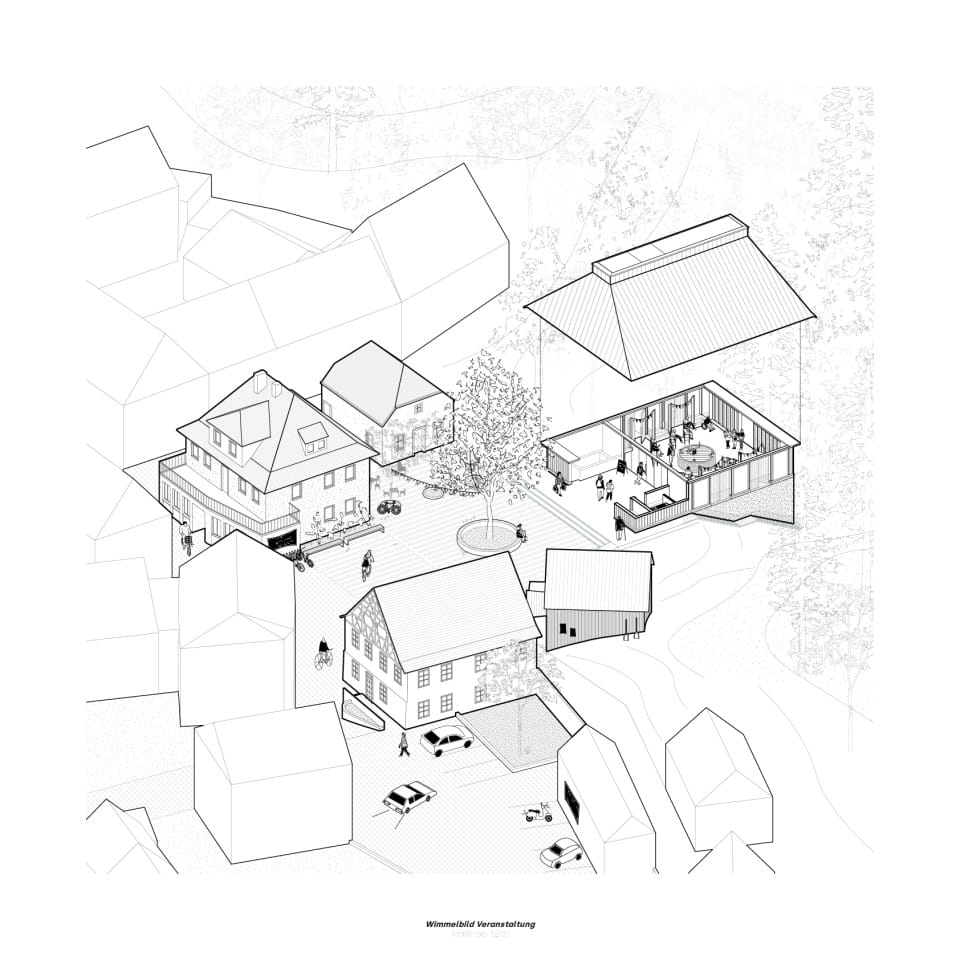

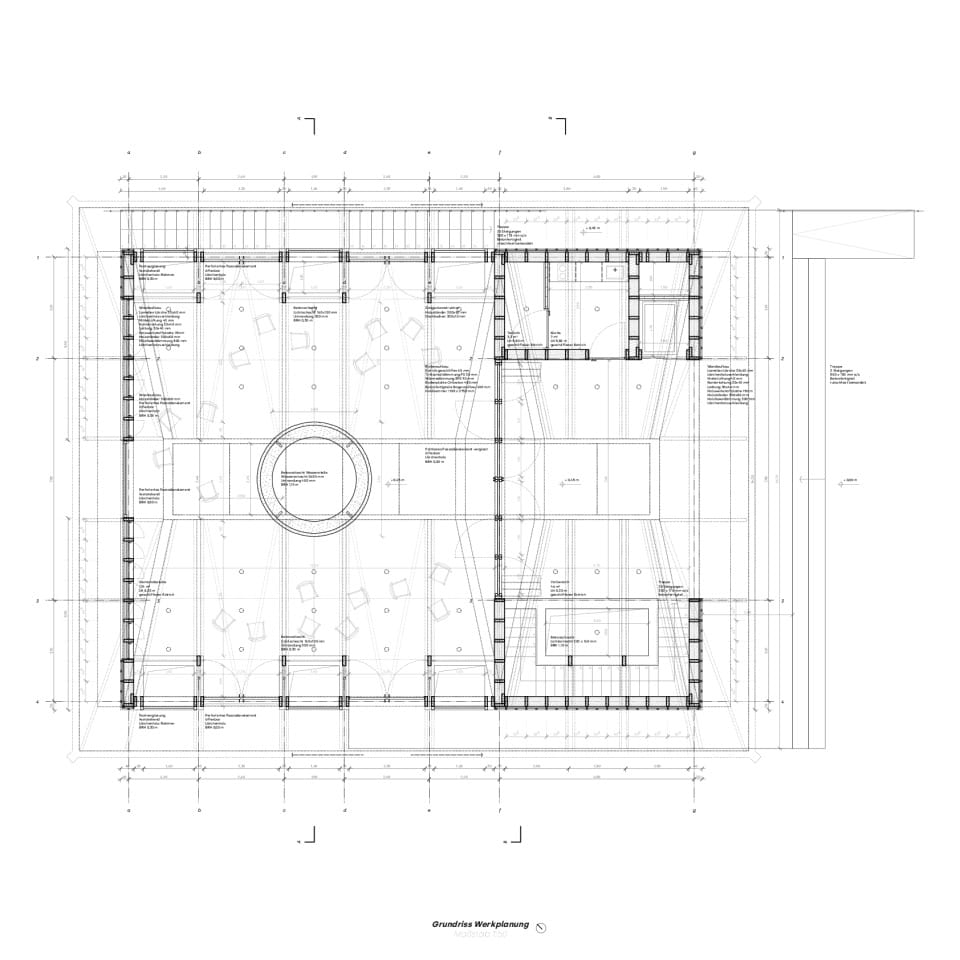

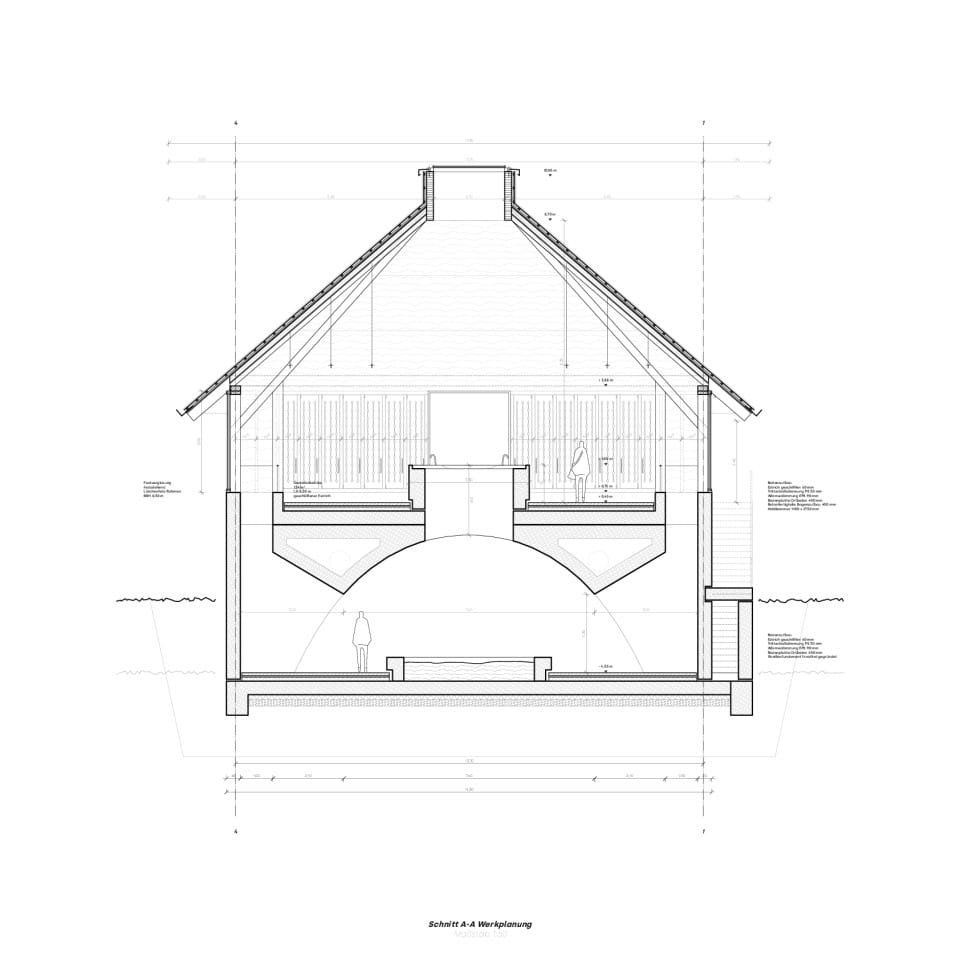

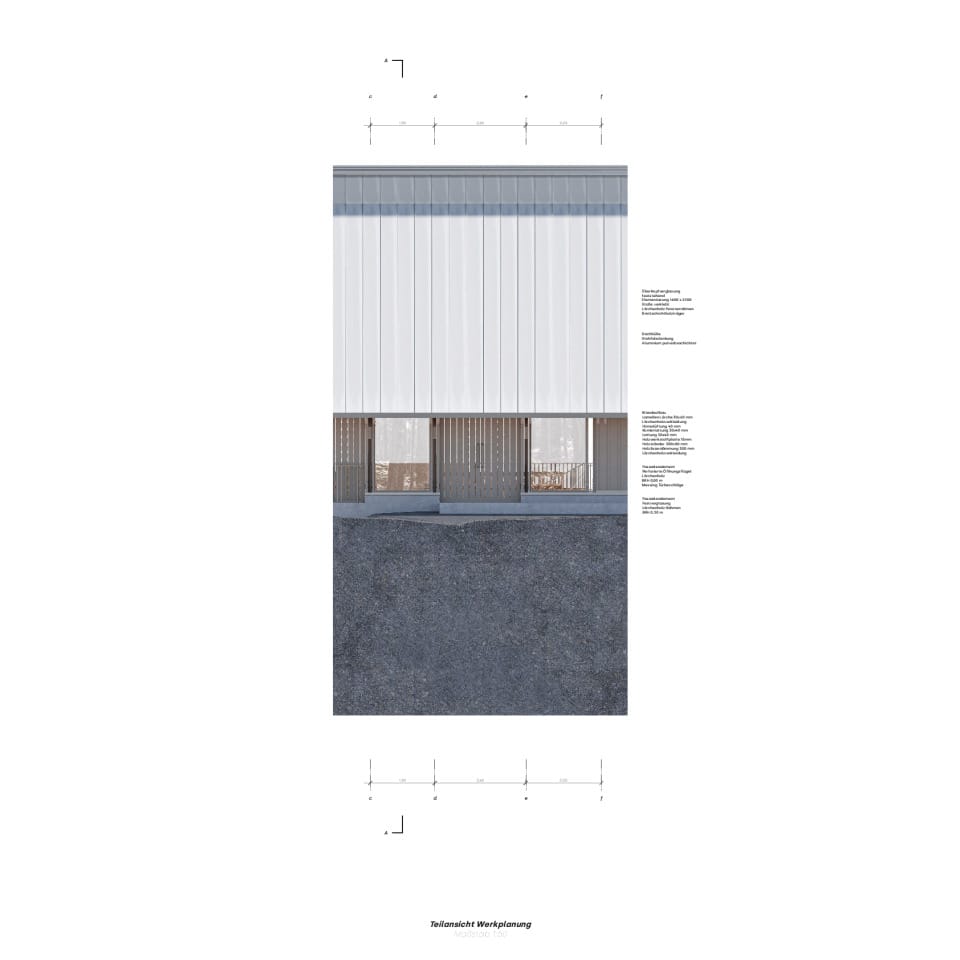

Durch die Untersuchung der Bauwerke des Tempiettos und Acqua Felices, wird zum einen die Methode einer zeitlichen Fixierung der Stabilitas Loci und das Übertragen dieser in den gegenwärtigen Kontext beschrieben. Der Entwurf aus Wasserhaus und Buttenstube, welcher den historischen Buttenweg reaktiviert, bildet eine Symbiose aus Abwesendem und Anwesendem. Die Neuinterpretation der Kultur und die Übersetzung in eine entwurfliche Struktur, die sich an den vernakulären Architekturtypen dieser Region orientiert, stellen das Mittel der Überwindung eines zeitlichen Verlustes dar, wodurch die geschichtliche Schicht des Genius Loci fixiert werden kann. Zudem wird durch die multifunktionale Nutzung der Gebäude und das Reagieren auf den zeitgenössischen Kontext eine Vergegenwärtigung der Kultur erzielt, welche zu einer Wiederholung der

sozialen Momente, die durch diese impliziert wird, führt. Somit kommt es zu einer Fortschreibung des ruralen Kulturerbes im Ort Gößweinstein und es entsteht ein Identifikationsraum für die Besucher dieses Kontextes.

Die Fränkische Schweiz, das Naherholungsgebiet nordöstlich gelegen von Nürnberg, stellt einen sensiblen kulturellen Ort dar und bildet den Kontext dieser Arbeit. Fokussiert wird sich dabei vor allem auf die gegenwärtig abwesende Buttenträgerkultur, welche sich durch den historischen Wassertransport in der Mittelgebirgsregion, entwickelt hat. Durch die zeichnerische Anwendung des Schichtenprinzips auf den Ort Gößweinstein, unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung, wird ein Veränderungsprozess des Genius Loci bewiesen. Zudem kann die Buttenträgerkultur als Bindeglied zwischen artifiziellem und natürlichem Ort verstanden werden und gilt daher als zu erhaltende Grundlage des spezifischen Charakters, welcher eine Identifikation des Menschen ermöglicht. Es stellt sich daher die Frage:

Wie kann Architektur zum Erhalt von ruralem Kulturerbe beitragen und durch die Vergegenwärtigung des

Genius Loci zum Identifikationsraum werden?

Durch die Untersuchung der Bauwerke des Tempiettos und Acqua Felices, wird zum einen die Methode einer zeitlichen Fixierung der Stabilitas Loci und das Übertragen dieser in den gegenwärtigen Kontext beschrieben. Der Entwurf aus Wasserhaus und Buttenstube, welcher den historischen Buttenweg reaktiviert, bildet eine Symbiose aus Abwesendem und Anwesendem. Die Neuinterpretation der Kultur und die Übersetzung in eine entwurfliche Struktur, die sich an den vernakulären Architekturtypen dieser Region orientiert, stellen das Mittel der Überwindung eines zeitlichen Verlustes dar, wodurch die geschichtliche Schicht des Genius Loci fixiert werden kann. Zudem wird durch die multifunktionale Nutzung der Gebäude und das Reagieren auf den zeitgenössischen Kontext eine Vergegenwärtigung der Kultur erzielt, welche zu einer Wiederholung der

sozialen Momente, die durch diese impliziert wird, führt. Somit kommt es zu einer Fortschreibung des ruralen Kulturerbes im Ort Gößweinstein und es entsteht ein Identifikationsraum für die Besucher dieses Kontextes.