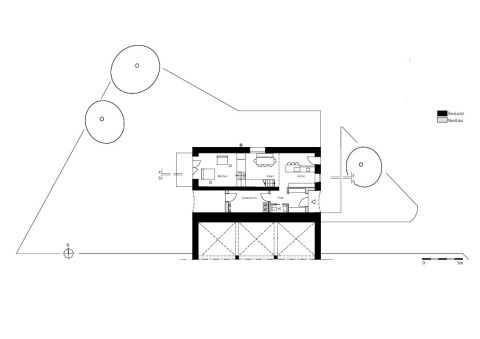

Aus diesen Stilelementen scheint sich auch die Bezeichnung „Itakerhof“ überliefert zu haben. Im 19. Jahrhundert waren es mitunter italienische Wanderarbeiter, welche bei der Herstellung und Verarbeitung von Ziegeln beschäftigt wurden. Gegliedert ist dieser Einfirsthof in Wohnteil, Kuhstall und Stadel. In diesem nun umgebauten Stadel befand sich früher ein Futtersilo, ein Raum zur Herstellung von Steinmehl sowie Abstellflächen für die landwirtschaftliche Gerätschaften.

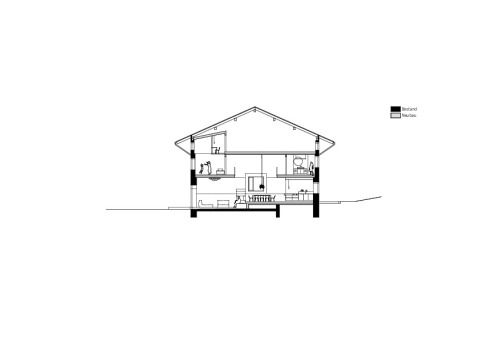

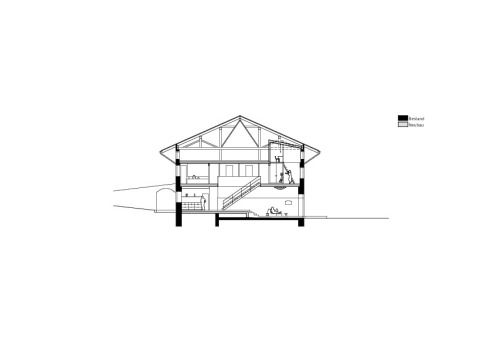

Nach Einstellung des landwirtschaftlichen Betriebes vor mehr als drei Jahrzehnten stand der Stadel ungenutzt leer, allmählich über das Dach eindringendes Regenwasser beschädigte zunehmend die Bausubstanz. Zahlreiche Holzbalken und -stützen waren dadurch zwischenzeitlich durch Feuchtigkeit zerstört und vom Schädlingsbefall angegriffen. Der kraftschlüssige Verbund zwischen der bis zu 12,50 m hohen Giebelwand zu den 8,50 m hohen Traufwänden war dadurch auf einer Länge von fast 16 m komplett unterbrochen.

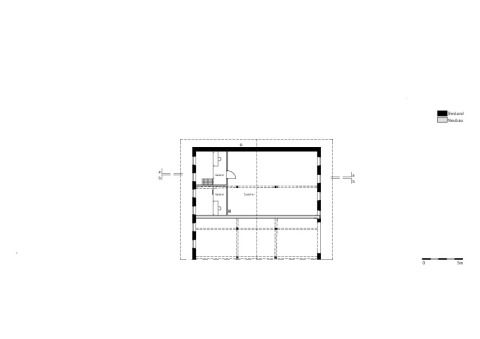

Vordringliches Ziel war deshalb, das Gebäude dauerhaft zu sichern, ohne jedoch die intakten, stilbildenden Elemente dieses ehemals bürgerlichen Bauernhauses zu verfälschen.

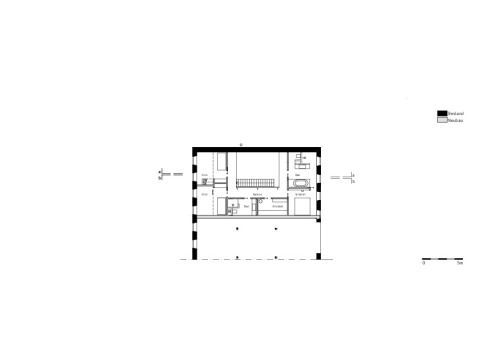

Das Entwurfskonzept orientiert sich ebenfalls an der Vorgabe des respektvollen Umgangs mit dem Altbau, sowie behutsamer Ergänzung mit zeitgemäßer Architektur. Sämtliche Materialen wurden so gewählt, dass Sie dem Wesen des Bestandes entsprechen und gleichzeitig doch ihre Eigenständigkeit bewahren.

Oberflächen von Betonwänden und Decken wurden roh gehalten, das Bestandsmauerwerk nur in den Bereichen mit Kalkputz versehen, welche gleichzeitig auch der Bauteiltemperierung dienen. Neue Fenster aus Lärchenholz wurden in die bestehenden Öffnungen in Maßarbeit eingepasst. Der zementgebundene Sichtestrich passt sich ebenfalls in seiner Reduktion und Einfachheit dem Umfeld an.

Das Haustechnikkonzept unterstützt zusätzlich den sensiblen Umgang mit dem Bestand. Da die bestehenden Außenwände den heutigen Vorgaben an Abdichtungsnormen und Wärmeschutz nicht entsprachen, wurde hier in Anlehnung an die Denkmalpflege eine Bauteiltemperierung bei den Wandflächen ausgeführt. Durch die Temperierung der Außenhülle konnte auf aufwendige Abdichtungsmaßen bei den Außenwänden verzichtet werden. Für den kontrollierten Luftaustausch und zur Vorbeugung einer Belastung durch Radon wurden dezentrale Lüftungsanlagen verbaut.