1. Preis Internationaler Städtebaulicher Wettbewerb am Konrad Adenauer Platz 2007 (-2014)

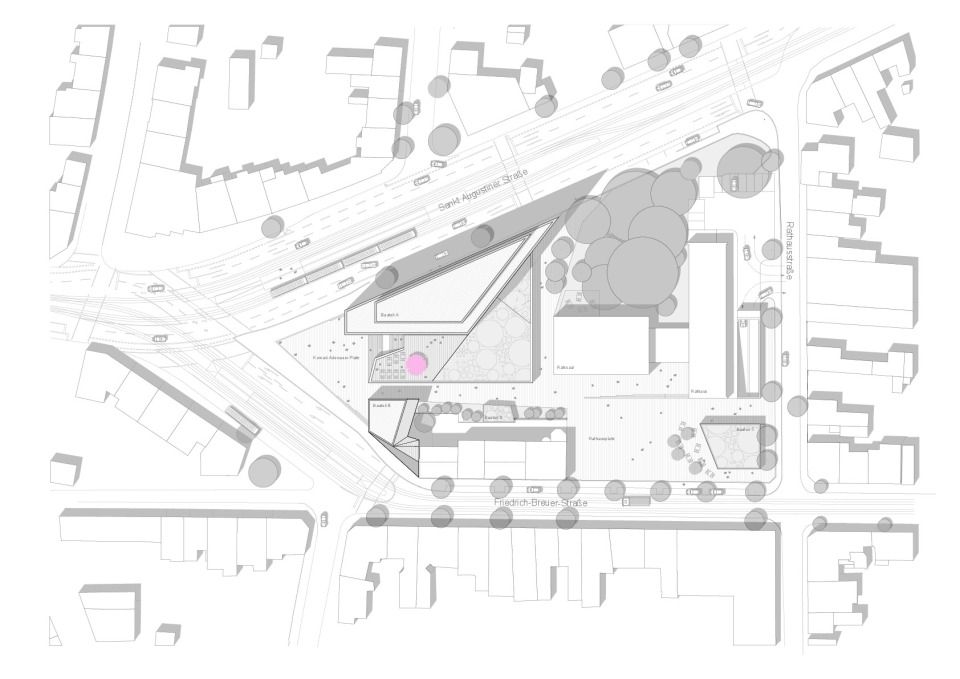

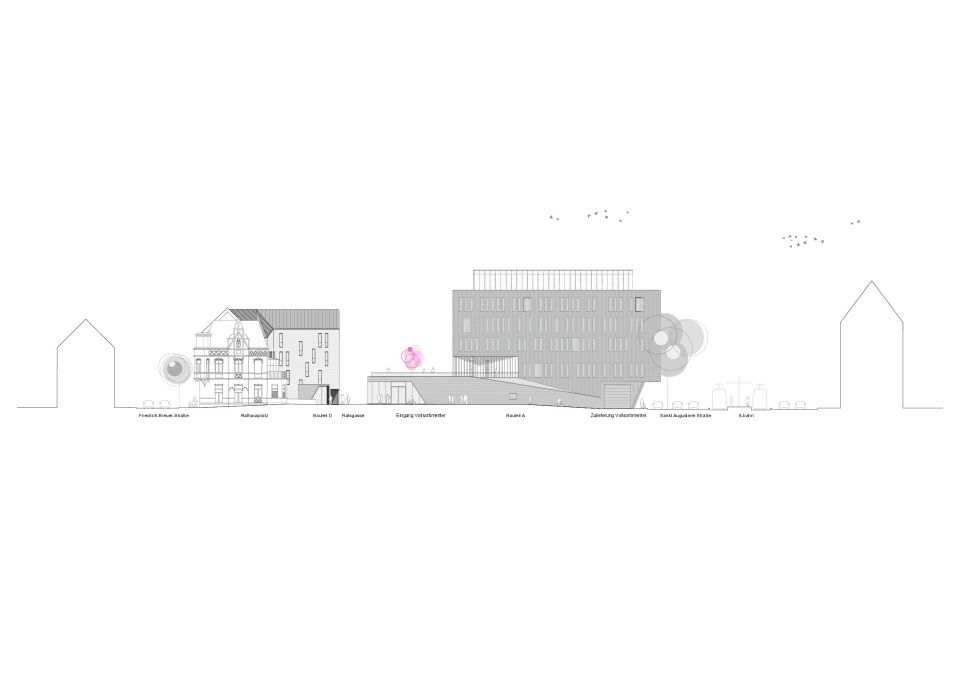

Von der Kennedybrücke kommend trifft man auf die Spitze des Grundstücks, von hier aus gesehen liegt im hinteren Bereich der Rathausplatz, dort grenzt eine Grünfläche mit hochwertigem Baumbestand, aber starker optischer und akustischer Verkehrsbelastung an.

Die Weiterentwicklung der Zwischenräume und die Charakterbildung des Platzes durch das Herausarbeiten von vorhandenen aber versteckten Qualitäten soll eine klare Identität des Platzes fördern und Entwurfsgrundlage sein.

Vorhandene Räume sollen gefasst und differenziert, Sichtbezüge und Wegeführungen geklärt sowie Raumkanten geschaffen werden.

Diese Intention bildet sich in Form von drei Baukörpern ab, die unterschiedlich in Größe und Form, Gestalt und Nutzen, doch gleich als Teil dieses neuen, Teil eines atmosphärischen Gedankens von städtischem Leben zu sehen sind.

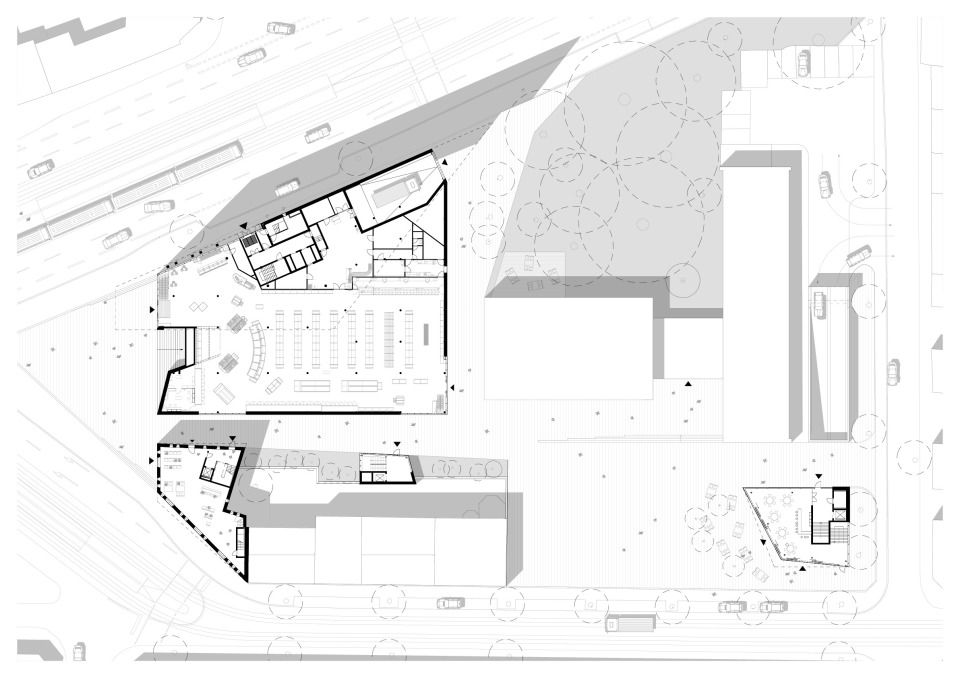

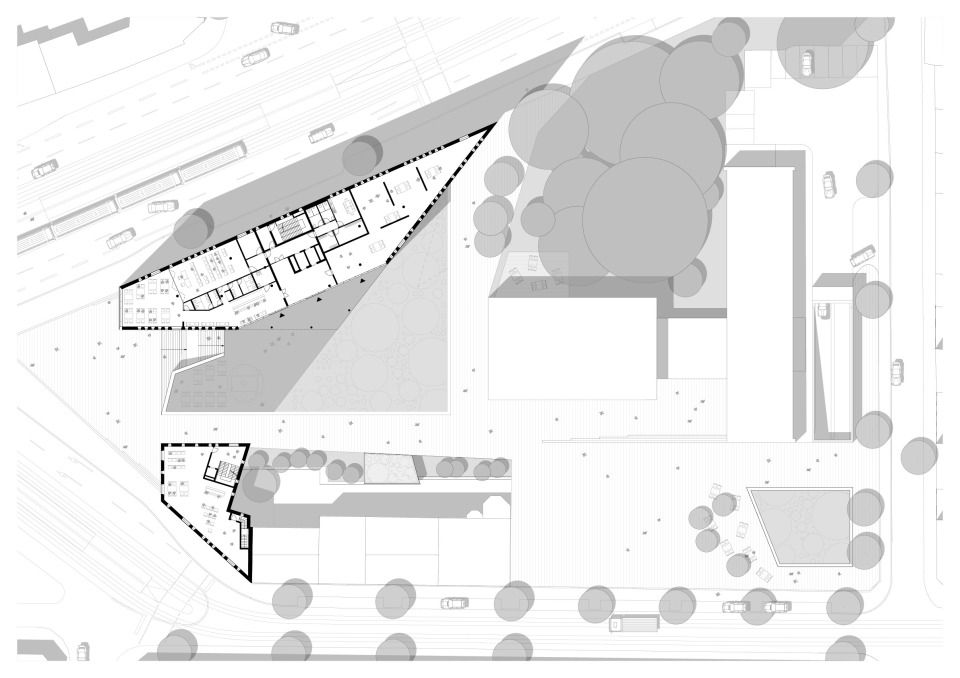

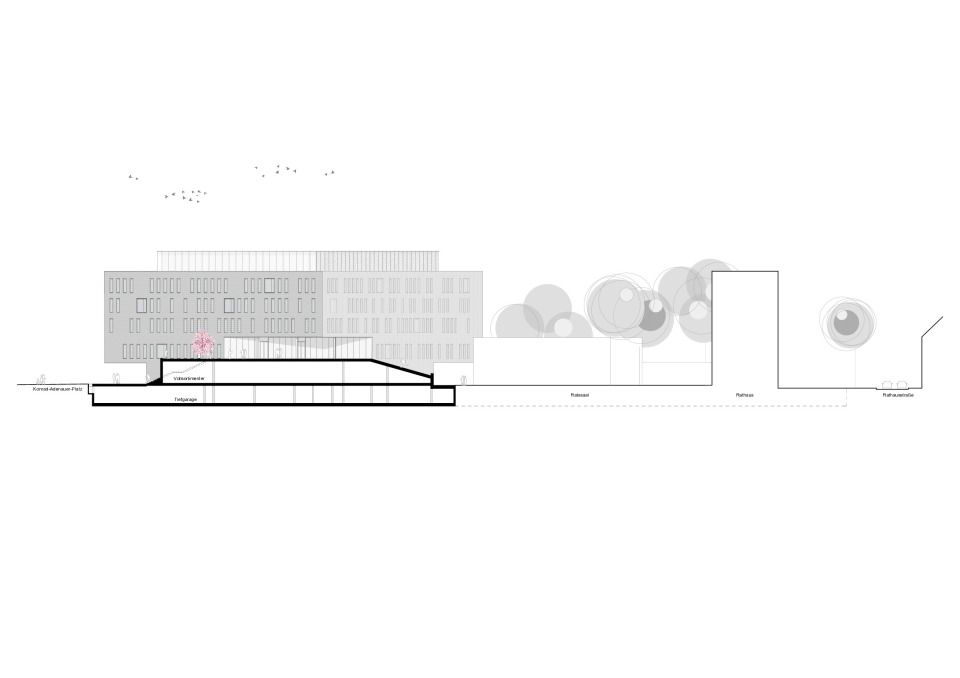

Die Freiflächen fließen weiter um die neuen Gebäude herum und werden von diesen nicht eingeengt. Erweitert werden diese zusätzlich durch eine grüne geneigte Ebene welche nun auch die Gebäudeteile mit dem Freiraum vereint und in eine spannende Beziehung bringt. Dieser fließenden Ebene kommt eine zentrale Bedeutung zu. Zum Teil mit Neigung und Schrägen versehen, wird sie erweitert und entlang des aufragenden Baukörpers A über den Sockel hinweg bis zu dessen Kante geschoben. Dort endet sie und bildet eine Terrasse aus, der neue „Stadtbalkon“.

Von hier aus blickt man über den Konrad-Adenauer-Platz hinweg auf die Kennedybrücke. Auf diese ebenen Fläche führt vom Fuße des Sockels eine große Freitreppe. So wird diese Fläche zur Schnittstelle zwischen Grünraum und Platzraum. Sie enthält in verschiedenen Anteilen sowohl grüne als auch steinerne Flächen.

Der „Stadtbalkon“, neben einem Restaurant mit Aussicht auf die Kennedybrücke, eine anziehende Besonderheit sowohl für den Besucher als auch ein Blickfang für den von der Kennedy- Brücke Kommenden, bildet hier den zentralen Punkt des neu arrangierten Platzes.

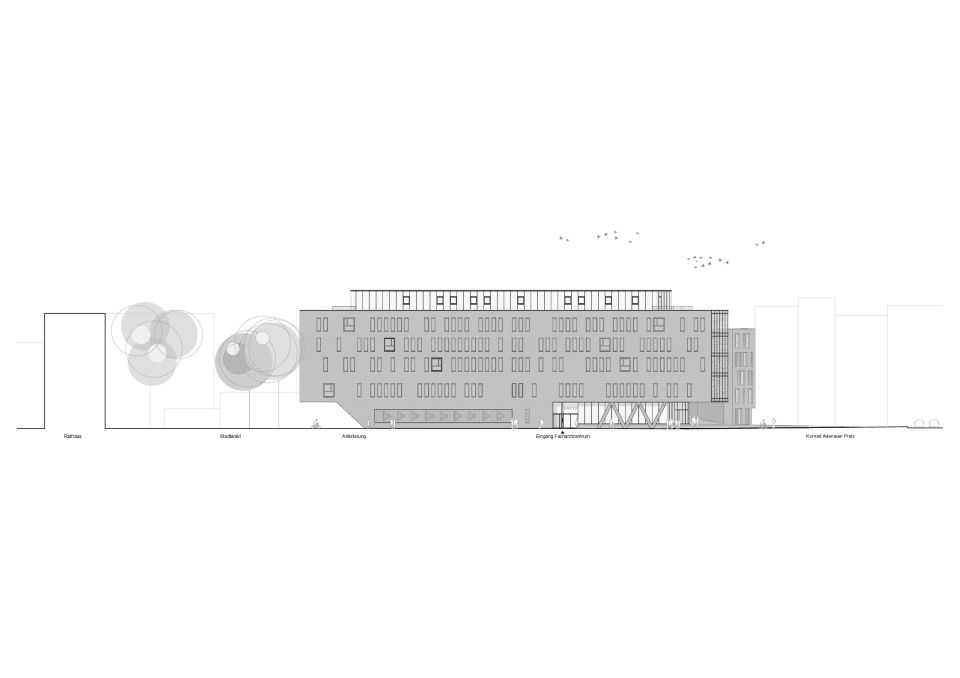

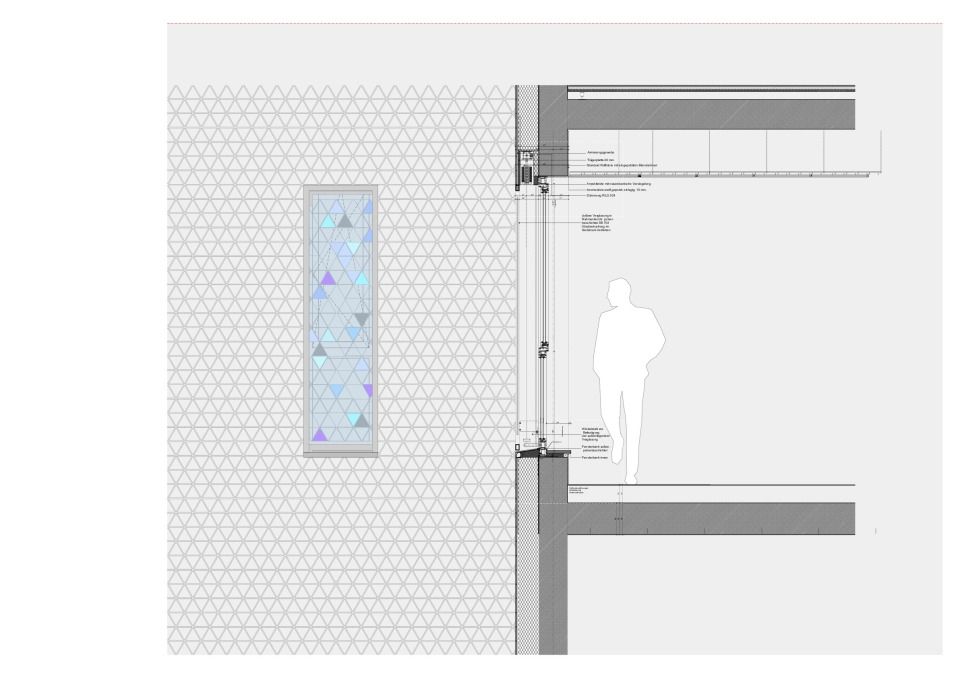

Eigens für die Fassadengestaltung wurde ein silberfarbener „Ziegelriemchen“ entworfen welches die vorhandene Fassadengestaltung weiterentwickelt und dennoch eine Verwandtschaft zur Umgebung anmuten lässt. Dieser besondere Ziegel wird auf dem gesamten Areal bei Bauteil A, Bauteil B und der Tiefgarageneinfahrt eingesetzt. Fensterflächen werden in Teilbereichen mit einem Siebdruck der dreieckigen Fliesen, flächenbündig in den Baukörper eingebaut. Im Erdgeschoss zum Kaisers Fachmarkt werden großflächig Glasfassaden aus einer Pfosten Riegel Konstruktion in DB 703 erstellt. Zum Konrad-Adenauer-Platz und mit Blick auf die Kennedybrücke ausgerichtet wird eine Glasfassade mit einem Siebdruck verfahren umgesetzt und somit das Eingangstor zu Bonn-Beuel aufgewertet. Diese Besonderheit der Fassadengestaltung soll die Besonderheit des Ortes unterstützen und nochmals betonen.

Als Pendant gegenüber befindet sich das Bauteil B, welches ebenfalls als Ärztehaus geplant ist und als weiterer wesentlicher Orientierungspunkt zu sehen ist. Hier ist ebenfalls die gleiche silbrige Ziegelfassade als Pendant zu Baukörper A geplant. Im Gegensatz hierzu wird eine klassische Lochfassade mit Aluminiumfenster in dem Farbton DB 703, analog zum städtischen Farbkonzept von Bonn-Beuel eingesetzt.

Auch dieses reagiert in seiner eigenwilligen Form, als auch in seiner Fassade, auf äußere Anforderungen, bildet den logischen Abschluss der Bebauung an der Friedrich-Breuer-Straße positioniert sich klar am Konrad-Adenauer-Platz und flankiert die Ratsgasse . Der zweitgrößte Baukörper B bildet zusammen mit Bauteil A eine Art Tor, welches den Ankommenden einlädt es zu durchschreiten, den neuen Ort kennen zu lernen.

Ebenerdig bietet sich hier ein Durchgang, die Ratsgasse, die zum Rathausplatz führt, der ebenfalls eine behutsame Erneuerung erfährt.

Über diese neue Platzgestaltung und einen dort neu entstehenden Pavillon Bauteil C, der eine Gastronomie beherbergen wird, konstituiert sich ein weiterer Ort öffentlichen Interesses, der somit nun auch unmittelbar mit dem Konrad-Adenauer-Platz verbunden ist.

Die Gastronomie bildet hierbei eine klare Ecksituation, einen „architektonischen Schlussstein“ aus, welcher den Platz begrenzt und sich gleichzeitig diesem gegenüber öffnet. Diese Eingliederung und gleichzeitige Erweiterung des bestehenden städtischen Bildes als Entwurfsprämisse, muss sich auch in der Gestaltung der Fassade widerspiegeln.

Das Material des Pavillons Baukörper C ist bewusst anders als der Baukörper A und Baukörper B aus einer Stahl-Glasfassade mit dem gleichen Motiv der Dreieckigen Stahl-Fassade in DB 703 geplant. Hier ist das Augenmerk auf einen leichten und Transparenten Baukörper mit einer extensiven Begrünung gelegt worden.

Es wird somit eine städtische „Adresse“ des Beueler Zentrums gebildet und zudem hochwertige Freifläche geschaffen.