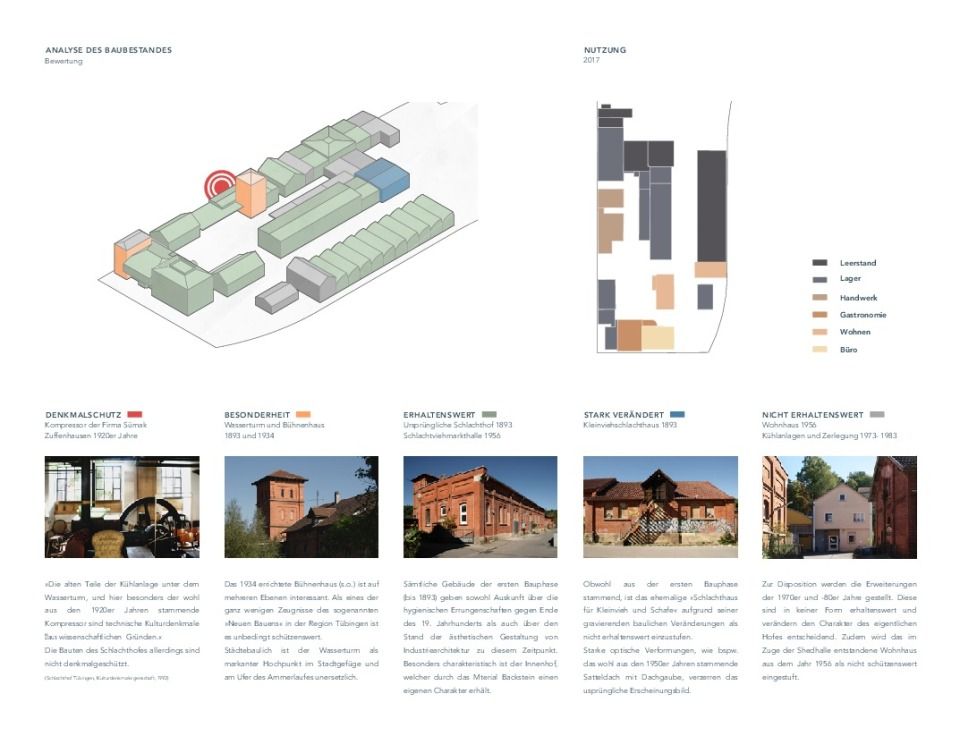

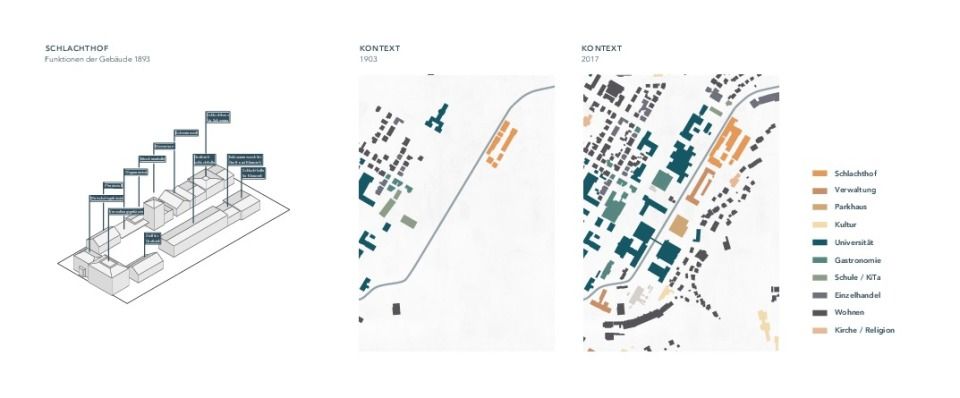

Nördlich der Stadtgrenze wurde 1888 bis 1893 der städtische Schlachthof erbaut. Die Anlage ermöglichte ein zentrales Schlachten, welches den hygienischen Vorschriften zu jener Zeit entsprach. Der Hof ist protypisch mit den jeweiligen Funktionsgebäuden organisiert. Bauzeitlich waren bereits 1893 das Verwaltungsgebäude mit Wirtschaft und Saal, Stallungen für Pferde, Schweine und Rinder, sowie die Schlachthallen für Vieh und Schweine. Ergänzt wurde dies durch ein modernes Maschinenhaus samt Wasserturm.

Als architektonische Besonderheit ist das Bühnenhaus von Dr.-Ing. Karl Weidle aus dem Jahr 1934 zu bewerten. Für die leidenschaftlich theaterspielenden Metzger erweiterte er den vorhandenen Saal mit einem radikal modernen und ebenso ausdrucksstarken Bauwerk, das sowohl national, wie auch international Aufsehen erregte.

Seit nun fast 20 Jahren ist der Schlachthof nicht mehr als solcher in Betrieb. Die Gebäude werden zum Teil als Lager genutzt oder stehen leer. Dem städtebaulich hoch interessanten Ensemble fehlt bis heute trotz seiner exzellenten Lage ein klares und nachhaltiges Nutzungskonzept.

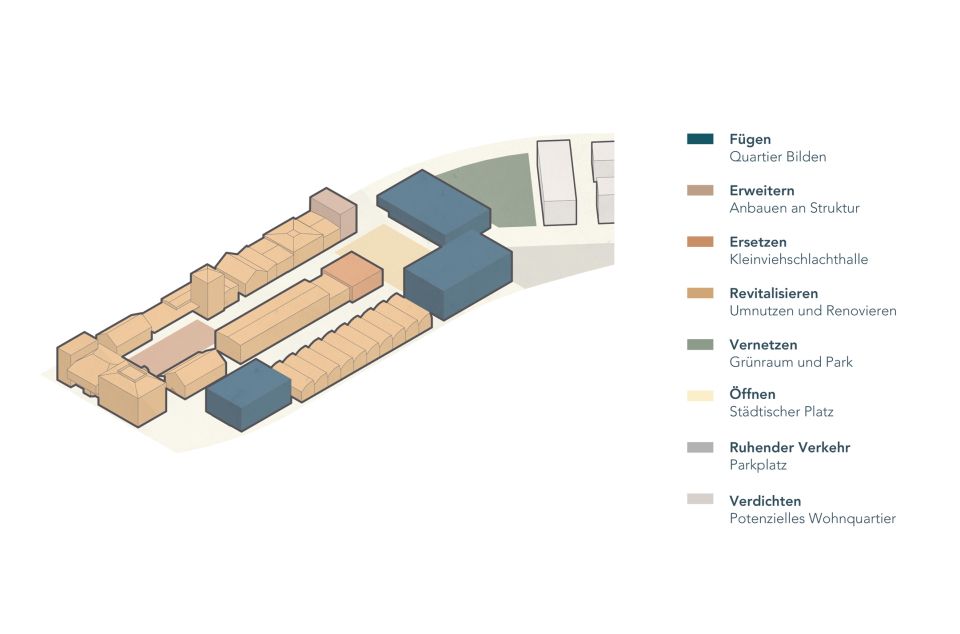

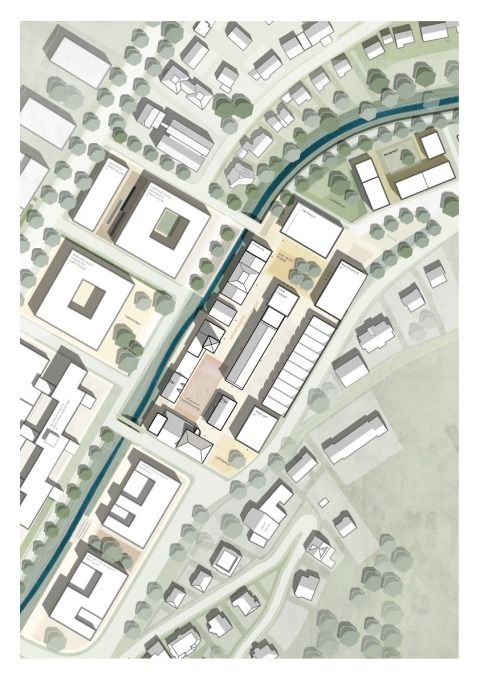

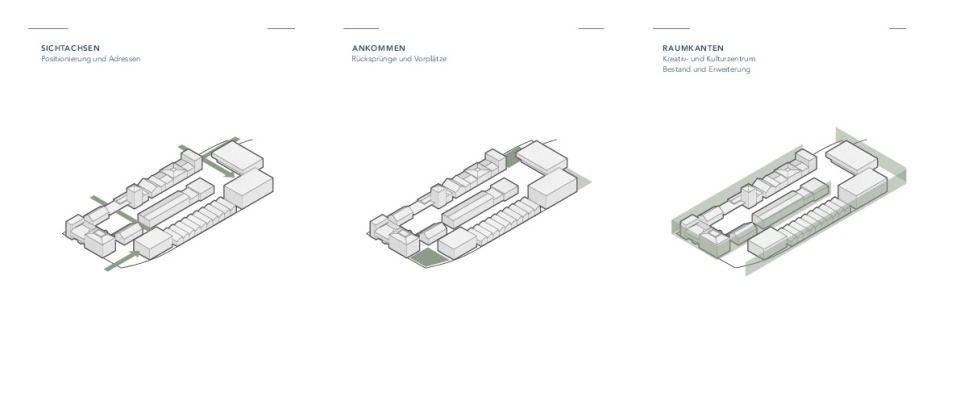

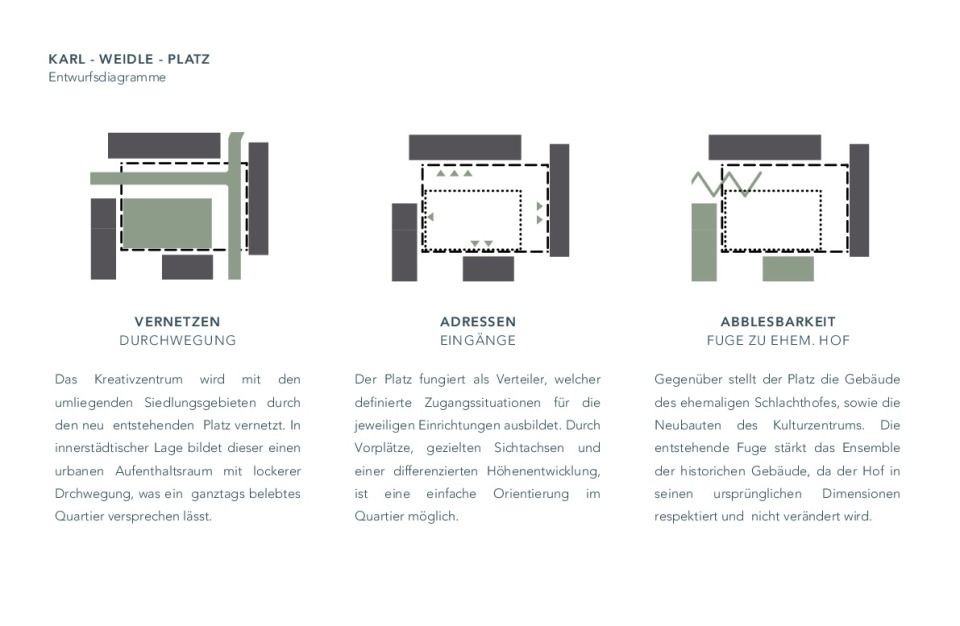

Hier setzt die Arbeit an und schlägt für die Transformation der introvertierten Schlachthofanlage eine ergänzende Brücke über den Bach „Ammer“ vor. Dadurch ist eine Erschließung von drei Seiten und eine offene Durchwegung des Quartiers möglich. Historische Bauten werden revitalisiert und durch neue Bausteine erweitert. Diese fassen den sogenannten „Karl-Weidle-Platz“, der das Quartier sowohl extern wie auch intern vernetzt.

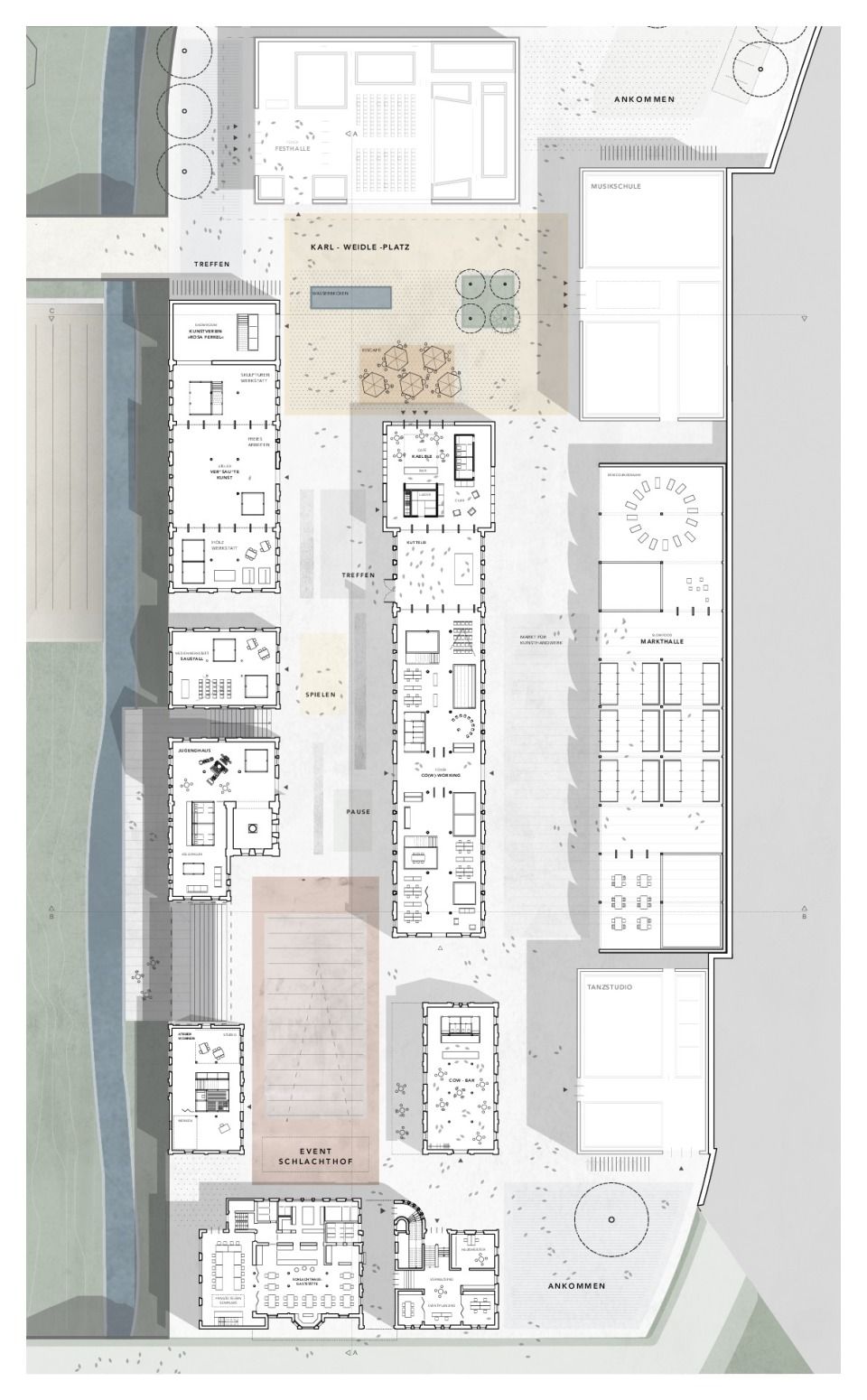

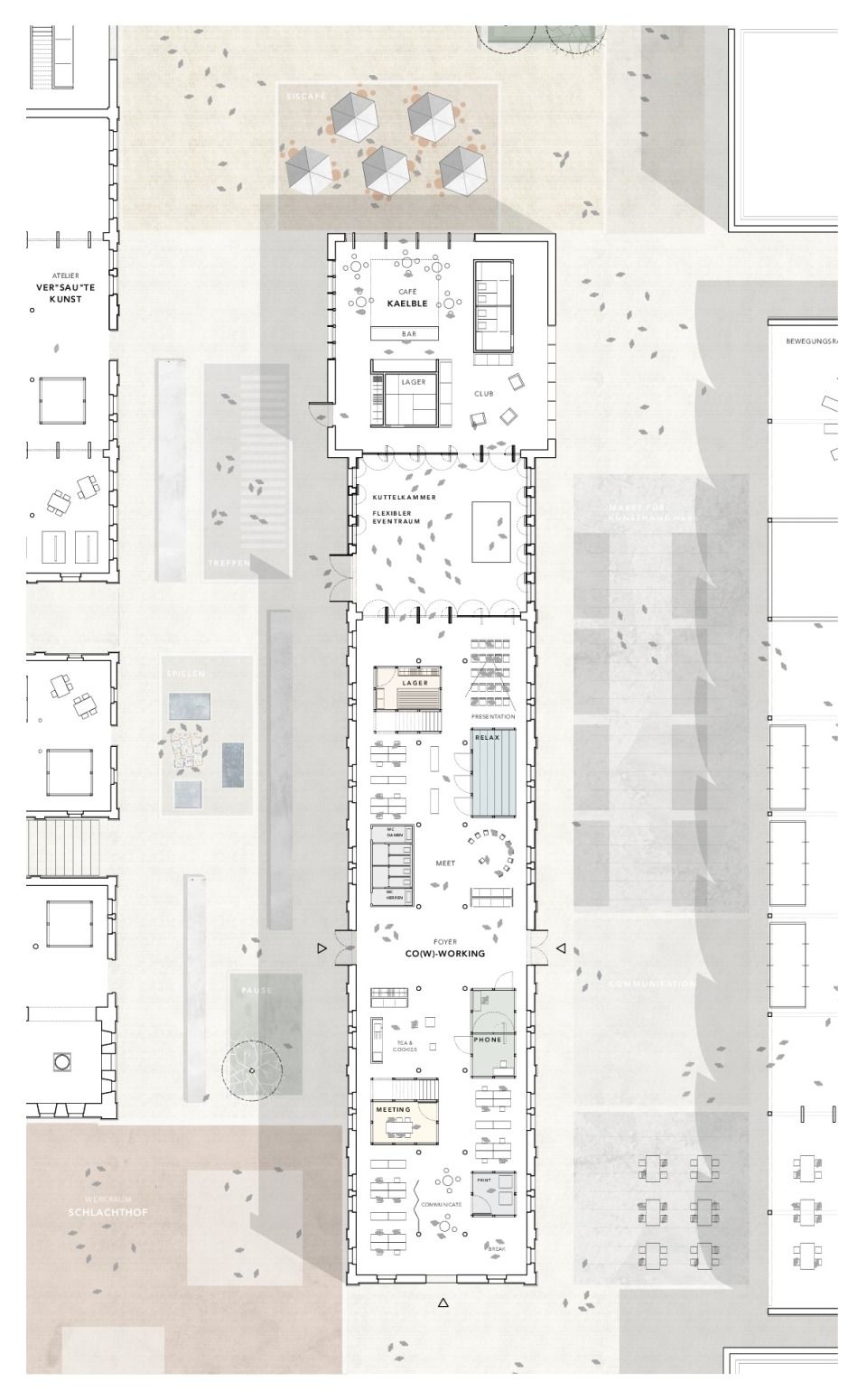

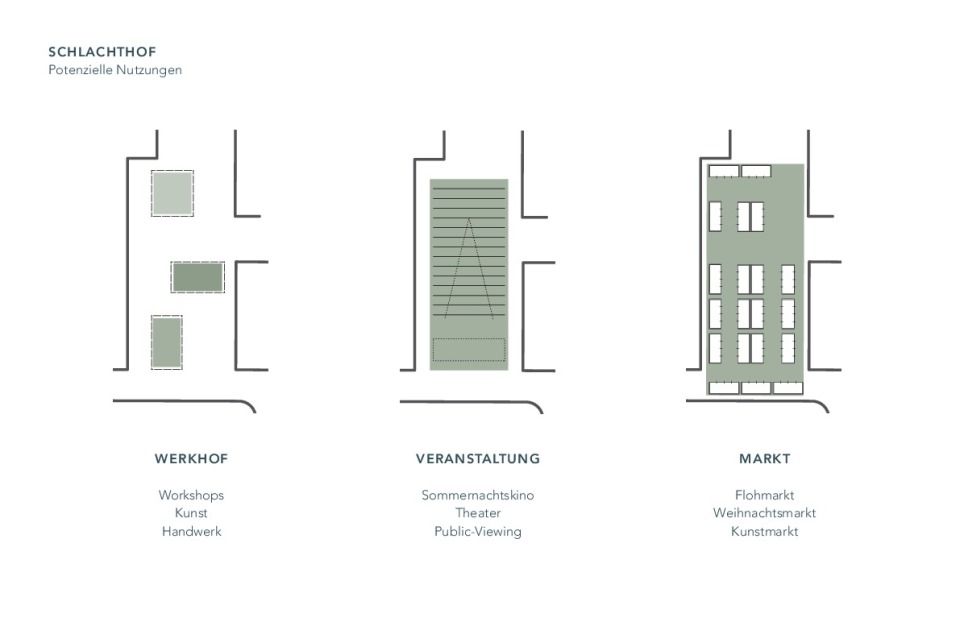

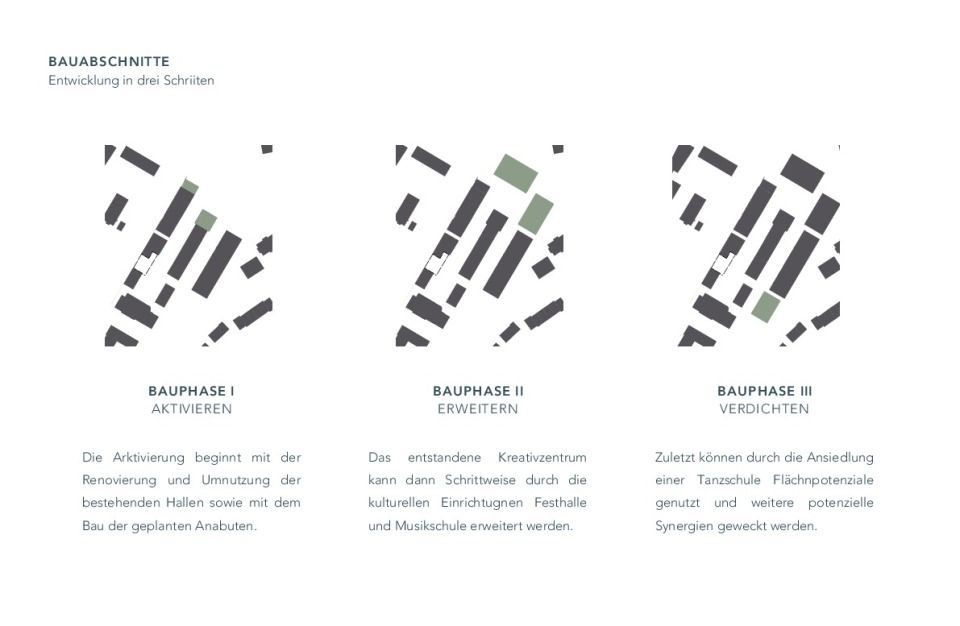

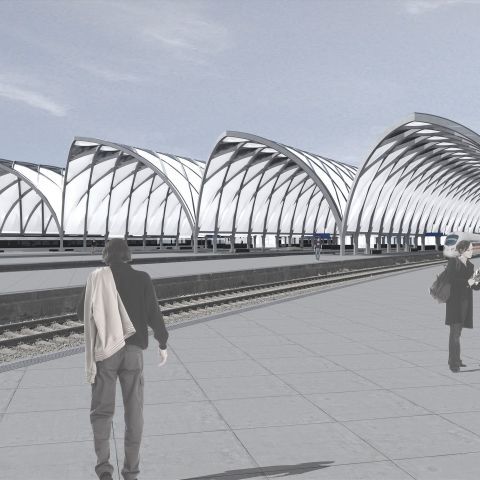

Nutzungstechnisch wird ein Mix aus Arbeiten, Bildung und Veranstaltungsräumen vorgeschlagen. Dieser verspricht ein ganztags belebtes und öffentliches Quartier. Flexible CO-Working Arbeitsplätze, Künstlerwerkstätten, das städtischen Jugendhaus, sowie Gästewohnungen revitalisieren den Hof. Komplettiert wird dies mit dem Neubau einer Festhalle, der städtischen Musikschule, sowie einem Tanzstudio. Als täglicher Anziehungspunkt wird die ehemalige Schlachtviehmarkthalle als flexibler Ort für Street-Food- oder Kunsthandwerk-Events reaktiviert.

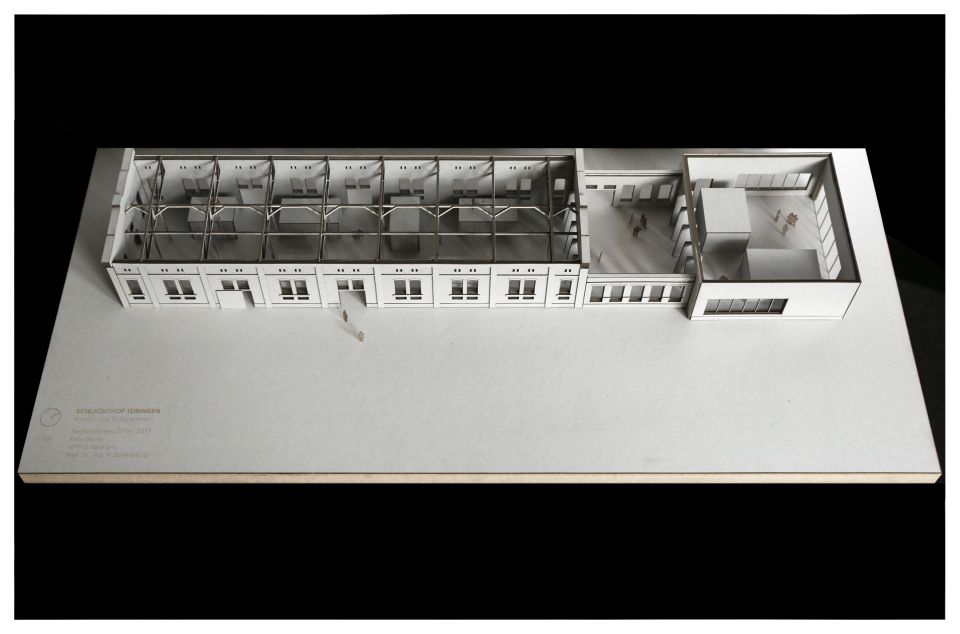

Ziel ist es, die ursprüngliche Anlage mit den Gebäuden der 1.Bauphase nachhaltig so zu nutzen, dass eine fortlaufende Beschädigung der Substanz gestoppt werden kann. Die Backsteinbauten, mit typisch industriellen Charme, sollen für die Region einen identitätsstiftenden, kulturellen Fixpunkt bilden. Zurückhaltend werden für die Nutzungsänderung notwendige Maßnahmen durgeführt. Insbesondere die Vergrößerung der Fenster spielt bei der Revitalisierung von Schlachthallen eine signifikante Rolle. Der Entwurf sieht vor, die vorhandenen Fensteröffnungen zu erweitern und dabei die erhaltenen Sohlbänke sichtbar zu lassen. Dadurch entsteht auf subtile Art eine verbesserte Innen-Außen-Beziehungen.

Innenräume werden durch eingestellte Kuben gegliedert und garantieren somit eine variable Nutzung und Aneignung der Mieter. Aus denkmalpflegerischer Sicht sind diese Maßnahmen aufgrund ihrer plausiblen Reversibilität ideal.

Die Erweiterungsbauten »Café Kaelble« und der Showroom »Rosa Ferkel« führen Gestaltungsprinzipien des Bestandes fort ohne diese zu kopieren. Gliederungen und Linien werden aufgenommen und in eine reduzierte Sprache übersetzt. Prägend ist ein glatt geschalter, rot eingefärbter Beton, welcher mit den Bestandsgebäuden harmonisiert und dem neu entstehenden Quartier einen selbstbewussten Abschluss gibt. Gemeinsam mit der vorgeschlagenen Festhalle bildet dieses Ensemble einen urbanen Platz, der zum Verweilen einlädt.

Als architektonische Besonderheit ist das Bühnenhaus von Dr.-Ing. Karl Weidle aus dem Jahr 1934 zu bewerten. Für die leidenschaftlich theaterspielenden Metzger erweiterte er den vorhandenen Saal mit einem radikal modernen und ebenso ausdrucksstarken Bauwerk, das sowohl national, wie auch international Aufsehen erregte.

Seit nun fast 20 Jahren ist der Schlachthof nicht mehr als solcher in Betrieb. Die Gebäude werden zum Teil als Lager genutzt oder stehen leer. Dem städtebaulich hoch interessanten Ensemble fehlt bis heute trotz seiner exzellenten Lage ein klares und nachhaltiges Nutzungskonzept.

Hier setzt die Arbeit an und schlägt für die Transformation der introvertierten Schlachthofanlage eine ergänzende Brücke über den Bach „Ammer“ vor. Dadurch ist eine Erschließung von drei Seiten und eine offene Durchwegung des Quartiers möglich. Historische Bauten werden revitalisiert und durch neue Bausteine erweitert. Diese fassen den sogenannten „Karl-Weidle-Platz“, der das Quartier sowohl extern wie auch intern vernetzt.

Nutzungstechnisch wird ein Mix aus Arbeiten, Bildung und Veranstaltungsräumen vorgeschlagen. Dieser verspricht ein ganztags belebtes und öffentliches Quartier. Flexible CO-Working Arbeitsplätze, Künstlerwerkstätten, das städtischen Jugendhaus, sowie Gästewohnungen revitalisieren den Hof. Komplettiert wird dies mit dem Neubau einer Festhalle, der städtischen Musikschule, sowie einem Tanzstudio. Als täglicher Anziehungspunkt wird die ehemalige Schlachtviehmarkthalle als flexibler Ort für Street-Food- oder Kunsthandwerk-Events reaktiviert.

Ziel ist es, die ursprüngliche Anlage mit den Gebäuden der 1.Bauphase nachhaltig so zu nutzen, dass eine fortlaufende Beschädigung der Substanz gestoppt werden kann. Die Backsteinbauten, mit typisch industriellen Charme, sollen für die Region einen identitätsstiftenden, kulturellen Fixpunkt bilden. Zurückhaltend werden für die Nutzungsänderung notwendige Maßnahmen durgeführt. Insbesondere die Vergrößerung der Fenster spielt bei der Revitalisierung von Schlachthallen eine signifikante Rolle. Der Entwurf sieht vor, die vorhandenen Fensteröffnungen zu erweitern und dabei die erhaltenen Sohlbänke sichtbar zu lassen. Dadurch entsteht auf subtile Art eine verbesserte Innen-Außen-Beziehungen.

Innenräume werden durch eingestellte Kuben gegliedert und garantieren somit eine variable Nutzung und Aneignung der Mieter. Aus denkmalpflegerischer Sicht sind diese Maßnahmen aufgrund ihrer plausiblen Reversibilität ideal.

Die Erweiterungsbauten »Café Kaelble« und der Showroom »Rosa Ferkel« führen Gestaltungsprinzipien des Bestandes fort ohne diese zu kopieren. Gliederungen und Linien werden aufgenommen und in eine reduzierte Sprache übersetzt. Prägend ist ein glatt geschalter, rot eingefärbter Beton, welcher mit den Bestandsgebäuden harmonisiert und dem neu entstehenden Quartier einen selbstbewussten Abschluss gibt. Gemeinsam mit der vorgeschlagenen Festhalle bildet dieses Ensemble einen urbanen Platz, der zum Verweilen einlädt.