KUNSTMÜHLE

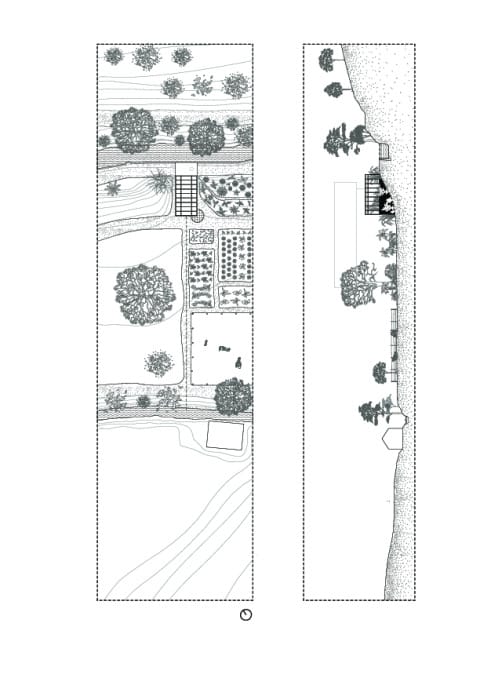

Das Projekt widmet sich sowohl den Relikten als auch dem Potential der Standorte von ehemaligen Wassermühlen. Die Vielzahl noch bestehender Strukturen prägt die ländliche Umgebung und ist Zeugnis von einem fast vergessenen Kulturgut. Im Rahmen der Arbeit wurden fünf konkrete Standorte exemplarisch untersucht und für die Martinsmühle eine konkrete bauliche Maßnahme entworfen. Im KONTEXT der Geschichte lassen sich die Charakteristika einer Mühle als besonderer subruraler Raum mit zirkulärem Gefüge beschreiben. Dabei ist der Wasserlauf als bestehende Infrastruktur das prägende verbindende Element und sorgt mit der ursprünglichen Aufgabe als physikalische Wasserkraft für ein nachhaltiges Energiekonzept. Alle fünf exemplarisch untersuchten Mühlen liegen am Nonnenbach, einem Zulauf am östlichen Bodenseeufer. Ausgehend von der historisch belegten soziokulturellen Funktion der Mühle als wichtigem Ort des Dreiklangs von Leben, Arbeiten und Zusammenkommen entsteht eine zukunftsfähige KONTUR für die Wiederbelebung, Förderung und Vernetzung der Mühlenstandorte: ein kultureller Beitrag zur Belebung der ländlichen Umgebung. Der Impuls KUNST greift bestehende bauliche Elemente auf und defniert neu belebte Räume für ein kollektives Werken im Einklang mit regenerativer Energiegewinnung. Die daraus entstehenden Mühlen von Morgen können die Region langfristig positiv beeinflussen und als dezentraler Indikator eine wichtige Rolle beim Erhalten und Erschaffen kultureller Werte auf dem Land spielen. Sie werden zum Katalysator für visionäre Denkansätze und füllen den Begriff Kunstmühle mit neuem Leben. Durch die Transformation sollen architektonisch zeitgemäße, strukturell lebendige und gesellschaftlich relevante Räume geschaffen werden, welche auf aktuelle und zukünftige Thematiken einer soziokulturellen, ökonomischen und ökologischen Zirkularität Antworten geben können.

Wasser.Kunst

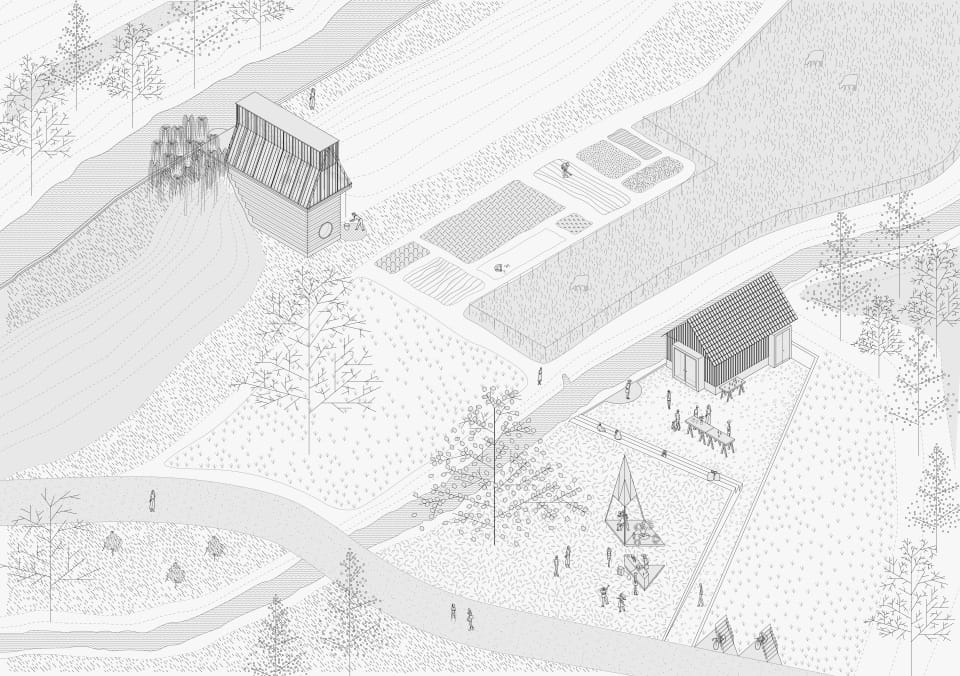

Im Zentrum des Entwurfs steht das Wasser. Anhand der Reaktivierung einer alten Wasserkraftturbine aus dem Jahre 1937 soll der Ort langfristig dezentral mit Strom versorgt werden. Dabei ist das Wasser Ressource für Energiegewinnung sowie Grundlage für die Bewässerung von Pflanzen. Daraus bildet sich der Raum für Wasser.Kunst, welcher durch ein Gewächshaus mit eigenem Wasserkreislauf erweitert wird. Außerdem wird durch das Weiterdenken der landwirtschaftlichen Flächen ein zirkuläres Versorgungskonzept aufgestellt. Ziel ist die Gestaltung einer nachhaltigen Produktivität mit dem Element Wasser.

Raumkonzept Wasser.Kunst

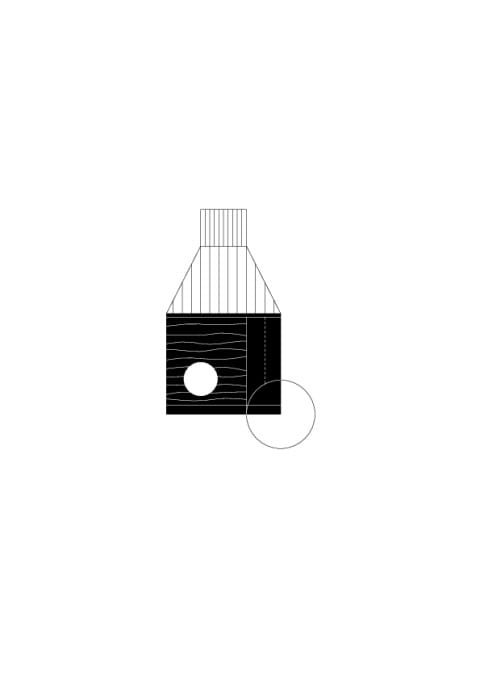

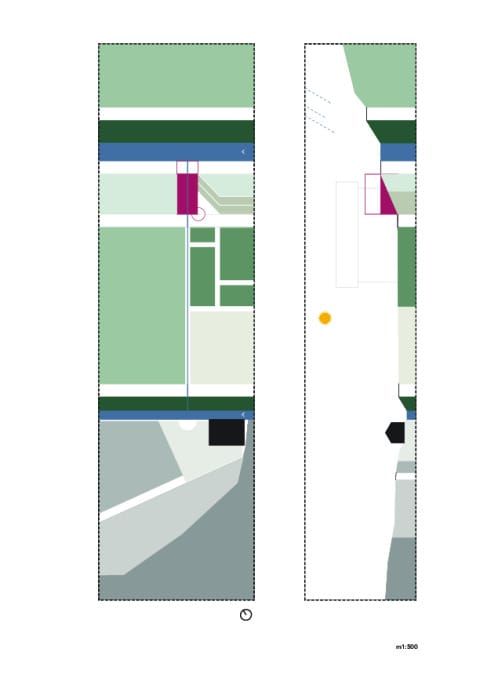

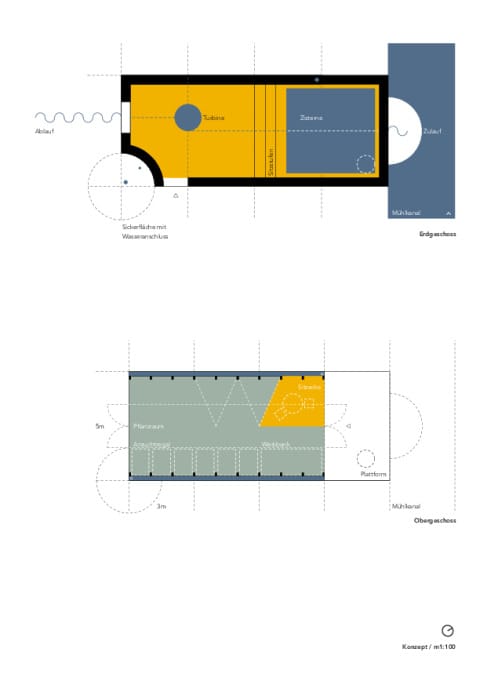

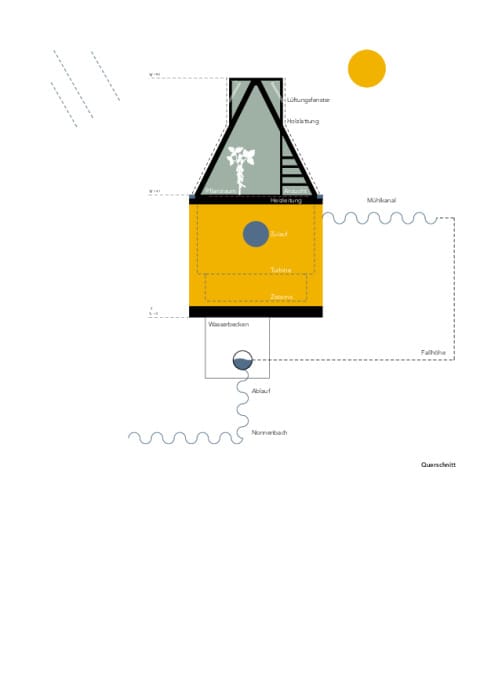

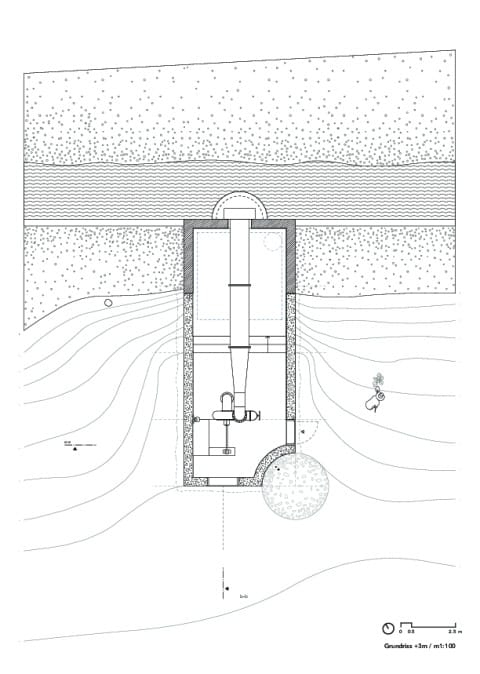

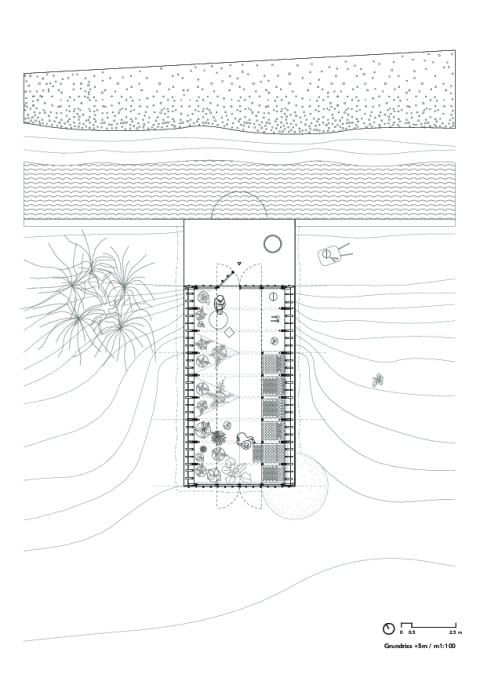

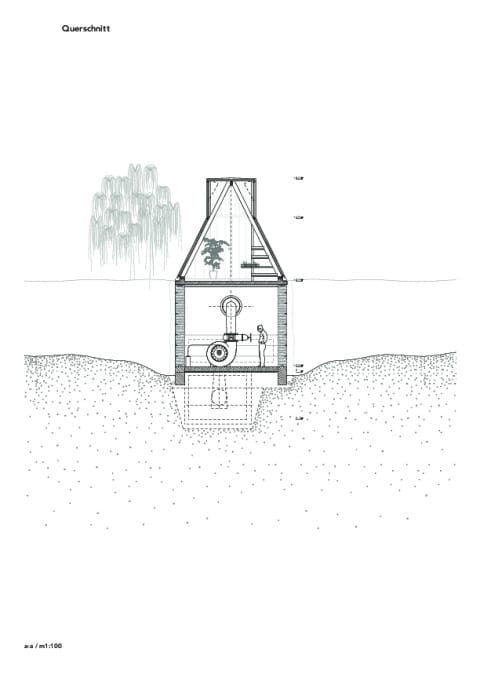

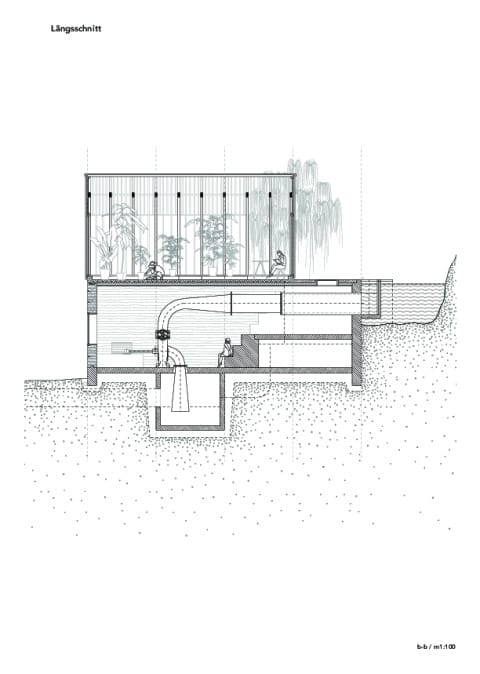

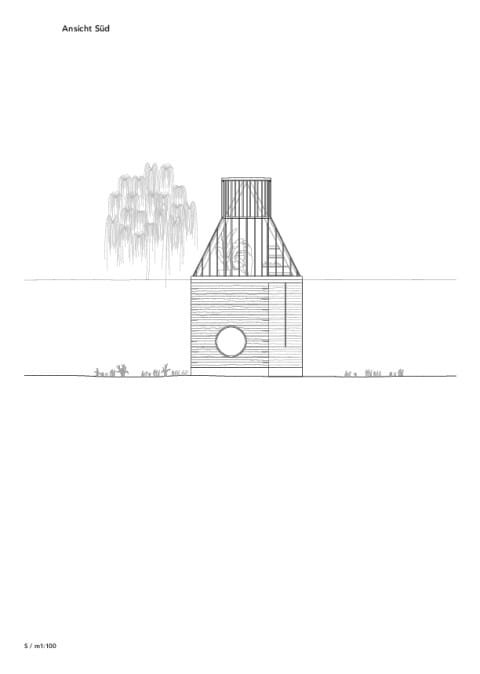

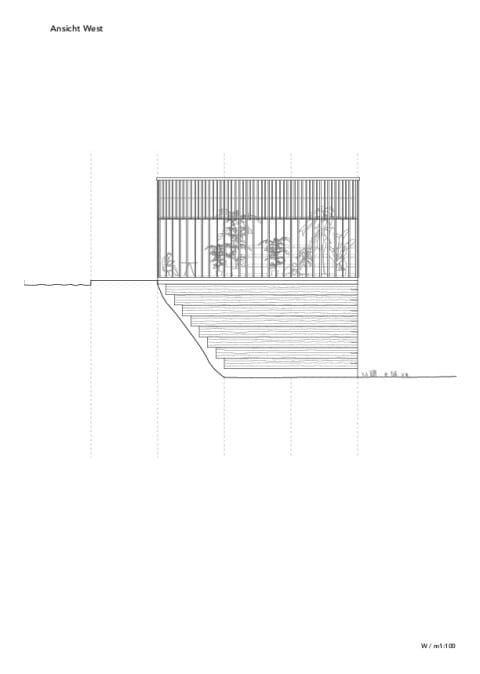

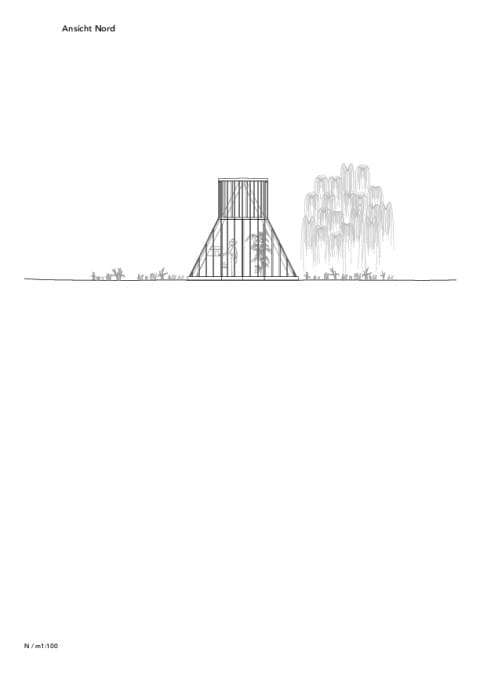

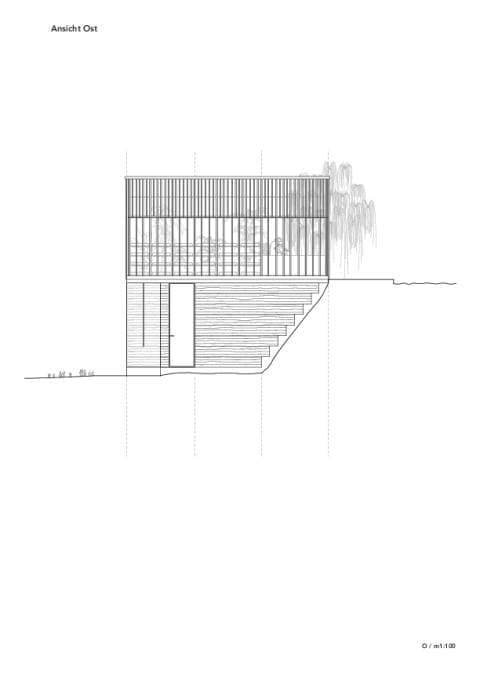

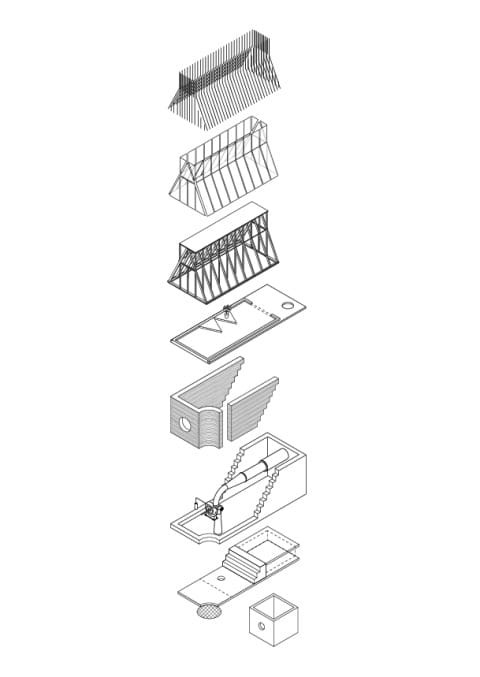

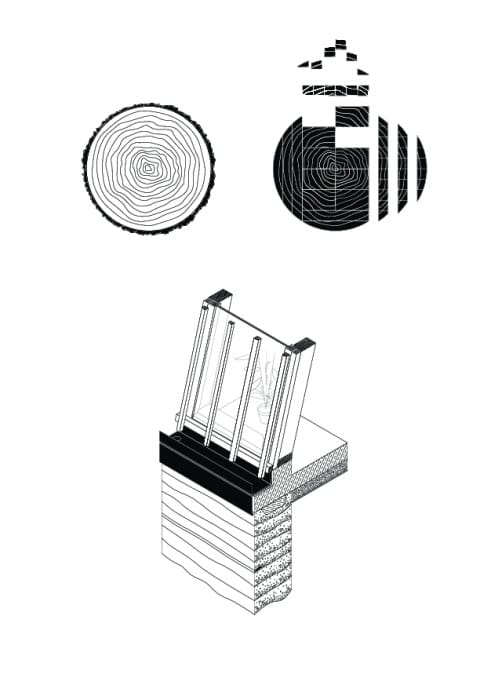

Der geplante Baukörper ist zweigeschossig und lehnt sich an die in der Region typische Baukultur aus massivem Erdgeschoss und Holz-Leichtbauweise im Obergeschoss an. Das Gebäude ist der Topographie angepasst, fügt sich als Einschub in den Hang ein und schließt direkt an den Mühlkanal im Norden an. Somit ist auch das Obergeschoss barrierefrei zugänglich.

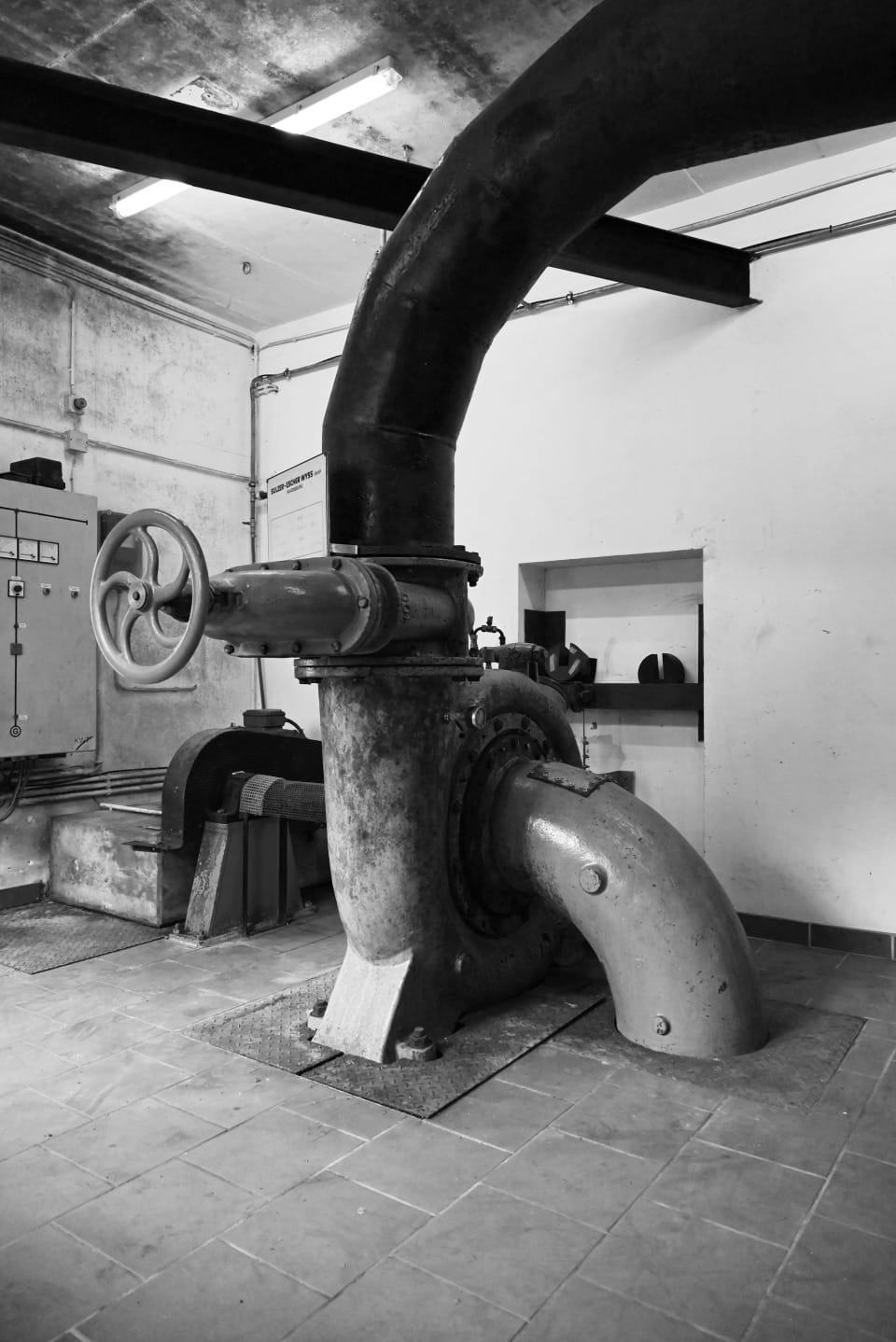

Erdgeschoss - Turbinenraum

Zentrales Element ist eine Turbine zur Gewinnung von Strom durch Wasserkraft, welche durch eine neue Hülle vor Wettereinfüssen geschützt wird. Die Auslagerung der Turbine aus dem Bestand an einen neuen Standort, sowie die massiv ausgeführten Stampfehmwände sorgen für den notwendigen Schallschutz. Der Turbinenraum ist von Osten her zugänglich. Der Wasserlauf führt durch die frei im Raum stehende Francis Spiral Turbine. Das Wasser verlässt das Gebäude durch ein unterirdisches Rohr und mündet wieder im Nonnenbach. Die runden Fensteröffnungen orientieren sich an den Querschnitten der einzelnen Turbinenbauteile. Neben der Erzeugung von Energie kann der Raum zudem für Vorträge und Ausstellungen zum Thema Wasser[Kraft] genutzt werden. Der bewusste Umgang mit Wasser, der Beitrag der Wasserkraft zu einer zukünftigen nachhaltigen Energieversorgung und die Weitergabe von Wissen stehen hierbei im Fokus. Die im hinteren Teil positionierte Regenwasserzisterne bildet die Basis für Sitzstufen und ist mit dem Wasserkonzept im Obergeschoss verknüpft. Der Bezug zu Wasser wird im Außenbereich aufgegriffen und durch einen Wasseranschluss ergänzt.

Obergeschoss - Gewächshaus

Das Obergeschoss beinhaltet ein frei zugängliches Gewächshaus, welches sowohl Raum für Pflanzen, als auch für Menschen bietet. Das Konzept berücksichtigt eine Nutzer*innenfreundliche Gestaltung der Arbeitsbereiche. Die Konstruktion des Gewächshauses besteht aus Holzbalken in einem Abstand von einem Meter, welche durch die dazwischen liegende Vollverglasung ausgesteift wird. Die sich an den beiden Giebelseiten befindenden Tore sind aus der regionalen Baukultur abgeleitet und erweitern mit den nach innen kippbaren Lüftungsfenstern das Lüftungskonzept zur Regulierung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Das sich im östlichen Teil des Raums befindende Anzuchtregal, nutzt die Schräge des Dachstuhls ideal aus. Dies wird durch eine Werkbank erweitert, welche Platz für Material und Werkzeug bietet. Sitzmöglichkeiten für Arbeitende oder Besucher*innen generieren Aufenthaltsqualität. Es gibt ein ganzheitliches Energiekonzept, bei welchem je nach Bedarf über Heizleitungen Wärme erzeugt werden kann. Zusätzlich ermöglicht der an die Zisterne gekoppelte Wasserkreislauf eine leichte Bewirtschaftung.

Das Projekt widmet sich sowohl den Relikten als auch dem Potential der Standorte von ehemaligen Wassermühlen. Die Vielzahl noch bestehender Strukturen prägt die ländliche Umgebung und ist Zeugnis von einem fast vergessenen Kulturgut. Im Rahmen der Arbeit wurden fünf konkrete Standorte exemplarisch untersucht und für die Martinsmühle eine konkrete bauliche Maßnahme entworfen. Im KONTEXT der Geschichte lassen sich die Charakteristika einer Mühle als besonderer subruraler Raum mit zirkulärem Gefüge beschreiben. Dabei ist der Wasserlauf als bestehende Infrastruktur das prägende verbindende Element und sorgt mit der ursprünglichen Aufgabe als physikalische Wasserkraft für ein nachhaltiges Energiekonzept. Alle fünf exemplarisch untersuchten Mühlen liegen am Nonnenbach, einem Zulauf am östlichen Bodenseeufer. Ausgehend von der historisch belegten soziokulturellen Funktion der Mühle als wichtigem Ort des Dreiklangs von Leben, Arbeiten und Zusammenkommen entsteht eine zukunftsfähige KONTUR für die Wiederbelebung, Förderung und Vernetzung der Mühlenstandorte: ein kultureller Beitrag zur Belebung der ländlichen Umgebung. Der Impuls KUNST greift bestehende bauliche Elemente auf und defniert neu belebte Räume für ein kollektives Werken im Einklang mit regenerativer Energiegewinnung. Die daraus entstehenden Mühlen von Morgen können die Region langfristig positiv beeinflussen und als dezentraler Indikator eine wichtige Rolle beim Erhalten und Erschaffen kultureller Werte auf dem Land spielen. Sie werden zum Katalysator für visionäre Denkansätze und füllen den Begriff Kunstmühle mit neuem Leben. Durch die Transformation sollen architektonisch zeitgemäße, strukturell lebendige und gesellschaftlich relevante Räume geschaffen werden, welche auf aktuelle und zukünftige Thematiken einer soziokulturellen, ökonomischen und ökologischen Zirkularität Antworten geben können.

Wasser.Kunst

Im Zentrum des Entwurfs steht das Wasser. Anhand der Reaktivierung einer alten Wasserkraftturbine aus dem Jahre 1937 soll der Ort langfristig dezentral mit Strom versorgt werden. Dabei ist das Wasser Ressource für Energiegewinnung sowie Grundlage für die Bewässerung von Pflanzen. Daraus bildet sich der Raum für Wasser.Kunst, welcher durch ein Gewächshaus mit eigenem Wasserkreislauf erweitert wird. Außerdem wird durch das Weiterdenken der landwirtschaftlichen Flächen ein zirkuläres Versorgungskonzept aufgestellt. Ziel ist die Gestaltung einer nachhaltigen Produktivität mit dem Element Wasser.

Raumkonzept Wasser.Kunst

Der geplante Baukörper ist zweigeschossig und lehnt sich an die in der Region typische Baukultur aus massivem Erdgeschoss und Holz-Leichtbauweise im Obergeschoss an. Das Gebäude ist der Topographie angepasst, fügt sich als Einschub in den Hang ein und schließt direkt an den Mühlkanal im Norden an. Somit ist auch das Obergeschoss barrierefrei zugänglich.

Erdgeschoss - Turbinenraum

Zentrales Element ist eine Turbine zur Gewinnung von Strom durch Wasserkraft, welche durch eine neue Hülle vor Wettereinfüssen geschützt wird. Die Auslagerung der Turbine aus dem Bestand an einen neuen Standort, sowie die massiv ausgeführten Stampfehmwände sorgen für den notwendigen Schallschutz. Der Turbinenraum ist von Osten her zugänglich. Der Wasserlauf führt durch die frei im Raum stehende Francis Spiral Turbine. Das Wasser verlässt das Gebäude durch ein unterirdisches Rohr und mündet wieder im Nonnenbach. Die runden Fensteröffnungen orientieren sich an den Querschnitten der einzelnen Turbinenbauteile. Neben der Erzeugung von Energie kann der Raum zudem für Vorträge und Ausstellungen zum Thema Wasser[Kraft] genutzt werden. Der bewusste Umgang mit Wasser, der Beitrag der Wasserkraft zu einer zukünftigen nachhaltigen Energieversorgung und die Weitergabe von Wissen stehen hierbei im Fokus. Die im hinteren Teil positionierte Regenwasserzisterne bildet die Basis für Sitzstufen und ist mit dem Wasserkonzept im Obergeschoss verknüpft. Der Bezug zu Wasser wird im Außenbereich aufgegriffen und durch einen Wasseranschluss ergänzt.

Obergeschoss - Gewächshaus

Das Obergeschoss beinhaltet ein frei zugängliches Gewächshaus, welches sowohl Raum für Pflanzen, als auch für Menschen bietet. Das Konzept berücksichtigt eine Nutzer*innenfreundliche Gestaltung der Arbeitsbereiche. Die Konstruktion des Gewächshauses besteht aus Holzbalken in einem Abstand von einem Meter, welche durch die dazwischen liegende Vollverglasung ausgesteift wird. Die sich an den beiden Giebelseiten befindenden Tore sind aus der regionalen Baukultur abgeleitet und erweitern mit den nach innen kippbaren Lüftungsfenstern das Lüftungskonzept zur Regulierung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Das sich im östlichen Teil des Raums befindende Anzuchtregal, nutzt die Schräge des Dachstuhls ideal aus. Dies wird durch eine Werkbank erweitert, welche Platz für Material und Werkzeug bietet. Sitzmöglichkeiten für Arbeitende oder Besucher*innen generieren Aufenthaltsqualität. Es gibt ein ganzheitliches Energiekonzept, bei welchem je nach Bedarf über Heizleitungen Wärme erzeugt werden kann. Zusätzlich ermöglicht der an die Zisterne gekoppelte Wasserkreislauf eine leichte Bewirtschaftung.