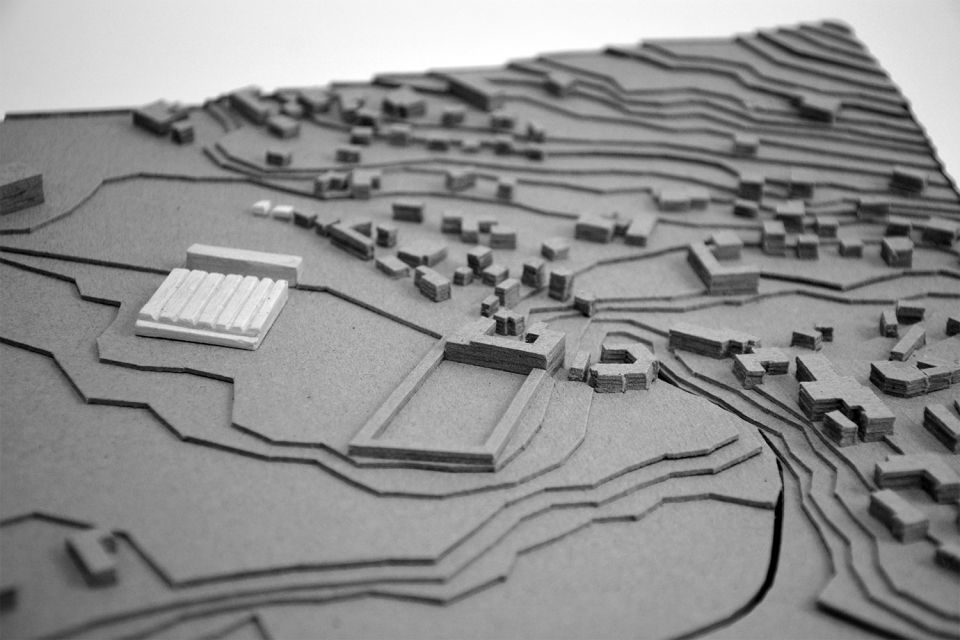

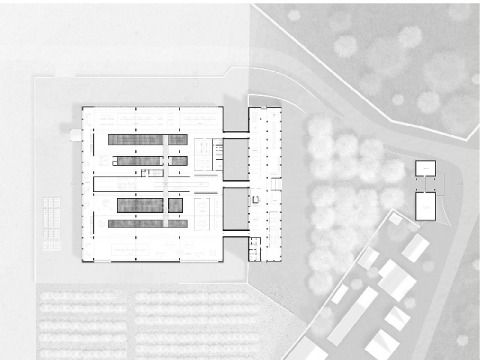

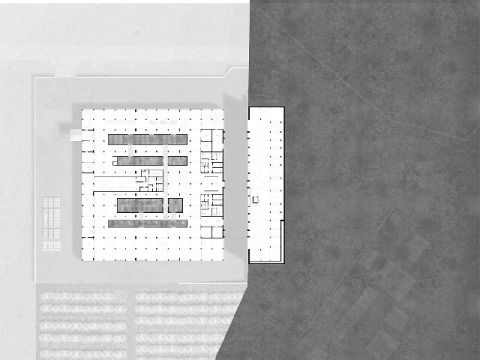

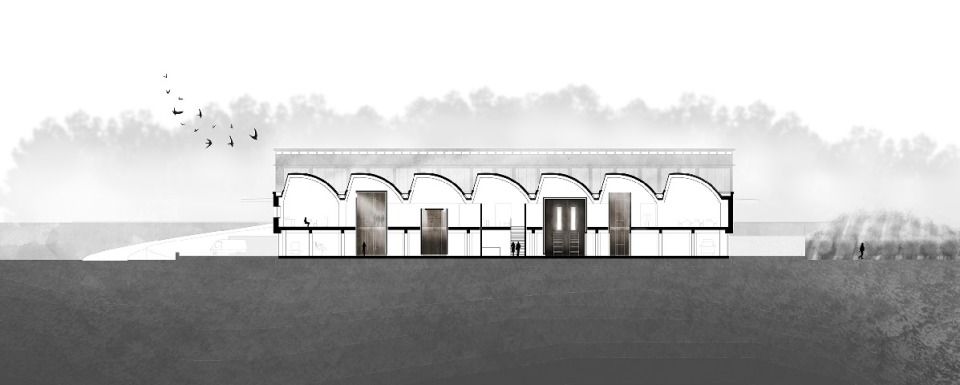

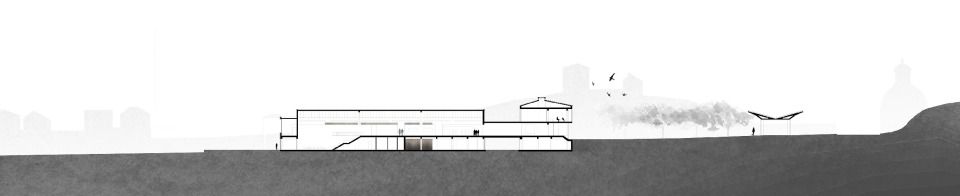

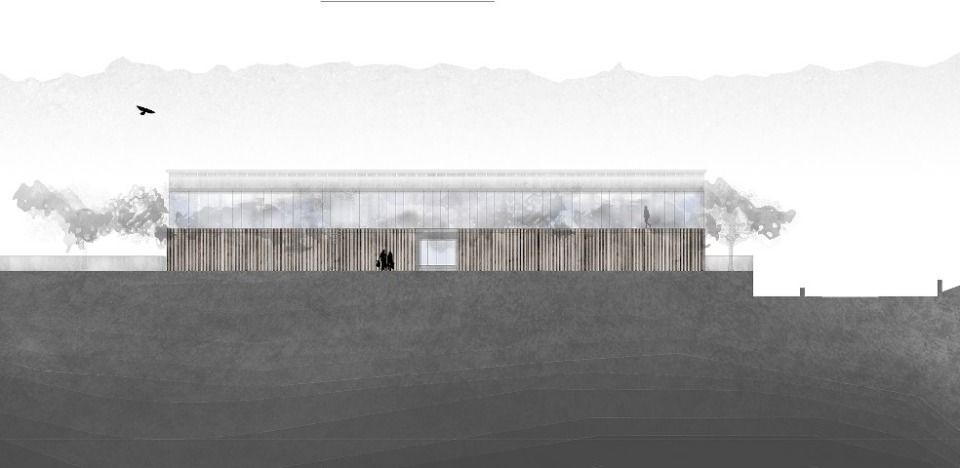

DIE TRANSFORMATION DES ORTS Der Produktionsstandort des Familienunternehmes Bosio existiert seit 1956 und befindet sich in der kleinen Gemeinde Castiglione Torinese in der Turiner Metropolregion. Vom Turiner Architekten Carlo Mollino geplant, war er 60 Jahre Ort der industriellen Herstellung von Autoersatzteilen und ursprünglich für 500 Mitarbeiter ausgelegt. Der Strukturwandel und innovative Herstellungsprozesse brachten neue Anforderungen an die Produktionsstätte mit sich, welche die Bestandsarchitektur nicht mehr gewährleistet. Roboter in eingestellten Klimaboxen übernehmen heute die Arbeit. Über 10 000 qm Fläche sind nicht mehr richtig nutzbar und das Unternehmen wird in absehbarer Zeit an einen neuen Standort wechseln. Als Folgenutzung wird in der Gemeinde ein großes Einkaufszentrum diskutiert. Diese Entscheidung könnte zum Zusammenbruch des kleinteiligen Einzelhandels und zur Überfrequentierung der dörflichen Infrastruktur führen sowie steigende Umweltbelastungen mit sich bringen. Die architektonischen Qualitäten der Produktionshalle, ihre Atmosphäre und Lichtstimmung, wären ungenutzt oder würden gar abhanden kommen.

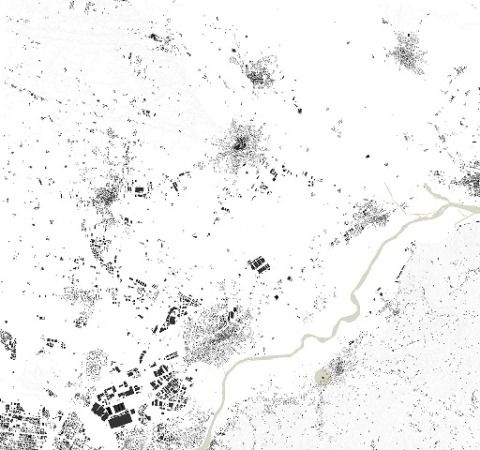

Die sichtbare räumliche Transformation durch zahlreiche verlassene Produktionsstätten, ersetzt durch wirtschaftlichere Klimahüllen, prägen das Bild im Piemont und drücken die sichtbare Konfrontation der Bevölkerung mit dem Wegbruch ehemals dominierender Faktoren ihres Lebensumfelds aus. Einst identitätsstiftende Architektur verliert durch ihren Funktionsverlust an Bedeutung und Wertschätzung. Die einstige Ausrichtung der örtlichen Gemeinschaft auf den Industriebetrieb und der sukzessive Abbau dieser früher alltagsstabilisierenden Infrastruktur brachte Abwanderung und Orientierung der Bevölkerung an städtischen Strukturen und zugleich die kulturelle Identität des Dorfs ins Wanken.

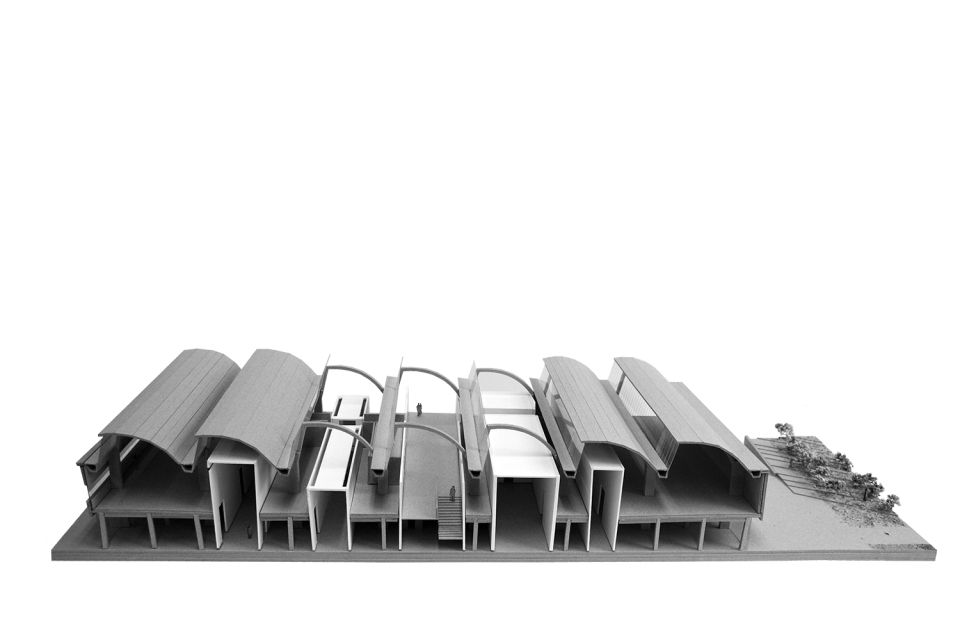

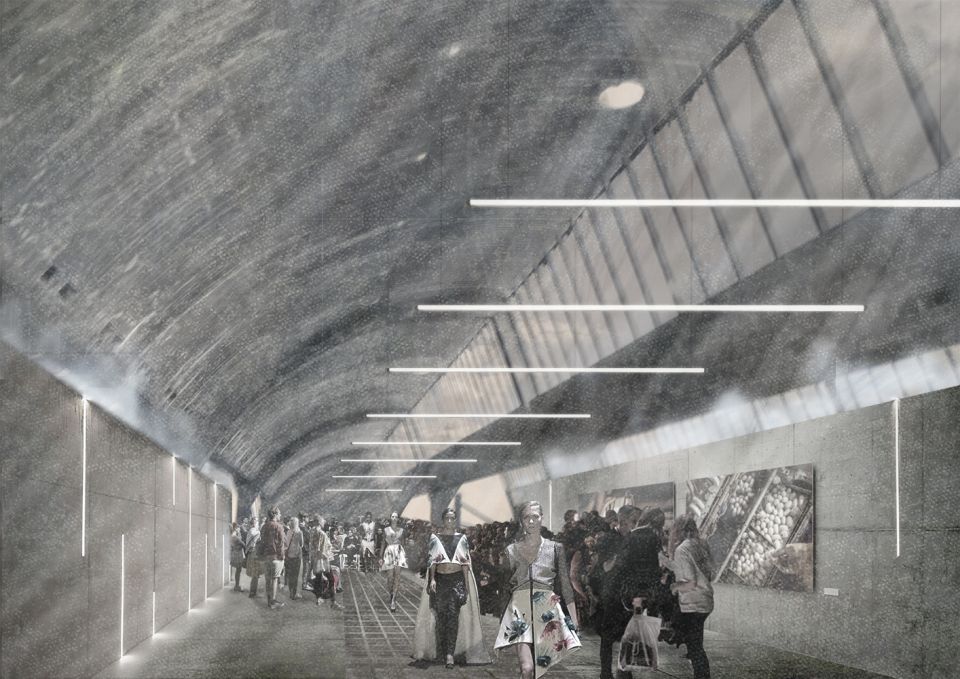

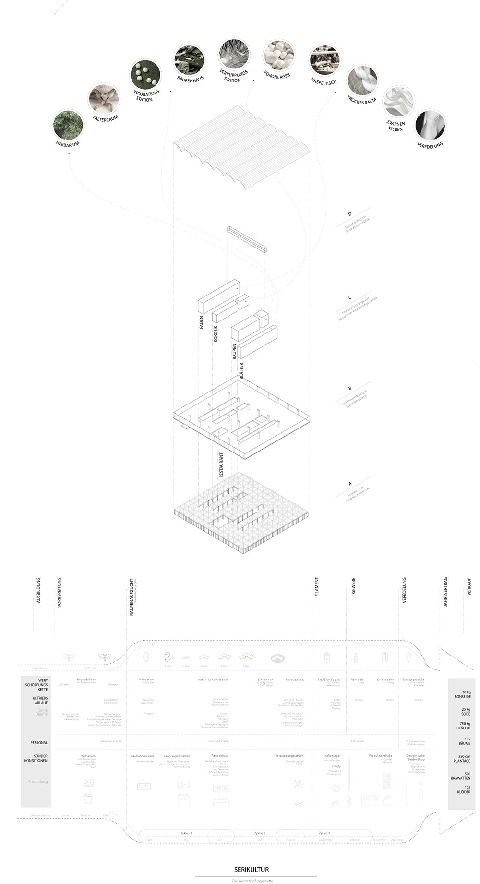

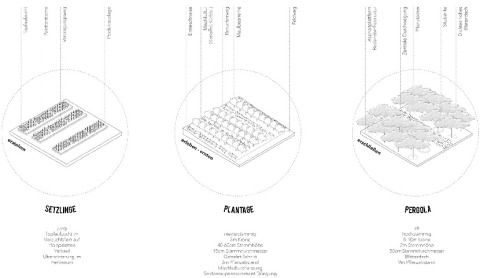

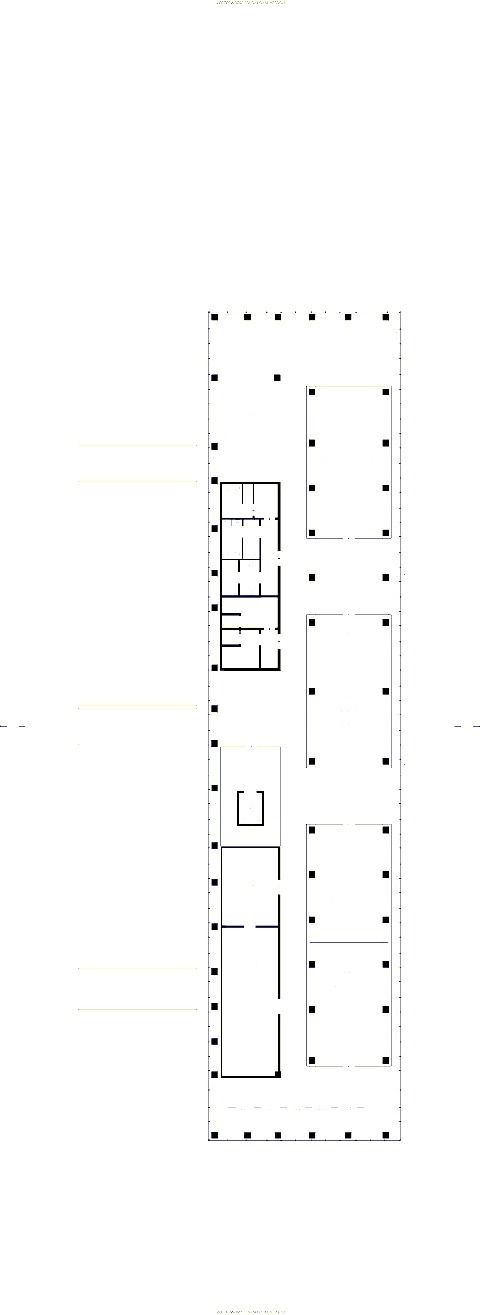

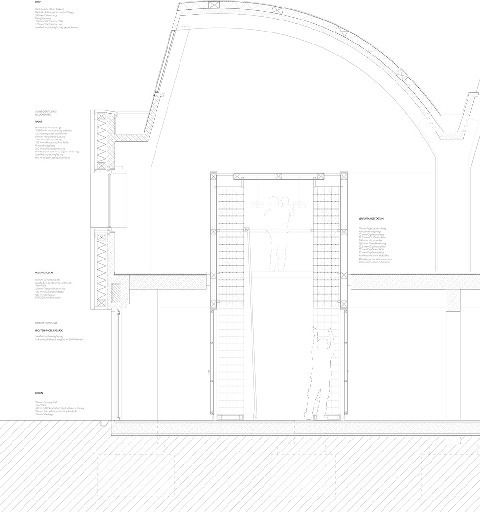

DIE METAMORPHOSE DES GEBÄUDES Die Umnutzung des Fabrikstandorts zu einer Manufaktur mit Seidenraupenaufzucht, der Faden- und Gewebeherstellung sowie ihrer Veredelung hat die Rückgewinnung seines Identifikationspotenzials durch die gezielte Anknüpfung an lokale Mentalität und Traditionen zum Ziel: die Förderung der lokalen manuellen Produktion, dem „Made in Italy“, sowie die Wertschätzung eigener Agrarprodukte werden zum Impulsgeber einer gefestigten Bindung der Menschen an ihre Heimat in einer Region, die immer noch als wirtschaftliches Rückgrat des Landes gilt. Die im Entwurf vollständig integrierte Wertschöpfungskette mit ihrer Bandbreite an handwerklichen, technischen und intellektuellen Arbeitsprozessen ist ökonomisch robust, inkludiert verschiedenste Ausbildungsniveaus und orientiert sich an den lokalen Potenzialen des Klimas und Knowhows des Seidenanbaus, der „Serikultur“, ein einst führender und verblasster Exportzweig in Norditalien. Zudem gibt seine Wiederbelebung eine Antwort auf die national sowie weltweit steigende ungedeckte Nachfrage nach Bioseide.

Die sichtbare räumliche Transformation durch zahlreiche verlassene Produktionsstätten, ersetzt durch wirtschaftlichere Klimahüllen, prägen das Bild im Piemont und drücken die sichtbare Konfrontation der Bevölkerung mit dem Wegbruch ehemals dominierender Faktoren ihres Lebensumfelds aus. Einst identitätsstiftende Architektur verliert durch ihren Funktionsverlust an Bedeutung und Wertschätzung. Die einstige Ausrichtung der örtlichen Gemeinschaft auf den Industriebetrieb und der sukzessive Abbau dieser früher alltagsstabilisierenden Infrastruktur brachte Abwanderung und Orientierung der Bevölkerung an städtischen Strukturen und zugleich die kulturelle Identität des Dorfs ins Wanken.

DIE METAMORPHOSE DES GEBÄUDES Die Umnutzung des Fabrikstandorts zu einer Manufaktur mit Seidenraupenaufzucht, der Faden- und Gewebeherstellung sowie ihrer Veredelung hat die Rückgewinnung seines Identifikationspotenzials durch die gezielte Anknüpfung an lokale Mentalität und Traditionen zum Ziel: die Förderung der lokalen manuellen Produktion, dem „Made in Italy“, sowie die Wertschätzung eigener Agrarprodukte werden zum Impulsgeber einer gefestigten Bindung der Menschen an ihre Heimat in einer Region, die immer noch als wirtschaftliches Rückgrat des Landes gilt. Die im Entwurf vollständig integrierte Wertschöpfungskette mit ihrer Bandbreite an handwerklichen, technischen und intellektuellen Arbeitsprozessen ist ökonomisch robust, inkludiert verschiedenste Ausbildungsniveaus und orientiert sich an den lokalen Potenzialen des Klimas und Knowhows des Seidenanbaus, der „Serikultur“, ein einst führender und verblasster Exportzweig in Norditalien. Zudem gibt seine Wiederbelebung eine Antwort auf die national sowie weltweit steigende ungedeckte Nachfrage nach Bioseide.