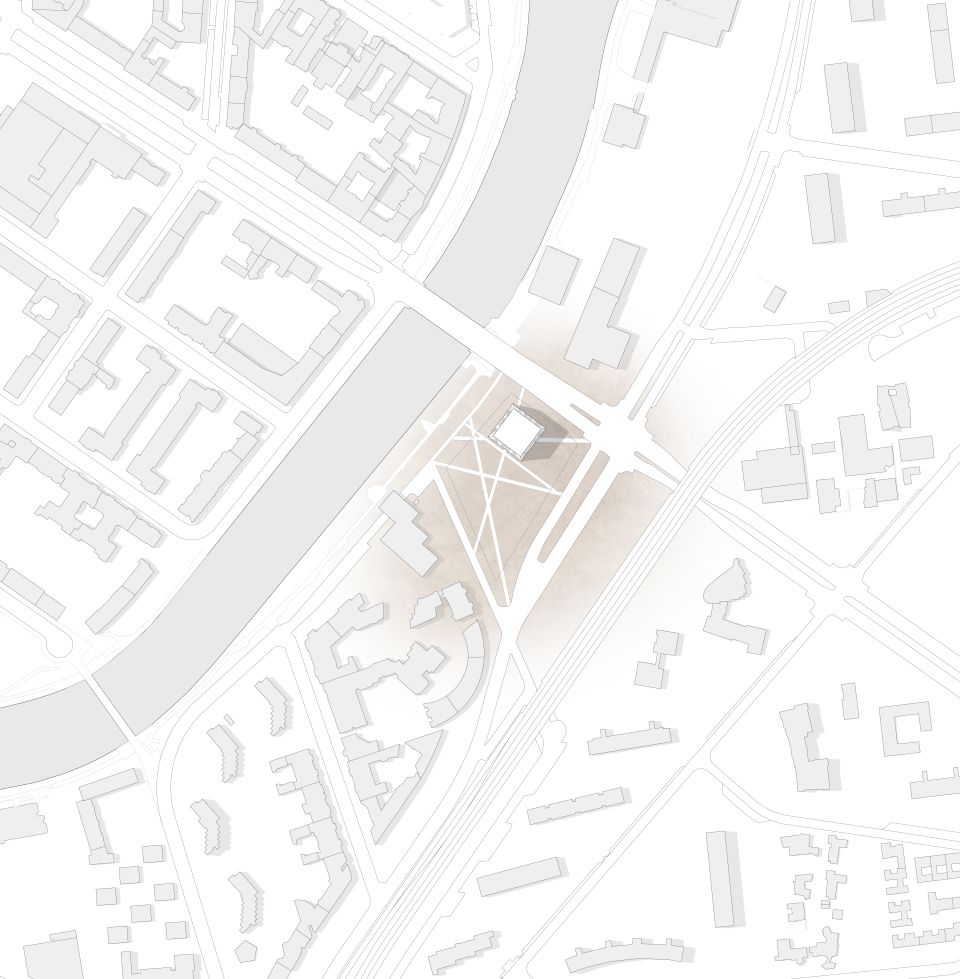

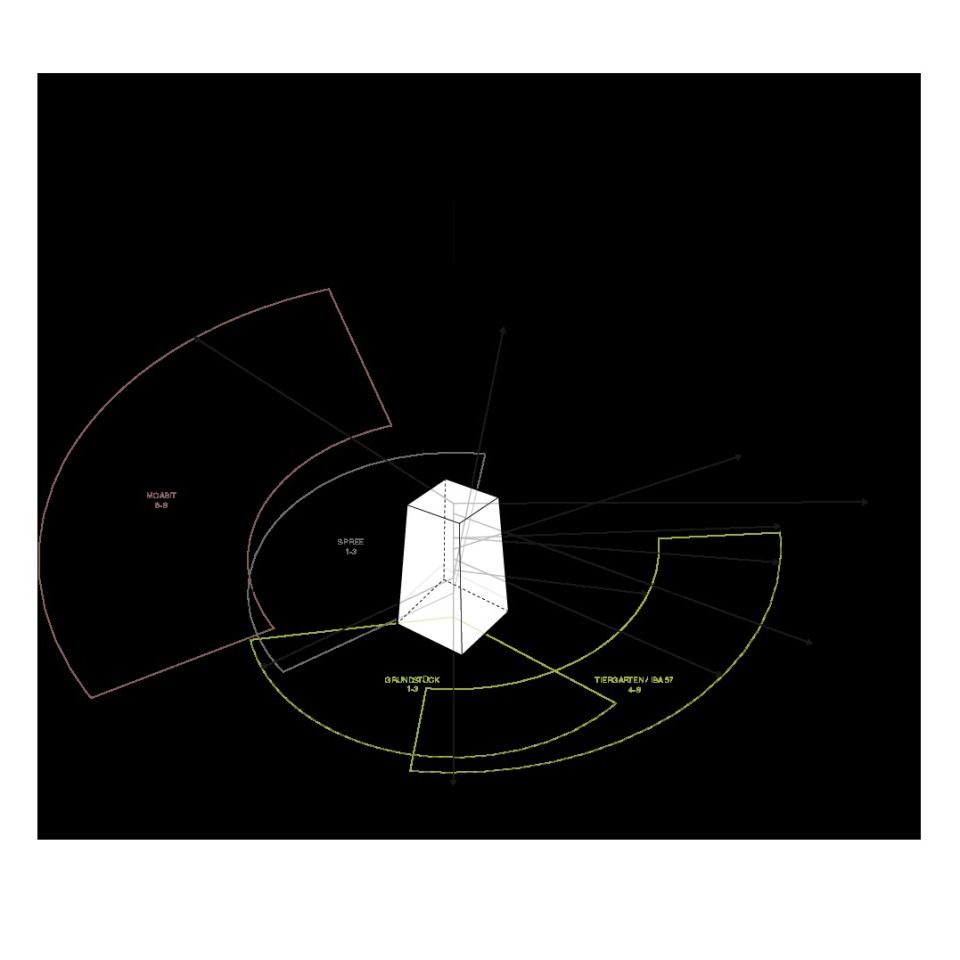

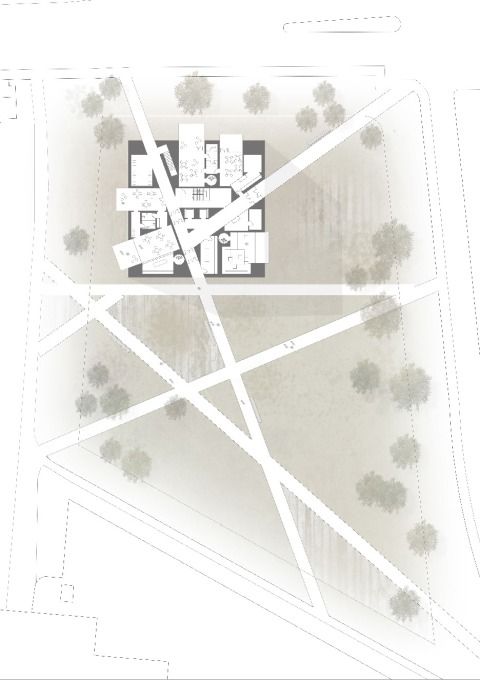

Die städtebauliche Situation am Ufer der Spree, mit den Hochhäusern der IBA57 im Osten und dem klassischen Berliner Block im Westen, führte zu der Entscheidung, das Grundstück in seiner prominenten Lage durch einen Solitär zu fassen. Entstanden ist daher ein 12 geschossiger Turm

aus

InfraLeichtBeton, dessen Kubatur nun die imaginäre Spielwiese für das Raum-Arrangement definiert.

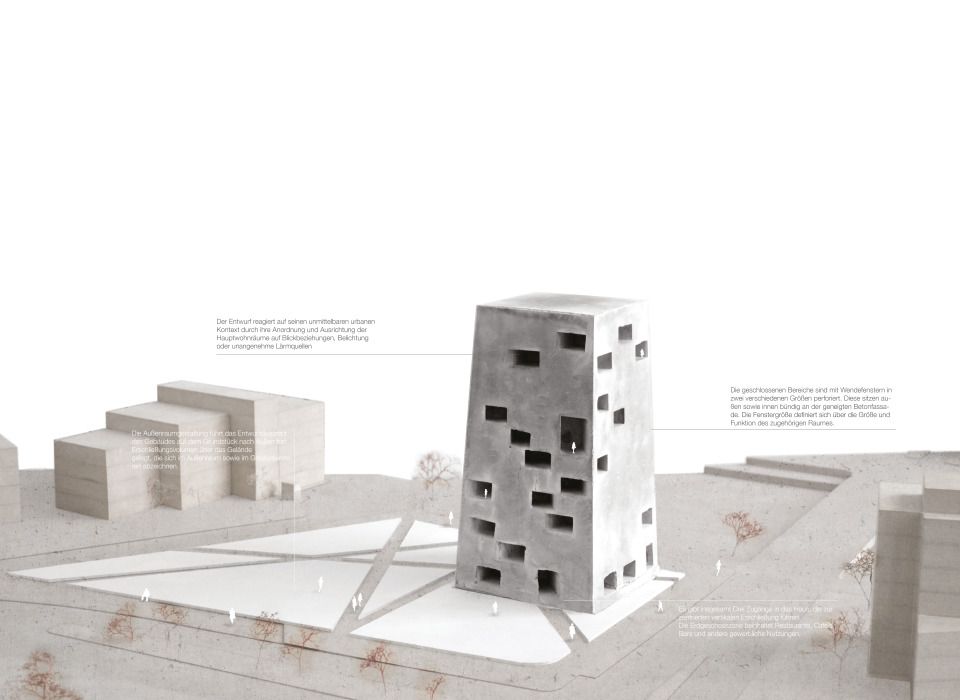

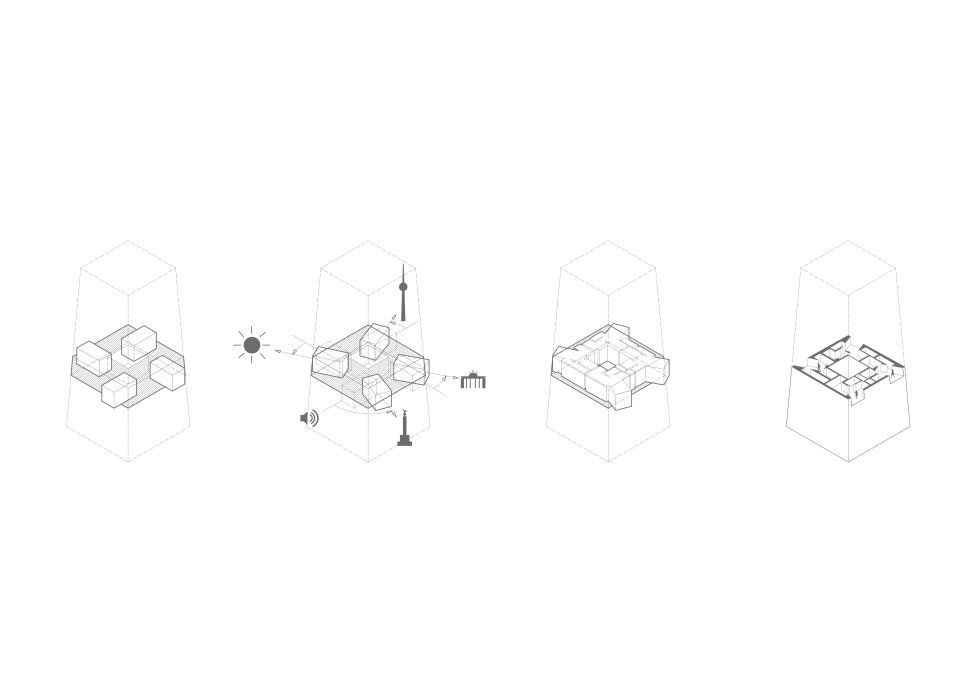

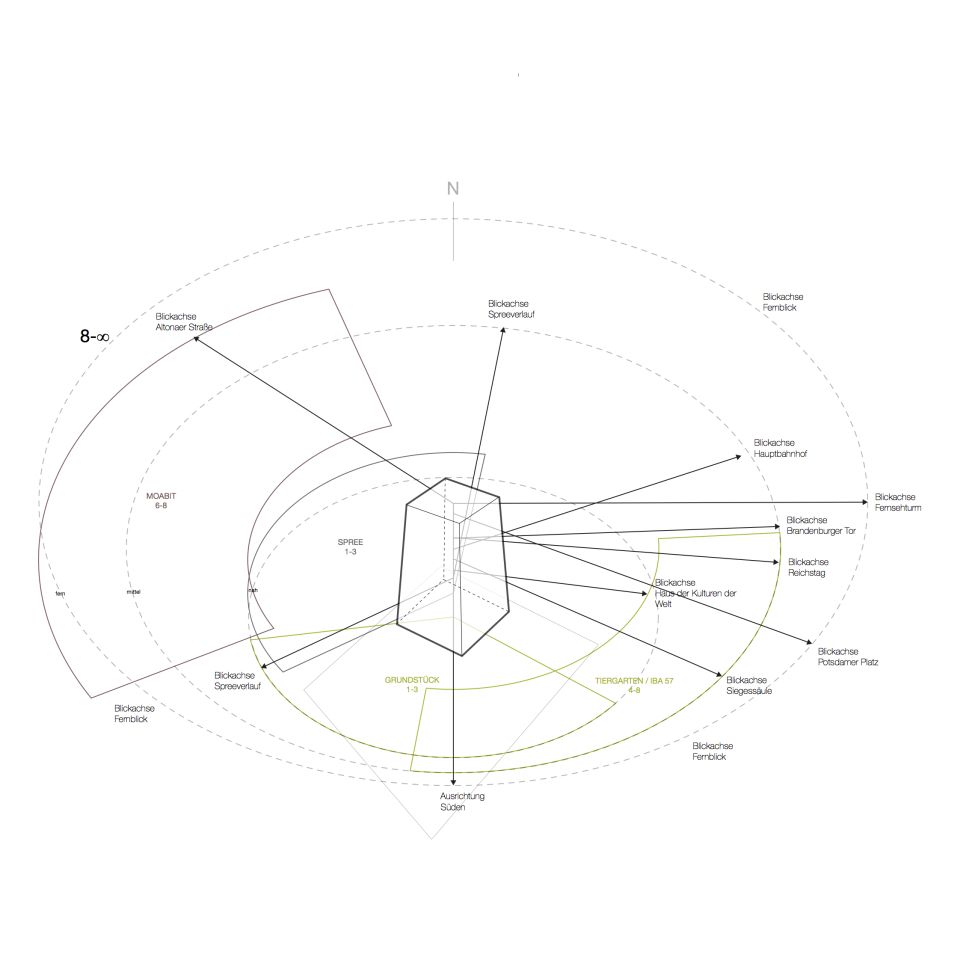

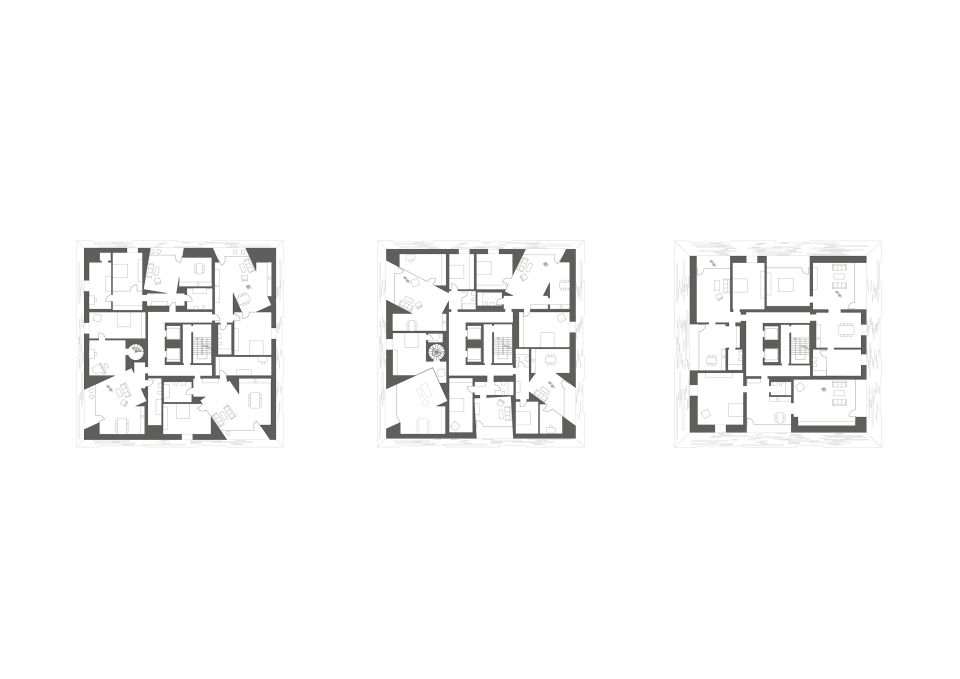

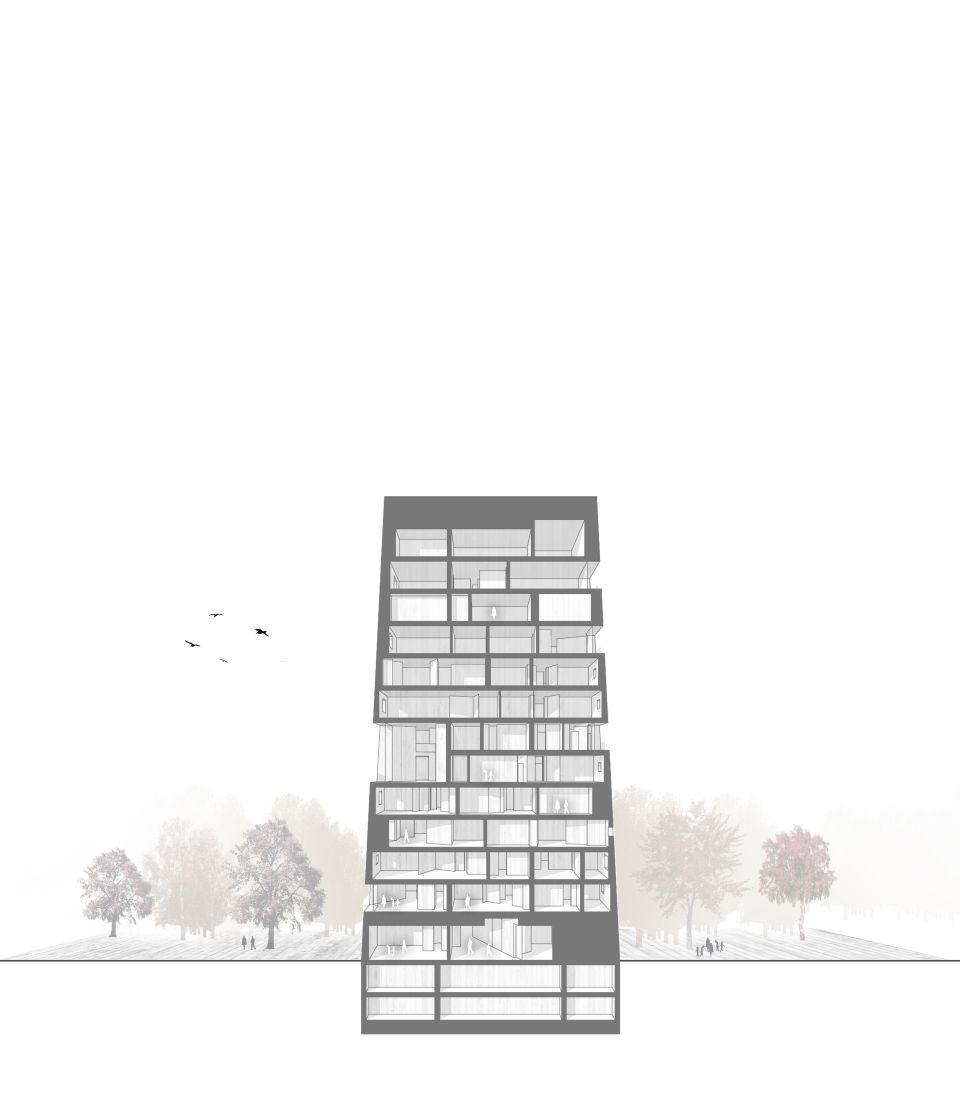

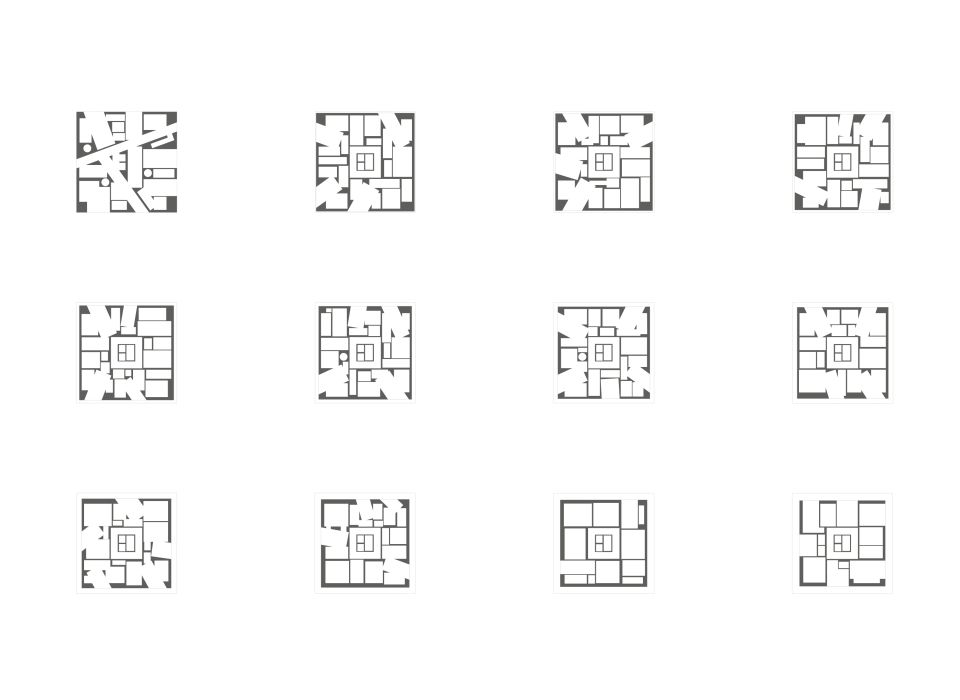

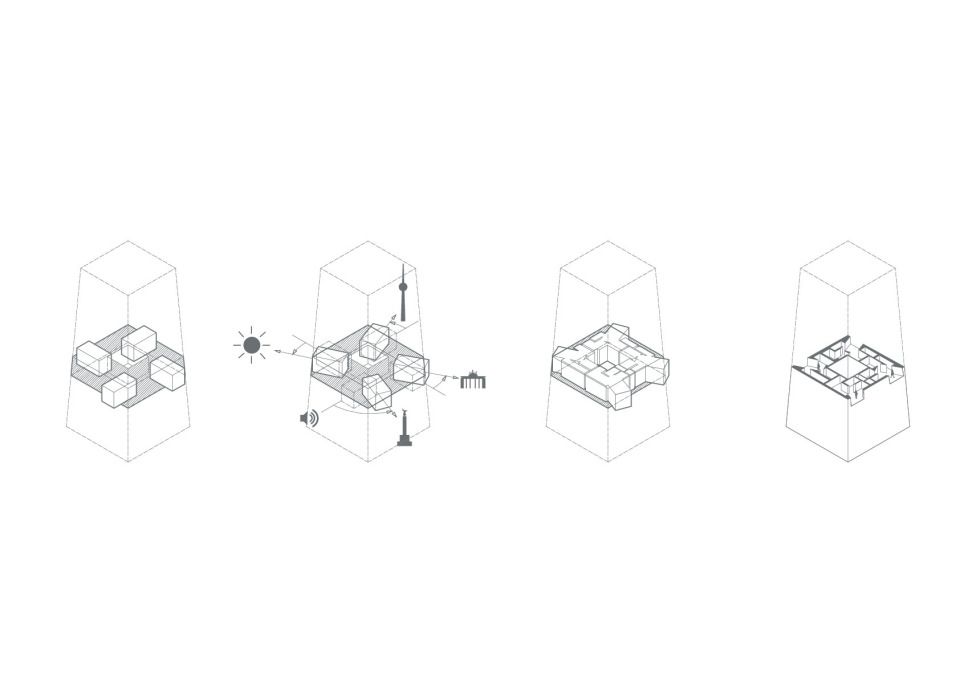

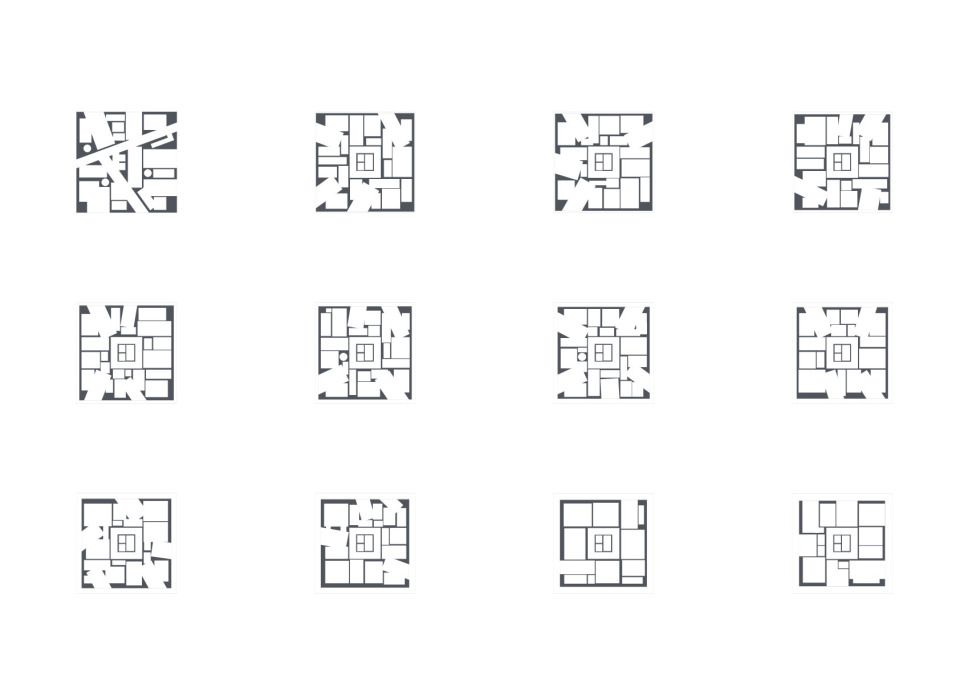

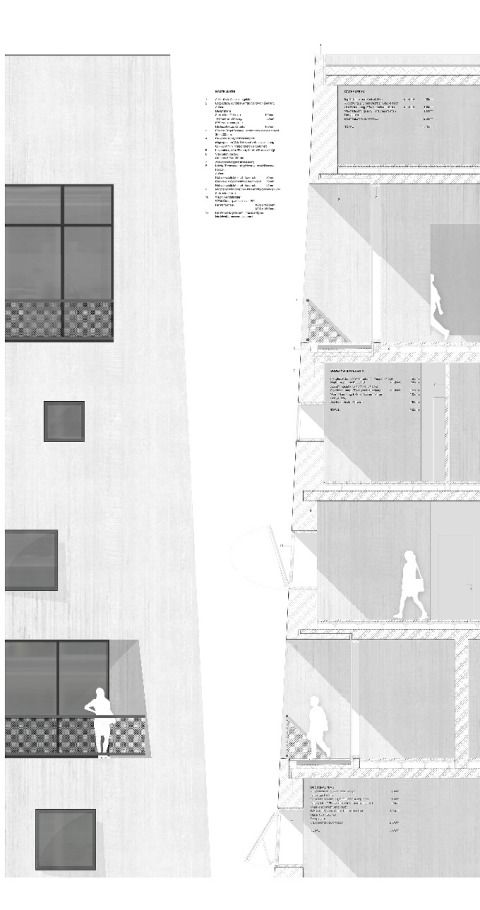

In diesem imaginären Container werden nun die Gemeinschaftsräume Geschoss für Geschoss angeordnet. Dabei reagieren diese in ihrer Anordnung und Ausrichtung auf die umgebenden Parameter wie Belichtung, Lärm, Grundstücksqualitäten oder besondere Ausblicke in den Stadtraum. Es entsteht also ein System, das zwar eine klare städtebauliche Haltung ausdrückt, aber im Inneren dennoch sehr sensibel auf seine Umgebung reagiert.

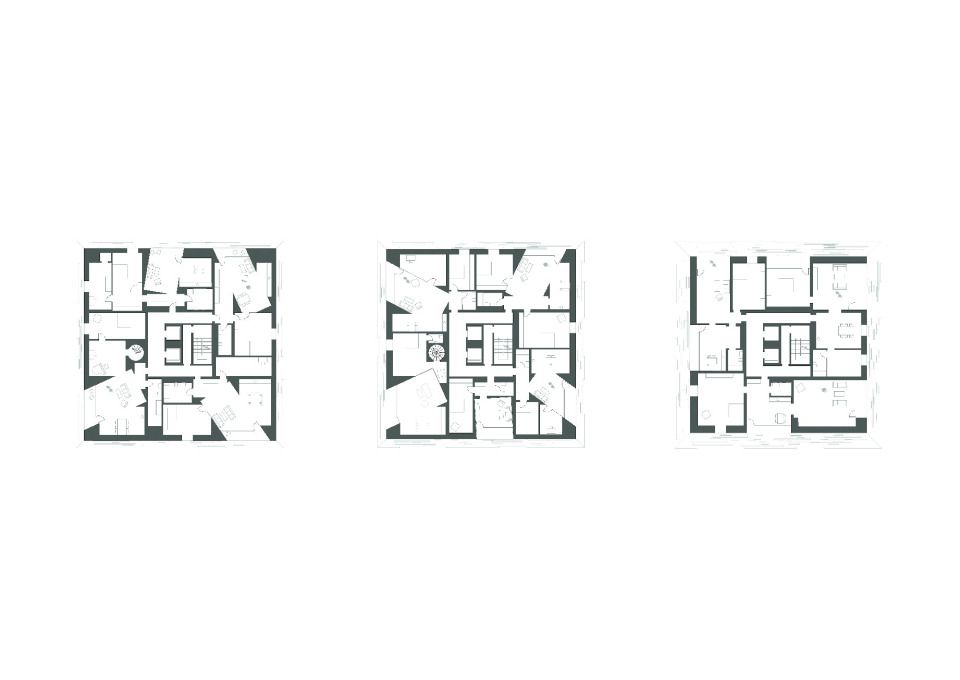

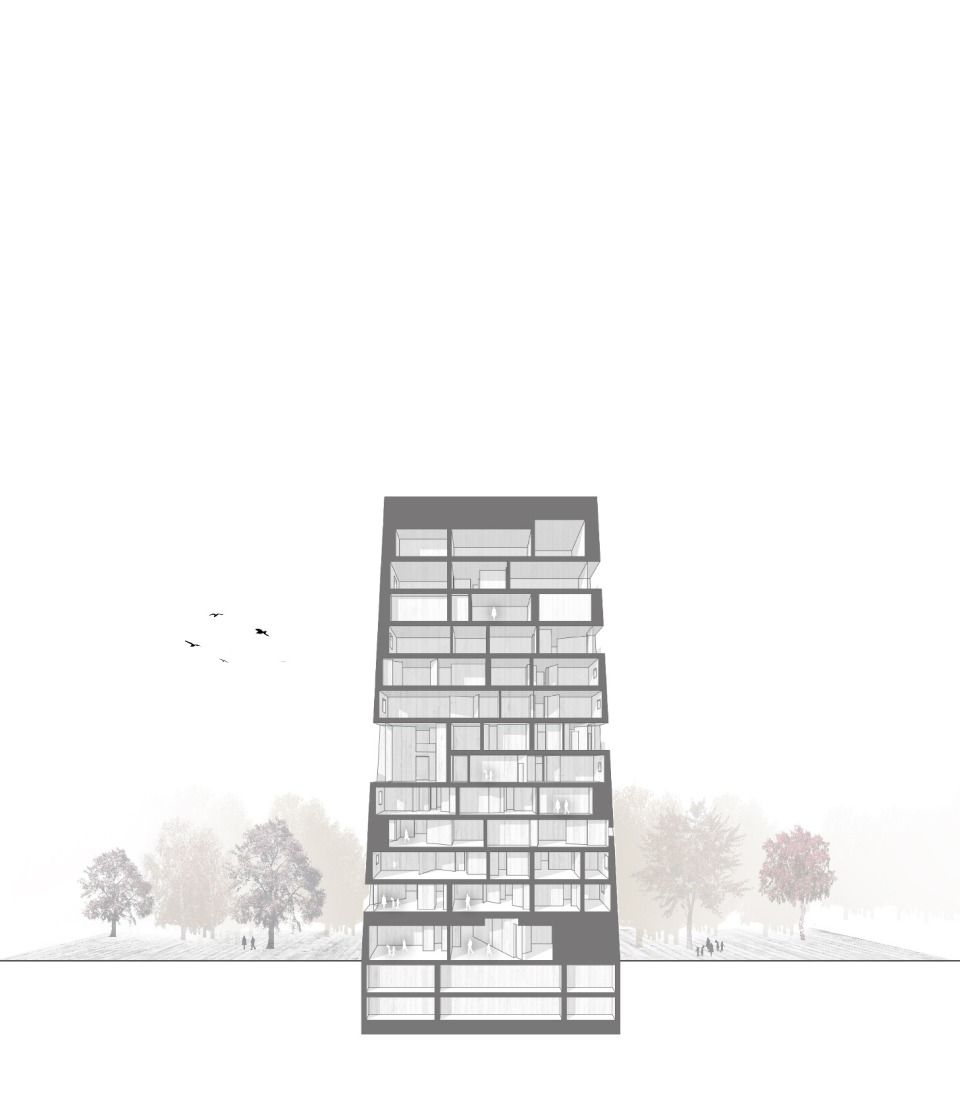

So orientieren sich die Räume in den unteren Geschossen vorwiegend weg von der Lärm belasteten Straße hin zum Grundstück sowie zum Spreeufer. In den oberen Geschossen hingegen werden die Blickbeziehungen interessanter und die Lärmbelästigung nimmt ab, dem Material entsprechend öffnet sich das Gebäude daher mehr und löst sich in seiner Massivität etwas auf.

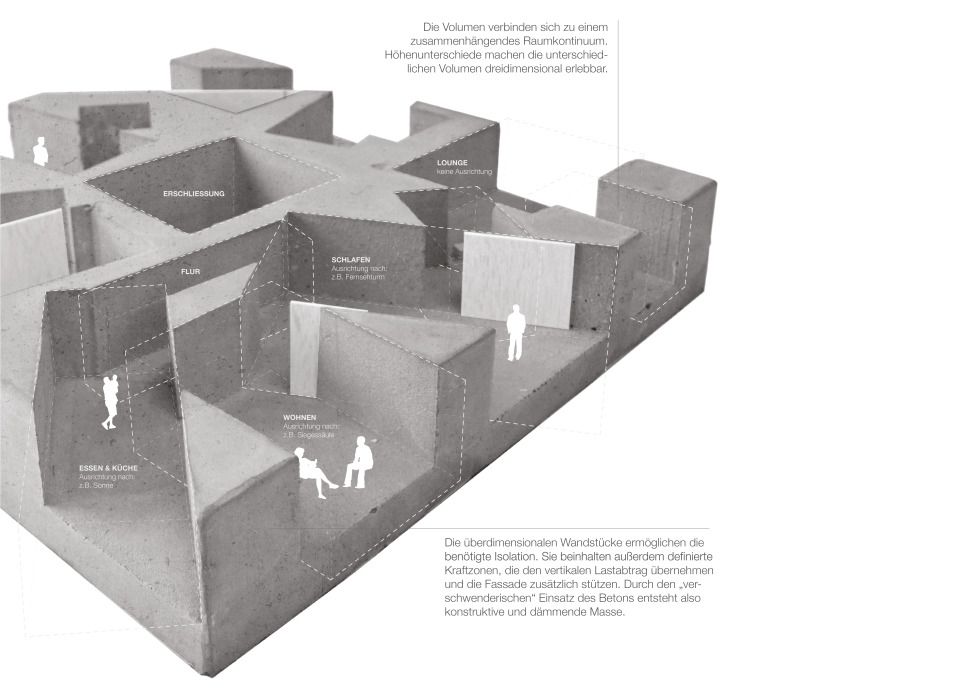

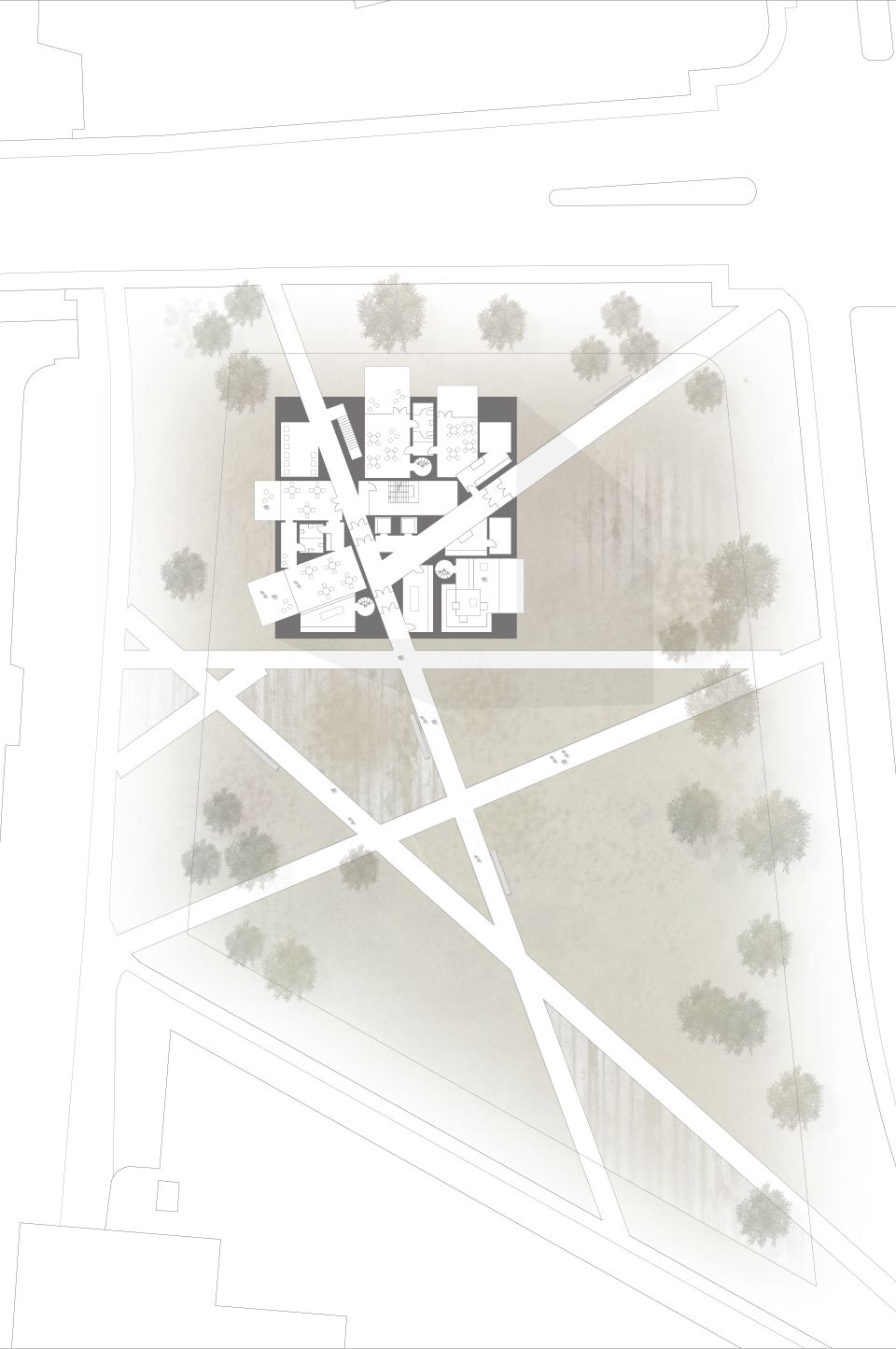

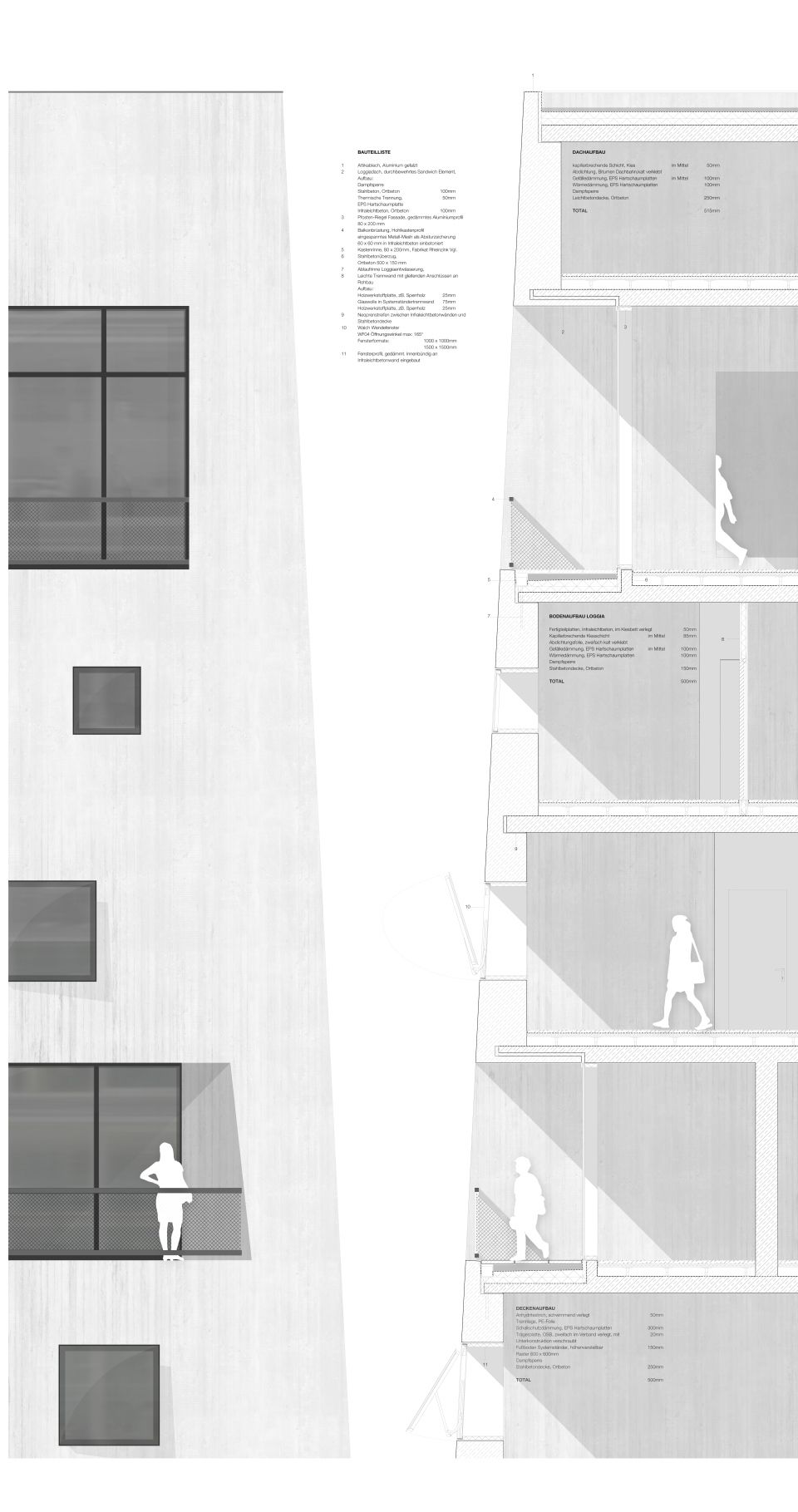

Um den zentrierten Erschließungskern herum ordnen sich die Individual- und Nebenräume an. Durch die Art und Weise, wie die Volumen miteinander agieren, ergeben sich wiederum die innere Zirkulation und die räumlichen Zusammenhänge. Die äußere Erschließung erfolgt ebenfalls durch imaginäre Volumen, die über das Grundstück gelegt werden und sich mit dem Gebäude verschneiden. Durch diese Verschneidung der Volumen mit der Kubatur des Gebäudes entstehen Öffnungen, welche als Loggien dienen. Dadurch generiert sich ein Fassadenbild, das sich aus seiner Inneren Logik heraus entwickelt und die städtebaulichen Parameter ablesbar macht.

Die Fenster der restlichen Räume ordnen sich ebenfalls entsprechend der benötigten Belichtung an. Dabei werden diese als innen sowie außen mit der Fassade bündige Rahmenelemente ausgeführt, die im Sinne eines Glasbausteines in die Schalung gelegt werden.

Die äußere Erscheinung des Gebäudes generiert sich also aus seiner inneren Logik heraus, als Konsequenz seines innenräumlichen Konzeptes.

In diesem imaginären Container werden nun die Gemeinschaftsräume Geschoss für Geschoss angeordnet. Dabei reagieren diese in ihrer Anordnung und Ausrichtung auf die umgebenden Parameter wie Belichtung, Lärm, Grundstücksqualitäten oder besondere Ausblicke in den Stadtraum. Es entsteht also ein System, das zwar eine klare städtebauliche Haltung ausdrückt, aber im Inneren dennoch sehr sensibel auf seine Umgebung reagiert.

So orientieren sich die Räume in den unteren Geschossen vorwiegend weg von der Lärm belasteten Straße hin zum Grundstück sowie zum Spreeufer. In den oberen Geschossen hingegen werden die Blickbeziehungen interessanter und die Lärmbelästigung nimmt ab, dem Material entsprechend öffnet sich das Gebäude daher mehr und löst sich in seiner Massivität etwas auf.

Um den zentrierten Erschließungskern herum ordnen sich die Individual- und Nebenräume an. Durch die Art und Weise, wie die Volumen miteinander agieren, ergeben sich wiederum die innere Zirkulation und die räumlichen Zusammenhänge. Die äußere Erschließung erfolgt ebenfalls durch imaginäre Volumen, die über das Grundstück gelegt werden und sich mit dem Gebäude verschneiden. Durch diese Verschneidung der Volumen mit der Kubatur des Gebäudes entstehen Öffnungen, welche als Loggien dienen. Dadurch generiert sich ein Fassadenbild, das sich aus seiner Inneren Logik heraus entwickelt und die städtebaulichen Parameter ablesbar macht.

Die Fenster der restlichen Räume ordnen sich ebenfalls entsprechend der benötigten Belichtung an. Dabei werden diese als innen sowie außen mit der Fassade bündige Rahmenelemente ausgeführt, die im Sinne eines Glasbausteines in die Schalung gelegt werden.

Die äußere Erscheinung des Gebäudes generiert sich also aus seiner inneren Logik heraus, als Konsequenz seines innenräumlichen Konzeptes.