Lapidarium in der Barfüßerkirche

Teampartner: David Gripp

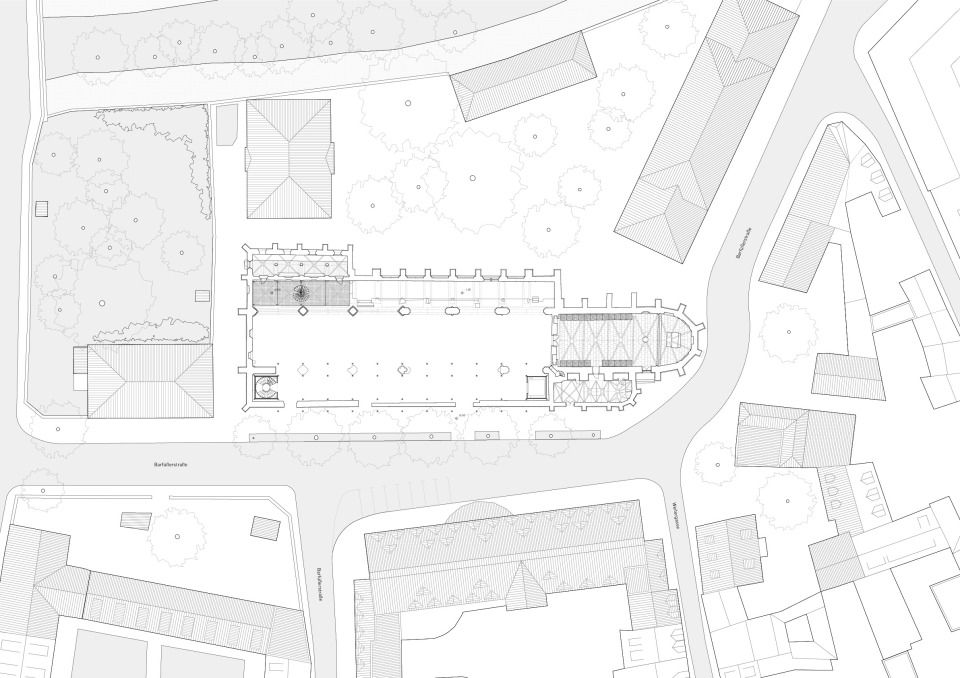

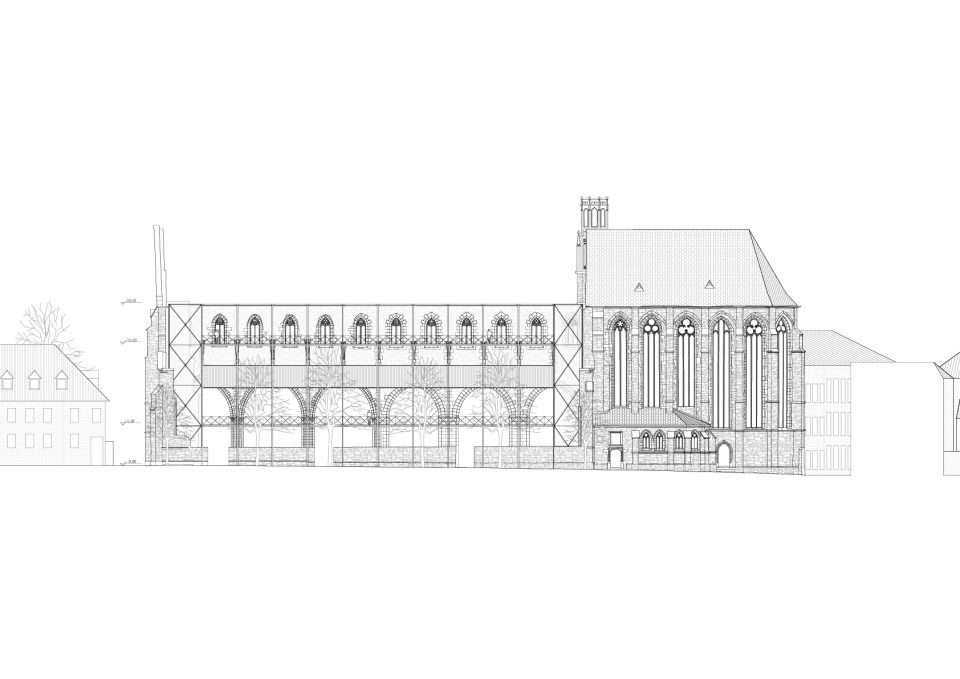

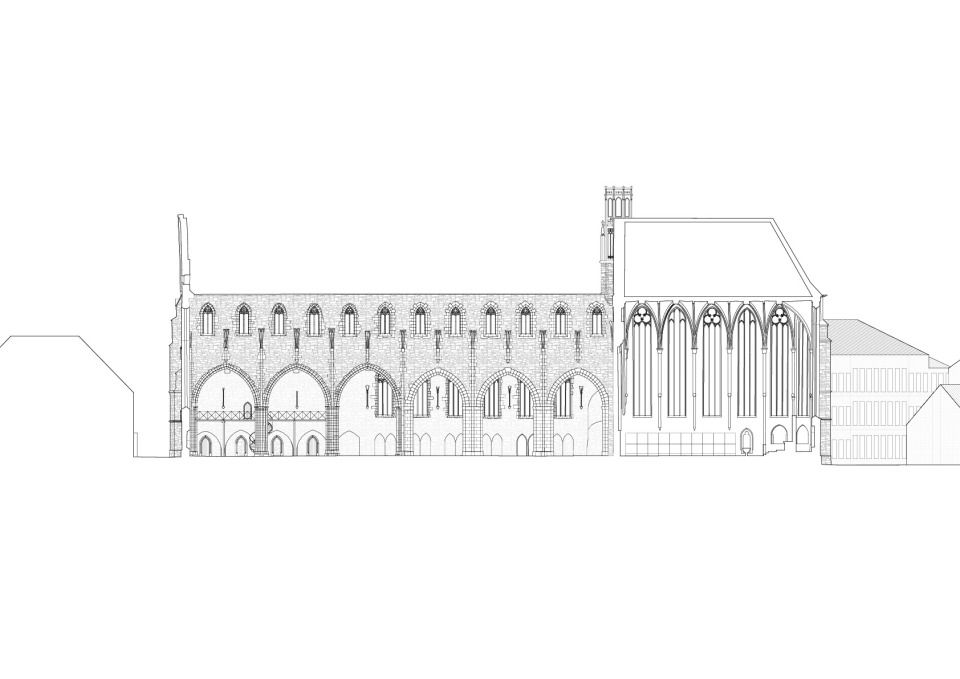

Die im 2. Weltkrieg schwer zerstörte Kirche erinnert noch heute an die Bombardierung der thüringer Landeshauptstadt. Das zerstörte Hauptschiff und das südliche Seitenschiff wurde nie wieder geschlossen und so zeigt die Barfüßerkirche offen ihre Wunde zur Stadt. Mit dieser Wunde galt es zu arbeiten, um zu vermeiden, dass die Spuren der Vergangenheit - wie bei einer möglichen Rekonstruktion - verwischt werden.

Da in der aktuellen Ruine die Geschichte der Zerstörung über die Geschichte der ursprünglichen Klosterkirche dominiert, sollte die Ruine bewusst verändert werden, um die angemessene Wirkung und die Aussage des Denkmals wiederherzustellen. Über die Wirkung als Mahnmal der Zerstörung hinaus zu einem Denkmal, das seine ganze Geschichte – ausgehend von seiner Bedeutung als Bettelordenskirchen – erzählt.

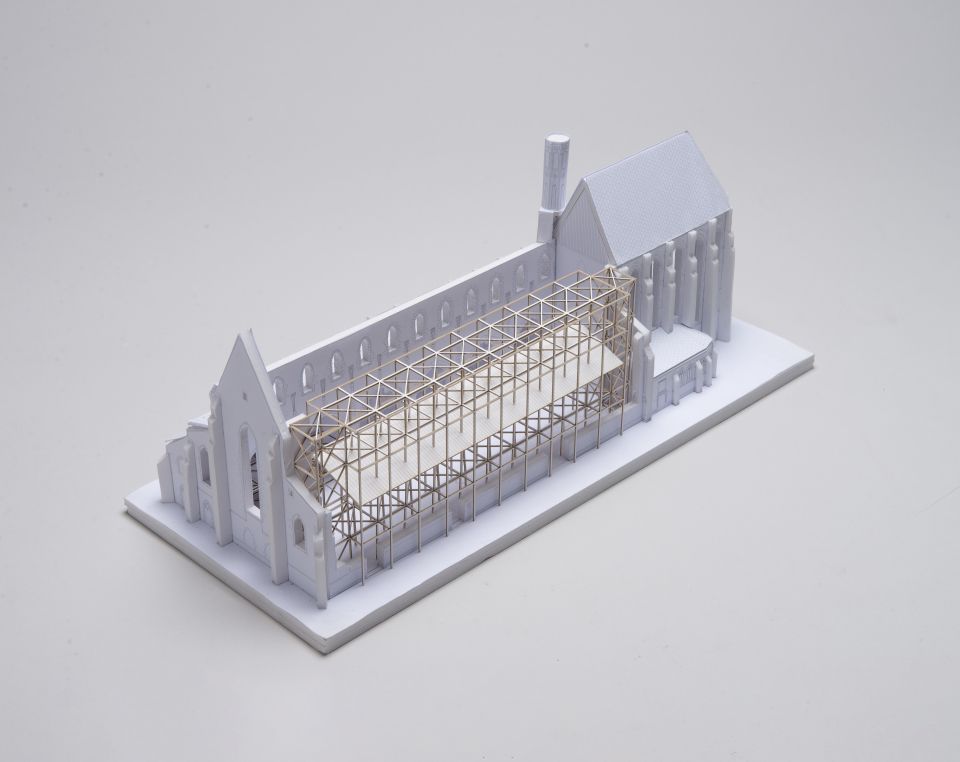

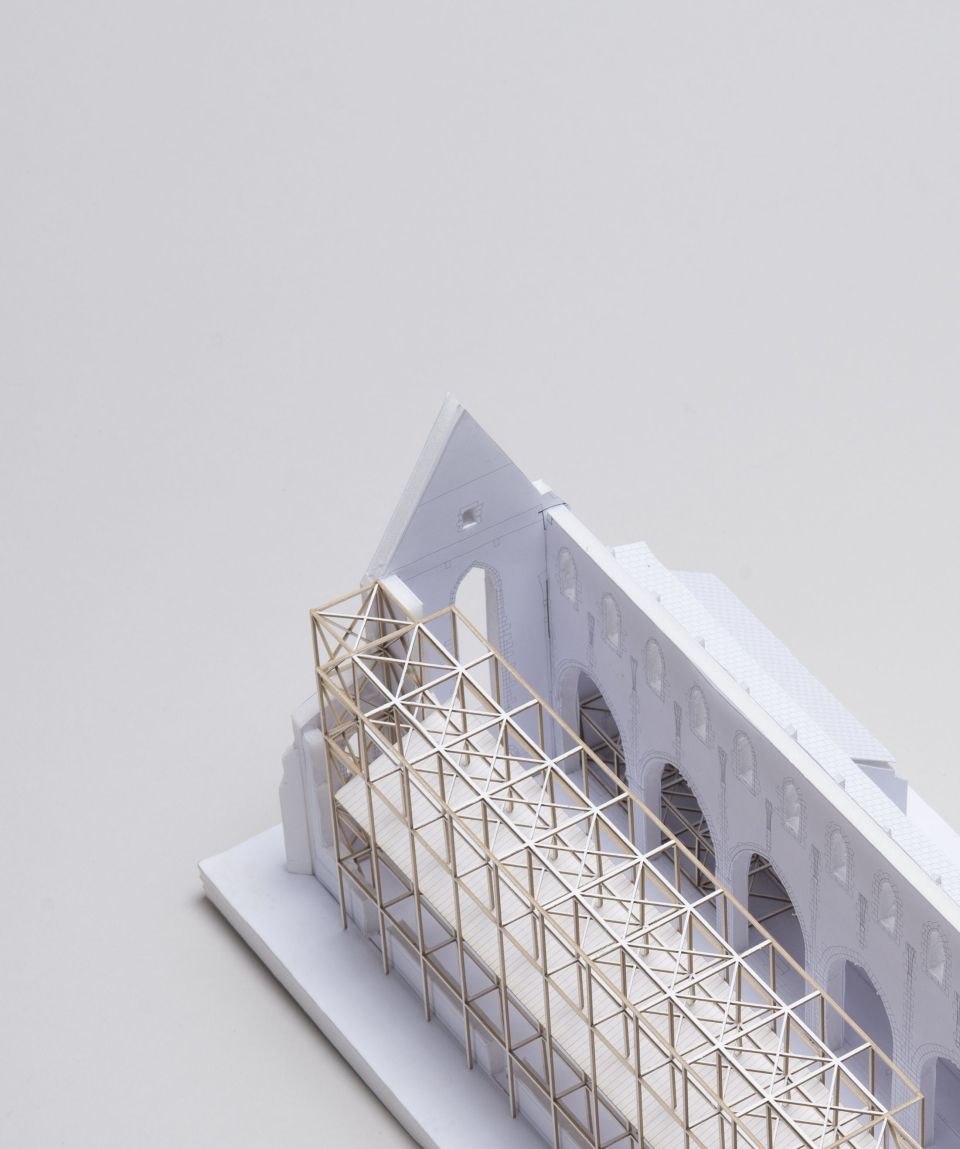

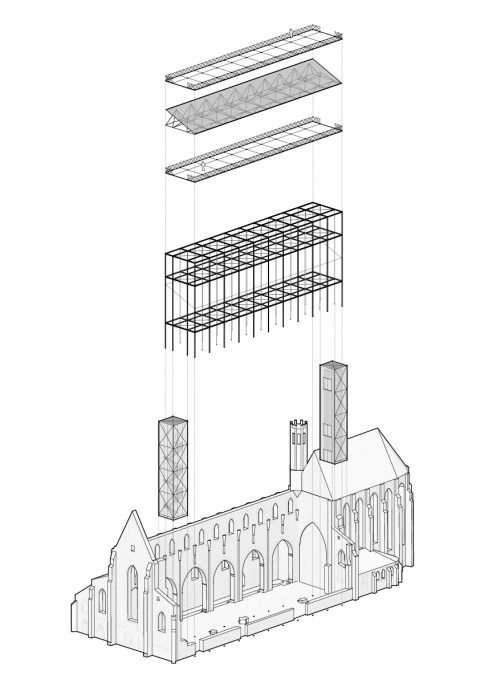

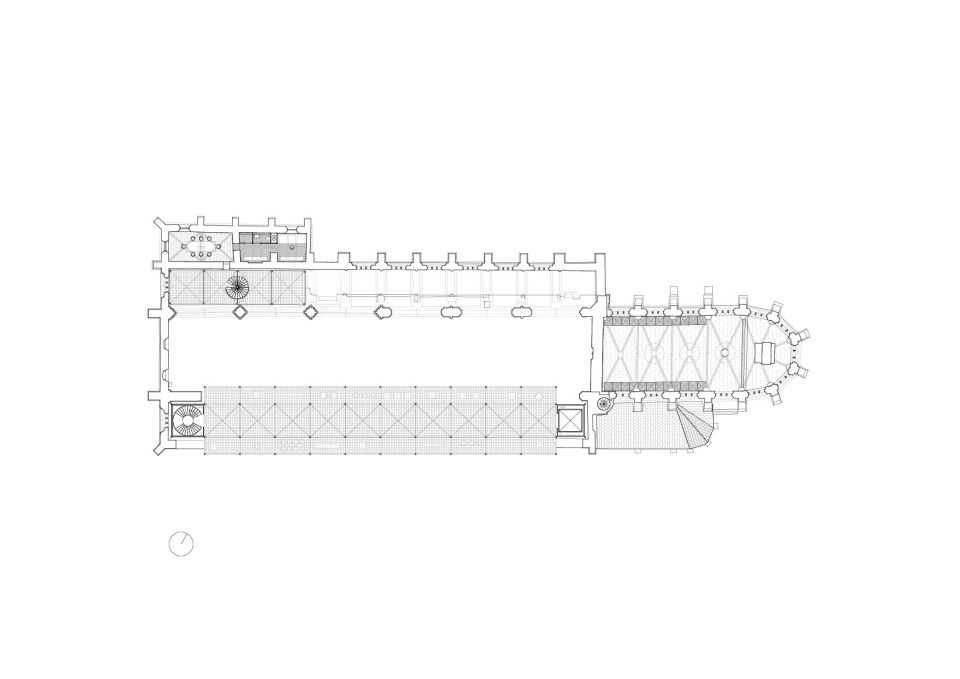

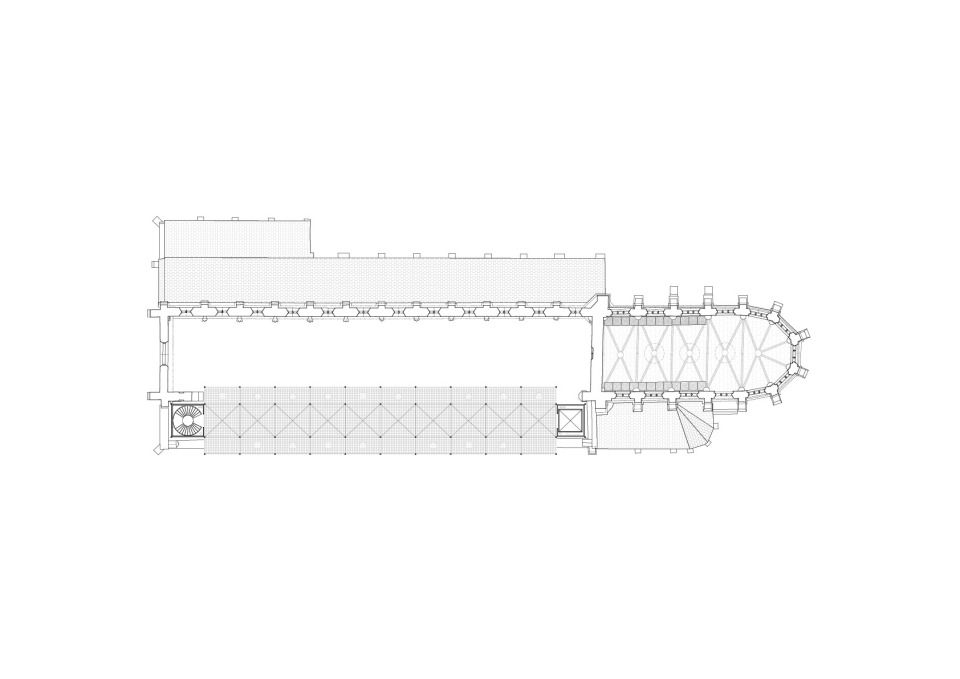

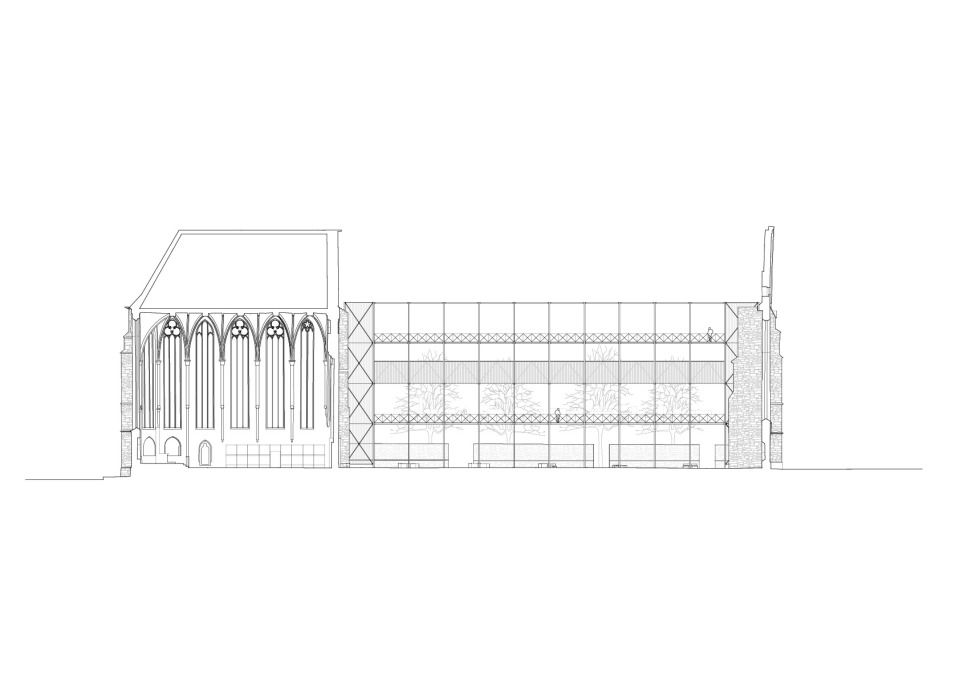

So wird den massiven Bestandswänden der Ruine im Fußabdruck des zerstörten südlichen Seitenschiffs eine filigrane Struktur gegenübergestellt, die in einen subtilen Dialog tritt mit dem baulich Erhaltenen und der Geschichte des Bauwerks.

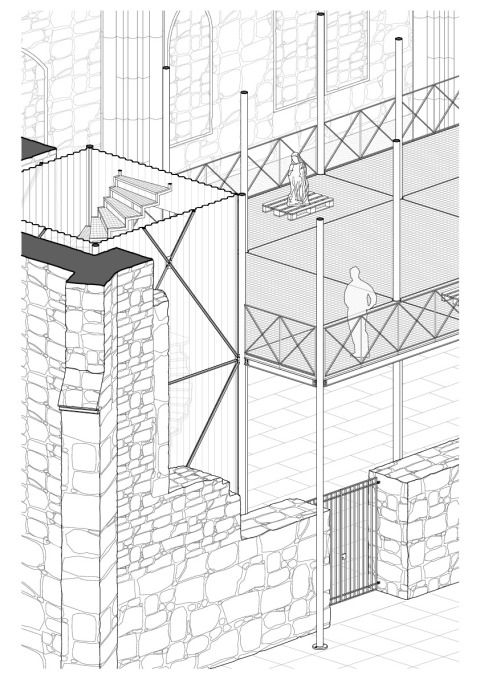

Das stählerne Gerüst dient als kurz- oder längerfristige Überdachung und Herberge für erhaltene Statuen, Skulpturen, Epitaphen und Architekturelemente, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen mit der historischen Bedeutung der Barfüßerkirche. Dieses Bild des Lapidariums bewahrt den Ruinencharakter durch den Reiz des Provisorischen, aber hilft auch dabei, das Narrativ des Bestandes lesbar zu machen. Im Vordergrund steht dabei nicht das Zurschaustellen einzelner Objekte, sondern viel mehr ist das Lapidarium in der Barfüßerkirche als eine Art Bauhütte zu verstehen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und das Denkmal der ehemaligen Bettelordenskirche wieder aktiv erlebbar macht.

Teampartner: David Gripp

Die im 2. Weltkrieg schwer zerstörte Kirche erinnert noch heute an die Bombardierung der thüringer Landeshauptstadt. Das zerstörte Hauptschiff und das südliche Seitenschiff wurde nie wieder geschlossen und so zeigt die Barfüßerkirche offen ihre Wunde zur Stadt. Mit dieser Wunde galt es zu arbeiten, um zu vermeiden, dass die Spuren der Vergangenheit - wie bei einer möglichen Rekonstruktion - verwischt werden.

Da in der aktuellen Ruine die Geschichte der Zerstörung über die Geschichte der ursprünglichen Klosterkirche dominiert, sollte die Ruine bewusst verändert werden, um die angemessene Wirkung und die Aussage des Denkmals wiederherzustellen. Über die Wirkung als Mahnmal der Zerstörung hinaus zu einem Denkmal, das seine ganze Geschichte – ausgehend von seiner Bedeutung als Bettelordenskirchen – erzählt.

So wird den massiven Bestandswänden der Ruine im Fußabdruck des zerstörten südlichen Seitenschiffs eine filigrane Struktur gegenübergestellt, die in einen subtilen Dialog tritt mit dem baulich Erhaltenen und der Geschichte des Bauwerks.

Das stählerne Gerüst dient als kurz- oder längerfristige Überdachung und Herberge für erhaltene Statuen, Skulpturen, Epitaphen und Architekturelemente, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen mit der historischen Bedeutung der Barfüßerkirche. Dieses Bild des Lapidariums bewahrt den Ruinencharakter durch den Reiz des Provisorischen, aber hilft auch dabei, das Narrativ des Bestandes lesbar zu machen. Im Vordergrund steht dabei nicht das Zurschaustellen einzelner Objekte, sondern viel mehr ist das Lapidarium in der Barfüßerkirche als eine Art Bauhütte zu verstehen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und das Denkmal der ehemaligen Bettelordenskirche wieder aktiv erlebbar macht.