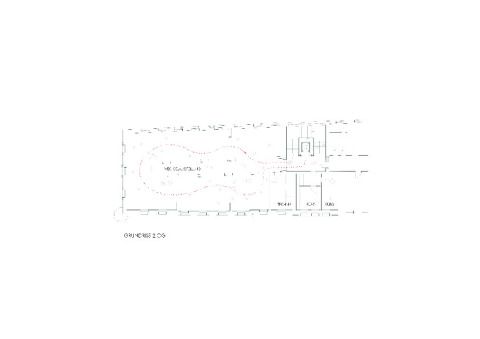

Die Dauerausstellung befindet sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Hier wird die Geschichte des Hauses in ihren Kontinuitäten und Brüchen verdeutlicht. Unter Beibehaltung der räumlichen Struktur der Zellenbüros, leitet der Rundgang durch die Ausstellung und beschäftigt sich mit dem Selbstverständnis der Polizisten in Demokratie und Diktatur, setzt sich mit Tätern und Opfern auseinander und beleuchtet die Strukturen, die den bürokratisch organisierten Staatsterror ermöglichten.

Das zweite Obergeschoss wurde weitgehend ausgeräumt, um hier eine große Fläche für Wechselausstellungen zu schaffen.

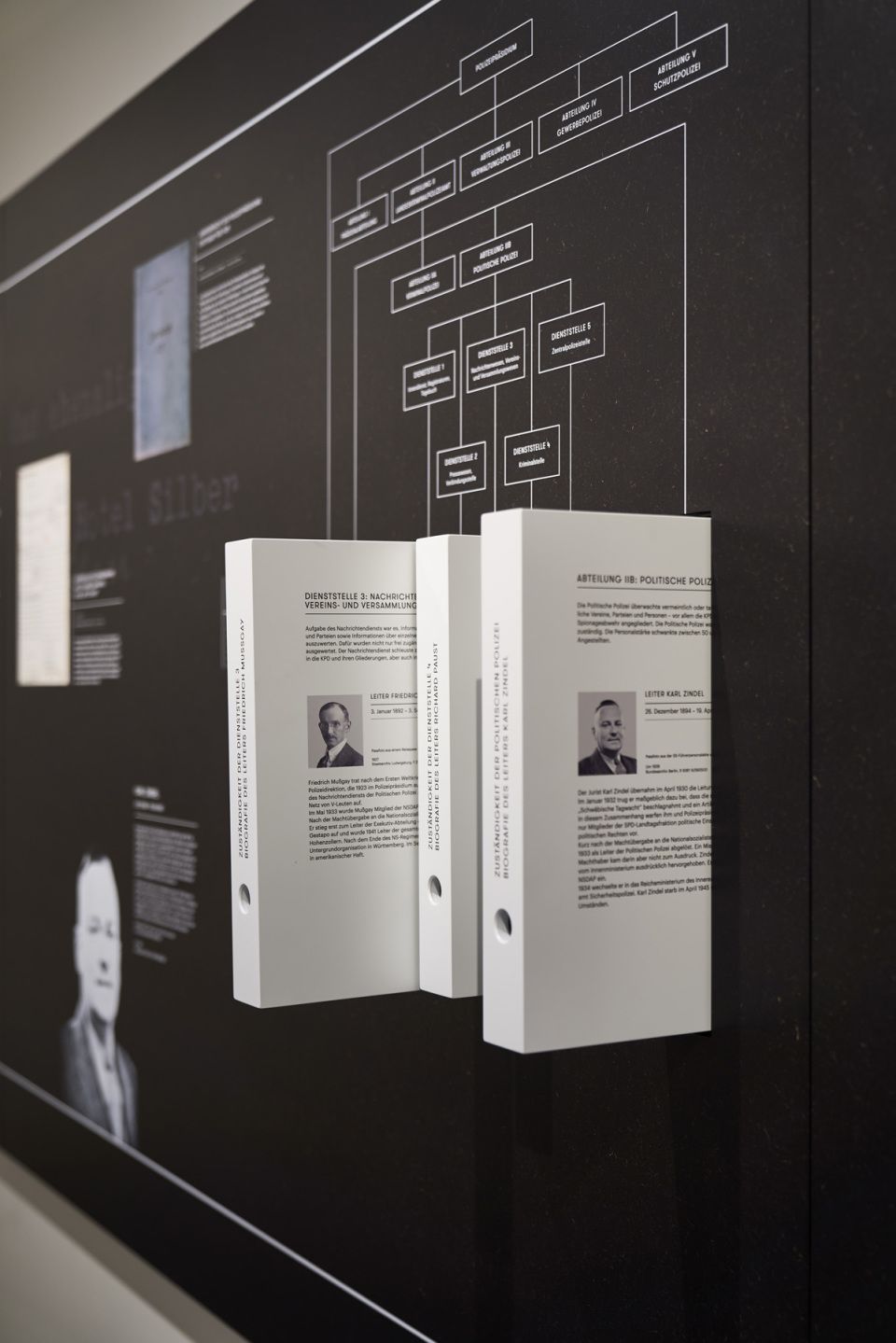

Im Flur des ersten Obergeschosses steht der Besucher zunächst der geballten Anzahl der Täter gegenüber, zusammengesetzt wird dieser Eindruck der Gesamtbedrohung aus Einzelbildern auf leuchtkastenartigen Aufstellern, die die lange Flurzone nur selektiv begehbar machen. Eine Metapher des für viele Verfolgte unumkehrbaren Weges zwischen Freiheit und Gefangenschaft.

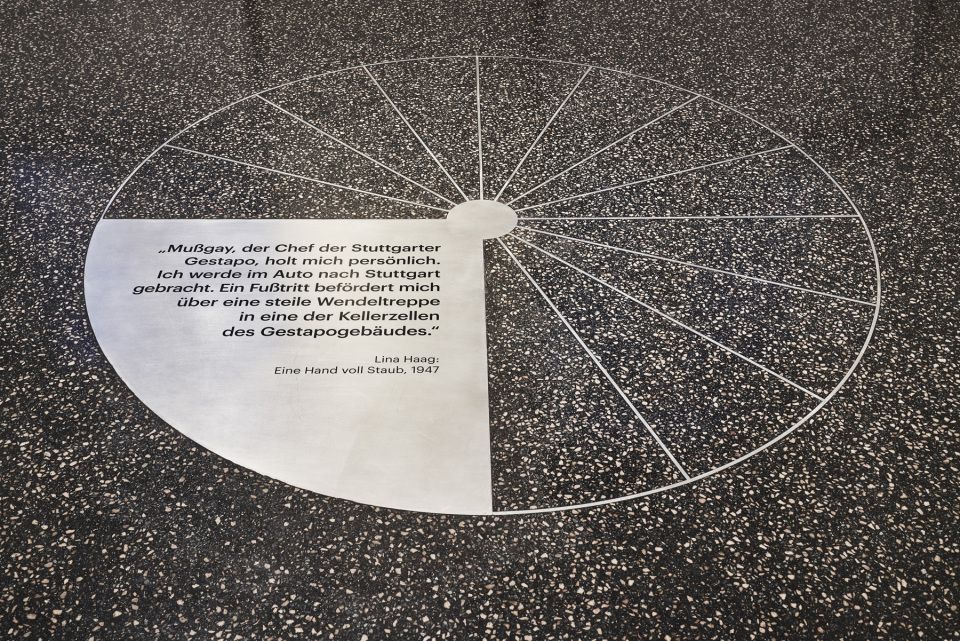

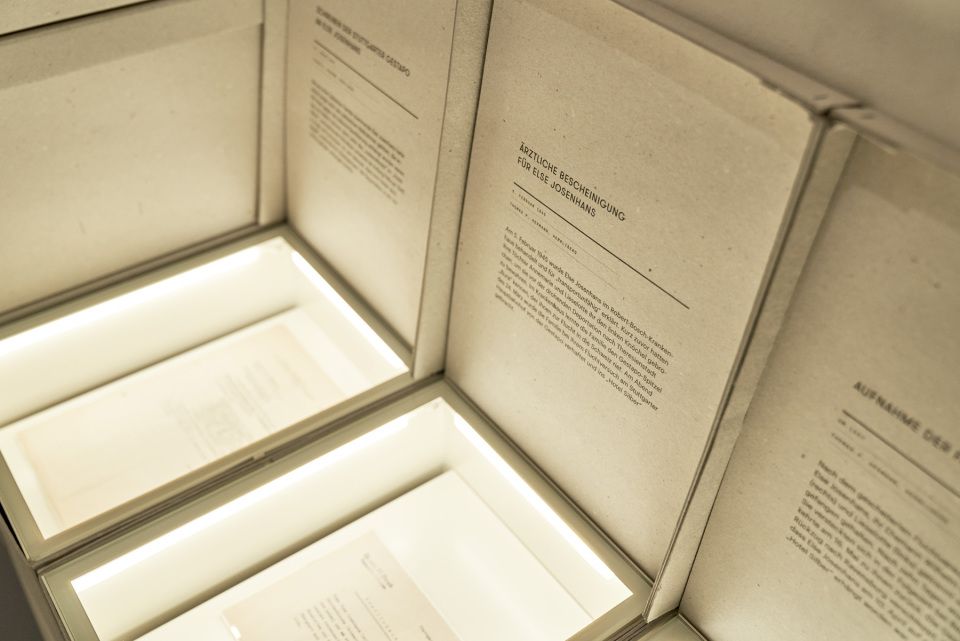

Taucht der Besucher in der Folge in die strukturell erhaltenen kleinteiligen Kabinette ein, findet er sich am authentischen Ort wieder und begegnet an Schreibtischvitrinen den Tätern, wie auch den Einzelschicksalen der Opfer.

Hier ist das Mittel des Abschälens historischer Schichten zum maßgeblichen Werkzeug der Sanierung geworden. Wand- und Bodenbeläge wurden entfernt und mit atmosphärisch und der Nutzung angemessenen Materialien belegt. Als Zitat der Büronutzung wurde großflächig ein grauer Linoleumbelag verlegt. Die Wände wurden abgeschält und wenn nötig gespachtelt. An einigen Stellen werden bauliche Spuren und die heterogene Bausubstanz sichtbar gemacht.

Dauerhaft begleitet wird der Besucher durch ein mattschwarzes CDF- Band an der Wand, das die chronologische Entwicklung der Institution und Staatsmacht Polizei darstellt.

An den Trennwänden zwischen den ehemaligen Zellenbüros wird die Auswirkung des Handelns der Täter beschrieben. In einer zusätzlich übergeordneten Ebene im Flur wird der allgemeine geschichtliche Diskurs in der jeweiligen Zeit verortet.

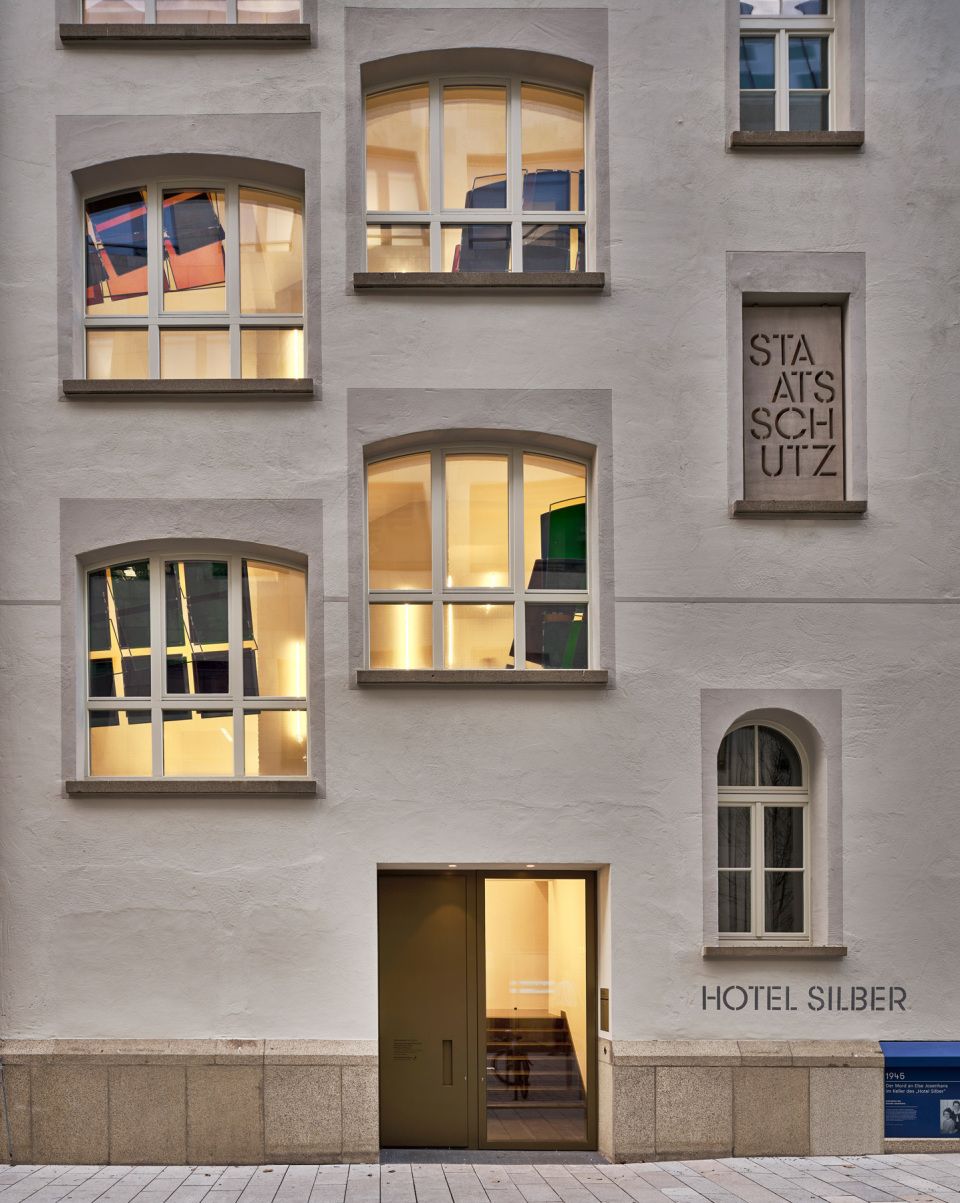

Ein weiteres Vermittlungselement im Innen- und Aussenraum des Gebäudes sind „Fenster in die Vergangenheit“, welche Einblicke in die Geschichte des Hauses geben – von einem Silberkännchen aus Zeiten des Hotelbetriebs über die Gründung der Deutschen Motorradfahrer-Vereinigung als Vorgänger des heutigen ADAC und die Verhaftung des ehemaligen württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz 1933 bis zu den Diskussionen um den Erhalt des „Hotel Silber“ als Erinnerungsort in jüngster Zeit.

Umbauten in den 1950er und -80er Jahren veränderten und überformten das Gesicht des Hauses. Die zur Errichtung des Erinnerungsortes notwendigen baulichen Eingriffe blieben im ersten Obergeschoss dennoch relativ gering, da hier die ursprünglich vorhandene Bürostruktur zum Gestaltungsmittel des Ausstellungsrundganges wurde. Die Wechselausstellungsfläche im zweiten Obergeschoss und auch die Wiederherstellung des ehemaligen Frühstücksraumes im Erdgeschoss erforderten jedoch umfangreichere statische Eingriffe.

Die für eine öffentliche und museale Nutzung notwendigen Maßnahmen, wie die brandschutztechnische Ertüchtigung, klima- und haustechnische Neuerungen, Anforderungen an die Barrierefreiheit wurden mit Blick auf den Bestand möglichst zurückhaltend umgesetzt.

Die zurückhaltende und homogene Farbigkeit des Hauses ist Grundlage für eine adäquate inhaltliche Präsentation ohne überzogene Anleihen aus vergangenen Zeiten aufzunehmen.

Absicht der Gestaltung war, eine Balance zu schaffen zwischen der scheinbaren Bleiwüste der Akten und der Monstrosität der Verbrechen, die von diesem Ort ausgingen und dabei letztlich einen atmosphärischen, aber keinen überzogenen Stimmungsraum zu generieren.