Anlass

Das 150-jährige Jubiläum der RWTH Aachen gibt Anlass, die gegenwärtige Struktur des Universitätsgeländes zu untersuchen und kritisch zu hinterfragen, ob sie dem Anspruch an das Lernen und Forschen im 21. Jahrhundert gerecht wird. Während auf dem neuen Campus-Gelände außerhalb des Stadtkerns viele moderne Forschungsinstitute entstanden sind, wurde der historische Universitätscampus (Campus Mitte) in den letzten Jahrzehnten weitgehend vernachlässigt. In unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude steht die gegenwärtige Hochschulbibliothek, zwei nüchterne Bauvolumen aus den 50er und 60er Jahren, die zwar den überwiegenden Teil der studentischen Lernplätze an der RWTH Aachen stellen, jedoch weder quantitativ noch qualitativ die Nachfrage der rund 45.000 Studenten decken können. Zudem mangelt es den Gebäuden an einem für die Hochschule repräsentativen und identitätsstiftenden Charakter. Die Entwurfsaufgabe besteht darin, an dieser Stelle eine zeitgemäße bauliche Lösung für das Forschen und Lernen der Zukunft sowie einen angemessenen Umgang mit den vorhandenen Bestandsgebäuden zu finden.

Ansatz

"In einer Zeit, in der Menschen über verschiedene Medien in nicht-physischen Räumen kommunizieren, ist es die Aufgabe des Architekten, tatsächlichen Raum für die physische und direkte Kommunikation zwischen Menschen zu schaffen.“ - Kazuyo Sejima, SANAA

Es war Zufall, dass sich das Entwurfsprojekt für ein Lernzentrum für die RWTH Aachen mit der gegenwärtigen Corona Pandemie zeitlich überlagerte. Dieser Umstand stellte jedoch unweigerlich heraus, wie wichtig physische Räume und der soziale Austausch für den individuellen Lernprozess an der Universität sind. Er machte auch deutlich, dass nicht nur die uns bekannten klassischen Orte wie Vorlesungssäle oder der Arbeitsplatz in der Bibliothek wichtige Lernräume sind. Viele auch scheinbar unbedeutende Situationen, wie das Mittagessen in der Mensa oder der Kaffee morgens an der Bar, treten uns heute als wichtige Schlüsselmomente im Studienalltag stärker ins Bewusstsein. Lernen und Forschen ist nicht nur das stille Lernen im Kämmerlein sondern ein komplexer Prozess aus ebenso geplanten wie auch ungeplanten Begegnungen mit FachkollegInnen und Fachfremden. Neue Erkenntnisse entstehen insbesondere im Austausch miteinander, im wechselseitigen Diskurs, an Orten die nicht primär dem Lernen gewidmet sind. Das Lernzentrum muss daher ein Ort sein, der genau diesen Austausch bewusst fördert und mit einer Vielfalt an Räumen jedem Studenten einen Lernort für seine individuellen Ansprüche bieten kann. Der Entwurf ist dementsprechend auf eine gute Vernetzung von Lern- und Begegnungsorten ausgelegt.

Ausführung

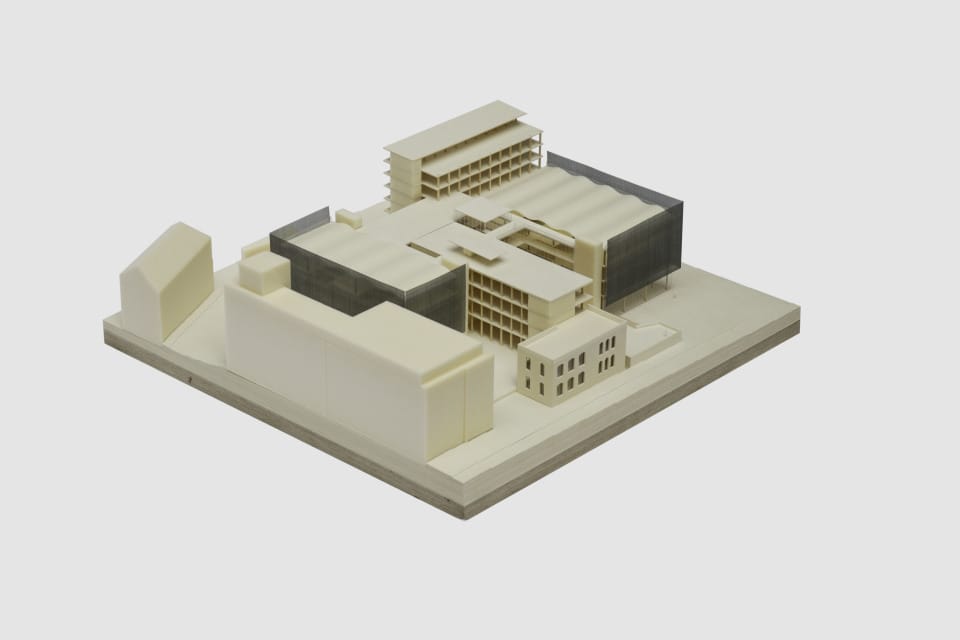

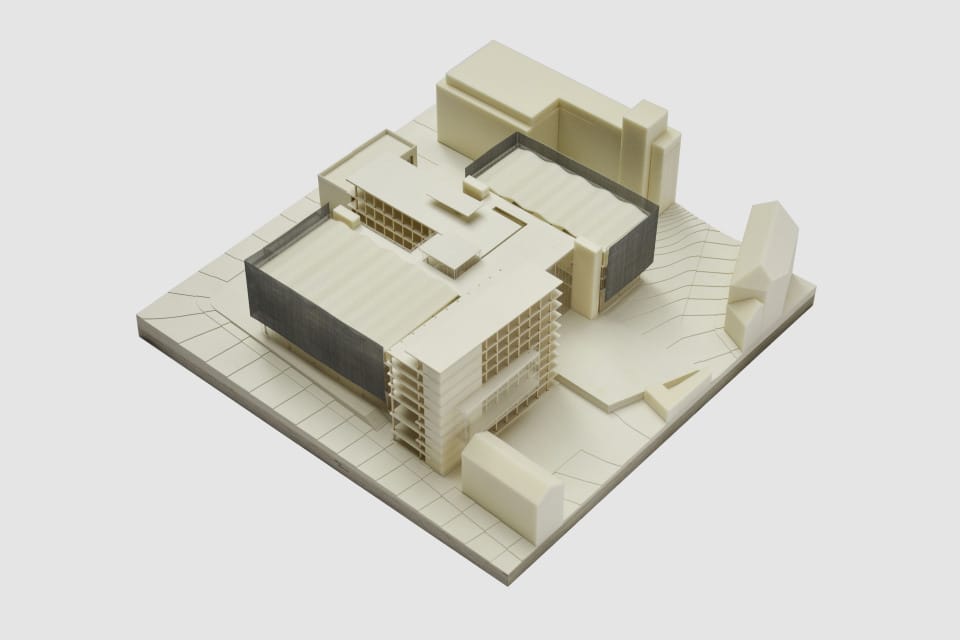

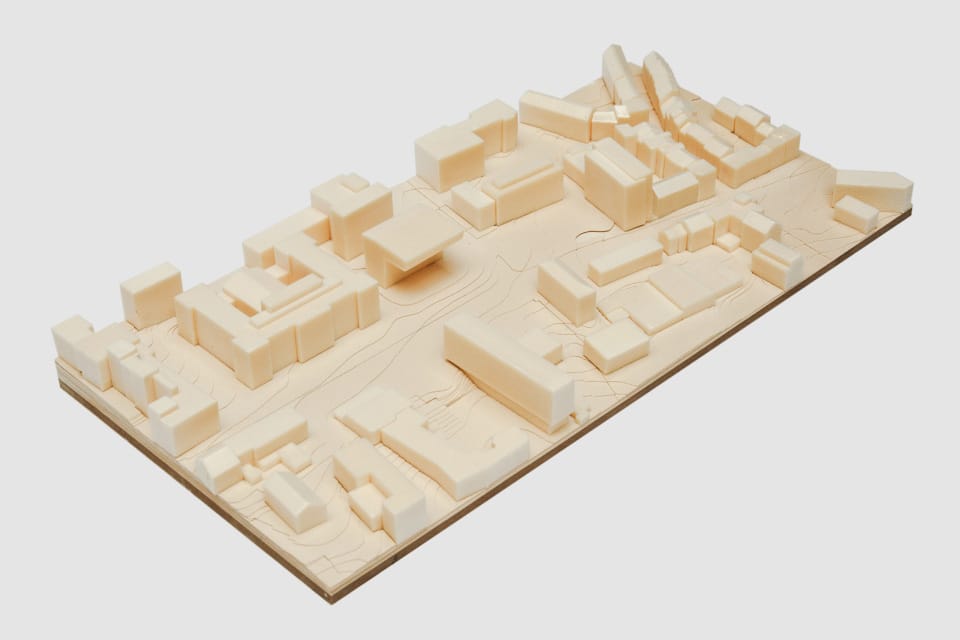

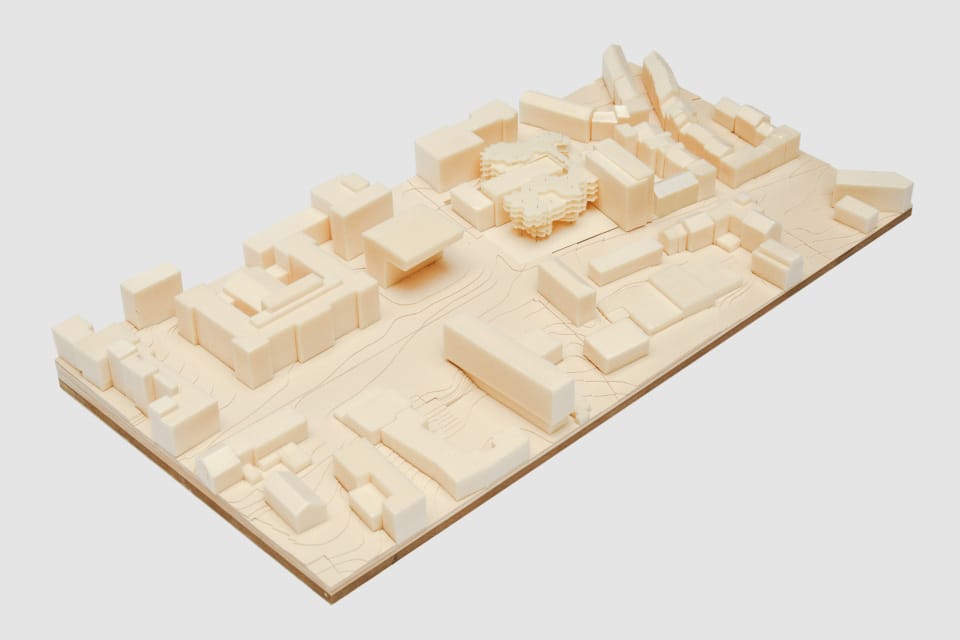

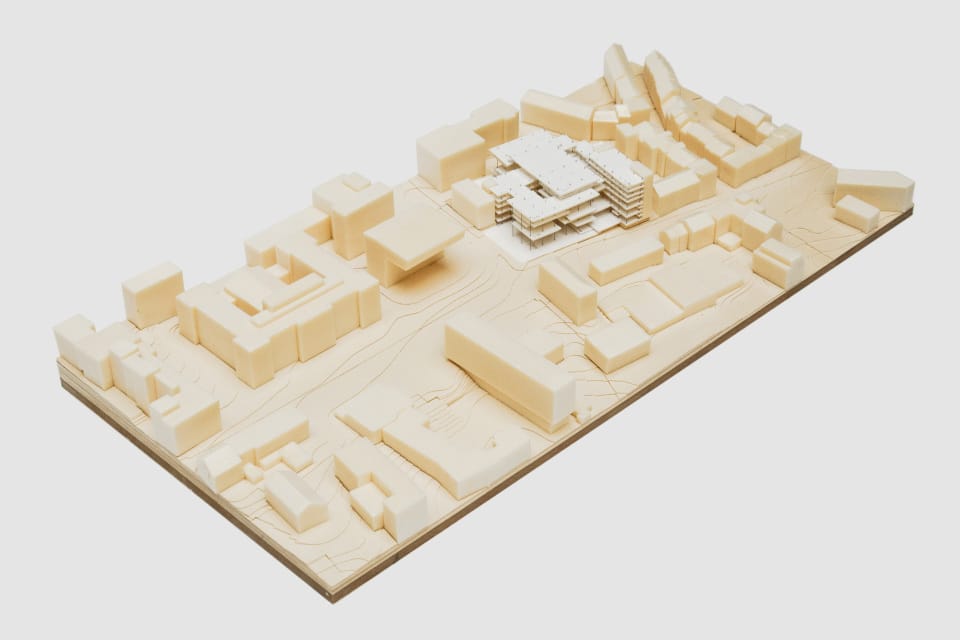

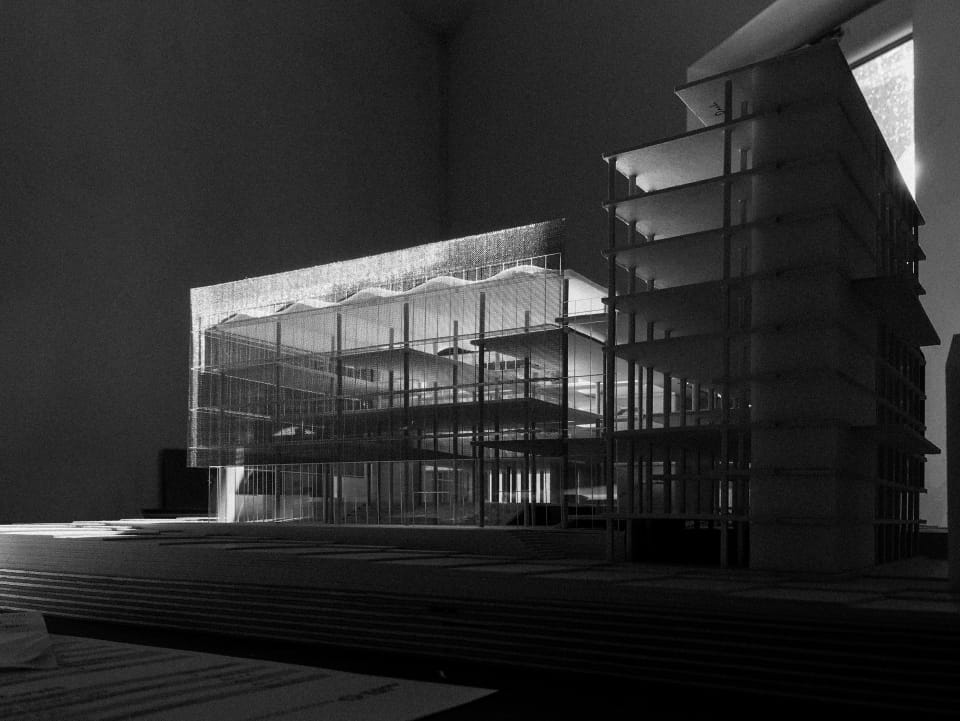

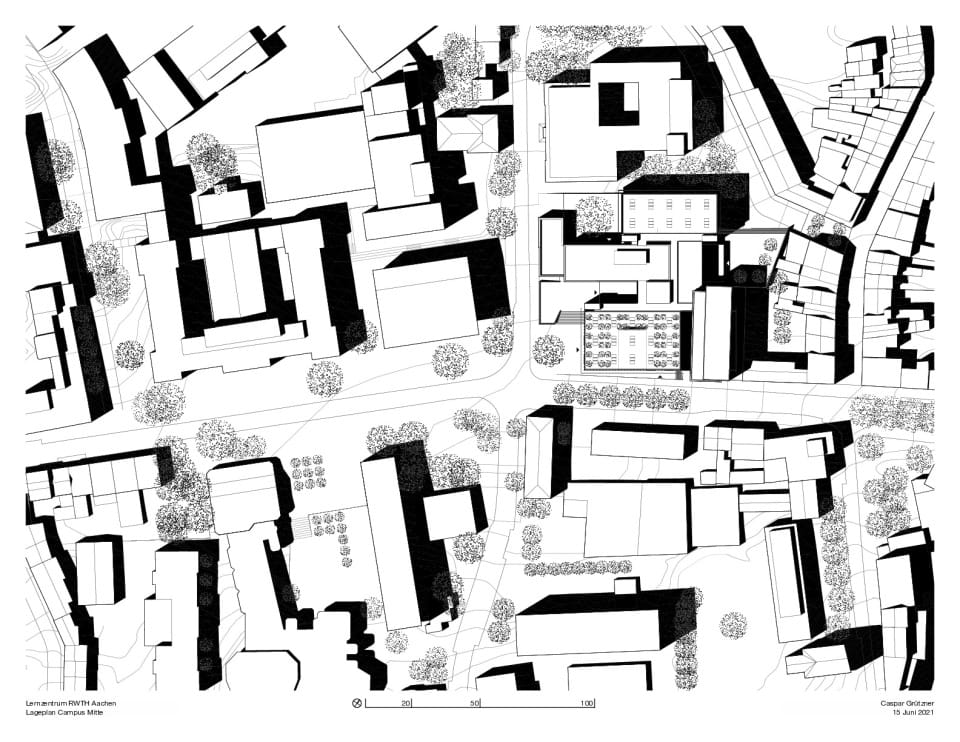

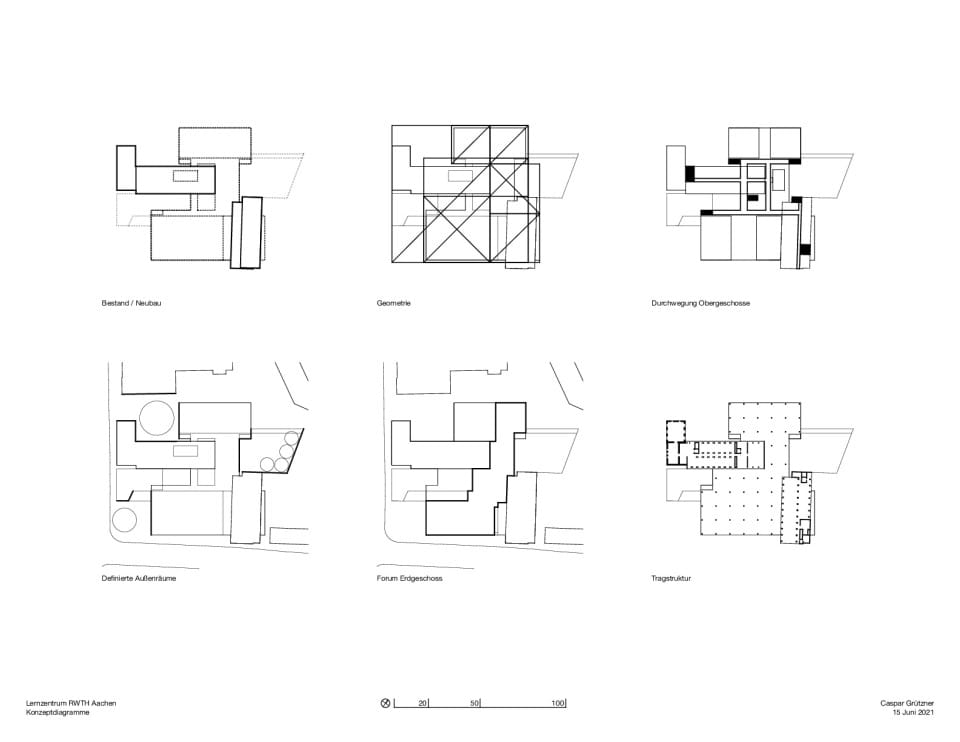

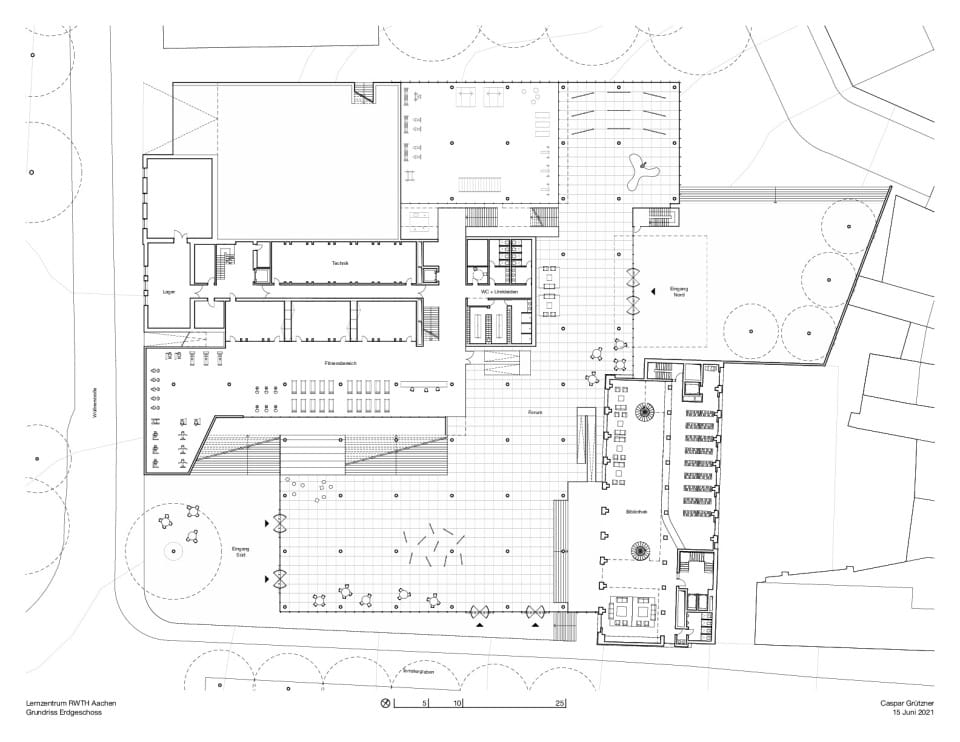

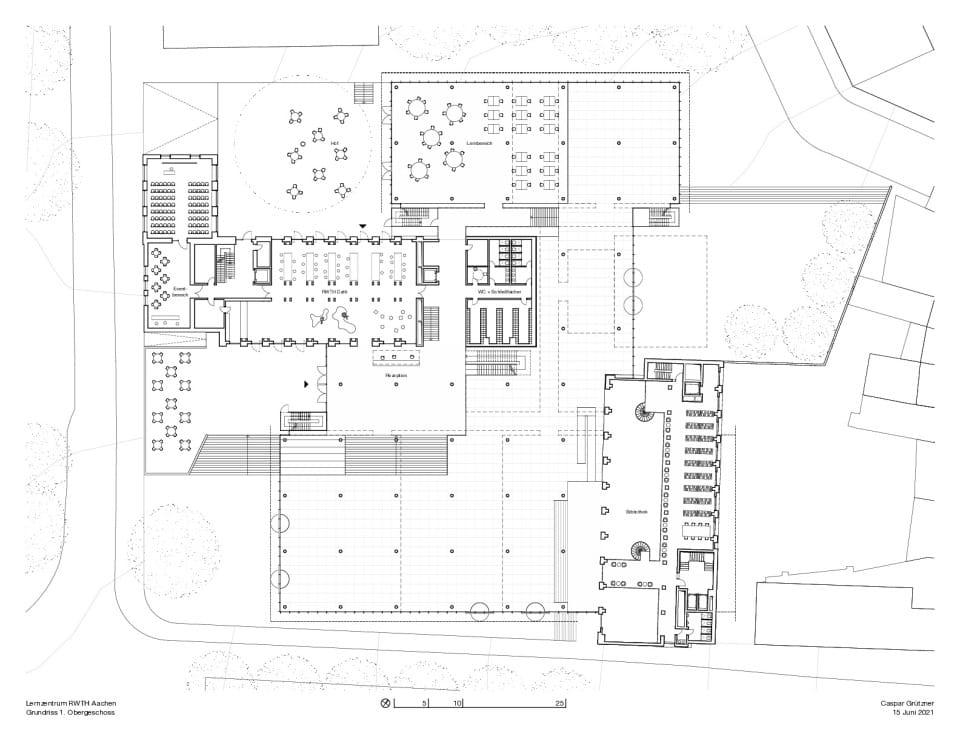

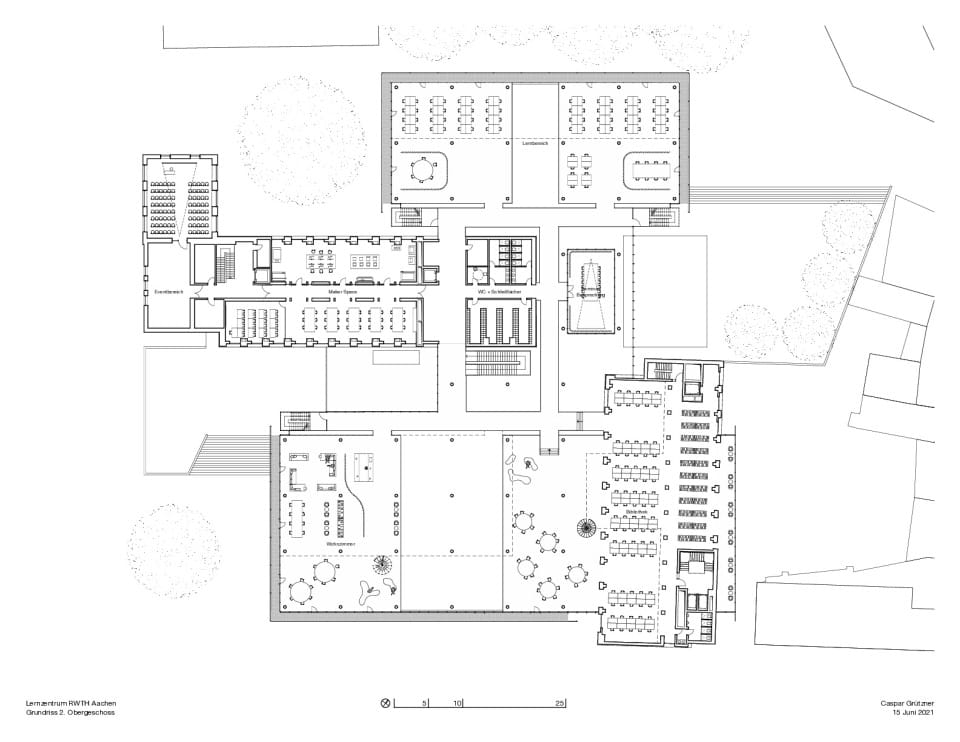

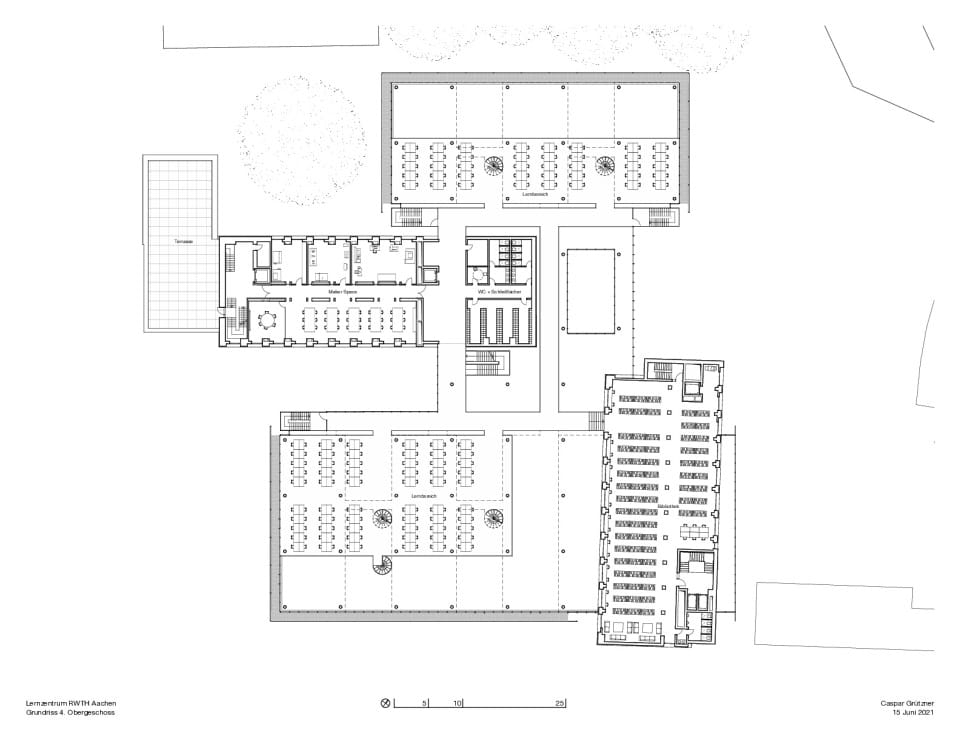

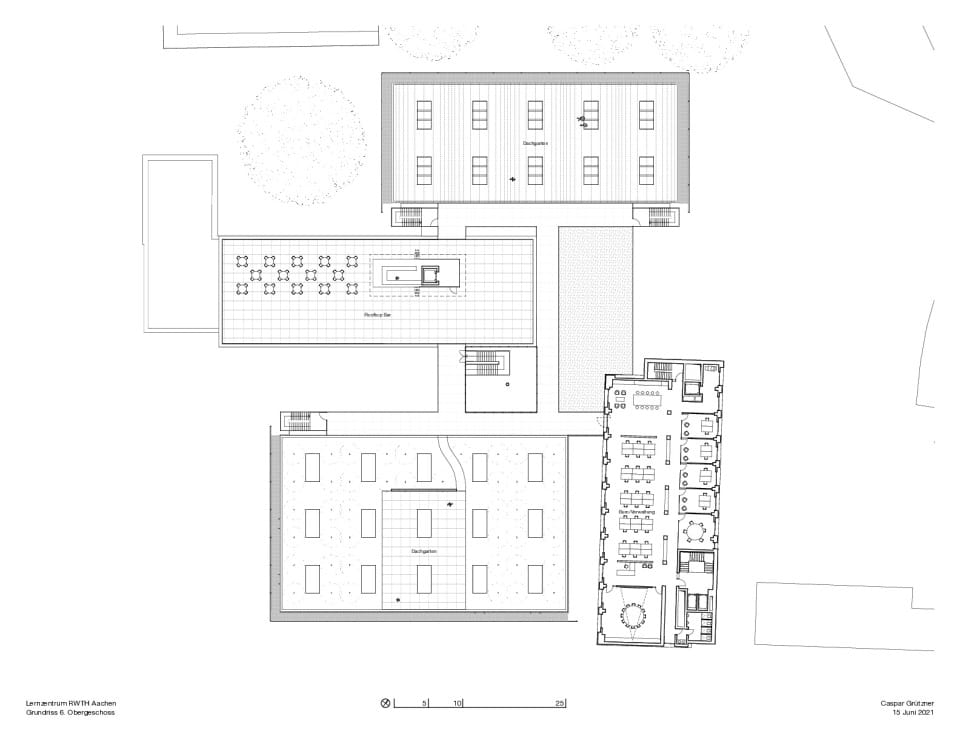

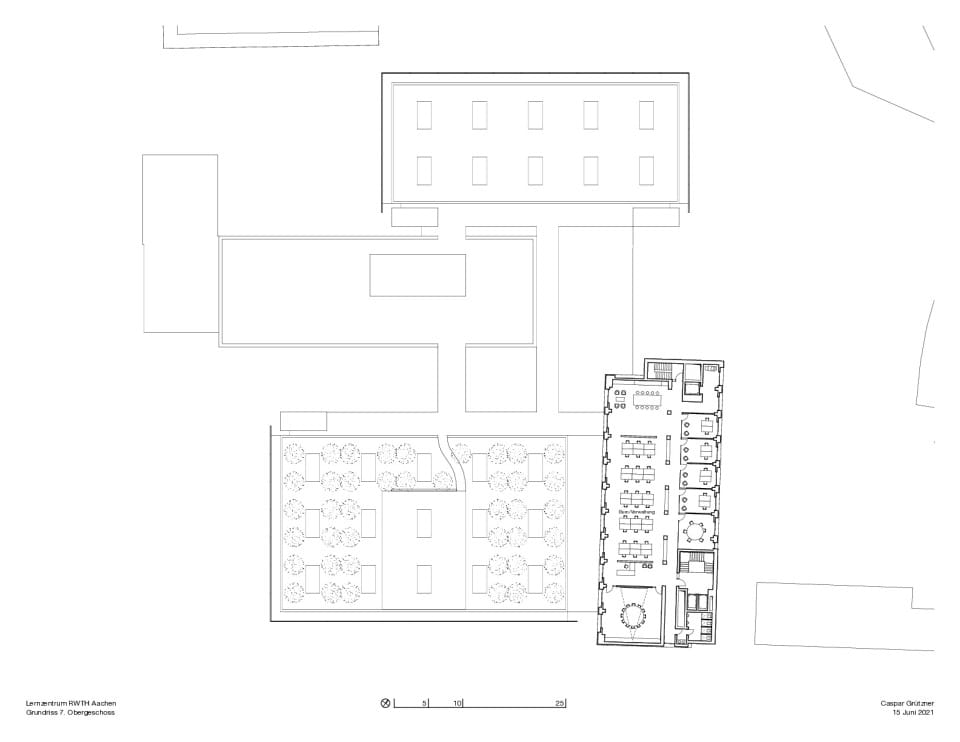

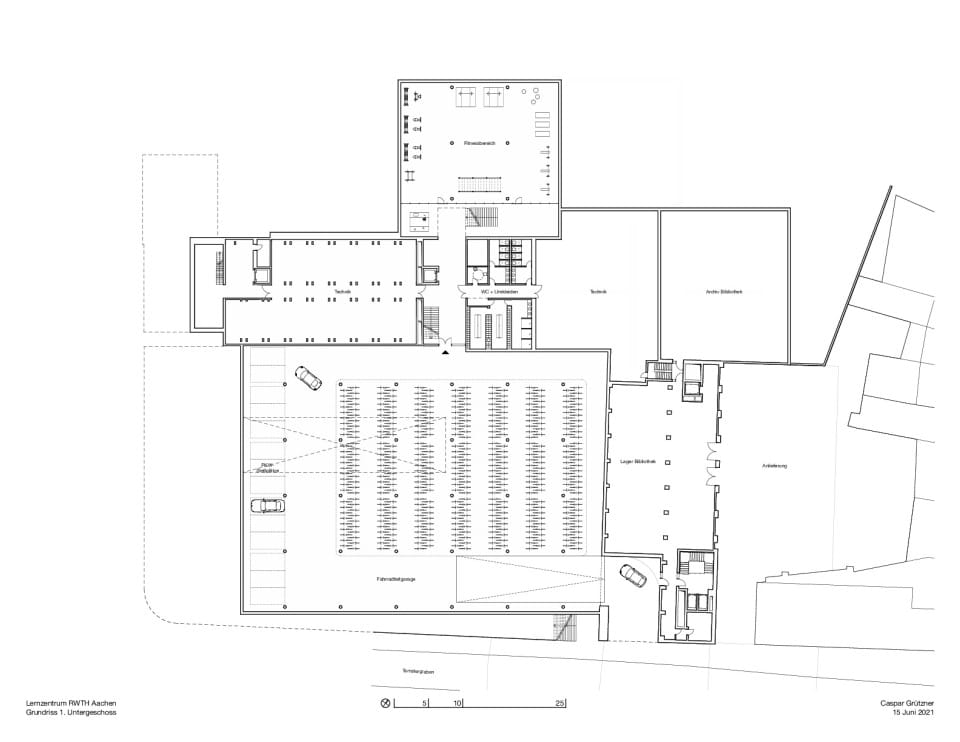

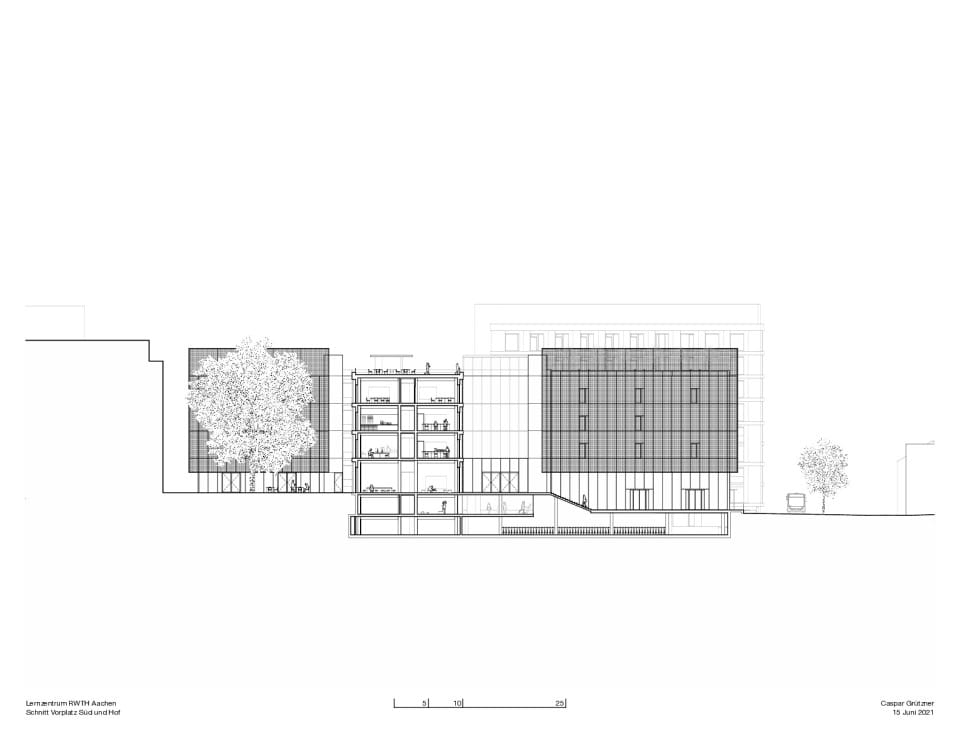

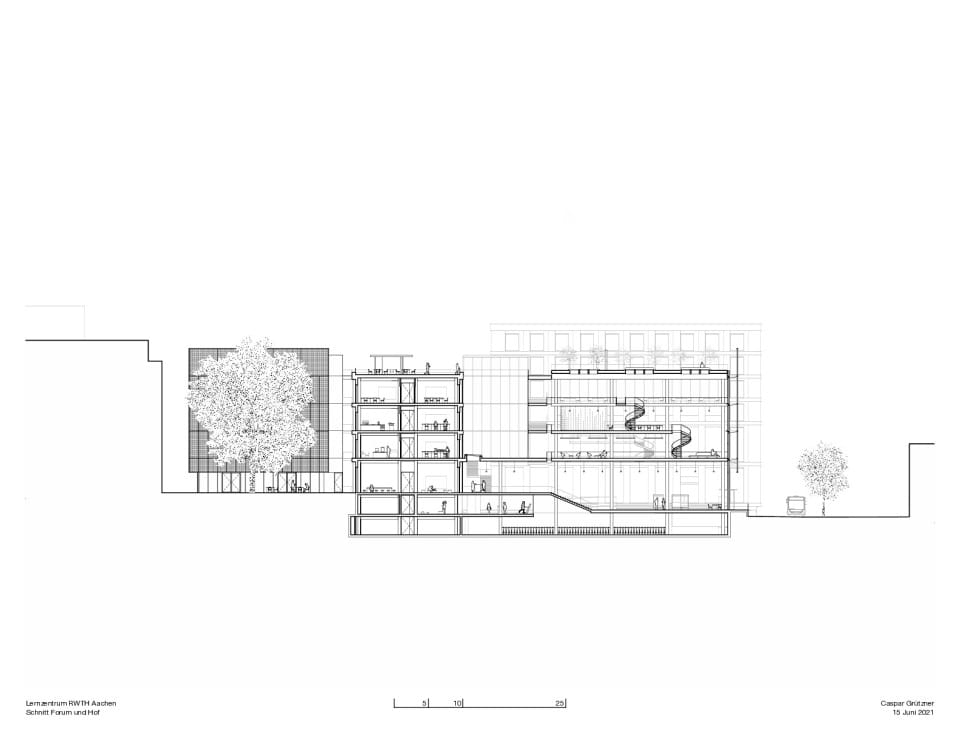

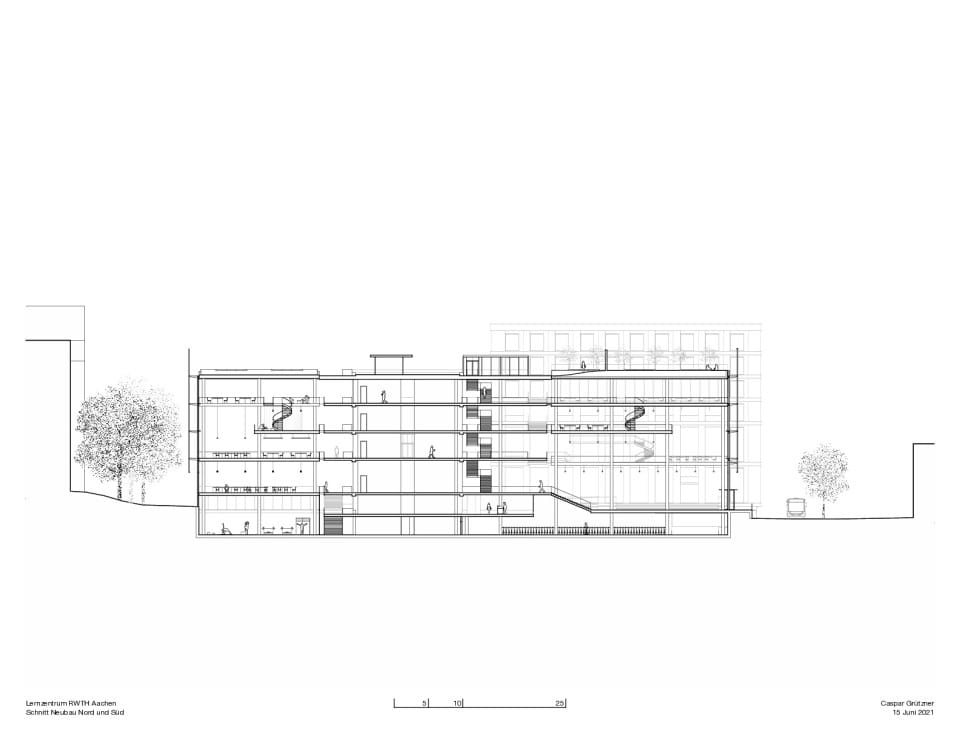

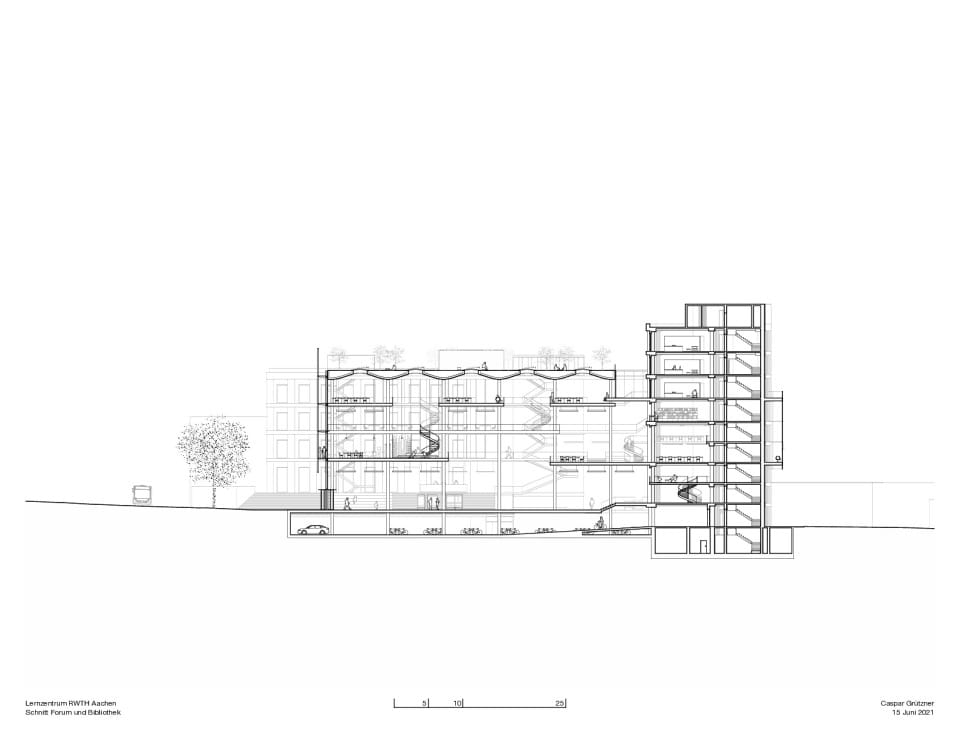

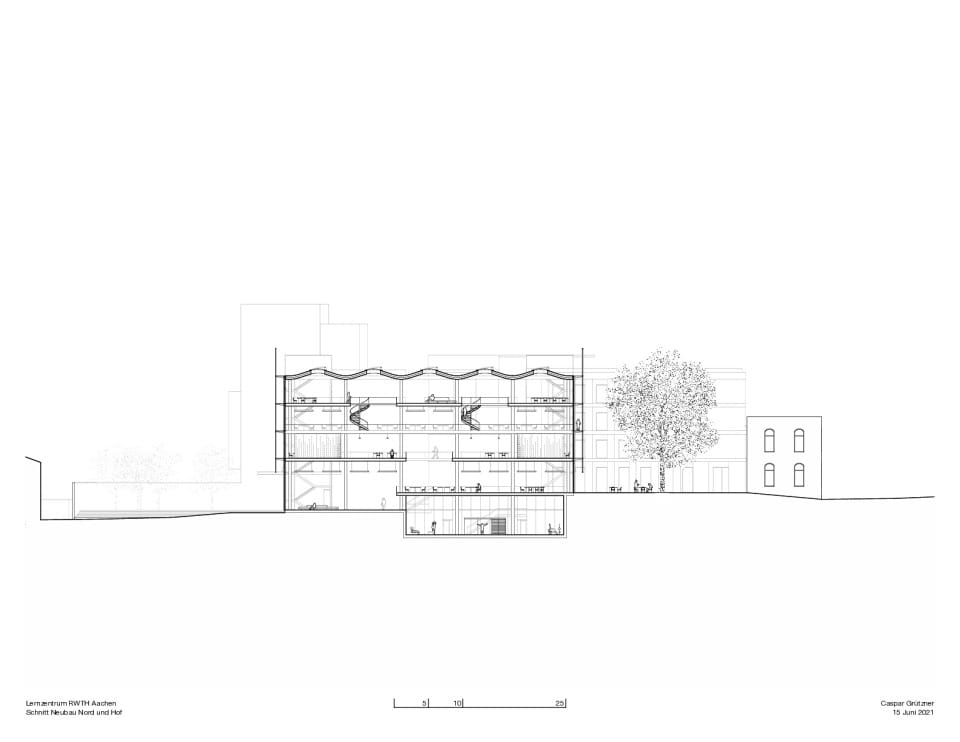

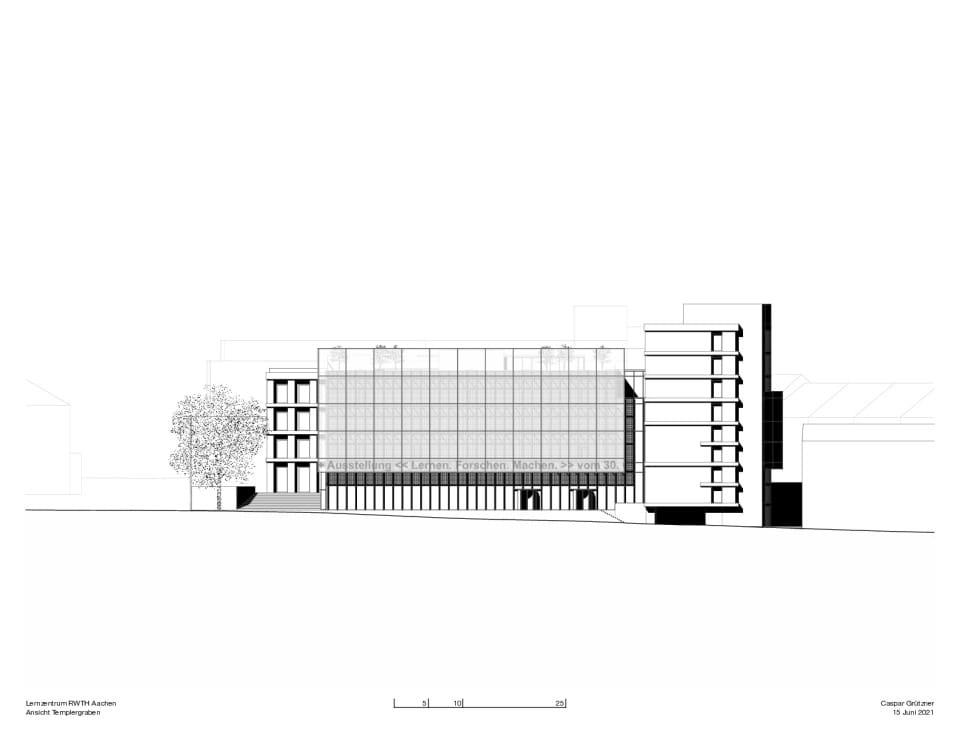

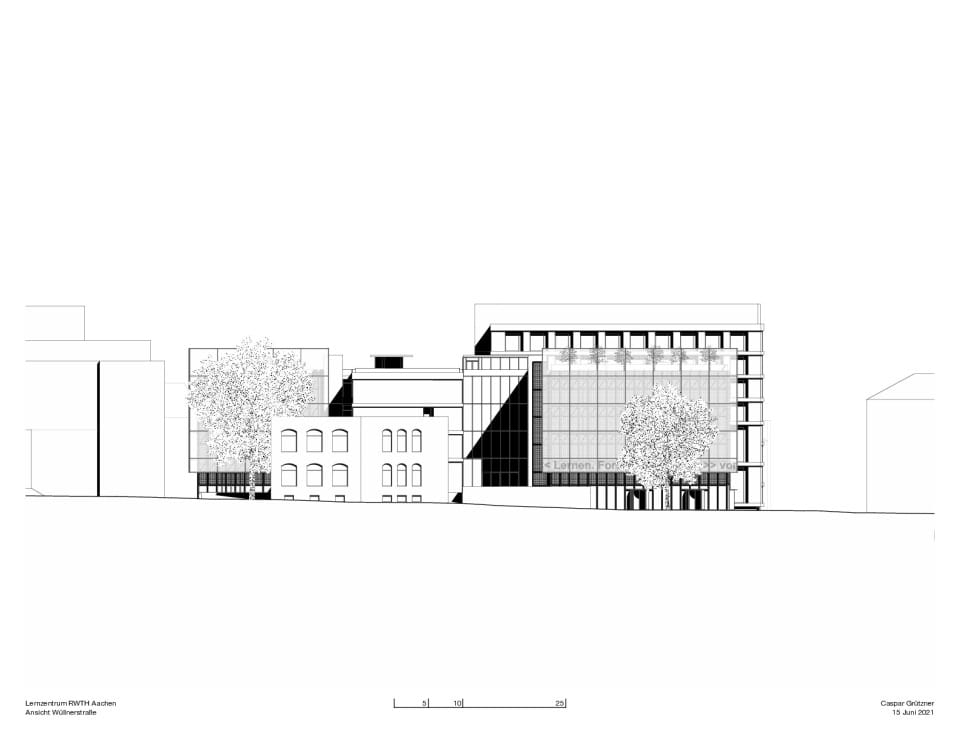

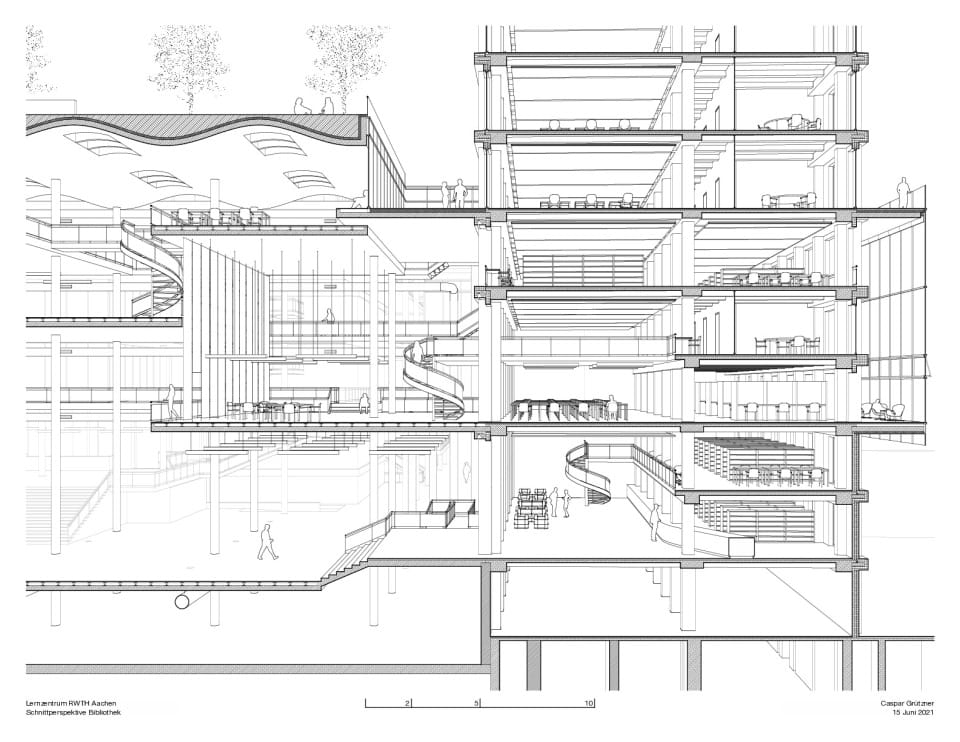

Ausgangslage bilden die beiden Bestandsbibliotheken, die beinahe im rechten Winkel zueinander angeordnet sind, jedoch keinen baulichen Kontakt haben. An die Bestandsbibliothek II schließt im Westen zudem noch ein kleinerer, historischer Bau aus dem 19. Jahrhundert an. Alle Bestandsgebäude bleiben erhalten, nur das Magazin der Bibliothek I wird abgerissen. Der Neubau bildet sich vereinfacht beschrieben aus zwei Volumen, eines südlich zum Templergraben und ein weiteres nördlich an der Rückseite der Bestandsbibliothek II. Zwischen diesen Volumen befindet sich der Erschließungsbereich, der die beiden Bestandsgebäude und die beiden Neubauvolumen miteinander verknüpft. Das Gebäude wird somit eine geschlossene Einheit aus verschiedenen Volumen verschiedener Bauzeiten (Titelbild). Die Raumstruktur der Neubauten soll im Kontrast stehen zur rigiden Bauweise der Bestandsbibliotheken. Statt engem Stützraster und traditioneller Korridorerschließung sind hier die Räume wie frei schwebende Ebenen in einem weiten Stützenwald angelegt, an welche die Erschließungsflure als abgespannte Brücken angeschlossen sind. Denn auch das Raumgefühl hat Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit und Kreativität beim Lernen. Unterhalb der Ebenen fügt sich die Erdgeschosszone (Forum) als Freiform ungezwungen in die bestehende Situation ein und lässt damit die heutigen Wegbeziehungen bestehen. Das Forum versteht sich als urbaner Innenraum mit großen Freiflächen und losen informellen Lernplätzen (Bild 2). Von hier aus werden alle Bereiche des Lernzentrums erschlossen. Neben dem Eingang zur Bibliothek befindet sich im Erdgeschoss auch ein Fitnessbereich, um den Studenten ein nahegelegenes Angebot zur sportlichen Betätigung zu bieten. Über eine große Treppe erstreckt sich die urbane Zone des Erdgeschoss weiter ins 1. Obergeschoss der Bestandsbibliothek II und überwindet damit das topografische Gefälle des Grundstücks von West nach Ost. Dort befindet sich das RWTH Café, welches sich nach hinten zu einem kleinen Hof öffnet, wo der heute bestehende Baum erhalten bleibt (Bild 3). Zu den oberen Geschossen gelangt man über eine offene Treppe im Zentrum des Gebäudes, sowie über die 6 Fluchttreppenhäuser der Bestandsgebäude und der Neubauten. Zudem sind im Bestand 5 Fahrstühle vorhanden. Die verschiedenen Lernbereiche zwischen dem 2. und 5. Obergeschoss unterscheiden sich in Orte des Einzel- und Gruppenlernens, Orte der Produktion (Makerspace) und Orte des Austauschs. Ihren Anforderungen entsprechend sind diese in den geschlossenen Räumen des Bestandes oder den offenen Räumen des Neubaus untergebracht. Steigt man weiter nach oben gelangt man schließlich zum Dachgarten im 6. Obergeschoss, dem Ort der Erholung. Hier können sich Studenten abseits des urbanen Lebens im Erdgeschoss eine Auszeit nehmen oder an der Bar eine Erfrischung holen. Der Verwaltungsbereich des Lernzentrums ist in den obersten drei Geschossen der Bestandsbibliothek I untergebracht. Unter dem südlichen Neubauvolumen ist im 1. Untergeschoss eine Fahrradtiefgarage geplant, die über eine Zufahrt am Templergraben erschlossen wird und damit die Transformation der Stadt Aachen zu einer Fahrradstadt fördern soll. Denn letztendlich soll das Lernzentrum nicht nur ein Zugewinn für die RWTH Aachen sein, sondern auch als Vermittler zwischen Universität und Stadt dienen.

Das 150-jährige Jubiläum der RWTH Aachen gibt Anlass, die gegenwärtige Struktur des Universitätsgeländes zu untersuchen und kritisch zu hinterfragen, ob sie dem Anspruch an das Lernen und Forschen im 21. Jahrhundert gerecht wird. Während auf dem neuen Campus-Gelände außerhalb des Stadtkerns viele moderne Forschungsinstitute entstanden sind, wurde der historische Universitätscampus (Campus Mitte) in den letzten Jahrzehnten weitgehend vernachlässigt. In unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude steht die gegenwärtige Hochschulbibliothek, zwei nüchterne Bauvolumen aus den 50er und 60er Jahren, die zwar den überwiegenden Teil der studentischen Lernplätze an der RWTH Aachen stellen, jedoch weder quantitativ noch qualitativ die Nachfrage der rund 45.000 Studenten decken können. Zudem mangelt es den Gebäuden an einem für die Hochschule repräsentativen und identitätsstiftenden Charakter. Die Entwurfsaufgabe besteht darin, an dieser Stelle eine zeitgemäße bauliche Lösung für das Forschen und Lernen der Zukunft sowie einen angemessenen Umgang mit den vorhandenen Bestandsgebäuden zu finden.

Ansatz

"In einer Zeit, in der Menschen über verschiedene Medien in nicht-physischen Räumen kommunizieren, ist es die Aufgabe des Architekten, tatsächlichen Raum für die physische und direkte Kommunikation zwischen Menschen zu schaffen.“ - Kazuyo Sejima, SANAA

Es war Zufall, dass sich das Entwurfsprojekt für ein Lernzentrum für die RWTH Aachen mit der gegenwärtigen Corona Pandemie zeitlich überlagerte. Dieser Umstand stellte jedoch unweigerlich heraus, wie wichtig physische Räume und der soziale Austausch für den individuellen Lernprozess an der Universität sind. Er machte auch deutlich, dass nicht nur die uns bekannten klassischen Orte wie Vorlesungssäle oder der Arbeitsplatz in der Bibliothek wichtige Lernräume sind. Viele auch scheinbar unbedeutende Situationen, wie das Mittagessen in der Mensa oder der Kaffee morgens an der Bar, treten uns heute als wichtige Schlüsselmomente im Studienalltag stärker ins Bewusstsein. Lernen und Forschen ist nicht nur das stille Lernen im Kämmerlein sondern ein komplexer Prozess aus ebenso geplanten wie auch ungeplanten Begegnungen mit FachkollegInnen und Fachfremden. Neue Erkenntnisse entstehen insbesondere im Austausch miteinander, im wechselseitigen Diskurs, an Orten die nicht primär dem Lernen gewidmet sind. Das Lernzentrum muss daher ein Ort sein, der genau diesen Austausch bewusst fördert und mit einer Vielfalt an Räumen jedem Studenten einen Lernort für seine individuellen Ansprüche bieten kann. Der Entwurf ist dementsprechend auf eine gute Vernetzung von Lern- und Begegnungsorten ausgelegt.

Ausführung

Ausgangslage bilden die beiden Bestandsbibliotheken, die beinahe im rechten Winkel zueinander angeordnet sind, jedoch keinen baulichen Kontakt haben. An die Bestandsbibliothek II schließt im Westen zudem noch ein kleinerer, historischer Bau aus dem 19. Jahrhundert an. Alle Bestandsgebäude bleiben erhalten, nur das Magazin der Bibliothek I wird abgerissen. Der Neubau bildet sich vereinfacht beschrieben aus zwei Volumen, eines südlich zum Templergraben und ein weiteres nördlich an der Rückseite der Bestandsbibliothek II. Zwischen diesen Volumen befindet sich der Erschließungsbereich, der die beiden Bestandsgebäude und die beiden Neubauvolumen miteinander verknüpft. Das Gebäude wird somit eine geschlossene Einheit aus verschiedenen Volumen verschiedener Bauzeiten (Titelbild). Die Raumstruktur der Neubauten soll im Kontrast stehen zur rigiden Bauweise der Bestandsbibliotheken. Statt engem Stützraster und traditioneller Korridorerschließung sind hier die Räume wie frei schwebende Ebenen in einem weiten Stützenwald angelegt, an welche die Erschließungsflure als abgespannte Brücken angeschlossen sind. Denn auch das Raumgefühl hat Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit und Kreativität beim Lernen. Unterhalb der Ebenen fügt sich die Erdgeschosszone (Forum) als Freiform ungezwungen in die bestehende Situation ein und lässt damit die heutigen Wegbeziehungen bestehen. Das Forum versteht sich als urbaner Innenraum mit großen Freiflächen und losen informellen Lernplätzen (Bild 2). Von hier aus werden alle Bereiche des Lernzentrums erschlossen. Neben dem Eingang zur Bibliothek befindet sich im Erdgeschoss auch ein Fitnessbereich, um den Studenten ein nahegelegenes Angebot zur sportlichen Betätigung zu bieten. Über eine große Treppe erstreckt sich die urbane Zone des Erdgeschoss weiter ins 1. Obergeschoss der Bestandsbibliothek II und überwindet damit das topografische Gefälle des Grundstücks von West nach Ost. Dort befindet sich das RWTH Café, welches sich nach hinten zu einem kleinen Hof öffnet, wo der heute bestehende Baum erhalten bleibt (Bild 3). Zu den oberen Geschossen gelangt man über eine offene Treppe im Zentrum des Gebäudes, sowie über die 6 Fluchttreppenhäuser der Bestandsgebäude und der Neubauten. Zudem sind im Bestand 5 Fahrstühle vorhanden. Die verschiedenen Lernbereiche zwischen dem 2. und 5. Obergeschoss unterscheiden sich in Orte des Einzel- und Gruppenlernens, Orte der Produktion (Makerspace) und Orte des Austauschs. Ihren Anforderungen entsprechend sind diese in den geschlossenen Räumen des Bestandes oder den offenen Räumen des Neubaus untergebracht. Steigt man weiter nach oben gelangt man schließlich zum Dachgarten im 6. Obergeschoss, dem Ort der Erholung. Hier können sich Studenten abseits des urbanen Lebens im Erdgeschoss eine Auszeit nehmen oder an der Bar eine Erfrischung holen. Der Verwaltungsbereich des Lernzentrums ist in den obersten drei Geschossen der Bestandsbibliothek I untergebracht. Unter dem südlichen Neubauvolumen ist im 1. Untergeschoss eine Fahrradtiefgarage geplant, die über eine Zufahrt am Templergraben erschlossen wird und damit die Transformation der Stadt Aachen zu einer Fahrradstadt fördern soll. Denn letztendlich soll das Lernzentrum nicht nur ein Zugewinn für die RWTH Aachen sein, sondern auch als Vermittler zwischen Universität und Stadt dienen.