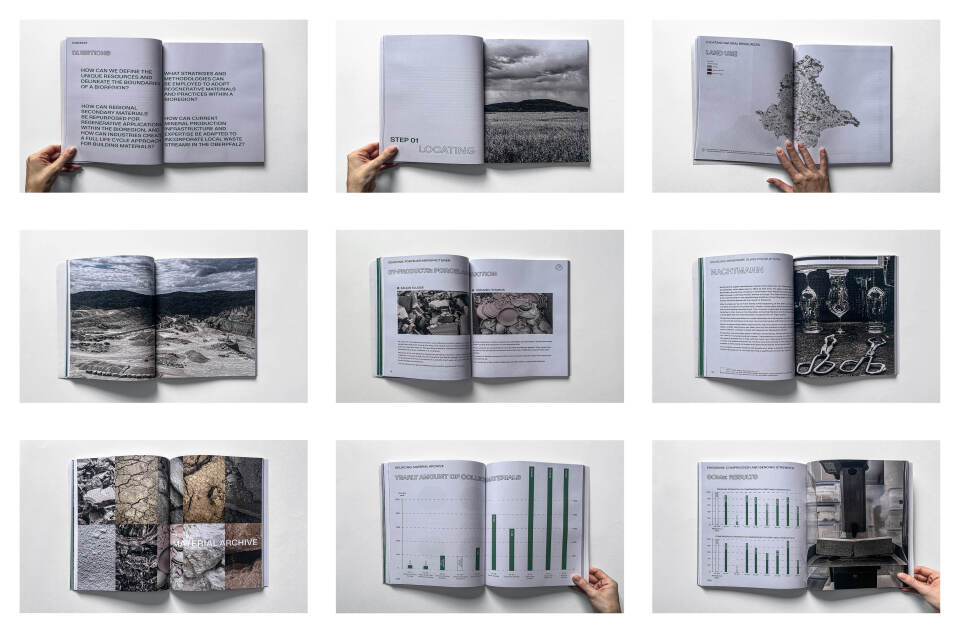

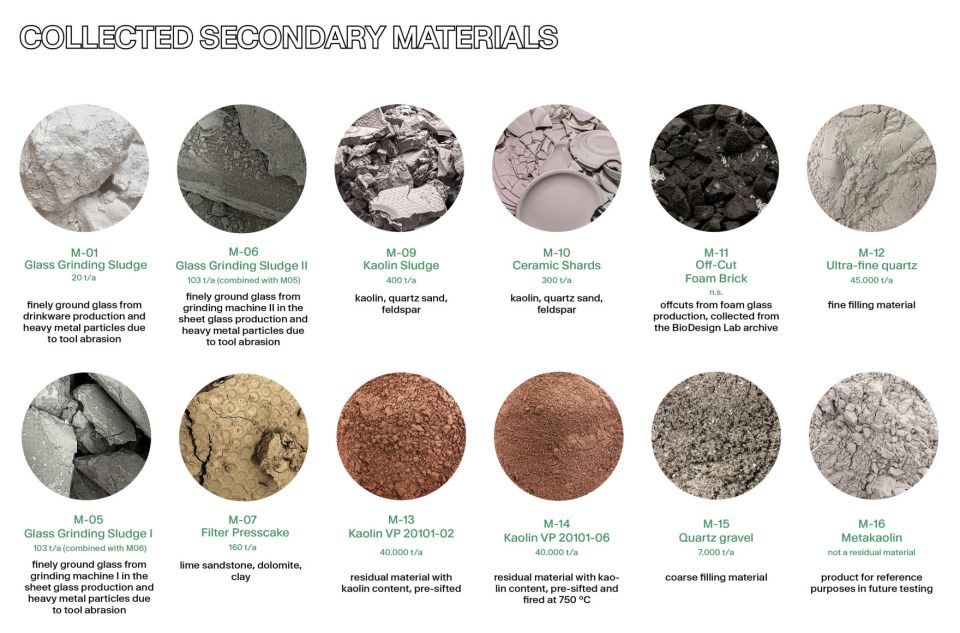

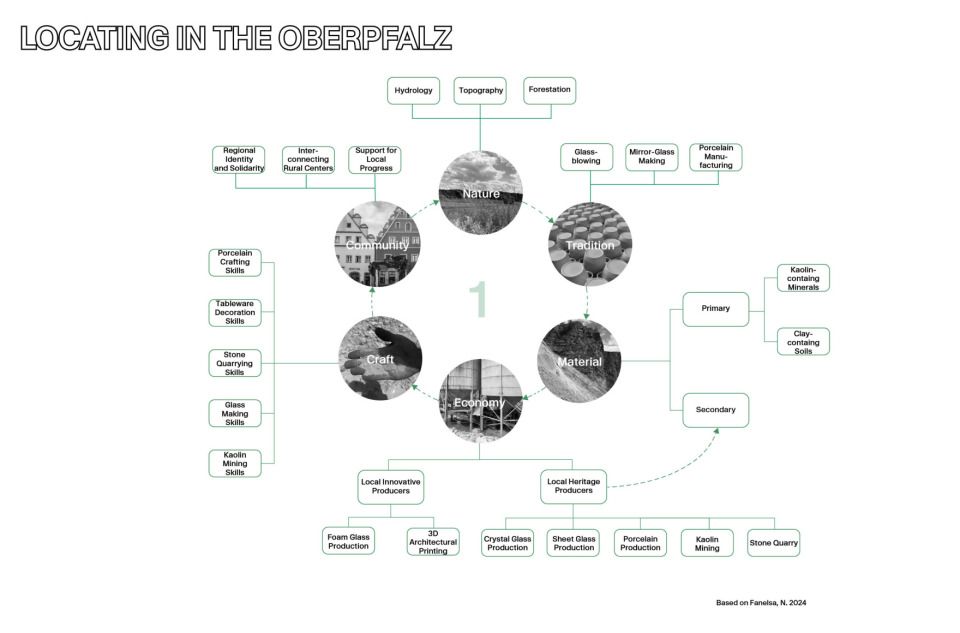

Unsere Thesis Material Perspectives beschäftigt sich mit der Entwicklung nachhaltiger Zementalternativen wie Geopolymere und Zementzusatzstoffe (SCMs) durch einen regenerativen bioregionalen Ansatz in der Oberpfalz, Bayern. Industrielle Nebenprodukte – wie deponierte Abfälle aus der Glas- und Porzellanindustrie – werden in zukunftsfähige Baumaterialien umgewandelt.

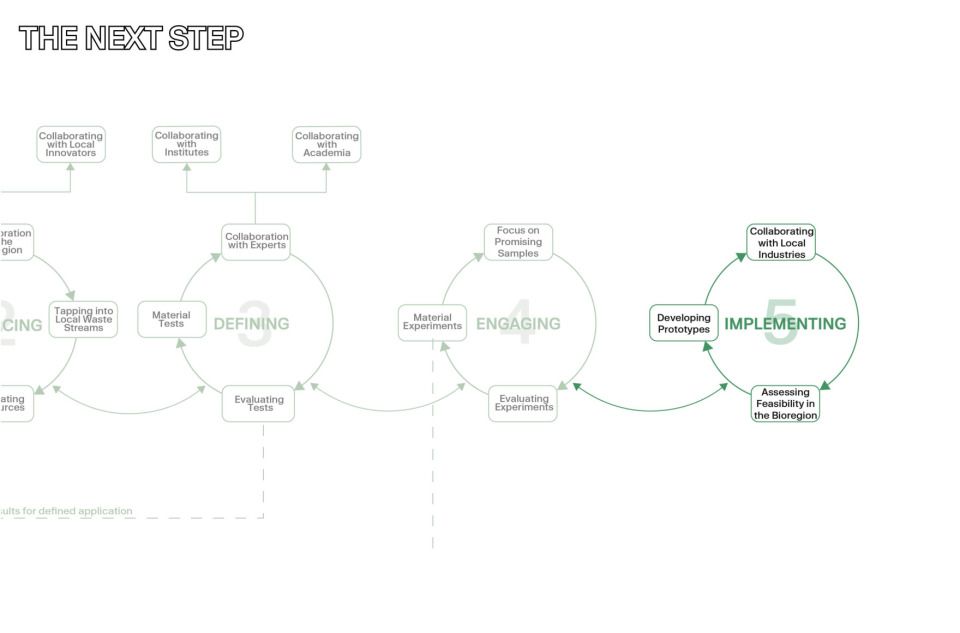

In dieser Arbeit wird das Konzept des regenerativen Bioregionalismus untersucht, wobei die Integration unterbewerteter lokaler Ressourcen und zirkulärer Praktiken in der Bauwirtschaft im Vordergrund steht. Das Projekt zielt darauf ab, die regionale Kreislaufwirtschaft zu fördern, Umweltbelastungen durch Zementersatz und kurze Transportwege zu reduzieren und die regionale Wirtschaft zu stärken und ebnet so den Weg für eine widerstandsfähige, zirkuläre Zukunft in der Architektur.

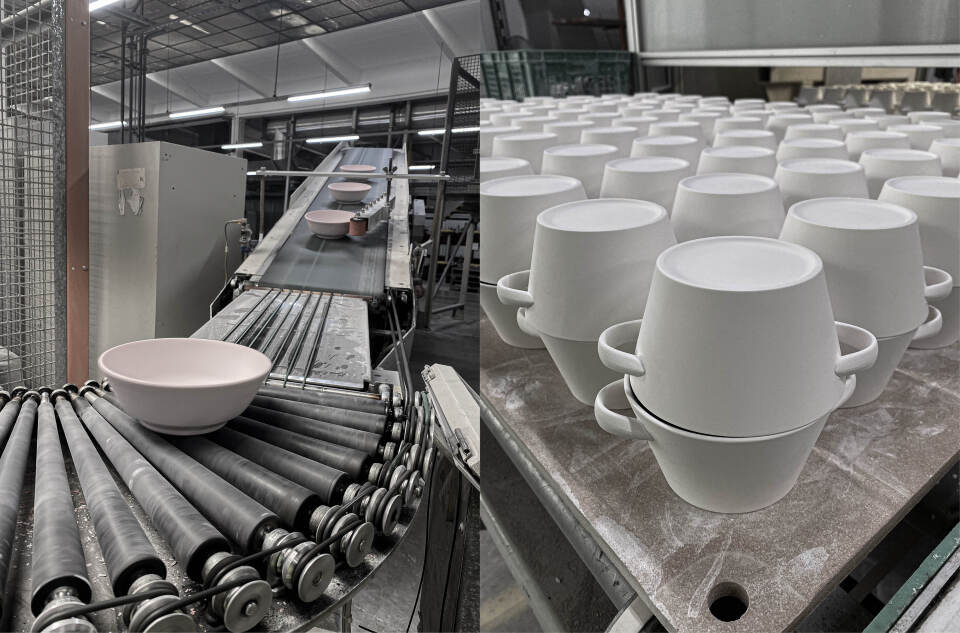

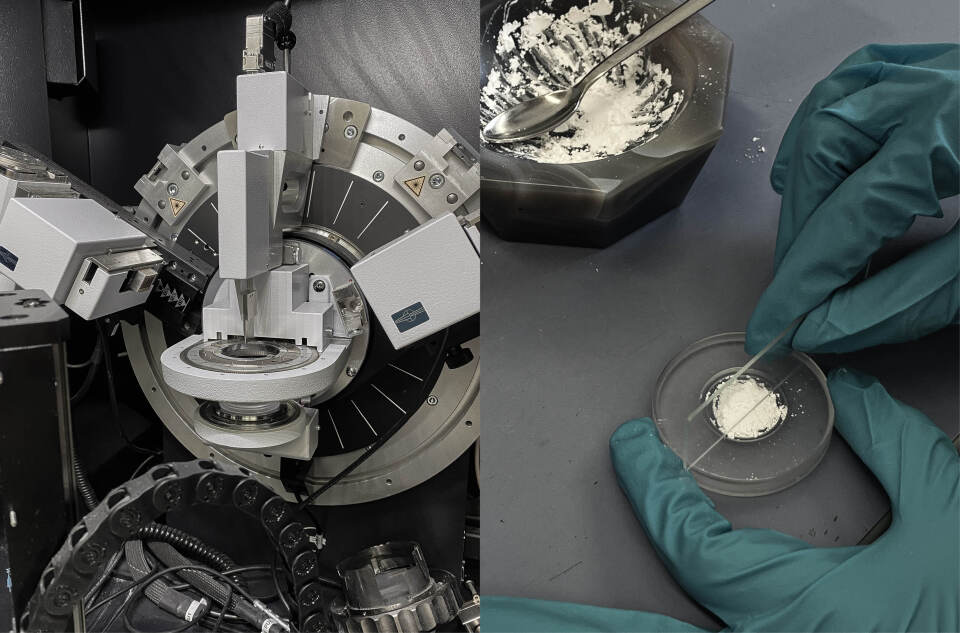

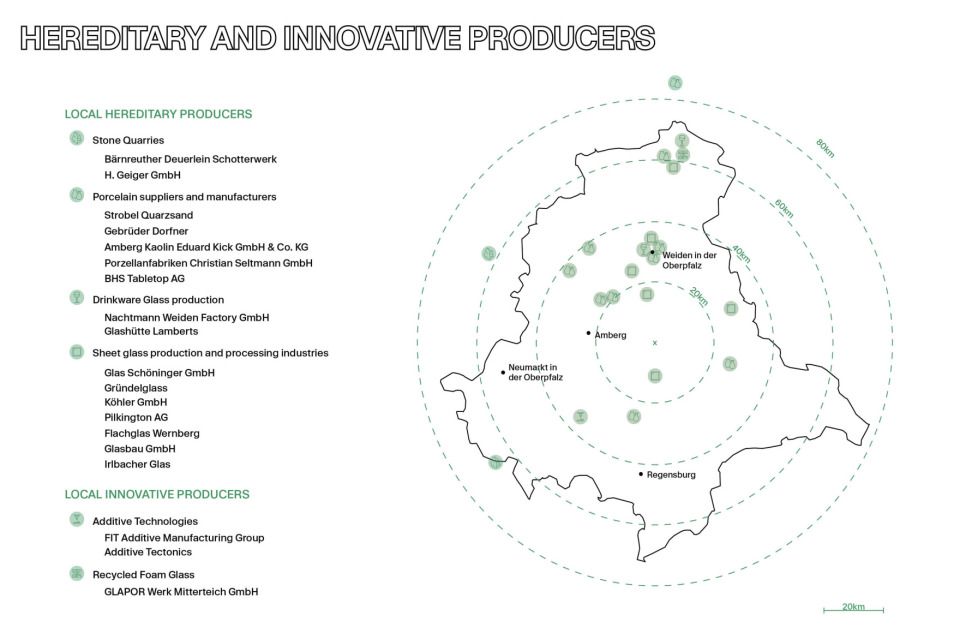

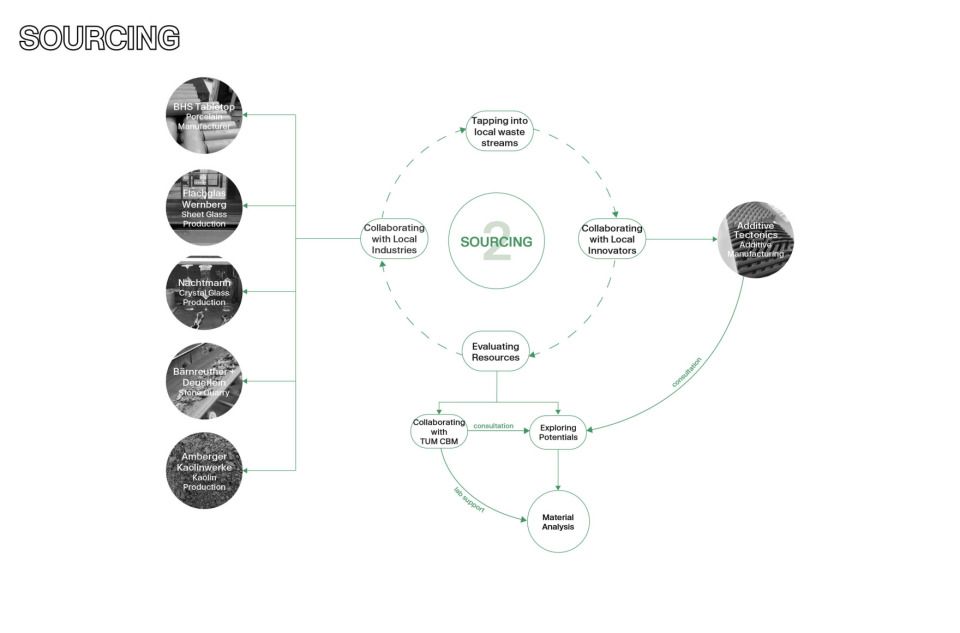

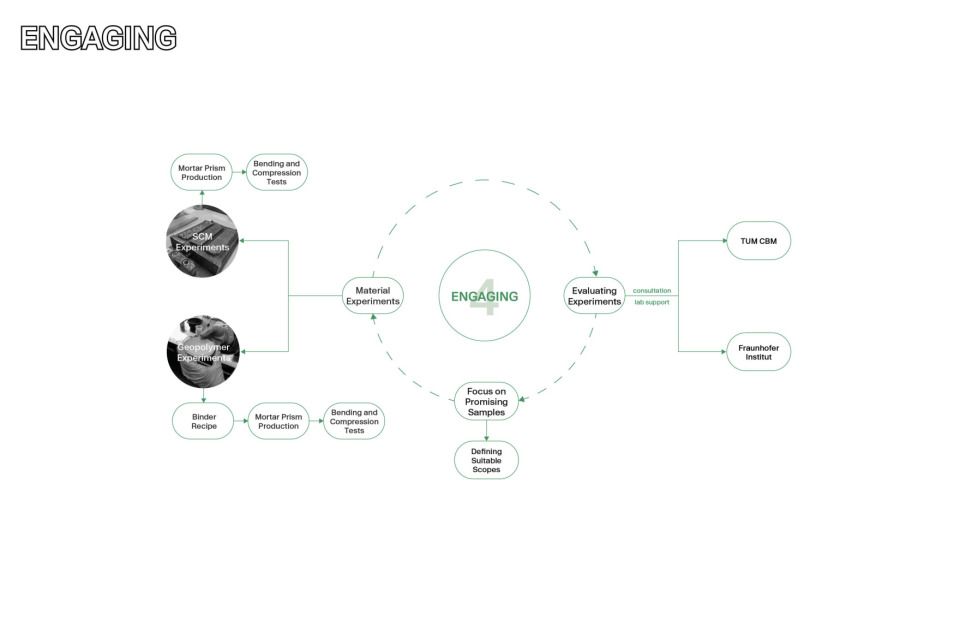

Im Rahmen unserer Arbeit wurden enge Kooperationen mit regionalen Industriepartnern wie BHS Tabletop, Nachtmann, Flachglas, Amberger Kaolinwerke und Additive Tectonics aufgebaut. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und dem Fraunhofer Institut für Biophysik haben wir Rezepturen für die Zementalternativen im Labor entwickelt und getestet.

Die detaillierte Fallstudie in der Oberpfalz zeigt, wie Nebenprodukte aus dieser Bioregion in wertvolle Baumaterialien umgewandelt werden können, die die Umweltbelastung verringern und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziale Widerstandsfähigkeit der Region stärken.

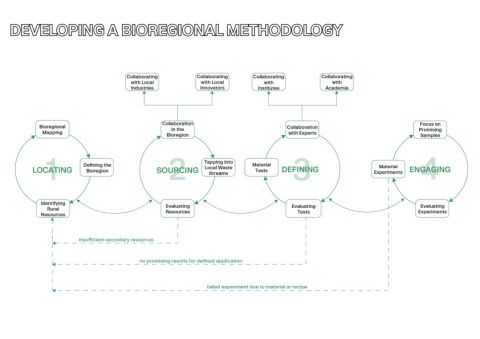

Die Methoden und Ergebnisse bieten einen replizierbaren Ansatz für andere Bioregionen und tragen zu einem globalen Wandel hin zu einer umweltfreundlichen und regenerativen Architekturentwicklung bei. Diese Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit innovativer Materialien und Strategien in der Bauindustrie am Beispiel von Geopolymeren und SCMs (ergänzende zementartige Materialien), um die Verwendung von Sekundärmaterialien für eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Forschung und Praxis sind interdisziplinär integriert, was die Zusammenarbeit mit lokalen Industrien und akademischen Institutionen während dieser Studie erfordert.

Die Forschungsergebnisse wurden in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert, um die Öffentlichkeit für nachhaltige Bauweisen zu sensibilisieren und den Dialog zwischen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft zu fördern. Hierbei trafen verschiedene Stakeholder aus Wirtschaft, Akademie und Politik im Austausch über die Zukunft der Region aufeinander und Vernetzungen wurden angestoßen.

In dieser Arbeit wird das Konzept des regenerativen Bioregionalismus untersucht, wobei die Integration unterbewerteter lokaler Ressourcen und zirkulärer Praktiken in der Bauwirtschaft im Vordergrund steht. Das Projekt zielt darauf ab, die regionale Kreislaufwirtschaft zu fördern, Umweltbelastungen durch Zementersatz und kurze Transportwege zu reduzieren und die regionale Wirtschaft zu stärken und ebnet so den Weg für eine widerstandsfähige, zirkuläre Zukunft in der Architektur.

Im Rahmen unserer Arbeit wurden enge Kooperationen mit regionalen Industriepartnern wie BHS Tabletop, Nachtmann, Flachglas, Amberger Kaolinwerke und Additive Tectonics aufgebaut. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und dem Fraunhofer Institut für Biophysik haben wir Rezepturen für die Zementalternativen im Labor entwickelt und getestet.

Die detaillierte Fallstudie in der Oberpfalz zeigt, wie Nebenprodukte aus dieser Bioregion in wertvolle Baumaterialien umgewandelt werden können, die die Umweltbelastung verringern und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziale Widerstandsfähigkeit der Region stärken.

Die Methoden und Ergebnisse bieten einen replizierbaren Ansatz für andere Bioregionen und tragen zu einem globalen Wandel hin zu einer umweltfreundlichen und regenerativen Architekturentwicklung bei. Diese Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit innovativer Materialien und Strategien in der Bauindustrie am Beispiel von Geopolymeren und SCMs (ergänzende zementartige Materialien), um die Verwendung von Sekundärmaterialien für eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Forschung und Praxis sind interdisziplinär integriert, was die Zusammenarbeit mit lokalen Industrien und akademischen Institutionen während dieser Studie erfordert.

Die Forschungsergebnisse wurden in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert, um die Öffentlichkeit für nachhaltige Bauweisen zu sensibilisieren und den Dialog zwischen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft zu fördern. Hierbei trafen verschiedene Stakeholder aus Wirtschaft, Akademie und Politik im Austausch über die Zukunft der Region aufeinander und Vernetzungen wurden angestoßen.