„Der andere Ort“

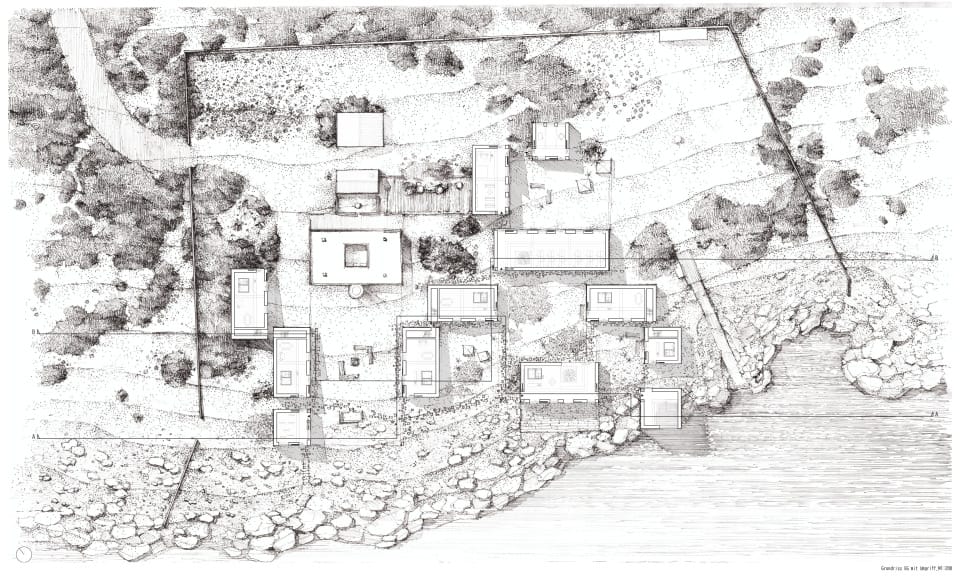

Am südlichsten Punkt der spanischen Insel Mallorca, dem Cap de ses Salines soll der Typus für ein mediterranes Forschungsinstitut entwickelt werden. Gewählt ist ein Ort, jenseits der Ablenkung durch die alltägliche Welt. Ein Ort, an dem sich Forscher durch die Gemeinschaft gegenseitig inspirieren, mit dem Ziel, gemeinsam Antworten auf die Klimafrage zu finden. An diesem anderen Ort soll das komplexe Zusammenspiel von Gemeinschaft, Forschung und Wohnen gelebt werden.

Dabei steht immer die Frage im Raum, wie stark Freizeit und Arbeiten, Wohnen und Forschen, Gemeinschaft und Privates auch räumlich miteinander verknüpft werden kann oder getrennt werden muss.

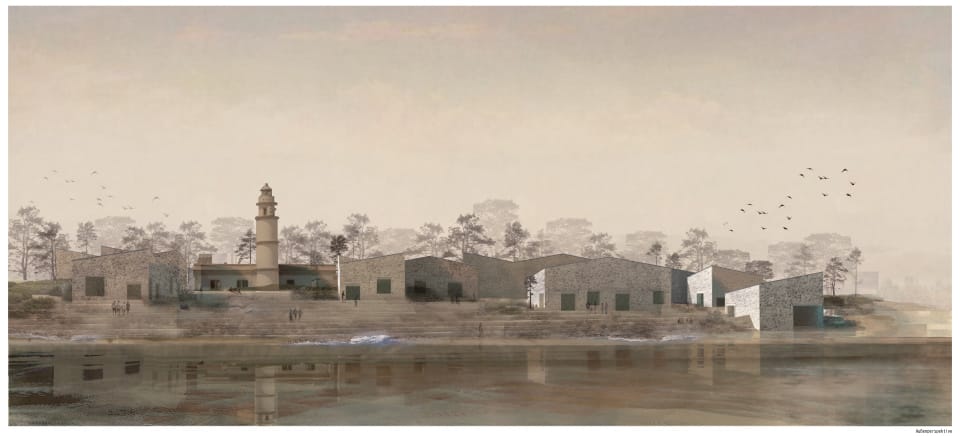

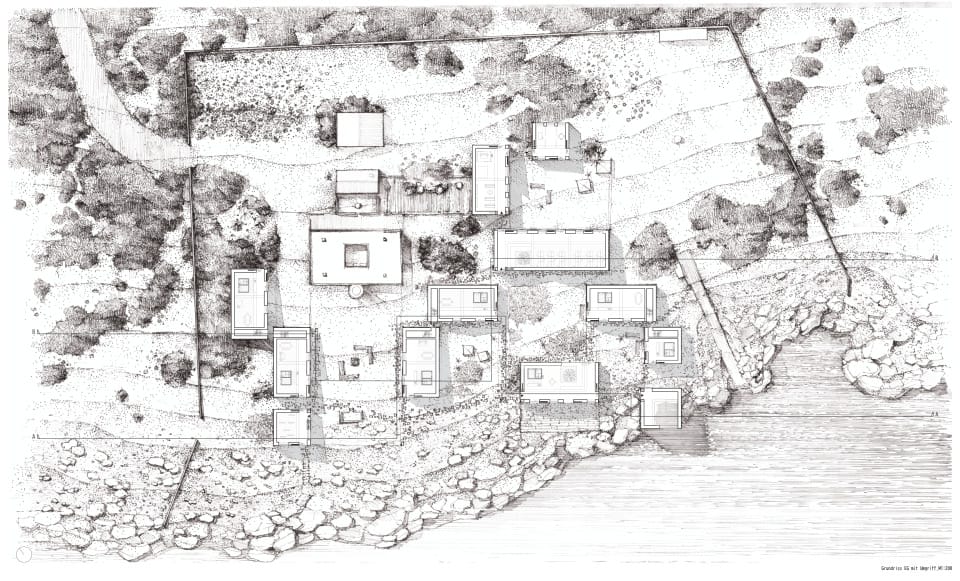

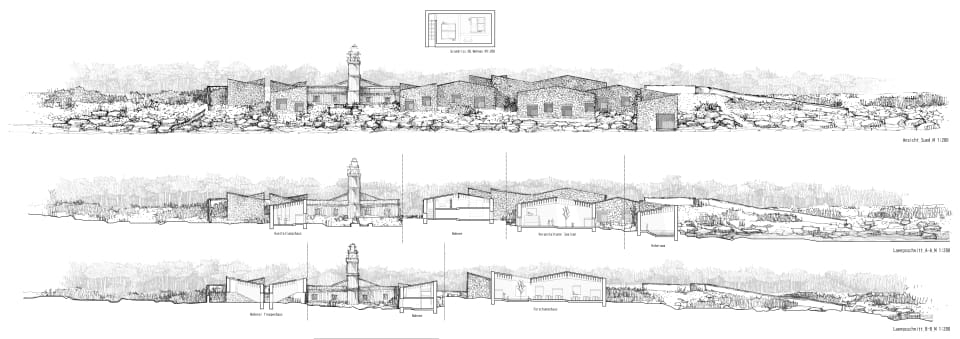

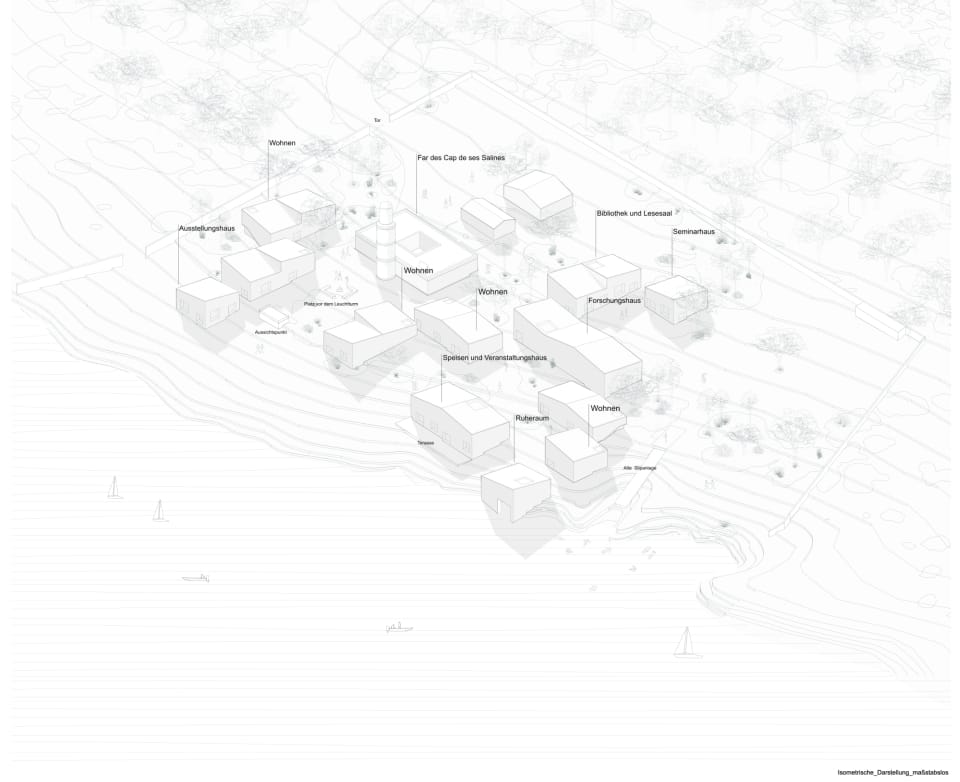

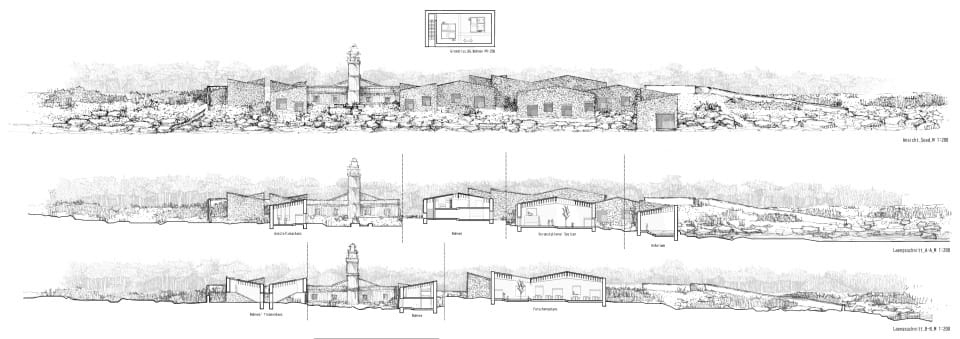

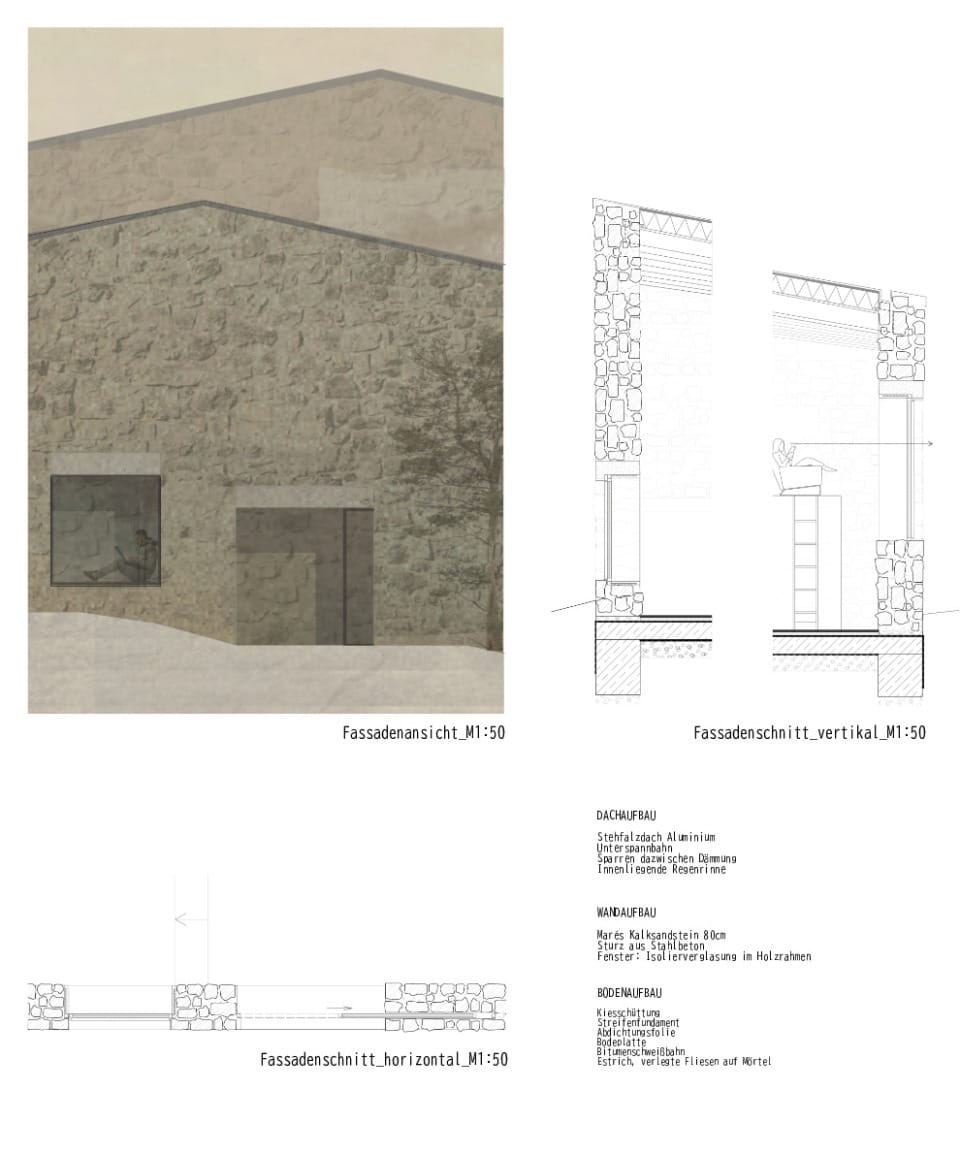

Um einen sinnlichen, sensiblen und nachhaltigen Bezug zum Ort zu schaffen, fügen sich die kleinteiligen, geometrisch gehaltenen Baukörper aus dem vor Ort gewonnenen, lokaltypischen Kalksandstein in die bestehende Küstenlandschaft ein und schaffen somit eine Symbiose von Wissenschaft, Gemeinschaft und Natur. Die einfach gehaltenen Baukörper haben in Kombination mit der dicken Wandstärke und der Materialität einen autochtonen Charakter. Das Forschungsinstituts evoziert ein Bild von Wissenschaft, die nicht in Elitehochburgen entsteht, sondern mit dem Alltag verwurzelt ist. Anstatt auf Monumentalität zu setzen, konzentriert sich die Arbeit auf soziale Interaktionen, die in den zahlreichen Höfen, Plätzen und auf Rückzugsmöglichkeiten, die für das wissenschaftliche Arbeiten essentiell sind.

Am südlichsten Punkt der spanischen Insel Mallorca, dem Cap de ses Salines soll der Typus für ein mediterranes Forschungsinstitut entwickelt werden. Gewählt ist ein Ort, jenseits der Ablenkung durch die alltägliche Welt. Ein Ort, an dem sich Forscher durch die Gemeinschaft gegenseitig inspirieren, mit dem Ziel, gemeinsam Antworten auf die Klimafrage zu finden. An diesem anderen Ort soll das komplexe Zusammenspiel von Gemeinschaft, Forschung und Wohnen gelebt werden.

Dabei steht immer die Frage im Raum, wie stark Freizeit und Arbeiten, Wohnen und Forschen, Gemeinschaft und Privates auch räumlich miteinander verknüpft werden kann oder getrennt werden muss.

Um einen sinnlichen, sensiblen und nachhaltigen Bezug zum Ort zu schaffen, fügen sich die kleinteiligen, geometrisch gehaltenen Baukörper aus dem vor Ort gewonnenen, lokaltypischen Kalksandstein in die bestehende Küstenlandschaft ein und schaffen somit eine Symbiose von Wissenschaft, Gemeinschaft und Natur. Die einfach gehaltenen Baukörper haben in Kombination mit der dicken Wandstärke und der Materialität einen autochtonen Charakter. Das Forschungsinstituts evoziert ein Bild von Wissenschaft, die nicht in Elitehochburgen entsteht, sondern mit dem Alltag verwurzelt ist. Anstatt auf Monumentalität zu setzen, konzentriert sich die Arbeit auf soziale Interaktionen, die in den zahlreichen Höfen, Plätzen und auf Rückzugsmöglichkeiten, die für das wissenschaftliche Arbeiten essentiell sind.